Тягово-энергетические показатели движителей колесных мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения

Автор: Кравченко В.А., Кравченко Л.В., Журба В.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Технологии, машины и оборудование

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Ключевой задачей, стоящей перед работниками сельского хозяйства в Российской Федерации, является обеспечение продовольственной безопасности страны на основе эффективного конкурентноспособного агропромышленного производства и успешное интегрирование в мировой рынок сельскохозяйственной продукции. В решении этой задачи особое место занимает техническое перевооружение агропромышленного комплекса путем оснащения его новой и модернизированной колесной мобильной сельскохозяйственной техникой с установленными движителями на пневматических шинах, что дает возможность получения большей мобильности и производительности. Цель исследования. Установить зависимости энергетических показателей шины в общем случае качения колеса мобильного сельскохозяйственного средства. Материалы и методы. При исследовании энергетических показателей ведущих пневматических колес мобильной техники нами использован теоретико-экспериментальный метод. В качестве объектов испытаний в полевых условиях на «шинном тестере» использовались серийно выпускаемые шины моделей Ф-81, ФД-12 и Ф-85, применяемые для комплектования ходовых систем тракторов пятого класса тяги. Результаты исследования. В результате теоретических и экспериментальных исследований определили зависимости тягового коэффициента ведущих колес на пневматических шинах при работе в общем случае движения. Обсуждение и заключение. В ходе аналитических и экспериментальных исследований, при общем виде движения ведущих пневматических колес мобильных энергетических средств пятого класса тяги, было установлено следующее: снижение тяговых свойств пневматических колес при их движении с уводом – даже при незначительных углах увода шины (1,5…2,5°) буксование увеличивается до 25 %; сопротивление самопередвижению ведущего пневматического колеса с увеличением угла бокового увода при качении с номинальной загрузкой больше как по величине, так и по темпу его роста, чем ведомого; потери мощности на буксование при качении колеса с шиной 30,5R-32 в ведущем режиме составляют 37…46 %, а на сопротивление самопередвижению – 54…63 % от всех затрат энергии. Результаты исследований необходимо учитывать при совершенствовании шин ходовых систем мобильных сельскохозяйственных агрегатов.

Тягово-энергетические показатели, пневматическое колесо, режимы нагружения колеса, коэффициент полезного действия колеса, увод колеса, буксование колеса, сопротивление качению колеса

Короткий адрес: https://sciup.org/147251927

IDR: 147251927 | УДК: 631.372 | DOI: 10.15507/2658-4123.035.202503.370-392

Текст научной статьи Тягово-энергетические показатели движителей колесных мобильных энергетических средств сельскохозяйственного назначения

EDN:

Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации является важной задачей, стоящей перед работниками сельского хозяйства. Решение данной задачи возможно с помощью эффективного конкурентноспособного агропромышленного производства и успешного интегрирования в мировой рынок сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо техническое перевооружение агропромышленного комплекса путем оснащения его современной и модернизированной высокоэффективной мобильной сельскохозяйственной техникой [1–3].

Важным направлением реализации поставленной задачи представляется повышение эффективности эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники как одной из проблем агропромышленного комплекса. Однако анализ реальной ситуации показал, что решение этой проблемы встречает ряд трудностей, связанных со многими факторами, в том числе с неустановившимися процессами функционирования машинно-тракторных агрегатов (МТА) [4; 5]. Наличие указанных трудностей, несмотря на значительные успехи отечественных и зарубежных исследователей и научных коллективов в этом направлении, не позволили до настоящего времени найти оптимальное решение [4; 6].

Наибольшее распространение получили мобильные энергетические средства (МЭС) на колесных движителях. Среди всех разновидностей МЭС в мире они составляют более 85 % [1; 2; 4]. Поэтому весьма актуальным является решение проблемы повышения тягово-энергетических показателей функционирования колесной мобильной сельскохозяйственной техники.

Известно, что тяговый КПД МЭС зависит главным образом от КПД движителей, так как в них происходят главные непроизводительные потери энергии при перемещении МТА, в связи с чем технико-экономические показатели МЭС с высокой степенью достоверности можно установить по результатам испытаний единичных пневматических колес [7; 8].

На машинно-тракторный агрегат на базе колесных МЭС при выполнении им основных полевых работ воздействуют внешние управляющие и возмущающие факторы [9; 10]. Под управляющим фактором понимается воздействие оператора на рулевое колесо, а к возмущающим факторам в первую очередь относится отклоняющий момент от машины-орудия, а также поперечный уклон поверхности обрабатываемого поля и другие факторы. При этом качение колес МЭС происходит с боковым уводом шин, что обуславливает уменьшение некоторых функциональных показателей [11–13].

Целью настоящего исследования является установление зависимости энергетических показателей шины в общем случае качения колеса мобильного сельскохозяйственного средства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Решению проблемы повышения тягово-энергетических свойств наземных транспортно-технологических средств посвящены многие научно-исследовательские работы. Зарубежными и отечественными учеными проводились изыскания возможности увеличения эксплуатационных показателей практически по двум направлениям. Первое направление предусматривало работу сельскохозяйственных агрегатов на повышенных скоростях, второе – увеличение ширины захвата [3; 5]. Однако стремление к повышению эффективности работы сельскохозяйственных МТА за счет реализации мероприятий в первом и во втором направлениях обуславливает повышение массы МЭС [14] и неизбежный рост уровня динамических воздействий внешних и внутренних сил и моментов, возникающих в опорных основаниях и звеньях агрегатов. Это, как известно, способствует значительному снижению тягово-энергетических, агротехнических и эксплуатационных показателей МТА [15–17].

В научных работах вышеупомянутых ученых представлены результаты исследований энергетических показателей колесных движителей МЭС, в которых приводятся различные математические зависимости для определения максимально возможного достижения величины развиваемой ими касательной силы, учитывающие коэффициенты сопротивления их качению и сцепления пневматика с почвенным основанием.

Многие современные исследователи с целью снижения негативного влияния динамических процессов на тягово-энергетические и эксплуатационные показатели МТА [18] предлагают вводить в трансмиссию МЭС дополнительные автоматически подключаемые и отключаемые инерционные массы [6; 19], пневмогидравлические планетарные муфты сцепления [20], упругодемпфирующие механизмы [21–23], устанавливать различного рода упругие элементы в систему навески [24; 25] и в сцепные элементы их с сельскохозяйственными орудиями и машинами [26].

Производительность МТА можно определить по зависимости [5; 27]:

N

W = CN en P t 8 N T ch т , K

a где C – коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от вида технологической операции; Nen - номинальное значение мощности двигателя МЭС, кВт; Ka – удельное сопротивление сельскохозяйственной машины; ПT — тяговый КПД МЭС; еN - коэффициент использования номинальной мощности двигателя; Tch – длительность смены, ч; τ – коэффициент использования времени смены.

Анализом данного выражения установлено, что на производительность МТА на базе колесного МЭС влияет много факторов и параметров [3; 28; 29], в том числе тяговый КПД [28–30], величина которого определяется в большей мере совершенством шин движителей его ходовых систем.

В результате исследований тягово-сцепных качеств движителей, которые осуществлялись с целью повышения их тягового КПД, было доказано, что повышение

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ Том 35, № 3. 2025 показателей функционирования мобильной сельскохозяйственной техники можно добиться путем выбора модели и габаритных размеров шин [31; 32], оптимизации внутреннего армирования шин [33], установкой сдвоенных колес [34; 35], использованием принципиально новых материалов [36], разработкой шин нового конструктивного решения [37] и т. д. Анализ исследований качения движителей показал, что они производились в основном для прямолинейного движения, и лишь в немногих работах [10; 12; 38] рассматривались вопросы их тяговой энергетики с боковым уводом, что характерно для реальной эксплуатации.

Выдвинута следующая научная гипотеза: повышение тягово-энергетических показателей мобильной сельскохозяйственной техники можно обеспечить за счет снижения затрат энергии при боковом уводе движителей МЭС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования

Процесс взаимодействия с агрофоном при движении с боковым уводом серийно выпускаемых шин моделей Ф-81, ФД-12 и Ф-85, применяемых для комплектования ходовых систем тракторов пятого класса тяги, является объектом исследования.

Материалы, методы, оборудование и процедура исследования

Для достижения цели исследований в работе принят теоретико-экспериментальный метод.

Для определения деформационных свойств крупногабаритных шин на бетоне с помощью «шинного тестера» [39] нами разработано специальное устройство, состоящее из подвижных кареток в количестве трех. Оно закреплялось на оси испытываемого колеса.

Расположение кареток сориентировано для измерения деформаций шины в радиальном, боковом и окружном направлениях, причем все устройство было закреплено на оси колеса и привязано к экватору грунтозацепов шины. Наличие реохордных датчиков в подвижных звеньях кареток способствовало обеспечению непрерывной записи при каждом обороте пневматического колеса процессов различного деформирования шины с помощью регистрирующей аппаратуры.

Полевые исследования пневматических колес проводились на измерительном комплексе «шинный тестер» [39], который обеспечивал получение всех необходимых данных для установления степени влияния перемещения движителей с уводом на тягово-энергетические показатели тракторов пятого класса тяги.

Основной задачей полевых исследований было определение тягово-энергетических свойств шин, устанавливаемых на ходовые системы МЭС пятого класса тяги в общем случае движения.

Оценку тягово-энергетических свойств МЭС производят по следующим показателям [38]:

– средней скорости движения V , км/ч:

V = - ;

т

– крюковой мощности NT , кВт:

NT

PT • V .

3 600 ;

– расходу топлива QT , кг/ч:

Qt =^ , T

n Л V-P.

или Q T = —- ;

– удельному расходу топлива q , кг/(кВт·ч):

q=|10

– буксованию δ для каждого движителя, %:

5 =

(

к

—

nc

n 0 J

100;

– условному тяговому КПД η TY по передачам:

^ TY

NT

T max

0 max где S – путь, пройденный мобильным энергетическим средством, км; τ – время опыта, ч; PT – среднее тяговое (крюковое) усилие, Н; ∆mT , ∆V – отклонения показаний за время проведения опыта весового или объемного устройства для определения расхода топлива; p - удельный вес топлива при проведении эксперимента, кг/см3; п 0 , n 0 - частота вращения ведущего колеса МЭС соответственно без крюковой нагрузки с ней на одинаковой зачетной длине, мин -1; NTmax - максимальная крюковая мощность, кВт; N0max – максимальные значения соответственно мощности двигателя и крюковой мощности МЭС на i-той передаче, кВт.

Полевые испытания пневматических колес на различных шинах с целью установления их тягово-энергетических свойств при качении с уводом проводили на различных агрофонах (табл. 1) по ГОСТ 7057-2001 1 и ГОСТ 20915-20112.

Движение «шинного тестера» осуществлялось со скоростью 5^6 км/ч. Расстояние между соседними проходами 5…6 м. С целью достижения необходимой достоверности зачетный участок выбирался длиной от 400 до 500 м, что способствовало получению значений измеряемых величин с 50–60-кратной повторностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Натурные испытания колес на пневматических шинах на почвенных опорных основаниях показывают, что сопротивление качению колеса зависит от вида его нагружения.

Тяговый КПД η T как интегральный показатель тягово-энергетических свойств движителей МЭС определялся по широко известной зависимости:

П т

P T • V M K •« K ’

где PT – тяговое (крюковое) усилие, развиваемое движителем, Н; V – поступательная скорость движителя, м/с; MK – крутящий момент, приложенный к ведущей оси движителя, H · м; ω K – угловая скорость движителя, с –1.

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Показатели почвенного основания на агрофонах Indicators of the soil base for soil preparation

|

Показатели почвенного основания / Indicators of the soil base |

Агрофон / Soil preparation |

||

|

Стерня / |

Поле под посев / |

||

|

Stubble |

The field for sowing |

||

|

Неплоскостность поверхности участка, мм / The non-flatness of the site surface, mm |

15 |

19 |

|

|

Уклон участка в габаритных размерах «шинного |

Вдоль поля / |

< 2 |

< 3 |

|

тестера», % / The slope of the site in the outline |

Along the field |

||

|

dimensions of the “tire tester”, % |

Поперек поля / Across the field |

< 5 |

< 4 |

|

Влажность почвы в слоях, % / Soil moisture of soil |

0…5 см / cm |

12,80 |

9,90 |

|

layers, % |

5…10 см / cm |

15,70 |

19,80 |

|

10…15 см / cm |

16,40 |

22,70 |

|

|

Твердость в слоях почвы, МПа / Hardness of soil |

0…5 см / cm |

0,34 |

0,19 |

|

layers, MPa |

5…10 см / cm |

1,75 |

1,18 |

|

10…15 см / cm |

3,02 |

1,37 |

|

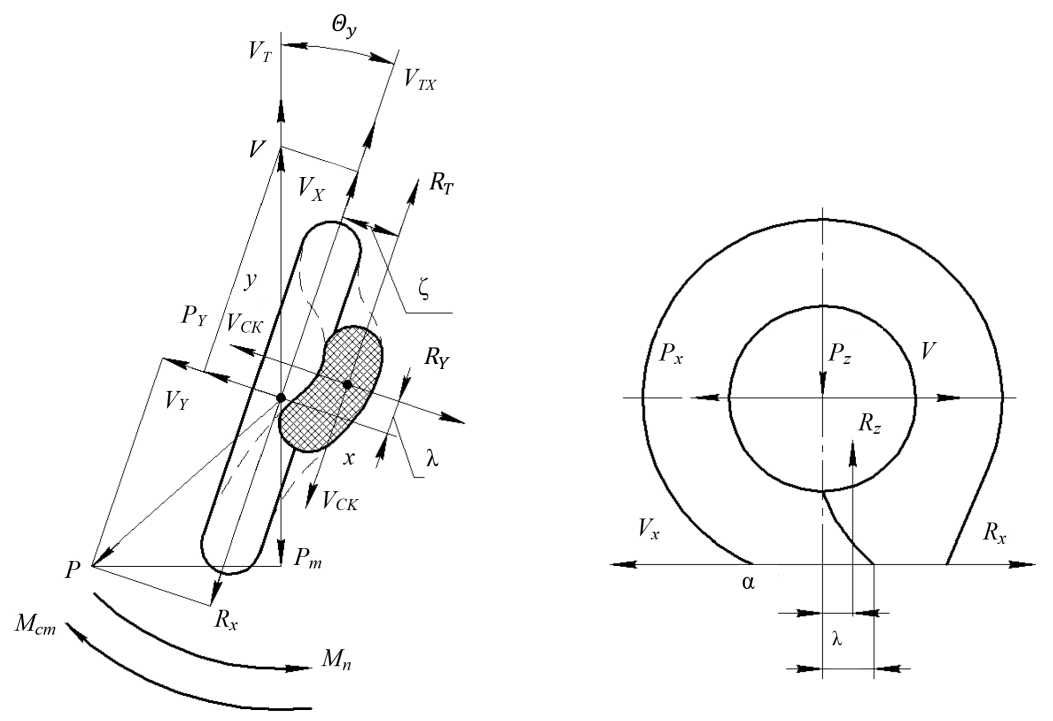

В общем случае (рис. 1) при действии на колесо продольной Px и боковой Py сил движение его осуществляется с боковым уводом под углом Θ y , а в пятне контакта шины с поверхностью качения появляются продольная Rx и боковая Ry реакции, а также стабилизирующий момент Mcm , по величине равный поворачивающему моменту, возникающему при действии остова мобильного средства Mn .

Полезной мощностью движителя NT будет работа, совершаемая в единицу времени, действующая на колесо со стороны остова мобильного средства результирующей силой P в направлении движения:

NT - P • V cos (P, V ), или

Nt “ ( P x cos ® y “ P y sin ® y ) V , где P x cos 0 y — P y sin 0 y = P T - тяговое усилие, развиваемое движителем.

Р и с. 1. Принципиальная схема качения колесного движителя

F i g. 1. Schematic diagram of a wheel propeller rolling

Источник: здесь и далее в статье схемы составлены авторами.

Source: hereinafter in this article the diagrams are compiled by the authors.

Для существующих в реальной эксплуатации углов увода cos 0 y x 1, sin 0 y » 0 y , и в соответствии с этим

Py * Ky ® y, где Ky – коэффициент сопротивляемости суммарному уводу при качении движителя с буксованием [13; 38]:

к = 1 ~8 y 1 8 ,

K0 Px где K0 – коэффициент сопротивляемости уводу шины в зависимости только от ее боковой эластичности [13; 38].

Исходя из того, что согласно диаграмме силового нагружения

Mk = m 0 + Pr ; r = r 0 + k ; v = ® ,

KKxK KK

и rK

r о 1 o,

rK зависимость (1) с учетом формулы (2) можно представить в виде

1 -

1 -5

P

5 + —

П m

K

1 -5

M 0

1 + K

P x

k,

1 + пт rK

а тяговое усилие, создаваемое колесным движителем, будет равно

\ K 0 J

В зависимости принято обозначение: k – кривизна линии, пролегающей посередине протектора шины в центре контакта колеса с почвенным основанием:

k = a1 • y-a2 •y, где α1, α2 – коэффициенты кривизны, определяемые экспериментально; γ – угол между касательной к линии перемещения колеса и продольной плоскостью движителя.

Анализ зависимостей (3) и (4) однозначно показывает, что при движении шины с боковым уводом тягово-энергетические показатели движителя снижаются: с ростом угла увода Θ y тяговое усилие Pm , создаваемое ведущим колесом, и его тяговый КПД η m становятся меньше. Это объясняется возникновением дополнительных потерь при движении колеса в элементах шины и почвенном основании, а также противодействием составляющей боковой силы тяговому усилию. При этом процесс качения с боковым уводом сопровождается повышенным буксованием движителя за счет увеличения деформации сдвига почвы, что определяет снижение η m .

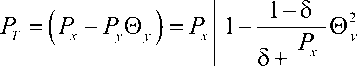

Сказанное отражают графические зависимости η m ( Pm ), δ( Pm ), представленные на рисунке 2.

Данные испытаний шины 30,5R-32 [10; 38] на модуле «шинный тестер» [39] однозначно показывают смещение графиков, отображающих функции η m ( Pm ), с ростом угла ее бокового увода в сторону снижения тягового КПД и усилия тяги, в то время как графики функций δ( Pm ) смещаются в сторону возрастания значений буксования.

Построенные зависимости η m ( Pm ), δ( Pm ) при заданном Pm = const (рис. 3) однозначно демонстрируют снижение тяговой характеристики движителей ходовых систем, а значит и энергетического средства в целом при уводе шин. Уже при незначительных углах увода шины (1,5…2,5°) буксование увеличивается на 25 %, что реально для рядовой эксплуатации МЭС.

Р и с. 2. Графическое отображение тяговой характеристики движителя, укомплектованного шиной 30,5R-32 с давлением воздуха P W = 160 кПа, с нормальной нагрузкой 40 кН на стерне озимой пшеницы: ------ – расчетные кривые; ──── – опытные кривые

F i g. 2. Graphical representation of the traction characteristics of a propeller equipped with a 30.5R-32 tire with air pressure P W = 160 kPa, with a basic load of 40 kN on winter wheat stubble: ------ – theoretical curves; ──── – experimental curves

a) b)

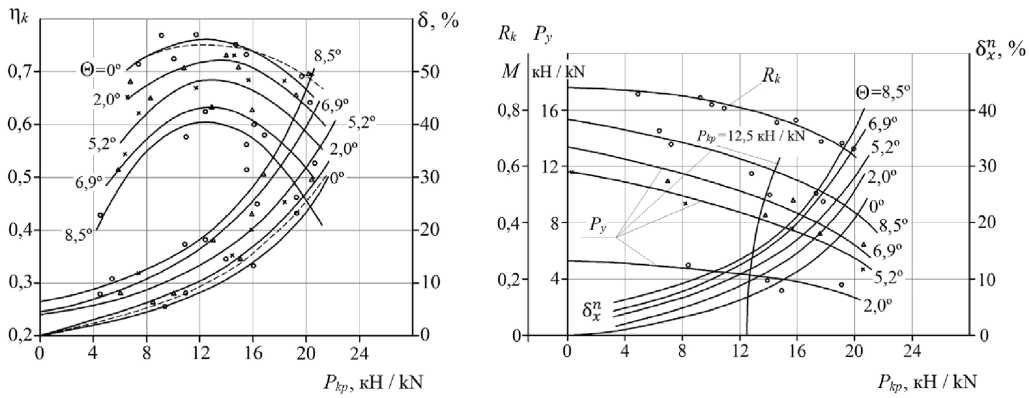

Р и с. 3. Графическое отображение зависимости тяговых показателей шин моделей 28,1R-26 (------), 30,5R-32 (────) и 24,5R32 (─ ∙ ─ ∙ ─):

-

a) от величины бокового увода на стерне зерновых колосовых;

-

b) поле под посев ( P m = 12,5 кН; P W = 160 кПа)

F i g. 3. Graphical representation of the dependence of traction parameters of the tire models 28.1R-26 (------), 30.5 R-32 (────) and 24.5R32 (─ ∙ ─ ∙ ─):

-

a) on the value of lateral withdrawal on the stubble of grain ears;

-

b) the field for sowing ( P m = 12.5 kN; P W = 160 kPa)

С целью уточнения факторов, влияющих на тяговое усилие PT и скорость движения ведущего колеса V, составим модель его качения по деформируемому почвенному основанию, используя теоретические материалы предыдущих исследований [13; 38].

Для этого реакции почвенного основания, которое деформируется при воздействии на него эластичными колесами, выразим с помощью величины потенциальной энергии, возникающей при различных деформациях шины:

R x = c^к- R y = cCQ, MC m = c y a 1- Q , a 2

где λ, ζ – соответственно продольная и боковая деформации эластичной шины; c z , c z, c y - соответственно коэффициенты, характеризующие боковую, продольную и угловую жесткость пневматической шины, определяемые экспериментально;

a 1 , a 2 - определяемые экспериментально параметры кривизны линии качения оболочки шины по центральной части пятна контакта.

Уравнения перемещения эластичного колеса при ведущем режиме нагружения:

– при перемещении его в продольном ( Py = 0) направлении:

V - «г

K

• Г

c

( У

1-- K com ^ _х .

I r K J

– при перемещении его с боковым уводом:

yy +i + va ( i + / „ к= о, (6)

где r Kc - кинематический радиус эластичного колеса при его движении в свободном режиме нагружения ( P x = 0); е, K com , f sl - коэффициенты, характеризующие соответственно процессы сжатия набегающих волокон оболочки шины под воздействием продольной реакции Px , проскальзывания шины по опорной поверхности вдоль и поперек направления движения; у - скорость оси колеса в поперечном направлении.

Коэффициенты K com и fsl показывают, что при проскальзывании шины относительно опорного основания ее деформация становится меньше, чем при движении колеса без скольжения. Причем, чем больше проскальзывают элементов протектора шины в пятне контакта, тем величина коэффициентов Kcom и fsl выше, а когда по поверхности опорного основания контактный отпечаток скользит полностью, значения их стремятся к бесконечности.

Скольжение всех элементов контактного отпечатка шины колеса по поверхности почвенного основания характеризуется коэффициентом буксования. Величины коэффициентов Kcom и fsl , учитывающие проскальзывание только некоторой части пятна контакта шины с почвой, с увеличением значения коэффициента буксования стремятся асимптотически к их предельным значениям.

Так как при проведении экспериментальных исследований определить величины е и K com отдельно не представляется возможным, при определении буксования движителя (5 > 0) принимаем е + K com = k x и f sl = k , потому что на почвенном основании переходный процесс от проскальзывания только некоторых элементов

пятна контакта шины до полного его скольжения занимает очень короткий промежуток времени. Поэтому в практике с небольшой погрешностью принимают, что скольжение только некоторых элементов шины в пятне контакта с почвой при действии создаваемого движителем усилия тяги не бывает.

При установившемся движении колеса (\ = 0 ) без увода и буксования его скорость определяют с учетом уравнения (5) по зависимости:

V ' = ^- r C

C k.’M

1 ——

K K ce

V rK 7

Коэффициент буксования δ s x l , определяющего сдвиг почвенного основания, о котором говорилось ранее, можно определить по зависимости:

§ sl

и K • rK

V^ . 1 - kx^Л

I rK J

Тогда поступательная скорость движителя с учетом скорости буксования V δ x станет меньше:

V - V '- V x , (8)

и на основании (7) и (8) запишется в виде:

V = » K ■ rK 1 - -x^- ( 1 -8 sl ) . (9)

V rK 7

Так как V = Ю K • r K , то из уравнения (9) можно записать:

' к = Г С [ 1 - k x^ -8 s1 ) ,

V rK J где rK – кинематический радиус движителя, м.

Отсюда происходит уменьшение скорости и кинематического радиуса движителя за счет деформации элементов шины в продольном направлении и проскальзывания их относительно почвенной поверхности. При проведении тяговых испытаний мобильных энергетических средств и отдельных движителей эти факторы каждый сам по себе определить пока невозможно, так как по ГОСТ 7057-20013 скорость движения определяется в зависимости от пройденного пути S за время τ, а коэффициент буксования – по зависимости:

Пк “ Пг 5 _ K---XL , n K где nxx , nK – частота вращения движителя соответственно МЭС на холостом ходу и с крюковой нагрузкой на зачетном участке одинаковой длины, мин –1.

Поскольку

ss n^ —------, an =------,

K 2 ^ rK xx 2 я r Kc

3 ГОСТ 7057-2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний.

Technologies, machinery and equipment

после некоторых преобразований можно получить:

V = ®K • rK (1 -5).

Тогда на основании выражений (9) и (10) получим:

5 = 5 sl + k^- -5 sl xcx rK

kx ^

c rK

.

В реальных условиях эксплуатации при качении пневматического колеса в ведущем режиме значение последнего составляющего (11) пренебрежимо мало, поэтому

5 = 5 sl + k^. (12)

r Kc

Первое слагаемое в (12) зависит от скольжения контактного отпечатка шины по почвенному основанию δsZl, второе – от ее тангенциальной податливости. Вторую составляющую (12) в научной литературе принято именовать как коэффициент псевдобуксования движителя. Такое представление процесса буксования способствует уточнению потерь мощности, происходящих в движителе мобильного энергетического средства, что позволяет аргументированно определить параметры армирования оболочек шин.

В общем виде (Py > 0, 5sl > 0) уравнение (6), описывающее процесс качения движителя с боковым уводом при скольжении его элементов, находящихся в контакте с почвой со скоростью Vδy перпендикулярно направлению движения получит вид:

;+ V' a ( 1 + ky. ) ;+ V^y.

Для установившегося ( ^ = 0 } качения движителя с уводом уравнение (13) можно представить так:

V' a- (1 + kr)? + Vs = v. <14> a2

Скорость V ′ в зависимостях (13) и (14) устанавливает значение средней скорости протектора шины в контакте с почвенным основанием.

Скорость V пневматического колеса при перемещении его с уводом определится (рис. 2) в виде двух ее составляющих:

– продольная скорость:

V x = V cos 0 y ;

– поперечная скорость:

y ^ V = V sin © yy

Продольную скорость пневматического колеса Vx можно определить по зависимости (9), а поперечную Vy – по зависимостям (13), (14).

Получение тягового усилия движителя P T — P x cos 0 y — P y sin 0 y при движении с боковым уводом такой же величины как без увода, возможно только при росте продольной силы P x . Это будет способствовать росту коэффициента буксования 5 X и снижению, согласно (9) и (15), продольной V x и поступательной V скоростей перемещения ведущего колеса.

Увеличение значения коэффициента δsxl у движителя, перемещающегося с уводом будет наблюдаться и при фиксированном значении Px, потому что при одновременном продольном и боковом скольжении элементов контактного отпе- чатка шины сильнее нарушается связность почвы.

Кроме буксования, значение тягового КПД движителя определяет и его сопротивление самопередвижению. Величину сопротивления самопередвижению можно определить или как работу трения качения Z TK , или как условный момент M f .

Следует заметить, что при перемещении пневматического колеса разделение затрат мощности на буксование и сопротивление самопередвижению чисто условно. Традиционно при рассмотрении мощностного баланса движителя предполагается, что сначала необходимо учитывать потери мощности на его буксование, а потом - на самопередвижение. Поэтому потери мощности на самопередвижение N f определяются поступательной скоростью V . На самом деле потери энергии на деформации в шине и почвенного основания присутствуют при качении колеса независимо от величины поступательной скорости V . Например, при возникновении стопроцентного буксования движитель вращается, но стоит на месте ( V = 0).

Гистерезисные потери в шине движителя приводят к снижению доли мощности, которая подводится к контактной поверхности колеса с почвенным основанием и определяет его буксование. Поэтому определение потерь мощности на буксование в виде произведения осевой мощности на величину коэффициента буксования нам представляется необоснованным.

Тяговый КПД движителя представим в виде работы, совершаемой тяговым усилием за один его оборот отнесенной к работе крутящего момента, подводимого к ведущей оси:

Рт • S

Лг = .

T M K 2 л

С учетом псевдобуксования шины, возникающего под действием продольной деформации, без затрат мощности на ее качения Z TK и на буксование Z gz можно записать:

Pm • S ^ Mk2л-Ztk -Zgz, тогда

П у

Mk2k-Ztk-Z^ _ Mk 2 л- Ztk ( Mk 2 Л- Ztk ) - Z 5 z

М„ 2 л

K

М„ 2 л

K

( Mk 2 л- Ztk )

( Z }

TK

1 - Jk

M

(

1 - к

Z оУ

\

М„ 2 л- Z^

KTK

к

Заметим, что

Z~ = RS.y, PTL = MK 2л- ZT,, oX T OX" T K TK , где S52 - снижение пройденного пути колесом за один его оборот из-за возникновения суммарного буксования движителя; L – длина периметра испытываемого колеса.

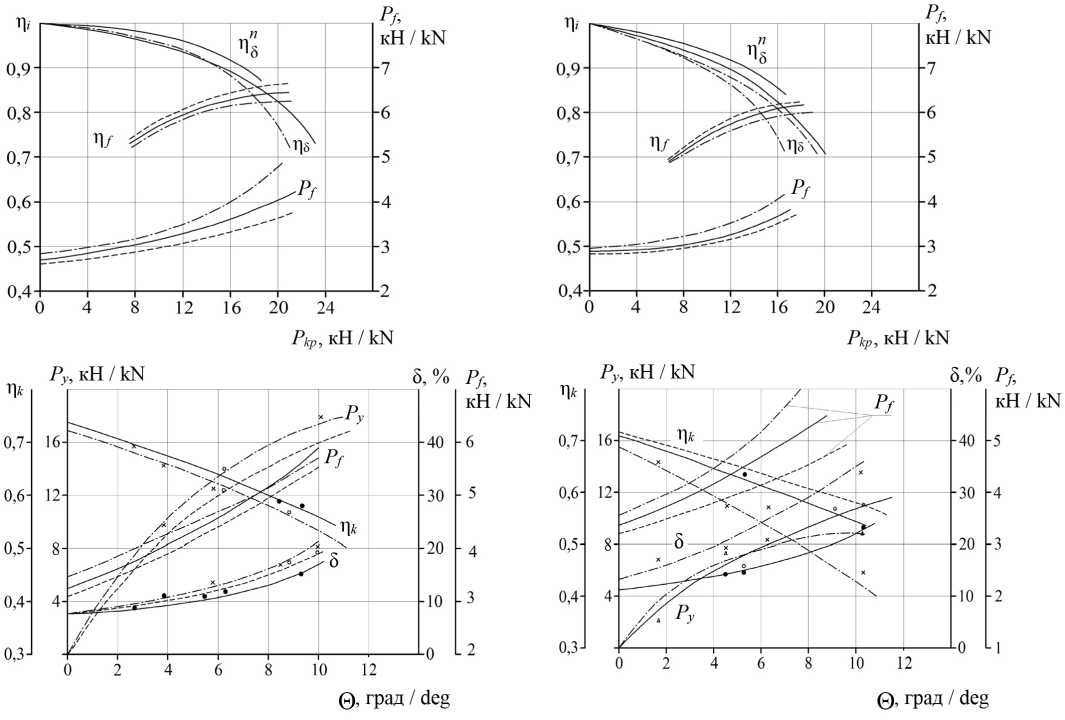

0, град / deg

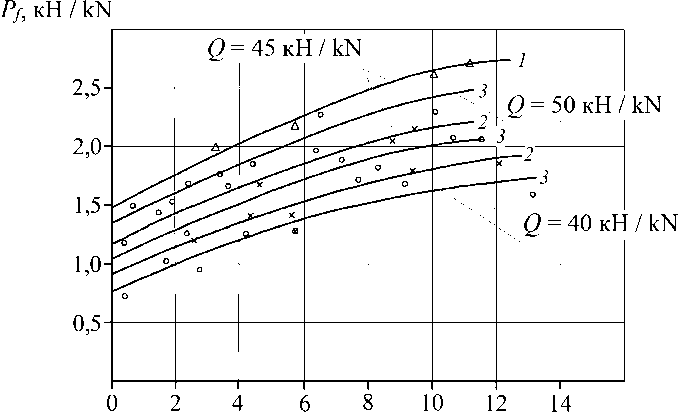

Р и с. 4. Графическое отображение силы сопротивления самопередвижению колеса на шине 30,5R-32 в ведомом режиме нагружения в зависимости от величины угла увода: 1 – PW = 100 кПа; 2 – PW = 130 кПа; 3 – PW = 160 кПа

F i g. 4. Graphical representation of the resistance force to self-movement of the wheel on the tire 30.5R-32 in the slave loading mode, depending on the magnitude of the slip angle: 1 – PW = 100 kPa; 2 – PW = 130 kPa; 3 – PW = 160 kPa

Следовательно, в полученной зависимости (16) первый сомножитель характеризует потери на качение η f пневматика, второй – потери на его буксование ηδ , или П т = П f П5 , где

TK

Hr = 1 “ -2^ = fM

K

/

\

M

1 — f- Mk )

n5 = 1 - 4гг

= ( 1 -м.

T^

По установленным величинам П т , M K , и $ 2 (на рисунке 3b) несложно определить значение так называемого условного момента сопротивления самопередвижению Mf пневматика и силы его сопротивления качению Pf :

Mr = M,

1 -

\

Пт ^

1 -sj’

M f

Pf 0° rK

Полученные для шины 30,5R-32 по зависимости (17) силы Pf от угла бокового увода в ведущем режиме колеса показаны на рисунке 3.

На рисунке 4 показаны зависимости силы P f ( 0 ) при качении колеса в ведомом режиме нагружения [38].

Зависимости силы P f ( 0 ) наглядно доказывают, что сопротивление качению пневматического колеса при ведомом и ведущем режимах нагружения имеет разный характер: на ведущем режиме оно больше по величине, темп его увеличения также с ростом угла бокового увода более высокий. Таким образом, здесь первостепенное значение оказывает работа трения качения из-за процесса деформирования оболочки пневматической шины.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ аналитических и экспериментальных исследований движения пневматического колеса в общем виде доказывает снижение тяговых свойств пневматических колес при их движении с уводом (при углах увода шины 1,5…2,5° потери энергии на буксование увеличиваются до 25 %). В то же время при увеличении угла увода сопротивление самопередвижению ведущего пневматического колеса выше по величине с более высоким темпом его роста, чем ведомого.

Установлено распределение влияния на тяговый КПД движителя при его качении с боковым уводом главных факторов: в сумме затрат мощности на долю буксования колеса на шине 30,5R-32 приходится 37…46 % (9…12 % из них обусловлены псевдобуксованием), а на сопротивление самопередвижению – 54…63 %.

Таким образом, затраты мощности на преодоление сопротивления самопередвижению преобладающие. Этот факт необходимо учитывать при разработке различных конструктивных мероприятий с целью совершенствования шин ходовых систем МСА.