Тяжелое клиническое течение иктерогеморрагического лептоспироза (болезни Вейля-Васильева) со смертельным исходом

Автор: Герасимов В.Н., Кучина К.А., Уренева Р.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлен клинико-аутопсийный случай тяжелого течения иктерогеморрагической формы лептоспироза с рассмотрением клинической картины и морфологических изменений, вызванных данным заболеванием, а также освещены некоторые аспекты эпидемиологии, диагностики и дифференциальной диагностики лептоспироза.

Лептоспироз, иктерогеморрагический

Короткий адрес: https://sciup.org/14113092

IDR: 14113092 | УДК: 616.981.21/.958.7

Текст научной статьи Тяжелое клиническое течение иктерогеморрагического лептоспироза (болезни Вейля-Васильева) со смертельным исходом

Введение. Лептоспироз – острая зоонозная природно-очаговая инфекционная болезнь с преимущественно водным путем передачи возбудителя, характеризующаяся общей интоксикацией, лихорадкой, поражением почек, печени, ЦНС, геморрагическим диатезом и высокой летальностью. Лептоспироз у человека впервые был описан в Германии в 1886 г. А. Вейлем, в России – в 1888 г. Н.П. Васильевым. Возбудитель болезни открыт японскими исследователями Р. Инадо и У. Идо в 1915 г.

Возбудитель лептоспироза относится к роду Leptospira семейства Leptospiraсeae. Источник возбудителя – дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Несмотря на то что в Российской Федерации лептоспироз относят к числу наиболее распространенных зоонозов, заболеваемость данной патологией составляет 0,9–1,5 на 100 тыс. населения [2], что обусловливает достаточно редкое появление пациентов с данной патологией во врачебной практике.

Факторами передачи являются вода, влажная почва, трава пастбищ, пищевые продукты, загрязненные выделениями больных животных. Непосредственными причинами заражения людей оказываются употребление сырой воды для питья, умывание из открытых водоемов, купание в небольших слабопроточных прудах или переход их вброд.

Кроме того, заражение может происходить при забое скота, разделке туш, употреблении в пищу молока и термически не обработанного мяса. Зачастую заболевают лица, имеющие профессиональный контакт с больными животными: ветеринары, дератизаторы и сельскохозяйственные работники.

К наиболее важным лептоспирозам относятся болезнь Вейля–Васильева (иктерогемор-рагический лептоспироз), семидневная лихорадка (нанукаями), краткосрочная лихорадка (псевдоденге), осенняя лихорадка (хасамия-ми), индонезийская болезнь Вейля, лептоспироз типа гриппотифоза, осенняя инфекция Андаманских островов, собачий лептоспироз, лептоспироз типа Помона, лихорадка рисовых полей, лептоспироз типа Тарасова, инфекционная желтуха Палестины [5]. По клиническому течению выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую формы лептоспироза. Легкая форма может протекать с лихорадкой, но без выраженного поражения внутренних органов. Среднетяжелая форма характеризуется выраженной лихорадкой и развернутой клинической картиной лептоспироза, а для тяжелой характерны развитие желтухи, появление признаков тромбогеморрагического синдрома, менингита и острой почечной недостаточности. По клиническим проявлениям выделяют желтушные, геморрагические, ренальные, менингеальные и смешанные формы.

Диагноз лептоспироза устанавливают на основании характерных клинических симптомов: острое начало, гипертермия, миалгия, гиперемия лица, сочетанное поражение печени и почек, геморрагический синдром, островоспалительные изменения в крови. Важную роль играет эпидемиологический анамнез. Среди лабораторных методов исследования наиболее информативны серологические, в частности реакция микроагглютинации, рекомендованная ВОЗ [2]. Положительным считают нарастание титра антител 1:100 и выше.

Причинами смерти при лептоспирозе являются такие осложнения, как инфекционнотоксический шок, острая почечная недостаточность, острая печеночно-почечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность (респираторный дистресс-синдром), массивные кровотечения, кровоизлияния, миокардит, пневмония. Летальность варьирует от 1 до 3 % [1].

Большая часть лептоспирозов протекает у человека сравнительно легко. Эти заболевания объединяют в группу так называемой водной лихорадки, или доброкачественных лептоспирозов, но некоторые лептоспирозы, особенно иктерогеморрагический (болезнь Вейля–Васильева), отличаются тяжелым течением и относительно высокой летальностью. В практической деятельности врачи не часто сталкиваются с тяжелым течением лептоспироза, зачастую это заболевание «прячется» под маской других инфекций [4].

В последнее десятилетие лабораторными службами практически полностью прекращена бактериологическая диагностика лептоспирозов у людей и животных. Весьма ограниченно используются традиционные серологические методы, а диагностикумы и тест-системы нового поколения (ПЦР, реакция слайд-агглютинации) до настоящего времени не внедрены в рутинную практику здравоохранения. По указанной причине лептоспирозы нередко пополняют статистику иных инфекционных болезней со сходной клиникой, а снижение регистрируемых заболеваний или их отсутствие на «молчащих» территориях Российской Федерации не отражает реальной картины, создавая ложное впечатление эпидемического благополучия [3, 6].

Цель исследования. На примере клини-ко-аутопсийного случая продемонстрировать возможную клиническую картину и патоморфологию тяжелой формы лептоспироза и рассмотреть некоторые аспекты дифференциальной диагностики лептоспирозов.

Материалы и методы. Вскрытие проводилось в условиях патологоанатомического отделения ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница». Выделение органокомплекса производилось по методу Шора. Аутопсийный материал (кусочки легких, сердца, головного мозга, пищевода, тонкой и толстой кишки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, надпочечников, почек, кожи и поперечнополосатых мышц) для гистологического исследования фиксировался в 10 % растворе формалина, далее аутоптаты подвергались последовательной обработке на этапах проводки, после чего заливались парафином. С полученных блоков делались срезы толщиной 5 мкм, которые окрашивались гематоксилин-эозином. Изучение гистологических препаратов проводилось с использованием светового микроскопа Leica. Для объективизации и проведения дифференциальной диагностики были тщательно изучены данные истории болезни.

Результаты и обсуждение. Приводим собственное наблюдение тяжелого течения лептоспироза с летальным исходом. Мужчина 62 лет, ветеринарный врач по профессии, заболел вечером 14.08.2010, когда у него повысилась температура до 38-39 ° С и появилась слабость, по поводу чего 16.08.2010 больной обратился по месту жительства к терапевту, который диагностировал ОРВИ и назначил противовирусную терапию, на фоне которой состояние больного не улучшилось, а 18.08.2010 он заметил помутнение мочи, что послужило причиной повторного обращения к терапевту и последующей госпитализации в ЦРБ с подозрением на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). За 6 дней лечения в ЦРБ состояние мужчины ухудшилось, появились и нарастали отеки на нижних конечностях, в связи с чем больной был переведен в нефрологическое отделение УОКБ, куда поступил

23.08.2010 уже в крайне тяжелом, заторможенном состоянии, потребовавшем лечения в условиях ОРИТ и проведения гемодиализа. В клинике был заподозрен лептоспироз, подтвердившийся результатом исследования крови на антитела к возбудителю (титр 1:12800). Несмотря на интенсивную терапию, у больного прогрессировали явления почечной, печеночной недостаточности, и на 6-й день пребывания в стационаре областной больницы (на 16-й день с момента появления симптомов заболевания) наступила смерть. Окончательный клинический диагноз – «лептоспироз, тяжелое течение, с поражением печени, почек, ЦНС, легких; острый тубулоинтерстициальный нефрит; острая почечная недостаточность; интоксикация».

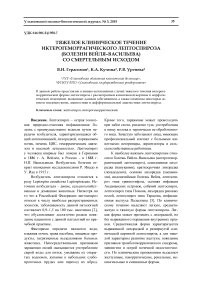

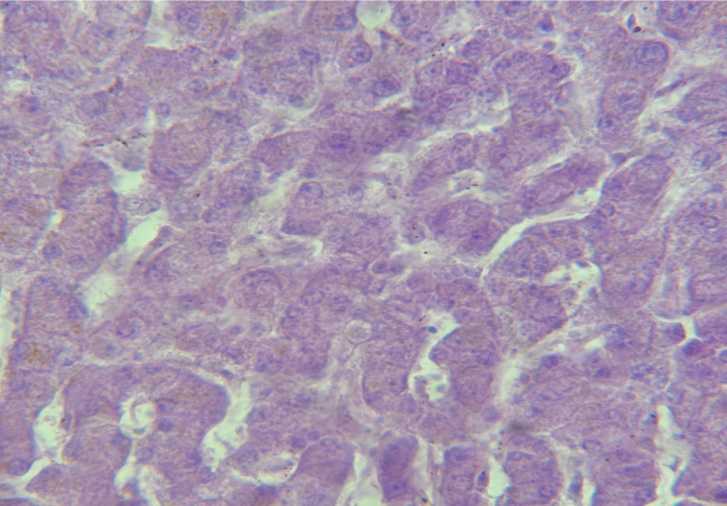

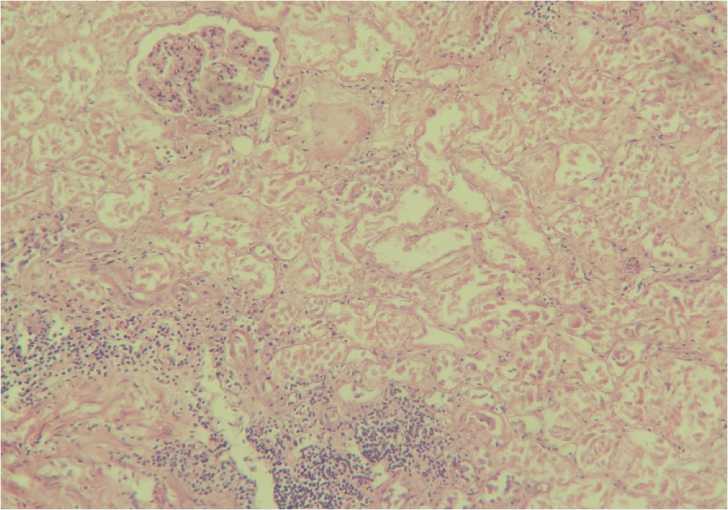

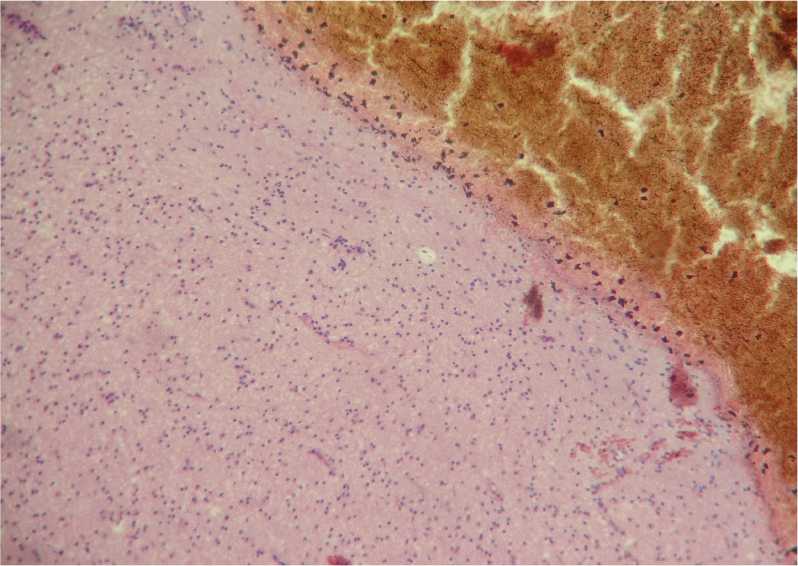

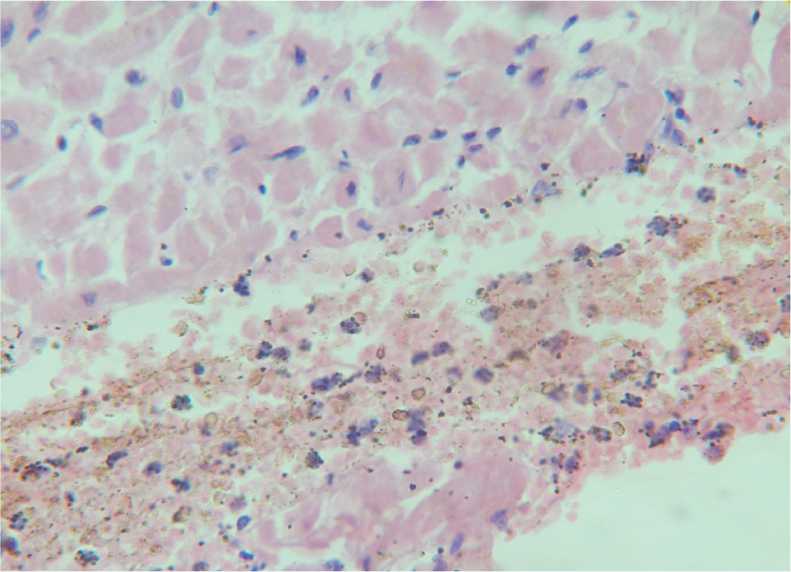

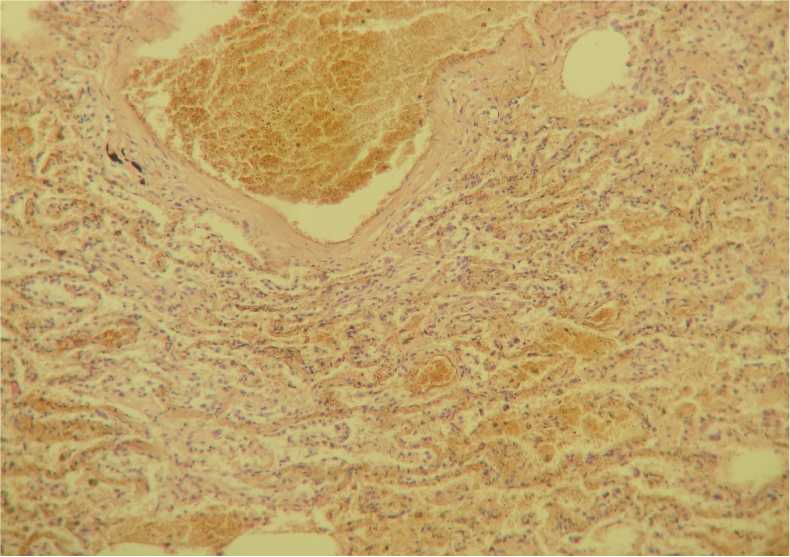

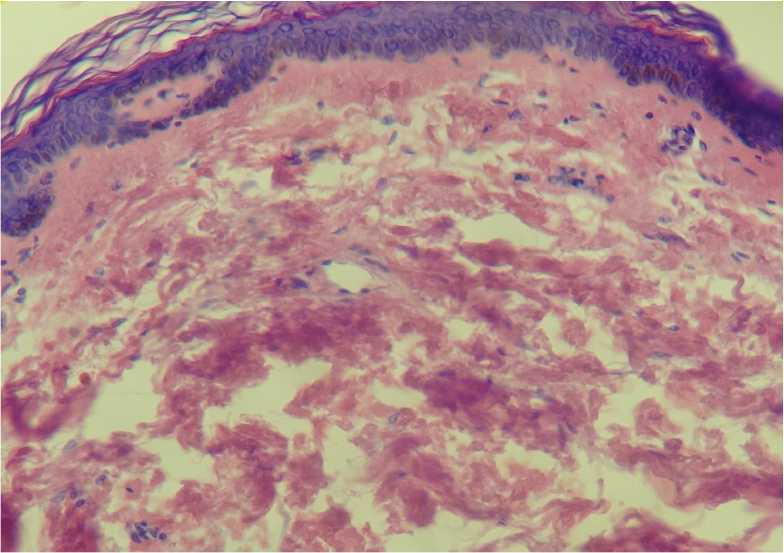

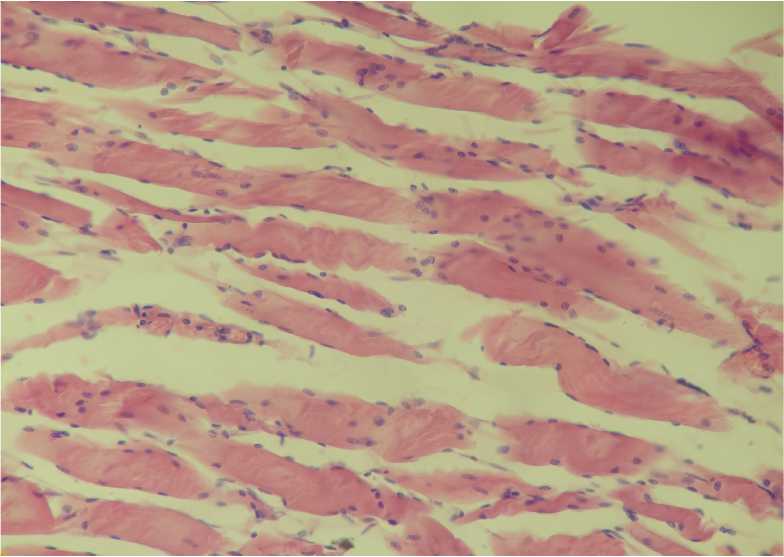

Последующее гистологическое исследование аутопсийного материала дало следующие результаты. В печени – отек паренхимы, диффузная белковая дистрофия гепатоцитов по типу мутного набухания, в большей части клеток имеющая характер некробиоза; печеночные клетки различной величины, окраска ядер неравномерная, встречаются многоядерные патологически измененные печеночные клетки, набухание купферовских клеток с фагоцитозом лейкоцитов и эритроцитов, нарушение трабекулярного строения долек, полнокровие центральных вен долек и явления очагового холестаза (рис. 1). В почках – резкая белковая дистрофия эпителия извитых и прямых канальцев по типу некробиоза, в межуточной ткани корковомедуллярной зоны и коркового слоя – воспалительная инфильтрация из полибластов и лимфоцитов с примесью полинуклеаров, в просвете канальцев – слущенный эпителий и единичные гиалиновые цилиндры, клубочки отечные, увеличены в размере, малокровные, слизистая лоханок с очаговыми кровоизлияниями (рис. 2). В головном мозге выявлены отек и полнокровие сосудов мягкой мозговой оболочки, крупноочаговые кровоизлияния в оболочки и вещество коры больших полушарий, перицеллюлярный и периваскулярный отек вещества мозга, стаз крови в капиллярах (рис. 3). В стенке желчного пузыря – геморрагическое пропитывание слизистой с крупноочаговыми некрозами, стаз крови в капиллярах, очаговая воспалительная инфильтрация в подслизистом слое. В сердце обнару- жены белковая дистрофия кардиомиоцитов в виде мутного набухания, отек межмышечных пространств, стаз крови в капиллярах, крупноочаговые кровоизлияния в области перегородки (рис. 4). В надпочечниках – отек всех слоев и очаговые кровоизлияния в мозговом слое. В легких на фоне диффузного отека паренхимы видны поля диффузной воспалительной инфильтрации с примесью фибрина, в т.ч. и на висцеральной плевре, крупноочаговые кровоизлияния, полнокровие сосудов интерстиция и межальвеолярных перегородок (рис. 5). Селезенка – с выраженным полнокровием и гемосидерозом красной пульпы, гипоплазией и атрофией лимфоидных фолликулов. В коже отмечены отек и набухание собственного слоя дермы с гомогенизацией и фрагментацией коллагеновых волокон, но без воспалительной инфильтрации (рис. 6), очаговый коагуляционный некроз и межмышечный отек в подлежащей поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 7).

Рис. 1

Печень: отек, мутное набухание и некробиоз гепатоцитов, явления холестаза

Рис. 2

Почки: малокровие и отек клубочков, некробиоз эпителия канальцев и крупноочаговая воспалительная инфильтрация

Рис. 3

Головной мозг:

отек и крупноочаговое кровоизлияние

Рис. 4

Сердце: белковая дистрофия кардиомиоцитов по типу мутного набухания, интерстициальный отек и субэндокардиальное кровоизлияние

Рис. 5

Легкие: полнокровие сосудов интерстиция и межальвеолярных перегородок, отек, диффузная воспалительная инфильтрация и очаговые кровоизлияния

Рис. 6

Кожа: отек и набухание собственного слоя дермы с гомогенизацией и фрагментацией коллагеновых волокон

Рис. 7

Поперечнополосатая мышечная ткань: интерстициальный отек и очаговый коагуляционный некроз

Таким образом, на основании результатов патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования аутопсийного материала и с учетом данных истории болезни был диагностирован тяжелый иктероге-моррагический лептоспироз (болезнь Вейля– Васильева) с поражением печени, почек, легких, головного мозга и желудочно-кишечного тракта (рис. 1–7). Непосредственными причинами смерти больного послужили множественные осложнения в виде почечно-печеночной недостаточности, присоединившейся правосторонней субтотальной пневмонии, интоксикации, токсического отека головного мозга, легочно-сердечной недостаточности и тяжелой дистрофии внутренних органов.

Дифференциальную диагностику лептоспироза целесообразно проводить с вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, при которых наблюдают желтуху (малярия, иерсиниоз). В отличие от вирусного гепатита, лептоспироз начинается остро, с высокой температуры, на фоне которой возникает желтуха. Больной может назвать не только день, но и час болезни. Для желтушных форм лептоспироза характерна нарастающая анемия. На фоне желтухи развиваются геморрагический синдром и почечная недостаточность. При наличии менингеального синдрома необходимо дифференцировать лептоспирозный менингит от серозного и гнойного менингита другой этиологии, при наличии геморрагического синдрома – от геморрагической лихорадки, при почечной недостаточности – от геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Безжелтушные формы лептоспироза требуют дифференциальной диагностики с гриппом, риккетсиозами.

Заключение. Эпидемиологи относят Ульяновскую область к территориям с высокой заболеваемостью лептоспирозом, поэтому врачам следует быть настороженными в отношении этого заболевания. Для постановки правильного диагноза необходимо обращать внимание на профессию, занятия пациента, тщательно собирать эпидемиологический анамнез, анамнез заболевания, учитывая при этом, что болезнь не всегда имеет типичную клиническую картину (могут быть и стертые формы).

Не следует забывать и о профилактике заболевания, включающей целый комплекс медико-санитарных и ветеринарно-санитарных мероприятий, в частности иммунизацию лиц, по роду своих занятий подверженных высокому риску заражения лептоспирозом.

-

1. Авдеева М. Г. Причины летальных исходов лептоспироза / М. Г. Авдеева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2003. – № 6. – С. 30–33.

-

2. Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1056 с.

-

3. Меркулова Г. П. Лептоспироз: клиника, диагностика, неотложная помощь / Г. П. Меркулова // Новости медицины и фармации. – 2008. – № 1 (232). – С. 3–5.

-

4. Патологическая анатомия инфекционных болезней : многотомное руководство / под ред. А. И. Струкова. – М. : Медицина, 1964. – Т. 9. – 789 с.

-

5. Стриханова О. В. Клинико-морфологические параллели и эволюция патоморфогенеза лептоспироза при внедрении современных методов терапии : дис.... канд. мед. наук / О. В. Стриханова. – 2009. – 136 с.

-

6. http://www.studfiles.ru/preview/1155534/ .

Список литературы Тяжелое клиническое течение иктерогеморрагического лептоспироза (болезни Вейля-Васильева) со смертельным исходом

- Авдеева М. Г. Причины летальных исходов лептоспироза/М. Г. Авдеева//Эпидемиология и инфекционные болезни. -2003. -№ 6. -С. 30-33.

- Инфекционные болезни: национальное руководство/под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -1056 с.

- Меркулова Г. П. Лептоспироз: клиника, диагностика, неотложная помощь/Г. П. Меркулова//Новости медицины и фармации. -2008. -№ 1 (232). -С. 3-5.

- Патологическая анатомия инфекционных болезней: многотомное руководство/под ред. А. И. Струкова. -М.: Медицина, 1964. -Т. 9. -789 с.

- Стриханова О. В. Клинико-морфологические параллели и эволюция патоморфогенеза лептоспироза при внедрении современных методов терапии: дис.. канд. мед. наук/О. В. Стриханова. -2009. -136 с.

- http://www.studfiles.ru/preview/1155534/.