Тяжелые металлы в почвах и растениях Ботанического сада Самарского госуниверситета

Автор: Ермолаева Л.С., Строкина Н.В., Прохорова Н.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты эколого-биогеохимических исследований, проведенных на территории ботанического сада Самарского госуниверситета и позволивших выявить уровень накопления тяжелых металлов в почвах и растениях данной территории.

Тяжелые металлы, почва, растения, самарский ботанический сад

Короткий адрес: https://sciup.org/148313120

IDR: 148313120

Текст научной статьи Тяжелые металлы в почвах и растениях Ботанического сада Самарского госуниверситета

Характер эколого-биогеохимической трансформации городской среды во многом определяется ее выраженной гетерогенностью, в формировании которой особенно заметна роль зеленых насаждений, которые перераспределяют и аккумулируют токсиканты, тем самым, выступая в качестве барьера на пути их распространения. В г. Самаре до последнего времени эта роль системы озеленения в достаточной степени не была изучена. Поэтому в качестве модели для наших исследований был выбран ботанический сад Самарского государственного университета (СамГУ), представляющий собой не просто огромный парк, но и учебно-исследовательское учреждение, в котором уже на протяжении 75 лет ведутся работы по интродукции и акклиматизации растений разных континентов и природных зон.

Ботанический сад СамГУ расположен в Октябрьском районе г. Самары, его площадь составляет 39,6 га. За время своего существования эта территория постоянно испытывала существенное техногенное воздействие, особенно сильное со стороны самой крупной транспортной магистрали города, проходящей по ул. Московское шоссе и примыкающей к восточной стороне ботанического сада. Кроме того, источниками загрязнения атмосферы в Октябрьском районе являются ЗАО «СПЗ-4», ГПП «Завод им. Масленникова», автотранспортные предприятия, ОАО «Завод имени Тарасова», ОАО «Самарское производство силикатного кирпича», которые также могут быть поставщиками загрязнителей для его территории.

УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

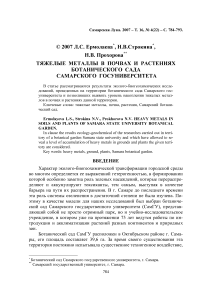

Среди многообразия токсичных веществ, поступающих в атмосферу и почвы г. Самары, нами были выбраны тяжелые металлы, доля которых в техногенных потоках загрязнения Октябрьского района весьма существенна. Экспериментальные эколого-биогеохимические исследования на территории ботанического сада СамГУ проводились нами в период 2005-2006 гг. на 8-10 модельных участках (элементарных ландшафтах), при выделении которых исходили из экологического сходства и контрастности местности, учитывали рельеф, режим увлажнения, характер почвенного покрова, фитоценологические условия, хозяйственное использование участков и направление техногенных потоков загрязнения (рис. 1).

Особенностью территории ботанического сада является разнообразие рельефа (склоны, овраги, пруды, равнинные участки), общий уклон местности направлен от Московского шоссе в сторону р. Волги, что может отражаться на миграции тяжелых металлов в атмосфере и почвенном покрове.

Рис. 1. План-схема ботанического сада с указанием точек отбора растительных образцов

Объектами исследований служили почвы из корнеобитаемого горизонта 10 модельных участков, одновозрастные деревья клёна ясенелистного ( Acer negundo ) и растения цикория обыкновенного ( Cichorium intybus ) в стадии цветения – с 8 модельных участков. Выбор растений-биоиндикаторов определялся их широким распространением не только на исследуемых участках, но и на всей территории г. Самары.

Оценку полиметаллического загрязнения почв района исследований проводили прямым отбором почвенных проб на изучаемой территории с последующим химическим анализом в лаборатории Агрохимслужбы Ульяновской области методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Суммарную аккумуляцию металлов в растительных тканях выявляли с помощью гистохимической дитизоновой реакции, предложенной И.В. Серегиным и В.Б. Ивановым (1997) для модельных экспериментов, а затем успешно опробованной нами в натурных исследованиях (Прохорова и др., 2003; Прохорова, Воржева, 2004).

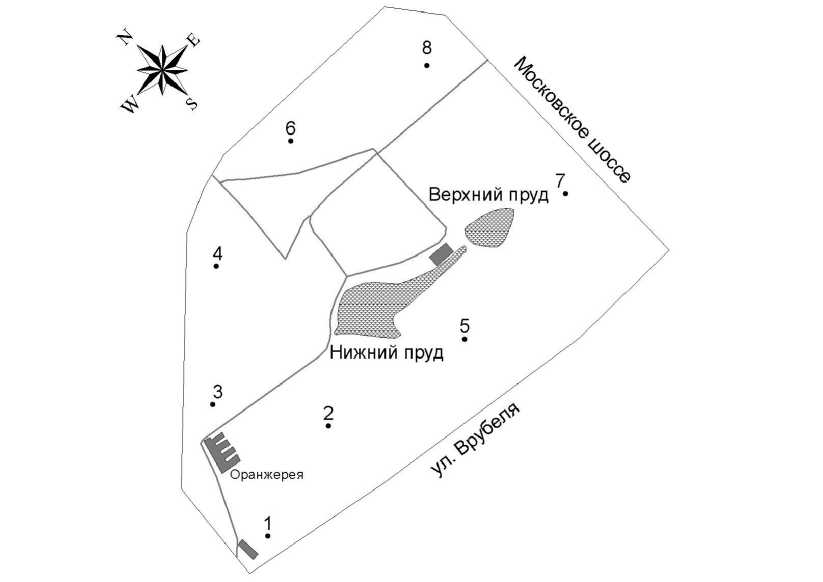

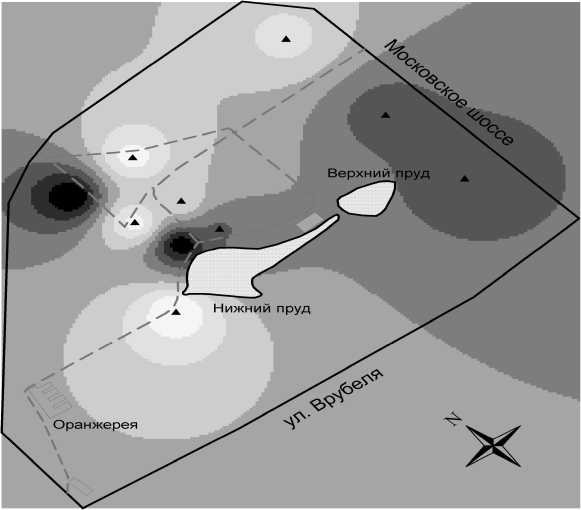

Результаты атомно-абсорбционного анализа почв послужили основой для изолинейного компьютерного картирования распределения тяжелых металлов в почвенном покрове ботанического сада, для чего использовали компьютерную программу ArcView GIS 3.2. Полученные картосхемы не только раскрывают пространственные закономерности загрязнения почв ботанического сада тяжелыми металлами, но и позволяют прогнозировать их эколого-геохимические изменения в будущем.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлены данные о фоновом содержании валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвенном покрове ботанического сада. Как показал сравнительный анализ, для всех изученных элементов средние величины их валовых и подвижных форм не превышают ПДК.

Известно, что доступность для растений ионов металлов зависит не только от их концентрации в почвах, но и от целого ряда почвенных характеристик (pH, механического состава, карбонатности, гумусированности и др.). В ботаническом саду СамГУ содержание валовых форм тяжелых металлов в верхнем слое почв возрастает с утяжелением их механического состава и увеличением гумусированности при нейтральной или щелочной реакции почвенной среды. В кислой среде большинство металлов более подвижны, чем в нейтральной или щелочной, поэтому на модельных участках у Московского шоссе и у Нижнего пруда, где закисление почв ясно выражено, содержание подвижной формы тяжелых металлов несколько повышается (рис. 2, 3).

Ранее мы оценивали распределение потенциально подвижных кислоторастворимых форм тяжелых металлов в почвенном покрове г. Самары (Прохорова, 2005). Для сравнительного анализа были привлечены данные для разных функциональных зон города – городских улиц с интенсивным движением автотранспорта, промышленных зон, крупных городских парков. Оказалось, что по содержанию кислоторастворимых форм тяжелых металлов территории города с разной техногенной нагрузкой различаются несущественно. Фактором нивелирования этих показателей, очевидно, являются некоторые свойства городских почво-грунтов и, прежде всего, защелачивание и поступление в них тяжелых металлов в техногенных формах – в виде чистых металлов или сложных сплавов, оксидов, комплексов с техногенной органикой и др. В самом общем плане можно отметить, что в почвах парков преобладают кислоторастворимые Cr, Pb, Ni, в почвах городских автомагистралей (улицы) – Cu, Zn, в почвах промзон – Co.

Таблица 1

Фоновое содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвенном покрове ботанического сада СамГУ

|

Элемент |

n |

Валовая форма, мг/кг |

Подвижная форма, мг/кг |

Подвижность, % |

|

Zn |

10 |

20,90±0,93 |

6,68±0,25 |

32,0 |

|

Cu |

10 |

12,00±0,69 |

3,26±0,14 |

27,2 |

|

Pb |

10 |

7,16±0,72 |

1,31±0,20 |

18,3 |

|

Cd |

10 |

0,42±0,05 |

0,21±0,02 |

50,0 |

|

Ni |

10 |

14,55±0,71 |

2,53±0,09 |

17,4 |

|

Cr |

10 |

11,75±0,70 |

1,37±0,07 |

11,7 |

| | 53.22 - 56.99

□ 56.99 - 60.77

□ 60.77 - 64.54

| | 64.54 - 68.31

■ 68.31 - 72.08

■ 72.08 - 75.85

■ 75.85 - 79.63

^И 79.63 - 83 4

Рис. 2. Суммарное распределение валовых форм тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr) в почвах ботанического сада СамГУ

17.71 - 18.44

15.55

16.27

16.99

17.71

12.66 - 13.38

13.38 - 14.1

14.1 - 14.83

14.83 -

15.55 -

16.27 -

16.99 -

Рис. 3. Суммарное распределение подвижной формы тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr) в почвах ботанического сада СамГУ

Потенциальная подвижность, оцениваемая в процентах от содержания валовых форм, демонстрировала более дифференцированную картину по разным функциональным зонам города. Это подтверждено и нашими исследованиями в ботаническом саду (рис. 3). При этом анализируемые элементы существенно отличаются по степени подвижности. Максимальная подвижность (до 50%) характерна для Cd, средний уровень - у Zn и Cu (2732%), более низкая подвижность выявлена у Pb, Ni и Cr (от 11,7до 18,3%) (табл. 1). Снижение подвижности Pb, Ni и Cr в почвах ботанического сада, возможно, связано с относительно высоким содержанием в них гумуса.

Изолинейное картирование выявило характер пространственного распределения валовых и потенциально подвижных кислоторастворимых форм всех шести изученных элементов в почвах ботанического сада (рис. 2, 3).

При определенной индивидуальности в распределении каждого элемента, тем не менее, следует отметить преобладание черт несомненного сходства в расположении полей их накопления и рассеяния. Поэтому в данной работе мы не останавливаемся на анализе распределения каждого элемента в отдельности, а анализируем их суммарное распределение в почвах района исследований.

Участки

□ 22.07.2006 ш 14.08.2006 в 30.08.2006

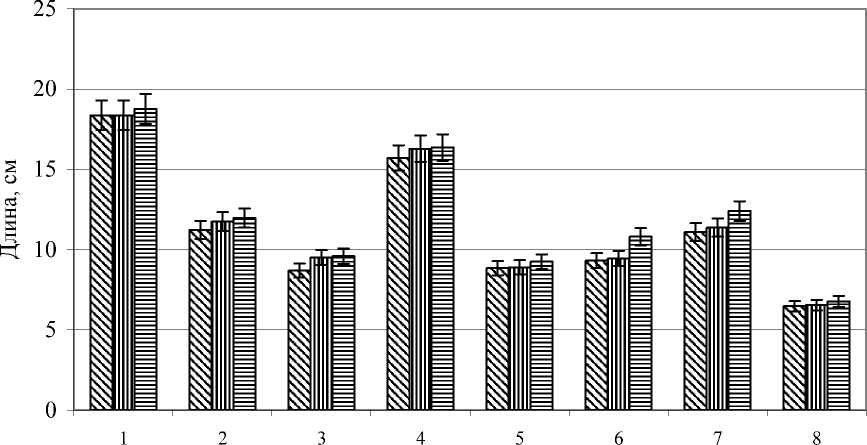

Рис. 4. Динамика длины годичных побегов клёна ясенелистного в вегетационный период 2006 г

Относительно высокие суммарные валовые концентрации анализируемых тяжелых металлов характерны для модельных участков и прилегающих к ним зон, расположенных ближе к Московскому шоссе, что указывает на существенное и преобладающее влияние автотранспорта. Ближе к центру сада содержание тяжелых металлов в целом снижается, но оно максимально в почвах двух локальных участков - рядом с Нижним прудом, и в березовой роще, граничащей с жилым районом в частном секторе. Причинами такого резкого и локального увеличения суммарной концентрации металлов в центральной части ботанического сада является внутренняя автодорога, попадающая в небольшое понижение рельефа возле Нижнего пруда, а также аккумуляция металлов кронами хвойных растений, которые окружают этот участок. Увеличение суммарной валовой концентрации металлов в березовой роще может быть связано с поступлением их из жилого массива и последующей аккумуляцией листовой подстилкой (рис. 2).

Анализ распределения подвижных форм тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr) в почвенном покрове ботанического сада выявил его существенное сходство с распределением валовых форм (рис. 3). Различия касаются суммарных концентраций (валовые существенно выше) и в некоторой степени размеров полей концентрирования и рассеяния металлов. Наиболее освобожденными от тяжелых металлов являются почвы северной части ботанического сада и территории за Нижним прудом в районе производственных и коллекционных участков (рис. 2,3).

Эколого-геохимические особенности почвенного покрова находят свое отражение в морфологическом и биогеохимическом состоянии растений-биоиндикаторов. В условиях ботанического сада СамГУ изучали динамику роста годичных побегов клена ясенелистного в длину и толщину в вегетационном сезоне 2006 г. в зависимости от условий произрастания на 8 модельных участках (рис. 4, 5). На этих же участках отбирали годичные побеги клена для гистохимического анализа суммарного распределения тяжелых металлов в их тканях (табл. 2).

и 22.07.2006 ш 14.08.2006 в 30.08.2006

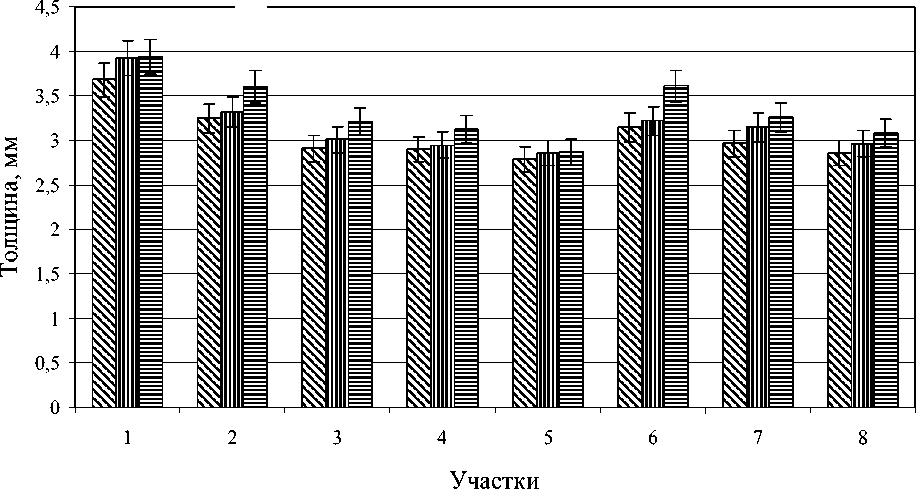

Рис. 5. Динамика толщины годичных побегов клёна ясенелистного в вегетационный период 2006 г.

На всех модельных участках наблюдали закономерное увеличение длины годичных побегов, при этом наибольший прирост был отмечен на участках 3, 6 и 7, где он составил 0,9, 1,5 и 1,3 см соответственно. Наименьший прирост был выявлен на участках 1, 5 и 8. На участках 6 и 7 отмечен скачкообразный рост побегов, у растений с других участков он был постепенным (рис.1, 4). Самые длинные побеги были характерны для кленов с участков 1 и 4, самые короткие – с участка 8.

Толщина годичных побегов клёна ясенелистного в период наблюдений также увеличилась на всех модельных участках. Наиболее интенсивный прирост в толщину за это время был характерен для побегов на участке 6, наименьший - на участке 5 (рис. 1, 5). Самые толстые годичные побеги были установлены у годичных побегов с участка 1, самые тонкие – с участка 5.

Таким образом, самые длинные и толстые годичные побеги образовались у клена ясенелистного, произрастающего на модельном участке 1, который расположен в наиболее защищенной от техногенных потоков зоне и характеризуется почвами, существенно не загрязненными тяжелыми металлами.

Фитоаккумуляция тяжёлых металлов оценивалась при помощи дитизоновой гистохимической реакции, при этом для более объективной оценки использовали древесные и травянистые растения-биоиндикаторы.

Таблица 2

Распределение тяжелых металлов в тканях годичных побегов клёна ясенелистного в зависимости от условий произрастания, баллы

|

Участок |

Перидерма |

Первичная кора |

Лубяные волокна |

Флоэма |

Ксилема |

Перимедуллярная зона |

Сердцевина |

|

1 |

0,17 |

0,06 |

0,06 |

0,44 |

0,11 |

0 |

0,11 |

|

2 |

0 |

0,22 |

0 |

1,78 |

0,33 |

0,11 |

0,06 |

|

3 |

0 |

0,22 |

0 |

2,22 |

0,67 |

0 |

0 |

|

4 |

0,11 |

0,22 |

0,11 |

2,33 |

0,33 |

0,11 |

0,22 |

|

5 |

0,11 |

0,67 |

0 |

1,67 |

0,22 |

0,06 |

0 |

|

6 |

0 |

0,72 |

0 |

1,72 |

0,39 |

0 |

0 |

|

7 |

0 |

0,33 |

0 |

2,22 |

0,22 |

0,28 |

0 |

|

8 |

0,17 |

0 |

0 |

1,72 |

0,39 |

0,17 |

0,17 |

Годичные побеги клёна были отобраны в конце августа 2006 г. Гистохимический анализ проводили сразу же в лаборатории экспериментальной ботаники Самарского госуниверситета. Поперечные срезы годичных побегов обрабатывали дитизоновым реактивом и рассматривали под световым микроскопом, отмечая по 4-балльной шкале интенсивность окраски отдельных тканей (табл.2). Наибольшая концентрация тяжёлых металлов в годичных побегах клёна на всех участках наблюдалась во флоэме, средняя концентрация - в ксилеме и первичной коре. Ко времени наблюдения наименее нагружены металлами были перидерма, лубяные волокна, перимедуллярная зона и паренхима сердцевины. Больше всего тяжёлых металлов обнаружено в побегах, отобранных с участков 3, 4 и 7. Наиболее интенсивное загрязнение растений, очевидно, происходило аэральным путем, на что указывают высокие концентрации металлов в флоэмном соке (табл. 2). Отсутствие или очень низкое содержание металлов в перидерме объясняется их вымыванием осадками.

Образцы цикория обыкновенного были отобраны на всех 8 модельных участках в начале августа 2006 г. Для гистохимического анализа использовали срезы средней и прикорневой части стебля (табл. 3, 4).

Таблица 3

Распределение тяжелых металлов в тканях средней части стебля цикория в зависимости от условий произрастания, баллы

|

Участок |

Эпидермис |

Первичная кора |

Колленхима |

Хлоренхима |

Склеренхима |

Флоэма |

Ксилема |

Сердцевина |

|

1 |

0 |

0,67 |

0,42 |

0,42 |

1,75 |

0,83 |

1,75 |

0,42 |

|

2 |

0 |

0,25 |

0,33 |

0 |

1,5 |

0,5 |

1,17 |

0,5 |

|

3 |

0,75 |

0 |

0 |

0 |

1,08 |

0,33 |

0,17 |

0 |

|

4 |

0 |

0,5 |

0,33 |

0,17 |

2,17 |

1,5 |

1,5 |

0 |

|

5 |

0,08 |

0,25 |

0,08 |

0 |

0,5 |

0,08 |

0,08 |

0 |

|

6 |

0 |

0,33 |

0,17 |

0,8 |

1 |

0,33 |

0,33 |

0 |

|

7 |

1,17 |

0,67 |

0,58 |

0,5 |

1,33 |

0,83 |

0,83 |

0 |

|

8 |

0,92 |

0,75 |

0,67 |

0,33 |

1 |

0,33 |

0 |

0 |

Таблица 4

Распределение тяжелых металлов в тканях прикорневой части стебля цикория в зависимости от условий произрастания, баллы

|

Участок |

Эпидермис |

Первичная кора |

Колленхима |

Хлоренхима |

Склеренхима |

Флоэма |

Ксилема |

Сердцевина |

|

1 |

0,5 |

0,5 |

0 |

0 |

1,17 |

0,17 |

0,67 |

0 |

|

2 |

0 |

0,92 |

0 |

0 |

1,67 |

0,67 |

1,17 |

0 |

|

3 |

0,83 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1,17 |

0 |

0 |

|

4 |

0 |

0,5 |

0,33 |

0,33 |

2,5 |

0,67 |

1,5 |

0 |

|

5 |

0 |

0,58 |

0,08 |

0 |

0 |

0,08 |

0,17 |

0 |

|

6 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1,33 |

0,83 |

0,33 |

0,33 |

|

7 |

2,33 |

1 |

0,25 |

0,25 |

1,83 |

0,42 |

1,5 |

0 |

|

8 |

2,17 |

1,17 |

0 |

0 |

2 |

0,33 |

1,17 |

0,17 |

На всех участках концентрация тяжёлых металлов была наибольшей в склеренхимном кольце средней и прикорневой части стебля цикория, наименьшей - в сердцевине и хлоренхиме. Поступление тяжёлых металлов в ткани растений осуществлялось как с восходящим ксилемным (из почвы), так и с нисходящим флоэмным (из атмосферы) током. В целом, в стебель цикория основная масса тяжёлых металлов поступала из почвы, что подтверждалось их относительно высоким содержанием в ксилеме. На участках 7 и 8 высокое содержание металлов в эпидермисе стебля цикория выявляло существенную загрязненность атмосферы на территории ботанического сада, примыкающей к Московскому шоссе (табл. 3, 4).

Наибольшее загрязнение растений тяжёлыми металлами как травянистых, так и древесных наблюдалось на участках 4 и 7, на которых было выявлено максимальное загрязнение почвы. В минимальной степени древесные и травянистые растения аккумулировали тяжелые металлы на участке 1 и 5, где почвы характеризуются средним уровнем их содержания и защищены древесными посадками от аэрального загрязнения. Относительно высокое содержание тяжелых металлов в флоэме годичных побегов клена на всех участках, кроме участка 1, свидетельствует о существенном транзите загрязненных масс воздуха через всю территорию ботанического сада. Слабая загрязненность флоэмы цикория объясняется его расположением в подкроновом пространстве древесных насаждений, атмосфера которого в значительной мере очищена осаждением загрязнителей кронами деревьев.

Таким образом, проведенные исследования показали связь загрязнения почв ботанического сада СамГУ тяжелыми металлами с внешними источниками (Московское шоссе), установили зависимость фитоаккумуляции тяжелых металлов древесными и травянистыми растениями от уровня их концентрации в почве и атмосфере мест произрастания, выявили защитную роль древесных насаждений в распространении аэральных потоков техногенных веществ.

Список литературы Тяжелые металлы в почвах и растениях Ботанического сада Самарского госуниверситета

- Прохорова Н.В., Воржева С.А. Эколого-биогеохимические исследования в парках г. Самары // Проблемы лесопаркового комплекса в свете сохранения и восстановления природного и культурного наследия в современных условиях: Сб. докл. научно-практ. конф. М., 2004. - С. 78-82.

- Прохорова Н.В., Аксютина Ю.В., Козлов А.Н., Коротков И.В., Бакланов И.А. Перспективы использования гистохимических методов в биогеохимии тяжелых металлов // Современные методы эколого-геохимической оценки состояния и изменений окружающей среды: Доклады Междунар. школы. Новороссийск, 2003. С.117-123.

- Прохорова Н.В. Экологические принципы биогеохимического анализа ландшафтов лесостепного и степного Поволжья. Автореф. … д-ра биол. наук. Тольятти, 2005. 36 с.

- Серегин И.В., Иванов В.Б. Гистохимические методы изучения распределения кадмия и свинца в растениях// Физиология растений. - 1997. - Т.44. - №6. - С. 915-916.