Тяжелые металлы в почвах на золоторудном месторождении Улюк-Бар (Южный Урал)

Автор: Казбулатова Г.М., Мичурин С.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 122, 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка компонентного состава литозёмов и повышенных в них концентраций тяжелых металлов на золоторудном месторождении Улюк-Бар. Минеральные компоненты почв представлены кварцем, иллитом, каолинитом, гетитом и железо-марганцевыми конкрециями. Минералами-концентраторами As, представляющего самую большую потенциальную опасность на месторождении и превышающего ПДК для почв в 159.5 раза, являются гетит и редко каолинит. Химический состав почв близок к составу почвообразующих песчаников. В целом в процессе почвообразования по большинству элементов идет накопление, либо незначительный вынос. Содержания As, Co, Pb, K, Zr, Cu, Mn, Zn, Ni превышают кларк для почв континентов. Степень подвижности для элементов почв уменьшается в ряду: Sb (46.25) - Ca (36.84) - S (31.48) - Sr (27.91) - Mn (15.38) - Pb (8.84) - Ba (5.41) - Mg (2.88) - Zn (2.70) - Ni (1.70) - P (1.55) - Cu (0.76) - Cr (0.45) - Si (0.42) - K (0.39) - Na (0.20) - Al (0.07) - Fe (0.05) - Co (0.05); Ti, V, Zr, As - неподвижны. Подвижные формы Mn в 2.22 раза, валовые содержания S в 3.71 раза превышают ПДК. Концентрации таких тяжелых металлов как Fe, Mn, Sr, Ba и Cr в почвенных ацетатно-аммонийных вытяжках увеличиваются с ростом щелочности солевой вытяжки, а Zn, Cu, Pb и Sb - кислотности. Для предотвращения подвижности тяжелых металлов до экологически устойчивого уровня эффективная программа мелиорации должна включать комплекс методов по подбору оптимальных соотношений химических веществ, добавляемых в почву.

Авзянский золоторудный район, месторождения золота, свойства почв, гумусообразование, токсичные элементы

Короткий адрес: https://sciup.org/143184330

IDR: 143184330 | УДК: 631.41, | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-122-89-126

Текст научной статьи Тяжелые металлы в почвах на золоторудном месторождении Улюк-Бар (Южный Урал)

Институт геологии УФИЦ РАН, Россия, 450077, Уфа, Карла Маркса, 16/2, *, e-mail: , **, e-mail:

16/2 Karl Marx Str., Ufa 450077, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail:

Разработки в связи с добычей полезных ископаемых, главным образом открытым способом, приводят к нарушениям природного ландшафта, проявляющимся в переустройстве рельефа с образованием техногенных форм (отвалов, карьеров, траншей, канав). Одним из критериев оценки восстановления техногенного ландшафта является почвообразование (Костенков, 2009; Костен-ков, Пуртова, 2010). Гумусовые вещества, присутствующие в почвах, способны действовать как геохимический барьер, аккумулирующий тяжелые металлы (ТМ) и их переносчик (Schulze et al., 2000). Оценка экологического состояния почв особенно актуальна для золоторудных месторождений, где присутствуют ТМ как элементы-спутники золота.

Процесс почвообразования и гумификации зависит от многих факторов: литологического состава почвообразующих пород, рельефа, климатических условий, растительности и т. д. Изучение состояния почв, как на техногенных, так и на природных ландшафтах должно быть комплексным (Холодов и др., 2023). Высокое валовое содержание токсичных элементов в почвах, а также их подвижных форм говорит о потенциальном неблагополучии местности. На основании валового содержания ТМ рассчитывают различные показатели, по которым ведется градация экологической опасности почв. Туме с соавторами в регионе Араукании (Чили) для почв рассчитан индекс потенциального экологического риска (ПЭР), который в значительной степени определялся высокими содержаниями As, Se и Pb (Tume et al., 2023). Отмечается влияние почвообразующих карбонатных и базальтовых пород (Cox et al., 2017; Zhang et al., 2020), или щелочных вулканитов и пирокластических пород (Cabral Pinto et al., 2014) на повышенное содержание потенциально токсичных металлов в почвах. Влияние связано с кислотностью дренажных вод, которая устанавливается составом пород и подвижностью элементов при этих условиях. Фернандес-Ландеро и соавторы (Fernandez-Landero et al., 2023) провели эксперименты по кислотному выщелачиванию микроэлементов из почв, загрязненных отходами рудника Рио-Тинто (Испания). Было обнаружено значительное содержание As, Cd и Cu в самой почве, однако в растворах кислотного выщелачивания чаще встречались Cu, Zn и Pb.

Важным инструментом для оценки экологической безопасности почв является идентификация в них фаз-носителей ТМ и их связей с различными компонентами почв (Савич и др., 2016). Основными минералами-концентраторами ТМ в почвах обычно являются алюмосиликаты, гидроксиды железа и марганца, карбонаты (Li et al., 2014; Zhang et al., 2013; Slawomir et al., 2022). Сродство ТМ к определенным минералам можно использовать для количественной оценки прочности закрепления элемента (Водяниц-кий, 2008).

Целью данного исследования явилась оценка обогащения почв ТМ на площади золоторудного месторождения Улюк-Бар, изучение их поведения, подвижности и минералов-носителей, а также оценка роли геологического фона (химического и минералогического состава горных пород) в повышении содержания химических элементов в почве.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Авзянский золоторудный район (АЗР) расположен на западном склоне Южного Урала на территории Белорецкого района Республики Башкортостан, между селами Верхний Авзян и Исма-каево. Включает рудопроявления и месторождения золота Горный Прииск, Калашникова жила, Богряшка, Рамеева жила, Улюк-Бар и Кургашлинское. На месторождении Улюк-Бар малосульфидного золото-кварцевого типа с перерывами ведется разработка открытым способом с использованием мокрого гравитационного обога- щения. Вследствие этого наблюдаются техногенные формы рельефа в виде карьеров, канав, заросших копушей и отвалов.

В районе месторождения Улюк-Бар, вблизи карьера, разрабатываемого в настоящее время (рис. 1), опробован верхний слой (0.1-0.2 м) литозёмов серогумусовых (humic leptosols) (Шишов и др., 2004; IUSS Working Group WRB, 2022) мощностью до 0.6 м. Подготовка проб к химическому анализу проводилась согласно требованиям ГОСТа 17.4.4.02-2017. Кроме того, с глубины 5-10 м отобраны образцы почвообразующих пород: песчаники (n = 10) и сланцы (n = 15).

Для определения подвижных форм элементов пробы почв обрабатывались ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4.8 согласно ПНДФ 16.2.2:2.3.71-2011. Определение pH солевой вытяжки проводилось в 0.1 н растворе KCl при соотношении вещество : раствор – 1 : 2.5 по ГОСТу 26483-85. Подвижность химического элемента определена как доля, переходящая в ацетатно-аммонийную вытяжку от его валового содержания в почве.

Определение содержания Al, Mg, Fe общ , Mn, Ca, K, Ti, S, V, Co, Cr, Zr, Sr, Zn, Cu, Ni, Ba и Pb проведено рентгенофлуоресцентным методом (РФА) на энергодисперсионном спектрометре X-Calibur (Xenemetrix, Израиль); Sb – атомно-абсорбционным методом (ААС) на спектрометре PERSEE A3F (PG Instrument, Китай) с использованием гидридной приставки WHG-630 A (Xian Yima Optoelec Co., Ltd, Китай). Определение концентрации элементов в ацетатно-аммонийных почвенных вытяжках проведено с помощью метода атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивносвязанной плазмой (ИСП-АЭС) на спектрометре ICPE-9000 (Shimadzu, Япония).

Для установления компонентов проб почв и почвообразующих горных пород использовались рентгеновский дифрактометр ДРОН-4 (НПП Буревестник, Россия) и сканирующий электронный микроскоп Tescan Vega 4 Compact (Tescan Brno s. r. o., Чехия) c энерго-дисперсионным анализатором Xplorer15 (Oxford Instruments, Великобритания, аналитик С.С. Ковалев).

По результатам рентгенофазового анализа минералогический состав проб диагностировали с помощью программного обеспечения Jade 9 (Materials Data, Калифорния). Количественный анализ фаз проводили с помощью программного обеспечения

SiroQuant 4 (Sietronics Pty Ltd, Австралия).

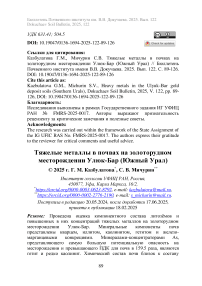

Рис. 1. Авзянский золоторудный район с типом горных пород и положением месторождений и рудопроявлений золота ( а ), карьер месторождения Улюк-Бар и точки отбора почв ( б ): 1 - песчаники, 2 - сланцы, 3 - карбонаты, 4 - месторождения и рудопроявления золота: а - коренного типа (1 – Кургашлинское, 2 – Улюк-Бар, 3 – Рамеева жила, 4 – Богряшка); б – россыпного типа (I – Карасмаякское, II – Кургашлинское, III – Надеждинское, IV – Большой Ключ, V – Богряшка,

VI – Рыжова Поляна), 5 - реки и ручьи, 6 - населенный пункт, 7 - карьер месторождения Улюк-Бар, 8 - положение точек отбора проб почв.

Fig. 1. Avzyan gold region with the type of rocks and the position of deposits and ore occurrences of gold ( a ), the quarry of the Ulyuk-Bar deposit and soil sampling points ( б ): 1 - sandstones, 2 - shales, 3 - carbonates, 4 - deposits and ore occurrences of gold: a - indigenous type (1 – Kurgashlya, 2 – Uluk-Bar, 3 – Rameev Vein, 4 – Bogryashka); б – placer type (I – Karasmayak, II – Kurgashlya, III – Nadezhdinsk, IV – Bolshoy Klyuch, V – Bogryashka, VI – Ryzhova Polyana), 5 - rivers and streams, 6 - settlement, 7 - Ulyuk-Bar deposit quarry, 8 - position of soil sampling points.

Органическая составляющая проб определялась титриметрическим методом (метод И.В. Тюрина). Содержание гумуса в почве рассчитывали путем умножения массовой доли углерода органических соединений на коэффициент, равный 1.724. Двухвалентное железо определяли бихроматным титриметрическим методом в присутствии ортофосфорной кислоты и дифениламина как индикатора по методике НСАМ 50-Х.

Для оценки степени накопления и дефицита элемента в почвах использовали коэффициент радиальной дифференциации (R) (Гаврилова, Касимов, 1989), представляющий собой отношение содержания химического элемента в почве (C 0 ) к его содержанию в почвообразующей породе (C 1 ): R = C 0 /C 1 . Коэффициент радиальной дифференциации позволяет судить о накоплении (R > 1.0) или выносе (R < 1.0) химических элементов в почвах, по сравнению с почвообразующими породами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

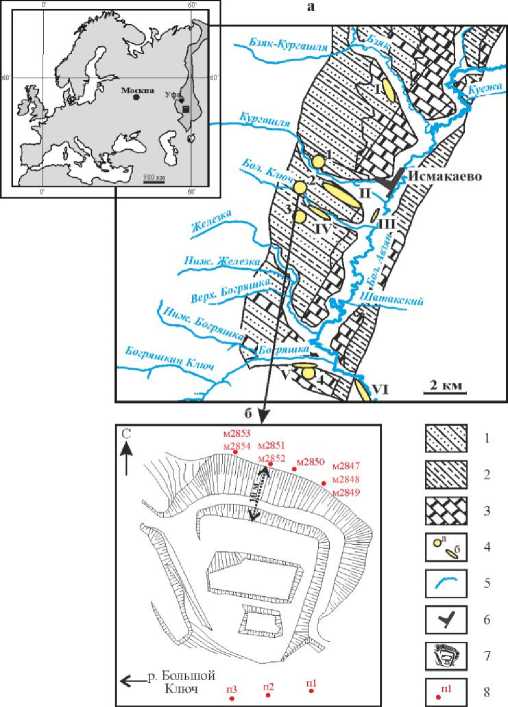

Состав почв. Минералообразование в почвах. Электронная микроскопия с энерго-дисперсионным анализом позволяет определить в почвенных компонентах примеси ТМ и их минералы-носители. По присутствию в почвах тех или иных минералов можно судить об их устойчивости, а также об условиях образования почв (Соколов и др., 2014). BSE-изображения почв, полученные методом сканирующей электронной микроскопии представлены на рисунке 2. В пробах почв сильно выражены породные признаки: почвенные частицы имеют пластинчатые, неправиль- ные, угловатые формы и образуют сферические агрегаты. Часто встречается кварц, чешуйчатые минералы (иллит и каолинит), гетит и иногда его сферолитовые образования с оксидами или гидроксидами марганца, а также органические остатки, редко монацит и циркон (рис. 2, табл. 1).

Кварц в почвах сохранился благодаря своей большой механической прочности и устойчивости к химическому выветриванию. Иллит и каолинит являются продуктами выветривания мусковита, других слюдистых минералов, калиевых полевых шпатов. Органические остатки отчасти преобразованы в гумус и представлены аморфной массой (под микроскопом они слабо наблюдаются, так как склеены с минеральными частицами почвы) (рис. 2а, 2г). Другая их часть, большая, находится в стадии минерализации: в них еще проявляется клеточное строение (грубый гумус) (рис. 2д).

Гетит встречается в виде частиц неправильной формы, чаще всего совместно с иллитом (рис. 2а). В природе гетит имеет важную экологическую роль, так как он является достаточно устойчивым геохимический барьером для многих токсичных и канцерогенных элементов (Makarov et al., 2019). Минерал содержит примеси Al и Mn, которые, как известно, способны придавать ему еще большую химическую устойчивость (Norrish, Taylor, 1961; Водя-ницкий, 2010).

Известно, что Al-гетиты образуются в автоморфных сильно-выветрелых и сильнокислых почвах и по степени замещения разделяются на три группы: низкозамещенные (< 11 мол. % Al), среднезамещенные (11–22 мол. % Al) и сильнозамещенные (> 22 мол. % Al) (Водяницкий, 2010). В почвах месторождения Улюк-Бар в меньшей части гидроксидов Fe наблюдается средняя степень изоморфного замещения (Al = 13.00–13.56 мол. %). Эти гетиты образовались при совместном осаждении Fe и Al. В большей части гидроксидов железа фиксируется низкая степень изоморфного замещения (Al = 0.67–8.98 мол. %), что объясняется сорбцией Al на гетите.

Менее распространено замещение Fe на Mn, который в гетите наблюдается лишь в единичных случаях и в незначительных количествах (0.22–0.49 мол. %). Стоит отметить, что в гетите при- сутствует либо только Al, либо только Mn, что объясняется различным геохимическим поведением этих элементов. Mn, в противоположность Al, лучше осаждается в щелочной среде (Овсянникова, 2011).

Содержания As в гетите составляют 0.65-1.98 мас. % и Co -0.17-0.24 мас. %. As встречается в гетите только в присутствии Al и не обнаруживается в присутствии Mn. Содержание As в гетите положительно коррелирует с содержанием Al (К корр. = 0.86). Вероятно, адсорбция As гетитом усиливается под влиянием алюминия, что связано с увеличением площади поверхности Al-гетита. Комплексы As с гидроксидами железа являются достаточно прочными (Elyahyaoui et al., 2016).

Из алюмосиликатов в почвах встречается только иллит изменчивого состава:

(K 0.68 Na 0.05 ) 0.73 (Al 1.77 Mg 0.15 Fe 0.07 Ti 0.01 ) 2 (Si 3.25 Al 0.75 ) 4 O 10 (OH) 2 , (K 0.68 Na 0.05 ) 0.73 (Al 1.77 Mg 0.15 Fe 0.07 Ti 0.01 ) 2 (Si 3.25 Al 0.75 ) 4 O 10 (OH) 2 , (K 0.61-0.70 Na 0.02-0.03 ) 0.63-0.73 (Al 1.57-1.62 Mg 0.25-0.28 Fe 0.14-0.17 Ti 0.02-0.03 Mn 0.01 ) 2.00-2.09

(Si 3.33 Al 0.67 ) 4 O 10 (OH) 2 ,

K 0.91 (Al 1.58 Mg 0.22 Fe 0.17 ) 1.97 (Si 3.21 Al 0.79 ) 4 O 10 ](OH) 2 ,

K0.68-0.75(Al0.96-1.68Fe0.11-0.92Mg0.16Ti0.01-0.03)1.98-2.05(Si2.71-3.75Al0.25-1.29)4 O10(OH)2, K0.83-0.92(Al1.23-1.60Fe0.13-0.49Mg0.20-0.22Ti0.03-0.04Mn0.01)1.96-2.00 (Si3.26-3.30Al0.70-0.74)4O10(OH)2, и каолинит с высоким содержанием железа

(Al 1.78 Fe 0.21 K 0.04 ) 2.03 Si 1.97 O 5 (OH) 4 (рис. 2а, 2б). Иллит по форме выделения очень похож на мусковит из коры выветривания, но отличается от последнего большей железистостью и присутствием из тяжелых металлов только примеси Mn. Каолинит из почв отличается от каолинита из коры выветривания также повышенной железистостью (Казбулатова, Мичурин, 2024), но сравниваемые каолиниты сходны изредка встречающейся в них примесью As до 0.15 мас. %.

Встречаются Mn- и Fe-содержащие сферолитовые новообразования (рис. 2б, 2в) со средним весовым соотношением Mn/Fe 5.22. Однако минералов гидроксидов или оксидов такого состава не известно.

Рис. 2. BSE-изображения почв месторождения Улюк-Бар: а - б -почвенные микроагрегаты; в – железо-марганцевые конкреции; г – гумусовое вещество, склеенное с минеральными частицами; д , е – другие органические вещества почв.

Fig. 2. BSE images of soils of the Ulyuk-Bar deposit: а - б - soil microaggregates; в - iron-manganese nodules; г - humus substance glued with mineral particles; д , е – other soils organic substances.

Исследователи (Manceau et al., 2002) отмечают, что даже если в почвах новообразования макроскопически представлены Fe и Mn, они могут быть разъединены в микромасштабе и состоять из гидроксидов железа и оксидов марганца. Незначительные размеры сферолитов не позволили нам диагностировать в них отдельные минеральные фазы. Однако стоит отметить отсутствие в них корреляции между содержанием Fe и Mn, что указывает на вхождение этих элементов в разные минералы. К тому же Mn в почвах не является сидерофилом, он формирует собственные оксиды (Водя-ницкий, 2005). Отсутствие таких новообразований в почвообразующих породах месторождения Улюк-Бар (Казбулатова, Мичурин, 2024) говорит о педогенном происхождении Fe-Mn-сферолитов. Присутствие гидрооксидов или оксидов марганца оказывает положительное влияние на процесс почвообразования, что обусловлено каталитическим действием Mn при гумусообразовании (Dixon et al., 2016).

В сферолитовых образованиях отмечается примесь Со (0.23– 0.32 мас. %), который, по-видимому, связан с гетитовой фазой, поскольку в гетите нами фиксировался Co в сходных количествах. Присутствие Ва (1.05–1.56 мас. %), вероятно, связано с марганцевым минералом. Отметим, что рядом авторов (Осовецкий, Моло-штанова, 2006; Астахова, 2019) в железо-марганцевых конкрециях отмечается присутствие бария в том или ином количестве.

В составе компонентов почв (табл. 1) (иллит, гетит, Fe-Mn-сферолиты) часто наблюдаются примеси Ca и Р, которые в виде микровключений могут образовывать собственные минеральные фазы, например, ортофосфаты кальция. В гетите фиксируется Р до 1.14 мас. %, Са до 0.32 мас. %.

Таблица 1. Минералогический состав почв и почвообразующих пород месторождения Улюк-Бар и содержание в них гумуса, мас. %

Table 1. Mineralogical composition of soils and soil-forming rocks of the Ulyuk-Bar deposit and their humus content, wt. %

|

Минерал |

Номер образца |

||||||||||||||||||

|

п1 |

п2 |

п3 |

м2847 |

м2848 |

м2849 |

м2850 |

м2851 |

м2852 |

м2853 |

м2854 |

|||||||||

|

Ilt |

38.40 |

33.42 |

43.76 |

38.66 |

34.68 |

36.87 |

39.55 |

37.42 |

46.70 |

50.26 |

35.24 |

||||||||

|

Ght |

6.11 |

3.70 |

3.24 |

4.98 |

3.78 |

5.87 |

4.42 |

5.95 |

2.53 |

7.00 |

4.08 |

||||||||

|

Kln |

8.41 |

5.84 |

6.04 |

6.01 |

10.95 |

7.97 |

7.80 |

7.07 |

8.44 |

9.50 |

5.84 |

||||||||

|

Qz |

43.46 |

34.15 |

36.41 |

45.48 |

51.52 |

49.75 |

41.74 |

45.98 |

39.93 |

31.98 |

49.25 |

||||||||

|

MnO(OH)? |

0.18 |

0.44 |

0.33 |

0.94 |

0.00 |

0.60 |

0.18 |

0.37 |

0.18 |

2.13 |

0.58 |

||||||||

|

Гумус |

4.06 |

22.36 |

9.71 |

3.47 |

0.21 |

0.03 |

6.12 |

5.99 |

0.26 |

0.40 |

3.63 |

||||||||

|

Σ |

100.62 |

99.91 |

99.49 |

99.54 |

101.14 |

101.09 |

99.81 |

102.78 |

98.04 |

101.27 |

98.62 |

||||||||

|

Средний состав почв и почвообразующих пород, мас. % |

|||||||||||||||||||

|

Минерал |

Ilt (Mu) |

Ght |

Kln |

Qz |

MnO(OH) (?) |

Гумус |

Ru |

Chl |

Ab |

Карбонаты (Cal, Dol, Ank) |

FAp |

Σ |

|||||||

|

M1, n=11 |

39.54 |

4.70 |

7.63 |

42.70 |

0.54 |

5.11 |

- |

- |

- |

- |

- |

100.22 |

|||||||

|

М2, n=10 |

2.59 |

2.87 |

1.37 |

83.87 |

- |

- |

0.36 |

0.97 |

2.55 |

3.11 |

0.17 |

99.37 |

|||||||

|

М3, n=15 |

61.29 |

3.20 |

7.16 |

27.62 |

- |

- |

0.74 |

- |

- |

- |

- |

100.01 |

|||||||

Примечание. Ilt – иллит, Mu – мусковит, Ght – гетит+гидрогетит, Kln – каолинит, Qz – кварц, Ru – рутил, Chl – хлорит, Ab – альбит, Bt – биотит, Cal – кальцит, Dol – доломит, Ank – анкерит, FAp – фторапатит, M 1 – средний состав по почвам, М 2 – средний состав по почвообразующим песчаникам, М 3 – средний состав по почвообразующим сланцам, n – количество анализов, прочерк – содержания минералов ниже предела обнаружения.

Note. Ilt – illite, Mu – muscovite, Ght – goethite+hydrogoethite, Kln – kaolinite, Qz – quartz, Ru – rutile, Chl – chlorite, Ab – albite, Bt – biotite, Cal – calcite, Dol – dolomite, Ank – ankerite, FAp – fluorapatite, M 1 – the average soil composition, M 2 – the average soil–forming sandstones composition, M 3 – the average soil–forming shales composition, n – number of analyses, dash – mineral content below the detection limit.

Адсорбция этих элементов гетитом активно изучается, так как влияет на их доступность и подвижность. Так, например, в работе (Jinling X. et al., 2019) изучали влияние присутствия Al в гетите на образование монодентатных и бидентатных фосфатных комплексов с гетитом. Исследователями (Rietra et al., 2001) показано, что в почвах РО 4 часто связывается гидроксидами металлов и на процесс адсорбции может влиять присутствие Са.

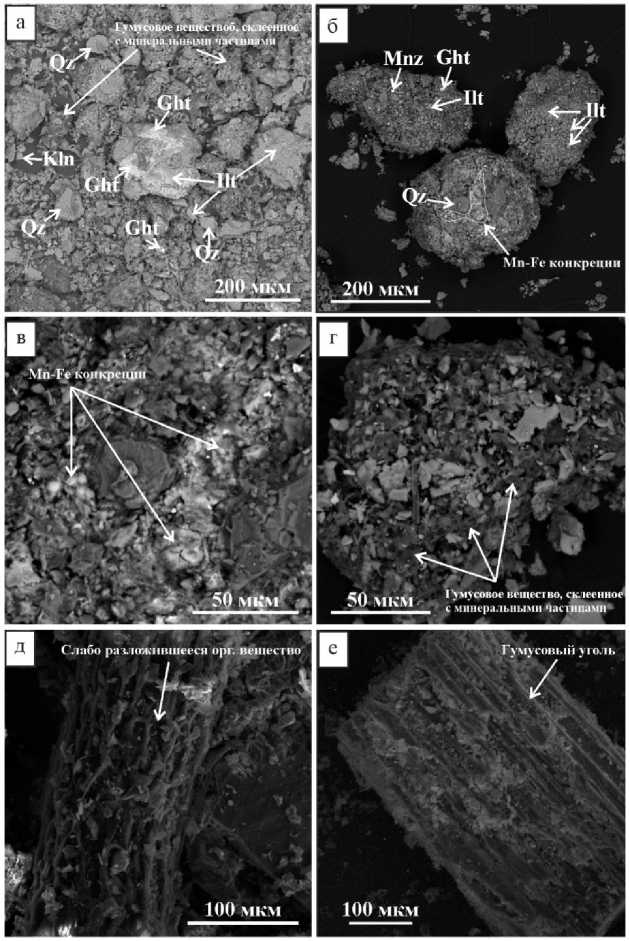

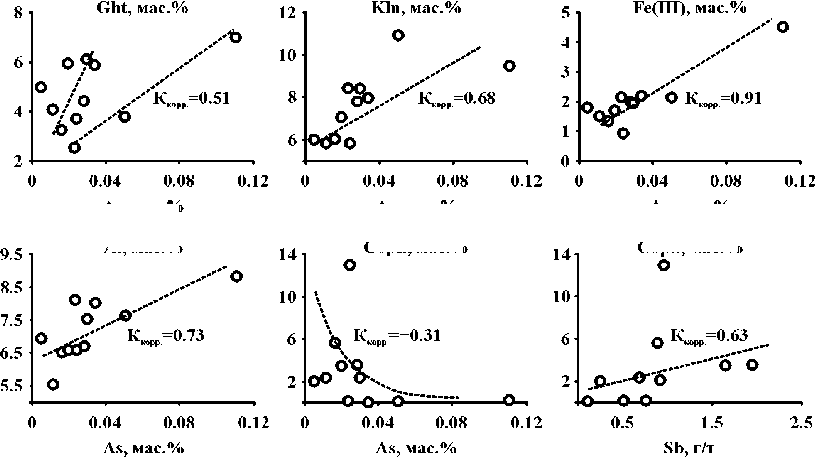

Поведение ТМ в почвах. В почвах концентрации As значимо коррелируют с содержанием гетита (Ккорр. = 0.51) и каолинита (Ккорр. = 0.68). Эти связи подтверждаются корреляциями As с Fe (III) (Ккорр. = 0.91) и As c Al (Ккорр .= 0.73) (см. рис. 3). В таком случае для оценки опасности As возможно использование так называемого “геохимического модуля” (Водяницкий, 2008), основанного на связи тяжелых металлов с определенными минералами-носителями. Сродство As к Fe(III)-содержащим минералам можно использовать для количественной оценки прочности закрепления элемента минералами-носителями. “Арсенатный модуль” представляет собой молярное отношение As к Fe. Считается (Водяниц-кий, 2008), что с увеличением значения модуля снижается прочность закрепления микроэлемента соответствующим минералом-носителем. Значения “арсенатного модуля” в почвах месторождения Улюк-Бар составляют 2–19 ммоль/моль (табл. 2). Такие значения являются сравнительно низкими и обычно достигаются при адсорбции элемента на поверхности минерала, в то время как большие отношения As/Fe отражают совместное осаждение этих элементов из растворов. As, связанный с минералами в качестве адсорбированных частиц, считается стабильным, однако сорбционное закрепление при определенных условиях не является гарантией их устойчивости к выщелачиванию (Paktunc et al., 2003). Участие конкурирующих анионов, восстановление непрочно адсорбированного As (V) до As (III) и растворение минерала-носителя может привести к высвобождению сорбированного As.

Таблица 2. Значения арсенатного геохимического модуля для почв месторождения Улюк-Бар (As/Fe(III), ммоль/моль)

Table 2. Values of the arsenate geochemical module for soils of the Ulyuk-Bar deposit (As/Fe(III), mmol/mol)

К примеру, в отвалах свинцово-цинкового рудника в бассейне р. Рона (Франция), где значения арсенатного модуля составляют 320–720 ммоль/моль, в фильтрующейся воде содержание As достигает 80–350 мкг/л (Morin et al., 2003). В поверхностных водах Авзянского золоторудного района As обнаружен в количествах от 5 до 19 мкг/л при ПДК 10 мкг/л (Казбулатова и др., 2022), что сопоставимо со значениями арсенатного модуля в почвах месторождения Улюк-Бар. Это характеризует не самое прочное закрепление As Fe-содержащими минералами-носителями. К примеру, редукционное растворение As-содержащего лепидокрокита γFeООН привело к более значительному высвобождению As в раствор при арсенатном модуле от 5 до 25 ммоль/моль (Pedersen et al., 2006).

Известно, что органические вещества способны по-разному влиять на адсорбцию ТМ некоторыми минералами. В некоторых случаях накопление органических остатков приводит к уменьшению содержания токсичных элементов. При других условиях органическое вещество само фиксирует их, связываясь в прочные соединения, или способствует связыванию другими минералами (Иовчева, Семенков, 2023). В обзорной статье (Wang, Mulligan, 2006) рассматривается влияние природного органического вещества на поведение и подвижность разных форм As в окружающей среде. Показано, что органическое вещество может усиливать выход As из почв и отложений в почвенный раствор, тем самым способствуя выщелачиванию его в грунтовые воды. Это является результатом конкуренции за доступные центры адсорбции на поверхности адсорбента, образования водных комплексов и/или изменения окислительно-восстановительного потенциала поверхностей центров и As. По нашим данным, As, в противоположность Sb, обратно коррелирует с органическим углеродом (К корр. = -0.31) (рис. 3). Вероятно, это связано с изменением состава почвы в результате ее гумификации и частичным высвобождением As (Shuqi et al., 2022).

Несмотря на высокие содержания Sb в поверхностных водах АЗР (5-38 мкг/л, при ПДК 5 мкг/л) (Казбулатова и др., 2022), в почвах месторождения Улюк-Бар сурьма содержится в околоклар-ковых концентрациях (0.11-1.95 г/т при кларке для почв 1 г/т). Это указывает на более высокую подвижность Sb по сравнению с As. По результатам энерго-дисперсионного микроанализа минералы-концентраторы Sb в почвах не выявлены. Сурьма в почвах обнаруживает высокую положительную корреляцию с ППП (потери после прокаливания) (К корр. = 0.76) и С орг (К корр. = 0.63) (см. рис. 3). Наибольший вклад в ППП в почвах дает органическое вещество, следовательно, вероятнее всего, именно с ним связана Sb. Кроме того, следует отметить, что Sb имеет слабую корреляцию с Fe (II) (К корр. = 0.44) и совсем не обнаруживает геохимической связи с Fe (III). Двухвалентное железо достаточно растворимо, а трехвалентное, наоборот, чрезвычайно мало ионорастворимо в обычных почвенных условиях (Козлова и др., 2014).

Рис. 3. Графики корреляции As c его минералами-носителями, Fe (III), Al и органическим углеродом; Sb с органическим углеродом.

Fig. 3. Graphs of correlation of As with its carrier minerals, Fe (III), Al and organic carbon; Sb with organic carbon .

As, мас.%

As, мас.%

As, мас.%

Al, мас.%

Сори, мас.%

Сорг., мас.%

Fe (II) способно оказывать влияние на сорбцию Sb гуминовыми кислотами (Karimian et al., 2019). Вкупе с перечисленными факторами это позволяет предполагать, что сурьма в почвах месторождения Улюк-Бар входит в состав органических веществ в виде какого-либо соединения с Fe (II).

Связь As с Fe (III), a Sb c Fe (II) и большее содержание Sb в поверхностных водах, чем As, в целом говорит о том, что в АЗР в системе почвы-поверхностные воды поведение этих металлоидов контролируется разными формами железа.

В почвенных частицах Ni, Cu, Pb, Cr, V и Zn-содержащих компонентов не обнаружено, однако значимая корреляция иллита с Cr (К корр. = 0.75) и V (К корр . = 0.86), гетита с Cu (К корр. = 0.6) и Pb (К корр. = 0.59), слабая связь гетита и оксидов/гидроксидов Mn с Ni (К корр. = 0.35 и 0.43 соответственно) позволяет предположить сродство ТМ с этими минеральными компонентами почв. Все эти связи говорят о природных источниках ТМ. Zn геохимических связей не обнаруживает ни с одним из минералов. Возможно, Zn образует собственные минералы или имеет техногенный характер.

Анализ данных по распределению элементов в почвах месторождения Улюк-Бар показывает превышение кларка для K (Кк = 1.28), Mn (1.20), Co (2.35), Zr (1.25), Zn (1.13), Cu (1.23), Ni (1.08), Pb (1.9) и As (63.87), для остальных элементов наблюдается занижение по кларку, либо близкие к нему значения (табл. 3).

Дефицит некоторых элементов в почвах, по сравнению с почвообразующими породами, говорит о высокой их подвижности и выносе в процессах почвообразования, избыток - о накоплении. Для почвообразующих пород месторождения Улюк-Бар установлены средние концентрации элементов, которые приведены в таблице 3. Для Mn, S, Co, Zr, Sr и Zn идет накопление по сравнению как со сланцами, так и с песчаниками, а для Cu - вынос. Для P, Si, Al, Mg, Fe и Ni особых изменений не наблюдается, и их содержание близко к среднему составу песчаников и сланцев, т. е. они инертны в процессе почвообразования. Содержание Na, Ca, K, V, Cr, Ba, Pb и As близко к составу песчаников, Ti – сланцев. В целом можно говорить, что основными почвообразующими породами являются песчаники, нежели сланцы.

Таблица 3. Химический состав почв, почвообразующих пород (песчаников и сланцев) на золоторудном месторождении Улюк-Бар, содержания подвижных форм элементов в почве (оксиды - в мас. %, микроэлементы -в мг/кг)

Table 3. Chemical composition of soils, soil-forming rocks (sandstones, shales and siltstones) at the Ulyuk-Bar gold deposit, content of mobile forms of elements in the soil (oxides - by wt. %, trace elements - in mg/kg

|

н я -Г ^ Я ч Ч л я © о £ ж Я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

эа с О О |

о тЧ я О |

in тЧ я О |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

тЧ я |

04 с |

СО с |

ОТ 0© eq S |

0© ТГ 0© N S |

04 ТГ 0© N S |

о in 0© N S |

тЧ in 0© N s |

04 in 0© 04 s |

СО in 0© 04 £ |

ТГ ш 0© 04 £ |

||||||||||||

|

9, z |

о |

04 о |

м in о |

co in о |

oo 04 о |

04 04 О |

OO О |

04 in о |

04 co о |

04 О |

40 О |

О |

in ОО о |

04 о |

ОО о о |

о 04 о |

40 о |

О |

04 ОО О |

со 04 |

||

|

£ |

со о |

о |

о |

40 О |

о о |

О о |

co 04 о |

40 о |

о о |

О |

о о |

О |

ОО о |

04 in о |

о о о |

in in |

04 о о |

о |

04 04 |

04 о |

||

|

9 сю |

о 40 40 |

о о «П |

о d 40 |

О 04 in 40 |

04 04 г? |

о in in uo |

о s |

о 40 о! |

04 |

со 04 40 |

04 °} 1П 40 |

о 40 о |

со о |

ОО 04 о |

04 о |

04 ОО 04 ОО |

04 со 40 |

о ОО о |

со о |

|||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

с и и |

о тЧ я и |

тЧ я и |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

тЧ R |

N И |

Й |

or 0© N S |

0© ■^ 0© 04 S |

04 ТГ 0© 04 £ |

о ш 0© 04 £ |

1-Н ю 0© 04 £ |

04 Ш 0© 04 £ |

СО ш 0© 04 |

ТГ ю 0© 04 £ |

||||||||||||

|

in |

co 2 |

M co — |

CO |

4 |

•П |

So |

04 |

in со in |

о 40 |

О |

Н СО |

со |

о |

со 04 о о |

о о |

ОО |

О о о 04 |

ОО 40 о |

||||

|

О ад s |

2 |

40 о |

co о |

о |

04 о |

ОО ОО о |

о |

04 о |

со |

04 О |

о |

о |

о о |

со о о |

ОО ОО 04 |

04 ОО о |

in |

о |

04 40 о |

|||

|

о l-1-н |

So о |

04 ^ |

40 40 О |

о |

о о |

о о |

со in о |

04 о |

о |

ОО 04 о |

ОО о |

о |

||||||||||

|

l-l-H |

г? d |

co co |

04 |

oo in 04 |

40 О СО |

со |

04 |

со 04 |

о со |

40 40 |

40 04 |

04 ОО 04 |

||||||||||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

§§ с и и |

О 1-Н я и |

ш 1-Н я и |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

1-H R |

N Й |

m Й |

or 00 N S |

00 ТГ 00 04 S |

Os ТГ 00 04 S |

о ш 00 04 s |

1-Н ш 00 04 £ |

04 Ш 00 04 £ |

СО ш 00 04 £ |

ТГ ш 00 04 £ |

||||||||||||

|

3 о fe |

CO |

04 40 04 |

d |

in CO |

CO |

04 04 CO |

со со |

со со |

40 04 СО |

40 |

СО о со |

04 со |

со in |

о |

о о о |

in о о |

н |

1П |

04 04 04 |

40 О |

||

|

о s |

2 о |

in о |

о |

oo о |

04 О о |

co о о |

чо со о |

oj о |

со о о |

ОО о о |

о 04 о |

со о |

о |

о 04 |

04 о о |

ОО со in |

* 04 о о |

04 04 04 |

in о о |

о о |

40 04 |

СО |

|

о aS и |

о |

oo о |

co о |

in 40 о |

co о |

о |

тр |

40 |

о к |

04 04 О |

ОО 40 о |

«п о |

04 |

о со о |

^ о |

ОО 40 СО |

04 40 О |

40 О О |

04 О |

in 04 |

||

|

о |

in о 04 |

04 oo |

о d |

QI 04 |

04 40 |

о- |

о- |

ОО |

04 |

со |

04 о 04 |

«п |

ОО 04 |

О О'-о |

04 со о |

1 |

40 40 |

О ОО |

04 04 |

-г О |

||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

с и и |

о тЧ II я и |

ш тЧ II я и |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

1-Н я |

rq С |

СО с |

ОТ 00 N S |

00 ТГ 00 N £ |

04 ■^ 00 04 £ |

О ш 00 04 |

Н Ш 00 04 £ |

rq ш 00 N S |

СО ш 00 N £ |

тг ш 00 04 £ |

||||||||||||

|

9 |

ОО in о |

о |

со о |

О оо о |

in in о |

ш 40 о |

>П о |

40 40 О |

О |

40 О |

СО О |

О |

О |

ш о |

о |

о |

ОО со о |

1П о |

ОО |

in о |

||

|

3 о GO |

04 in in |

04 ОО со |

ш |

in 40 |

о в |

о в |

40 СО ОО |

ш 04 |

о в |

СО ш |

04 04 |

04 in |

О in ОО |

о о |

ОО |

^ со |

о 40 |

со |

о о со |

о |

ОО °} |

|

|

> |

in |

со |

со чо |

ОО |

04 СО |

40 |

о 40 |

ОО |

40 in |

40 |

40 40 |

о о |

40 40 о |

о |

о |

о in |

о |

со |

ОО |

со in |

ш in о |

|

|

о U |

о я |

о в |

о в |

04 1П |

2 |

Г- |

о 40 |

Г- |

04 |

ОО |

in со ся |

ОО о о о |

in о о |

* in |

ш о о о |

со |

40 |

40 со |

||||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

C и U |

о тЧ II я и |

in тЧ я и |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

r4 R |

rq Й |

Й |

or 00 N S |

00 ТГ 00 N S |

04 ТГ 00 N S |

О in 00 N s |

^4 in 00 N s |

N Ю 00 N S |

CO in 00 N S |

ТГ m 00 N S |

||||||||||||

|

и |

s |

04 in |

oo |

OO |

So |

CO 40 |

oo |

04 in |

in |

04 oo |

40 40 |

04 40 |

S ^ 04 C |

in 04 CO 04 о s |

co о |

o |

* 40 |

in о о |

in in |

04 |

in 04 |

ОО in о |

|

N |

oo 40 04 |

04 04 |

04 oo 04 |

о co |

oo co |

co о co |

40 |

in |

40 О |

in co |

О о co |

in 04 |

о |

о |

04 О 04 |

04 04 |

40 ОО |

in 40 |

||||

|

cn |

in |

co in |

in |

> |

40 |

о 40 |

OO 04 |

04 co |

04 in |

co |

о о co |

о |

04 |

? 04 |

in |

in |

ОО 04 |

ОО 04 |

||||

|

Й N |

oo in |

co in |

in in |

40 40 |

So |

rS |

04 40 |

Tt- |

04 in |

о 40 |

So |

о in |

co |

So |

о 04 |

* co 04 |

о о |

СО со |

О' |

О со |

||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

с о о |

о тЧ II я О |

in i-H II я О |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

H R |

eq Й |

CO Й |

or Q© eq S |

Q© ^T Q© N s |

04 ТГ Q© N S |

О in Q© N S |

1-H in Q© 04 S |

04 Ю Q© 04 S |

CO in Q© 04 S |

тг m Q© 04 S |

||||||||||||

|

я и |

04 04 |

о 04 |

40 04 |

о co |

r- |

CO 04 |

04 |

О CO |

04 |

40 04 |

04 |

in 04 |

О 04 |

со 04 |

04 о |

г? о |

* со |

40 О О |

О со |

04 |

СО оо о |

о 40 о |

|

й |

40 |

4 |

CO |

co |

oo co |

CO |

40 in |

04 CO |

in co |

40 in |

4 |

О |

04 о |

in о |

о |

04 О |

со |

5 |

04 |

04 О |

||

|

ей да |

in 04 co |

co co |

40 CO |

co co |

oo co 04 |

in 04 |

CO in |

04 CO |

04 CO |

04 04 in |

40 CO |

40 CO |

О о in |

со о |

40 ОО 04 |

in |

in in 04 |

ОО 04 |

ч |

О О |

||

|

£ |

04 |

04 |

04 |

о 04 |

r- |

04 |

co 04 |

04 |

04 04 |

04 |

04 |

о |

ОО 40 |

ОО об |

* 40 |

ОО 04 о |

04 |

04 |

04 |

|||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

н я Я ч a s ° & я S |

Номер образца |

С 0 |

К |

К к |

С п |

P |

ПДК |

с и и |

о тЧ я О |

1-Н я О |

R 1 |

R 2 |

||||||||||

|

1-Н я |

04 С |

СО с |

ОТ X 04 S |

00 ТГ 00 04 £ |

04 ^Г 00 04 £ |

о ш 00 04 £ |

1-Н ш 00 04 £ |

04 ш 00 04 £ |

СО ш 00 04 £ |

^Г ю 00 04 £ |

||||||||||||

|

04 40 о |

40 ^ О |

04 оо о |

in 04 о |

о |

о |

in ^ |

in 40 |

in о |

г? о |

04 о |

о оо о |

о оо о |

о |

in 04 |

in |

ОО о |

о § я |

о § я |

||||

|

(Л |

чо 04 04 |

04 |

ОО |

со о МО |

о со |

ОО 04 |

in 04 |

со 04 |

о |

со |

04 со |

in |

оо со 40 |

о |

о |

04 |

in 04 in |

04 in |

04 40 о |

со 40 |

||

|

к |

со |

40 О СО 04 |

04 ^ 04 |

04 |

40 04 |

ОО 04 |

ОО о |

со 40 со |

in |

ОО 40 04 |

40 ОО |

in 04 |

ОО СО |

|||||||||

|

сЗ s § |

о о о |

04 ^ О О |

со о о о |

? 04 04 |

? 04 04 |

04 ОО 04 04 |

40 ОО 04 04 |

о о |

in °} 04 04 |

04 04 04 |

04 о о о |

со о о о |

ОО °} ОО 04 |

О о о |

||||||||

Примечание. С 0 – среднее содержание элемента по почвам, С 1 – песчаникам, С 2 – сланцам. К – кларк для почв континентов (Виноградов, 1957). Кк – кларк концентрации (отношение содержания химического элемента (С 0 ) к его кларку (К)). С п – среднее содержание подвижных форм элемента в почвах. P – степень подвижности (отношение количества подвижных форм элемента (С п ) к валовому содержанию (С 0 ), выраженная в %). ПДК – предельно-допустимая концентрация элемента согласно ГН 2.1.7.2041–06 ( * – ПДК для подвижных форм элемента, остальные – для валового содержания). C о /ПДК – кратность превышения ПДК для валового содержания элемента, C п /ПДК – подвижных форм. R – коэффициент радиальной дифференциации по песчаникам (R 1 ) и сланцам (R 2 ). нпо – ниже предела обнаружения. Прочерк – нет данных. ППП – потери после прокаливания. n – количество измерений.

Note. C 0 – the average content of the element in soils, C 1 – sandstones, C 2 – shales. K – clarks for soils of continents (Vinogradov, 1957). K k – the clark of concentration (the ratio of the content of a chemical element (C 0 ) to its clark (K)). С m – the average content of mobile forms of the element in soils. P – degree of mobility (the ratio of the number of mobile forms of the element (S m ) to the gross content (C 0 ), expressed in %). MAC – the maximum allowable concentration of the element according to GN 2.1.7.2041-06 ( * – MAC for mobile forms of the element, the other – for gross content). C o /MAC – the multiplicity of exceeding MAC for the gross content of the element, S m /MAC – mobile forms. R – the coefficient of radial differentiation for sandstones (R 1 ) and shales (R 2 ). bdl – below the detection limit. Dash – no data available. LAC – the loss after calcination, n – the number of measurements.

По результатам эксперимента по выщелачиванию элементов из почв ацетатно-аммонийным буферным раствором степень подвижности их уменьшается в ряду: Sb (46.25) – Ca (36.84) – S (31.48) – Sr (27.91) – Mn (15.38) – Pb (8.84) – Ba (5.41) – Mg (2.88) – Zn (2.70) – Ni (1.70) – P (1.55) – Cu (0.76) – Cr (0.45) – Si (0.42) – K (0.39) – Na (0.20) – Al (0.07) – Fe (0.05) – Co (0.05); Ti, V, Zr, As – неподвижны.

Подвижные формы Mn в 2.22 раза, а валовые содержания S в 3.71 раза и As в 159.5 раза превышают ПДК для подвижных форм элемента в почвах или для его валового содержания в них соответственно. По остальным элементам превышения не наблюдается.

В почвенных вытяжках концентрации Ca и Si являются превалирующими: Ca за счет хорошей подвижности (36.8 отн. %) а Si - высокого содержания в самой почве, несмотря на низкую подвижность (0.42 отн. %). Эти и другие петрогенные элементы определяют кислотно-щелочную среду почвенных растворов. Как известно, моно- и поликремниевые кислоты и кремнийорганиче-ские соединения обладают высокой химической активностью и создают кислую среду в почвах (Матыченков и др., 2016). pH почвенной вытяжки на месторождении составляет от сильно- (3.13 ед.) до слабокислой (5.84 ед.) (табл. 4). Именно pH и окислительно-восстановительный потенциал среды обусловливают образование в почвах и подпочвах определенных ассоциаций минералов. При этом считается (Shaaban, 2024), что кислая среда является неблагоприятным условием для плодородия почв, так как теряется ее структурность и из нее легко вымываются элементы. При таких условиях Ca легко выщелачивается. Такое же поведение следует ожидать для элементов с высокой подвижностью – Sb, Sr, Mn и S.

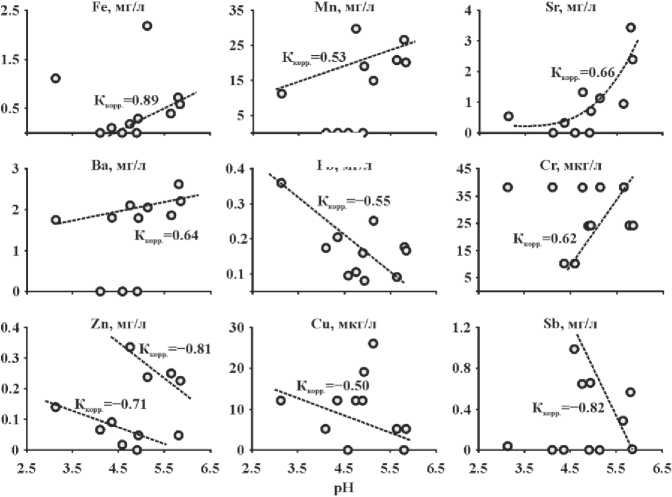

Концентрации таких ТМ как Fe, Mn, Sr, Ba и Cr в почвенных ацетатно-аммонийных вытяжках увеличиваются с ростом щелочности солевой вытяжки, а Zn, Cu, Pb и Sb - кислотности (рис. 4). Для остальных ТМ не наблюдается связи с pH. Для предотвращения подвижности ТМ до экологически устойчивого уровня эффективная программа мелиорации должна включать комплекс методов по подбору оптимальных соотношений химических веществ, добавляемых в почву.

Таблица 4. pH и ОВП (Eh) почвенной солевой вытяжки

Table 4. pH and ORP (Eh) of soil salt extract

|

д -= © н й * |

Номер образца |

||||||||||

|

1-Н и |

04 к |

СО с |

00 04 £ |

00 ■^ 00 04 |

04 ТГ 00 04 £ |

о ш 00 04 £ |

1-Н ш 00 04 £ |

04 ш 00 04 |

СО ш 00 04 £ |

ОТ ш 00 04 £ |

|

|

pH |

со °} |

UO |

со со |

со UO |

о |

ОО UO |

ОО UO |

ОО UO |

’t |

UO со |

UO |

|

Eh |

чо со 04 |

04 |

ОО 40 |

со 40 со |

40 UO со |

04 со |

о in со |

04 со |

04 04 СО |

о |

о ОО со |

Pb, мг/л почвенных

-000-0

Рис. 4. Корреляция концентрации тяжелых металлов в ацетатно-аммонийных вытяжках с pH солевой вытяжки.

Fig. 4. Correlation of the concentration of heavy metals in ammonium extracts with the pH of the salt extract.

soil acetate-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состав почв. Минералообразование в почвах. В почвах золоторудного месторождения Улюк-Бар наблюдаются выраженные породные признаки. Почвенные частицы имеют пластинчатые формы, часто образуют сферические микроагрегаты, что говорит о достаточно продолжительном почвообразовательном процессе. Пластинчатая форма частиц приводит к уплотнению почвенной массы и, как следствие, к ее переувлажнению, что создает предпосылки для глеевого процесса. Под микроскопом наблюдаются как гумусовые вещества в виде аморфной массы, склеенной с минеральными компонентами почвы, так и слабо разложившиеся органические остатки. Содержание гумусового вещества в среднем составляет 5.11 мас. %, которое определяет почвы как среднегумусные.

Минеральные компоненты почв представлены кварцем, иллитом, каолинитом, гетитом и железо-марганцевыми конкрециями. Присутствие железо-марганцевых конкреций в почвах говорит о контрастных окислительно-востановительных условиях. В этих новообразованиях присутствуют примеси Ba при невысокой его подвижности.

Минералами-концентраторами As, представляющего самую большую потенциальную опасность на месторождении Улюк-Бар и превышающего по содержанию ПДК в 159.5 раза, чаще всего является гетит и редко каолинит. Гетит достаточно химически устойчивый минерал благодаря присутствию примесей Al и Mn. В результате As в почвах является неподвижным. Тем не менее, в поверхностных водах Авзянского золоторудного района, по ранее проведенным исследованиям (Казбулатова и др., 2022), As обнаружен в количествах от 5 до 19 мкг/л при ПДК 10 мкг/л, что сопоставимо со значениями арсенатного модуля (2–19 ммоль/моль) в почвах месторождения Улюк-Бар.

Поведение ТМ в почвах. Химический состав почв близок к составу почвообразующих песчаников. В целом в процессе почвообразования по большинству элементов идет накопление, либо незначительный вынос. Содержания As (Кк = 63.87), Co (2.35), Pb (1.9), K (1.28), Zr (1.25), Cu (1.23), Mn (1.20), Zn (1.13), Ni (1.08)

превышают кларк для почв континентов. Высокая подвижность наблюдается для Sb (46.25), Ca (36.84), S (31.48), Sr (27.91) и Mn (15.38). При этом подвижные формы Mn в 2.22 раза, и валовые содержания S в 3.71 раза превышают ПДК для подвижных форм элемента в почвах или для его валового содержания в них соответственно.

Несмотря на сравнительно высокие содержания Sb в поверхностных водах этого района (5-38 мкг/л, при ПДК 5 мкг/л), в почвах месторождения Улюк-Бар сурьма содержится в околоклар-ковых концентрациях (0.11-1.95 г/т при кларке для почв 1 г/т). Это указывает на более высокую подвижность Sb, по сравнению с As, что подтверждается результатами эксперимента по выщелачиванию элементов из почв ацетатно-аммонийным буферным раствором. Высокая положительная корреляция с ППП и органическим углеродом позволяет предположить сродство Sb с гумусовыми веществами.

Не наблюдается явно выраженного негативного влияния техногенного процесса на накопление тяжелых металлов в почвах, что связано с использованием лишь мокрого гравитационного обогащения золота при разработках месторождения Улюк-Бар.

Почвы имеют кислую и слабокислую реакцию. Концентрации таких ТМ как Fe, Mn, Sr, Ba и Cr в почвенных ацетатно-аммонийных вытяжках увеличиваются с ростом щелочности солевой вытяжки, а Zn, Cu, Pb и Sb - кислотности. Для предотвращения подвижности тяжелых металлов до экологически устойчивого уровня эффективная программа мелиорации должна включать комплекс методов по подбору оптимальных соотношений химических веществ, добавляемых в почву.

В целом невысокие уровни накопления и/или выноса тяжелых металлов в почвах исследуемой территории связаны с высокой устойчивостью почвообразующих пород из коры выветривания месторождения Улюк-Бар. И лишь гумификация почвы приводит к изменению ее химического состава.