Тяжелые нефти Тимано-Печорской провинции

Автор: Анищенко Л.А., Валяева О.В., Процько О.С., Разманова О.Ф.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (237), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности состава тяжелых нефтей. Показаны закономерности распространения их в разрезе и по площади бассейна. Выделены типы тяжелых нефтей по содержанию твердых парафинов и закономерности их расположения по площади.

Тяжелые нефти, твердые парафины, групповой состав, типизация нефтей

Короткий адрес: https://sciup.org/149128633

IDR: 149128633

Текст научной статьи Тяжелые нефти Тимано-Печорской провинции

В настоящее время в связи с растущим потреблением нефти и нефтепродуктов, постепенным истощением ранее разведанных нефтяных месторождений в России, а также в других нефтедобывающих странах мира увеличивается добыча тяжелых, высоковязких нефтей. По оценкам специалистов, на 2005 г. мировой суммарный объем запасов таких нефтей оценивался в 810 млрд т, что почти в пять раз превышало объем остаточных извлекаемых запасов нефтей малой и средней вязкости, составлявший лишь 162.3 млрд т. Высокий ресурсный потенциал данного вида углеводородного сырья обусловливает тот факт, что его разработке нефтяные компании уделяют все большее внимание [5].

Российские запасы тяжелой, высоковязкой нефти и природных битумов оцениваются в 6—7 млрд т.

В Печорском седиментационном бассейне на долю тяжелых нефтей приходится порядка 40 % от общего баланса запасов нефтяных углеводородов (УВ) [2]. На территории Тимано-Печорской провинции (ТПП) тяжелые нефти составляют примерно треть извлекаемых запасов нефти [4]. Добыча тяжелой нефти на ТПП несо измерима с ее долей в запасах и в настоящее время составляет менее 15 % суммарной добычи нефти в регионе. Всего на территории ТПП расположено более 40 месторождений тяжелых нефтей, основные запасы сосредоточены в Тиманской, Хорейверской и Варандей-Адзьвинской нефтегазоносных областях. При этом основная часть запасов (более 95 %) связана с десятью крупнейшими месторождениями (Ярегское, Торавейское,

|

Тектонические структуры |

Возраст нефтенасыщенных отложений |

Глубина залегания, м |

|

Варандей-Адзьвинская структурная зона, Вал Сорокина |

Т2; Ti; Р2; Pik; Рщг; Pia+s; Cit+D3fm (единично) |

850—1650; 2750 |

|

Сарембой- Леккейягинский вал |

Di; D3f2 |

3500—3606; 2650—2844 |

|

Хорейверская впадина |

Р2; Pi; D3fm; D3f; S; O3 |

400—3700 |

|

Печоро-Кожвинский авлакоген |

P2; Pi; D3fm |

300—1180; 4500 |

|

Тиманская гряда, Ухта -Ижемский вал |

D2; D3f |

50—950 |

|

Ижма-Печ орская синеклиза |

P2; Pik; Pjar; Ci; C2, D3f |

700—1700 |

|

Предуральский прогиб |

P2; Pi-Ci; Civ; D2 (единично) |

400—1650 (единично 4000) |

Усинское, Западно-Хоседаюское и другие). В Республике Коми большое внимание уделяется состоянию разработки залежей высоковязкой нефти, запасы которой составляют существенную часть в общем балансе запасов разрабатываемых месторождений [8].

Изучением тяжелых, высоко-вязких нефтей в ТПП в различное время и с разных позиций занимались

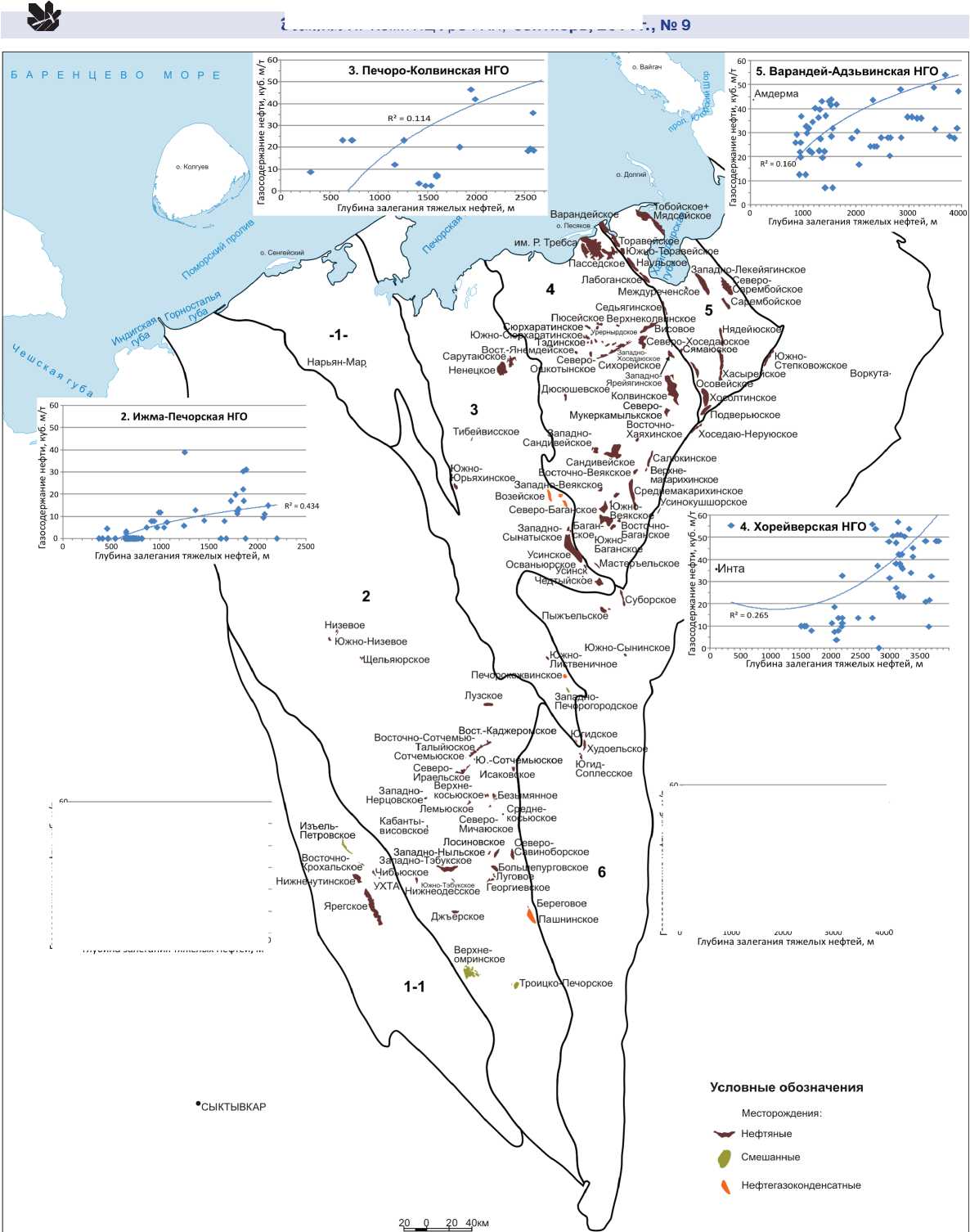

Рис. 1. Карта распространения тяжелых нефтей Тимано-Печорской провинции. Составлена: Л. А. Анищенко, О. Ф. Размановой

Г. И. Андреев, Л. А. Анищенко,

А. В. Борисов, Д. А. Бушнев,

А. К. Головко, И. С. Гольдберг,

С. А. Данилевский, А. Н. Желудев,

Н. Г. Жузе, Г. П. Курбский,

-

3. М. Кузьбожева, Т. А. Кирюхина,

Н. Н. Косенкова, 3. П. Склярова,

А. В. Ступакова, В. С. Соболев,

Ю. М. Трифачев, Э. Н. Овчинников, А. К. Цейхмейстрюк и другие.

Результаты и их обсуждение

Залежи тяжелых нефтей распространены в различных структурно-тектонических зонах ТПП

(рис. 1, табл.). Наблюдается отличие различных структурно-тектонических зон (рис.1) по стратиграфическому и гипсометрическому распределению тяжелых нефтей. Они встречаются на глубинах от 100 м (Ярегское месторождение) до 4000 м (Табровояхинское месторождение)

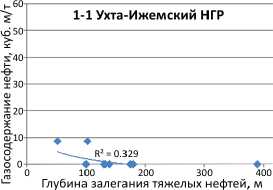

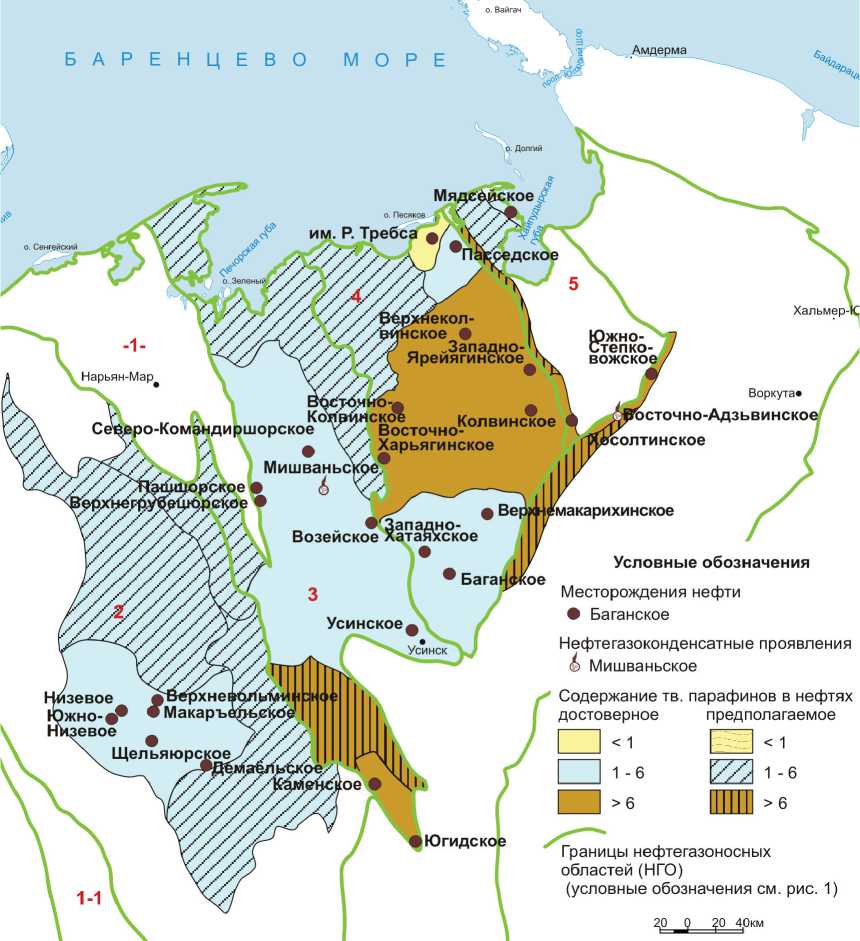

Рис. 2. Содержание твердых парафинов в нефтях доманикового комплекса северной части ТПП. Составлена Л. А. Анищенко, О. Ф. Размановой

и в широком стратиграфическом диапазоне — от ордовикских (Средне-Макарихинское месторождение) до верхнетриасовых (вал Сорокина) отложений.

В Хорейверской впадине и Ижма-Печорской синеклизе залежи тяжелых нефтей встречены в палеозойских отложениях: от ордовикских и верхнедевонских до верхнепермских включительно. Подавляющее большинство залежей, приуроченных к верхним стратиграфическим горизонтам (С-Т), расположены в основном в сложных тектонических зонах на территориях вала Сорокина, Печоро-Колвинского авлакогена и Предуральского прогиба (рис. 1). Наименьшие глубины залегания тяжелых нефтей выявлены в пределах Ухта-Печорского вала Тиманской гряды и Ижма-Печорской синеклизы. Основная часть глубокозалега-ющих тяжелых нефтей локализована в пределах Хорейверской впадины [1]. Для рассмотренных залежей было определено содержание сорбированных газов в нефти и выявлена зависимость их содержания от глу бины залегания. Зависимость увеличения газосодержания от глубины отчетливо прослеживается в северном и северо-восточном направлениях. Повышенные содержания газов в тяжелых нефтях, залегающих в глубоких горизонтах, вероятно, могут быть связаны со вторичным поступлением УВ в разрушенные залежи на последующих этапах погружения толщ. Южные районы Ижма-Печорской впадины и Ухта-Ижемского вала характеризуются пониженным газосодержанием, высокой концентрацией тяжелых УВ и азота (рис. 1).

Исследование фазового состава нефтей позволило выделить два типа залежей: однофазные — нефтяные и двухфазные, формирующие нефтяные оторочки газовых метановых залежей, которые сосредоточены в пределах Тиманской гряды и Печоро-Кожвинского мегавала. Состав нефтей различен: концентрации серы, твердых парафинов, легких фракций, смол и асфальтенов изменяются в широких пределах.

По содержанию твердых парафи нов тяжелые нефти подразделяются на четыре группы: низкопарафинистые, парафинистые, среднепарафинистые и высокопарафинистые. С увеличением парафинистости уменьшается содержание смол, асфальтенов и увеличивается содержание бензиновых фракций в нефтях. Низкопарафинистые нефти характеризуются плотностью 0.946— 0.994 г/см3, содержат менее 0.5 % твердых парафинов, — 5 — 28 % смол, 0.26—11 % асфальтенов, 1.1— 3.5 % серы. Они имеют в основном ароматико-нафтеновый состав (фракция 200—300 °С). По классификации А. А. Петрова [6], низкопарафинистые, высокосмолистые нефти относятся к химическому типу «Б». В парафинистых и особенно в среднепарафинистых нефтях появляются химические типы «А», в которых алканы преобладают над цикланами или находятся в равных соотношениях. Плотность парафинистых нефтей изменяется от 0.904 до 0.973 г/см3, содержание твердых парафинов достигает 2.5 %, смол 5—17 %, асфальтенов 1.8—16 % и серы 0.5—2.8 %. Для среднепарафинистых нефтей с плотностью 0.906— 0.981 г /см3 содержание твердых парафинов — 5 %, смол и асфальтенов 6—15 % и 5—12 % соответственно, серы 2.3—2.7 %.

Специфической особенностью ТПП является широкое распространение залежей, содержащих большое количество твердых парафинов [7]. Утяжеленные и тяжелые нефти— высокопарафинистые (тв. парафинов больше 10 %), выявлены на больших глубинах, в зонах развития стадий катагенеза в пределах МК3—МК4. В этих нефтях практически не содержатся асфальтены, концентрация серы достигает лишь 0.2 %, а смол 2 %. Эти нефти практически представляют собой остаточный дифференциат высокопарафинистых нефтей и тяжелых газоконденсатов.

Наиболее детально были исследованы изменения содержаний твердых парафинов в тяжелых нефтях доманикового горизонта. В результате были установлены территориальные закономерности изменения содержания твердых парафинов (рис. 2). На большей части рассматриваемой территории (Ижма-Печорская, Печоро-Кожвинская, Хорейверская НГО) содержание твердых парафинов (определенное и предполагае- 13

мое) находится в пределах от 1 до 6 % (парафинистые и среднепарафинистые нефти). Высокопарафинистые нефти территориально приурочены к Печоро-Кожвинскому мега-валу, центральной и северо-восточной частям Хорейверской впадины и зонам ее сочленения с Варандей-Адзьвинской структурой и Предуральским прогибом. Накопление твердых парафинов в нефтях связано с более поздним поступлением в залежи флюидов жестких стадий катагенеза. Нефти с низким (< 1 %) содержанием твердых парафинов встречены на Садаягинской ступени (месторождение им. Р. Требса).

Рассмотрев состав различных типов тяжелых нефтей Тимано -Печорского бассейна можно предположить два механизма их формирования [1]. Механизм гипергенного разрушения углеводородных залежей в приподнятых областях с активным водообменом и нарушенной изолирующей покрышкой, при- водящий к образованию палеоги-пергенных нефтей с высоким содержанием серы, как, например, на вале Сорокина [3]. Зоны проявления имеют четкую территориальную приуроченность к областям региональных размывов отложений и связаны с завершающими этапами мегациклов седиментогенеза. Второй механизм образования тяжелых нефтей связан с разрушением углеводородных систем (нефтеконденса-тов, тяжелых конденсатов) конечных этапов нефтеобразования, во время кото-рых формируются преимущественно остаточные нефтяные или нефтеконденсатные системы.

Список литературы Тяжелые нефти Тимано-Печорской провинции

- Анищенко Л. А. Тяжелые нефти Тимано-Печорского бассейна. Особенности их состава и распространения // Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. Природные битумы и тяжелые нефти: СПб.: Недра, 2006. С. 40-48.

- Анищенко Л. А., Аминов Л. З., Дедеев В. А. и др. Геология природных углеводородов Европейского Севера России. Сыктывкар, 1994. 179 с.

- Бушнев Д. А. Генетические особенности нефтей Варандей-Адзьвинской зоны Печорского бассейна. Сыктывкар, 1998. 24 с.

- Макаревич В. Н., Искрицкая Н. И., Богословский С. А. Ресурсный потенциал тяжелых нефтей Российской Федерации: перспективы освоения // Нефтегазовая геология. Теория и практика: Электрон. науч. журн. 2010. № 5. http://www.ngtp.ru/rub/6/29_2010.pdf

- Максутов Р., Орлов Г., Осипов А. Освоение запасов высоковязких нефтей в России // Технология ТЭК. 2005. № 6. С. 36-40.

- Петров Ал. А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 212 с.

- Склярова З. П. Геохимия трудноизвлекаемых углеводородных флюидов Тимано-Печорской провинции. Ухта, 2007. 68 с.

- Фридман А. В., Тимонина Н. Н. Перспективы развития нефтедобычи в Республике Коми // Известия Коми НЦ УрО РАН. Выпуск 3(7). Сыктывкар, 2011. С. 64-69.