Токсичность хрома трехвалентного для Daphnia magna Straus

Автор: Рыжков Леонид Павлович, Артемьева Наталья Владимировна, Канская Марина Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Металлы, трехвалентный хром, концентрация, токсичность, плодовитость, функциональная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14749961

IDR: 14749961

Текст статьи Токсичность хрома трехвалентного для Daphnia magna Straus

Металлы являются одним из главных факторов современного производства. Извлечение металлов из земных недр и использование во всех сферах деятельности сопровождается их искусственным рассеиванием в биосфере.

Особенностью данных веществ как загрязнителей является устойчивость в водной среде. Они не подвергаются химической деградации, а перераспределяются между абиотическими и биотическим компонентами, увеличивая свою концентрацию при переходе по трофическим цепям [7]. Поэтому проблема изучения устойчивости гидробионтов к действию возрастающих концентраций тяжелых металлов в условиях прогрессирующего антропогенного воздействия на гидросферу сохраняет свою актуальность.

Соединения многих металлов являются неотъемлемой частью растительных и животных организмов, регулируя биохимические процессы и физиологические функции [2], [9]. Однако при избыточном поступлении металлы проявляют токсичность, выступая в качестве ингибиторов энзиматических реакций. То есть, с одной стороны, тяжелые металлы и их соединения могут выступать как биогенные, а с другой - как токсичные загрязняющие вещества.

Основными источниками поступления хрома в окружающую среду являются горнодобывающие комплексы и предприятия энергетики. При сжигании топлива, эксплуатации месторождений полиметаллических руд происходит техногенное рассеивание металла с атмосферным переносом, поверхностным гидрохимическим стоком, в результате чего хром загрязняет верхние гумусовые горизонты почвы, накапливается в донных отложениях бессточных водоемов.

Большая часть Карелии относится к биогеохимической провинции с пониженным содержанием хрома, однако его количество в различных породах колеблется в очень широких пределах -от 30 до 2850 мг/кг, в почвах - от 30-40 до 150200 мг/кг [10], [13].

В настоящее время концентрации хрома в среде не вызывают опасений. Однако постепенно происходит увеличение его поступления в биосферу и добавление к естественному фону. Только за 1 год в сбросах петрозаводской ТЭЦ масса хрома возросла в 2 раза (с 1,6 кг в 2005 году до 3,5 кг в 2006 году) [4]. Отмечается увеличение содержания хрома в донных отложениях Онежского и Ладожского озер, в карьерных водах Костомукшского ГОКа [11]. Согласно литературным данным, эмиссия хрома из естественных источников превышает антропогенную [14], поэтому потенциально опасным очагом накопления хрома может стать территория месторождения и разработки хромитов в Пудожском районе [10]. Извлеченный из недр, хром будет постепенно распространяться из импактной зоны и, включаясь в природные циклы, нарушать естественные процессы в экосистемах. Таким образом, возникла необходимость в проведении исследований по оценке токсичности хрома на примере экспериментального отравления планктонного ветвистоусого рачка Daphnia magna Straus, обладающего высокой чувствительностью к воздействию тяжелых металлов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты по изучению токсичности хрома проводили в соответствии с общепринятой методикой воднотоксикологических иссле- дований [6], [12]. Токсичность трехвалентного хрома в виде кристаллогидрата СгС13*6Н2О исследовали при острой (96 часов) и хронической экспозиции (60 суток) на серии генераций лабораторной культуры Daphnia magna Straus (исходное - третье поколение). Продолжительность опытов с каждой генерацией - 25 суток. Плотность посадки рачков в острых опытах - 10 экз. на 100 мл, в хронических - 7 экз. на 300 мл среды при трехкратной повторности. Кормом для дафний служили одноклеточные зеленые водоросли р. Scenedesmus, выращенные по стандартной методике. Опыты проводились в лабораторных условиях при температуре 18-22 оС. В качестве контрольной и разбавляющей использовали дехлорированную водопроводную воду. Рабочие растворы (концентрации) готовили путем добавления к воде в возрастающих количествах концентрированного «маточного» раствора вещества. Замену опытных сред на свежеприготовленные проводили с учетом стабильности вещества, но не реже 2 раз в неделю.

При оценке токсичности препарата для дафний учитывали выживаемость, параметры воспроизводства, линейный рост, физиологическое состояние ракообразных по системе Л. А. Лесникова [5]. Кроме того, использовали метод функциональной нагрузки [3], для чего опытных и интактных самок 1, 2 и 3-й генераций в конце хронической экспозиции помещали в кислую среду (рН = 4,5) и регистрировали сроки элиминации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Влияние хлорида трехвалентного хрома на дафний изучали в диапазоне концентраций 0,01100 мг/л. При 25 мг/л и более токсикант был остро токсичен для ракообразных, расчетная медианная летальная концентрация LC50 составила ~19 мг/л. Зависимость времени реагирования подопытных от концентрации хлорида хрома с высоким уровнем значимости (р < 0,01) описывалась уравнением регрессии у = (-2,0) + 4,9/х.

При хроническом воздействии толерантность рачков к хлориду хрома на протяжении 4 последовательных генераций постепенно снижалась. Самки исходного поколения (Fo) были относительно устойчивы к присутствию вещества в среде в количествах 0,01-0,32 мг/л; при более высоких концентрациях к концу экспозиции выживаемость рачков заметно снижалась и при максимальной исследованной концентрации 10,24 мг/л составила 24 % (в контроле - 91 %). Рачки первого поколения (F1), как и исходного (F ), сохраняли высокую устойчивость к реагенту в градиенте концентраций 0,01-0,32 мг/л, однако при увеличении концентрации от 0,64 до 10,24 мг/л они полностью элиминировали в период между 7-ми и 20-ми сутками опыта. Дафнии второго поколения (F2) полностью выживали при концентрации 0,16 мг/л и менее, а в третьем поколении (F3) их жизнеспособность соответствовала контрольному уровню только при 0,010,08 мг/л токсиканта в среде.

Репродукция является наиболее зависимой от неблагоприятных воздействий функцией организма. У дафниид полость выводковой сумки открыта, эмбрионы не защищены от влияния среды, что является причиной возникновения различных нарушений в развитии яиц и зародышей.

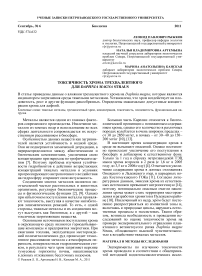

Повреждающее воздействие хлорида хрома на размножение дафний отмечалось нами на протяжении всего эксперимента. В максимальной исследованной концентрации 10,24 мг/л в исходном поколении наступление половозрелос-ти у самок и вымет первой молоди задерживались по сравнению с контролем на 4 и 6 суток соответственно. Рождение мертвой молоди и абортирование яиц в возрастающих количествах регистрировали во всех 4 генерациях при превышении в среде концентрации 0,16 мг/л. Результатом описанных нарушений репродукции явилось прогрессирующее в поколениях (Fo ^ F 3 ) снижение реальной плодовитости. Устойчивое статистически достоверное (р = 0,05, Т к ит = 2,78) уменьшение среднесуточной плодовитости в исходном поколении отмечали при 1,28 мг/л хлорида хрома, в 1-м поколении - при 0,64 мг/л, во 2-м - при 0,32 мг/л, в 3-м - при 0,16 мг/л (рис. 1). В целом угнетающее воздействие хрома на фактическую плодовитость дафний было велико, достоверно и варьировало в генерациях от 92 до 94 % (п).

Рис. 1. Влияние различных концентраций хлорида хрома СгС13*6Н2О на выживаемость (гистограммы) и плодовитость (графики) дафний четырех генераций F 0 ^F 3

Отрицательное влияние токсиканта на метаболизм планктеров отчетливо проявилось в концентрациях 0,16 мг/л и более. У подопытных снижалась активность питания, нарушался процесс переваривания пищи, окраска содержимого кишечника приобретала неестественный охристый цвет. В результате в этих средах у дафний исходного^третьего поколений сокращалось количество депонированного жира, а у самок 2-го и 3-го поколений при 0,32 мг/л и более жир практически отсутствовал.

При воздействии на организм неблагоприятных факторов в первую очередь нарушается пластический обмен, что приводит к морфологическим изменениям в виде уменьшения размеров [14]. Устойчивая тенденция к сокращению линейных размеров дафний прослеживалась нами в широком диапазоне концентраций СгС13 (см. таблицу). Причем если в исходном поколении значимое уменьшение длины тела рачков регистрировали при минимальном содержании хлорида хрома 1,28 мг/л, то в третьем поколении эта концентрация была в 8 раз меньше и составляла 0,16 мг/л. Корреляционная связь между концентрацией токсиканта и длиной рачков возрастала в поколениях: коэффициенты корреляции (г) составляли соответственно -0,74 в исходном, -0,93 - в 1-м, -0,99 - во 2-м и 3-м поколениях.

Влияние различных концентраций хлорида хрома СгС13*6Н2О на линейные размеры (мм) Daphnia magna

|

Концентрация, мг/л |

Поколение |

|||||||

|

исходное (F 0 ) |

первое (F 1 ) |

второе (F 2 ) |

третье (F 3 ) |

|||||

|

M ± m |

t |

M ± m |

t |

M ± m |

t |

M ± m |

t |

|

|

Контроль |

4,04 ± 0,03 |

- |

3,74 ± 0,04 |

- |

3,73 ± 0,03 |

- |

3,55 ± 0,04 |

- |

|

0,01 |

4,05 ± 0,03 |

0,2 |

3,76 ± 0,04 |

0,4 |

3,74 ± 0,03 |

0,2 |

3,56 ± 0,04 |

0,2 |

|

0,02 |

4,06 ± 0,03 |

0,5 |

3,76 ± 0,04 |

0,4 |

3,72 ± 0,03 |

0,2 |

3,56 ± 0,04 |

0,2 |

|

0,04 |

4,02 ± 0,03 |

0,5 |

3,75 ± 0,04 |

0,2 |

3,74 ± 0,03 |

0,2 |

3,53 ± 0,04 |

0,4 |

|

0,08 |

4,05 ± 0,03 |

0,2 |

3,74 ± 0,04 |

0,0 |

3,75 ± 0,03 |

0,5 |

3,55 ± 0,04 |

0,0 |

|

0,16 |

4,03 ± 0,03 |

0,2 |

3,75 ± 0,04 |

0,2 |

3,70 ± 0,04 |

0,6 |

3,45 ± 0,03 |

2,0* |

|

0,32 |

4,02 ± 0,03 |

0,5 |

3,73 ± 0,04 |

0,2 |

3,57 ± 0,04 |

3,8* |

3,41 ± 0,04 |

2,5* |

|

0,64 |

4,00 ± 0,03 |

0,9 |

- |

- |

- |

|||

|

1,28 |

3,87 ± 0,04 |

3,4* |

- |

- |

- |

|||

|

2,56 |

3,85 ± 0,04 |

3,8* |

- |

- |

- |

|||

|

5,12 |

3,75 ± 0,03 |

6,8* |

- |

- |

- |

|||

|

10,24 |

3,70 ± 0,05 |

5,7* |

- |

- |

- |

|||

Примечание. * - статистически достоверное отклонение от контроля при р < 0,05, t крит = 1,96.

Возрастание токсического эффекта отражает накопление функциональных повреждений. При длительном воздействии микроконцентраций отравляющих веществ снижается адаптационная способность организма при стрессовых ситуациях, например при резком изменении условий среды проявляются скрытые последствия интоксикации.

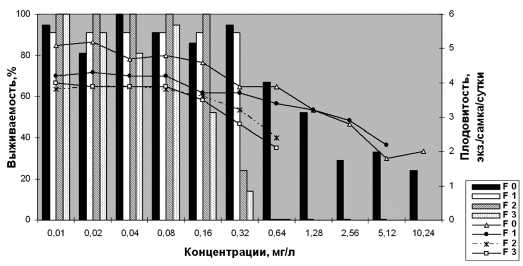

Рачков 1, 2 и 3-го поколений по завершении хронического эксперимента с хлоридом хрома помещали в кислые среды с рН = 4,5. Реакция дафний из концентраций 0,01-0,08 мг/л была сравнима с контролем: во всех трех поколениях рачки проявили равную устойчивость, выживая в кислой среде в течение 5 суток (рис. 2). Подопытные из концентраций 0,16 и 0,32 мг/л оказались менее устойчивыми к закислению: время жизни в поколениях (F ^ F3) сокращалось с 4 суток в первом до 3 и 2 суток соответственно во втором и третьем поколении, что является признаком накопления токсического эффекта (функциональной кумуляции). Расчет ха- рактеристик развивающегося токсического эффекта по отношению вероятностных смертельных концентраций хрома (ЛК50 и ЛК100) в острых и хронических экспериментах позволил определить величину коэффициента кумуляции - 52,2, которая указывает на умеренную степень кумуляции трехвалентного хрома у дафний [8].

Сутки опыта

Поколение 2

Поколение 3

--------0-0,08 мг/л

.....0,16 мг/л

---0,32 мг/л

$5 ЮО 5 80 Е 60 ф

2 40 i 20 й о

-----1-----1—

2 3 4 5

Сутки опыта

0-0,08 мг/л

0,16-0,32 мг/л

Поколение 1

s

Сутки опыта со s

* л CD

-----0-0,08 мг/л

- - - • 0,16 мг/л

--0,32 мг/л

Рис. 2. Влияние физиологической нагрузки (рН = 4,5) на Daphnia magna при интоксикации различными концентрациями хлорида хрома

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволяют заключить, что порогом токсичности хлорида трехвалентного хрома для дафний является концентрация 0,16 мг/л, а максимально допустимой концентрацией - 0,08 мг/л (в пересчете на ион Сг3+ - 0,03 и 0,015 мг/л соответственно). Экспериментально показано, что хром способен к функциональной кумуляции, поэтому в поколениях дафний регистрировали снижение устойчивости к повреждающему воздействию хрома - отклонения в уровне основных биологических процессов (рост, размножение) у потомства не только сохранялись, но и выявлялись по сравнению с исходными особями в менее концентрированных растворах.

В зоопланктонных сообществах одними из первых поглощают и максимально накапливают потоки поллютантов фильтраторы - ветвистоусые ракообразные, быстро при этом отмирая [1]. Поэтому поступление в водоем соединений хрома в экологически значимых количествах будет не только изменять структуру ценозов, но и нарушать процессы самоочищения, что весьма опасно в условиях северных олигогумозных водоемов, обладающих минимальной буферной емкостью по отношению к металлам и не способных к эффективной природной детоксикации.

Список литературы Токсичность хрома трехвалентного для Daphnia magna Straus

- Брагинский Л. П. Принципы классификации и некоторые механизмы структурно-функциональных перестроек пресноводных экосистем в условиях антропогенного пресса//Гидробиологический журнал. 1998. Т. 34. № 6. С. 72-94.

- Будников Г. К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем//Соросовский образовательный журнал. 1998. № 5. С. 23-29.

- Волков И. В. Биотическая функциональная нагрузка как тест в водной токсикологии//Проблемы водной токсикологии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1988. С. 7-13.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2006 году//Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия. Петрозаводск, 2007. 308 с.

- Лесников Л. А. Методика оценки влияния воды из природных водоемов на Daphnia magna//Методики биологических исследований по водной токсикологии. М.: Наука, 1971. С. 157-162.

- Лесников Л. А. Разработка нормативов допустимого содержания вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов//Сборник научных трудов ГосНИОРХ. Л., 1979. Вып. 144. С. 3-41.

- Линник П. Н., Набиванец Б. И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 270 с.

- Методические рекомендации по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК и ОБУВ) загрязняющих веществ для воды и водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: ВНИРО, 1998. 145 с.

- Никаноров А. М., Жулидов А. В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 312 с.

- Синькевич Е. И. Некоторые особенности геохимической обстановки в Фенноскандии и опасность загрязнения хромом почвенного покрова Карелии//Биологические основы изучения, освоения и охраны животного и растительного мира, почвенного покрова Восточной Фенноскандии: Тез. докл. междунар. конф. 6-10 сентября 1999 г. Петрозаводск, 1999. С. 222.

- Современное состояние водных объектов Республики Карелия. Петрозаводск, 1998. 188 с.

- Строганов Н. С. Методика определения токсичности водной среды//Методики биологических исследований по водной токсикологии. М.: Наука, 1971. С. 14-60.

- Тойкка М. А. Микроэлементы в биосфере//Пути адаптации организмов в условиях Севера. Петрозаводск, 1978. С. 62-68.

- Филенко О. Ф. Водная токсикология. М.: Изд-во МГУ, 1988. 154 с.