Токсичность почвы в зависимости от массы и химического состава растительных остатков

Автор: Несмеянова М.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

Важное значение в определении уровня плодородия почвы играет такой биологический показатель, как токсичность, обусловленная накоплением веществ, оказывающих то или иное влияние на культурные растения. Исследования по определению уровня и динамики токсичности почвы проводились в условиях Воронежской области на черноземе типичном под посевами подсолнечника, возделываемого в звене севооборота: чистый пар - озимая пшеница - ячмень - подсолнечник. Изучаемым фактором являлись приемы повышения плодородия почвы. Установлено: заделка в почву соломы предшественника (ячменя) приводит к формированию более высокого (на 2,3 абс.%) запаса токсинов в почве уже к началу активной вегетации подсолнечника и сопровождается его дальнейшим ростом в течение вегетации. Зеленая же масса сидерата способствует снижению содержания токсичных веществ в почве не только к фазе полных всходов масличной культуры, но и к фазе его полной спелости. При этом уменьшение токсичности почвы варьирует от 2 до 2,6 раз в зависимости от комбинации сидерации с другими приемами. Интенсивность накопления или снижения содержания в почве колинов определялась массой и химическим составом растительных остатков (r = -0,705 для массы растительных остатков в почве; r = 0,427 для соотношения в них С:N). Снижение токсичности почвы до уровня стимулирования ростовых процессов при содержании в почве не менее 5,5 т/га растительных остатков с соотношением С:N в них не шире 52:1 подтверждает построенная 3D-модель зависимости. Более высокие показатели токсичности почвы характерны для засушливых вегетационных периодов.

Пожнивная сидерация, токсичность почвы, приемы повышения плодородия почвы, подсолнечник, масса растительных остатков, химический состав растительных остатков

Короткий адрес: https://sciup.org/142244268

IDR: 142244268 | УДК: 631.452:631.453:631.871

Текст научной статьи Токсичность почвы в зависимости от массы и химического состава растительных остатков

Одним из важнейших биологических свойств почвы является ее токсичность [1; 2]. Понятие «токсичности» почвы многогранно и к рассмотрению его в отношении агроценозов подходят обособленно, тем не менее это ее свойство подавлять рост и развитие растений, обусловленное наличием в ней загрязняющих веществ и токсинов [2–5]. Колины могут иметь различную природу происхождения (миазмины, сапролины) и быть представлены различными соединениями, при этом различным может быть и характер их влияния на культурные растения, определяемый их концентрацией, который может обладать как стимулирующим эффектом (при низких значениях), так и ингибирующим (при высоких значениях) [5]. Поэтому, несмотря на проведенные и проводимые исследования [6–8], определение условий, способствующих снижению токсичности почвы или поддержанию ее на уровне стимулирования роста и развития растений, и сегодня актуально.

Цель исследования: установление зависимости токсичности почвы под посевами пропашной культуры от массы и качественного состава растительных остатков.

Материалы и методы

Исследования проводились в условия стационарного опыта в 2016–2019 гг. Возделывание подсолнечника осуществлялось в звене полевого короткоротационного зернопаропропашного севооборота: чистый пар – озимая пшеница (сорт Алая Заря) – ячмень (сорт Вакула) – подсолнечник (гибрид Брио). Общая площадь делянки составляла 112 м2 (учетная делянка – 70 м2).

Почва опытного участка – чернозем типичный, глинистый, среднемощный. По содержанию гумуса почвы среднегумусированные, по кислотности – слабокислые, по обеспеченности подвижным фосфором (по Чирикову) относятся к 3-му классу, по обеспеченности обменным калием (по Чирикову) – к 4-му.

Исследования проводились в зоне умеренно континентального климата с неустойчивым увлажнением (Воронежская область), это определило различные условия проведения исследований: от избыточно влажных (2016г., ГТК = 2,6) до засушливых (2017–2019 гг., ГТК = 0,9–0,8). Резкие различия отмечены не только по значению ГТК, но и по количеству выпавших осадков в течение вегетационного периода культур: если в 2016 г. их выпало 424 мм, то в 2017–2019 гг. – в 1,5 раза меньше.

Массу растительных остатков в почве определяли по Н.З. Станкову, токсичность почвы – по методике А.М. Гродзинского.

Рассмотрим результаты исследований, полученные по одному из изучаемых факторов в многофакторном стационарном опыте.

Схема опыта по фактору В: приемы повышения плодородия почвы

-

1. Фон: пожнивно-корневые остатки ячменя (Ф) – контроль.

-

2. Фон + солома ячменя (Ф+С).

-

3. Фон + пожнивной сидерат редьки масличной (Ф+ПС).

-

4. Фон + припосевное удобрение N 24 P 24 K 24 (Ф+У).

-

5. Фон + солома ячменя + припосевное удобрение N 24 P 24 K 24 (Ф+С+У).

-

6. Фон + солома ячменя + пожнивной сидерат редьки масличной (Ф+С+ПС).

-

7. Фон + пожнивной сидерат редьки масличной + припосевное удобрение N 24 P 24 K 24 (Ф+ПС+У).

-

8. Фон + солома ячменя + пожнивной сидерат редьки масличной + припосевное удобрение N 24 P 24 K 24 (Ф+С+ПС+У).

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGRONOMY

Результаты исследования

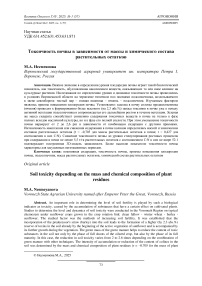

Применяемые в ходе проведения исследований приемы повышения плодородия почвы включают применение как минеральных и органических удобрений в чистом виде, так и органо-минеральных, конечно же, это отразилось на показателе токсичности уже в фазу полных всходов подсолнечника (рис. 1).

Рис. 1. Токсичность почвы в зависимости от приема повышения плодородия почвы (НСР 05 : 3,85 – фаза всходы; 1,95 – фаза полная спелость)

Использование в качестве органического удобрения соломы ячменя привело к увеличению токсичности почвы на 2,3 абс.%, хотя отметим, что данное отклонение несущественно (НСР 05 = 3,85). Достоверность влияния дополнительного к соломе внесения азофоски 16:16:16 не доказана, но тенденция снижения (на 2,7%) интенсивности роста показателя токсичности прослеживается четкая, в результате в данном варианте показатель токсичности почвы был на 0,4 абс.% меньше, чем в варианте пожнивно-корневых остатков. В то же время применение минерального удобрения просто по фону пожнивно-корневых остатков, т.е. не в комплексе с другими приемами повышения плодородия почвы, показало свою значимость: снижение токсичности почвы составило 4,3 абс.%.

Достоверное положительное влияние на снижение показателя токсичности почвы под всходами подсолнечника оказала пожнивная сидерация (редька масличная – сорт Тамбовчанка). Для всех вариантов опыта с ее применением характерно снижение токсичности почвы по сравнению с контролем. Так, заделка зеленой массы сидерата по фону соломы ячменя обеспечила снижение токсичности почвы по сравнению с соломой в чистом виде на 5 абс.%, т.е. это на 2,3 абс.% эффективнее, чем комплексное использование соломы ячменя с последующим применением минерального припосевного удобрения.

Заделка в почву сидеральной массы по фону отчуждения соломы обеспечила формирование показателя токсичности почвы на уровне 5,4%, это меньше контрольных

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGRONOMY значений на 7,4 абс.% (или в 2,4 раза). Еще большему снижению токсичности почвы (до уровня 4,8%) по сравнению с контролем способствует последующее внесение при посеве подсолнечника минерального удобрения (снижение по сравнению с контролем – в 2,7 раза). И вновь нами было отмечено отрицательное влияние соломы на формирование уровня токсичности: добавление ее к совместному использованию пожнивной сидерации и минерального удобрения хоть и несущественно, но тем не менее увеличило токсичность почвы на 1,6 абс.%. Но даже при сложившихся значениях уровень токсичности почвы практически в 2 раза был меньше контрольных значений.

Таким образом, формирование токсичности почвы на уровне 4,8–5,4%, характеризующемся стимулирующим эффектом, в начальный период развития подсолнечника обеспечивает применение пожнивной сидерации как самостоятельного приема повышения плодородия почвы, так и совместного с минеральным удобрением. Положительно влияние на токсичность почвы сидерации отмечают и другие авторы [9; 10]. Использование же соломы приводит к формированию более высоких показателей, это согласуется с результатами других исследований [11–15].

Характер влияния различных приемов повышения плодородия почвы сохранился и в течение вегетации культуры. Как и в фазу всходов подсолнечника, более высокой токсичностью почвы характеризовался вариант с применением соломы в чистом виде: превышение над контрольными значениями составило 5,7 абс.%. Но если в начале вегетации отклонения между этими двумя вариантами были несущественными, то к концу вегетационного периода отрицательное влияние соломы возросло и стало значимым (НСР 05 = 1,95). Повысилась роль и значимость минеральных удобрений в снижении токсичности почвы при применении соломы – показатель снизился на 11,4 абс.%. Существенно меньший показатель был и при использовании только минеральной формы удобрений.

Применение пожнивной сидерации обеспечило к концу вегетационного периода подсолнечника формирование наименьшего уровня токсичности пахотного слоя почвы – 4,3–7,6%, что носило уже закономерный характер и прослеживалось как при самостоятельном, так и комплексном использовании данного приема.

Достаточно интересно изучение динамики токсичности почвы в течение вегетации масличной культуры: интенсивный рост показателя отмечался и по фону пожнивнокорневых остатков (в 2,4 раза), и по фону соломы и минеральных удобрений как по отдельности, так и совместно (в 2,1–2,5 раза). Применение же сидерации способствовало снижению токсичности почвы к концу вегетационного периода по сравнению с весенними значениями на 0,3–2,5 абс.%, т.е. в 1,1–1,3 раза.

Для научного обоснования отклонений уровня токсичности почвы под влиянием изучаемого фактора посредством проведения корреляционно-регрессионного анализа были установлены существенность, сила и направление зависимостей токсичности почвы от изучаемых показателей почвенного плодородия. Зафиксировано: связь между уровнем токсичности почвы и массой растительных остатков в почве существенная, сильная, обратная (r = –0,705; n – 64; Sr – 0,090; t r – 7,83; t 05 – 2,0).

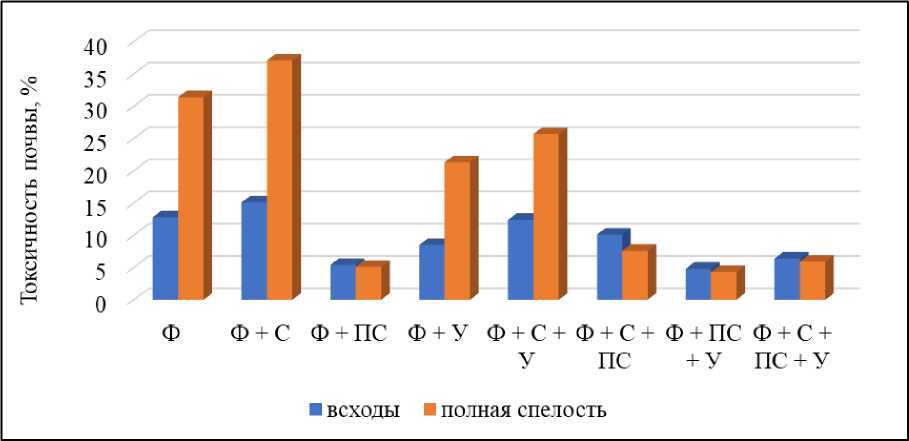

Помимо пожнивно-корневых остатков ячменя, источником биомассы в почве опыта являлись поступающие в почву солома ячменя и сидеральная масса, а ее величина определялась уровнем урожайности культур. Наименьшая масса растительных остатков в слое почвы 0–30 см была на контроле – 4,26 т/га, что ожидаемо (рис. 2). Все изучаемые приемы повышения плодородия почвы обеспечили существенное увеличение массы растительных остатков под посевами подсолнечника,

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGRONOMY

за исключением варианта с применением только удобрения при посеве, где значения показателя не изменились.

Рис. 2. Масса растительных остатков в слое почвы 0–30 см (НСР 05 = 0,09; F ф = 127,38 > F 05, обозначения вариантов – в схеме опыта)

Дополнительное к фону поступление соломы ячменя увеличило массу растительных остатков в почве на 0,35 т/га (при НСР 05 = 0,09), использование по фону пожнивно-корневых остатков пожнивной сидерации увеличило прибавку до 0,51 т/га. Максимальное увеличение рассматриваемого показателя (на 1,01 т/га) отмечено при совместном применении соломы и пожнивной сидерации. В результате в данном варианте показатель массы растительных остатков в слое почвы 0–30 см достиг значения 5,27 т/га.

Следует отметить, что при применении органо-минеральной системы повышения плодородия почвы (т.е. при применении минеральных удобрений в дополнение к соломе и пожнивной сидерации) масса растительных остатков в почве уменьшилась (на 0,09–0,11), по нашему мнению, это связано с увеличением темпов разложения растительных остатков под влиянием удобрений.

Проведенными ранее исследованиями некоторых авторов установлено: концентрация, определяющая характер проявления действия поступающих при разложении растительных остатков в почву водорастворимых посмертных выделений (сапролинов), зависит не только от массы подвергающихся процессам деструкции растительных остатков, но и от их качественного состава [16].

Нами был установлен химический состав поступающих в почву растительных остатков: солома ячменя содержит 48% углерода, 0,58% азота, 0,27% фосфора, 1,10% калия, соотношение углерода и азота 83:1; растительная масса редьки масличной – 40% углерода, 0,75% азота, 0,20% фосфора, 0,84% калия, соотношение углерода и азота 53:1. Высоко углеродистость соломистых остатков отмечена и другими исследователями [17].

Анализ подтвердил: между токсичностью почвы и соотношением в растительных остатках углерода и азота существенная корреляционная прямая связь: r = 0,427; n – 64; Sr – 0,115; t r – 3,71; t 05 – 2,0.

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57)

AGRONOMY

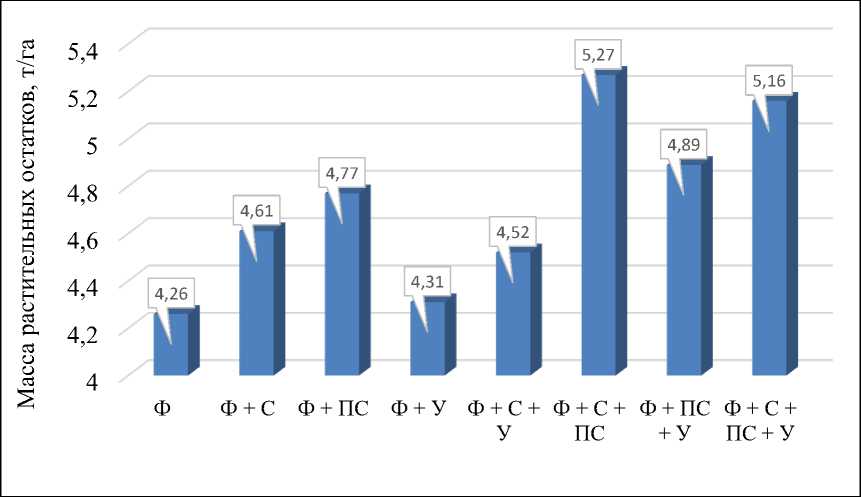

Проведение корреляционно-регрессионного анализа позволило построить две модели, отражающие зависимость токсичности почвы от массы (х 1 ) и химического состава (х 2 – соотношение углерода к азоту) растительных остатков: математическую модель и 3D-модель.

Математическая модель зависимости имеет вид:

у = – 18,1492х 1 + 0,210282х 2 + 89,29906.

3D-модель, изображенная на рис. 3, позволяет установить величину ожидаемой токсичности при определенной массе растительных остатков в почве и конкретном соотношении в них углерода к азоту.

Рис. 3. 3D-модель зависимости токсичности почвы от массы растительных остатков и соотношения в них С:N (слой 0–30 см) [18]

Так, например, токсичность почвы на уровне, характеризующимся стимулированием ростовых процессов (ниже 5 УКЕ), формируется при содержании в почве не менее 5,5 т/га растительных остатков с соотношением в них С:N – 52:1 и уже.

Существенное влияние на интенсивность накопления в почве токсичных для растений веществ (колинов) оказали и погодные особенности, вернее, условия увлажненности вегетационных периодов: чем засушливее были условия, тем выше были значения токсичности почвы, мы связываем это с увеличением длительности активности специфической микрофлоры на фоне замедления процессов разложения. Так, в засушливых условиях 2017–2019 гг. (при ГТК = 0,8–0,9) уровень токсичности в среднем по вариантам составил 10,6%, в 2,6 раза превышая средние показатели очень влажного периода (4,1%).

Данная закономерность прослеживается и в фазу полной спелости подсолнечника: более высокое содержание колинов в почве характерно для засушливых вегетационных периодов (2017–2019 гг.): 20,6%, что в 2,8 раза превысило показатели 2016 г. (7,3%).

Анализ показал, что отмеченная нами особенность имеет математическое подтверждение: установлена существенная средней силы обратная корреляционная связь между показателем токсичности почвы и гидротермическим коэффициентом периода исследования (r = – 0,369, n – 64; Sr – 0,118; t r – 3,13; t 05 – 2,0; r2 – 0,1368).

Vestnik of Omsk SAU, 2025, no. 1 (57) AGRONOMY

Заключение

В условиях Воронежской области при возделывании подсолнечника рекомендуется в качестве приема повышения плодородия почвы использовать применение пожнивной сидерации (редька масличная). Применение данного пожнивного сидерата как отдельного приема, так и совместного с другими приемами повышения плодородия почвы (соломой зерновой культуры, припосевным минеральным удобрением) способствует формированию сравнительно более низких показателей токсичности почвы. Снижение токсичности обусловлено характеристикой сидерата как быстроразлагаемого низкоуглеродистого растительного материала (соотношение C:N = 53:1). С увеличением увлажненности вегетационного периода эффективность приема возрастает (r = – 0,369 для токсичности почвы и величины ГТК).