Тонкий коллиматор для светодиодов

Автор: Асланов Эмиль, Досколович Леонид Леонидович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 1 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложена конструкция коллиматора для светодиодов, обладающего малой толщиной. Коллиматор состоит из рефлектора и преломляющего оптического элемента, работающего по принципу полного внутреннего отражения. Представлен расчёт коллиматора с полной толщиной 5 мм и диаметром 30 мм. Согласно результатам моделирования, для ламбертовского источника с размером 1x1 мм2 коллиматор обеспечивает формирование пучка с расходимостью по полуспаду интенсивности менее 4 градусов при эффективности 84%. Проведён анализ рабочих характеристик коллиматора в зависимости от размеров источника и от ошибок позиционирования элементов коллиматора.

Коллиматор, геометрическая оптика, светодиод, трассировка лучей

Короткий адрес: https://sciup.org/14059068

IDR: 14059068

Текст научной статьи Тонкий коллиматор для светодиодов

Коллимация излучения светодиода является важной задачей светотехники, возникающей при создании светодиодных устройств прожекторного типа, светосигнальных устройств, светотехнических устройств автомобиля и т.д.

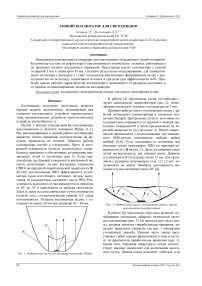

На рис. 1 показан стандартный вид коллиматора, предложенного в патентах компании Philips [1-3]. Все рассматриваемые в данной работе коллиматоры являются телами вращения, соответственно на рисунках приводятся их сечения. Принцип работы коллиматора состоит в следующем. Часть А внутренней поверхности полости соответствует гиперболоиду вращения и обеспечивает коллимацию центральных лучей от источника (рис. 1). Лучи, преломлённые на боковой поверхности внутренней полости, испытывают полное внутреннее отражение (ПВО) на наружной параболической поверхности B . За счёт использования ПВО эффективность коллиматора (доля излучённого светового потока, выходящая из коллиматора) составляет около 90%. Расходимость выходного пучка варьируется в пределах от 10° до 30° в зависимости от размера светодиода. Здесь и далее под расходимостью пучка понимается полный угол, соответствующий уровню 0,5 спада интенсивности. Толщина коллиматора на рис. 1 составляет не менее 20 мм при диаметре 30 – 40 мм.

Рис. 1. Оптическая схема коллиматора компании Philips

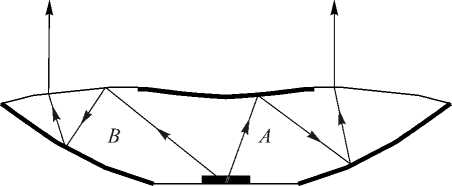

В работе [4] предложена схема коллиматора с двумя зеркальными поверхностями (рис. 2), позволяющая уменьшить толщину коллиматора до 7 мм.

Принцип работы такого коллиматора сходен с работой оптического концентратора в элементах солнечных батарей. Центральные лучи от источника последовательно отражаются от верхней и нижней зеркальных поверхностей и затем преломляются на передней поверхности (луч A на рис. 2). Расчёт поверхностей производится с использованием так называемого SMS-метода (simultaneous multiple surface method) [4-6]. Лучи, выходящие из источника под большим углом, испытывают ПВО на передней поверхности (луч B на рис. 2). Далее коллимация таких лучей осуществляется, как описано выше. Диаметр коллиматора в [4] составляет около 35 мм. Для светодиода с размером излучающего тела 1,2×1,2 мм2, излучающего по закону Ламберта, расходимость выходного пучка составляет около 40° [4].

Рис. 2. Оптическая схема коллиматора света с двумя зеркальными поверхностями

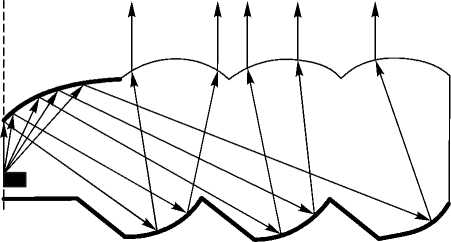

В работе [6] предложено ещё одно решение, позволяющее уменьшить габариты оптической системы коллиматора (рис. 3). На центральную часть линзы, которая является гиперболоидом вращения, нанесено зеркальное покрытие (на рис. 3 обозначено утолщённой линией). Нижняя часть линзы представляет собой зеркало френелевского типа и состоит из фрагментов параболоидов вращения (рис. 3). Кроме того, наружная поверхность линзы соответствует массиву микролинз для коллимации выходного пучка. Данная схема позволяет добиться угла расходимости в 5,2°, с эффективностью 88% для светодиода с излучающей площадкой диаметром 2 мм. Толщина системы составляет 11 мм при диаметре около 60 мм.

Рис. 3. Оптическая схема коллиматора с массивом микролинз

В настоящей работе предложена новая конструкция коллиматора, обладающего существенно меньшими габаритными размерами. Согласно представленным результатам численного моделирования, предложенный коллиматор обеспечивает формирование пучка с расходимостью менее 4º при эффективности в 83 – 84%.

1. Конструкция коллиматора

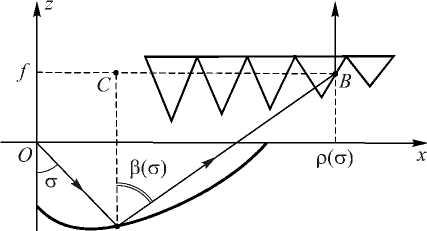

Схема предлагаемого коллиматора представлена на рис. 4. В силу симметрии на рис. 4 показана половина сечения коллиматора при x > 0. Предполагается, что источник света (светодиод) излучает в направлении, обратном оси Oz (ось указывает направление на освещаемый объект). Коллиматор состоит из рефлектора и преломляющего оптического элемента (пластины). На внутренней поверхности пластины выполнен рельеф, соответствующий набору призм (рис. 4).

г(о) А

Рис. 4. Оптическая схема предлагаемого коллиматора

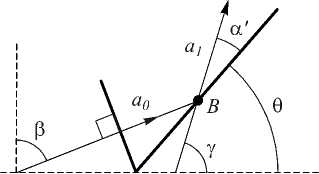

Принцип работы коллиматора состоит в следующем. Лучи от источника отражаются от зеркала и затем испытывают ПВО на гранях призм. Ломаная линия OAB на рис. 4 показывает ход одного из лучей. Луч, вышедший из источника под углом а , отражается от рефлектора в точке А под углом в ( а ) и падает на одну из призм (первая грань призмы перпендикулярна падающему лучу). Далее луч испытывает ПВО в точке B на второй грани призмы и выходит из коллиматора параллельно оптической оси.

Расчёт профиля рефлектора r ( а ) проведём из условия формирования постоянной освещённости в плоскости пластины z = f (толщиной пластины пренебрегаем). Пусть р ( а ) - радиальная координата точки в плоскости пластины, в которую попадает отражённый от рефлектора луч, вышедший из источника под углом а (рис. 4). Функцию р ( а ) определим из закона сохранения светового потока, который с учётом радиальной симметрии коллиматора может быть записан в виде:

а р (а)

J I 0 ( a ) sin ( а ) d a = J E ( x ) x d x . (1)

По функции р ( а ) из треугольника АВС на рис. 4 несложно определить функцию в ( а ) в виде:

tg(в(а)) = r(а)sinW^). f + r (а) cos (а)

При известной функции в ( а ) профиль рефлектора определяется из уравнения [7-8]:

r ( а ) = r 0 ■ exp

(г Г6+в<е) J tBl^""

к 0 к 2

) d

Рассмотрим расчёт преломляющих призм, осуществляющих коллимацию лучей. Будем считать, что размер призм достаточно мал, так что угол падения лучей на каждую призму можно считать постоянным. На рис. 5 изображена одна призма и показано ПВО луча а 0 = ( sin ( в ) ,cos ( в ) ) в точке В . Чтобы луч a 0 после ПВО на второй грани призмы преобразовался в луч а , = ( 0,1 ) , распространяющийся вдоль оптической оси, необходимо, чтобы единичный вектор нормали ко второй грани призмы имел вид:

( . (п-в) (Л — в))

n = - Sin , cos .

V 2 J I 2 J

Условие (4) проверяется прямой подстановкой векторов a 0 , n в закон отражения в векторной форме [9]:

a , = a 0 + 2 ( a 0, n ) n .

Очевидно, что угол между падающим лучом и нормалью ко второй грани призмы составляет п-в

Y= 2 . Поскольку ве [ 0, л /2 ) , то у>л /2, то есть условие ПВО отражения всегда будет выполняться для материала с показателем преломления n > V2. Далее рассмотрим единичный вектор

Г „Г л-в) ■ ( л-в))

p = l cos I 2 I ,sin I —— I I. Данный вектор перпендикулярен вектору нормали (4) и направлен вдоль грани призмы. Легко видеть, что угол, составленный данным вектором (и соответственно гранью

п - Р

призмы) с осью Ox есть 9 = —2— . Поскольку первая грань призмы должна быть перпендикулярна лучу, то угол между первой гранью и осью Ox равен р .

Таким образом, углы призмы определены. Отметим, что при р = 60 ° профиль призмы будет равнобедренным треугольником, поскольку 9 = Р .

Рис. 5. ПВО луча на грани призмы

При расчёте рефлектора по формулам (1)–(3) внешняя поверхность коллиматора будет иметь постоянную освещённость. Во многих практических задачах требуется лишь коллимация пучка без формирования постоянной освещённости [1-6]. В этом случае достаточно положить Р ( ^ ) = Р 0. При этом рефлектор r ( ст ) соответствует повёрнутой на угол Р 0 параболе:

r ( ст ) = r o cos 2 f^ O ) /cos 2 '"J'’ ) . (6) V 2 Л V 2 /

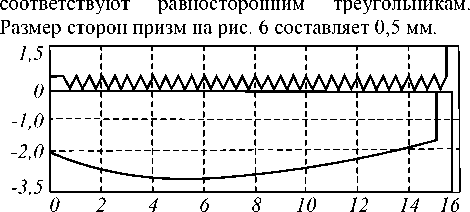

При р = 60 ° и r ( 0 ) = r 0 = 2 мм получается коллиматор с толщиной около 5 мм и диаметром 30 мм (рис. 6). Отметим, что значение толщины коллиматора приведено с учётом толщины пластины и стенок рефлектора, которые в сумме составляют 3 мм. При р = 60 ° призмы на нижней границе пластины

Рис. 6. Профиль рефлектора и пластины с призмами

Отметим, что боковую стенку коллиматора на рис. 6 целесообразно сделать зеркальной. В этом случае отражённый от боковой стенки пучок будет также обрабатываться призмами пластины, как и прямой пучок, отражённый от рефлектора. Отметим также, что поскольку рефлектор на рис. 6 соответствует параболе, повёрнутой на угол р = 60 ° , то центральная часть коллиматора с радиусом R = r 0 ■ tg ( Р 0) = 2-73 ® 3,46 мм будет неосвещённой. Это позволяет разместить в центральной части коллиматора чип светодиода с радиатором.

2. Результаты численного моделирования

Рабочие характеристики коллиматора на рис. 6 с зеркальной боковой стенкой были исследованы в пакете прикладных программ Zemax [10]. Данная программа предназначена для моделирования работы светотехнических систем с использованием метода трассировки лучей. В качестве источника излучения использовалась площадка размерами 1×1 мм2, излучающая по закону Ламберта. Источник располагался на поверхности цилиндра с диаметром 6 мм и высотой 5 мм, который имитировал чип с радиатором. В качестве материалов рефлектора и преломляющей пластины использовались алюминий и полиметилметакрилат (показатель преломления n = 1,49), соответственно.

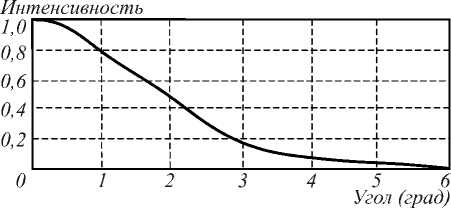

Результаты моделирования распределения интенсивности, формируемого коллиматором, представлены на рис. 7. График на рис. 7 получен в результате трассировки 5000000 лучей. Эффективность коллиматора составила 84% при полном угле расходимости менее 4 ° . Интересно сравнить полученную расходимость с аналитической оценкой, следующей из теорема Штраубеля (в англоязычной литературе – закон сохранения etendue) [11]:

d G = d s 0d m 0 = d s a d m a , (7) где d m 0, d s 0 - телесный угол и площадь нормального сечения трубки лучей от источника, а d m a , d s a -телесный угол и площадь нормального сечения для соответствующей трубки лучей на выходной поверхности коллиматора.

Рис. 7. Зависимость нормированной интенсивности света от угла (Zemax)

Интегрируя (7) по площади и телесному углу, несложно получить следующую оценку:

sin 2 ( 9 c /2 ) > -° sin 2 ( 9 0 /2 ) , (8)

Sc где S0 , Sa – площади источника и выходной поверхности коллиматора. Угол 90 =п /2 в (7) определяет угол конуса, в пределах которого излучают точки источника. Угол 9c в (7) представляет угловой размер формируемого коллиматором пучка (максимальный угол конуса лучей на выходной поверхности коллиматора). Согласно (8)

9 c > 2arcsin (7 - 0/ S a ) « 4,4 ° .

Таким образом, при указанных размерах источника и выходной поверхности коллиматора угловой размер пучка не может быть меньше 4,4°.

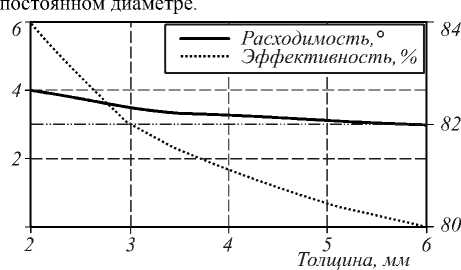

На рис. 8 приведены зависимости эффективности и расходимости коллиматора от параметра r 0 при

Рис. 8. Зависимость расходимости (левая шкала) и эффективности (правая шкала) коллиматора от параметра r0

Параметр r 0 определяет толщину коллиматора, которая определяется как сумма параметра r 0 и толщин пластины и стенок рефлектора. Согласно рис. 8 с увеличением толщины (параметра r 0) эффективность коллиматора уменьшается. Это связано с увеличением числа прямых лучей, отражённых от боковой стенки, и увеличением числа лучей, испытывающих два отражения. Расходимость формируемого пучка при этом уменьшается незначительно.

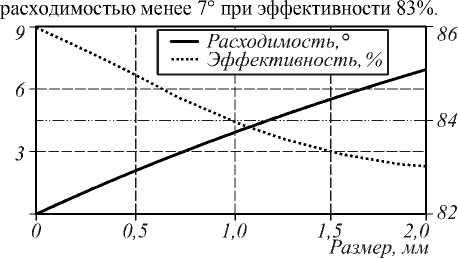

На рис. 9 приведены зависимости эффективности и расходимости от размера источника. Как и следовало ожидать, с увеличением линейного размера источника расходимость возрастает, а эффективность кол- лиматора уменьшается. Однако даже при размерах источника 2×2 мм2 коллиматор формирует пучок с

Рис. 9. Зависимость расходимости (левая шкала) и эффективности коллиматора (правая шкала) от размера источника

Был также проведён анализ зависимостей рабочих характеристик коллиматора (эффективности и расходимости) от ошибок позиционирования источника и элементов коллиматора. Оказалось, что поворот всей оптической системы коллиматора относительно источника практически не влияет на рабочие характеристики коллиматора. Так, при углах между нормалью к площадке источника и оптической осью системы ± 15° расходимость фактически не изменяется, а эффективность падает менее чем на

1%. В то же время расходимость коллиматора оказалась чувствительной к наклону оси симметрии рефлектора. При наклоне оси рефлектора относительно оси коллиматора (оси Oz ) на углы ± 5° эффективность фактически не изменяется, а расходимость увеличивается до 10°.

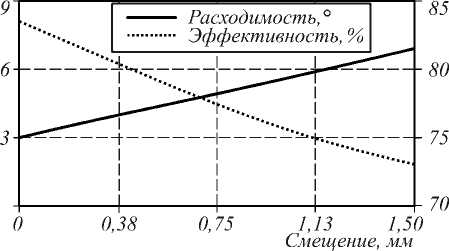

Смещение центра источника относительно оси симметрии коллиматора приводит к значительным световым потерям и увеличению угла расходимости (рис. 10). Так, при относительном смещении центра источника на 2 мм эффективность падает на 10%, а расходимость возрастает до 7°.

Отметим, что в условиях автоматизированной сборки светодиодных устройств стандартная ошибка позиционирования источника составляет ~0,1 мм, а ошибки углового позиционирования элементов составляют ~1°. Таким образом, рис. 8-10 показывают, что предложенная конструкция коллиматора обладает высокой устойчивостью к ошибкам сборки.

Рис. 10. Зависимость расходимости (левая шкала) и эффективности (правая шкала) от смещения источника

Заключение

Предложенная в работе конструкция коллиматора позволяет при размере источника 1×1 мм2 и толщине около 5 мм сформировать пучок с углом расходимости 4°. При использовании алюминиевого покрытия для отражающих элементов коллиматора эффективность коллиматора составляет 84%. Анализ зависимостей рабочих характеристик коллиматора от ошибок позиционирования источника и элементов коллиматора показывает устойчивость предложенной конструкции по отношению к ошибкам сборки.

Работа выполнена при поддержке государственных контрактов 07.514.11.4060, 07.514.11.4055.