Топографические исследования мастерской имени А.П. Окладниковав Восточном Забайкалье

Автор: Филатов Е.А., Филатова М.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Палеолитические мастерские позволяют получить данные о технологии камнеобработки с полными циклами производства каменных изделий и заготовок. В настоящее время в Сибири таких памятников выявлено всего несколько. Одним из ярких представителей выступает мастерская им. А.П. Окладникова в Восточном Забайкалье, расположенная на Титовской сопке (окрестности г. Читы), которая является к тому же палеовулканом. Уникальность рельефа, благоприятное природно-ландшафтное расположение у речной долины и наличие богатых месторождений изотропного сырья привлекали сюда первобытных людей. Изучение археологического памятника выполнялось на протяжении 1959-1967 гг. Всего было заложено четыре раскопа: № 1 - 1959 г. (А.П. Окладников), № 2 - 1961 г. (В.Е. Ларичев, А.П. Окладников), № 3 - 1962 г. (С.Н. Астахов), № 4 - 1967 г. (И.И. Кириллов). Спустя более 50 лет работы были возобновлены. На современном этапе нет публикаций, раскрывающих особенности археологического материала, геологического строения разреза и иные сведения. Данная работа - первая ступень комплексного исследования мастерской им. А.П. Окладникова. На основе аэрофотосъемки был создан ортофотоплан с помощью применения беспилотного летательного аппарата. Это позволило соотнести и привязать раскопы прошлых лет на местности, которые в дальнейшем послужат основой для фиксации и изучения все еще не введенного в научный оборот археологического материала, реконструкции природных условий и способов адаптации древнего человека, а также планиграфического анализа мастерской им. А.П. Окладникова.

Палеолитические мастерские, мастерская им. а.п. окладникова, восточное забайкалье, ортофотоплан

Короткий адрес: https://sciup.org/145145619

IDR: 145145619 | УДК: 902.035 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.258-262

Текст научной статьи Топографические исследования мастерской имени А.П. Окладниковав Восточном Забайкалье

Палеолитические мастерские являются уникальными объектами в мировой науке, т.к. они позволяют получить данные о технологии камне-обработки с полными циклами производства каменных изделий и заготовок. Исследованию и типологии мастерских посвящены многочисленные труды [Кулаков, 1993; Любин, 1961; Гурина, 1966; Петрин, 1987; и др.]. В настоящее время в Сибири таких памятников выявлено немного, все они в основном сосредоточены в Восточном Забайкалье.

Одним из ярких представителей объектов такого типа является мастерская им. А.П. Окладникова в Восточном Забайкалье (пригород Читы). Это один из первых стратифицированных памятников палеолита Забайкалья. Мастерская была открыта в 1950 г. А.П. Окладниковым, затем в разное время исследовалась первооткрывателем, В.Е. Ларичевым, С.Н. Астаховым и И.И. Кирилловым. За это время была получена коллекция археологического материала, представленного продуктами функционирования палеолитической мастерской, расположенной на выходах сырья [Береговая, 1960; Кириллов, Рижский, 1973; Константинов, 2013; Петрунь, 1971; Астахов, 1962, 2018].

К сожалению, в настоящее время нет публикаций, раскрывающих особенности археологического материала, геологического строения разреза и иные сведения. Исключением выступает статья С.Н. Астахова, посвященная работам 1962 г. [1962, 2018]. Ему удалось изучить «ямы-шахты» по добыче каменного сырья, которые были заложены из второго (подпочвенного) слоя в нижележащие слои. С.Н. Астахов показал, что для Сибири это первые примеры применения шахтного способа добычи сырья в палеолите [1962, 2018]. Затем в работах на памятнике наступил длительный перерыв.

Спустя более 50 лет исследования на мастерской им. А.П. Окладникова были возобновлены. Одной из первых задач для комплексного анализа памятника стало топографическое исследование, выполненное для установления границ раскопов прошлых лет, фотофиксации памятника и его окрестностей.

Методы и материалы

Изучение археологических объектов на современном этапе характеризуется применением междисциплинарного подхода, в т.ч. используются топографические и ГИС-исследования [Прокопец, Белов, 2018; и др.]. В 2020 г. нами была произведена аэрофотосъемка с привязкой к топографической подложке (топографическая съемка выполнена в предшествующие годы Центром по сохранению историко-культурного наследия Забайкальского края), на которую в дальнейшем были нанесены раскопы разных лет.

Для создания ортофотоплана был использован беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 2 PRO, который имеет камеру с высоким разрешением (до 20 мп), установленную на трехосевой стабилизатор. Координация на местности осуществлялась системой двухдиапазонного позиционирования спутников (GPS и GLONASS) и группой из 24 мощных специализированных вычислительных ядер. Данные характеристики позволяют довольно точно позиционировать беспилотный летающий аппарат на местности не только в линейных, но и в угловых координатах. Фото производилось с высоты не более 70 м. Такого расстояния вполне достаточно для детальной фотофиксации объекта.

Для создания серии снимков местности в плановом режиме, т.е. камерой, направленной строго вниз, была применена программа Pix4D capture. Заранее была задана площадь размером 53 × 55 м, необходимая для дальнейшего анализа, качество снимков 1,64 см/пиксель, частота снимков с шагом перекрытия более 60 %. В метаданных фотоснимка были автоматически записаны координаты аппарата на момент съемки, а также положение камеры, что в дальнейшем позволило наложить отснятый план на географическую систему координат.

Следующим шагом была обработка массива точек в программе Agisoft Photoscan по стандартной методике, где серия отснятых фотографий была объединена в одну проекцию. Погрешность полученного результата не выходит за рамки требований глазомерных и инструментальных съемок археологических памятников и вполне сравнима с погрешностью портативных GPS-навигаторов. Результатом проведенных работ стало создание ортофотоплана местности, где находится мастерская им. А.П. Окладникова.

Памятник расположен на восточном отроге хребта Черского, именуемом в исторической литературе Титовская сопка. Сопка является палеовулканом, сформированным на границе палеозоя и мезозоя. В настоящее время она представляет собой полого-наклонный массив с господствующей абсолютной высотой 945 м, нижняя точка у подножья с южной стороны, в районе скальных выходов Сухотино 642 м. Таким образом, относительное превышение над долиной составляет 290–300 м. С юга и юго-запада от основного массива хребта Черского сопка отделяется узкой и антецедентной долиной р. Ингода шириной в среднем 120 м. С севера и северо-востока наблюдается плавный переход в делювиальные шлейфы. В настоящее время разнофациальные генетические типы четвертичных отложений, перекрывающие вулканогенные образования, изучены неравномерно, в основном наибольший объем естественно-научных данных приурочен к верхнеплейстоценовым разрезам археологических объектов, подтвержденных радиоуглеродным методом. Многочисленные выходы изотропного вулканического сырья обусловили здесь наличие мастерских, стоянок и поселений палеолита. К числу мастерских относятся Сухоти-но-6, -12, расположенные на юго-западных склонах Титовской сопки, мастерская «Скальная» и изучаемая нами мастерская им. А.П. Окладникова, находящиеся на северо-восточных склонах сопки. Кроме того, вблизи Сухотино-6 и -12 расположены стоянки и поселения верхнего палеолита.

Мастерская А.П. Окладникова приурочена к приводораздельной поверхности северо-восточного склона Титовской сопки, к левому борту распадка, рассекающего сопку в меридиональном направлении. Левый борт распадка имеет крутой скалистый борт в районе 50°, правый более пологий, имеет наклон 25°. Памятник расположен в привершинной части распадка. Расстояние до реки – 1 180 м по линии северо-запад – юго-восток. Памятник находится на высоте 10 м над тальвегом

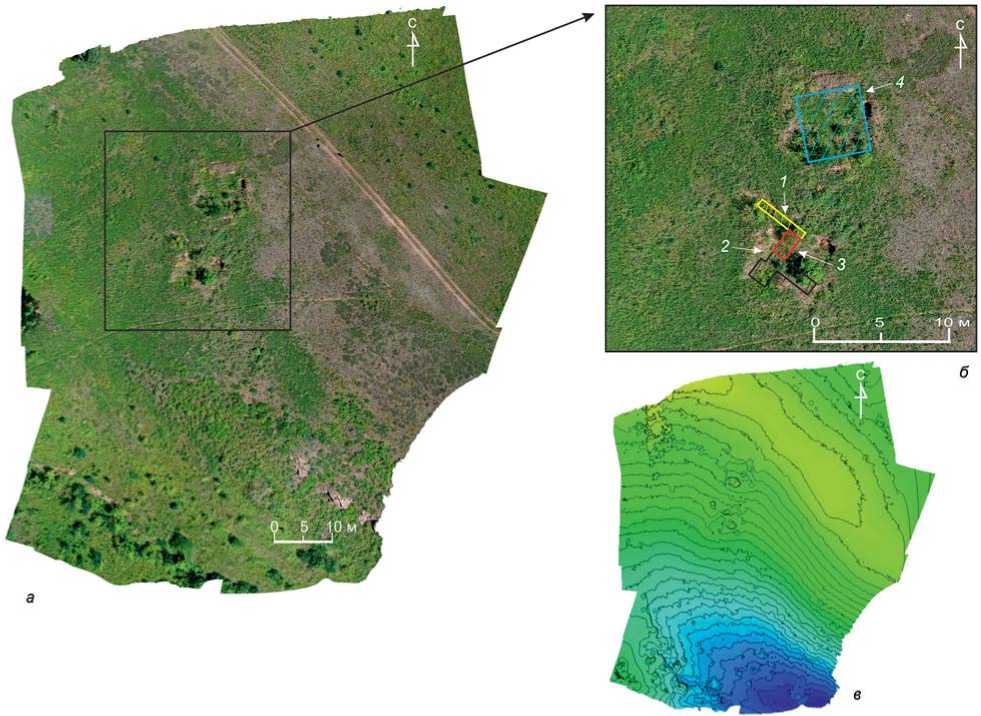

Фотограмметрия мастерской им. А.П. Окладникова.

а – ортофотоплан; б – расположение раскопов прошлых лет: 1 – раскоп 1959 г. (А.П. Окладников); 2 – раскоп 1961 г. (В.Е. Ларичев, А.П. Окладников); 3 – раскоп 1962 г. (С.Н. Астахов); 4 – раскоп 1967 г. (И.И. Кириллов); в – карта высот.

распадка, в котором функционирует водоток в периоды дождей и таяния снегов. Высота памятника над вершиной гребня, обрамляющего левый борт распадка, равна 6 м. Абсолютная высота памятника в балтийской системе составляет 740 м, высота реки на этом участке – 839 м, соответственно, разность высот равна 99 м, что составляет высоту над р. Ингода (см. рисунок ).

Результаты

Аэрофотосъемка позволила создать ортофотоплан, который в дальнейшем был соотнесен с топографической подложкой (см. рисунок ). Натурные исследования показали хорошую визуальную выраженность раскопов, которые в настоящее время поросли травой и малочисленными кустарниками в центре раскопов.

На ортофотоплане выделены раскопы (см. рисунок , б ): № 1 – 1959 г. (А.П. Окладников), № 2 – 1961 г. (В.Е. Ларичев, А.П. Окладников), № 3 – 1962 г. (С.Н. Астахов) и № 4 – 1967 г. (И.И. Кириллов).

В 1959 г. мастерская изучалась в рамках раскопа № 1 на площади 12 м2 (фронтальный разрез склона) (см. рисунок , б , 1 ). С юго-востока к нему примыкает раскоп № 3 1962 г. площадью 8 м2 (латеральный разрез склона) (см. рисунок , б , 3 ). Раскоп № 3 также на юго-востоке соединяется с раскопом № 2 1961 г. площадью, судя по чертежу С.Н. Астахова, 23 м2. Раскоп № 2 имеет Г-образную форму, при этом длинная сторона имеет фронтальный профиль, короткая – латеральный (см. рисунок , б , 2 ). Раскопы 1959–1962 гг. были нацелены на получение стратифицированного материала, с одной стороны, и выявление хозяйственных и производственных зон, с другой, поэтому их разрезы имеют общие профили (см. рисунок , б ). Раскоп же № 4 1967 г. И.И. Кириллова находится севернее раскопов № 1–3 и имеет размеры 10 × 10 м (см. рисунок , б , 4 ).

Созданный ортофотоплан позволил наглядно продемонстрировать местоположение раскопов и их соотношение. Оказалось, что раскоп № 4 находится в привершинной части склона и имеет меньшую мощность рыхлых отложений, чем раскопы № 1–3. На следующем этапе изучения мастерской им. А.П. Окладникова на основе полученных результатов планируется уточнить стратиграфическую привязку археологического материала, найденного в 1959–1967 гг., и ввести его в научный оборот.

Заключение

Комплекс данных, полученных в 2020 г., позволил соотнести и привязать раскопы прошлых лет на местности, создать ортофотоплан, что в дальнейшем послужит основой для фиксации и изучения археологического материала, реконструкции природных условий и способов адаптации древнего человека, а также планиграфического анализа мастерской им. А.П. Окладникова.

Е.А. Филатов работал в рамках гранта Научно-образовательного центра «Новая археология» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета. М.О. Филатова работала по проекту НИР № 0264-2019-0010 «Реконструкция природных условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном периоде» лаборатории «PaleoData» ИАЭТ СО РАН. Авторы выражают благодарность за помощь в реализации проведенных исследований М.В. и А.В. Константиновым.

Список литературы Топографические исследования мастерской имени А.П. Окладниковав Восточном Забайкалье

- Астахов С.Н. Отчет о работах в Читинской области в 1962 г. // Научно-отраслевой архив ИА РАН. 1962. Ф. 1. Р. 1. № 2732.

- Астахов С.Н. Шурфы-шахты для добычи каменного сырья в палеолите на Титовской сопке // Зап. ИИМК РАН. - 2018. - № 19. - С. 13-19.

- Береговая Н.А. Палеолитические местонахождения СССР // МИА. - 1960. - № 81. - С. 106-107.

- Гурина Н.Н. Исследования древних шахт по добыче кремня // КСИА. - 1966. - Вып. 106. - С. 31-37.

- Кириллов И.И., Рижский М.И. Очерки древней истории Забайкалья. - Чита, 1973. - 137 с.

- Константинов М.В. Археология Забайкалья: верхний палеолит // Гуманитарный вектор. Сер.: История, политология. - 2013. - № 3 (35). - С. 10-12.

- Кулаков С.А. Мастерские в каменном веке: история выделения, критерии определения и классификации // Петербург. Археол. вести. - 1993. - № 7. - С. 3-13.

- Любин В.П. Верхнеашельская мастерская Джрабер // КСИА. - 1961. - Вып. 82. - С. 59-67.

- Петрин В.Т. К проблеме классификации памятников каменного века Монголии // Археология, этнография и антропология Монголии. - Новосибирск: Наука, 1987. - С. 27-45.

- Петрунь В.Ф. К петрофизической характеристике материала орудий палеолита // Палеолит и неолит СССР. - 1971. - Т. 6. - С. 282-297. - (МИА; № 173).

- Прокопец Д.М., Белов С.Д. Современные способы фиксации археологических объектов в полевых условиях // Мультидисциплинарные исследования в археологии. - 2018. - № 2. - С. 94-102.