Топография корней легких в раннем плодном периоде онтогенеза человека

Автор: Щербаков С.М., Железнов Л.М.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.19, 2011 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения особенностей голо-, ске- лето- и синтопии корней легких в раннем плодном периоде онтогенеза было обследовано 60 плодов обоего пола. С помощью распилов по Н.И. Пиро- гову, макромикроскопического препарирования, гистотопографического метода и морфометрии получены сведения об особенностях топографии корней легких на данном этапе онтогенеза. По- лученные сведения могут быть использованы при ультразвуковых исследованиях плода и развития фетальной хирургии.

Плод, корень легкого, топография

Короткий адрес: https://sciup.org/143176987

IDR: 143176987

Текст научной статьи Топография корней легких в раннем плодном периоде онтогенеза человека

Введение. Развитие новых диагностических (ультрасонография, магнитнорезонансная томография плода) и лечебных технологий (фетальная хирургия) в перинатологии [1,2] должно иметь, прежде всего, соответствующее анатомическое обоснование. Дыхательная система является зоной формирования целого ряда пороков развития [3] и их ранняя диагностика и лечение в ряде случаев позволяет сохранить жизнь плода. Известны исследования по топографической анатомии трахеи и главных бронхов в раннем плодном периоде онтогенеза человека [4], ультразвуковой анатомии легких плода [5]. Вопросы топографии корней легких в раннем плодном периоде онтогенеза человека не рассматривались, хотя именно в этот период органогенез уже завершен, а вопросы становления топографии находятся в самом начале.

Материал и методы исследования. Настоящее исследование выполнено на 60 плодах обоего пола в возрасте 16 – 24 недели из материала коллекции кафедры анатомии человека Оренбургской государственной медицинской академии, полученных с соблюдением этических и деонтологических норм. После фиксации плодов изучали голо-, скелето- и синтопию корней легких с применением макромикроскопического препарирования, распилов торсов плодов по методике Н.И. Пирогова в трех взаимноперпендикулярных плоскостях в нашей модификации (предварительное армирование мягких тканей фиксированного плода перед секцией для предотвращения их смещения в срезе с помощью инъекционных игл, вводимых параллельно плоскости среза), гистотопографического метода, морфометрии. Для изготовления гистотопограмм декальцинированные срезы проводили через батарею спиртов возрастающей концентрации, перекладывали в спирт – эфир, затем пропитывали растворами целлоидина, после посадки на деревянный блок выполняли серию строго ориентированных срезов толщиной 30 – 40 мкм. Для гистологической окраски срезов применяли способ Ван – Гизон с последующим заключением в бальзам.

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка голотопии ворот легкого показала, что слева ворота имеют неправильную овальную форму, в отличие от ворот правого легкого, для которого больше характерна полигональная форма. Справа ворота шире и несколько длиннее. Корень легкого уплощен спереди назад и по форме напоминает геометрическую трапецию с большим основанием у ворот легкого. Особенностью корня легкого на всех периодах исследования является отсутствие клетчатки среди его составных элементов. С помощью макромикроскопического препарирования и распилов торсов плода по методике Н.И. Пирогова установлено, что при переднем доступе корень правого легкого, по сравнению с левым, залегает глубже. Во всех исследуемых периодах продольные и поперечные размеры правого корня у ворот легкого, как правило, больше левого на 0,5 – 1,0 мм и 1,2 – 1,5 мм соответственно. Проекция корней легких в исследуемых периодах онтогенеза на переднюю и заднюю грудную стенки варьирует, она также неодинакова с обеих сторон. В начале исследуемого периода корень левого легкого определяется спереди на уровне III – VI ребро, сзади – на уровне Th3 (ниж- ний край позвонка) – Th6. Корень правого легкого проецируется спереди на уровне – II межреберье (71,5 %), III ребро (28,5 %) – V ребро, сзади проекция соответствует уровню Th3 (верхний край позвонка) – Th5. В конце исследуемого периода корень левого легкого проецируется на переднюю грудную стенку на уровне IV – VII ребро, на заднюю грудную стенку – на уровне Th4 – Th7. Справа корень легкого находится спереди на уровне III – VI ребро, сзади на уровне Th3 – Th6.

Для описания синто-пии корней легкого плода наиболее информативными оказались горизонтальные срезы по Н.И. Пирогову на уровнях Th4 – Th7 и фронтальный срез через средние подмышечные линии. Макромикроскопи-ческое изучение указанных уровней сечения показало следующее.

На срезах уровня Th4 крупные сосуды и бронхи располагаются ближе к средней трети средостенной поверхности обоих легких, причем справа их значительно больше. В начале исследуемого периода к правой полуокружности бифуркации трахеи, а в конце исследуемого периода – к правой полуокружности правого главного бронха задним краем и задней третью средостенной поверхности прилежит правое легкое. На уровне нижнего края Th4 средняя треть средостенной поверхности правого легкого соприкасается с правой легочной артерией. В начале исследуемого периода в срезах отмечается бифуркация трахеи, а в конце – главные бронхи. Левый главный бронх овальной, сплюснутой с боков формы. Правый главный бронх имеет округлую форму. Медиальными полуокружностями главные брон-

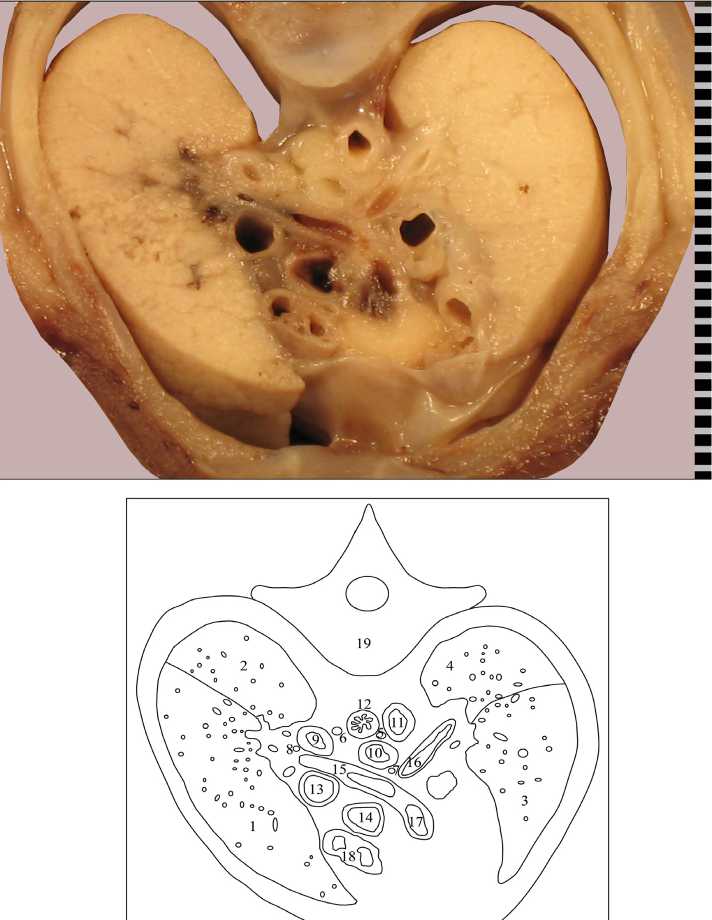

Рис. Синтопия легких на уровне Th5. А – фото с препарата горизонтального пироговского распила. Возраст плода 19 недель, вид сверху, увеличено в 3 раза. Б – схема. 1 – средняя доля правого легкого, 2 – нижняя доля правого легкого, 3 – верхняя доля левого легкого, 4 – нижняя доля левого легкого, 5 – левый блуждающий нерв, 6 – правый блуждающий нерв, 7 – левый диафрагмальный нерв, 8 – правый диафрагмальный нерв, 9 – правый главный бронх, 10 – левый главный бронх, 11 – нисходящая аорта, 12 – пищевод, 13 – верхняя полая вена, 14 – восходящая аорта, 15 – правая легочная артерия, 16 – левая легочная артерия, 17 –легочный ствол, 18 – ушко правого

предсердия, 19 – тело позвонка.

хи соприкасаются друг с другом и значительно смещены вправо относительно срединной сагиттальной плоскости. С передней полуокружностью правого главного бронха соприкасается верхняя полая вена. С задними полуокружностями главных бронхов соприкасается пищевод. Левый главный бронх спереди контактирует с задней полуокружностью восходящей аорты, а сзади – с правой полуокружностью нисходящей аорты. С задней полуокружностью правого главного бронха соприкасается правый блуждающий нерв. Левый блуждающий нерв прилежит к передней полуокружности нисходящей аорты, левой легочной артерии и заднему краю левого легкого. Правый диафрагмальный нерв располагается между задней полуокружностью верхней полой вены и передней полуокружностью правого главного бронха. Левый диафрагмальный нерв определяется между левой полуокружностью восходящей аорты и левой долей вилочковой железы. В конце исследуемого периода синтопические взаимоотношения легких, сосудов и нервов схожи с описанными выше. На уровне Th5 на всем протяжении изученного периода латеральная полуокружность правого главного бронха тесно соприкасается с задней третью средостенной поверхности правого легкого, а правая легочная артерия – со средней третью этой поверхности легкого. Правый и левый главные бронхи округлой формы и значительно смещены вправо. Просвет правого главного бронха несколько шире. Левый главный бронх латеральной полуокружностью соприкасается с левой легочной артерией, передней – прилежит к правой легочной артерии. Правый главный бронх передней полуокружностью контактирует с правой легочной артерией. К задней полуокружности левого главного бронха тесно прилежит округлой формы пищевод. К передней полуокружности левого главного бронха прилежит восходящая аорта. Правая легочная артерия передней стенкой граничит с верхней полой веной. К левой легочной артерии прилежит передней полуокружностью нисходящая аорта. Кпереди и справа от нисходящей аорты располагается левый главный бронх. Средняя треть средостенной поверхности левого легкого соприкасается с левой легочной артерией. Правый блуждающий нерв плотно прилежит к задней полуокружности правого главного бронха и правой полуокружности пищевода. Левый блуждающий нерв располагается между левой полуокружностью пищевода, правой полуокружностью нисходящей аорты и задней полуокружностью левого главного бронха. Правый диафрагмальный нерв расположен впереди правого главного бронха и прилежит к задней полуокружности верхней полой вены. Левый диафрагмальный нерв находится у передней полуокружности левого главного бронха, соприкасается с левой легочной артерией и восходящей аортой (рис.).

На уровне Th6 в воротах, расположенных в области задней трети средостенной поверхности правого легкого, отчетливо определяются средний и нижний долевые бронхи, легочные артерия и вена. В задней трети средостенной поверхности левого легкого, в воротах, располагаются овальной формы нижний долевой бронх, легочные артерия и вена. К левому нижнему долевому бронху левой полуокружностью прилежит грудная аорта округлой формы.

На горизонтальных срезах на уровне Th7 в проекции ворот отчетливо определяются впадающие в левое предсердие легочные вены.

На фронтальных срезах, выполненных через средние подмышечные линии, видно, что ворота правого легкого шире, несколько длиннее и расположены выше. Среди элементов корня правого легкого отчетливо определяются верхнедолевой и средний долевой бронхи, занимающие в воротах верхнее и срединное положения. Ниже и несколько латеральнее среднего долевого бронха располагается легочная артерия. Легочные вены находятся выше и ниже легочной артерии. В воротах левого легкого срединное положение занимают верхнедолевой и нижний долевой бронхи. Легочная артерия располагается латеральнее и выше верхнедолевого бронха. Верхняя легочная вена находится на одном уровне с верхнедолевым бронхом и несколько удалена кнаружи. Нижняя легочная вена определяется под нижним долевым бронхом.

Обсуждая полученные результаты, следует обратить внимание на следующие факты.

Комплексный анализ горизонтальных и фронтальных срезов грудной полости показывает, что принципиальное положение элементов корня легкого (главный бронх, легочная артерия, легочная вена) в его воротах на данном этапе онтогенеза соответствует таковым у лиц зрелого возраста. Однако, отсутствие дыхательной функции легких, существенное внедрение в грудную клетку долей печени, отсутствие развитой рыхлой соединительной ткани и жировой клетчатки в воротах легкого, особенности геометрии легких, как целого органа, приводит к целому ряду существенных отличий голо-, скелето- и синтопии элементов корня легкого от таковых у новорожденных, детей и лиц зрелого возраста: это и более высокое расположение корней легких, более тесные контакты между элементами корня и соседними крупными сосудами и нервами, нахождение непосредственно в воротах не главных бронхов, а их последующих градаций.

Выводы. 1. Взаимоотношения основных элементов корня легкого (главный бронх, легочная артерия, легочная вена) в раннем плодном периоде онтогенеза принципиально схожи с последующими этапами онтогенеза.

-

2. Вместе с тем имеется ряд существенных закономерных отличий в скелето- и синтопии элементов корня легкого, обусловленных особенностями жизнедеятельности плода на данном этапе онтогенеза.

-

3. Выявленные детали топографии корня легкого должны учитываться при выполнении скрининговых ультрасонографических исследований и оперативных вмешательств на органах дыхательной системы плода.

Список литературы Топография корней легких в раннем плодном периоде онтогенеза человека

- Стрижаков, А.Н. Внутриутробная хирургия//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатоло гии/А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко. -2003. -Т.2, №3. -С.30 -36.

- Медведев, М.В. Нормальная ультразвуковая анатомия плода [Текст]/М.В. Медведев, Н.А. Алтынник. -М: Реал Тайм, 2008. -152 с.

- Бородулин, Б.Е., Гелашвили П.А., Бородулина Е.А., Подсевалова И.В. Пороки развития и на следственные заболевания легких: Самара; СамГМУ, 2003 -112 с.

- Михайлов, С.Н. Топография трахеи и главных бронхов в раннем плодном периоде онтогенеза человека//Автореф. … дисс. канд. мед. наук. -2008. -Оренбург. -24 с.

- Heling, K.S. Reliability of prenatal sonographic lung biometry in the diagnosis of pulmonary hypoplasia/K.S. Heling, C. Tennstedt, R. Chaoui, K.D. Kalache,J. Hartung, R. Bollmann//Prenat Diagn. -2001. -Vol. 21. -P. 649 -65