Топографо-анатомическая изменчивость питательного канала и питательных отверстий костей голени

Автор: Анисимова Е.А., Попрыга Д.В., Попов А.Н., Анисимов Д.И., Чупахин Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить местоположение и направление питательного канала диафизов и зоны концентрации питательных отверстий костей голени. Материал и методы. Изучали параметры большой и малой берцовых костей (п=208) взрослых людей от 22 до 89 лет (118 мужчин и 90 женщин). Результаты. Изучены явления индивидуальной и возрастной изменчивости, полового диморфизма и билатеральной диссимметрии положения и направления питательного канала и зон концентрации питательных отверстий костей голени. Определена дистанция питательного отверстия у различных типов костей голени. Заключение. Положение и направление питательного канала диафизов костей голени различаются у разных типов костей.

Большеберцовая, малоберцовая кости, изменчивость, питательное отверстие, питательный канал

Короткий адрес: https://sciup.org/14917674

IDR: 14917674

Текст научной статьи Топографо-анатомическая изменчивость питательного канала и питательных отверстий костей голени

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: (8452) 66-97-65.

and direction of nutrient canal of diaphyses of shin bones

систематизации и оценки под углом зрения как фундаментальных наук, так и прикладной их значимости.

Цель: определить местоположение и направление питательного канала диафизов и зоны концентрации питательных отверстий костей голени в связи с формой кости.

Материал и методы. Методом остеометрии изучали параметры большой и малой берцовых костей (n=208) взрослых людей от 22 до 89 лет (118 мужчин и 90 женщин); определяли общую длину, ширину середины диафиза, а также широтно-длиннотный указатель (ШДУ) — процентное отношение ширины середины диафиза к общей длине кости, дистанцию питательного отверстия (ДПО) — расстояние от середины диафиза кости до питательного канала, коэффициент питательного отверстия (КПО) — процентное отношение ДПО к длине кости. Для формирования групп использовали метод сигмальных отклонений, средние значения параметров характеризовались М±σ, ниже средних <М-σ, выше средних >М+σ. При-

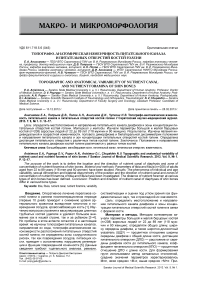

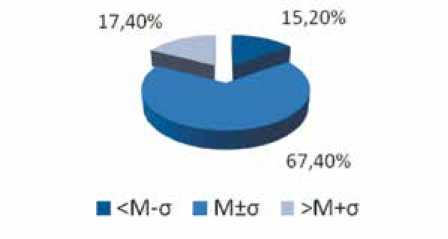

Рис. 1. Экстенсивность широтно-длиннотного указателя костей голени: 1 — большеберцовой, 2 — малоберцовой

меняли метод описательной статистики: определяли амплитуду (min-max); среднее значение (M); ошибку среднего (m); стандартное отклонение (σ); для изучения изменчивости признаков определяли коэффициент вариации (Сv%). Определяли показатель экстенсивности (относительная величина, показывающая, как велика отдельная часть по отношению ко всей изучаемой совокупности). Различия средних арифметических величин считали достоверными при 99%-ном (p<0,01) и 95%-ном (p<0,05) порогах вероятности. Для определения сопряженности размеров костей голени между собой и с параметрами тела использовали корреляционный анализ, связь считалась слабой при r<0,25; умеренной при r от 0,25 до 0,5; средней (значительной) при r от 0,5 до 0,75 и сильной (тесной) при r>0,75. Для определения степени изменения одной величины при соответствующем изменении другой применяли метод регрессионного анализа.

Результаты. Для костей голени определены широтно-длиннотные указатели. Средняя длина большеберцовой кости составляет 369,5±2,0 мм, ширина середины диафиза 23,3±0,2 мм, широтно-длиннотный указатель 6,3±0,1% (о=0,6), для малоберцовой кости данные параметры равны: 362,2±2,0 мм, 13,6±0,2 мм и 3,9±0,1% (о=0,8) соответственно (рис. 1).

Экстенсивность указателя большеберцовой кости составляет долихо- (<М-о) 15,2%, мезо- (М±о) 67,4%, брахиморфных костей (>М+о) 17,4%; для малоберцовой кости показатель экстенсивности ши-ротно-длиннотного указателя варьирует следующим образом: долихо- 17,9%, мезо- 62,9%, брахиморфных костей 19,2%.

На диафизе большеберцовой кости в 87% наблюдений имеется одно питательное отверстие, ведущее в питательный канал. Питательное отверстие обычно располагается в верхней трети диафиза на его задней поверхности ближе к межкостному краю, ниже линии камбаловидной мышцы ( linea m. solei ). Отверстие имеет овальную форму, размеры в среднем составляют 2,3×24,2 мм (А ширины 1,4–3,5 мм, А длины 19,5–36,7 мм). Отверстие ведет в питательный канал, который при отсутствии добавочного канала, в 100% наблюдений имеет нисходящее направление. Угол направления питательного канала в среднем равен 8,1±0,3º (А угла 3,0–20,0º). В изучаемой выборке не выявлено ни возрастно-половых, ни билатеральных различий параметров (р>0,05).

Удвоение питательного отверстия наблюдалось в 13,0% случаев на правой большеберцовой кости и в 6,1% на левой. При этом добавочный канал был меньших размеров и более чем в половине случа-

а б

1 2 3 4

Рис. 2. Направление питательного канала диафиза: а — большой, б — малой берцовой кости (1, 3 — с параллельным направлением, 2, 4 — с противоположным направлением)

Таблица 1

Вариационно-статистическая характеристика ДПО у разных типов большеберцовых костей, мм

|

Формы костей |

Кол-во, % |

Вариационно-статистические показатели |

р |

|||

|

Min-Max |

М±m |

σ |

Сv% |

|||

|

Долихоморфные (Д) |

12,3 |

65,0–105,0 |

90,6±0,7 |

3,7 |

16,8 |

Д-М 0,0000…1 |

|

Мезоморфные (М) |

70,3 |

50,0–100,0 |

80,3±0,6 |

5,8 |

18,4 |

М-Б 0,0000…1 |

|

Брахиморфные (Б) |

17,4 |

22,0–95,0 |

64,8±1,1 |

5,6 |

23,6 |

Д-Б 0,0000…1 |

П р и м еч а н и е : р — различия ДПО у разных типов костей.

ев (55,6%) имел противоположное (восходящее) направление.

Питательное отверстие диафиза малоберцовой кости в 81 % справа и в 88% слева было одиночным. Отверстие ведет в питательный канал, который справа в 79,7% наблюдений имееет нисходящее направление, в 18,8% восходящее и в 1,5% косое нисходящее; слева канал имел нисходящее направление в 78,3% наблюдений и восходящее в 21,7%. Удвоение отверстий справа было в 13% случаев, при этом канал имел нисходящее направление в 77,8% и восходящее в 22,2% наблюдений (рис. 2).

Слева канал был удвоен в 17,4% случаев, при этом нисходящее и восходящее направление канала наблюдалось поровну (по 50%).

Угол направления питательного канала диафиза малоберцовой кости у мужчин в среднем равен 21,2±2,1º (А угла 4—70º); у женщин угол статистически достоверно меньше на 1,9–6,9º (р<0,05) и в среднем составляет 16,5±2,2º (А угла 4—70º). Возрастные и билатеральные различия статистически недостоверны (р>0,05). Вариабельность угла направления питательного канала диафиза малоберцовой кости выше по сравнению с большеберцовой костью и колеблется от 35,2 до 78,0%.

Дистанцию питательного отверстия определяли как расстояние от середины диафиза большеберцовой кости до питательного отверстия: если оно располагалось выше середины диафиза, значения считались положительными, если ниже — отрицательными.

При наличии одного питательного канала диафиза большеберцовой кости значение ДПО всегда положительно и варьирует от 21,0 до 86,0 мм (61,6±1,0 мм). Средние значения КПО составляют 1б,7±0,3% (16,4% у мужчин и 16,2% у женщин), возрастно-половые и билатеральные различия статистически недостоверны (р>0,05).

При наличии добавочного питательного канала ДПО может быть как положительным, так и отрицательным. Справа среднее значение ДПО составляет 4,8±0,1 мм (от –73,5 до 76,0 мм) (отрицательных значений ДПО было 55,5% наблюдений, положительных 45,5%); слева ДПО имеет отрицательное среднее значение –7,5±0,2 мм (от –35,0 до 58,0 мм) (отрицательных значений ДПО было 75%, положительных 25%).

ДПО малоберцовой кости справа составляет 7,2±1,0 мм (от –53,0 до 56,0 мм), слева 11,5±1,4 мм (от –53,0 до 56,0 мм). Положительные значения ДПО справа наблюдались в 68,6%, отрицательные в 30,4% случаев; слева 73,9% было положительных значений ДПО и 26,1% отрицательных. КПО малоберцовой кости у мужчин в среднем составляет 2,3±0,3%, у женщин 3,1±0,4%, статистически значимых возрастно-половых и билатеральных различий не выявлено (р>0,5).

При наличии добавочного питательного канала малоберцовой кости ДПО справа имела среднее значение 6,9±1,1 мм (от –53,0 до 56,0), слева –35,5±3,3 мм (от -68,0 до 15,0). 77,8% добавочных каналов имели положительные значения ДПО (располагались выше середины диафиза) и 22,2% — отрицательные (располагались ниже середины диафиза).

Место вхождения главной диафизарной артерии большеберцовых костей при разной форме костей различно. При увеличении широтно-длиннотного индекса кости (короткие широкие кости) уменьшается ДПО.

Выявлено, что для большеберцовых костей брахиморфного типа ДПО наиболее вариабельна и коэффициент вариации составляет 23,6%; для долихоморфного типа Cv=16,8% и для мезоморфного типа Cv=18,4%. Различия ДПО у костей разных типов статистически достоверны (р<0,001) (табл. 1, рис. 3).

Для построения матрицы корреляций использовали следующие параметры большеберцовой кости:

Рис. 3. Зоны «хирургического риска» у костей различной формы длину кости, ширину середины диафиза, ШДУ и ДПО (табл. 2).

Таблица 2

Матрица парных корреляций изучаемых параметров

|

Параметр |

Длина кости |

Ширина диафиза |

ШДУ |

ДПО |

|

Длина кости |

1,00 |

0,51 |

–0,35 |

0,65 |

|

Ширина диафиза |

0,51 |

1,00 |

0,77 |

0,42 |

|

ДПО |

0,65 |

0,42 |

–0,29 |

1,00 |

|

ШДУ |

–0,35 |

0,77 |

1,00 |

–0,29 |

Наиболее значимые корреляции ДПО отмечены с длиной кости (r=0,65). На основании значительной сопряженности параметров вычислили уравнение линейной регрессии для ДПО с 95%-ным доверительным интервалом:

ДПО = –25,9 + 0,2 × длина кости.

Таким образом, для костей долихоморфного типа место вхождения в диафиз артерии, питающей кость, менее вариабельно (Cv=l6,8%) и занимает участок диафиза протяженностью 4,0 см (от 6,5 до 10,5 см выше середины диафиза, в среднем 9,1 см), мезоморфные кости имеют коэффициент вариации 18,4%, место вхождения артерии занимает участок 5,0 см (от 5,0 до 10,0 см, в среднем 8,0 см), наиболее вариабельно (Cv=23,6%) место вхождения артерии у костей брахиморфного типа и занимает участок диафиза в 7,3 см (от 2,2 до 9,5 см выше середины диафиза, в среднем 6,5 см).

Для изучения расположения питательных отверстий на проксимальном эпифизе большеберцовой кости были выделены следующие анатомические ориентиры: медиальный и латеральный мыщелки, подколенная поверхность, поверхность над большеберцовой бугристостью, переднее и заднее межмыщелковые поля. На дистальном эпифизе ориентирами послужили медиальная лодыжка, малоберцовая вырезка, передняя и задняя поверхности нижнего эпифиза большеберцовой кости.

При сравнительном количественном анализе питательных отверстий различных участков верхнего эпифиза выявлено, что в среднем число питательных отверстий у мужчин больше по сравнению с женщинами, диссимметрия носит флуктуирующий характер. Коэффициент вариации высокий и колеблется от 30,0 до 75,5%, что указывает на значительную индивидуальную изменчивость данного признака.

В ходе исследования выявлено, что наибольшее количество питательных отверстий находится в области медиального (от 9 до 137) 54,2±1,8 и латерального (от 10 до 144) 46,5±1,6 мыщелков. В области подколенной поверхности среднее их количество составляет 43,5±1,5 (от 4 до 97); над бугристостью 32,5±1,0 (от 5 до 96); в области переднего 13,4±0,7 (от 2 до 45) и заднего 5,2±0,4 (от 1 до 22) межмыщелковых полей.

При анализе распределения питательных отверстий на нижнем эпифизе выявлено, что у мужчин среднее количество отверстий больше, чем у женщин, в среднем на 1/3 (р<0,05); билатеральные различия носят флуктуирующий характер.

Наибольшее количество питательных отверстий расположено в области медиальной лодыжки (от 1 до 103) 27,5±1,2 и малоберцовой вырезки (от 3 до 58)

26,5±1,0; на передней поверхности нижнего эпифиза их среднее количество составляет 23,8±0,8 (от 1 до 68), на задней 24,4±0,9 (от 1 до 96). Вариабельность количества отверстий на всех участках нижнего эпифиза большеберцовой кости высокая и колеблется от 37,5 до 82,4%, что указывает на значительную изменчивость параметра.

Для изучения расположения питательных отверстий на эпифизах малоберцовой кости были выделены следующие анатомические ориентиры: головка малоберцовой кости, латеральная лодыжка, лодыжковая ямка. При сравнительном количественном анализе питательных отверстий различных участков эпифизов малоберцовой кости выявлено, что в среднем число питательных отверстий у мужчин больше по сравнению с женщинами на 48,6%, билатеральная диссимметрия носит флуктуирующий характер.

Наибольшее количество питательных отверстий находится на головке малоберцовой кости 54,3±2,3 у мужчин и 21,6±1,4 у женщин (от 2 до 134) и в области латеральной лодыжки 52,6±2,2 и 25,4±2,0 (от 1 до 140) соответственно. В области лодыжковой ямки количество отверстий у мужчин в среднем составляет 8,5±0,3, у женщин 4,0±0,2 (от 0 до 20). Коэффициент вариации количества питательных отверстий эпифизов малоберцовой кости высокий и колеблется от 36,8 до 77,6%, что указывает на значительную индивидуальную изменчивость данного признака.

Таким образом, зоны концентрации питательных отверстий большеберцовой кости локализованы в области эпифизов, максимальное количество питательных отверстий имеют медиальный, латеральный мыщелки и подколенная поверхность; у малоберцовой кости зоны концентрации отверстий расположены в области лодыжки и головки. Уровень и угол вхождения диафизарной артерии различны у костей разного типа.

Обсуждение. Переломы костей голени составляют около 10% от всех переломов костей скелета, при переломах нередко происходит повреждение артерий, питающих кости голени, что является причиной замедленной консолидации и развития гнойно-септических осложнений [6]. Общеизвестно, что остеосинтез влечет за собой расстройства гемоциркуляции. Изучение особенностей кровоснабжения костей остается крайне актуальным, поскольку кости скелета богато снабжены сосудами и очень чувствительны к нарушению кровообращения, неизбежно возникающему при травме [7]. Ряд исследователей, как отечественных, так и зарубежных, отмечают, что после применения погружных металлических фиксаторов повреждаются сосуды, питающие кость, надкостница и костный мозг, которые имеют особо важное значение для репаративного остеогенеза, даже наложение такого малотравмирующего чрескостного фиксатора, как аппарат Илизарова, на кость приводит к тому, что наблюдаются нарушения «медуллярного кровоснабжения и аваскулярность внутренних слоев кости дистальнее уровня проведения спиц» [4]. Тяжесть повреждения костного мозга во время операции играет большую роль в репаративной регенерации [4, 8, 9]. При сохранности части сосудов в кости, реально имеется угроза их тромбоза вследствие выделения большого количества биологически активных веществ из разрушенной костной ткани. Появление кист в костномозговой полости и в межбалочных пространствах приводит к развитию воспалительных процессов. Определение зон концентрации питательных отверстий и уровня вхождения диафизарных артерий перед введением металлоконструк- ций в поврежденную кость поможет оптимизировать процессы репарации и консолидации, уменьшить риск осложнений в травматологии и ортопедии и улучшить результаты лечения больных с различными переломами костей голени [10].

Заключение. Таким образом, для костей брахиморфного типа характерна более вариабельная ДПО со средним значением 64,8±1,1 мм (зона «хирургического риска» от 22,0 до 95,0 мм), угол направления питательного канала в среднем равен 16,8º; мезоморфные кости имеют среднюю вариабельность ДПО со средним значением 80,3±0,6 мм (зона «хирургического риска» от 50,0 до 100,0 мм), угол направления питательного канала 13,2º; для долихоморфных костей характерна средняя вариабельность ДПО, равная 90,62±0,7 мм (зона «хирургического риска» от 75,0 до 115,0 мм), угол направления питательного канала в среднем равен 9,1º, то есть у долихоморфных костей главная диафизарная артерия входит выше от середины диафиза под меньшим углом, у брахиморфных костей место вхождения артерии расположено ближе к середине диафиза и артерия входит в питательный канал под большим углом. ДПО детерминирована признаком «длина кости», при увеличении длины кости увеличивается ДПО, но вместе с тем уменьшается диапазон возможного расположения отверстия питательного канала.

Список литературы Топографо-анатомическая изменчивость питательного канала и питательных отверстий костей голени

- Писарев В.В., Львов С. Е., Васин И.В., Тихомоло-ва Э.В. Регионарная гемодинамика при различных видах оперативного лечения диафизарных переломов костей голени//Травматология и ортопедия России. 2012. № 1. С. 36-42

- Ручкина И. В., Дьячков А. Н. Роль мягких тканей в заживлении переломов и их дефектов трубчатых костей: обзор литературы//Гений ортопедии. 2005. № 3. С. 162-167

- Особенности заживления простых переломов диа-физа костей голени в зависимости от степени повреждения структурных компонентов кости/Н.А. Кононович, Н.В. Петровская, Л. О. Марченкова, А.Н. Дьячков//Ветеринарная патология. 2010. № 1. С. 45-49

- Local and systemic control in Ewing»s sarcoma of the femur treated with chemotherapy, and locally by radiotherapy and/or surgery/G. Bacci, S. Ferrari, A. Longhi [et al.]//The journal of bone and joint surgery. 2003. Vol. 85, № 1. P. 107-114

- Жмурко P. С. Внешнее строение, топография питательных отверстий и структура и биомеханические свойства костной ткани бедренной кости: автореф. дис.... канд. мед. наук. Саратов, 2010. 24 с.

- Слободской А. Б., Норкин И. А., Попов А. Ю. Трехмерное моделирование репозиции отломков при переломах длинных трубчатых костей. Саратов: ИЦ «Наука», 2012. 142 с.

- Кровоснабжение конечности и показатели свертывающей системы крови при замещении дефектов костей голени в эксперименте/В. К. Камерин, А. Н. Дьячков, Л. И. Сбродова, Н. И. Гордиевских//Гений ортопедии. 2007. № 1. С. 24-27

- Опыт минимально-инвазивного накостного остео-синтеза переломов дистального отдела костей голени/Е.Ш. Ломтатидзе, В.Е. Ломтатидзе, Д. В. Волченко [и др.]//Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 2011. №4-1. С. 115-118

- Щуров В. А., Мацукатов Ф.А. Оценка функционального состояния конечности у больных с закрытыми переломами костей голени в условиях лечения по Илизарову//Травматология и ортопедия России. 2012. № 3. С. 45-50

- Особенности заживления простых переломов диа-физа костей голени в зависимости от степени повреждения структурных компонентов кости/Н.А. Кононович, Н.В. Петровская, Л.О. Марченкова, А.Н. Дьячков//Ветеринарная патология. 2010. № 1. С. 45-49.