Топографо-анатомическое и клиническое обоснование использования доступа Мерзликина-Парамоновой при операциях на печени

Автор: Мерзликин Николай Васильевич, Петров Лев Юрьевич, Цхай Валентина Федоровна, Сотников Алексей Алексеевич, Парамонова Люция Михайловна, Нороева Туяна Алексеевна, Марьина Марина Евгеньевна, Грищенко Максим Юрьевич, Саруева Анастасия Павловна, Навасардян Вреж Грачович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является изучение результатов внедрения в клиническую практику доступа Мерзликина-Парамоновой. Материал и методы. В эксперименте на 20 трупах проведено изучение топографо-анатомических, пространственных взаимоотношений в ране с учетом критериев оценки по А.Ю. Созон-Ярошевичу. В клинике доступ Мерзликина-Парамоновой применен в лечении 81 пациента с очаговой патологией печени (рак, гемангиома, альвеококкоз), которым выполнены радикальные и паллиативные оперативные вмешательства. Прослежены ближайшие и отдаленные результаты в сроки до 5 лет после лечения. При всех перечисленных вмешательствах предлагаемый доступ обеспечивал достаточный обзор печени, свободу манипуляций в области крупных желчных протоков, сосудов, в том числе и криоинструментами, возможность выполнения лимфодиссекции и комбинированных операций. Результаты. Предложенный доступ для оперативного вмешательства на печени имеет значительные преимущества перед традиционными, обеспечивает хороший обзор для ревизии оперируемого органа как при первичном, так и рецидивном поражении. Использование доступа позволило провести более раннюю активизацию больных, снизить количество послеоперационных осложнений за счет меньшего натяжения раны, скорейшего купирования болевого синдрома и снижения внутриабдоминальной гипертензии, что позволило сократить сроки лечения больных. В отдаленном послеоперационном периоде снижалась частота развития послеоперационных грыж за счет меньшего повреждения нервных окончаний передней брюшной стенки. Заключение. Доступ Мерзликина-Парамоновой малотравматичен за счет того, что учитываются иннервация и мышечное строение стенки брюшной полости, а также более физиологичен, что подтверждается низкими показателями осложнений. Хорошая доступность оперируемого органа, возможность для расширения и выполнения радикальных и циторедуктивных операций показали, что доступ создает достаточный простор для ревизии и оперативного вмешательства как в случае первичного, так и метастатического поражения органа. С учетом этого заявленный способ доступа может быть рекомендован для активного внедрения в клиническую практику.

Очаговое поражение печени, рак печени, операционный доступ, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140254327

IDR: 140254327 | УДК: 616.36-091-089 | DOI: 10.21294/1814-4861-2020-19-2-100-107

Текст научной статьи Топографо-анатомическое и клиническое обоснование использования доступа Мерзликина-Парамоновой при операциях на печени

В абдоминальной онкологии и хирургии внимание обращено в первую очередь на разработку показаний к операции и операционную технику, а разрез брюшной стенки интересует лишь в качестве хорошего доступа к оперируемому органу. Однако от выбора хирургического доступа зависят успех лечения пациента, возможность выполнения радикального вмешательства, развитие послеоперационных осложнений и исход оперативного лечения.

Оперативное лечение очаговой патологии печени (рак, гемангиомы, паразитарные заболевания) сопряжено со значительными трудностями из-за расположения органа в труднодоступной анатомической области, выявления патологического процесса в запущенной стадии, что связано с распространением его на соседние органы, кровеносные сосуды и лимфатические протоки.

В настоящее время единственным радикальным способом лечения очаговых заболеваний печени остается хирургическое вмешательство. Одним из основных этапов оперативного лечения является рациональный хирургический доступ, позволяю- щий обеспечить наибольший простор и возможность лучшего осмотра той области, где надлежит выполнить вмешательство. Хирургическое лечение заболеваний печени осложнено особенностями анатомического расположения органа. Большая часть ее защищена реберным каркасом, из-за чего диафрагмальная поверхность, особенно в области 7–8 сегментов по Куино, кавальные и глиссоно-вые ворота, труднодоступны для хирургического вмешательства. У взрослого здорового человека нижний край печени, как правило, не выступает из-под реберной дуги, что значительно затрудняет хирургические манипуляции на этом органе. Кроме того, положение ее может изменяться как в норме, так и при патологических состояниях.

В связи с этим было разработано множество хирургических доступов, отвечающих двум главным принципам: минимальная травматичность и максимальная доступность к органу, что само по себе является взаимоисключающим. Методика хирургического доступа не безразлична для больного, так как для создания широкого обзора пересекаются мышцы живота, что в последующем приводит к их денервации и нарушению кровос- набжения. Расширение операционного доступа для создания необходимого простора в ране повышает травматизацию окружающих тканей. Кроме того, существует предел – физиологическая дозволенность расширения раны, – переходя который, можно навредить больному. По этой причине предложено множество различных доступов. Их можно разделить на вертикальные, поперечные, косые, комбинированные. Все они имеют свои преимущества и недостатки, поэтому в выборе необходимо учитывать большое количество факторов, в том числе обширность поражения органа, наличие сопутствующей патологии, телосложение больного, предыдущие операции. При всем многообразии доступов отсутствовало единое мнение о требованиях к качеству доступа.

Впервые разработкой критериев оценки доступа занялись на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова (ныне СЗМГУ им. Мечникова) под руководством А.Ю. Созон-Ярошевича в 50-х гг. ХХ века. Целью было определение таких характеристик пространственных взаимоотношений, которые бы позволили комфортно оперировать и при этом максимально снизить травматичность. Результатом этой работы стало определение критериев оценки доступа при различных операциях, которыми руководствуются и в наше время для характеристики новых предлагаемых доступов к оперируемым органам. К ним относятся: угол наклонения оси операционного действия, зона

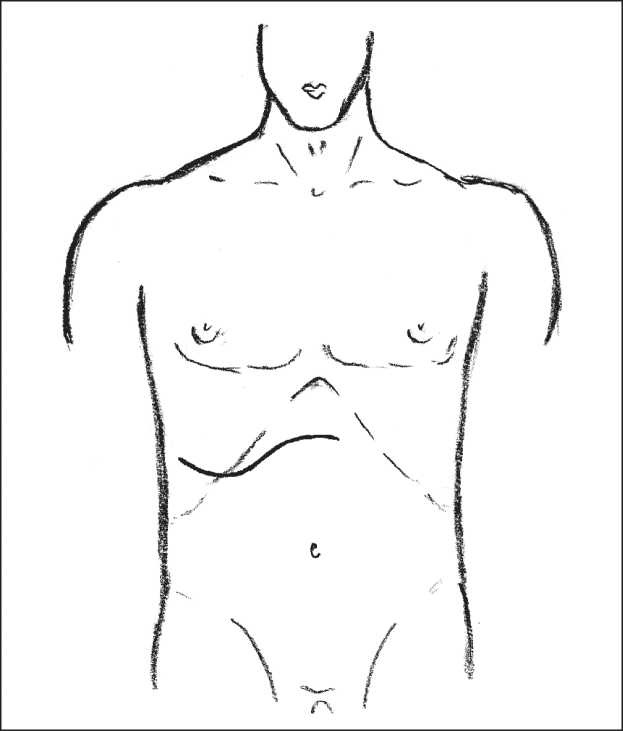

Рис. 1. Доступ Мерзликина–Парамоновой

Fig.1. Merzlikin–Paramonova’s approach доступности, глубина раны, направление оси операционного действия, угол операционного действия.

В последующие годы в нашей стране и за рубежом изучалось влияние различных доступов на заживление послеоперационной раны и возникновение осложнений в отдаленном периоде [1]. Установлено, что в абдоминальной хирургии поперечные доступы дают меньше осложнений и заживают лучше, чем вертикальные [2–5]. Объясняется это особенностью иннервации брюшной стенки и ходом кожных дерматомов. Иннервируется брюшная стенка шестью нижними межреберными, подвздошно-подчревным и подвздошно-паховым нервами, которые распределяются посегментно и идут в поперечном направлении [6–8]. Поперечные доступы, как правило, проходят параллельно и не пересекают их. С учетом этого факта предложен еще один критерий – физиологичность.

Из всего вышесказанного следует, что для создания доступа к органам брюшной полости необходимо придерживаться следующих требований: наименьшая травматичность, создание достаточного простора в ране для оперативного вмешательства и ревизии, возможность для расширения раны, физиологическая дозволенность, простота и скорость выполнения.

Целью исследования стало изучение результатов внедрения операционного доступа Мерзликина–Парамоновой в клиническую практику.

Материал и методы

На кафедре хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии Сибирского государственного медицинского университета Н.В. Мерзликиным и Л.М. Парамоновой был разработан доступ Мерзликина–Парамоновой для оперативного лечения очаговых заболеваний печени, на который получен патент на изобретение № 2433791 от 31.05.2010.

Предложенный доступ для операций на печени и желчных путях предполагает рассечение брюшной стенки в области эпигастрия справа до переднеподмышечной линии (рис. 1), при этом рассекается правая прямая мышца ближе к сухожильной перемычке второго сегмента, производится пересечение реберной дуги в области Х ребра и межреберных мышц в IX межреберье. Кожный разрез проводится от окологрудинной линии слева (от середины расстояния между грудиной и среднеключичной линией) на 5 см ниже реберной дуги и продолжается по дуге, направленной вверх и вправо через точку, расположенную в верхней трети расстояния между мечевидным отростком и пупком, до правой окологрудинной линии. Затем разрез направляется к хрящевой части Х ребра, образуя дугу, направленную вниз, и продолжается вдоль до верхнего края Х ребра, до передней подмышечной линии. В латеральной части раны последовательно рассекают мышцы, поперечную фасцию и брюшину. В медиальной части раны пересекают белую линию живота, поперечную фасцию и брюшину до медиального края левой прямой мышцы живота. Затем пересекают круглую связку печени. При необходимости расширения доступ увеличивают за счет томии хряща X ребра и пересечения межреберных мышц в IX межреберье до передней подмышечной линии, при этом X межреберный нерв остается ниже разреза и не повреждается. Таким образом, не происходит денервация пересеченных мышц, а расширение доступа позволяет уменьшить глубину раны и увеличить угол операционного действия.

В эксперименте по результатам 20 секционных исследований трупного материала были выполнены антропометрические измерения. Длина кожного разреза в среднем составила 26 см, ширина – 16 см. На создание доступа от разреза кожных покровов до вскрытия брюшины уходит около 15 мин. Однако этот показатель субъективен и во многом зависит от опыта хирурга.

Результаты

По описанному доступу получены следующие объективные критерии оценки по А.Ю. Созон-Ярошевичу:

-

1. Направление оси операционного действия (линия, соединяющая глаз хирурга с наиболее важным объектом вмешательства) при рассечении треугольной, коронарной и серповидной связок и подтягивании за круглую связку позволяет вывести диафрагмальную поверхность печени в рану, в итоге кавальные и портальные ворота становятся доступны для обзора.

-

2. Глубина раны: согласно А.Ю. Созон-Ярошевичу, максимально допустимой глубиной раны считаются 15–20 см, при большей глубине работа становится невозможной без использования специальных инструментов. В предлагаемом доступе она равна: до гепатодуоденальной связки 4–8 см, в среднем – 6,5 см; до коронарной связки правой доли печени 8–14 см, в среднем – 10,2 см; до коронарной связки левой доли печении 7–12 см, в среднем – 9 см.

-

3. Угол операционного действия (УОД): оптимальный обзор получается при УОД, равном 90º, минимально допустимый угол – 25º. В описанном доступе до гепатодуоденальной связки УОД равен 80–115º, в среднем – 102º; до коронарной связки правой доли печени – 45–75º, в среднем – 65º; до коронарной связки левой доли печени – 50–70º, в среднем – 67º.

-

4. Угол наклонения оси операционного действия к плоскости раны является наиболее благоприятным при 90º. Показатели угла наклонения в нашем доступе: до гепатодуоденальной связки – 90º; до коронарной связки правой доли печени – 50–70º,

в среднем – 65º; до коронарной связки левой доли печени – 55–70º, в среднем – 60º.

Критерий зоны доступности важен тогда, когда дном раны является орган большого размера, измеряется в квадратных сантиметрах [6] и отражает ротационную мобильность печени в области наименее подвижных сегментов (I, VII, VIII). До гепатодуоденальной связки она составляет 100–160 см2, в среднем 140 см2. Показатели могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей больного, его возраста, телосложения, избыточного размера одной из долей (декстра-/ синистропозиция), локализации патологических изменений и т. д.

Таким образом, исходя из оценочных критериев А.Ю. Созон-Ярошевича, предлагаемый доступ Мерзликина–Парамоновой отвечает всем требованиям.

Мы представляем результаты лечения 81 пациента с очаговыми заболеваниями печени, которые были оперированы в период с 2010 по 2018 г. с применением данного доступа. Возраст больных – 18–76 лет, мужчин было 35, женщин – 46 (табл. 1).

Рак печени и внепеченочных желчных протоков был диагностирован у 27 (33,4 %) пациентов, среди них женщин – 9, мужчин – 18, возраст – 40–76 лет. Больных с холангиоцеллюлярным раком было 18, в том числе с умереннодифференцированной аденокарциномой – 1, с опухолью Клацкина – 4, метастазами из опухолей других локализаций – 4. Из них 11 больным выполнена сегментарная резекция печени в сочетании с криодеструкцией. В 5 наблюдениях произведена расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, также дополненная криодеструкцией. Трем больным с опухолью Клацкина осуществлено транспеченочное дренирование по Прадери, в 1 случае произведена криодеструкция опухоли в области ворот печени, выполнить дренирование желчных протоков не удалось из-за полной стриктуры. Семи больным с распространенным процессом (внутриорганное метастазирование и/или прорастание в соседние органы и диафрагму) выполнены эксплоративные операции.

У 24 (29,6 %) больных была диагностирована гемангиома печени, из них женщин – 20, мужчин – 4, возраст – 26–63 года. В 4 случаях выполнены энуклеации гемангиомы с перевязкой питающей сосудистой ножки и криодеструкцией. В 17 случаях произведены сегментарные резекции печени в пределах здоровых тканей с криодеструкцией, чаще всего гемангиома занимала 2–3 сегмента печени и локализовалась в S6–7 правой доли. В 1 случае выполнена правосторонняя гемигепатэкто-мия с криодеструкцией: размер самой гемангиомы составлял 15 см, но помимо нее в S6 интраоперационно найден метастаз аденокарциномы до 3 см в диаметре из неизвестного источника. Двум

Таблица 1/Table 1

Характер оперируемой патологии с использованием доступа Мерзликина–Парамоновой Merzlikin–Paramonova’s approach to surgeries on liver

|

Характер патологии/ Liver diseases |

Кол-во больных/ Number of patients |

|

Холангиоцеллюлярный рак печени/ Cholangiocellular liver cancer |

18 (22,4 %) |

|

Умереннодифференцированная аденокарцинома/ Moderately differentiated adenocarcinoma |

1 (1,2 %) |

|

Рак внепеченочных желчных протоков/ Extrahepatic bile duct cancer |

4 (4,9 %) |

|

Метастазы опухолей/ Tumors metastases |

4 (4,9 %) |

|

Гемангиома печени/Liver hemangioma |

24 (29,6 %) |

|

Альвеококкоз печени/Alveococcosis of the liver |

30 (37,0 %) |

|

Всего/Total |

81 (100 %) |

Таблица 2/Table 2

Характер оперативных вмешательств с использованием доступа Мерзликина–Парамоновой Surgeries using Merzlikin–Paramonova’s approach

|

Характер операции/ Types of surgery |

Кол-во больных/ Number of patients |

Летальность/ Mortality |

|

Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, криодеструкция/ Extended right hemihepatectomy, cryodestruction |

7 (8,6 %) |

1 (1,2 %) |

|

Сегментарная резекция печени, криодеструкция/ Segmental resection of the liver, cryodestruction |

36 (44,4 %) |

1 (1,2 %) |

|

Криодеструкция опухоли печени/ Liver tumor cryodestruction |

3 (3,8 %) |

- |

|

Энуклеация гемангиомы, криодеструкция/ Hemangioma enucleation, cryodestruction |

4 (4,9 %) |

|

|

Циторедуктивная резекция, марсупиализация, криодеструкция паразита/ Cytoreductive resection, marsupialization, parasite cryodestruction |

20 (24,8 %) |

- |

|

Транспеченочное дренирование/ Transhepatic drainage |

4 (4,9 %) |

- |

|

Эксплоративная лапаротомия/ Exploratory laparotomy |

7 (8,6 %) |

- |

|

Всего/Total |

81 (100 %) |

2 (2,46 %) |

Таблица 3/Table 3

Характер осложнений после операций на печени с использованием доступа Мерзликина–Парамоновой Complications after liver surgery using Merzlikin–Paramonova’s approach

|

Осложнения/ Complications |

Количество больных/ Number of patients |

|

Вентральная грыжа/Ventral hernia |

2 (2,4 %) |

|

Эвентрация кишечника/Intestinal eventration |

1 (1,2 %) |

|

Диастаз краев раны/Diastasis of the wound edges |

1 (1,2 %) |

пациентам осуществлена криодеструкция гемангиомы из-за невозможности резекции ввиду ее центрального расположения в глубине печени, на границе S6, S5 и S8, в другом случае – в области портальных ворот.

С альвеококкозом печени оперировано 30 (37 %) пациентов, женщин – 17, мужчин – 13, возраст – 18–69 лет. Все больные были с осложненной формой заболевания, в том числе 1 – с прорастанием паразитарного узла в диафрагму и в забрюшинное пространство, 1 – с прорастанием в диафрагму, забрюшинное пространство, в портальные и кавальные ворота, 5 пациентов – с инвазией в портальные и кавальные ворота. В 8 случаях была произведена резекция печени с криодеструкцией культи по линии резекции, из них 6 операций носили паллиативный характер, 20 больным выполнена циторедуктивная резекция паразитарного очага с марсупиализацией полости распада и криодеструкцией. Одному пациенту осуществлена правосторонняя гемигепатэктомия с криодеструкцией культи печени. В 1 наблюдении при механической желтухе, обусловленной прорастанием портальных и кавальных ворот, выполнено транспеченочное дренирование с установкой стентов в долевые желчные протоки (табл. 2).

Следует отметить, что при всех перечисленных вмешательствах предлагаемый доступ обеспечивал достаточный обзор печени, свободу манипуляций, в том числе и криоинструментами. К рассечению реберной части Х ребра и IX межреберья с целью расширения раны прибегали у 7 больных при расширенной правосторонней гемигепатэктомии.

Пациенты в послеоперационном периоде не нуждались в наркотических анальгетиках через 2 сут после операции, обезболивание проводилось нестероидными препаратами. В связи с этим стала возможной ранняя активизация. Также не наблюдалось ограничение дыхательных экскурсий. Средний период лечения в стационаре составил 10–12 сут.

При анализе частоты послеоперационных осложнений установлено, что эвентрация кишечника возникла у 1 пациентки после криодеструкции метастазов колоректального рака. Возможно, что плохая регенерация послеоперационной раны была связана с низким уровнем общего белка в крови после 18 курсов полихимиотерапии. Диастаз краев раны в 2 см образовался у пациентки после марсупиализации паразитарного узла при осложненном альвеококкозе. Данное осложнение, вероятнее всего, было обусловлен избыточной массой тела (рост – 166 см, вес – 88 кг; ИМТ – 31,93).

В отдаленном послеоперационном периоде отмечены послеоперационные вентральные грыжи у 2 пациентов. У 1 больного после операции по поводу альвеококкоза с метастазом в гепатодуоде-нальную связку образовалась грыжа небольшого размера - 4×4 см. У 1 пациента после резекции печени по поводу осложненного альвеококкоза c локализацией в S5–8 размер грыжи составил 10×15 см. Осложнения возникли через 3–4 мес после операции и были связаны с несоблюдением рекомендаций: больные не носили послеоперационный бандаж, не ограничивали физические нагрузки.

У остальных больных (70 %) в отдаленном послеоперационном периоде наблюдалось заживление после-операционной раны первичным натяжением, келоидных или гипертрофических рубцов не отмечалось. Сроки наблюдения составили 5 лет. Благодаря поперечному направлению линии разреза, то есть параллельно ходу межреберных нервов и линиям Лангера, снижается вероятность атрофии мышц брюшного пресса и достигается хороший косметический эффект. Последнему способствует еще и применение внутрикожных швов на рану (табл. 3).

Умерло 2 (2,46 %) пациента. В обоих случаях причиной смертельных исходов была острая печеночная недостаточность, у 1 больного с диагнозом рак печени – после правосторонней гемигепатэк-томии и криодеструкции, второй пациент умер после сегментарной резекции печени по поводу гемангиомы, при этом интраоперационной находкой явился метастаз аденокарциномы из невы-явленного источника.

Обсуждение

Такие тяжелые заболевания, как рак, альвеококкоз печени, встречаются в 1,08–50,6 % от всех очаговых поражений печени. Основным методом лечения данных очаговых поражений является хирургическое вмешательство. При этом остро стоит вопрос о возможности проведения обширных резекций печени при вовлечении в процесс портальных и кавальных ворот и крупных желчных протоков [3, 9–11]. При невозможности оперативного вмешательства в связи с выраженными сопутствующими заболеваниями или распространенностью опухолевого процесса возможно использование криодеструкции.

Предложенный доступ для оперативного вмешательства на печени меньше повреждает иннервацию передней брюшной стенки [12], что не приводит к атрофии мышц брюшного пресса и не способствует развитию послеоперационных грыж. Он дает возможность полной ревизии оперируемого органа. Ранний послеоперационный период протекал менее болезненно за счет меньшего натяжения раны [13], что способствовало быстрому восстановлению функции кишечника, снижению внутриабдоминальной гипертензии [14] и более ранней активизации больного [15], а следовательно, снижению частоты сердечнолегочных и тромбоэмболических осложнений. Хорошая регенерация раны, отсутствие гнойных осложнений уменьшали длительность пребывания больного в стационаре за счет снижения количества послеоперационных осложнений.

Таким образом, доступ Мерзликина–Парамоновой малотравматичен благодаря рассмотрению анатомических особенностей строения стенки брюшной полости. Из этого следует, что он физиологичен для больного, подтверждением тому служит низкий показатель осложнений. Пространственные взаимоотношения в ране, возможность для ее расширения показали, что доступ создает достаточный простор для ревизии и оперативного вмешательства. С учетом этого заявленный способ доступа может быть рекомендован для активного внедрения в клиническую практику.

Заключение

Таким образом, несмотря на большую длину, доступ Мерзликина–Парамоновой менее травматичен, чем комбинированные и вертикальные доступы. Благодаря анатомическим особенностям строения стенки брюшной полости он более физиологичен для больного. Изучение пространственных взаимоотношений в ране по критериям А.Ю. Созон-Ярошевича показало, что доступ создает достаточ- ное операционное поле, имеется возможность для расширения раны с помощью пересечения Х ребра и рассечения IX межреберья. Низкий показатель послеоперационных осложнений свидетельствует о безопасности данного доступа.

Список литературы Топографо-анатомическое и клиническое обоснование использования доступа Мерзликина-Парамоновой при операциях на печени

- Агдулин М.И., Агдулин Т.И. Верхне-срединная лапаротомия -адекватный доступ при операциях на печени. Анналы хирургической гепатологии. 2008; 13(3): 37.

- Золотарева Т.В. О разрезах на передней брюшной стенке. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1954; 2: 53-58.

- Мерзликин Н.В., Альперович Б.И., Бражникова Н.А. Руководство по хирургии очаговых паразитарных заболеваний печени. Томск:, 2015. 468 c.

- Вирвич В.И., Радивилко К.С. Обоснование клинического применения верхней поперечной лапаротомии в эксперименте. Сибирский медицинский журнал. 2010; 25(4): 126-130.

- Halm J.A., Lip H., Schmitz P.I., Jeekel J. Incisional hernia after upper abdominal surgery: a randomized controlled trial of midline versus transverse incision. hernia. 2009 Jun; 13(3): 275-80. 10.1007/ s10029-008-0469-7. DOI: 10.1007/s10029-008-0469-7