Топологическое отображение амплитудно-фазового сопряжения электрокардиографической информации

Автор: Кузнецов Артемий Артемьевич, Пермяков Сергей Александрович, Сушкова Людмила Тихоновна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 2 т.16, 2018 года.

Бесплатный доступ

В соответствии с известным в биофизике принципом частотного кодирования, авторами выдвинуто предположение о наличии в сердечно-сосудистой системе процессов, сопрягающих амплитуду и фазу внешнего стимула с частотой и длительностью разрядов генераторного потенциала в миокарде. Электрокардиографические данные в формах цифровых рядов последовательностей амплитуд систолического потенциала и кардиоинтервалов, а также интерполяционные связи между ними на единой параметрической диаграмме структурированы в общий суммарный топологический образ электрокардиографической инфокоммуникационной модели амплитудно-фазового сопряжения. Использованы данные групповых, серийных и комбинированных регистраций электрокардиограмм условно-здоровых обследуемых, дополненные данными больных людей. Представление электрокардиографических данных в виде ярусной структуры позволило исследовать информационные особенности ортогональных процессов и обнаружить закономерности их сопряжения.

Электрокардиограмма, амплитудная и фазовая составляющие, инфокоммуникационная связь

Короткий адрес: https://sciup.org/140256186

IDR: 140256186 | УДК: 612.172 | DOI: 10.18469/ikt.2018.16.2.13

Текст научной статьи Топологическое отображение амплитудно-фазового сопряжения электрокардиографической информации

Достоверная интерпретация («чтение») и осмысленная трактовка электрокардиографической (ЭКГ) информации - основа установления и, возможно, прогноза уровня функционального состояния организма (ФСО) человека. Но даже высшая квалификация оператора-кардиолога позволит ему достоверно определить лишь текущее ФСО по морфологическим признакам относительно небольшой группы кардиоциклов на ЭКГ [1]. Чем выше квалификация кардиолога, тем большую группу он охватит в анализе.

Переход от количественного временного цифрового кода в форме ЭКГ к системному качественному функциональному критерию уровня ФСО является процедурой трактовки ЭКГ. Именно в таком смысле трактовка ЭКГ становится актуальной задачей информационного системного анализа [1]. В этой части авторы предлагают за основу принять известный в физиологии сенсорных систем [2] и биофизике сложных систем [3] принцип частотного кодирования, информационно сопрягающий амплитуду и фазу внешнего стимула с частотой и длительностью разрядов коммуникационного генераторного потенциала.

В рамках функции управления межсистемная связь внешнего мира и организма человека осуществляется только ритмами. По мнению авторов, на уровне внутрисистемной функции регуляции [4] указанный принцип продолжает работать, например: переводом барорецепторами уровней давления пульсовой волны в частоту разрядов [3]. В указанном смысле системным эндогенным ритмом организма человека принят ритм сердца в форме последовательности кардиоциклов, или RR-интервалов на ЭКГ [1-4].

Электрокардиограмма не содержит прямой информации о результирующей сократительной функции сердца, обеспечивающей объемный выброс крови. Однако максимальный электрический потенциал действия каждого кардиоцикла (зубец R) указывает на силу электрического воздействия на миокард желудочков, предопределяя интенсивность их сокращения, и, следовательно, объем выброса крови в оба круга кровообращения. Таким образом, отсутствие прямой связи между ритмическими (фазовыми) и энергетическими (амплитудными) процессами объясняет общепринятое представление ЭКГ- информации в ортогональных координатах, но не отменяет механизма сопряжения между ними.

Постановка задачи

В [1; 5-7] представлены результаты исследования механизмов и образы амплитудно-фазового сопряжения на ЭКГ здоровых людей с использованием статистических методов обработки и сочетанного анализа цифровых рядов R-грамм и RR-интервалов. Результаты в графических форматах, выделенных массовых параметрических диаграммах и рециркуляционных кривых указывали на наличие комплексно опосредованной несколькими механизмами связи. С ростом интервалов усреднения на ЭКГ выделялись даже эффекты причинно-следственных связей между составляющими ЭКГ вплоть до гармонической функциональной связи – на интервалах усреднения Δ N = 300-400 кардиоциклов, или 5-6 мин.

В [8-9] было обнаружено, что по отдельности амплитудные и фазовые составляющие ЭКГ здоровых молодых людей в состоянии покоя и в форме конечных рядов подчиняются нормальному закону распределения. Линейная форма распределения статистических и информационных параметров указанных цифровых рядов на единой диаграмме «стандартное отклонение – информационная энтропия» и в полулогарифмическом масштабе также указывала на нормальный закон распределения по всем группам и сериям регистраций. Цель статьи – поиск общей формы топологического отображения амплитудно-фазового сопряжения электрокардиографической информации.

Решение задачи

В рамках донозологического контроля в течение десяти лет монитором Холтера комплекса амбулаторной регистрации электрокардиосигнала «AnnAFlash 3000» [10, 11] проведены 503 двадцатиминутные регистрации ЭКГ у 117 условно здоровых обследуемых (УЗО): юношей и девушек в возрасте 17-20 лет, не имеющих симптомов и показаний к лечению заболеваний сердечнососудистой системы. Регистрации проводились во втором грудном отведении (по Небу) в групповых, серийных и комбинированных формах в положении покоя в разное время года и суток по известной методике [1] с 5-минутной адаптацией обследуемого к условиям регистрации и с последующим конвертированием электрокардиограмм в цифровые ряды амплитуд зубца R и RR-интервалов. В весенний период проведено 413 групповых и комбинированных регистраций ЭКГ у 117 человек. В осенний период – 91 (30 для УЗО 1. и 61 для УЗО 2.) серийная посуточная регистрация ЭКГ у двух молодых людей в течение одного и двух месяцев, соответственно.

Группа обследуемых здоровых молодых людей составляла статистический ансамбль по признакам одинакового возраста, расписания дня (студенты одной группы), состояния покоя и времени регистрации (13:00 … 16:00). Это позволило проводить статистические процедуры осреднения по ансамблю параметров регистрационных записей и по времени понедельных регистраций ЭКГ в предположении выполнения эргодической гипотезы (см. далее) для комбинированных записей [1].

При обработке, анализе ЭКГ-данных и моделировании использовался метод структурно-топологического анализа ритмограмм на диаграмме стандартного отклонения σ и информационной энтропии I * [1; 7; 12-13]. Здесь важным критерием формирования совместной параметрической диаграммы «стандартное отклонение – информационная энтропия» двух разнородных цифровых рядов становилась идентичность комбинаторных условий. Для выполнения этого критерия цифровой ряд RR-интервалов (далее ряд- RR ) представлялся с шагом дискретизации 1 мс, а цифровой ряд амплитуд зубца R (далее ряд- R ) – с шагом дискретизации 3,9 мкВ. Таким образом, были созданы одинаковые условия использования расчетной формулы. Для сопоставления данных и уточнения результатов анализа авторам потребовалось провести более десятка регистраций больных реанимационного отделения, находящихся в условиях интенсивной терапии.

Информационная модель сопряжения

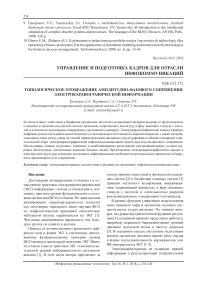

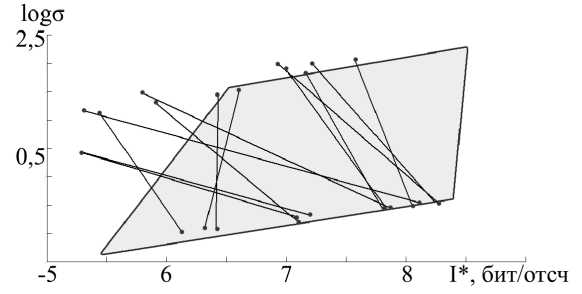

Структурные диаграммы log σ(I*) данных R и RR объединены на единой диаграмме следующим образом [7]: ось ОХ со шкалой измерения информационной энтропии – общая; оси ОY1 и ОY2 со шкалами измерений стандартных отклонений – раздельные (рисунок 1). На такой диа- грамме каждая регистрационная запись ЭКГ представлена двумя точечными значениями с координатами (I*RR, σRR) и (I*R, σR) – см. рисунок 1а.

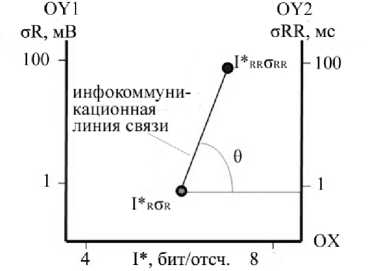

Совокупность групповых ЭКГ отображены на диаграмме соответствующей совокупностью точечных значений, образующих в полулогарифмическом масштабе прямые линии тренда – см. рисунок 1 б .

Рисунок 1. Формирование инфокоммуникационных линий на параметрической диаграмме ЭКГ-данных: одной ЭКГ ( а ), всех групповых регистраций ( б )

Каждая группа точечных значений представляет статистический ансамбль, подчиняющийся нормальному закону распределения, поэтому удобно подбирать масштабы шкал так, чтобы эталонные линии [1; 14], рассчитанные по формуле связи I *(σ) нормального закона распределения [1; 14-15] были бы параллельны. Тогда отклонение от параллельности численно определяет разную относительную степень нормализации.

На диаграмме рисунка 1а точка на одной линии тренда дополнительна к соответствующей точке на другой линии, поэтому каждая пара точек представляет (отображает) две стороны одной ЭКГ: амплитудную и фазовую. Эту связь обозначим, как принято, когда ее форма неизвестна, прямой интерполяционной линией. Заметим, что интерполяционные линии разных пар точек (разных ЭКГ) отличаются ориентацией (см. рисунок 1б) на поле диаграммы log σ(I*).

Относительная привязка масштабов шкал вертикальных осей и общая горизонтальная ось диаграммы в известной степени создают достоверность в определении величины угла θ каждой интерполяционной линии, или инфокоммуника-ционной линии (ИКЛ) (рисунок 1 а ). В большой группе ИКЛ (рисунок 1 б ) выделяются статистические закономерности в распределении значений углов θ их ориентаций относительно общей горизонтальной оси ОХ.

При этом количество связей с острым углом (θ < 90о) превалирует как над количеством связей с тупым углом (θ > 90о), так и слева от наиболее вероятного значения θнв = 76о. Устойчивое и очевидно нехаотическое ИКЛ-распределение (рисунок 1 б ) придает параметрической диаграмме ряда-R и ряда-RR признаки достоверной информационно-статистической модельной поверхности сопряжения.

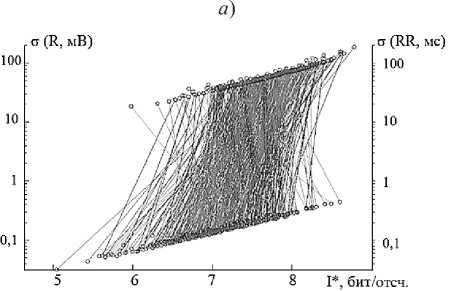

Для подтверждения выполнения эргодической гипотезы (см. выше) выделим область ИКЛ в форме трапеции на рисунок 1 б и обозначим областью ИКЛ групповых данных. Построенные диаграммы logσ( I *) для двух серийных регистраций (УЗО1, УЗО2) наложим на область групповых данных. Результаты по верхним границам полностью совпадают для всех ЭКГ (см. рисунки 2 а , 2 б ).

Очевидны и индивидуальные отличия: для УЗО1 на диаграмме ИКЛ превалируют углы сопряжения θ более 90о, а для УЗО2 – менее 90о. Аналогичная процедура совмещения ЭКГ-дан-ных больных людей с областью ИКЛ групповых данных УЗО привело к отрицательному результату. Если по нижнему основанию трапеции данные ряда-R с незначительным отклонением, но совпадают, то по верхнему – данные ряда-RR большей частью выходят за пределы области ИКЛ групповых данных (см. рисунок 3). При этом практически все углы наклона ИКЛ тупые. Как известно, степень тяжести состояния реанимационных больных компенсируется интенсивностью терапии в отделении реанимации.

С одной стороны, больные не могут быть включены в состав статистического ансамбля, так как они значительно отличаются, или «изготовлены по иному рецепту». Связано это с разными патофизиологическими процессами в организме и с непрерывной интенсивной терапией, имеющей целью – приведение ФСО клинического больного к ФСО физиологической нормы.

Рисунок 2. Диаграмма ИКЛ сопряжения

ЭКГ-данных УЗО1 ( а ); УЗО2 ( б ) в области ИКЛ групповых данных

Рисунок 3. Диаграмма ИКЛ сопряжения ЭКГ-данных больных людей в области ИКЛ групповых данных

С другой стороны, эффективность компенсации тяжести состояния индивидуальной и интенсивной терапией при прочих равных условиях на практике оценивается квалификацией врача-реаниматолога. Удачная компенсация может дать результирующий эффект, попадающий в область ИКЛ групповых данных (см. рисунок 3). В рамках предлагаемого метода анализа ЭКГ-данных клинических больных следует, вероятно, называть условно-больными обследуемыми.

Топологическое отображение амплитуднофазового сопряжения

На рисунках 1-3 приведены плоские диаграммы ИКЛ в двухпараметрическом графическом формате. На них были отмечены две закономерности в распределении по углу наклона ИКЛ: превалирование острых углов наклона (θ < 90о) и несимметричность распределения углов наклона θ в диапазоне 0 … 180о со смещением наиболее вероятного значения до θнв = 76о.

На диаграммах рисунков 1-3 ИКЛ располагаются так, что вполне визуализируется условное заполне- ние поля – «полотна» диаграммы . Например, перемещая ИКЛ слева – направо от значений ряда-R с низшими значениями I* в сторону больших значений I*, сканируем («заметаем») всю площадь поля диаграммы. При этом две крайние точки ИКЛ движутся «по рельсам» R и RR. Нижняя точка движется «быстрее», так что угол наклона ИКЛ все время растет.

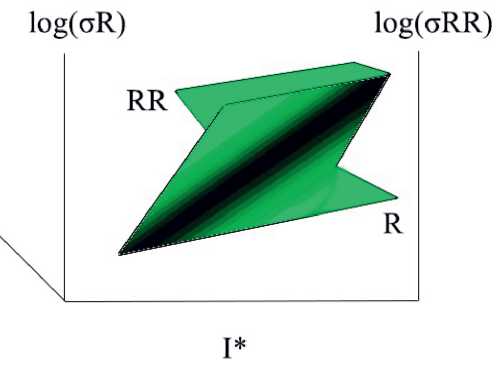

Такое виртуальное сканирование, на котором перемещение и набор угла происходит одинаково замедленно до определенного уровня угла наклона ИКЛ. Здесь происходит сгущение ИКЛ. Затем скорость перемещения точки по верхнему ряду-RR меняет знак по оси I *. Меняет знак и динамика угла наклона. Перемещение же точки по нижнему ряду-R продолжается в том же направлении в сторону роста I *R. В области изменения знаков и скорости перемещения точки по верхнему ряду-RR, и угла наклона возникает «складка» и скрутка «полотна» соответственно. Вероятно, основной функциональной процедурой является скрутка, но и складка весьма существенна, так как смена знака у указанных параметров при выбранной форме сканирования несинхронная .

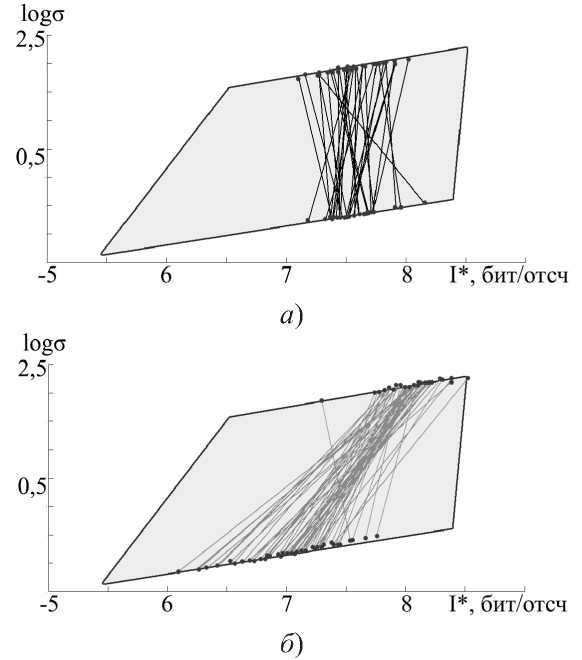

Рисунок 4. Топологический образ информационно-статистической модели амплитудно-фазового сопряжения ЭКГ-данных

Визуализируем эффект «скрученности» совокупности ИКЛ выносом ИКЛ с θ > 90о «на второй план» – на плоскость, параллельную данной на той же диаграмме. С учетом того, что совокупность ИКЛ образуют сплошное «полотно» поля диаграммы, на котором возможна любая ориентация ИКЛ в рамках 0 … 180о без запретов, данные процедуры при непрерывности поля диаграммы формируют скрученную трехмерную линейчатую поверхность (рисунок 4), на которой распределение ИКЛ по значению угла сопряжения показано оттенками серого цвета. Максимальное представительство значений углов около θнв выделено черным цветом .

При формировании скрутки поверхности ИКЛ (ПИКЛ) для ЭКГ-данных УЗО максимальное значение угла сопряжения θmax = 132°; для условнобольных обследуемых значения углов θ сопряжения находились в диапазоне 80 … 150°. Эта ПИКЛ формирует топологический образ информационно-статистической модели амплитудно-фазового сопряжения ЭКГ-данных на диаграмме logσ(I*) и в отличие от математических поверхностей ПИКЛ имеет, кроме топологических свойств, следующую физиологическую трактовку.

-

1. Интервал рассеяния значений I *R по совокупности ЭКГ-данных в 1,5 раза превышает интервал рассеяния значений I *RR (см. рисунок 1 б и рисунок 4), что свидетельствует о большей структурной изменчивости амплитуд в амплитудно-фазовых отношениях.

-

2. Превалирование острых углов наклона ИКЛ определяет предпочтительную связь малых значений I *R с большими значениями I *RR, указывая на более сильное подчинение с детерминированной реакцией ряда-R стимулу. С учетом принципа частотного кодирования фазовая составляющая подвержена внешнему ритмическому влиянию, а амплитудная электрическая составляющая предопределена внутренними факторами: амплитудой частоты разрядов и проведением генераторного потенциала. Следовательно, причинно-следственные связи в амплитудно-фазовых отношениях определены системными факторами. Фазовая составляющая, реализуемая ритмограммой, в большей мере и в диапазоне длинных волн является инструментом управления со стороны внешней среды и центральной нервной системы, а амплитудная, реализуемая R-граммой, является формой считывания механизма регуляции со стороны внутренней среды организма и вегетативной нервной системы.

-

3. Одновременный замедленный рост значений I *RR или их постоянство при росте угла сопряжения θ на диаграммах рисунков 1-4 для УЗО предлагается фиксировать равновесным ФСО, определяемым около значения θнв.

-

4. Одновременное уменьшение значений I *RR и рост угла сопряжения θ на диаграммах рисунков 1-4 для УЗО означает лишь обратимое падение уровня ФСО, так как значения I *RR хотя и рассматриваются «на втором плане» топологического образа, но в проекции совпадают, формируя единую функциональную связь log σ ( I *RR).

-

5. Превалирующее отклонение инфокоммуни-кационных линий больных людей от предложенной модели сопряжения может трактоваться как топологическое отображение ПИКЛ в проекцию второго плана – для больных людей.

Заключение

Топологическое отображение амплитудно-фазового сопряжения электрокардиографической ин- формации в форме скрутки складчатой поверхности инфокоммуникационных линий сопряжения ряда-R и ряда RR не является статистической абстракцией и содержит математическую и физиологическую достоверную и универсальную информацию. При построении модели сопряжения не сделано ни одного допущения, свидетельствующего об ее упрощенном или усложненном толковании.

Результаты данной работы согласуются с результатами авторов для плоской модели диаграммы log σ ( I *RR). Ранее это трактовалось функциональным изменением избытка продукции энтропии i в сторону ее дискретного роста на единицу [14]. Подразделение ЭКГ-данных на два ортогональных процесса позволили представить информацию об их сопряжении в наглядной форме. Вероятно, скрутку ПИКЛ удобнее представить и проанализировать в цилиндрических или конических координатах с возможностью конкретизации третьей меры, на которую приходится плоскость второго плана.

Список литературы Топологическое отображение амплитудно-фазового сопряжения электрокардиографической информации

- Кузнецов А.А. Системный анализ и обработка электрокардиографической информации. Автореферат дис. д.т.н. Нижний Новгород: НГТУ. 2012. - 30 с.

- Физиология человека. Т.2. Пер. с англ. под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир. 1996. - 313 с.

- Кузнецов А.А. Биофизика. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей и ионизирующей радиации. Биофизика сложных систем. Биофизика сердца. Владимир: Изд. ВлГУ, 2002. - 108 с.

- Баевский Р.М., Берсенева А.П. Введение в донозологическую диагностику. М.: Слово, 2008. - 176 с.

- Kuznetsov A.A. Estimating the Relationship Between Amplitude Phase and Integral Characteristics of the Electrocardiogram of the Healthy Person Medical and Biological Measurements // Measurement Techniques. 2011. V.54, no. 6, 2011. - Р. 727-734. DOI: 10.1007/s11018-011-9795-8