Топоры Муромы

Автор: Бейлекчи ваЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Топоры - один из наиболее массовых видов мужского погребального инвентаря муромских грунтовых могильников. Известно 257 экземпляров топоров,которые представляют 7 основных типов, различающихся, в свою очередь, по видам: 1) втульчатые топоры-кельты (рис. 3, 1-4); 2) боевые топоры-чеканы (рис. 4,1-7); 3) боевые (или парадные) топоры-чеканы с трапециевидным лезвием и узким пластинчатым выступом на тыльной части обуха (рис. 5, 1, 2); 4) широколопастной топор с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых щековиц и удлиненным вырезным обухом; 5) широколопастные топоры с оттянутым вниз лезвием, прямой верхней гранью и двумя парами боковых щековиц с нижней стороны обуха(рис. 5, 4, 5); 6) лопастные топоры с оттянутым вниз лезвием и двумя парами боковых щековиц по обеим сторонам обуха (рис. 5, 3; 6, 1); 7) узколезвийные клиновидные топоры (рис. 6, 2-4). В большинстве известных случаев в погребениях топоры располагались в области предполагаемого пояса.

Топор, тип, форма, могильники, мурома, финны, погребение, распространение, расположение, лезвие

Короткий адрес: https://sciup.org/143163926

IDR: 143163926

Текст научной статьи Топоры Муромы

Одним из наиболее массовых видов мужского погребального инвентаря муромских грунтовых могильников были ударно-рубящие орудия – топоры.

Нам известны 257 экземпляров топоров из 217 погребальных комплексов, исследованных на 15 могильниках муромы (рис. 1; 2). Происходят топоры из погребений, а также из подъемного материала с территории могильников. Два топора найдены на Пятницком селище. Все они изготовлены из черных металлов.

В целом местоположение топоров в могильных ямах муромских могильников довольно разнообразно (табл. 2). В большинстве известных случаев они располагались в области предполагаемого пояса, что составляет 48 % от общего числа погребений (из них 19 % случаев расположения у правого бедра, 13 % – у левого бедра погребенных). В районе плеч погребенных топоры уложены в 30 случаях, что составляет 15 % от общего числа (примерно поровну как слева, так и справа от погребенного). Топоры обнаружены в ногах погребенных в 9 случаях, что составляет 4,5 % от общего числа. В изголовье топоры найдены в 6 случаях (3 % от общего числа). Известны находки топоров, воткнутых в дно могильных

ИПГГГШ

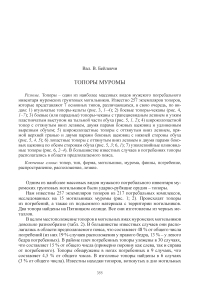

Рис. 1. Карта распределения типов топоров по могильникам муромы в левобережье Нижней Оки. Могильники

1 – Александровский; 2 – Максимовский; 3 – Малышевский; 4 – Молотицкий; 5 – Муромский; 6 – Новленский; 7 – Подболотьевский; 8 – Пятницкий; 9 – Урвановский

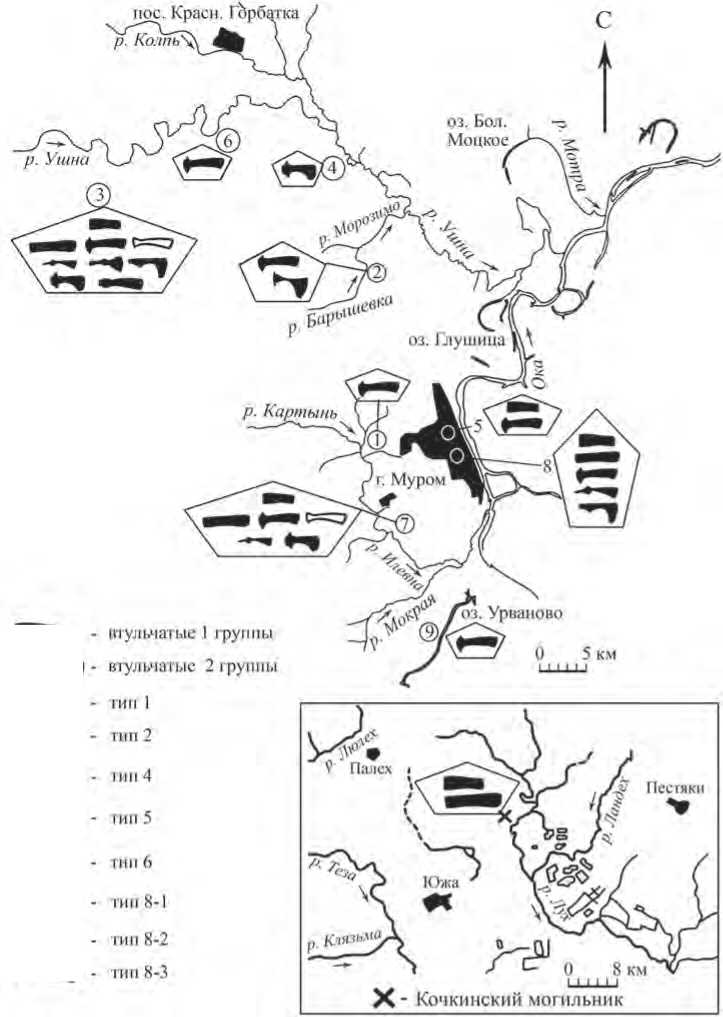

Рис. 2. Карта распределения типов топоров по могильникам муромы в правобережье Нижней Оки. Могильники

1 – Анцифрово-2; 2 – Камушки; 3 – Корниловский; 4 – Нижневерейский; 5 – Чулковский ям, например в Кочкинском могильнике большинство топоров-кельтов было обнаружено именно в таком положении (Ерофеева и др., 1988. С. 110).

Из 297 мужских погребальных комплексов муромы 207 сопровождались топорами, что составляет около 70 %. Из 198 случаев нахождения топоров 37 найдено в погребениях, совершенных по обряду кремации.

Следует отметить, что способы применения топоров для хозяйственных нужд или боя, зависящие от формы лезвия, углов насада или длины и формы рукояти, предпочтительно обосновывать в первую очередь данными экспериментальной археологии. Информация по этой теме изложена в ряде публикаций ( Святкин, Власенко , 2012. С. 40, 41).

Топоры традиционно разделены нами по способу их использования на категории универсальных (военно-хозяйственного назначения) и боевых, а также по способу насада на топорище (втульчатые и проушные). По составным элементам топоры состоят из лезвия, обуха и топорища ( Трубников , 1997. С. 109).

Краткая сводка топоров муромы представлена в монографии В. В. Бейлек-чи «Древности летописной муромы» ( Бейлекчи , 2005. С. 28, 36). Определение типологического ряда производилось на основании классификации втульчатых топоров, примененной Ю. А. Красновым к находкам Безводнинского могильника ( Краснов , 1980. С. 69), и типологии проушных топоров, разработанной А. Н. Кирпичниковым на материалах Древней Руси ( Кирпичников , 1966. С. 30. Рис. 6), при этом сохранена нумерация типов указанных авторов. Среди некоторых типов выделены подтипы. Привлечены также классификации топоров С. В. Святкина, И. Л. Измайлова, В. Йотова, В. К. Михеева ( Святкин , 2001; Измайлов , 1997; Йотов , 2004; Михеев , 1985). На этом основании выделяются 7 основных типов топоров муромы1 (табл. 1).

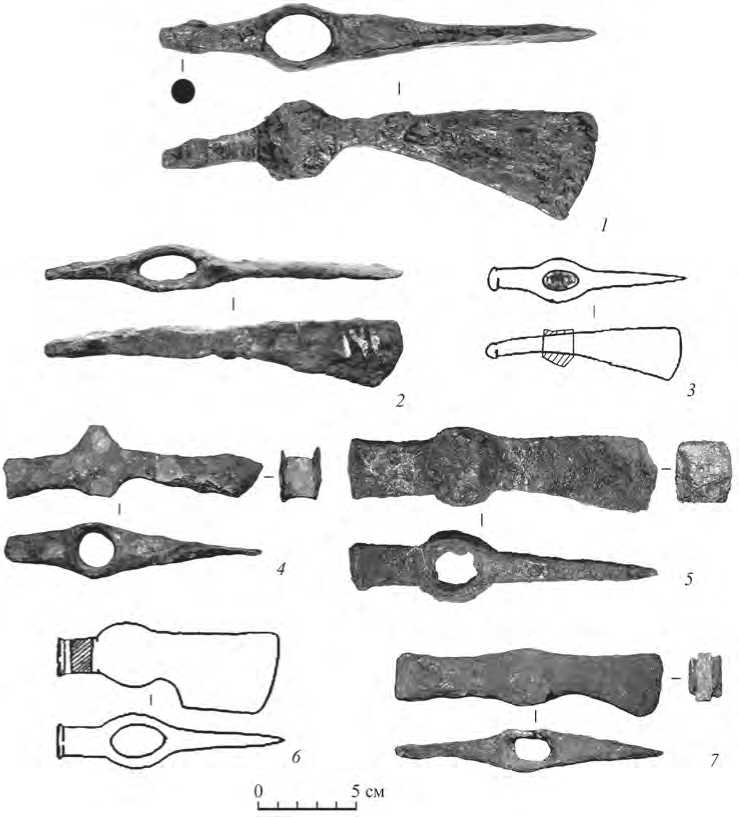

Втульчатые топоры (50 экз.).

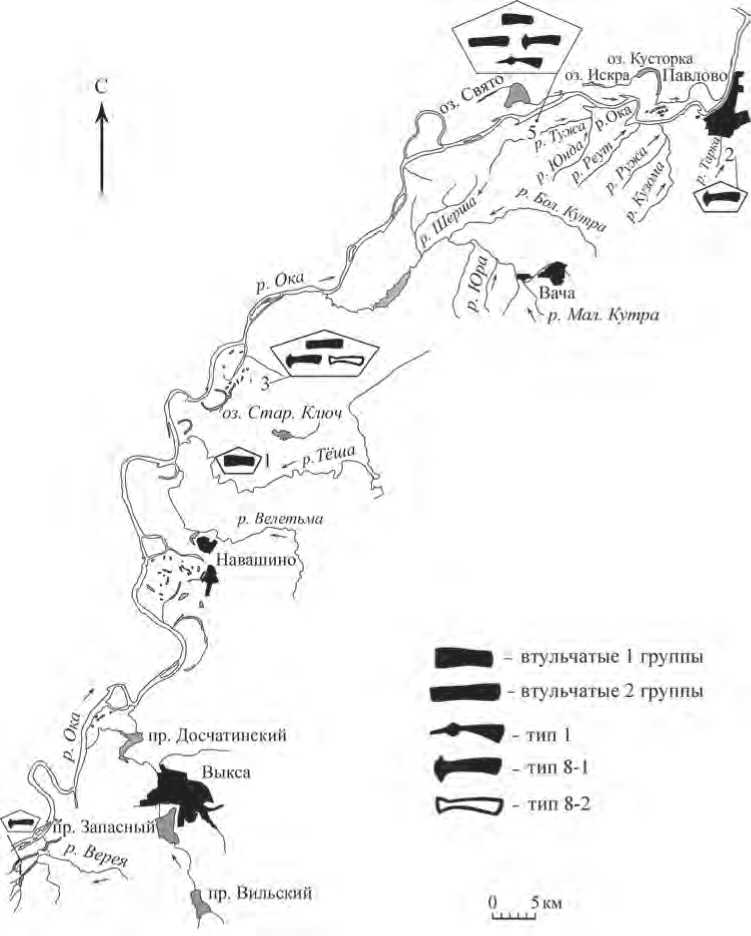

Топоры-кельты 1-й группы, коротких пропорций (31 экз.). Длина втулки этих топоров составляет около 1/2 общей длины орудия, лезвие выгнутое, угол наклона оси втулки к оси лезвия незначителен (рис. 3, 1 ). Среди известных экземпляров выделяется топор-кельт из погребения № 112 Малышевского могильника, который имеет значительный угол наклона оси втулки к оси лезвия, скошенное лезвие и не до конца свернутую втулку (рис. 3, 2 ). Из материалов Муромского могильника известен топор-кельт, имеющий такую же форму и кольцевую обойму по краю втулки ( Горюнова , 1953. Рис. 10, 14 ) (рис. 3, 3 ).

В целом топоры-кельты были широко распространены у финнов и балтов, подобная конструкция топора впервые появилась в эпоху бронзы. Кельты коротких пропорций, по данным Ю. А. Краснова, появились в Западном Поволжье в первой половине – середине I тыс. н. э., где они начиная с конца III – IV вв. распространились среди рязано-окских и мордовских племен ( Краснов , 1980. С. 69–71). У муромы кельты 1-й группы бытуют в VII–VIII вв., в IX в. подобные топоры полностью заменяются топорами-кельтами 2-й группы, имеющими бóльшую производственную эффективность за счет удлинения лезвия по отно-

Рис. 3. Втульчатые топоры-кельты (1 и 2 группы)

1 – Малышевский могильник, п. м.; 2 – Малышевский могильник, погр. 112; 3 – Муромский могильник, засыпка погр. 6; 4 – Малышевский могильник, п. м.

шению ко втулке и увеличения наклона оси лезвия к оси втулки ( Жиганов , 1961. С. 175, 176).

Топоры-кельты 2-й группы, удлиненных пропорций (19 экз.). Длины втулок этих топоров составляют около 1 /3 общей длины орудий, лезвия выгнутые, оттянуты назад по отношению к оси втулки, угол наклона оси втулок к оси лезвий, как правило, незначителен.

Из общей массы известных находок можно выделить топор-кельт из подъемного материла Малышевского могильника (раскопки 1938 г.) (рис. 3, 4 ), хорошей сохранности, что связано с пребыванием изделия в огне. На обеих сторонах лопасти топора заметны мелкие горизонтальные насечки, сделанные зубилом. Аналогичные следы особой обработки известны на топорах-кельтах с Сарского городища, из Лядинского могильника, поздних погребений Подболотьевского и Хотимльского могильников, относящихся ко времени не ранее X в. Известно, что такая традиция имеет глубокие корни: насечки имеются на лезвиях проуш-ных топоров мазунинской культуры в Прикамье ( Леонтьев , 1996. С. 126). Выделяется также топор из коллекции грабительских раскопок Подболотьевского могильника 1910 г., хранящийся в Муромском историко-художественном музее, у которого поверх края втулки наварена обойма шириной 2 см, а нижние части втулки и лезвия опущены по дуге ( Бейлекчи , 2015. С. 230, 231. Рис. 6, 1 ).

По сведениям Ю. А. Краснова, кельты 2-й группы в Западном Поволжье появились в середине I тыс. н. э. и далее сосуществовали с кельтами 1-й группы ( Краснов , 1980. С. 69-71). В последней четверти I тыс. н. э. они применялись вместе с проушными топорами и к началу X в. сменились изделиями более совершенных форм.

Втульчатые топоры, видимо, использовались как многофункциональный ру-бяще-долбящий инструмент и, возможно, как предмет вооружения. Со времени их появления в Волго-Окском регионе и до времени вытеснения проушными топорами они изготавливались различными способами, отражая развитие кузнечных методик.

Проушные топоры (202 экз.) .

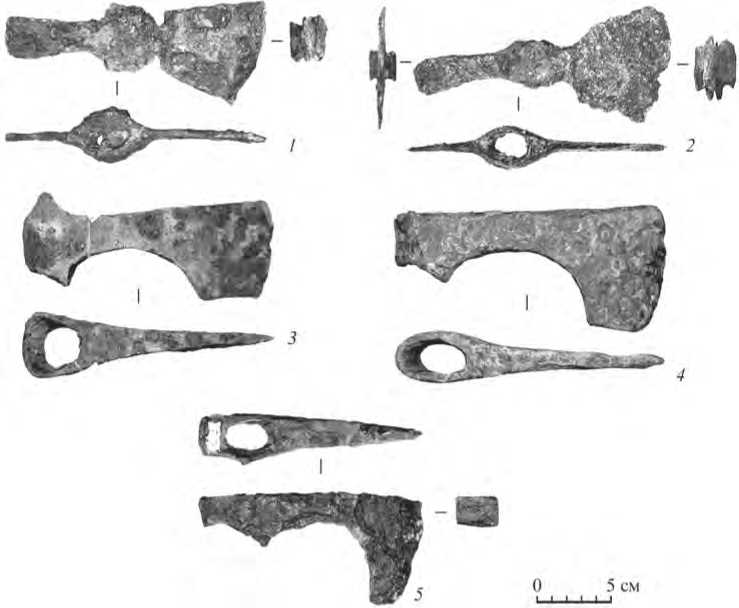

Боевые топоры-чеканы, тип 1 (9 экз). Подобные топоры у муромы редки, каждый из них имеет своеобразную форму. Топор-чекан из подкурганного погребения № 11 Подболотьевского могильника (рис. 4, 1 ) ( Зеленцова, Милованов , 2015. С. 126. Рис. 4, 9 ) декорирован у проушины поперечными рельефными канавками – двумя со стороны лезвия и четырьмя со стороны обуха. Аналогия происходит из курганной группы Веськово (бывший Переяславский уезд Владимирской губернии) ( Кирпичников , 1966. № 4 по каталогу). Судя по погребальному обряду и инвентарю (лировидная пряжка, пешня с квадратной втулкой, пластинчатые браслеты, сосуды с насечками по срезу венчика), погребение, в котором обнаружен чекан, совершено не ранее XI в. Данный образец близок к мордовским чеканам X–XI вв. из цнинских могильников, форма которых считается типично мордовской. На территории Древней Руси и Волжской Булгарии топоры данной конструкции не обнаружены ( Святкин, Власенко , 2012. С. 36, 37).

Топор-чекан из грабительских раскопок Подболотьевского могильника 1910 г. в коллекции Муромского музея (рис. 4, 2 ), имеет узкое продолговатое

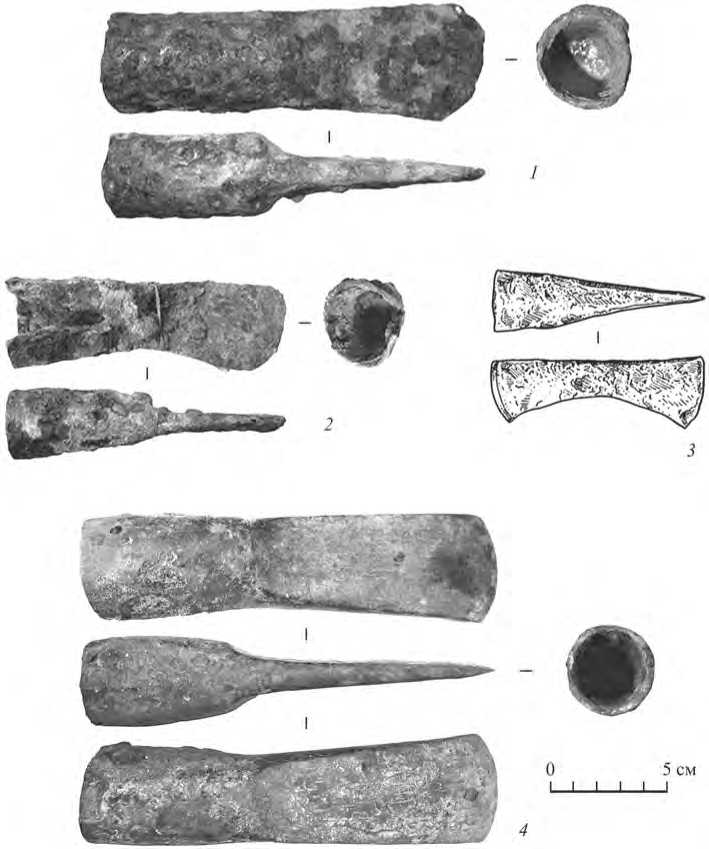

Рис. 4. Проушные боевые топоры-чеканы (тип 1)

1 – Подболотьевский могильник, погр. 11; 2 – Подболотьевский могильник, п. м.; 3 – Чул-ковский могильник, погр. 78; 4 – Пятницкий могильник, п. м.; 5 – Малышевский могильник, погр. 151–152; 6 – Чулковский могильник, погр. 73; 7 – Пятницкий могильник, п. м.

лезвие, с подквадратным в сечении молотковидным вытянутым обухом, без ще-ковиц ( Бейлекчи , 2015. С. 230. Рис. 4, 4 ). Подобный топорик найден в Большой Бремболе Ярославской области ( Кирпичников , 1966. № 198 по каталогу).

Топор-чекан из погребения № 78 Чулковского могильника (рис. 4, 3 ) имеет узкое продолговатое лезвие, с вытянутым подпрямоугольным в сечении молото-ковидным обухом с округлым грибовидным окончанием, без щековиц. По классификации С. В. Святкина, данный топор относится к группе А, типу 1 ( Свят-кин , 2001. С. 37, 38). Найден в инвентаре мужского трупоположения, где нет вещей, датируемых ранее VIII в.

Топор-чекан, найденный в подъемном материале с территории Пятницкого могильника (рис. 4, 4 ), отличается от вышеописанных парными заостренными подтреугольными щековицами на обухе. Он имеет подквадратный в сечении молотковидный вытянутый обух и узкое лезвие.

Четыре вышеописанных топора по классификации И. Л. Измайлова относятся к типу АI ( Измайлов , 1997. С. 77, 80. Рис. 44). Топоры такой формы могли быть специализированным оружием воина-профессионала. Они были широко распространены в Восточной Европе, появившись с IX в. одновременно у волжских булгар, салтово-маяцкого населения, венгров и на территории Древней Руси. В мордовских могильниках Среднего Поволжья они появились примерно со второй половины VII в., и их появление связывают с сармато-аланскими племенами ( Святкин , 2001. С. 38). В район Поволжья они могли попасть с волнами тюрко-угорских племен из степных районов Евразии и Прикамья ( Измайлов , 1997. С 89–103). Для муромы данные топоры могли бытовать в период с VIII по XI вв.

Топор-чекан из погребения № 151 Малышевского могильника (рис. 4, 5 ) имеет обух с грибовидной подквадратной в сечении шляпкой, узкое вытянутое лезвие, небольшие округлые щековицы. Найден в инвентаре трупосожжения мужчины с трупоположением коня. Данный топор по классификации И. Л. Измайлова относится к типу БI (Там же. С. 77, 80. Рис. 44), такие изделия интерпретируются как типично «болгарские», бытовавшие в период IX–XI вв. и ставшие наиболее популярными с X в. Близкие по форме топоры известны также из материалов мордовских могильников, Прикамья и Южного Урала периода IX– XI вв., памятников Хазарского каганата VIII–X вв. В погребении № 151 чекан был найден вместе с арочным стременем (тип VI по классификации А. Н. Кирпичникова). Арочные стремена типа VI в X в. представляли собой отживающую форму ( Кирпичников , 1973. С. 106), соответственно, погребение № 115 совершено не позже X в.

Широколопастной топор-чекан из погребения № 73 Чулковского могильника (рис. 4, 6) по классификации И. Л. Измайлова относится к типу БIIа (Измайлов, 1997. С. 77, 80. Рис. 44). Найден в инвентаре кенотафа (?). Имеет молотковидный обух с окончанием грибовидной формы и широкое лезвие с небольшой выемкой. Происхождение топоров подобной формы связано со степными и лесостепными районами Восточной Европы, в основном они известны на территориях Волжской Булгарии и сопредельных земель, известны также в салтово-маяцких памятниках Северного Кавказа, в Венгрии, очень редко встречаются на территории Древней Руси (Культура Биляра. С. 41. Табл. XIV, 1–2). Описываемый топор от «билярских» универсальных топоров отличает меньшая массивность, что может интерпретировать его как боевой. Схожие по форме топоры обнаружены в могильнике Дюрсо в трупосожжении № 8 (IX в.). (Крым… С. 257. Табл. 90/6) и в катакомбе в хозяйственной яме 18 Маяцкого селища IX – начала X вв. (Владимиров, 2015. С. 360, 361. Рис. 1, 5). Топор из погребения № 73 Чулковского могильника может быть датирован IX–X вв.

Один чекан, найденный в подъемном материале на Пятницком могильнике, имеет специфическую форму вытянутого уплощенного обуха, которая представляет собой узкий выступ в виде не острой, прямоугольной в сечении пластины (рис. 4, 7 ). По своему виду этот топор определяется как нечто среднее между типами 1 и 2. Схожие по форме топоры обнаружены в погребении № 3 Дмитриевского могильника, вторая половина VIII – IX вв., в катакомбе II Маяцкого селища IX – начала X вв. (Там же. Рис. 1, 3 ) и погребении № 17 Мартан-Чуй-ского могильника в Чечне, X–XI вв. ( Сланов , 2000. С. 228. Табл. XX, 10; XXI, 2). Основываясь на датировках аналогий, топор из Пятницкого могильника мог использоваться с VIII по XI вв.

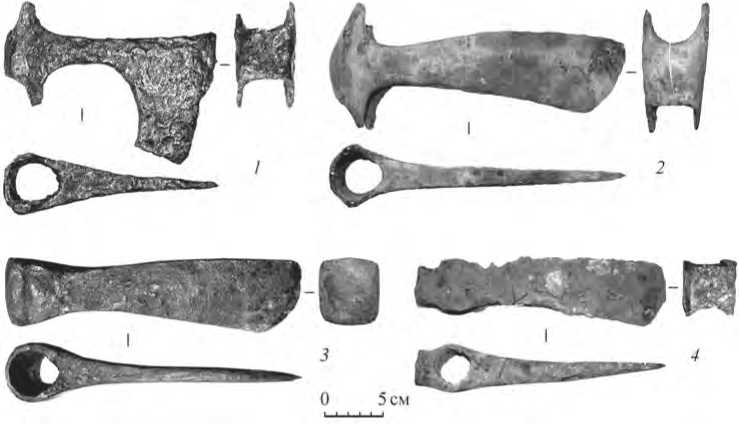

Боевые (или парадные) топоры-чеканы с трапециевидным лезвием и узким пластинчатым выступом на тыльной части обуха, тип 2 (2 экз.). Оба топора происходят из Малышевского могильника (из подъемного материала и из инвентаря погребения № 8 – трупоположения мужчины; рис. 5, 1, 2 ). Противоположный лезвию пластинчатый выступ топоров затуплен. По классификации болгарского исследователя Валерия Йотова такие топоры относятся к типу 4, варианту А ( Йотов , 2004. С. 97). Наиболее ранние экземпляры топоров подобной формы известны в материалах памятников Кавказа и Башкирии (Стерлитамакский могильник), также они найдены в дружинных курганах Древней Руси, в Скандинавии, Прибалтике и Швеции. Аналогии встречены в Юго-Восточном Приладожье в курганах Исаева ( Кирпичников , 1966. № 32 по каталогу), в курганной группе Большая Брембола (Там же. № 43 по каталогу), в большом кургане Гущинской группы в Чернигове (Там же. № 51 по каталогу), в Шесто-вицкой курганной группе (Там же. № 54 по каталогу), а также в Северной Болгарии ( Йотов , 2004. Рис. 51). Данные топорики-чеканы датируются X – началом XI вв. Экземпляры из Малышевского могильника отличаются своей тонкостью и малой массивностью. Возможность их боевого применения остается под вопросом, скорее эти топоры могли быть парадными.

Широколопастной топор с оттянутым вниз лезвием, двумя парами боковых щековиц и удлиненным вырезным обухом, тип 4 (1 экз.). Происходит из погребения № 1 Максимовского могильника (раскопки 1895 г.). Определение этого топора дано А. Н. Кирпичниковым ( Кирпичников , 1966. № 281 по каталогу), автор датирует его XI в. Подобные топоры появляются на Руси с X в.

Широколопастные топоры с оттянутым вниз лезвием, прямой верхней гранью и двумя парами боковых щековиц с нижней стороны обуха, тип 5 (2 экз.). Происходят из погребения № 179 Малышевского могильника и из Пятницкого могильника. По классификации И. Л. Измайлова относится к типу ΓIII ( Измайлов , 1997. С. 93). Щековицы топоров подтреугольной формы. У топора из Малышевского могильника на обухе имеется плоский слабо выделенный выступ прямоугольного сечения. Топор относится к ранним экземплярам, которые

Рис. 5. Проушные боевые (или парадные) топоры-чеканы (тип 2) и проушные топоры (типы 5, 6)

1, 2 – Малышевский могильник, погр. 8, п. м.; 3 – Малышевский могильник, погр. 106;

4 – Пятницкий могильник, п. м.; 5 – Малышевский могильник, погр. 179

по сравнению с более поздними отличаются узкой и длинной лопастью и наличием выступа на обухе (рис. 5, 5 ), датируются концом VIII – началом IX вв. В инвентаре погребения, где встречен топор, не было вещей, которые не могут датироваться ранее X в. Аналогии подобным топорам встречены на Сар-ском городище, марийском Веселовском могильнике, на Супрутском городище на р. Упа в Тульской обл., в Приладожье в устье р. Паши в погребении 1 кургана 7, во Владимирских курганах, а также на северо-западных территориях – в Северной Европе (Норвегии, Северной Швеции, Финляндии), где появляются с VII в., а также в Старой Ладоге. Данные топоры не имели широкого распространения на территории Руси и соседних территориях ( Леонтьев , 1996. С. 122, 123. Рис. 46, 5 ).

Топор из Пятницкого могильника имеет короткую и широкую лопасть, косой срез нижней кромки, без выступа на обушковой части (рис. 5, 4 ). Аналогии этим топорам встречены в финно-угорских могильниках IX–XII вв., например в марийском могильнике «Черемисское кладбище» ( Никитина , 2012. Рис. 40, 2 ;

113, 11 ), в Прикамье, в домонгольских памятниках Древней Руси (в основном на Северо-Западе), на булгарском Кокретском городище ( Измайлов , 1997. С. 93. Рис. 62, 2 ) и др.

Лопастные топоры с оттянутым вниз лезвием и двумя парами боковых щековиц по обеим сторонам обуха, тип 6 (8 экз.). Делятся на две разновидности: 1) с нешироким лезвием (подтип 6–1); 2) с широколопастным лезвием (подтип 6–2).

Топоры типа 6 с нешироким лезвием (подтип 6–1) встречены в количестве 5 экземпляров (рис. 5, 3 ). По классификации И. Л. Измайлова они относятся к типу ВII. Подобные топоры были широко распространены в Северо-Восточной Европе в IX–XIV вв., бытовали в Волжской Булгарии в IX–X вв. ( Измайлов , 1997. С. 90), на территории средней и северной Руси, а также у мордвы и марийцев. Апогей их использования приходится на X–XI вв. ( Кирпичников , 1966. С. 37).

Топоры типа 6 с широколопастным лезвием (подтип 6–2) найдены в количестве 4 экземпляров (рис. 6, 1 ). По классификации И. Л. Измайлова они относятся к типу ВIII . Изделия имеют вытянутое лезвие, две пары заостренных щековиц на округлом обухе. Топоры такой формы, появившись в XI в., широко распространились у народов Восточной Европы – на территории Древней Руси, Волжской Булгарии, у марийцев (с XII в.) ( Измайлов , 1997. С. 91).

Происхождение топоров типа 6 связано с Центральной и Северной Европой, где они появились в VIII–IX вв. и далее распространились на территории Древней Руси, финно-угров и Волжской Булгарии.

Лопастные топоры типов 4, 5, 6 могли быть позаимствованы финнами из славянской среды или могли появиться под влиянием развитой в технологическом плане древнерусской культуры ( Кирпичников , 1966. С. 36). Все они имеют заостренные щековицы для надежности крепления к топорищу. Топоры данного типа, имея расширенную рабочую часть и «перенесенный центр тяжести за счет оттянутости ближе к концу лезвия», обладали бóльшим полезным коэффициентом, нежели универсальные узколезвийные клиновидные топоры (тип 8) ( Гришаков, Зеленеев , 1990. С. 42) . По-видимому, этот тип топоров за счет массивности и улучшенного баланса мог иметь как хозяйственно-бытовое, так и боевое предназначение.

Узколезвийные клиновидные топоры, тип 8 (165 экз.). Топоры данного типа встречены практически во всех муромских могильниках. Эти топоры по форме можно разделить на три разновидности: 1) узколезвийные клиновидные со щековицами (подтип 8–1) ; 2) узколезвийные клиновидные без щековиц (подтип 8-2) ; 3) узколезвийные клиновидные с молотковидным обухом (подтип 8–3).

Основную массу составляют изделия первой разновидности (подтип 8–1) (116 экз.): топоры, имеющие округлый обух, двусторонние подтреугольные ще-ковицы и немного оттянутое назад лезвие, ширина которого составляет 1/3 высоты (рис. 6, 2 ). Спинка лопасти лезвия в большинстве случаев выгнутая, реже прямая. Проушины по форме овальные, круглые или подтреугольные с округлыми углами. По классификации С. В. Святкина относится к группе А, типу 3 ( Святкин , 2001. С. 40). Функционально топоры данного типа использовались

Рис. 6. Проушные топоры-секиры (тип 6)

и проушные узколезвийные клиновидные топоры (тип 8)

1 – Подболотьевский могильник, погр. 115 (раскопки 2013 г.); 2 – Малышевский могильник, погр. 187; 3 – Корниловский могильник, погр. 8; 4 – Малышевский могильник, погр. 135

в хозяйственно-бытовых целях – для рубки деревьев, плотницкого дела и т. п., но в случае необходимости могли использоваться и для боевых целей. К примеру, узкое и длинное лезвие удобно для подрубания корней деревьев при корчевании, а также в бортном деле ( Дубынин , 1947. С. 39).

Среди топоров первой разновидности можно выделить серию «колунов» из Подболотьевского и Малышевского могильников (5 экз.) , у которых клиновидная лопасть лезвия очень массивна. Толщина клина на месте соединения с обухом составляет около 3 см.

Также выделяется один топор из Чулковского могильника (погребение № 63, трупоположение), имеющий рукоять длиной около 35 см, у которой по бокам были прикреплены железные накладки ( Гришаков, Зеленеев , 1990. С. 34. Рис. 12, 6 ). По мнению В. В. Γришакова и Ю. А. Зеленеева, этот топор относится к боевым, что сомнительно, т. к. форма его ничем не отличается от универсальных.

Происхождение топоров типа 8 восходит к позднеантичному периоду, они появляются на территории восточных римских провинций и раннеславянских памятниках в первой половине I тысячелетия (Очерки…, 1956. С. 40). В Не-волинском могильнике, в погребениях VIII – начала IX вв. (II–III стадии), встречены подобные топоры грубых форм с простым обухом без заостренных щековиц (Голдина, 2012. С. 50. Рис. 220, 7). Время бытования топоров типа 8 в среде поволжских финнов – VIII–XI вв., наибольшее распространение приходится на IX–X вв. Они были широко распространены среди финно-угорского населения, встречены в большом количестве в мордовских и марийских могильниках. Следует заметить, что у балтского населения Восточной Литвы в V–VIII вв. были распространены топоры подобной формы, но на их боевую принадлежность «указывает их орнамент, форма, масса и размеры» (Казакяви-чус, 1988. С. 81). Узколезвийные топоры были также характерны для северных областей территории Древней Руси, где проживало смешанное финно-русское население (Святкин, 2001. С. 41). Начиная с X в. данный тип топоров постепенно вытесняется более совершенными формами (Леонтьев, 1996. С. 122, 126; Кирпичников, 1966. С. 38).

Ряд муромских топоров из Подболотьевского, Малышевского и Корниловского могильников (7 экз.) (рис. 6, 3 ), относящихся ко второй разновидности (подтип 8–2), не имеет щековиц на округлом цилиндрическом обухе. Исчезновение щековиц, видимо, связано с упрощением процесса изготовления топоров, что может быть связано с тенденцией выработки массовой продукции без трудоемких технологических операций. Подобные топоры бытовали у мордовских племен с X по XIV в., известны находки из городов Древней Руси, где они распространяются с XII в. и бытуют до XV в., один подобный топор найден в Марийском Поветлужье ( Святкин , 2001. С. 41). У балтов в VIII–X вв. были распространены подобные по форме, но орнаментированные топоры, подразделявшиеся в зависимости от длины и веса на боевые и универсальные ( Казакяви-чус , 1988. С. 76–77). Муромские находки могут быть датированы X–XI вв.

Один из топоров, относящийся к третьей разновидности (подтип 8–3), происходит из Малышевского могильника (трупосожжение № 135) (рис. 6, 4 ) и выделяется из основной массы узколезвийных топоров. Он имеет прямоугольный в сечении короткий квадратный молотковидный обух, лезвие слегка отогнуто назад, щековицы овальные. Отношение ширины лезвия к длине топора равно 1:3. По классификации С. В. Святкина относится к группе А, типу 2 ( Святкин , 2001. С. 39), по классификации В. К. Михеева – к типу 1 рабочих топоров ( Михеев , 1985. С. 68). Подобные топоры известны в материалах Волжской Булгарии (IX–XIII вв.), Северо-Западного Предкавказья и многочисленны в мордовских могильниках, где датируются X–XIII вв. ( Измайлов , 1997. С. 90; Святкин , 2001. С. 40). Аналогичные топоры обнаружены в катакомбе в яме постройки 28 Ма-яцкого селища (IX – начало X в.), на салтовском городище Маяки ( Владимиров , 2015. С. 362. Рис. 1, 1 ; Михеев , 1985. С. 68. Рис. 24, 13–20 ). Для муромы данная находка может датироваться IX–XI вв.

В период с конца VII – начала VIII вв. у муромы были в обиходе только втульчатые топоры, причем топоры-кельты 1 и 2 групп сосуществовали вместе. В IX в. в обиходе остаются более совершенные топоры-кельты 2-й группы. Начиная с VIII в. широко распространяются проушные топоры типа 8. Эти топоры встречены во всех муромских могильниках, за исключением слабоизу-ченных могильников. Втульчатые топоры и проушные узколезвийные топоры (тип 8) являлись одними из основных «помощников» муромского населения в хозяйственной деятельности и ремесленном деле, их боевое применение можно представить в редких случаях. Тем не менее без них нельзя было обойтись в походах. Они были достаточно просты в изготовлении, поэтому доступны для всех.

В VIII в., под влиянием болгарских и тюрко-угорских племен, муромское население знакомится с боевыми топорами-чеканами (тип 1) и использует их вплоть до XI в. Находки чеканов у муромы очень редки, они были не так распространены, как, например, у соседних мордовских племен, которые имели непосредственные контакты с населением степных районов Евразии. Концом VIII – началом IX вв. датируется ранний экземпляр топора типа 5 из погребения № 179 Малышевского могильника, его наличие может свидетельствовать о ранних контактах муромы с населением Северо-Запада. Переломным моментом становится X в., когда под воздействием славянской среды у муромы начинают появляться наиболее совершенные универсальные лопастные топоры (типы 4, 5, 6), вытесняя традиционные втульчатые (2 группа) и проушные узколезвийные (тип 8). Также не ранее X в. у муромы появляются топоры-чеканы с трапециевидным лезвием и узким пластинчатым выступом на тыльной части обуха (тип 2), найденные в Малышевском могильнике.

Список литературы Топоры Муромы

- Бейлекчи В. В., 2005. Древности летописной муромы: Погребальный обряд и поселения: учеб. пособие. Муром: Изд-во Московского психол.-соц. ин-та. 152 с.

- Бейлекчи Вал. В., 2015. «Мужской» инвентарь в коллекции из грабительских раскопок 1910 года на Подболотьевском могильнике муромы//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 5/Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 222-235.

- Владимиров С. И., 2015. Топоры Маяцкого археологического комплекса//КСИА. Вып. 239. С. 358-369.

- Голдина Р. Д., 2012. Неволинский могильник VII-XI вв. в Пермском Предуралье: монография. Ижевск: Удмуртия. 472 с. (Материалы и исследования Камской-Вятской археологической экспедиции; т. 21.)

- Горюнова Е. И., 1953. Муромский могильник (К истории города Мурома)//Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях/ИИМК. Вып. 52. М.: Изд-во АН СССР. С. 33-42.

- Гришаков В. В., Зеленеев Ю. А., 1990. Мурома VII-XI вв.: учеб. пособие. Йошкар-Ола: МарГУ. 77 с.

- Дубынин А. Ф., 1947. Малышевский могильник. К истории Нижней Оки в I тысячелетии н. э. : дис. … канд. ист. наук//Архив ИА РАН. Ф 2. Оп. 1. № 362.

- Ерофеева Е. Н., Травкин П. Н., Уткин А. В., 1988. Кочкинский грунтовый могильник//Археология и этнография Марийского края. Вып. 14: Этногенез и этническая история марийцев. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. С. 99-134.

- Жиганов М. Ф., 1961. К истории мордовских племён в конце I тысячелетия н. э. (могильник у посёлка Заря)//СА. № 4. С. 158-179.

- Зеленцова О. В., Милованов С. И., 2015. Курганный обряд погребения в Нижнем Поочье в эпоху Средневековья//Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Николая Андреевича Макарова/Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 122-134.

- Измайлов И. Л., 1997. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X -начала XIII вв. Казань; Магадан: СВНЦ ДВО РАН. 213 с.

- Йотов В., 2004. Въоръжението и снаряжението от българското средновековие (VII-XI век). Варна: Зограф; Велико Търново: Абагар. 350 с.

- Казакявичус В., 1988. Оружие балтских племён II-VIII веков на территории Литвы: монография. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. (САИ; вып. Е1-36.)

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. Л.: Наука. (САИ; вып. Е1-36.)

- Краснов Ю. А., 1980. Безводнинский могильник. (К истории Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья). М.: Наука. 223 с.

- Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья, IV-XIII вв./Отв. ред.: Т. И. Макарова, С. А. Плетнёва. М.: Наука, 2003. 533 с. (Археология; т. 18.)

- Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие X-XIII вв. М.: Наука, 1985. 215 с.

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 315 с.

- Михеев В. К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Вища школа. 148 с.

- Никитина Т. Б., 2012. Погребальные памятники IX-XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань: МарНИИЯЛИ. 408 с. (Археология евразийских степей; вып. 14.)

- Очерки по истории русской деревни X-XIII вв./Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Гос. изд-во культ.-просвет. литературы, 1956. 266 с. (Труды ГИМ; вып. 32.)

- Святкин С. В., 2001. Вооружение и военное дело мордовских племён в первой половине II тыс. н. э. Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т. 147 с.

- Святкин С. В., Власенко Д. В., 2012. Очерки военного дела мордовских племён в I -первой половине II тыс. н. э.: монография. Саранск. 126 с.

- Сланов А. А., 2000. Военное дело алан I-XV вв.: дис. … канд. ист. наук. Владикавказ. 216 с.

- Трубников Б. Г., 1997. Большой словарь оружия. СПб.: Полигон; М.: АСТ. 672 с.