Торакоскопическая имплантация левожелудочкового электрода с одномоментной резекцией легкого у пациентки с сердечной недостаточностью

Автор: Чуприна А.П., Кранин Д.Л., Громыко Г.А., Назаров Д.А., Федоров А.Ю., Замский К.С., Варочкин К.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188658

IDR: 140188658 | УДК: 616.24-089.87:616.124.2-089.819.843

Текст статьи Торакоскопическая имплантация левожелудочкового электрода с одномоментной резекцией легкого у пациентки с сердечной недостаточностью

УДК: 616.24-089.87:616.124.2-089.819.843

VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC IMPLANTATION OF LEFT VENTRICULAR ELECTRODE WITH SIMULTANEOUS LUNG RESECTION IN A PATIENT WITH HEART FAILURE

Ресинхронизирующая электрокардиостимуляция, в соответствии с существующими рекомендациями, является терапией выбора у пациентов с полной блокадой левой ножки пучка Гиса, фракцией выброса левого желудочка < 35%, хронической сердечной недостаточностью II–IV функционального класса. Данная терапия направлена на улучшение насосной функции сердца за счет синхронизированной электрокардиостимуляции межжелудочковой перегородки и свободной стенки левого желудочка (ЛЖ).

Имплантация электрода для стимуляции свободной стенки ЛЖ осуществляется через ветви коронарного синуса. Согласно данным Alonso C. с соавт., в связи с вариабельностью анатомии коронарного синуса в 30% случаев электрод имплантируется не в целевые ветви коронарного синуса, а в 12% случаев эндокардиальная имплантация левожелудочкового электрода (ЛЖЭ) не возможна.

В случае отсутствия возможности эндокардиальной имплантации ЛЖЭ Mair H. рекомендует альтернативную методику эпикардиальной имплантации. Традиционно операция выполняется из боковой торакотомии. В качестве альтернативной методики выполнения данной операции возможно использование видео-ассистированной торакоскопии. Представляется клинический случай успешной торакоскопической эпикардиальной имплантации ЛЖЭ.

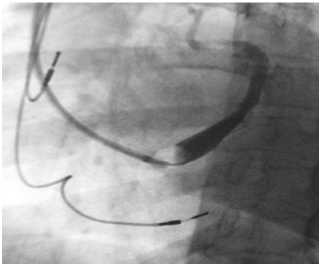

Пациентка П, 70 лет, поступила в ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко с диагнозом дилатационной кардиомиопатии и клиникой сердечной недостаточности III–IV функционального класса. При обследовании у пациентки выявлены: полная блокада левой ножки пучка Гиса с QRS 215 мс, кардиомегалия (КДР – 9,9 см, КСР – 8,9 см, КДО – 552 мл, КСО – 437 мл, индекс конечносистолического объема – 204 мл/кв.м, ЛП - 5,5 х 5,0 см,ПП - 4,6 х 3,9 см),фрак-ция выброса ЛЖ по Simpson 20%, легочная гипертензия (систолическое давление в легочной артерии – 40 мм рт. ст.). Также в полости ЛЖ (в проекции среднего и прилегающему к нему участку апикального сегмента передне-перегородочной области) определялся гетерогенный малоподвижный тромб толщиной до 6 см. При ангиографии поражения коронарных артерий выявлено не было. На фоне проводимой антикоагулянтной терапии тромб в полости ЛЖ лизировался. Пациентке была выполнена эндокардиальная имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора, однако, в связи с мелким калибром ветвей коронарного синуса (рис. 1), имплантировать ЛЖЭ не удалось.

Рис. 1. Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора

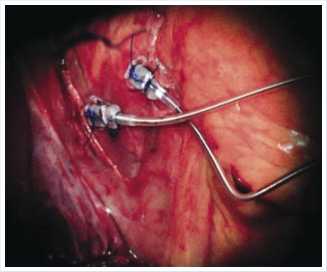

Было принято решение о торакоскопической имплантации ЛЖЭ. На фоне однолегочной вентиляции порты были установлены в левую плевральную полость. При ревизии левого легкого в язычковом сегменте выявлено плотноэластическое объемное образование размерами 1,5 х 2 см, четко ограниченное от окружающей легочной ткани. С помощью аппарата EndoGIA Universal (Covidien, США) выполнена краевая резекция язычкового сегмента с патологическим очагом (по результатам экспресс-гистологического исследования образование представлено очагами фиброза и некроза легочной ткани, наиболее вероятно ишемического генеза). Перикард был вскрыт позади диафрагмального нерва. Два полюса биполярного левожелудочкового электрода Capsure Epi model 4968 (Medtronic, США) были фиксированы 2 швами в бессосудистом участке заднелатеральной стенки ЛЖ на расстоянии 2 см друг от друга (рис. 2).

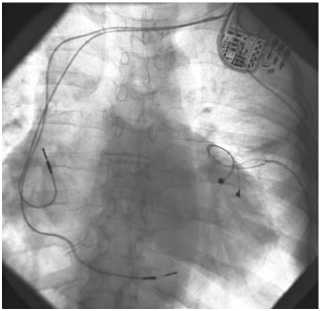

Порог электрокардиостимуляции желудочков составил 1,0 В при 0,4 мс, амплитуда детектируемой устройством R-волны составила 22,5 мВ. Через туннель под большой грудной мышцей электрод был проведен к ложу и подключен к левожелудочковому каналу электрокардиостимулятора. Окончательная позиция электродов отражена на рис. 3. Операция прошла без осложнений. Пациентка выписана из стационара на 14-е сутки.

При контрольных визитах пациентки после операции отмечается положительная динамика в виде уменьшение функционального класса сердечной недостаточности до II ФК, по данным контрольной ЭхоКГ – признаки обратного

Рис. 2. Вид через торакоскопическую камеру

Чуприна А.П., Кранин Д.Л., Громыко Г.А., Назаров Д.А., Федоров А.Ю., Замский К.С., Варочкин К.А. ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОГО ЭЛЕКТРОДА С ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕЗЕКЦИЕЙ ЛЕГКОГО У ПАЦИЕНТКИ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Рис. 3. Рентгенограмма окончательной позиции эндокардиальных и эпикардиального электродов, передне-задняя проекция

Табл. 1. Динамика эхокардиографических данных пациентки до и через 12 месяцев после операции

|

Показатель |

До операции |

При выписке |

Через 6 месяцев |

Через 12 месяцев |

|

КДО ЛЖ, мл |

552 |

516 |

470 |

426 |

|

КСО ЛЖ, мл |

437 |

415 |

374 |

345 |

|

КДР ЛЖ, см |

9,9 |

9,6 |

9,2 |

8,8 |

|

КСР ЛЖ, см |

8,9 |

415 |

8,3 |

8,0 |

|

ЛП, см |

5,5 х 5,0 |

5,7 х 4,5 |

5,6 х 4,4 |

5,6 х 4,7 |

|

ФВ ЛЖ по Sympson, % |

20 |

20 |

21 |

22 |

|

Давление в ЛА, мм рт. ст. |

40 |

30 |

30 |

28 |

Примечание: КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, ФВ – фракция выброса, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, ЛА – легочная артерия.

ремоделирования сердца: увеличение фракции выброса до 22% по Sympson, уменьшение размеров ЛЖ. При этом порог электрокардиостимуляции желудочков практически не изменился. Динамика эхокардиографических данных пациентки представлена в таблице 1.

Эндокардиальная имплантация ЛЖЭ через венозную систему коронарного синуса практически полностью заменила хирургическую имплантацию с использованием торакотомического доступа в связи с меньшей инвазивностью и меньшим риском оперативного вмешательства. К наиболее распространенным особенностям анатомии коронарного синуса, препятствующим имплантации ЛЖЭ, согласно данным Morgan J.M., относятся: рассыпной тип впадения коронарного синуса, наличие мембраны в устье коронарного синуса, магистральный тип строения коронарного синуса. И даже при возможности катетеризации ветвей коронарного синуса имплантация электрода в целевую область может быть затруднительной в связи с диаметром сосуда. В соответствии с данными исследований COMPANION и MADIT-CRT ЛЖЭ должен быть позиционирован на латеральную стенку ЛЖ, а не в апикальную позицию. В случае пациентки П. эндокардиальная имплантация ЛЖЭ была невозможна в связи с не выраженностью целевых ветвей коронарного синуса.

Торакоскопическая методика имплантации эпикардиального электрода в целевую область ЛЖ была предложена Gabor et. al. Авторы доложили эффективное выполнение операции у 15 пациентов без осложнений и смертности. Методика получила распространение в клиниках с большим опытом торакоскопических операций. Важным преимуществом торакоскопической имплантации в сравнении с торактомным доступом, наряду с меньшей инвазивностью, меньшим риском послеоперационных осложнений и более коротким сроком госпитализации, является визуализация большего сегмента свободной стенки левого желудочка с возможностью выбора наиболее оптимальной области для имплантации ЛЖЭ.

Помимо этого, в нашем клиническом случае выполнена ревизия легочной ткани с одномоментной резекцией сегмента левого легкого, что является еще одним, ранее не описанным пре- имуществом торакоскопии для имплантации ЛЖЭ. Учитывая высокий средний возраст кандидатов для ресинхронизирующей терапии и распространенность в данной возрастной группе онкологических заболеваний легкого, данная методика приобретает дополнительную актуальность.

Торакоскопическая имплантация ЛЖЭ выполняется у пациентов с показаниями к кардиоресинхронизирующей терапии и невозможностью эндокардиальной имплантации, а при необходимости может быть дополнена одномоментной коррекцией сопутствующей патологии.