Торгово-экономические связи Перми Вычегодской с Волжской Булгарией

Автор: Савельева Э.А., Королев К.С.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 3 (7), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются предметы булгарского импорта на памятниках предков коми-зырян - Перми вычегодской. Ассортимент булгарских изделий, включающий преимущественно ювелирные серебряные изделия и предметы поясной гарнитуры, отсутствие булгарской керамики и поселений свидетель- ствуют об исключительно торговом характере связей Перми вычегодской с Волжской Булгарией. Эквивалентом обмена выступали меха. Обмен и торгов- ля стимулировали развитие пушного промысла, ускорили развитие товарно- денежных отношений у предков коми-зырян, имущественной и социальной дифференциации общества.

Пермь вычегодская, булгарский импорт, ювелирные изделия, поясная гарнитура, торговые связи

Короткий адрес: https://sciup.org/14992946

IDR: 14992946 | УДК: 903.25(470.13)

Текст научной статьи Торгово-экономические связи Перми Вычегодской с Волжской Булгарией

Волжская Булгария занимала видное место в европейской торговле домонгольского периода (XXIII вв.). Торгово-экономические связи Волжской Булгарии имели серьезное воздействие на экономическое и культурное развитие соседних народов, в том числе Прикамья и Приуралья. Об этом свидетельствуют как данные археологии, так и языкознания. В пермских языках (коми и удмуртском) отмечается около 30 древнечувашских (булгарских) заимствований. Среди них: кан (царь), карта (хлев), коба (прялка), кись (бердо), öныр (седло), сутонь (лук), сукман (сукно), суса (челнок), сюри (шпулька), чарла (серп) и др. Обращают на себя внимание булгарские слова-заимствования, обозначающие предметы быта булгарских ремесленников (колодка, прялка, бердо, лукошко, шпулька, челнок) и др., термины, связанные с занятиями населения сельским хозяйством (хлев, серп, редька, репа, курица, седло и др.), ткачеством (челнок, шпулька), металлургией (свинец) и т.п. Эти заимствования являются свидетельством влияния булгарской культуры в области земледелия, животноводства, металлургии на пермские племена [ 1 ] .

А.П.Смирнов отмечал, что наиболее интенсивными были контакты булгар с предками удмуртов, которые не ограничивались культурно-торго- выми связями. Древние удмурты находились в политической зависимости от булгар и платили им дань [2]. По его мнению, «несколько иную картину мы видим у населения районов Вычегды, средней и верхней Камы, не входивших непосредственно в состав Булгарского государства и находившихся лишь в торговых связях с Булгаром» [3]. В дальнейшем идеи А.П.Смирнова были уточнены, углублены и конкретизированы в исследованиях археологов, работавших в регионах Волго-Камья, – В.А.Обо-рина, Е.П.Казакова, М.Г.Ивановой, А.М.Белавина и др. Как известно, в регионах проживания предков удмуртов и коми-пермяков найдено большое количество булгарской керамики, украшений, предметов быта, выявлены остатки их торговых факторий и некрополей [4-6]. В Прикамье обнаружены опорные ремесленные и торговые пункты, где проживали не только представители местного населения, но и булгары [7-9].

Торгово-экономическим связям Перми вычегодской с Волжской Булгарией посвящены работы Э.А.Савельевой [ 10-13 ] . Установлено, что на территории Перми вычегодской нет следов постоянного проживания булгарского населения. По археологическим и письменным источникам Пермь вычегодская не была в политической зависимости от

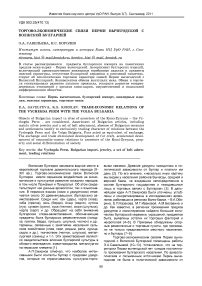

Волжской Булгарии. С XI-XII вв. она оказалась в сфере экономических и политических интересов древнерусских княжеств, прежде всего Новгорода, а затем Ростово-Суздальского, в дальнейшем Московского княжества. В XII в. в долине Выми и Вычегды появляются первые древнерусские поселения. В условиях усиления влияния русских княжеств булгаро-пермские связи ограничивались в основном сферой торгового обмена. Об этом свидетельствует, в частности, ассортимент булгарских изделий на памятниках Европейского Северо-Востока – это преимущественно ювелирные украшения из серебра, бронзовая поясная гарнитура, единичные предметы быта. Торговля была достаточно интенсивной, о чем свидетельствует тот факт, что булгарский импорт представлен на 16 памятниках предков коми-зырян из 33-х, известных в настоящее время (рис. 1). Для сравнения – булгарские изделия найдены на 170 из 370 родановских памятников [ 6, 14 ] . В процентном отношении эти цифры составляют 48 и 46% соответственно, что свидетельствует о достаточно интенсивных торговых контактах булгарских купцов с северными соседями.

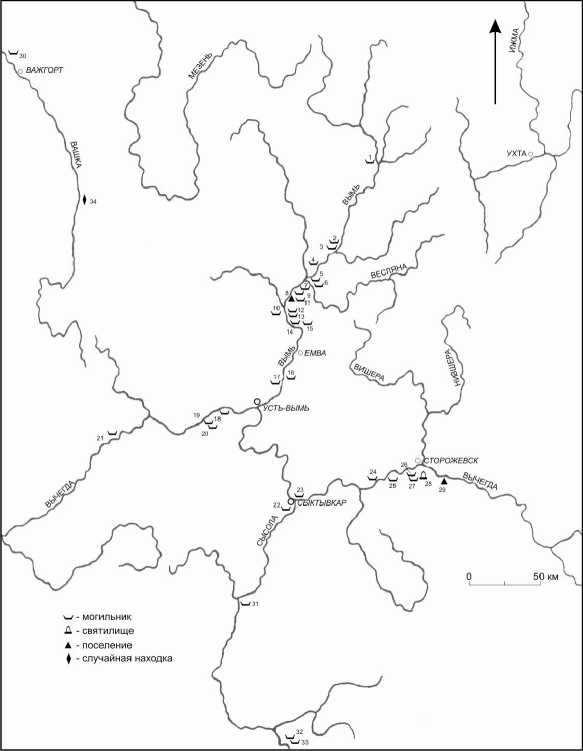

Древнейшими и основными путями с юга в бассейн Вычегды и Выми были водные – по притокам верхней Камы – Южной Кельтме и Березовке, далее по притокам верхней Вычегды – Северную Кельтму и Нем [ 15 ] . Несомненно, существовал и другой путь – по Вятке и Сысоле (рис. 2). Булгарских купцов влекли на север, так же как и русских, пушные богатства края. Отсюда вывозились меха, стекавшиеся на международные рынки Волжской Булгарии, которые булгары продавали купцам из Арабского Востока, Византии, Западной Европы, Руси. Наибольшим спросом пользовались меха горностая и зайца, норки и куницы, соболя, лисицы, рыся и бобра. Одним из платежных средств являлось серебро, в первую очередь, арабское. На памятниках древних коми в XI-XII вв. встречены остатки весов для взвешивания серебра, а также са-манидские дирхемы. Через Булгар на Европейский Север попадали изделия из Средней Азии, служившие нередко прототипами для изготовления булгарскими мастерами украшений для северных народов с учетом их потребностей и вкусов. К ним относятся, в частности, бляхи с изображением всад-

Рис. 1. Памятники Перми вычегодской (XI-XIV вв.):

1 – Кедвавомский могильник, 2 – Ошмосский могильник, 3 – Кичилькосьский I могильник, 4 – Ки-чилькосьский II могильник, 5 – Веслянский II могильник, 6 – Ветьюсский могильник, 7 – Ыджыдъ-ельский могильник, 8 – Жигановское поселение,

9 – Жигановский могильник, 10 – Вадъяг-ский могильник, 11 – Отлинский I могильник, 12 – Отлинский II могильник, 13 – Кокпомъягский могильник, 14 – Пет-койский могильник, 15 – Гидсайягский могильник, 16 – Часадорский могильник, 17 – Лялинский могильник, 18 – Чежты-ягский могильник, 19 – Джибъягский могильник, 20 – могильник Клянышласта, 21 – Ленский могильник, 22 – Усть-Сысольский могильник, 23 – Озельский могильник, 24 – Пезмогский могильник, 25 – Небдинский могильник, 26 – могильник Шойнаты II, 27 – могильник Шойна-ты III, 28 – святилище Джуджыдъяг, 29 – поселение Леваты, 30 – Выльгортский могильник, 31 – Вотчинский могильник, 3233 – Ужгинские I и II могильники, 34 – случайная находка (р.Вашка).

Список памятников Перми вычегодской с импортными булгарскими изделиями

|

№ п/п |

Памятник |

№ на карте |

|

1. |

Кичилькосьский I мог. – |

3 |

|

2. |

Веслянский II мог. – |

5 |

|

3. |

Ветьюсский мог. – |

6 |

|

4. |

Ыджыдъельский мог. – |

7 |

|

5. |

Жигановский мог. – |

9 |

|

6. |

Жигановское поселение – |

8 |

|

7. |

Кокпомъягский мог. – |

13 |

|

8. |

Петкойский мог. |

14 |

|

9. |

Вадъягский мог. – |

10 |

|

10. |

Чежтыягский мог. – |

18 |

|

11. |

Усть-Сысольский мог. – |

22 |

|

12. |

Шойнаты III мог. – |

27 |

|

13. |

Шойнаты II мог. – |

26 |

|

14. |

Пезмогский мог. – |

24 |

|

15. |

Вотчинский мог. – |

31 |

|

16. |

Случайная находка на р. Вашке |

34 |

Рис. 2. Водные пути, соединяющие Волжскую Булгарию, европейский Северо-Восток и Приуралье.

ника. Вместе с серебряными булгарскими изделиями в земли древних коми попадали восточные украшения с ювелирными камнями и бусы (из сердолика, горного хрусталя, флюорита). Встречаются вставки из халцедона, сердолика, хризопраза яблочно-зеленого цвета, а также флюорита. Все эти изделия являлись эквивалентом обмена в силу их высокой ценности при сравнительно небольшом объеме. Они пользовались большим спросом у местного населения благодаря своей красоте, прочности. В то же время они считались символом богатства, способствовали повышению социального престижа их владельцев [ 16 ] . По поверьям восточных народов все драгоценные и полудрагоценные камни обладали магическими свойствами и служили оберегами-амулетами и талисманами. Им приписывались и медицинские свойства. Многие камни (гранаты, горный хрусталь, халцедон) использовались для лечения различных видов заболеваний. Вероятно, древним коми были известны приписываемые ювелирным камням лечебные свойства [ 17 ] .

Таким образом, Волжская Булгария играла и роль посредника между Востоком и народами Восточной Европы, в том числе древними коми.

Картографирование импортных булгарских украшений на памятниках Перми вычегодской свидетельствует о том, что основная их масса в XIXIII вв. оседала на Выми, где находился центральный район проживания предков коми-зырян (рис. 1; табл. 1, 2). На нижней Вычегде булгарские украшения встречены в погребальных комплексах Чежты-ягского могильника (Истомина, 1992. С.128-129), расположенного сравнительно недалеко от устья р.Вымь. (табл. 1), на средневычегодских – восточ-

Таблица 1

Импортные изделия на памятниках Перми вычегодской (кроме бус)

|

Материал булгарских изделий |

О |

О о § |

||

|

№ п/п |

Памятник |

о о_ 5 ю 2 а Я 8 «о |

е а 5. § Ш |

03 ^ S о CL £ с g о о CD |

|

1. |

Кичилькосьский I мог. |

6 |

54 |

60 |

147 |

|

2. |

Веслянский II мог. |

5 |

1 |

6 |

14 |

|

3. |

Ветьюсский мог. |

7 |

– |

7 |

10 |

|

4. |

Ыджыдъельский мог. |

11 |

17 |

28 |

101 |

|

5. |

Жигановский мог. |

13 |

10 |

23 |

83 |

|

6. |

Кокпомъягский мог. |

7 |

1 |

8 |

100 |

|

7. |

Петкойский мог. |

5 |

– |

5 |

19 |

|

8. |

Вадъягский мог. |

2 |

6 |

8 |

25 |

|

9. |

Чежтыягский мог. |

17 |

41 |

58 |

? |

|

10. |

Шойнаты II мог. |

1 |

– |

1 |

33 |

|

11. |

Шойнаты III мог. |

1 |

– |

1 |

9 |

|

12. |

Пезмогский мог. |

1 |

– |

1 |

25 |

|

13. |

Усть-Сысольский мог. |

2 |

– |

2 |

6 |

|

14. |

Вотчинский мог. |

3 |

42 |

45 |

? |

|

15. |

Жигановские поселение |

1 |

– |

1 |

? |

|

16. |

р.Вашка. Случайная находка |

– |

1 |

1 |

– |

|

Всего: |

82 |

173 |

255 |

570 |

Таблица 2

Импортные изделия на вымских памятниках Перми вычегодской

На 15 могильниках Перми вычегодской найдено 82 украшения костюма из серебра и 171 изде-

Таблица 3

Импортные изделия на средневычегодских памятниках Перми вычегодской

|

№ п/п |

Памятник |

Материал булгарских изделий |

К ф со S ф О го ш |

ф со S ф _Q Т со О СО S с ф CD |

ф со S X О 05 Ю |

|

|

о ю ф ф о |

05 со т о ю |

|||||

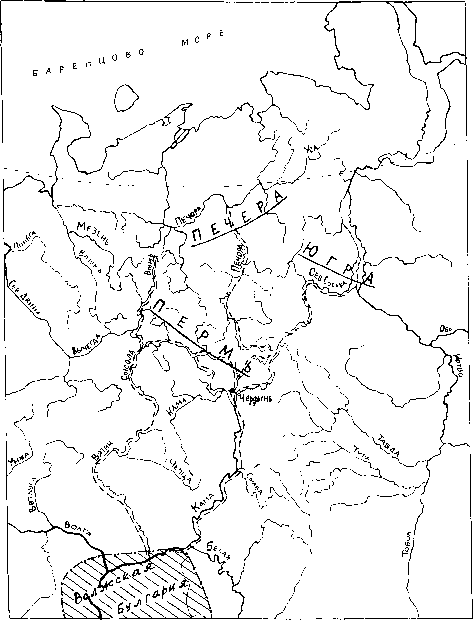

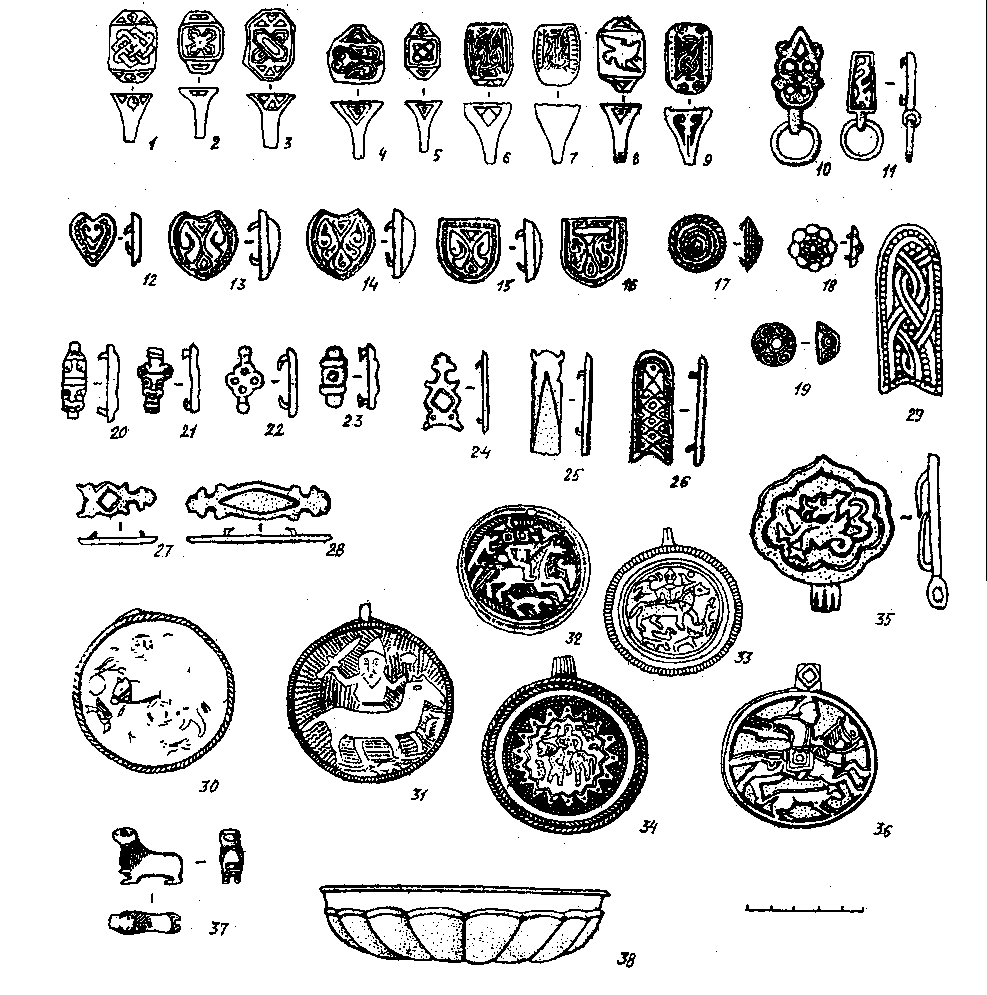

Среди серебряных украшений представлены гривны (2 экз.; рис. 3–20), очелья (2 экз; рис. 3–21), лунницы (9 экз.; рис. 3–14 – 18), калачевидные серьги (7 экз.; рис. 3–9 – 11), браслеты (3 экз.; рис. 3–22, 23), круглые бляшки со сканью и зернью (12 экз., рис. 3–2), круглые и розетковидные бляшки с шатонами для вставки камней (5 экз.; рис. 3–3, 5, 6, 19), биконические (10 экз., рис. 3–1, 1а) и шлемовидные подвески (3 экз.; рис. 3–4), щитковые перстни (12 экз.; рис. 4, 1–9), бляхи с изображением всадника (6 экз.; рис. 4–30–34–36), крестовидная подвеска из четырех филигранно-зерненных бляшек с шатоном для вставки камня в центре (рис. 3–7).

Плетеная шейная гривна с серебряной трапециевидной привеской, украшенной пирамидками и ромбами из крупной и средней зерни, скаными поясками, шариками крупной зерни, инкрустированная камнем, найдена на Кичилькосьском I могильнике [ 19 ] (рис.3-20). Небольшой фрагмент подобной гривны представлен в инвентаре Петкой-ского могильника [ 20 ] . Аналогичная гривна булгарского производства встречена в древностях предков коми-пермяков [ 21 ] . Подобные украшения в кладах найдены на территории Волжской Булгарии [ 22 ] .

В погребении с шейной гривной Кичилькось-ского I могильника найдены два бронзовых плетеных несомкнутых браслета, заканчивающиеся серебряными квадратными шатонами, оправленными сканью и зернью, с каменными вставками (рис.3– 22, 23). Аналогичный плетеный браслет из серебра с шатонами и стеклянными вставками на концах обнаружен на нижневычегодском Чежтыягском могильнике [ 23 ] . Подобные браслеты встречаются в коллекциях булгарских кладов на территории Вол-го-Камья в Булгаре и Биляре [ 22 ] .

Из Ыджыдъельского могильника происходит богатое очелье, состоящее из серебряной овальной подвески с сердоликовой вставкой, орнаментированной сканью и зернью, двух круглых серебряных бляшек и двух трехбусинных височных колец, украшенных сканью и зернью, соединенных строенными спиралевидными пронизками, нанизанными на шнур, разделенными между собой стеклянными бусинами (рис. 3–21). Аналогичная серебряная подвеска, обрамленная сканью, найдена на Чежтыягском могильнике. В центре ее – остатки шатона для вставки камня, окруженного сканой проволокой, в верхней части подвески видны крупные шарики зерни [23].

На могильниках предков коми-зырян представлены серебряные округлые бляшки (круглые и розетковидная), украшенные сканью и зернью, вставками из сердолика и янтаря в центре (рис. 3-3, 6,19), которые, вероятно, относятся к головным украшениям (налобники, очелья) [ 21 ] . В аналогичной технике выполнены биконические подвески с ушком (рис. 3–1, 1 а) и серебряные подвески шлемовидной формы с шатоном в центре для каменной или стеклянной вставки (рис. 3–4). Такие украшения встречены на Жигановском, Кокпомъягском, Вадъ-ягском, Петкойском, Вотчинском, Веслянском II и Чежтыягском могильниках.

Булгарское происхождение имеют и стандартные круглые серебряные бляшки, украшенные сканью и зернью (рис. 3–2), найденные на Ыджыдъ-ëльском, Ветьюсском и Веслянском II могильниках. В частности, в составе очелья, описанного выше, имеются две круглые бляшки и два трехбусинных височных кольца, выполненные в филигранно-зерненой технике (рис. 3–21). Примыкает к перечисленным изделиям, выполненным в подобной же технике, бляшка крестовидной формы из четырех спаянных круглых серебряных бляшек, с шатоном прямоугольной формы для каменной вставки, найденная на Кокпомъягском могильнике (рис. 3–7). Аналогичные украшения представлены в Прикамье в Вильгортском кладе [ 24 ] . Вышеописанные украшения в целом, включая круглые бляхи, датируются XI-XII вв. [ 13 ] .

К булгарским ювелирным вещам относятся серебряные лунницы двух типов: замкнутые круглые с шатоном из камня или стекла в нижней части и с круглым отверстием в верхней и более мелкие лунницы с разомкнутыми концами [ 13 ] (рис. 3-1417). Они обильно украшены пирамидками и ромбами из зерни, зерневыми шариками в окружении сканых колец, что вполне соответствует ювелирным приемам булгарских мастеров [ 25 ] . Тонкость и изящество в изготовлении лунниц предполагает их особое значение в ряду булгарских украшений, что, по мнению А.М. Белавина, связывалось с мусульманской символикой [ 21 ] . По форме, отделке и орнаментации булгарские лунницы значительно отличаются от славянских [ 26 ] .

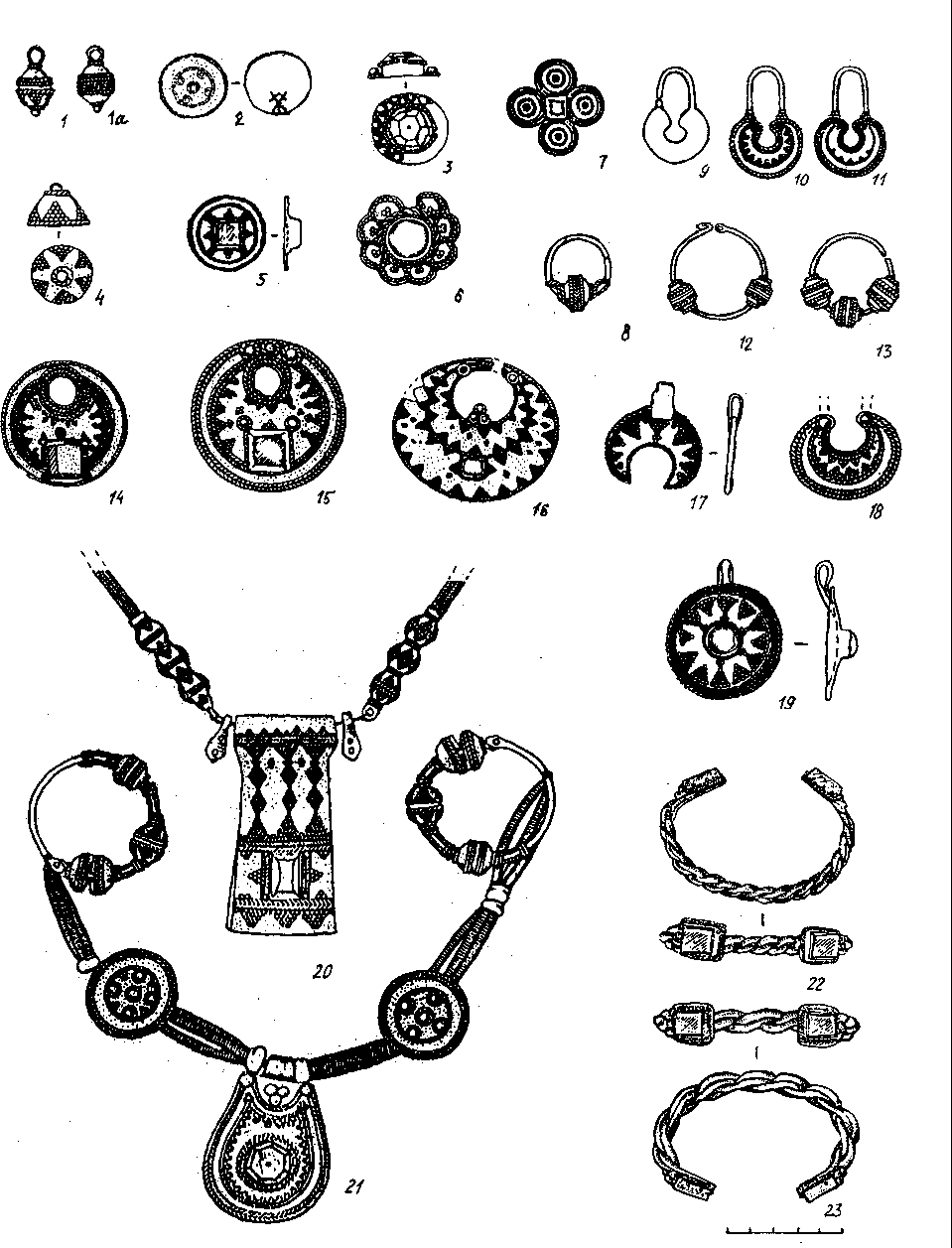

Значительную группу украшений составляют серебряные щитковые перстни булгарского производства [ 11 ] (рис. 4-1-9). Они найдены на Кичиль-косьском I, Ыджыдъëльском, Жигановском, Кок-помъягском, Чежтыягском и Ветьюсском могильниках. Излюбленные сюжеты – замкнутая плетенка, растительный орнамент. Особенностью булгарских черненых изделий вообще и их отличием от русских являются оригинальный орнамент, сплошное чернение фона и золочение прочерченного рисунка

Рис.3. Булгарский импорт на памятниках Перми вычегодской. Ювелирные серебряные украшения со сканью и зернью:

1,1а – биконические подвески, 2 – круглая бляшка, 3 – круглая бляшка с сердоликовой вставкой, 4 – подвеска шлемовидной формы, 5 – круглая бляшка с прямоугольным шатоном для камня, 6 – розетковидная бляшка с янтарной вставкой, 7 – крестовидная подвеска, 8,12,13 – бусинные височные кольца, 911 – калачевидные серьги, 14-18 – лунницы, 19 – круглая подвеска с круглым шатоном для камня, 20 – плетёная шейная гривна с серебряной трапециевидной подвеской с каменной вставкой, 21 – налобник с овальной подвеской с сердоликовой вставкой, 22-23 – плетёные бронзовые браслеты с серебряными шато-нами с каменными вставками на концах.

(1, 7, 14, 16 – Кокпомъягский мог.; 2 – Веслянский II мог.; 3, 13 – Жигановский мог.; 4, 6, 12, 15, 21 – Ыджыдъельский мог.; 5, 17, 19 – Чежтыягский мог.; 8-11, 20, 23 – Кичилькосьский I мог.).

[ 25, 27, 21, 28 ] . По мнению К.А. Руденко, на перстнях из вымских могильников, которые он относит к изделиям булгарского производства, мотив «узла счастья» (два переплетенных сердечка) становится весьма модифицированным (рис. 4–1, 6, 7). Появляются и зооморфные мотивы (птица – идея «неба») (рис. 4–8). В орнаментации вымских перстней отсутствует мотив крина (ростки растений – символ жизни), преобладают геометрические сюжеты, в их числе двойная плетенка (рис. 4–6), узловая орнаментация (рис.4-9) [ 29 ] .

Большинство описанных выше ювелирных изделий из серебра объединяются рядом общих черт и, прежде всего, технологией изготовления – они выполнены в скано-зерненой технике, при которой зернь группируется треугольниками и ромбами. Крупная зернь используется самостоятельно в окружении колец из скани, на всех типах украшений часто применяются шатоны для каменных и стеклянных вставок. XI-XII вв. – время расцвета булгарского ювелирного искусства, когда в Восточной Европе (как в славянском, так и в финно-угорском мирах) получают широкое распространение серебряные украшения со сканью и зернью [ 30 ] .

В инвентаре могильников Перми вычегодской имеются серебряные височные одно-, двух- и трех-бусинные кольца, одно из которых представлено на Ыджыдъёльском могильнике в комплексе с бесспорно булгарскими украшениями (очелье, круглые серебряные бляшки, выполненные в скано-зерненой технике) (рис. 3–8, 12, 13).

Украшениями булгарского происхождения традиционно считались серебряные калачевидные серьги. В древностях Перми вычегодской они представлены двумя типами: 1) неорнаментированны-ми, или бедно орнаментированными [ 11 ] (рис. 3-9); 2) богато украшенными треугольниками зерни и сканью [ 11 ] (рис. 3-10, 11). Они известны на вымских и вычегодских могильниках, в том числе на Усть-Сысольском [ 18 ] . По аналогиям, а также арабским и западноевропейским монетам в погребениях, калачевидные серьги в данных комплексах датируются ХI в. В самой Волжской Булгарии подобные изделия не обнаружены. Проведенный исследователями анализ распространения и технологии изготовления скано-зерненых калачевидных изделий привел к выводу о том, что они появились вначале на памятниках Удмуртского и Пермского Предуралья, где датируются Х-ХIII вв. Исследователи полагают, что в ХI-XIV вв. они распространялись именно с этих территорий, а не из Волжской Булгарии [ 32, 33 ] . Более того, в настоящее время в научной литературе высказывается предположение об изготовлении некоторых других категорий скано-зерненых украшений на территории Пермского и Удмуртского Приуралья местными ремесленниками и мастерами под влиянием булгарского ремесла [ 5; 29; 32; 33 ] . Среди них некоторые одно- и трехбусинные височные кольца, отдельные бусины со сканью и зернью, височные украшения с грушевидной привеской.

Однако представляется, что эти выводы нуждаются в корректировке и уточнении. Серебряные височные кольца, серьги, богато украшенные сканью и зернью, из памятников Перми вычегодской принципиально не отличаются от других достоверно булгарских украшений и наиболее вероятно, что они имеют булгарское происхождение. Для решения этой дискуссионной проблемы, как справедливо отмечают исследователи, необходим комплексный анализ данных изделий с учетом производственных и культурных традиций как прикамских, так и булгарских ювелиров [22].

Поясная гарнитура булгарского происхождения представлена на могильниках Перми вычегодской многочисленными бронзовыми накладками различных типов (167 экз.) и наконечниками ремней (4 экз.) Наибольшее количество поясных украшений из бронзы найдено на Кичилькосьском I могильнике (р. Вымь) (53 экз.), Вотчинском (р.Сысола) (41) и Чежтыягском (нижняя Вычегда) могильниках (42 экз.).

На остальных могильниках Перми вычегодской они представлены в значительно меньших количествах, а на некоторых – единичными экземплярами (Петкойский, Веслянский II могильники).

Среди импортных булгарских поясных накладок преобладают бронзовые выпуклые сердцевидные (44 экз.) и щитовидные (46 экз.), орнаментированные псевдозернью и растительными узорами, которые прикреплялись к ремню штифтиками [ 19, 34 ] (рис. 4-12-16). Сердцевидные накладки делятся на крупные (рис. 4–13, 14) и мелкие (рис. 4–12). Среди щитовидных и сердцевидных накладок имеются неорнаментированные экземпляры с круглыми и продольными отверстиями и без них.

На вымских могильниках представлена серия накладок в виде круглых выпуклых бляшек-розеток с шариком в центре [ 11 ] (12 экз.: рис. 4-18). Полусферические бляшки, орнаментированные кружочками, найдены в погребениях Кичилькосьского I могильника (7 экз.) [ 35 ] (рис. 4-19). Умбоновидные накладки со спиральными концентрическими линиями, а по краю – насечками, имитирующими скань (25 экз.), обнаружены на Кичилькосьском I, Кедвавомском, Клянышластском и Чежтыягском могильниках (рис. 4–17).

Особую категорию поясных накладок на Ыдж-ыдъёльском и Вадъягском могильниках Перми вычегодской составляют многоугольные фигурные, которые делятся на литые сплошные (4 экз.) и фигурно-прорезные с ромбовидной прорезью (11 экз.) (рис. 4–24, 27). На Жигановском и Ыджыдъёльском могильниках найдены оригинальные поясные накладки прямоугольной формы с изображением одной (8 экз.) или двух человеческих личин (6 экз.), направленных в противоположные стороны [ 37, 11 ] (рис. 4–20,21). На Вадъягском и Ыджыдъельском могильниках обнаружены две идентичные поясные накладки с подвижным кольцом с изображением дракона с раскрытой пастью и извивающимся туловищем [ 35, 37 ] (рис. 4-11). Из Кокпомъягского могильника происходит фигурно-прорезная накладка с кольцом (рис. 4-10) и поясная наклада с неподвижным кольцом и штифтиками на обратной стороне сердцевидной формы с волнообразными овальными краями с изображением крылатого дракона с длинным извивающимся туловищем, птичьими лапами и разинутой пастью (рис. 4–35).

Рис. 4. Булгарский импорт на памятниках Перми вычегодской: 1-9 – щитковые серебряные перстни, 1025, 27,28,35 – бронзовые поясные накладки, 26,29, – бронзовые наконечники ремней, 30-34,36 – бляхи с изображением охотничьих сцен, 37 – бронзовый замок в виде собачки, 38 – бронзовая чаша в виде цветка лотоса. (1-3, 10 – Кокпомъягский мог.;12-19,26,29 – Кичилькосьский 1 мог.; 4, 5, 8, 9, 20, 21, 32, 33 – Жигановский мог.; 6, 7, 11, 22, 24, 30, 31, 34, 35, 38 – Ыджыдъельский мог.; 37 – случайная находка).

Представляют интерес своеобразная фигурная накладка с утолщением в виде четырехлепестковой прорезной розетки в центре из Ыджыдъ-ёльского [ 37 ] и овальная в сечении накладка с двумя поперечными валиками и округлым углублением в центре из Жигановского могильников (рис. 4–22, 23).

На Кичилькосьском I и Вотчинском могильниках представлены литые бронзовые наконечники ремней с креплением на штифтах, с одним полукруглым концом, с другим – в виде ласточкиного хвоста. Они орнаментированы плетенкой, геометрическими узорами, по краям – псевдозернью (рис. 4–26, 29).

Практически вся перечисленная поясная гарнитура из бронзы имеет прямые аналоги в булгарских поясных украшениях, найденных в Булгаре и Прикамье. Сердцевидные и щитовидные накладки идентичны широко представленным на памятниках Булгара, Рождественском городище и могильнике в Прикамье [ 25, 28, 9, 38 ] . Аналогии накладкам в виде круглых бляшек-розеток с лепестками по кругу с шариком в центре имеются в Булгаре [ 28, 25 ] , на Рождественском городище и могильнике [ 9, 38 ] . На Рождественском городище и могильнике обнаружены умбоновидные [ 9, 38 ] и полусферические накладки, орнаментированные кружочками.

Фигурные накладки (сплошные и фигурнопрорезные), с изображением одного и двух человеческих лиц имеют абсолютно идентичные аналогии на Булгарских памятниках [ 25, 28 ] . Близкая по облику поясная накладка с человеческой личиной найдена в Белоозере [ 39 ] . В Булгаре имеются копии небольших накладок с подвижными кольцами с изображением дракона и крылатого дракона с птичьими лапами и разинутой пастью на более крупной накладке с неподвижным кольцом [ 25, 28 ] .

С Волжской Булгарией и Востоком связаны круглые бляхи с изображением всадника, найденные на Кичилькосьском I, Ыджыдъëльском, Жига-новском могильниках [ 40, 13 ] . Одна довольно примитивная копия подобной бляхи, видимо, местного производства, найдена возле дер. Онежье на Выми [ 13 ] . Из рассматриваемых изделий только две бронзовые (рис. 4–36), остальные – серебряные, диаметром от 5,4 до 6,5 см (рис. 4–30-34). Все они, за исключением онежской, найдены в погребениях в области груди погребенного и имеют петельку или отверстие для подвешивания. Судя по сопровождающему инвентарю, в большинстве случаев они являлись атрибутом мужских погребений (за исключением одного). Серебряные бляхи выполнены техникой плоской чеканки, бронзовая – отлита в односторонней форме. Все рассматриваемые изделия объединяет фигура всадника на коне, окруженного изображениями лесных животных, птиц и солярных знаков. Они, видимо, использовались у народов Приуралья в качестве культовых предметов и выражали их космогонические представления. Сюжет «охотничьей» сцены сложился под влиянием иранского искусства и имел религиозный смысл, представляя антропоморфное божество, покровительствующее животному миру [ 41, 40 ] . Вероятно, они изготовлялись в Волжской Булгарии с учетом запросов соседних финно-угорских племен [ 30 ] . На булгарских городищах найдены бронзовые матрицы для производства этих блях [ 25 ] . На булгарское производство рассматриваемых предметов указывает и техника их изготовления: плоская чеканка, чернь, скань и зернь. Аналогичные бляхи известны в Прикамье, Поволжье и Зауралье, где датируются XII-XIII вв. [ 41,42 ] .

Кроме ювелирных украшений и поясной гарнитуры на памятниках вымской культуры встречаются и единичные булгарские предметы быта, относящиеся к золотоордынскому периоду, в частности, замок в виде собаки, найденный на р. Вашка возле с. Важгорт Удорского р-на Республики Коми (рис. 4–37), ложчатая круглодонная бронзовая чаша, нижняя часть которой оформлена в виде цветка лотоса из Ыджыдъельского могильника на Выми [ 11, 13 ] (рис. 4-38).

Торгово-экономические связи Перми вычегодской с одним из передовых средневековых государств Восточной Европы – Волжской Булгарией, стоявшей на значительно более высокой ступени развития, способствовали распространению на Европейском Северо-Востоке культурных достижений соседних государств, ускорили развитие товарно-денежных отношений у предков коми-зырян, что вело к углублению имущественной и социальной дифференциации общества.

Список литературы Торгово-экономические связи Перми Вычегодской с Волжской Булгарией

- Лыткин В.И. О древнетюркских элементах в лексике пермских языков//Вопросы финно-угорского языкознания. Ижевск, 1967. Вып. IV. С. 131-142.

- Смирнов А.П. Волжская Болгария//Степи Евразии в эпоху средневековья/Археология СССР. М., 1981. С. 208-212.

- Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Поволжья и Прикамья//МИА. М., 1952. № 28. С. 68-110.

- Бадер О.Н., Оборин В.А. На заре истории Прикамья. Пермь, 1958. С. 244.

- Белавин А.М. Ремесленные центры Пермского Предуралья в системе средневековой торговли//Древние ремесленники Приуралья. Ижевск, 2001. С. 139-147.

- Белавин А.М. О локализации страны Вису в Пермском Приуралье//Коми-пермяки и финно-угорский мир. Кудымкар, 1997. С. 166-170.

- Иванова М.Г. Чепецкие древности. Устинов, 1985. С. 115.

- Казаков Е.П. Волжская Болгария и финно-угорский мир северо-востока Европы IX-XI вв.: проблемы экономического и этнокультурного взаимодействия//Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы. Сыктывкар, 2000. С. 176-177.

- Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественское. Пермь, 2008. С. 509.

- Савельева Э.А. Этнокультурные связи Перми вычегодской//Тез. Докл. VI Международного конгресса финно-угроведов. Сыктывкар, 1985. Т. IV. С. 159.

- Савельева Э.А. Вымские могильники XI-XIV вв. Л., 1987. 200 с.

- Савельева Э.А. Культурно-торговые связи Перми вычегодской с Волжской Болгарией//Тез. докл. Республиканской краеведческой конференции. Сыктывкар, 1988. С. 58-59.

- Савельева Э.А. Роль Волжской Болгарии в развитии культуры Перми вычегодской//Исследования по средневековой археологии лесной полосы восточной Европы. Ижевск, 1991. С. 95-110.

- Оборин В.А. Коми-пермяки//Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века. Ижевск, 1999. С. 255-298.

- Оборин В.А. Культурные связи племен Верхнего Прикамья с племенами северо-востока Европы в эпоху железа//Древности Восточной Европы. М., 1969. С. 156-167.

- Королев К.С., Савельева Э.А. Минералы в культуре Перми вычегодской//Минералы в материальной культуре древних уральских народов. Свердловск, 1988. С. 7-12.

- Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. Л., 1928. 190 с.

- Королев К.С. Новый район обитания вычегодских пермян. Сыктывкар, 1979. С. 48.

- Савельева Э.А. Пермь вычегодская. М., 1971. 224 с.

- Савельева Э.А. Петкойский могильник//Памятники эпохи камня и металла Северного Приуралья. Сыктывкар, 1988. С. 101-121. (МАЕСВ; Вып. 11).

- Белавин А.М. О своеобразии ювелирной продукции Волжской Булгарии X-XIII вв.//Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1992. С. 142-148.

- Руденко К.А. Булгарские клады (к вопросу о булгарской металлообработке XI-XIV вв.//Древние ремесленники Приуралья. Ижевск, 2001. С. 322-348.

- Истомина Т.В. Раскопки Чежтыягского могильника//Архив Музея археологии и этнографии СыктГУ. Ф.2. Д.62. 93 л. 1988. Рис. 92, 100.

- Талицкий М.В. Верхнее Прикамье в X-XIV вв.//МИА. М., 1951. № 22. С. 33-96.

- Полякова Г.Ф. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань, 1996. С. 154-268.

- Успенская А.В. Нагрудные и поясные украшения//Очерки по истории русской деревни. М., 1967. С. 88-132.

- Федорова Н.В. Художественный металл Волжской Болгарии//Восточный художественный металл из Среднего Приобья. Л., 1991. С. 5-10.

- Руденко К.А. Материальная культура булгарских селищ низовий Камы XI-XIV вв. Казань, 2001. 244с.

- Руденко К.А. Булгарское черневое искусство: перстни. Казань, 2010. 43 с.

- Хлебникова Т.А. Еще одна находка болгарских ювелирных изделий//СА, 1963. № 1. С. 308-309.

- Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л., 1986. С. 159.

- Иванова М.Г. Этнокультурные связи северных удмуртов в эпоху средневековья//Взаимодействие древних культур Урала. Пермь, 1990. С. 45-53.

- Подосенова Ю.А. «Булгарские» височные украшения из Пермского Предуралья//Пермские финны: археологические культуры и этносы. Сыктывкар, 2007. С. 208-210.

- Истомина Т.В. Вотчинский могильник. Сыктывкар, 1999. С. 76-102. (МАЕСВ; Вып. 16).

- Савельева Э.А. Кичилькосьский могильник//Археологические исследования в бассейне Печоры. Сыктывкар, 1973. С. 63-98 (МАЕСВ; Вып. 5).

- Истомина Т.В. Комплекс погребения Чежтыягского могильника//Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1992. С. 125-136.

- Савельева Э.А., Зеленский В.С. Хронология погребальных комплексов Ыджыдъельского могильника//Памятники материальной культуры на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 1986. С. 99-118. (МАЕСВ; Вып. 10).

- Крыласова Н.Б. Реконструкция костюма по материалам Рождественского и Огурдинского могильников X-XI вв.//Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники, 2001. Вып. 1. С. 122-137.

- Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. 592 с.

- Савельева Э.А. Медальоны с восточными мотивами на Европейском Северо-Востоке//Материалы к этнической истории Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985. С. 92-110.

- Лещенко В.Ю. Бляхи с охотничьими сценами из Поволжья//СА, 1970. № 3. С. 136-148.

- Белавин А.М. Бляхи с «охотничьим» сюжетом из Верхнего Прикамья//Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники, 2001. Вып. 1. С. 116-122.