Торговое предпринимательство: системные ограничения и возможности развития

Автор: Зикунова И.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Постиндустриальная экономическая динамика

Статья в выпуске: 6, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены оценки связи развития торговли с общесистемной экономической динамикой. По статистическим данным двух последних деловых циклов показано, что опережающая динамика торговли в начале 2000-х гг. была связана с ростом уровня благосостояния в России. В период кризиса 2015-2016 гг. торговля испытала наибольший спад в связи с системными ограничениями спроса.

Деловой цикл, макроэкономическая динамика, торговля, потребительский спрос

Короткий адрес: https://sciup.org/143163126

IDR: 143163126

Текст научной статьи Торговое предпринимательство: системные ограничения и возможности развития

Торговля – это отрасль, которая существенно представлена в экономике нашей страны и её регионов. Доля торговли в ВРП регионов России достигает 25 процентов, в Хабаровском крае она составляет около 15 процентов.

Темпы роста торговли опережают иные отрасли и сектора, в докризисный период 2001–2010 гг. они уступали только финансовым услугам, строительству и образованию. За период с 2005 по 2010 гг., характеризующийся наиболее благоприятными тенденциями в экономике, темп роста торговли составил 24,2 %. При этом темпы роста розничной торговли более чем в два раза выше темпов роста оптовой торговли.

Вполне понятно, что эта отрасль привлекает к себе самое широкое внимание и учёных, и субъектов государственного регулирования экономики, и, конечно, всех тех, кто связан с этой отраслью в качестве работников, работодателей, менеджеров и предпринимателей.

Экономическая сущность и особенность торговли, её роль в экономической системе специфичны. Рассматривая эту особенность, оговоримся, что все дальнейшие суждения и выводы мы будем формировать применительно к торговле розничной, предлагающей услуги обеспечения товародвижения к субъекту конечного потребления – розничному покупателю.

Как отрасль экономики торговля создаёт общественный продукт путём приращения (добавления) стоимости к продукции, готовой для конечного потребления. Это приращение стоимости характеризует качество и объёмы, общественную полезность услуг комплексной обработки продукции на торговых предприятиях.

Комплексный характер услуги розничной торговли товарооборота является уникальной характеристикой этой отрасли. В процессах оказания этой услуги синтезированы процессы широкого спектра: процессы упаковки, перевалки, погрузки-разгрузки, транспортировки, складирования, управления объёмами и ассортиментом запасов, мерчиндайзинга, обслуживания покупателей, процессы производственного характера, связанные с изготовлением полуфабрикатов и готовых продуктов и многие другие. Разумеется, помимо основных процессов существуют и весьма специфичные процессы маркетинговой деятельности, управления персоналом, управления финансами.

Иными словами, розничный торговый процесс сложен, многообразен, а потому операционная деятельность в розничной торговле генерирует посредством приложения процессов труда внушительные объёмы добавленной стоимости, вопло- щаемые в общественном продукте и индикаторах его измерения – ВВП и ВРП. Вклад торговли в валовую добавленную стоимость в Российской Федерации составляет около 18 процентов.

Но мы также понимаем, что этот сложный и многообразный процесс торгового оборота становится возможным на фундаменте производственной деятельности в отраслях, которые являются производителями продуктов конечного потребления, источниками получения доходов населения, ведь именно к этим продуктам происходит приращение добавленной стоимости от торговой услуги.

Поэтому в сложной цепи товарноденежных отношений в экономике торговля является не исходной, а производной сферой, а потому её благополучие зависит от благополучия производственного сектора – промышленности и сельского хозяйства, от объёма и условий перераспределения источника общественного продукта, сосредоточенного во внешнеэкономическом комплексе.

Когда мы говорим, что спад и стагнация в розничной торговле в период кризиса 2015–2016 гг. обусловлена валютным фактором, снижением реальных доходов населения, то мы должны понимать, что это факторы, производные от динамических процессов в экономике, имеющих фундаментальный характер, и логику этой связи не стоит трактовать иначе: «хвост не должен размахивать собакой».

Источником покупательского спроса и основным фактором развития розничной торговли выступают потребительские до- ходы. Причём по источникам получения эти доходы имеют разную экономическую природу: есть доходы от собственности, доходы от предпринимательства, есть доходы от трудовой деятельности и, наконец, социальные трансферты.

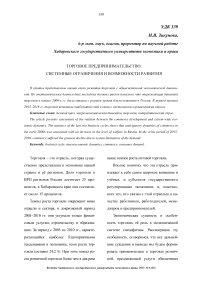

■ предпринимательство ■ оплата труда ■ социальные выплаты

■ доходы от собственности ■ другие

Рисунок 1 – Структура доходов населения по источникам ( Источник: [4])

Структура доходов населения в своей динамике за период последнего делового цикла после кризиса 2008–2009 гг. приобрела и закрепила перераспределительный характер: в ней возросла доля социальных выплат и доходов от собственности при одновременном сокращении доходов от предпринимательства и оплаты труда. А значит, собственно структурой доходов обусловлено торможение процесса потребления, и в этой связи можно констатировать, что в частном секторе торговля получает сдержанный позитивный шок.

Рассуждая о развитии торговли, практически всегда апеллируют к показателю реальных доходов населения. Утверждается примерно следующее: причиной снижения конечного спроса и оборота в розничной торговле стало снижение реальных доходов населения. Если вспом- нить, что реальные доходы населения оцениваются в динамических показателях – в темпах роста и прироста, очищенных от влияния инфляции, становится сомнительной логика такого рассуждения, потому что при этом словно бы забывается то обстоятельство, что инфляция является порождением ценовых процессов в собственно торговой сфере как общеизвестное явление разогрева спроса (инфляция спроса) и как явление дефицита предложения. Да, есть снижение реальных доходов, связанное со снижением номинальной заработной платы, и такие явления имеют место в периоды системных кризисов, хотя бы как результаты перехода организаций к режимам частичной занятости работников.

Торговля и экономика неразрывно связаны, но между торговлей и иными секторами экономики существует информационный обмен, который сказывается на взаимном состоянии этих сфер. Системную экономическую динамику принято измерять по состоянию показателя выпуска (ВВП). Общеизвестно, что пусковым фактором для экономического роста выступают инвестиции, размещаемые в расширение объёмов выпуска в различных отраслях в целях роста объёмов выпуска. Инвестиции обеспечивают системе мультипликативный эффект, если они размещены коммерчески благоразумно – в производственную базу, использование которой генерирует рентабельный оборот. Развёртывание производственной деятельности не только наполняет каналы распределения и загружает предложением торговлю. Раскручивание производства становится источником вознаграждения работников, предпринимателей, владельцев капитала и получателей социальных трансфертов. Следовательно, формируется тот самый источник создания добавленной стоимости в торговле, которая помогает освоить возросший спрос и употребить в каналах распределения то самое предложение иных отраслей экономики. Таким образом, в вопросе развития торговли первично развитие производственной деятельности, продуцирование товаров.

Разумеется, шоки позитивного характера торговля может получать и посредством информации о росте социальных трансфертов, если государство проводит противоциклическую политику и стремится предотвратить падение уровня жизни населения. Но на уровне баланса спроса и предложения такие действия ведут к инфляционным эффектам и «помогают» падению реальных доходов населения. Торговля в этом случае становится агентом информирования системы о том, что баланс спроса и предложения сложился совсем не в пользу предложения.

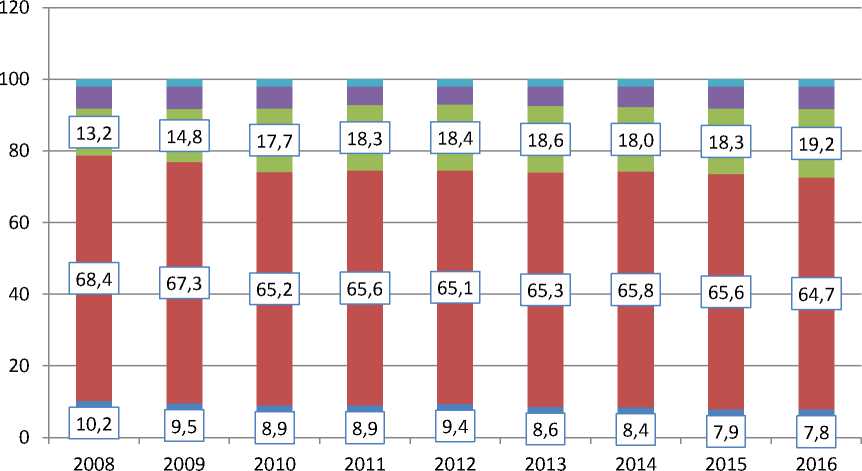

промышленного и сельскохозяйственного производства, розничной торговли, реальных доходов населения (Источник: [2; 5; 6; 7])

Общесистемное «здоровье» экономики принято измерять по показателям ВВП, занятости и инфляции. Включим в рассмотрение этих макроиндикаторов также промышленное и сельскохозяйственное производство и рассмотрим динамические показатели – темпы прироста к предыдущему году в сравнении с динамикой розничного товарооборота (рисунок 2). Данные за довольно продолжительный период, охвативший два деловых цикла, показывают, что оборот розничной торговли рос опережающим темпом, причём эта динамика сохранялась на протяжении 14 лет и только на фоне последнего цикла дала сбой: розничная торговля сократилась с большей чувствительностью в сравнении с ведущими секторами экономики.

Объяснение этому найти несложно: в предыдущие годы на фоне роста благосостояния население осваивало спрос, связанный с удовлетворением базовых потребностей. Экономическим источником такого роста стал чистый экспорт. По мере роста среднего класса товарная струк- тура такого спроса всё более усложнялась. В связи с ростом благосостояния в дополнение к товарам первой необходимости граждане стали приобретать товары досугового сегмента, предметы роскоши, предметы престижного потребления. Этот товарный ассортимент стал товарной группой гибкости – спроса, который на случай кризисных явлений население оперативно может мобилизовать как резерв, задел своей потребительской безопасности.

Понятно, что не весь объём производства в промышленности и сельском хозяйстве осваивается в конечном спросе населения, определённая его часть связана с производственным потреблением, с внешнеторговым оборотом по экспорту. Тогда тем более понятно, что опережение роста в розничной торговле – это результат преобладания краткосрочных тенденций текущего потребления в сравнении с тенденциями накопления. Последний цикл отмечен ещё одной макроэкономической тенденцией – небольшим опережающим ростом сельскохозяйственного производства. И здесь мы вправе ожидать некоторого роста в секторе пищевой промышленности и сокращения импорта по соответствующим товарным группам в дальнейшем.

Россия в кризисный период 2008–2009 гг. показала самый высокий уровень спада эко- номики, особенно в промышленности. При этом динамика реальных доходов населения осталась в позитивной зоне, благодаря использованию национальных резервов и антикризисной политике государства. Однако наша система оказалась самой чувствительной к кризисным явлениям, вопреки умеренной динамике реальных доходов населения, и эксперты связали эту уязвимость с низким уровнем внутреннего спроса в экономике, а также зависимостью от нефтяной конъюнктуры и валютным фактором формирования рентабельности российского экспорта, производным от этой конъюнктуры.

Последний деловой цикл эти тенденции не повторяет. Здесь в кризисный период более чувствительной оказалась именно торговля, отрицательные темпы роста показали реальные доходы населения. В позитивной зоне оказалось сельское хозяйство, и, разумеется, это результат внешнеторговых обстоятельств, связанных с санкциями, а также валютных триггеров роста импортозамещения.

Рост реальных доходов населения в России становится возможным в условиях перераспределения нефтяных доходов. При этом специфически действует информационный сигнал о динамике курса национальной валюты. В экспортоориентированной и чувствительной к конъюнктуре рынка углеводородов экономике

России рост цен на нефть воспринимается как сигнал о росте государственных доходов и, следовательно, как сигнал об укреплении источника финансирования государственных расходов. Благоприятное сальдо платёжного баланса стимулирует импорт. Все эти процессы в совокупности синтезируются в рост занятости и рост потребительских доходов, возникает стимул к укреплению национальной валюты, что, в свою очередь, вновь поощряет импорт. Для торговли этот шок действует как позитивный, она получает рост спроса и одновременно рост предложения от импорта, который нуждается в услуге розничной торговли в доведении до потребителя.

Если же доходы от экспорта перешагнут равновесный уровень, то возникнет основа для обесценивания рубля, а потому в какой-то момент импорт перестанет быть выгодным. В свою очередь, если государственные доходы от внешней торговли употреблены со скромным приростом доходности во внутренних секторах производства (в промышленности и сельском хозяйстве, в секторе услуг), то экономика получит информационный сигнал о снижении её эффективности, такая рыночная информация сыграет против силы рубля и будет способствовать инфляционным процессам.

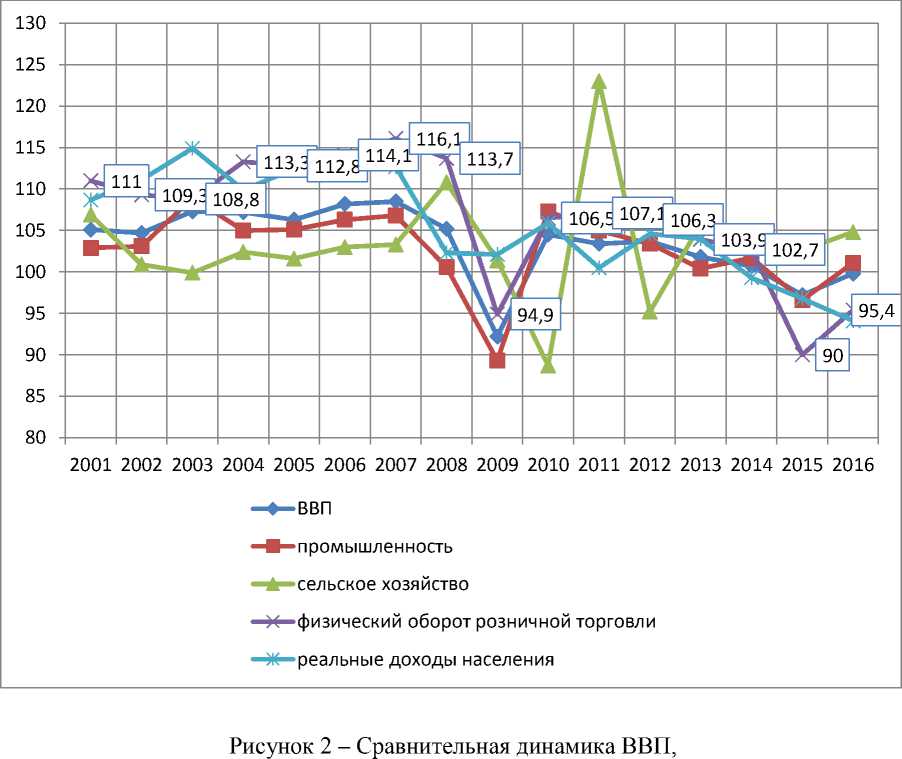

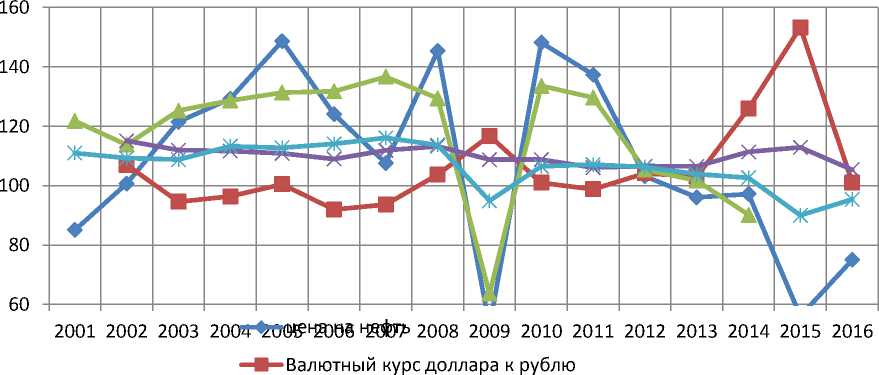

Что показывает нам наша статистика? Внешнеторговый сектор и финансовая система – это ещё одна линия системной связи розничной торговли.

Рисунок 3 показывает, что вплоть до кризиса 2008–2009 гг. цена на нефть в своей непостоянной динамике была мало связана с динамикой импорта и торговли. По сути, мы наблюдали политику сглаживания курса и инфляции, обеспечивавшие стабильные темпы роста импорта, торговли и реальных доходов населения. Курсовые доходы внешнеторговых операций были использованы на операции резервирования. Однако последний деловой цикл показал исчерпание резервов такого сглаживания, дальнейшее проти-воциклическое поддержание доходов населения стало затруднительным, и, как следствие, торговля получила негативный шок сжатия спроса в частном секторе.

Таким образом, российская экономика, чрезмерно зависимая от внешнеторговой конъюнктуры, находится в состоянии балансирования вокруг стоимости национальной валюты. Экспортная ориентация в совокупности с коммерчески неэффективными краткосрочными государственными расходами обусловливает процессы ослабления национальной валюты, по сути, инфляционные процессы, сказывающиеся на реальных доходах.

Импорт

Инфляция (декабрь к декабрю)

физический оборот розничной торговли

Рисунок 3 - Сравнительная динамика факторов внешнеторговой деятельности, реальных доходов населения и торговли (Источник: [2; 5; 6; 7; 8])

Иными словами, в обстоятельствах низкой производительности и эффективности внутренних производственных секторов наша экономика располагает небольшими возможностями поддержания роста реальных доходов населения. Реальную производственную основу постоянному росту реальных доходов населения как источнику процветания, в том числе и торговли, может создать только развитие внутренней производственной деятельности, экономически благоприятным следствием которого является также рост конкуренции. Именно конкуренция в плотной предпринимательской среде приводит к установлению стоимости трудовых ресурсов на уровне, обеспечивающем рост реальных доходов населения. Низко-конкурентная экономика не в со- стоянии преодолеть рыночную силу работодателя, использующего, по сути, выгоды своего монопольного положения на рынке труда. Ведь неразвитая конкурентная среда - это основа для избытка предложения труда в сравнении со спросом. Особенно явно эти негативные системные эффекты проявляются в среде нашего региона, который характеризуется так называемым разреженным заселением. В таких обстоятельствах рост реальных доходов населения невероятно сложен, а следовательно, торговле сложно получить искомые шоки спроса в частном секторе.

Подытожим наше рассуждение о системных ограничениях для развития в торговле. Для развития торговли и стабильного долгосрочного роста реальных доходов населения необходимо интен- сивное развитие производства во внутренних секторах экономики в условиях постоянного усиления конкуренции, всемерного содействия учредительству коммерчески успешных предприятий.

Непростые времена политического кризиса 2015–2016 гг. сослужили добрую службу решению этой задачи в России. Конкуренция за потребителя между торговыми предприятиями в совокупности с жёсткой антиинфляционной политикой Банка России привела к рекордному снижению инфляции. Политическое давление на Россию благоприятно сказалось на развитии им-портозамещения, насыщении рынка продукцией отечественного производства.

Вместе с тем в экономике мало получить прирост добавленной стоимости, требуется готовность экономических агентов воплотить этот прирост в спрос. Возникает резонный вопрос: а что же будет дальше? В какой-то мере на него может дать ответ информация об ожиданиях потребителей, предпринимателей в сфере розничной торговли. Исследования показывают, что динамика здесь положительная [1]. Будем надеяться, что сигналы стабильности из финансово-кредитной системы и внешней торговли будут приняты предпринимательским сообществом и мы, наконец, станем свидетелями качественного источника роста – предпринимательской активности, занятости и внутреннего спроса.

Список литературы Торговое предпринимательство: системные ограничения и возможности развития

- Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2017 года. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 18 с.; https://issek.hse.ru/data/2017/04/25/1171672099/DK_v_roznichnoi_torgovle_1_2017.pdf

- Индексы потребительских цен на товары и услуги. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru

- Мировой сектор розничной торговли в 2017 году. Наука и искусство работы с потребителем//https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2017/global-powers-of-retailing.html

- Население. Уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru

- Национальные счета. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru

- Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru

- Рынок труда, занятость и заработная плата. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru

- Средние экспортные цены на основные товары. Федеральная служба государственной статистики//gks.ru