Тороидальные модели магнитного поля с винтовой структурой

Автор: Петухова А.С., Петухов С.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены и обсуждаются свойства следующих моделей магнитного поля в магнитном облаке: решение Миллера-Тернера, модифицированное решение Миллера-Тернера, тороидальная и интегральная модели Ромашеца-Вандаса, модель Криттинама-Руффоло. Магнитное поле во всех моделях обладает винтовой структурой, что является главным признаком магнитного облака. Первые три модели описывают магнитное поле внутри заданного идеального тора. В интегральной модели параметры образующего тора неоднозначно определяют объем и форму области, занятой магнитным полем. В модели Криттинама-Руффоло радиус сечения тора имеет переменное значение, что лучше соответствует реальной форме магнитных облаков во внутренней гелиосфере. Модели могут быть использованы при интерпретации прямых измерений компонент магнитного поля, изучении форбуш-понижений в магнитных облаках и исследовании распространения солнечных энергичных частиц, сопровождающих выбросы коронального солнечного вещества.

Модели поля магнитного облака, бессиловое магнитное поле, силовые линии магнитного поля, тороидальное магнитное поле, магнитное облако

Короткий адрес: https://sciup.org/142220339

IDR: 142220339 | УДК: 537.612.2 | DOI: 10.12737/szf-52201910

Текст научной статьи Тороидальные модели магнитного поля с винтовой структурой

Выбросы коронального солнечного вещества в межпланетном пространстве называют ICME (interplanetary coronal mass ejection). Вместе с веществом выносятся солнечные магнитные петли, имеющие винтовую структуру магнитных силовых линий — MFR (magnetic flux rope). Научный интерес к исследованию MFR обусловлен тем, что MFR: 1) определяет свойства окружающей плазмы; 2) сильно влияет на распространение в межпланетном пространстве солнечных (СКЛ) и галактических космических лучей (ГКЛ); 3) при взаимодействии с магнитосферой определяет уровень геомагнитной активности. Практический интерес к исследованию MFR состоит в том, что СКЛ, ГКЛ и геомагнитная активность определяют состояние космической погоды, влияющей на безопасную работу оборудования и технологических систем, а также на деятельность человека.

Объем ICME, занятый MFR вместе с солнечным веществом, называют магнитным облаком (МО). МО занимает весь объем ICME либо его значительную часть [Marubashi, Lepping, 2007]. При исследовании процессов, протекающих в МО, необходимо использовать модель MFR. В настоящее время разработано несколько моделей MFR, имеющих различные свойства. Часто используемый метод выявления МО основан на сопоставлении прямых измерений компонент магнитного поля и модели MFR [Burlaga, 1988, Lepping et al., 1990, Farrugia et al., 1993, Leitner et al., 2007, Démoulin et al., 2008], от которой зависят результаты. К примеру, параметры МО, полученные из анализа прямых измерений на основе цилиндрической и тороидальной моделей MFR, существенно различаются [Marubashi, Lepping, 2007]: 1) ориентацией оси магнитного поля облака; 2) радиусами поперечного сечения (радиус в тороидальной модели меньше). Разные авторы используют в исследовании распространения ГКЛ в МО разные модели MFR: Кувабара и др. [Kuwabara et al., 2004] — цилиндрическую, Петухова и др. [2015] — тороидальную.

В представленной работе приведены и сопоставлены свойства пяти моделей MFR.

МОДЕЛЬ БЕССИЛОВОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

В качестве модели MFR часто используют бес-силовое магнитное поле. Бессиловое магнитное поле удовлетворяет соотношению

1 X В = 0, где j — плотность электрического тока; В — напряженность магнитного поля. Отсюда следует, что ток течет вдоль поля j ~ В. С учетом уравнений Максвелла систему уравнений, определяющих бессиловое магнитное поле, можно записать в виде

V x § = а В, V § = 0, (1) где α — скаляр. В том случае, когда α является постоянной величиной или зависит от координат, поле называется линейным или нелинейным соответственно. Второе уравнение в (1) учитывает условие солeноидальности.

В реальных МО установить бессиловой характер магнитного поля затруднительно. В теоретических моделях близость магнитного поля к бессило-вому определяют по величине угла между lj и V х В : в бессиловом поле этот угол равен нулю [Vandas, Romashets, 2015] .

РЕШЕНИЕ ЛУНДКВИСТА

Решение системы уравнений (1) для бесконечно протяженного цилиндра представил Лундквист [Lundquist, 1950] . Компоненты линейного бессило-вого поля в цилиндрической системе координат имеют вид

Вр= 0, Вe= — AJр Bz = AJ°, где J0, J1 — функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядков; A =±B0, где B0 — напряженность поля на оси цилиндра; αρ — аргумент функций Бесселя; ρ — расстояние от оси цилиндра; α=±2.41/ρ0, где ρ0 — радиус поперечного сечения цилиндра. Решение учитывает краевое условие Bz(ρ0)=0, которое получается при учете J0(2.41)=0 — приближенно первый корень J0. Репер цилиндрической системы удовлетворяет векторному произведению z6xzp=z—, где jр,z — единичные вектора. Решение Лундквиста включает четыре варианта геометрии магнитного поля: каждому значению Bz соответствуют лево- или правовинтовая спираль. На поверхности каждого цилиндра с ρ≤ρ0 располагаются винтовые магнитные силовые линии со своим шагом. Шаг винта меняется от бесконечного на оси цилиндра до нулевого на его поверхности. Напряженность поля уменьшается монотонно в два раза по направлению от оси цилиндра к поверхности.

РЕШЕНИЕ МИЛЛЕРА И ТЕРНЕРА

Миллер и Тернер рассчитали магнитное поле в торе [Miller, Turner, 1981]. При расчете использована квазитороидальная система координат, связанных с декартовыми координатами соотношениями x=(R+ρcosθ)cosφ, y=(R+ρcosθ)sinφ, (2) z=ρsinθ, где R — радиус оси тора, которая лежит в плоскости XOY; ρ — расстояние от оси тора в плоскости, поперечной оси, 0≤ρ≤ρ0, где ρ0 — радиус поперечного сечения тора; θ — угол в этой плоскости, отсчитываемый от XОY по направлению к оси Z (0≤θ≤2π); φ — угол этой плоскости, отсчитываемый от оси X к оси Y (0≤φ≤2π). Центр декартовой системы координат совпадает с центром тора. Репер квазиторои-дальной системы координат удовлетворяет векторному произведению

—j —j —j ieXip=Kf, где ip, ф,e — единичные вектора. Выбор репера влияет на вид оператора V в первом уравнении системы (1).

При учете симметрии вдоль оси тора ( ∂/∂ φ = 0) решение можно представить в виде

A

В. =-----Jn sin e, р 2аR 0

В e = — A

J 1 — 2 0 R ( J ° + ар J 1 ) cos e ,

— рcose)

2 R )

J 0 .

Обозначения в (3) совпадают с обозначениями в решении Лундквиста. При R →∞ решения (3) и Лундквиста совпадают. Решение (3) является приближенно бессиловым (предполагается ρ 0 / R <<1) и удовлетворяет уравнению

V x В = а В + Н, где H — невязка. Ее можно вычислить, если подставить решение (3) в это уравнение. В результате получаем

Н = — 1.5

( aj 0 р cos e (

—j —j гр sin e + ie cos

e ) /

/ R ( R + р cos e ) ) .

Решение (3) приближенно удовлетворяет условию соленоидальности

7 В = 3 AJ 1 р sin e cos e /2 R ( R + р cos 6 ) .

Используя соотношения (2), получим метрические коэффициенты h ρ =1, h θ =ρ, h φ = R +ρcosθ.

Для представления разных проекций магнитного поля либо при использовании компонент магнитного поля в расчетах, либо при сопоставлении MFR с измерениями приходится использовать решения в разных системах координат. Для определения компонент поля в нужной системе необходимо определить их в декартовой системе координат, поскольку она является связующей между различными систе- мами. Для расчета компонент магнитного поля в декартовой системе необходимо использовать связь между компонентами в разных системах. Представим линейный вектор dr в двух системах dr = — dx + L dy + Z, dz = th hd p +

X y Z p p

+ — h ф d ф + i 9 h 9 d 9 .

Вычислим дифференциалы dx, dy, dz через dρ, dφ, dθ, используя (2), и подставим в это соотношение. С учетом независимости дифференциалов получим i" = i, cos 9 cos ro + i, cos 9 sin ro + i, sin 9, p X yZ

-

— =- r sin ro + r cos ro ,

L = -— sin 9cosro- — sin 9 sin ф + iz cos 9.(4)

Представим вектор относительно двух систем координат:

—z —z —z —z —z —z—z

B = ixBx + iyBy + izBz = ip Bp + i9 B9 + iф Bro и, используя (4), получим

B = B„ cos 9 cos ro - B,„ sin ro - B„ sin 9 cos ro, X p ф9

B = B cos9sinro + B,„ cosro-B sin9sinro, y p (р9

Bz = Bp sin 9 + B9 cos 9.(5)

Для определения формы магнитной силовой линии используем определение dl = Bdl / B . Здесь d Z, dl — вектор и длина элемента силовой линии; B , В — вектор и величина напряженности магнитного поля. Из определения следует:

d p = Bp dl / hp B, d 9 = B9 dl / h9 B, d ro = Bф dl / hro B. (6)

Построение магнитной силовой линии происходит согласно рекуррентной процедуре: выбираем (ρ, θ, φ); вычисляем согласно (3) B ρ, B θ, B φ; вычисляем d ρ, d θ, d φ согласно (6); в новой точке ρ+ d ρ, θ+ d θ, φ+ d φ вычисляем B ρ, B θ, B φ и т. д. Для определения силовой линии в декартовой системе используем (2) и (5).

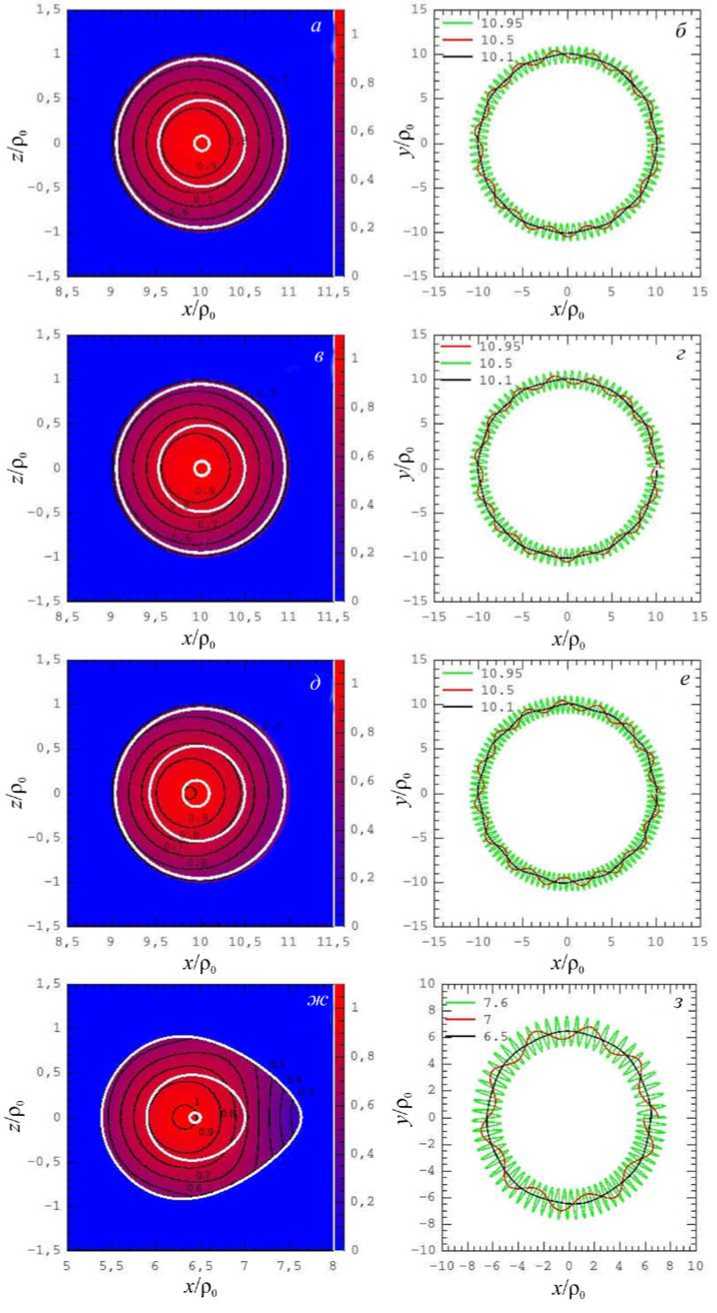

На рис. 1, а, б представлены параметры магнитного поля для решения Миллера—Тернера. На рис. 1, а приведены распределение относительной величины напряженности поля (B/B0) в плоскости поперечного сечения тора и проекции на эту плоскость силовых линий поля, расположенных на поверхности тороидов с разными радиусами. На рис. 1, б изображены проекции силовых линий поля на плоскость XОY, расположенных на поверхности разных тороидов. Здесь в качестве тороидов обозначены тороидальные поверхности с радиусами ρT<ρ0 , вложенные внутрь тора. Видно, что силовые линии поля лежат на поверхности каждого тороида. При этом силовые линии представляют винтовые кривые с шагом, зависящим от радиуса тороида: чем меньше радиус, тем больше шаг. Отмеченные свойства являются характерными для бессилового магнитного поля. Из рис. 1, а видно, что ось поля немного смещена от центра поперечного сечения в направлении от центра тора. В то же время максимальная напряженность поля смещена к центру тора. Напряженность поля меняется в два раза. Результаты расчета, представленные на рис. 1, а–е, получены при R/ρ0=10, A=B0, α=2.41/ρ0. Возможны четыре варианта геометрии магнитного поля, так же как в решении Лундквиста. Варианты магнитного поля различаются между собой знаками компонент поля, однако на проекции силовых линий, изображенные на рис. 1, а–е, это различие не влияет.

МОДИФИЦИРОВАННОЕ

РЕШЕНИЕ МИЛЛЕРА—ТЕРНЕРА

В работе [Romashets, Vandas, 2003b] модифицировано решение Миллера—Тернера. Вводится вектор-потенциал модифицированного решения

A * m) = 1B, a где B — решение Миллера—Тернера (3). Тогда

-z ( m ) -z -z ( m ) | —z —z 1 / — — -z H

B =Vx A = VxB = (aB + H ) = B + —, a a a где B — напряженность модифицированного поля, H — невязка решения Миллера—Тернера. Используя решение (3), получим компоненты модифицированного поля

B p m )

AJ 0 sin 9 ( R - 2 p cos 9 ) 2 a R ( R + p cos 9 ) ,

B ( m ) =---------------P 2 a R 2 J - R cos 9 x

9 2 a R ( R + p cos 9 ) L 1

x ( J 0 - ap J 1 ) + p (2 J 0 - ap J । ) cos2 9] ,

B Го m ) = AJ o (1 -p cos 9 /(2 R )). (7)

Обозначение величин совпадают с обозначениями в (3). Модифицированное решение также является приближенным (ρ 0 / R <<1) и точно удовлетворяет условию соленоидальности. Построение магнитных силовых линий производится так же, как в решении Миллера—Тернера.

На рис. 1, в , г , аналогичных 1, а , б , приведены параметры магнитного поля для модифицированного решения Миллера—Тернера. Из сопоставления рисунков видно, что параметры магнитного поля в решении Миллера—Тернера и в их модифицированном решении отличаются незначительно.

РЕШЕНИЕ

РОМАШЕЦА—ВАНДАСА

При расчете магнитного поля в торе использована тороидальная система координат [Romashets, Vandas, 2003a], связанных с декартовыми координатами соотношениями a sinh(ц) cos ro

= cosh( ц ) - cos n ,

_ a sinh(p)sin ф cosh(p) - cos n a sin n z =------------- cosh(ц) - cos n

.

Здесь α — параметр системы координат, который задается размерами выбранного тора ρ 0 =α/sinh(μ 0 ), R =acosh(p0)/sinh(p0), R /p0=cosh(p0), a = -JR 2 -p 0 = = p0^ ( R / p 0 )2 - 1 , где p0 — радиус поперечного сечения тора; R — расстояние от центра тора до оси; sinh(μ), cosh(μ) — гиперболические синус и косинус. Область определения параметров: μ≥μ 0 , 0≤η≤2π, 0≤φ≤2π, где µ 0 соответствует поверхности выбранного тора.

Решение задачи можно представить в виде

Bμ=0, s cosh(p)(cosh(p) - cos n) „

B n = - A--------------;------------F1 ,

2 sinh3 ( ц )

B = A cosh(ц) - cos n F ф sinh(p) 0,

где F 0 = F (α 0 , β 0 , γ 0 , ξ), F 1 = F (1+α 0 , 1+β 0 , 1+γ 0 , ξ) — гипергеометрические функции, a 0 = ( 1 + V1 - 4 s 2 ) /4, в о = ( 1 - V 1 - 4 s 2 ) /4, y o =1, ^=-sinh-2(p).

В тороидальной системе координат все поверхности с μ= const являются координатными поверхностями — тороидами. При этом поверхность с μ=μ 0 совпадает с поверхностью выбранного тора, а поверхности с μ>μ 0 описывают тороиды, вложенные внутрь выбранного тора. Поверхность с μ→∞ вырождается в ось тора. Решение (9) представляет магнитное поле, имеющее две компоненты, силовые линии которого расположены на поверхности тороидов. Величина ε определяется из соотношения F 0(α0, β0, γ0, –sinh–2(μ0))=0. Как видно из (9), в этом случае на поверхности тора В φ =0. Это условие аналогично использованию первого корня J 0(2.41)=0 в решении Лундквиста.

Связь между компонентами поля в декартовой и тороидальной системах получаем из соотношения

—* —* —* —* —* —*

B = ixBx + iyBy + izBz = i, Bn+ iф Bф, где учтено, что поле в тороидальной системе имеет две компоненты (Bμ=0). Орты систем координат связаны соотношениями

— 1 I — дx — дy — дz | z = i_ 1 i.. -^ + i , hn ( дn y дn дn J

т* _ 1 | — д x — д y | i i I i , ф h ф( x дф y дф)

где h η =α/(cosh(μ)–cosη), h φ =αsinh(μ)/(cosh(μ)–cosη) — метрические коэффициенты. Частные производные вычисляем, используя (8). В результате получаем

Bx = B n sinh( p ) sin n cos ф / (cosh( p ) - cos n ) -

- B ф sin Ф ,

B y = B n sinh( p ) sin n sin ф / (cosh( p ) -

- cos n ) + B ф cos ф ,

B z = B n (cosh( p )cos n- 1) / (cosh( ц ) - cos n ). (10)

Магнитные силовые линии определяем из соотношения

—* —* —* —* —* —*

dl = idx + idy + i, dz = (iBx + iBx + i,B,) dl / B, x y z xx yy zz где dl = dx2 + dy2 + dz2, B = Bx2 + By + Bz2.

На рис. 1, д , е показано то же, что на рис. 1, а , б . Видно, что область максимальной напряженности поля смещена к центру тора. При этом напряженность поля во внутренней области меняется в десять раз.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Ромашец и Вандас разработали модель тороидального поля [Romashets, Vandas, 2009] , используя решение Лундквиста. Вводится образующий тор с радиусом поперечного сечения ρ0 и радиусом оси тора R . Ось тора расположена в плоскости XОY лабораторной декартовой системы координат, а центр тора совпадает с центром системы. Вводятся вспомогательные цилиндры с радиусом поперечного сечения ρ0, оси которых лежат в плоскости XОY и являются касательными к окружности радиуса R , центр которой совпадает с центром тора (ось тора). Магнитное поле в цилиндре и за его пределами является решением Лундквиста.

Тороидальное поле формируется суммой полей вспомогательных цилиндров с угловым размером d φ:

B x

= A

( J 1 z cos ф / p- J 0 sin ф ) d ф ,

2 n

B y = A JQ ( J 1 z sin ф / p + J 0 cos ф ) d ф ,

B z =- A J. ' ( J . ( x cos ф + y sin ф- R ) / p ) d ф , (11) где p = z 2 + ( x cos ф + y sin ф- R ) 2 .

Решение Лундквиста — бессиловое поле с постоянной величиной α, все поля вспомогательных цилиндров — бессиловые поля с такой же величиной α, следовательно, линейная сумма полей (11) является также бессиловым полем с той же величиной α.

Параметры изображены на рис. 1, ж , з при R =6, α=2.41, ρ0=1. Видно, что магнитное поле расположено за пределами образующего тора (максимальный и минимальный радиусы тора относительно его центра равны 7 и 5 соответственно), проекции силовых линий поля на поперечное сечение заметно отличаются от круговых. Напряженность поля меняется в пять раз. Параметры образующего тора не определяют однозначно форму и объем области, занятой магнитным полем. На других расстояниях компоненты поля (11) представляют магнитные поля, отличающиеся от изображенного на рис. 1, ж , з по объему и форме области.

МОДЕЛЬ

КРИТТИНАМА—РУФФОЛО

Криттинам и Руффоло представили аналитическую модель магнитного поля в петле, изображаю-

Рис. 1. Распределение относительной напряженности магнитного поля ( B / B 0) в плоскости, поперечной оси тора, в решении Миллера и Тернера ( а ); модифицированном решении Миллера—Тернера ( в ); в тороидальном ( д ) и интегральном ( ж ) решениях Ромашеца—Вандаса соответственно. Цвет определяет величину напряженности согласно шкале, приведенной на правой стороне рисунков. Черные кривые и цифры возле них — изолинии напряженности. Белые кривые — проекции силовых линий поля для трех вариантов, различающихся x -координатой начала силовой линии. Для панелей а , в, д координаты начальной точки силовых линий у =0, z =0, x /р0=10.95, 10.5, 10.1. Для панелей ж , з координаты начальной точки силовых линий у =0, z =0, x /р0=7.6, 7, 6.5. На панелях б , г , е, з показаны проекции магнитных силовых линий на плоскость XOY для тех же трех вариантов. Варианты различаются цветом силовых линий, показанном в левом верхнем углу

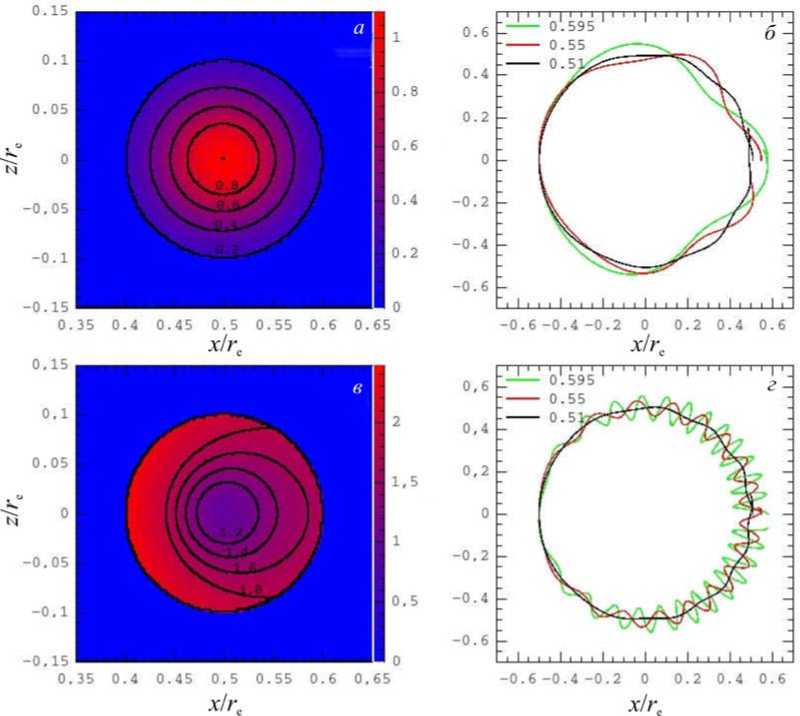

Рис. 2. Распределение относительной напряженности магнитного поля ( B / B 0) в плоскости, поперечной оси петли ( а , в ). Цвет определяет напряженность согласно шкале, приведенной на правой стороне. Черные кривые и цифры возле них — изолинии напряженности. На панелях б , г представлены проекции магнитных силовых линий на плоскость XОY для трех силовых линий, различающихся x -координатой начала силовой линии y =0, z =0, x / r e=0.595, 0.55, 0.51

щей МО [Krittinatham, Ruffolo, 2009]. Использована квазитороидальная система координат, как в модели Миллера—Тернера (2). В модельном расчете принято R=0.5re, ρ0=0.1re, где re — астрономическая единица. В этом случае ось при φ=π, x/re=–0.5 проходит через Солнце, а при φ=0, x/re=0.5 — через Землю. Форма магнитных силовых линий задается соотношениями р = d cos(Q / 2),

9 = wne - d / d °sin(Q /2) + 90, (12) где 0≤φ≤2π, 0≤θ≤2π, 0≤d≤ρ02π. Каждая силовая линия определяется величинами d, θ0 при φ=0. Из первого соотношения (12) следует, что площадь поперечного сечения петли стремится к нулю при приближении к Солнцу. Величина w равна полному количеству оборотов по углу θ силовой линии, расположенной вблизи оси (спиральность силовой линии). Знак w определяет лево- или правовинтовую спиральность силовых линий магнитного поля: при w>0 спиральность левовинтовая и наоборот. Экспоненциальный множитель во втором соотношении (12) посредством d0 учитывает изменение спиральности при удалении от оси. Построение силовых линий проводится так же, как в модели Миллера—Тернера. С учетом соотношений (12) вычисляем дифференциалы dρ=–(d/2)sin(φ/2)dφ, d9 = (wn / 2)e d/d0 cos(Q / 2)dф, которые используем в рекуррентной процедуре. Для расчета компонент магнитного поля учитываем связь между формой силовых линий и компонентами

В р = ( B ф / h ф ) d р / d ф ,

B9= (Bф h9 / hф) d 9 / d ф, h р = 1.

Для B ф использовано выражение B ф = B 0 /

/ [(d2 / d0 +1)3/2 cos2(ф / 2) J, которое учитывает со- хранение магнитного потока через поперечное сечение петли. С учетом первого соотношения из (12) получаем bp

в Гф),7 p

- sin I IF,

2 ( 2 J R + p cos 9

B ф = B ocos Ц J F ,

B 9 =

B 0 w П cos 2 IФI F р e -р/ [ d 0 со8( ф /2 ]

2 (2 J R + p cos 9

где F = |^р2/ d0 + cos2(Q / 2)J

На рис. 2, а, в показаны распределения напряженности магнитного поля в плоскости, поперечной оси. Проекции силовых линий представляют собой окружности с центром, совпадающим с осью. На рис. 2, б, г приведены проекции на плоскость XОY трех силовых линий, расположенных на разных расстояниях от оси. В расчете использованы значения R=0.5re, ρ0=0.1re, w=8, d0=0.07. Как видно из рис. 2, а, б, распределение напряженности поля соответствует бессиловому, тогда как распределение спиральности — нет. Если изменить знак показателя экспоненциального множителя во втором соотношении (12), максимумы напряженности и спиральности поля будут на поверхности петли (рис. 2, в, г).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приближенное решение Миллера—Тернера (ρ 0 / R <<1) описывает структуру магнитного поля в торе. Возможны четыре варианта формы силовых линий: лево- и правовинтовые спирали в разных направлениях по оси тора. Свойства магнитного поля соответствуют аналогичным свойствам поля в цилиндрической модели Лундквиста. Напряженность поля максимальна на оси тора и в два раза превышает напряженность на боковой поверхности. Спиральность поля максимальна на поверхности тора. Модифицированное решение Миллера—Тернера точно удовлетворяет условию соленоидальности. Свойства магнитного поля в решении Миллера— Тернера и в их модифицированном решении различаются незначительно. Установлено, что приближенное решение Миллера—Тернера достаточно хорошо соответствует точному решению бессилового поля в торе до ρ 0 / R ≤0.5 [Vandas, Romashets, 2015] .

Существенно асимметричное распределение параметров магнитного поля получается в тороидальной модели Ромашеца—Вандаса. Асимметрия распределения сильно зависит от величины R /ρ 0 : при ее уменьшении асимметрия возрастает. В интегральной модели результирующее магнитное поле выходит за пределы образующего тора, распределение напряженности поля сильно неоднородно. Параметры образующего тора не определяют однозначно объем и форму области, занятой магнитным полем. На других расстояниях компоненты поля (11) представляют магнитные поля, отличающиеся от изображенного на рис. 1, ж , з по объему и форме области. В аналитической модели Криттинама—Руффоло представлены компоненты магнитного поля в петле, изображающей магнитное облако. Площадь поперечного сечения петли стремится к нулю при приближении петли к Солнцу. Магнитные силовые линии имеют лево- или правовинтовую спиральность. Напряженность магнитного поля и спиральность силовых линий уменьшаются в направлении от оси петли к ее поверхности.

Для описания магнитных полей в МО лучше подходят тороидальные модели Миллера—Тернера и Ромашеца—Вандаса.

Реализованные программные коды для пяти моделей магнитного поля с пояснениями доступны на [], DOI: 10.5281/zenodo.1728477. При использовании кодов необходимо ссылаться на данную статью.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 18-32-0064 мол_а, Министерства образования и науки Российской Федерации и Сибирского отделения Российской академии наук (Проект II.16.2.2.).

Список литературы Тороидальные модели магнитного поля с винтовой структурой

- Петухова А.С., Петухов И.С., Петухов С.И. Форбуш-понижение космических лучей в тороидальной модели магнитного облака//Письма в ЖЭТФ. 2015. Т. 102, № 11. С. 807 DOI: 10.7868/S0370274X15230010

- Burlaga L.F. Magnetic clouds and force-free fields with constant alpha//J. Geophys. Res. 1988. V. 93, N A7. P. 7217-7224 DOI: 10.1029/JA093iA07p07217

- Démoulin P., Nakwacki M.S., Dasso S., et al. Expected in situ velocities from a hierarchical model for expanding interplanetary coronal mass ejections//Solar Phys. 2008. V. 250, N 2. P. 347-374 DOI: 10.1007/s11207-008-9221-9

- Farrugia C.J., Burlaga L.F., Osherovich V.A., et al. A study of an expanding interplanetary magnetic cloud and its interaction with the Earth’s magnetosphere: The interplanetary aspect//J. Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 7621-7632 DOI: 10.1029/92JA02349

- Krittinatham W., Ruffolo D. Drift orbits of energetic particles in an interplanetary magnetic flux rope//Astrophys. J. 2009. V. 704. P. 831-841 DOI: 10.1088/0004-637X/704/1/831

- Kuwabara T., Munakata K., Yasue S., et al. Geometry of an interplanetary CME on October 29, 2003 deduced from cosmic rays//Geophys. Res. Lett. 2004. V. 31. P. L19803.

- Leitner M., Farrugia C.J., Möstl C., et al. Consequences of the force-free model of magnetic clouds for their heliospheric evolution//J. Geophys. Res. 2007. P. 112. 10.1029/2006JA011940

- DOI: :10.1029/2006JA011940

- Lepping R.P., Jones J.A., Burlaga L.F. Magnetic field structure of interplanetary magnetic clouds at 1 AU//J. Geophys. Res. 1990. V. 95. P. 11957-11965

- DOI: 10.1029/JA095iA08p11957

- Lundquist S. Magnetohydrostatic fields//Ark. Fys. 1950. V. 2. P. 361.

- Marubashi K., Lepping R.P. Long-duration magnetic clouds: a comparison of analyses using torus-and cylinder-shaped flux rope models//Ann. Geophys. 2007. V. 25. P. 2453-2477

- DOI: 10.5194/angeo-25-2453-2007

- Miller G., Turner L. Force free equilibria in toroidal geometry//Physics of Fluids. 1981. V. 24. P. 363-365

- DOI: 10.1063/1.863351

- Romashets E.P., Vandas M. Force-free field inside a toroidal magnetic cloud//Geophys. Res. Lett. 2003a. V. 30. P. 2065-2069

- DOI: 10.1029/2003GL017692

- Romashets E.P., Vandas M. Interplanetary magnetic clouds of toroidal shapes//Proc. of International Solar Cycle Studies (ISCS) 2003 Symposium. 2003b. P. 535-540.

- Romashets E.P., Vandas M. Linear force-free field of a toroidal symmetry//Astron. Astrophys. 2009. V. 499. P. 17-20

- DOI: 10.1051/0004-6361/200911701

- Vandas M., Romashets E.P. Comparative study of a constant-alpha force-free field and its approximations in an ideal toroid//Astron. Astrophys. 2015. V. 580. P. A123

- DOI: 10.1051/0004-6361/201526242

- URL: https://github.com/ivanpetukhov1978/Models-of-magnetic-field/releases/tag/1.0 (дата обращения 1 марта 2019 г.).

- Burlaga L.F. Magnetic clouds and force-free fields with constant alpha. J. Geophys. Res. 1988, vol. 93, no. A7, pp. 7217-7224

- DOI: 10.1029/JA093iA07p07217

- Démoulin P., Nakwacki M.S., Dasso S., Mandrini C.H. Expected in situ velocities from a hierarchical model for expanding interplanetary coronal mass ejections. Solar Phys. 2008, vol. 250, no. 2, pp. 347-374

- DOI: 10.1007/s11207-008-9221-9

- Farrugia C.J., Burlaga L.F., Osherovich V.A., Richardson I.G., Freeman M.P., Lepping R.P., Lazarus A.J. A study of an expanding interplanetary magnetic cloud and its interaction with the Earth’s magnetosphere: The interplanetary aspect. J. Geophys. Res. 1993, vol. 98, pp. 7621-7632

- DOI: 10.1029/92JA02349

- Krittinatham W., Ruffolo D. Drift orbits of energetic particles in an interplanetary magnetic flux rope. Astrophys. J. 2009, vol. 704, pp. 831-841

- DOI: 10.1088/0004-637X/704/1/831

- Kuwabara T., Munakata K., Yasue S., Kato C., Akahane S., Koyama M., Bieber J.W., et al. Geometry of an interplanetary CME on October 29, 2003 deduced from cosmic rays. Geophys. Res. Lett. 2004, vol. 31, p. L19803.

- Leitner M., Farrugia C.J., Möstl C., Ogilvie K.W., Galvin A.B., Schwenn R., Biernat H.K. Consequences of the force-free model of magnetic clouds for their heliospheric evolution. J. Geophys. Res. 2007, p. 112. 10.1029/2006JA011940

- DOI: :10.1029/2006JA011940

- Lepping R.P., Jones J.A., Burlaga L.F. Magnetic field structure of interplanetary magnetic clouds at 1 AU. J. Geophys. Res. 1990, vol. 95, pp. 11957-11965. 08p11957

- DOI: 10.1029/JA095iA

- Lundquist S. Magnetohydrostatic fields. Ark. Fys. 1950, vol. 2, p. 361.

- Marubashi K., Lepping R.P. Long-duration magnetic clouds: a comparison of analyses using torus-and cylinder-shaped flux rope models. Ann. Geophys. 2007. V. 25, P. 2453-2477

- DOI: 10.5194/angeo-25-2453-2007

- Miller G., Turner L. Force free equilibria in toroidal geometry. Physics of Fluids. 1981, vol. 24, pp. 363-365

- DOI: 10.1063/1.863351

- Petukhova A.S., Petukhov I.S., Petukhov S.I. Forbush decrease in the intensity of cosmic rays in a toroidal model of a magnetic cloud. JETP Lett. 2015, vol. 102, pp. 697-700.

- Romashets E.P., Vandas M. Force-free field inside a toroidal magnetic cloud. Geophys. Res. Lett. 2003a, vol. 30, pp. 2065-2069

- DOI: 10.1029/2003GL017692

- Romashets E.P., Vandas M. Interplanetary magnetic clouds of toroidal shapes. Proc. of International Solar Cycle Studies (ISCS) 2003 Symposium. 2003b, pp. 535-540

- DOI: 10.1051/0004-6361/200911701

- Romashets E.P., Vandas M. Linear force-free field of a toroidal symmetry. Astron. Astrophys. 2009, vol. 499, pp. 17-20.

- Vandas M., Romashets E.P. Comparative study of a constant-alpha force-free field and its approximations in an ideal toroid. Astron. Astrophys. 2015, vol. 580, p. A123

- DOI: 10.1051/0004-6361/201526242

- URL: https://github.com/ivanpetukhov1978/Models-of-magnetic-field/releases/tag/1.0 (accessed March 1, 2019).