Тотальная туннелизация суставных отделов при гонартрозе

Автор: Шевцов В.И., Макушин В.Д., Чегуров О.К., Бирюкова М.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Описан метод тотальной туннелизации суставных отделов коленного сустава при гонартрозе. Приводятся данные о высокой эффективности операций с улучшением качества жизни пациентов в отдаленные сроки наблюдений.

Тотальная туннелизация, суставные отделы, гонартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142121136

IDR: 142121136

Текст научной статьи Тотальная туннелизация суставных отделов при гонартрозе

Расширение знаний о патогенезе гонартроза и роли субхондральной кости побудило исследователей к поиску новых путей лечения больных, в частности разработке паллиативных операций [1, 2, 3, 4]. Реваскуляризация с одновременным дренированием и декомпрессией субхондральных суставных отделов и костномозговой полости трубчатых костей легли в основу лечения больных деформирующим остеоартрозом коленного сустава посредством применения различных методик туннелизации и остеоперфорации [5, 6, 7]. Тотальную туннелизацию при гонартрозе могут выполнять ортопеды-травматологи, хирурги, ревматологи специализированных отделений районных, городских, республиканских больниц и кафедр НИИТО.

Показания к применению метода тотального туннелирования суставных отделов:

-

1. Односторонние гетерогенные гонартрозы I–II стадий заболевания без нарушения биомеханической оси конечности с выраженным болевым синдромом, который не купируется курсами общепринятой медикаментозной терапии;

-

2. При двустороннем гонартрозе показана тотальная субхондральная туннелизация суставных отделов и надколенника обоих суставов;

-

3. При сочетании дегенеративнодистрофического процесса в феморотибиальном отделе сустава с феморопателлярным остеоартрозом, в случаях резкого ограничения подвижности надколенника во фронтальной плоскости тотальная туннелизация дополняется релизом поддерживающих надколенник связок.

Предоперационное обследование и подготовка

Предоперационная подготовка больных яв- ляется общепринятой в хирургической практике при выполнении плановых оперативных вмешательств (клинико-лабораторное обследование, ЭКГ и функциональное исследование).

Рентгенография коленного сустава выполняется в трех проекциях (в прямой и боковой проекциях с максимальным разгибанием, в боковой – с максимальным сгибанием). В необходимых случаях для уточнения степени и глубины дегенеративно-дистрофических процессов в тканях коленного сустава проводится сонографическая диагностика, рентгеноконтрастная артрография или компьютерная томография.

Анестезиологическое пособие (проводниковая анестезия, общее обезболивание) выбирается с учетом возраста, соматического и психологического состояния пациента. Предпочтительнее эпидуральная анестезия, обладающая пролонгированным обезболивающим эффектом и практически не имеющая противопоказаний.

Метод тотальной туннелизации суставных отделов при гонартрозе без нарушения биомеханической оси

Техническое исполнение.

Оперативное лечение проводят под эпидуральной анестезией.

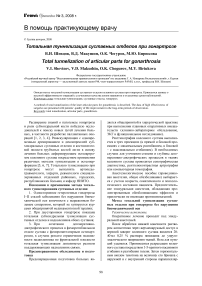

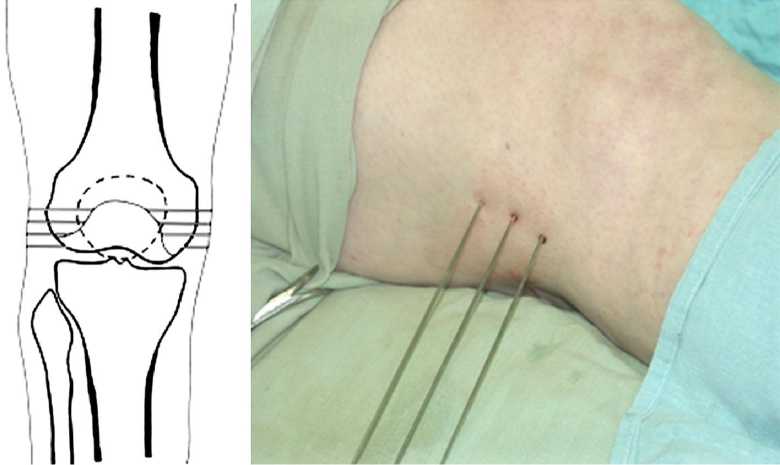

После обработки нижней конечности раствором антисептика через верхненаружный доступ в верхний заворот коленного сустава вводится 2040 мл 0,25 % раствора новокаина до упругоэластического напряжения тканей. Игла для пункций удаляется. Производится редрессация коленного сустава посредством 3-5-кратного пассивного сгибания и разгибания голени. Затем горизонтальным вколом тенотома на величину его брюшка с наружной и с внутренней стороны парапателляр- но, по средине надколенника, веерным движением рассекаются поперечные поддерживающие надколенник связки. По характеру увеличения подвижности надколенника определяется ширина надсечки связок. У верхне-наружного, верхневнутреннего и нижненаружного края надколенника в полость сустава вводят пункционные иглы. Под давлением шприцем полость сустава последовательно промывается 400 мл физиологического раствора и 400 мл 0,25 % раствора новокаина до чистых промывных вод. После эвакуации жидкости из полости сустава иглы удаляют. Субхондрально в каждом мыщелке бедренной и большеберцовой кос- тей формируют в виде веера не менее 4 туннелей. Фронтально во взаимокосых направлениях до субхондрального слоя спицей в надколеннике формируют 2-3 канала (рис. 1, а). Для предупреждения повреждения суставного хряща и равномерного распределения туннелей в мыщелках костей используют специальное устройство «Направитель для спиц» (рис. 1, б, в). В кососагиттальной плоскости под углом 45˚ в проекции facies patella-ris сзади-кпереди проводят субхондральную тун-нелизацию бедренного ложа надколенника с количеством плоскопараллельных каналов не менее трех с каждой стороны (рис. 2, а, б).

а

б

в

Рис. 1. Принципы выполнения веерной субхондральной туннелизации суставных отделов и надколенника: а - схема базовой туннелизации суставных отделов; б - схема распределения спицевых каналов в мыщелках бедра по рентгенограмме с использованием направителя для спиц; в - фотография положения направителя для спиц при туннелизации на больном

а

б

Рис. 2. Туннелизация бедренного ложа надколенника: а - схема туннелизации (медиального и латерального отдела бедренного ложа); б - фотография коленного сустава с положением спиц при выполнении туннелизации латерального отдела бедренного ложа надколенника

Операцию завершают наложением асептических повязок на раны. В послеоперационном периоде назначается курс фармакологической коррекции гонартроза: нестероидные противовоспалительные средства (ортофен), ингибиторы протеаз (контрикал), хондропротекторы и иммуномодуляторы (циклоферон), средства для лечения остеопороза (остеохель С) и физиолечение. Дозированная нагрузка на конечность и ЛФК сустава разрешается на второй день после операции.

Эффективность данной методики иллюстрируется следующим клиническим наблюдением (рис. 3; 4, а, б).

Больная П., 58 лет, диагноз: левосторонний идиопатический гонартроз II стадии с болевым синдромом. Давность заболевания - 2 года. Лечилась консервативно, принимая анальгетики и хондропротекторы. Эффект лечения был слабо выражен. Испытывала сильные боли в покое и при ходьбе.

При клиническом обследовании: варусного отклонения левой голени при стоянии нет. Сгибательно-разгибательная контрактура левого коленного сустава 90°-165°. При пальпации по внутренней поверхности левого коленного сустава отмечала болезненность. На рентгенограмме левого коленного сустава в прямой проекции: признаки гонартроза, характеризующие II стадию дегенеративно-дистрофического процесса (субкомпенсированная форма) (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма левого коленного сустава больной П., 58 лет, до лечения

Под эпидуральной анестезией в клинике Центра по вышеописанной технологии выполнена операция.

В послеоперационном периоде был назначен курс консервативной терапии.

На второй день после операции больная приступила к ходьбе при помощи костылей с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную конечность. Через 1,5 недели после операции больная отметила отсутствие болей в по- кое и резкое уменьшение интенсивности болевого синдрома при движении. Увеличилась амплитуда движений в левом коленном суставе (70-180°). Срок стационарного лечения составил 35 дней.

На контрольном осмотре через 1 год: больная жалоб не предъявляет. Ходит без дополнительных средств опоры не хромая, с полной нагрузкой. Движения в коленных суставах в полном объеме. По данным рентгенографии: отмечена положительная динамика структурных изменений элементов в субхондральных зонах. Увеличилась функция сустава: безболезненное полное разгибание и сгибание до 50º. Дистанция стабильной безболезненной ходьбы до 3 км. Считает, что улучшилось качество жизни. Удовлетворена лечением (рис. 4, а, б).

а б

Рис. 4. Рентгенограммы левого коленного сустава больной П., через 1 год после лечения: а - в прямой проекции; б - в боковой проекции с максимальным разгибанием

Эффективность использования технологии тотального туннелирования

Тотальная субхондральная туннелизация суставных отделов применена при лечении го-нартроза у 124 больных (133 сустава) в возрасте 56,8±1,5 года. Пациентов женского пола было 83, мужского - 41. Гонартроз компенсированной стадии (первая) был у 84 пациентов (89 суставов), субкомпенсированной (второй) - у 39 (42 коленных сустава), а декомпенсированной (третьей) - у одной больной с двусторонней патологией.

Отдаленные результаты лечения в сроки от одного года до 7 лет изучались у 88 больных (97 коленных суставов) гонартрозом - 73 % случаев. Положительные результаты реабилитации получены в 96,9 % наблюдений. При этом хорошие результаты лечения составили 77,3 %, удовлетворительные - 19,6 %. Неудовлетворительные результаты лечения отмечены у двух больных (три сустава), что составило 3,1 %.

При изучении результатов применения но- вой технологии тотальной туннелизации суставных отделов с целью лечения гонартроза установлено:

-

- отсутствие боли и непостоянный болевой синдром, связанный с нагрузкой, - в 99 % случаев.

-

- увеличение толерантности к нагрузке -в 86,0 % наблюдений. Низкая толерантность к нагрузке отмечена у 14,0 % больных гериатрического возраста.

-

- улучшение качества жизни констатировано в 85,0 % наблюдений.

-

- нормализация походки отмечена у 87,0 % больных. Хромоту, замедляющую ходьбу, наблюдали у 12,0 % пациентов. Больные ходили с помощью трости в 1,0 % случаев.

-

- увеличение амплитуды движений коленного сустава с ее перераспределением в функционально выгодный диапазон наблюдали у 90 % пациентов. В остальных случаях амплитуда движений была исходной.

Результаты лечения оценены также по субъективной оценке результатов лечения непосредственно самими лечившимися больными с го-нартрозом.

Под влиянием лечения произошло значительное облегчение боли вплоть до ее исчезно- вения. Так, боль в покое днем исчезла или уменьшилась в 6 раз после туннелизации суставных отделов. Мучительная ночная боль исчезла полностью в 62,5 % случаев и осталась в 37,5 % в виде непостоянных, легких болей. Ликвидированы в 95 % случаев мучительные сильные боли при ходьбе и, как свидетельствуют пациенты, они представлены непостоянными, легкими болями в конце дня после длительной ходьбы.

В 35 % наблюдений пациенты отмечают исчезновение утренней скованности движений в суставе, чего не наблюдалось до лечения. Из 97 % жаловавщихся ранее пациентов на сильную позиционную скованность (после длительного сидения, стояния) в 95 % случаев наблюдалось исчезновение скованности в суставе, а если она появлялась, то характеризовалась легким, непостоянным чувством скованности движений.

Таким образом, туннелизация суставных отделов, надколенника и его ложа по патентам: № 2193363 РФ; № 50101 РФ; № 53138 РФ является эффективным лечением, разработанные новые технологии необходимо шире внедрять в практическое здравоохранение.