Традиции и новации в элементах погребальной практики населения Восточного Приазовья эпохи средней бронзы

Автор: Мельник В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье дана характеристика катакомбной погребальной практики эпохи средней бронзы по элементам ее структуры. За основу взяты материалы территории, прилегающей к реке Понура, и привлекаются также данные как с прилегающих районов Прикубанья, так и с более отдаленных районов Восточного Приазовья. В представленных элементах погребальной практики отмечается их связь с предшествующими культурами, а также их новизна.

Погребальная практика, погребальный памятник, погребенный. погребальное ложе, облачение, сопровождение, погребальное сооружение, курган, восточное приазовье

Короткий адрес: https://sciup.org/143167114

IDR: 143167114

Текст научной статьи Традиции и новации в элементах погребальной практики населения Восточного Приазовья эпохи средней бронзы

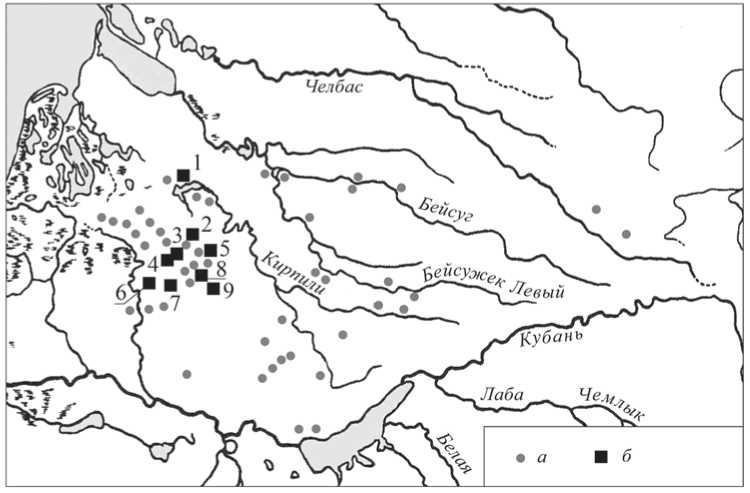

Вопрос об устойчивости культурных явлений, их преемственных связях и новизны в эпоху средней бронзы степной зоны Европы и Предкавказья всегда вызывал интерес. Для Восточного Приазовья, где сосредоточены наиболее ранние памятники катакомбного культурного образования, он особенно актуален. В качестве основы исследования использованы данные раскопок курганов довольно обширного района между дельтой Кубани и Бейсугом, где ядром выступает район реки Понуры, и привлекаются также сведения по сопредельным территориям (рис. 1). В культурном плане рассматриваемые памятники связаны с восточноприазовской и батуринской катакомбными культурами. Для выяснения поставленного вопроса необходимо в структурированном виде представить исходные сведения и модели объектов и, не вдаваясь в подробности и детали, наиболее типичные компоненты.

Реконструкция погребальной практики опирается, прежде всего, на погребальный памятник, в котором отражены действия процесса погребения. Погребальный памятник представляет собой некую совокупность сооружений, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.96-109

Рис. 1. Катакомбные памятники Восточного Приазовья ( а ) и группы курганов локального анализа ( б )

1 – Приазовская I; 2 – Греки I, II, V; 3 – Малаи I; 4 – Малаи III; 5 – Восточномалайский I; 6 – Останний; 7 – Карстовый; 8 – Недоступный; 9 – Поповический II предметов, изображений. Наряду с этими сторонами погребального памятника здесь имеют место и следы различных действий, чаще всего они представлены рельефными и красящими отпечатками (охра, мел и пр.), а иногда и предметами. Погребальный памятник, выступающий в качестве завершающего звена в погребальном процессе, в опосредованной форме отражает обычаи, обряды и некоторые другие действия финального этапа этого процесса.

Его основные структурные звенья: погребенный – погребальное сооружение. К погребенному относится погребальное имущество , которое разделяется на обрамление и сопровождение. Обрамление включает облачение и ложе. В погребальном сооружении различаются: внутренняя сторона (интерьер) и внешняя сторона (надгробное сооружение). К погребальному сооружению примыкают сопутствия – предметы, находящиеся в погребальном сооружении, но не относящиеся к сопровождениям. Совокупность предметов, находящихся в погребении (имущество и сопутствия), составляют погребальный реквизит. И наконец, предметы и сооружения, относящиеся к погребальному памятнику в целом, но находящиеся за его пределами, представляют собой сателлиты ( Мельник , 1993).

Центральным звеном погребения является тело погребенного. Позиция упокоения весьма важна для выяснения культурных стереотипов. Придание телу умершего определенной позиции является в некой мере начальным звеном погребального процесса. В рассматриваемом районе катакомбные захоронения представлены тремя основными позициями погребенного – вытянутой на спине, скорченной на спине и скорченной на боку. Это и есть все основные позиции первобытной эпохи Восточной Европы, обозначенные в свое время Д. Я. Телегиным соответственно как позиции I, II и III (Телегин, 1976. С. 6, 7).

Скорченная позиция на Прикубанской равнине тотально преобладает. Из двух вариантов положения на боку – правом и левом – правый является здесь почти исключительным. Степень скорченности определялась углами между бедренными костями и позвоночным столбом (первый интервал) и между бедренными костями и голенями (второй интервал). Для фиксации положения рук использовался аналогичный подход ( Мельник , 1991. С. 81).

Наиболее распространенной оказалась позиция на правом боку, с положением ног, при котором первый интервал – тупой угол или близкий к прямому, второй интервал – угол почти прямой. Обычно такой вариант обозначается как слабоскорченный. Для этой позиции более всего представлено положение рук, при котором правая рука вытянута вдоль туловища, а левая слегка согнута в локте. Из массива в 419 погребений, где полностью прослеживалось положение погребенных, названные сочетания составляют более 50 %. Сильная скор-ченность – чуть более 16 %. Оба варианта представляют ту позицию, которая Д. Я. Телегиным обозначена как поза «скачущего всадника», весьма характерная для разных районов распространения катакомбной общности. В степном Прикубанье первый вариант связан преимущественно с восточноприазовской катакомбной культурой, второй – с батуринской катакомбной культурой.

Состав погребенных, которые оказались в основных погребениях на Понуре и сопредельных территориях, различен. В большинстве случаев это были взрослые люди, как мужчины, так и женщины. Однако немало погребений было детских (Греки I, 3/61; Карстовый, 4/17; Недоступный, 1/10), были и совместные погребения: детские – Малаи I, 15/13 и смешанные взрослые с детскими (Греки II, 3/2).

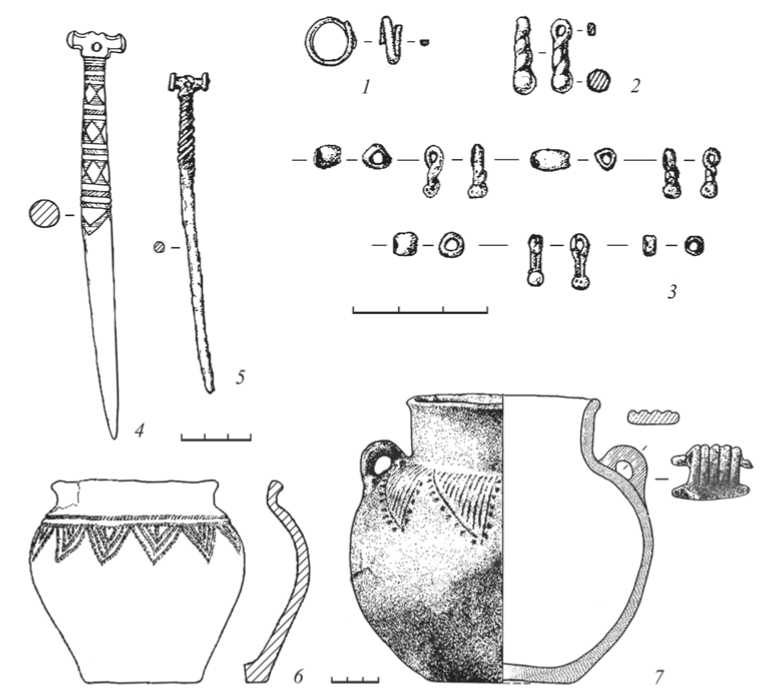

Костюм, наряду с татуировкой и косметикой, является первой предметно-духовной оболочкой, окружающей тело человека. Эту оболочку, учитывая, что речь все-таки идет о погребальном костюме, мы именуем облачением. К сожалению, археологически покрытие тела человека в погребении сохраняется крайне редко. Обычно мы здесь имеем лишь всякого рода застежки, заколки, булавки, пуговицы, которые выполнялись, как правило, из твердых материалов и различных украшений такого же свойства, безусловно входящих в состав костюма. Ассортимент атрибутов костюма в катакомбных погребениях Восточного Приазовья невелик: это височные кольца, серьги, бусы (в том числе пронизи), бляхи, булавки, подвески. Выборочная статистика здесь такова: на 100 погребений приходится 7 погребений с бусами, 4 погребения с серьгами и височными кольцами, 2 погребения с другими элементами костюма. В тех случаях, где удалось сделать половозрастные определения, серьги и височные кольца находились в женских и детских погребениях, а также погребениях подростков. А. Н. Гей предложил классификацию височных колец, включая серьги (Гей, 2000. С. 159–161). Данная классификация сделана на основе новотиторовских материалов, но она применима и для катакомбных, за исключением типа 5. Для района Понуры, где обнаружены бронзовые и серебряные височные кольца и серьги: тип 1 – Малаи I, 12/69 (рис. 2: 1); тип 2 – Малаи I, 10/6; тип 3 – Малаи I, 15/10; тип 4 – Карстовый, 1/13; тип 6 – Карстовый, 1/15. Две височные серебряные подвески обнаружены возле черепа взрослого человека в погребении 7 кургана I могильника Лебеди. Бронзовая спиральная подвеска в 1,5 оборота найдена возле женского черепа в погребении 3 кургана 2 могильника Греки II. Тип 6 представляет ту категорию колец, которую мы интерпретируем как серьги. Следующая группа украшений – бусы, пронизи, подвески, медальоны – чаще всего составляют ожерелье. Это жгутиковые бронзовые подвески: детское погребение Недоступный, 1/10; Малаи I, 12/69 (рис. 2, 2). Две бронзовые бусины найдены при взрослом погребенном в погребении 5 кургана 1 могильника Греки I, подвески и костяные бусы в погребении 46 кургана 12 могильника Малаи I (рис. 2: 3).

Постоянно привлекающую внимание категорию костяных и бронзовых молоточковидных, гвоздевидных и посоховидных булавок следует рассматривать как элемент костюма. Встречаются редко. В катакомбном погребении Приазовская I, 4/8 находилась молоточковидная булавка с ромбовидным орнаментом (рис. 2: 4 ). На других территориях подобные булавки связываются с ямно-ка-такомбными погребениями. Такого рода булавки известны в предшествующее время в погребениях ямной общности. В погребении 3 кургана 1 могильника Греки II также обнаружена бронзовая молоточковидная булавка (рис. 2: 5 ). Костяные гвоздевидные и бронзовые посоховидные булавки, тяготея к раннему времени, существовали и несколько позже.

Вряд ли когда-либо умершего клали непосредственно на голый пол погребальной камеры. Тщательность и весь антураж погребального устройства этому явно противоречит. Наличие отпечатков тростника, тканей, ковров, присутствие слоя тлена разных цветов на дне могилы говорит о том, что оно выстилалось под погребенным, т. е. устраивалось ложе, в большинстве случаев прослеженное. Дно камеры под скелетом, как правило, было покрыто тонким слоем черного или коричневого тлена, представляющего остатки перегнившей органики. Точно определить, что представляла собой эта органическая подстилка, трудно, однако примерный характер этих подстилок ясен: скорее всего, это кожи, ткани, травянистая выстилка. В общем массиве погребений подстилки не прослеживались лишь в четверти случаев. Вместе с тем нередки и случаи, когда тлен покрывал кости погребенных сверху, что в общем контексте не всегда можно трактовать как остатки одежды. Скорее всего, умерший укрывался и сверху, т. е. имел «одеяло». Неестественное положение черепа в ряде случаев свидетельствует о том, что погребенный мог иметь еще и подушку. В итоге дно могилы могло выстилаться травой и покрываться тканями, шкурами, коврами, на которые помещался покойник, укрываемый сверху также тканью, шкурой, ковром. Таково было общее устройство погребальной постели. В восточноприазовских погребениях эпохи средней бронзы чаще всего встречались подстилки темных оттенков – от темно-коричневого до черного, что составляет свыше 90 % от 446 погребений, где они прослеживались.

Рис. 2. Элементы костюма и сосуды из катакомбных погребений Восточного Приазовья

1, 2 – Малаи I, 12/69; 3 – Малаи I, 12/46; 4 – Приазовская I, 4/8; 5 – Греки II, 1/3; 6 – Приазовская I, 4/6; 7 – Греки I, 1/5

1–3 – по: Сорокина, Ульянова , 1982; 4, 6 – по: Бочкарев , 1983; 5, 7 – по: Гей и др. , 1981

Сопровождения – предметы, располагающиеся близ погребенного и не относящиеся к его облачению. Ассортимент сопроводительного инвентаря чаще всего сводится к двум группам – посуде и различным инструментам (включая оружие). Посуда в погребениях Восточного Приазовья представлена керамическими сосудами. Сосуды следует представить двумя основными культурными группами – ранней, восточноприазовской ( Гей , 2000. С. 160), и поздней, батуринской ( Трифонов , 1991. С. 142, 143, 156–161; Гей , 1995). И в той и в другой группе специфичными выступают сосуды типа амфор – отдел V, по С. Н. Братченко ( Братченко , 1976. С. 23–30). Значительная часть посуды имеет ручки, что мы рассматриваем как элемент, широко распространенный в культурах

Северного Кавказа. Другая часть сосудов – это короткошейные горшки отдела II групп В и Г, по классификации С. Н. Братченко. Для восточноприазовской керамики таковым может быть сосуд из погребения 6 кургана 4 Приазовской I (рис. 2: 6 ). В большинстве восточноприазовских погребений посуда отсутствует. Она фиксируется в основном лишь за счет вторичного использования в качестве жаровен. В батуринской керамике, как, например, в погребении Греки I, 1/5, встречаются сосуды с рифленой ручкой (рис. 2: 7 ).

Другие категории сопроводительного инвентаря представлены преимущественно бронзовыми ножами, шильями, терочными камнями, изредка каменными топорами, наконечниками стрел, выпрямителями древков стрел. Иной инвентарь встречается эпизодически. Весь этот инвентарь обычно располагается перед грудью погребенного. В погребении 2 кургана 7 Приазовского I могильника каменный топор лежал на правой руке умершего. В детских погребениях (Малаи I, 15/13 и Греки I, 3/6) находились круглые цилиндрические хорошо отесанные камни.

В шахте изредка встречаются костяные или металлические орудия, которыми как раз и могли выкапывать могилу. Характер их нахождения здесь неоднозначен, может быть, он и не предусматривался ритуалом. В качестве сателлита погребения 12 кургана 1 могильника Карстового можно назвать подпрямоугольную деревянную конструкцию в виде рамы (1,6 × 1,4 м), находящуюся на склоне выкида из данной могилы, возможно представляющую собой кузов повозки. Это, безусловно, дань новотиторовской традиции.

Более чем в четверти погребений рассматриваемого региона встречаются кости мелкого рогатого скота. Возникает вопрос трактовки такого рода сопровождений, который сводится в основном к альтернативе – это напутственная пища или жертвенник? Проведенный анализ показывает, что чаще всего череп и челюсти животных располагались не в самой камере, а в шахте, что, с нашей точки зрения, является уже не сопровождением, а сопутствием и может исполнять роль жертвенника. В самой же камере не редкость хребет и ребра животных, и, может быть, все-таки это напутственная пища? Косвенно в пользу этого говорят факты, когда и в камере и в шахте находятся кости животных (например, Малаи I, 15/13). В камере кости могут располагаться в разных местах вокруг погребенного, за исключением места перед лазом в камеру. Кости мелкого рогатого скота – череп, трубчатые кости ног – находились в шахте, у ее края (Греки I, 3/6), на ступеньках (Восточномалайский I, 3/12), на приступке возле входа, с правой стороны (Малаи I, 7/9 и 15/13). В насыпи кургана кости животных встречаются, но их интерпретация крайне затруднительна. Если напутственная пища наряду с посудой и инструментарием входит в ритуально-бытовой комплекс, то жертвенники выступают в качестве специальных ритуальных объектов. Таковыми также являются минеральные вещества, используемые для посыпок в погребении, обычно это охра и мел, и уголь, жаровни, курильницы.

Нахождение красного и белого красящих порошков в катакомбных погребениях является заметным обрядовым элементом. Формально их можно причислить к обрамлению. Сразу следует отметить, что красная краска, используемая здесь, представлена такими минералами, как реальгар, сферосидерит, гётит, и природным пигментом охрой. В подавляющем большинстве случаев присутствовала охра (правда, квалифицированные определения проводятся редко). Цвет краски варьирует от бурого до ярко-малинового. Общее количество погребений с охрой составляет около 57 % (Мельник, 2015). В сопредельном районе Нижнего Подонья мы имеем близкую ситуацию – 54 % (Балабина, 1983. С. 190, 191). Данная традиция имеет глубокую историю (Мельник, 2015).

Белое вещество представлено известняковыми порошками и чаще всего мелом. Такие погребения составляют около 10 % от общего числа в 652 погребениях. Больше половины из них встречаются в сочетании с охрой. Мелом, как правило, была посыпана большая часть могильного дна. Посыпался ли при этом умерший, сказать трудно. Характер посыпки все же склоняет к тому, что посыпалось только дно могилы.

Уголь в массиве из 719 погребений обнаружен лишь в пределах 10 %, и примерно такую же часть составляют жаровни. В половине из всех встреченных жаровен зафиксирован уголь. В этой же цепочке должны находиться курильницы, но в Прикубанье они встречаются крайне редко и происходят из районов Придо-нья и примыкающих к Ставропольской возвышенности. Обычно уголь встречается в погребальной камере, но в целом ряде случаев он находился и во входной шахте. Это же относится и к жаровням. Место расположения и угля и жаровен в камере – спереди, у головы или в ногах; во входной шахте – по бокам, и там же – на ступеньках-полочках, если они есть. Уголь в погребениях не просто насыпался – это результат горения на месте. Курильницы представлены тремя основными типами (4, 8, 10) по классификации В. Г. Егорова ( Егоров , 1970). Появление курильниц – безусловная новация в катакомбных культурах, но получают эти изделия наибольшее распространение в поздний период. На территории Восточного Приазовья они имеют в основном манычское происхождение.

В тех случаях, когда было прослежено могильное сооружение, оно представляло собой катакомбу, в подавляющем большинстве Т-образной формы. Так обычно именуют катакомбы, в которых длинная сторона шахты находится под прямым углом к длинной стороне камеры. Другая часть захоронений (их немного) была совершена в Н-образной катакомбе, т. е. катакомбе, где длинная сторона шахты и длинная сторона камеры находились параллельно друг другу (Греки I, 1/5). Первая часть погребений относится к раннекатакомбным, вторая – к поздним.

Для Прикубанья группировка катакомб разработана В. А. Трифоновым ( Трифонов , 1991. С. 142, 143, 145–166). Большинство представленных катакомб укладывается в тип 1, вариант 1, 2 и тип 2, вариант 1, по классификации В. А. Трифонова для Степного Прикубанья, однако надо сказать, что различия между этими типами и вариантами малозначительны. Нами была предложена несколько иная вариация катакомбных форм с учетом обрядовых групп, где фиксировалась высота и форма потолка камеры ( Мельник , 2013; 2017). Каких-либо следов специального оформления внутренней части шахты, дромоса и камеры не обнаруживалось. Иногда заметны лишь следы орудия, которым вытесывалась полость шахты и камеры.

Надмогильное сооружение, представленное насыпью кургана, сложно даже для описания. Дело в том, что основные погребения сопровождались впускными, да еще и не только в катакомбное время. Впускные погребения сопровождались иногда заметными досыпками, так что всегда встает вопрос о первоначальной насыпи кургана. Представленные катакомбные курганы, как правило, содержали впускные катакомбные же погребения. Для реконструкции кургана важна другая ситуация. Например, курган 2 могильника Греки II не имел таких погребений (здесь было лишь два поздних захоронения), поэтому его насыпь в какой-то мере можно рассматривать как первоначальную. Высота кургана была около 1 м, диаметр насыпи – около 20 м. Объем насыпи такого кургана составляет примерно 130 куб. м. Следует все-таки отметить своеобразие этого кургана в том плане, что его основой является большое совместное погребение. Что касается могильного сооружения, то хотелось бы обратить внимание на его ориентировку.

В археологической литературе принято для Т-образных катакомб указывать направление длинных осей шахты и камеры, возможны и другие подходы – суть от этого не меняется. Так вот, учитывая специфику катакомбного сооружения (т. е. что это камера-помещение, перед которой располагается вход-тамбур), отмечать ориентировку по тому, куда направлен этот вход. Входом катакомбы ориентированы по всем секторам, но преимущество определенно остается за южной половиной круга – более половины всех ориентировок. Относительно насыпи основные погребения располагались в центральной ее части.

Позиция погребенных едина в том плане, что все они находились в скорченном положении на правом боку и в рассмотренных основных погребениях лежали по длинной оси камеры лицом ко входу. В результате такой сопряженности ориентировка погребенных увязывается с ориентировкой могильного сооружения.

Курган в узком смысле (насыпь) – это часть погребального памятника. Часть эта, однако, может относиться как к одному погребению, так и к нескольким. Более того, являясь частью одних погребений, курган вмещал другие погребения, выступая в роли кладбищенского участка. Учитывая такой сложносоставной характер кургана, его следует рассматривать в трех следующих аспектах: 1) курган как погребение, т. е. отдельно учитывать основные погребения кургана; 2) курган как группа впускных погребений; 3) курган как кладбище, где фиксируется организация отдельных погребений. В нашей выборке – курганы района Понуры, представленные двадцатью курганными группами (могильниками) с общим числом курганов 60. Выделение курганных групп среди общего массива курганов обычно происходит по принципу, согласно которому расстояние между выделяемыми курганными группами и одиночными курганами превышает расстояние между отдельными курганами. В представленном массиве наименьшее расстояние между курганами, объединяемыми в одну группу, составляло 0,8 км, в то время как наибольшее расстояние между отдельными курганами было в пределах 0,3 км.

Количество курганов в группе при таком делении составляло от 1 до 14. Однако здесь нужно сразу уточнить, о каких курганах идет речь. Курганы учитывались докатакомбного и катакомбного времени, естественно, что курганы более позднего времени не учитывались, ибо здесь нужно дать картину как раз на конец катакомбного периода. Но этим вопрос не исчерпывается, так как курганы, существовавшие на момент конца катакомбного периода, представлены тремя видами: 1) курганы докатакомбного периода, не содержащие катакомбных погребений; 2) курганы докатакомбного периода с впускными катакомбными погребениями; 3) курганы, основанные в катакомбное время.

В зависимости от этих видов курганов можно наметить и различную их группировку: 1) курганные группы докатакомбного периода без впускных катакомбных погребений – таковых в рассматриваемом массиве не оказалось; 2) курганные группы докатакомбного периода с впускными катакомбными погребениями (Греки V и Останний – по 2 кургана); 3) курганные группы, состоящие лишь из курганов, основанных в катакомбное время (Малаи III и Поповичевский II – одиночные курганы; Восточномалайский I – 3 кургана); 4) курганные группы смешанного характера (т. е. состоящие из курганов как докатакомбного времени, так и основанных в катакомбное время) – большинство курганных групп.

Независимо от характера курганных групп все они в топографическом плане подчинялись общей для этих мест закономерности – располагаться по краям западин-озер, чаще всего цепочкой, изгибающейся по береговой линии, правда, не всегда стройной, а иногда и с ответвлениями – Малаи I.

Учитывая разный характер курганных групп, существовавших в катакомбное время, остановимся на основных видах курганов, их образующих. По своему происхождению их два вида – сооруженные 1) в докатакомбное время и 2) в катакомбное. По отношению к катакомбной эпохе эти курганы можно обозначить как старые и новые. Особенностью степных курганов является то, что они выступают как минимум в двух ролях: во-первых, как курган-погребение, во-вторых, как курган-кладбище. Все старые курганы, если в них производились катакомбные погребения, являются курганами-кладбищами. В то время как катакомбные новые курганы в течение катакомбного времени, во-первых, были какое-то время курганами-погребениями, во-вторых, некоторые таковыми и остались (например – Греки II, курган 2), в-третьих, стали курганами-кладбищами.

Курганных групп, состоящих лишь из старых курганов-кладбищ, немного (3), как мало и чисто катакомбных групп (4), большинство групп представлено сочетанием старых и новых курганов. Из пятидесяти пяти курганов с достоверно прослеженным основным погребением (всего 60) двадцать шесть были катакомбными (всего 30), т. е. составляли около половины всех курганов.

Размеры катакомбных новых курганов, как правило, меньше докатакомбных старых. Если высота старых курганов колеблется в пределах от 0,23 до 6 м, при диаметре от 15 до 89 м, то высота новых курганов находится в пределах 0,4–1,4 м, за одним исключением (Карстовый 1 имел высоту 5 м при диаметре 60 м, но это действительно исключительный курган, так как содержал несколько погребений с повозками). Количество старых курганов до 1 м (10) составляет 1/3 их общего количества (29), в то время как на курганы выше 1 м приходится 2/3 их общего количества – 19 курганов, причем курганы выше 1,4 м (выше катакомбных новых) составляют 1/3 общего количества старых курганов. Количество новых курганов до 1 м (18) составляет примерно 2/3 их общего количества (30), а до 1,4 м (12) – примерно 1/3.Таким образом, новых курганов до 1 м в 2 раза больше, чем старых курганов той же высоты. Курганы высотой от 1 до 1,4 м, как старые, так и новые, составляли равные количества (12), а курганы высотой от 1,5 до 6 м были представлены только старыми курганами (за одним исключением).

Погребальные памятники есть результат погребальной практики древнего населения, которая включала произвольные действия, обычную практику и обрядовую практику. Восстановить погребальный процесс во всей его сложности и на всем протяжении средствами археологии, конечно, невозможно. Тем не менее финальная и, по существу, главная фаза погребального процесса может быть изучена довольно обстоятельно.

Состав погребенных в основных могилах катакомбных курганов показывает, что они не являются сколько-либо выдающимися, если еще учесть набор инвентаря, размеры могилы, да и размеры насыпи. Здесь же детские погребения в небольших могилах, скудный погребальный реквизит, небольшие насыпи курганов. Проведенный анализ показал, что основные погребения не выделяются по основным характеристикам среди массива других погребений, впущенных в уже готовые курганы.

Есть предположение, что могилы на кургане отмечались специальными знаками и тем самым достигалось равномерное распределение погребений по кургану. Планировка же погребений показывает (например, Малаи I-2), что погребения могут налагаться друг на друга. Такая ситуация могла сложиться при отсутствии внешних знаков, скорее всего – при длительном временном разрыве в использовании кургана. Это косвенно свидетельствует о том, что курган снова использовал коллектив, не связанный с предыдущим.

Случаи сателлитов погребений-повозок, хотя и редкие для этих мест, но свидетельствующие о подвижном характере обитания здешнего населения, наводят на мысль о возможности транспортировки погребенных к месту захоронения на повозках такого рода.

При изучении погребальных систем, на наш взгляд, следует выделять две группы элементов. Одна из таких групп будет представлять элементы традиционные, уходящие в глубь тысячелетий, другая – такие элементы, которые родились вместе с тем культурным феноменом, который и подвергается изучению.

Если провести такое разделение применительно к описанным катакомбным памятникам, то окажется, что катакомбная погребальная атрибутика во многом традиционна ( Мельник , 2004).

Целый ряд типичных черт катакомбных погребений может демонстрировать не живущие в данном обществе смысловые действия, а дань традиции, т. е. быть обрядовым обычаем (обычаем-символом). Элементы погребения, которые могли играть такую роль, следующие: 1) скорченная позиция погребенного; 2 наличие сопровождений (но не обязательно сам характер сопровождений); 3) посыпка погребенных красной краской – охрой; 4) наличие жертвенников.

В рамках простого обычая могут быть рассмотрены следующие элементы: 1) наличие украшений (прижизненных) как элемента костюма; 2) наличие ложа-подстилки.

Скорченная позиция является древнейшей позицией погребенных, она существовала во все предыдущие эпохи. Что касается скорченной позы на боку, с руками, протянутыми к ногам, территориально и по времени близко подходящей к началу катакомбного времени, – это уже трудно отделимо от новотиторов-ской культуры.

Если говорить об обычае хоронить в костюме (не можем уточнить в каком – повседневном, праздничном, специальном погребальном), то здесь также наблюдается глубокая традиция и сильная преемственность с новотиторовской культурой. Бусы, подвески, молоточковидные булавки тому свидетельства. То же можно сказать и об обрамлении-ложе.

Сопровождения (в принципе) также древнейший обрядовый элемент. Керамические формы восточноприазовской катакомбной культуры преемственно согласуются с новотиторовскими сосудами. Что касается появления новой категории (курильниц), то она не получила широкого распространения на рассматриваемой территории.

Использование красной краски в погребальной обрядности – один из наиболее архаических элементов, уходящий корнями в палеолитическую эпоху. По сравнению с предшествующими культурами красная краска используется менее интенсивно и в меньшем количестве погребений. Не вдаваясь в семантику этого атрибута, отметим его совстречаемость с белыми меловыми подсыпка-ми, а также, очень возможно, с материалами черного цвета, например шкурами овец. Дело в том, что это древнейшая цветовая триада, на которую обратил внимание В. Тернер, подтвердивший свои наблюдения этнографическими свидетельствами ( Мельник , 2015).

Преимущественно новой является сфера погребальных действий, связанных с устройством могильного сооружения в виде катакомбы. Вопрос о появлении катакомбного сооружения в курганах степей Восточной Европы чрезвычайно сложен. Несомненно лишь то, что система представлений, связанных с погребением умерших, претерпела какие-то изменения.

Думается, что эта конструктивная особенность играла свою роль в ориентировке рассматриваемых погребений. Специальный анализ, проведенный в отношении ориентировок катакомб, показал, что ориентировка входа в камеру катакомбы распределяется фактически по всему кругу, но около половины всех ориентировок приходится на южную часть круга. В восточном и западном секторах количество ориентировок уменьшается, и менее всего их в северном секторе. По данным Понурского района: Ю – 24; 3 – 16; В – 13; С – 8. Основные погребения, несмотря на их первоначальное одиночество, подчиняются этому же правилу. Преимущество южной половины круга в ориентировках с постепенным угасанием их к северу наводит на мысль о связи направлений входа в катакомбы с суточным движением солнца, причем увеличение диапазона движения солнца по небосводу в летнее время расширяет круг таких ориентировок и одновременно увеличивает шансы для южного направления. Во всяком случае, в конечном итоге можно говорить об изменении системы ориентировок.

Утверждающаяся в Восточном Приазовье катакомбная культура приходит на смену новотиторовской культуре, и их многое объединяет. Однако за пределами их территориального наложения новые культурные явления не сразу становятся господствующими, и в ряде районов складывается ямно-катакомбный симбиоз, представленный соответствующими погребениями.

Финал катакомбной общности связан с ломкой ряда традиционных элементов и утверждением новых форм.

Список литературы Традиции и новации в элементах погребальной практики населения Восточного Приазовья эпохи средней бронзы

- Балабина В. И., 1983. К вопросу об использовании охры в катакомбных погребениях//Древности Дона: Материалы работ Донской экспедиции/Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С. 188-197.

- Бочкарев В. С., 1983. Отчет о работе Кубанской экспедиции в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в 1983 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 9594.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы: Периодизация и хронология памятников. Киев: Наукова думка. 252 с.

- Гей А. Н., 1995. Батуринская катакомбная культура и финал эпохи средней бронзы в степном Прикубанье//Историко-археологический альманах. Вып. 1/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. Армавир: Армавирский краевед. музей. С. 4-14.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Гей А. Н., Сорокина И. А., Мельник В. И., 1981. Отчет о работе Понурского отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР в 1981 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 9722.

- Егоров В. Г., 1970. Классификация курильниц катакомбной культуры//Статистико-комбинаторные методы в археологии/Ред.: Б. А. Колчин, Я. А. Шер. М.: Наука. С. 156-164.

- Мельник В. И., 1991. Особые виды погребений катакомбной общности. М.: Наука. 136 с.

- Мельник В. И., 1993. Погребальный обычай и погребальный памятник//РА. № 1. С. 94-97.

- Мельник В. И., 2004. Традиционные элементы катакомбных погребений Восточного Приазовья//Древний Кавказ: ретроспекция культур. XXIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: тез. докл./Отв. ред. Л. Т. Яблонский. М.: ИА РАН. С. 123-124.

- Мельник В. И., 2013. Обрядовая группировка катакомбных комплексов Восточного Приазовья//Шестая международная Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 282-283.

- Мельник В. И., 2015. Цветовая триада в погребальной обрядности бронзового века степей Восточной Европы//КСИА. Вып. 241. С. 59-68.

- Мельник В. И., 2017. Тенденции изменений в раннекатакомбной погребальной практике Восточного Приазовья//КСИА. Вып. 249. Ч. I. C. 112-123.

- Сорокина И. А., Ульянова О. А., 1982. Отчет о работах в 1982 году (Понурский отряд. Северо-Кавказская экспедиция ИА АН СССР)//Архив ИА РАН. Р-1. № 9788.

- Телегин Д. Я., 1976. Об основных позициях в положении погребенных первобытной эпохи Европейской части СССР//Энеолит и бронзовый век Украины. Киев: Наукова думка. С. 5-21.

- Трифонов В. А., 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита -средней бронзы//Древние культуры Прикубанья/Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-166.