Традиции производства плетеной обуви у мордвы

Автор: Корнишина Г.А.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Традиции промысловой деятельности

Статья в выпуске: 2 (61) т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье дается характеристика структуры промысла, связанного с изготовлением плетеной обуви у мордвы в конце XIX - начале XX в. Предполагается рассмотреть уровень развития данного промысла, выявить его количественные и качественные характеристики, источники сырья, а также значимость для традиционного хозяйства мордвы. Материалы и методы. Применялся сравнительно-исторический метод, на основе которого были исследованы формы бытования отдельных компонентов, входящих в структуру рассматриваемого промысла, а также прослежены тенденции происходящих с ним изменений. Данный метод использовался в совокупности с анализом историографических трудов и источников, а также методов полевых исследований. Результаты исследования. Издревле лапти у мордвы изготавливали в основном для нужд семьи. К концу XIX в. это ремесло превратилось в кустарный промысел, который достиг значительных размеров, хотя и носил в основном местный характер. В его структуру входило не только непосредственное изготовление лыковой обуви (лаптей, ступней), но и применяемых при этом орудий производства, заготовка и первичная обработка сырья - луба, сбыт готовых изделий. Обсуждение и заключение. Производство лыковой обуви у мордвы в XIX - начале XX в. оставалось преимущественно домашним промыслом, в котором были заняты члены крестьянской семьи. В начале XX в. этот промысел, вследствие уменьшения площади лесов, которое привело к недостатку сырья, а также небольшого дохода от него, начал падать. Лапти постепенно стали выходить из постоянного употребления, уступая место кожаной обуви кустарного и фабричного производства. Хотя в качестве повседневной обуви они продолжали бытовать у мордвы вплоть до середины XX в.

Мордва, промыслы, лапти, ступни, "семилычки", лыко, луб, кочедык, колодка

Короткий адрес: https://sciup.org/147241150

IDR: 147241150 | УДК: 391.4:685.34(=511.152) | DOI: 10.15507/2409-630X.061.019.202302.109-120

Текст научной статьи Традиции производства плетеной обуви у мордвы

На протяжении тысячелетий плетеная обувь была широко распространена у народов, проживающих в восточноевропейской части нашей страны. Это относится и к мордве, у которой со временем данный вид домашнего ремесла превратился в кустарный промысел. Он достиг значительных размеров к концу XIX в. В то время промысловая деятельность имела значительное распространение на территории мордовского края. Она оказывала влияние не только на развитие экономики, но и на социальную сферу, а также семейно-бытовые отношения. Кроме того, в промысловых изделиях нашло отражение духовное творчество мордовского народа. Деревянные орудия труда и приспособления самой разнообразной формы нередко покрывались искусной резьбой, одежда и обувь имели своеобразный декор, который является образцом изобразительного искусства. К тому же на протяжении многовекового развития в домашнем производстве и ремеслах вырабатывались самобытные обычаи, обряды и приметы, в которых выражались духовные и культурные запросы мордвы.

Таким образом, сырье, технические приемы его обработки, орудия труда, применяемые при изготовлении промысловых изделий, производственная терминология, а также обряды и обычаи, связанные с этими факторами, неразрывно связаны с этнической историей мордовского народа и являются ярким отражением его культуры.

Что касается изучения традиционных ремесел и промыслов мордовского края, то первые значительные труды по данной тематике появились во второй половине XIX в. В то время в России быстрыми темпами развивалась капиталистическая система хозяйства, которая повлияла и на бытовые устои населения. Исследователи середины XIX – начала XX в. сообщают о различных видах промыслов, их территориально-географическом расположении, контингенте мастеров и т. д. Среди трудов по проблематике, которая представлена в данной статье, можно выделить статью М. М. Куроптева «Пильнинская волость».

ней автор описывает неземледельческие занятия двух мордовских селений вышеназванной волости – Можаров Майдан и Пиль-на, которые до 1920-х гг. входили в состав Курмышского уезда Симбирской губернии. Наряду с торговлей лесом, рыбой и различными мелкими поделками, их жители занимались производством лаптей на продажу. Хотя, как отмечает автор, постепенно с вырубкой лесов у них уменьшилась возможность добывать значительное количество лыка, поэтому этот промысел постепенно сокращался [7, с. 147].

В конце XIX – начале XX в. появилась обширная статистико-экономическая литература, в которой имелись ценные сведения о крестьянских ремеслах и промыслах, в том числе об изготовлении различных видов плетеной обуви. Важным аспектом этих работ является то, что в них дается полное описание состава ремесленников, т. е. национальность, пол и возраст. Примером подобных изданий являются «Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии», а также труд, посвященный изучению кустарных промыслов Нижегородской губернии.

Одной из наиболее фундаментальных работ данного периода является исследование К. Я. Воробьева «Кустарно-ремесленные промыслы Симбирской губернии». В нем автор подробно характеризует структуру различных промыслов, их территориально-географическое распространение. Большое внимание он уделяет национальности ремесленников, на основе чего делает вывод, что в начале XX в. среди промысловиков существенно увеличилась доля мордвы. В частности, он отмечает, что промыслы были наиболее развиты в Алатырском и Ардатовском уездах Симбирской губернии, где доля мордовского населения была очень значительна [2, c. 23].

Значительный интерес для нашего исследования представляет также статья А. Н. Спасского о производстве лаптей в Ардатовском уезде Нижегородской губернии. Автор приводит значительное количество статистических материалов, каса- ющихся распространения промысла, состава мастеров и условий их труда. Также он приводит расценки на сырье, сами изделия, дает оценку орудиям труда лапотников и т. д. [14].

Среди работ 1920-х гг. можно отметить публикации М. Т. Маркелова [10] и Н. И. Спрыгиной [15]. В них немало внимания уделено традиционной одежде мордвы, в частности обуви. Исследователи подробно описывают различные типы мордовских лаптей, а также отмечают те характерные детали, которые отличают их от подобной обуви у русских, чувашей и татар. Подобные описания можно найти и в монографии В. Н. Белицер «Народная одежда мордвы», увидевшей свет в 1973 г. При рассмотрении традиционной мордовской одежды автор затрагивает вопросы изготовления лыковой обуви. Она описывает процесс заготовки и обработки сырья, инструменты мастеров, конструкторские особенности мордовских лаптей, их отдельные виды. Ценным качеством данной работы также являются составленные В. Н. Белицер карты, на которых указана территория распространения лаптей мордовского типа [1].

Одним из самых известных исследователей, в работе которого дается подробное описание процесса производства плетеной обуви у мордвы, является В. Н. Куклин. В своей статье он пишет об орудиях труда, которые использовались при изготовлении лаптей, дает представление о способах заготовки и обработки луба, приводит описание различных видов изделий [6]. Большой вклад в разработку данной тематики внес также А. С. Лузгин. Он не только воссоздал комплексную картину традиционных крестьянских промыслов Мордовии, но и проанализировал их современное состояние, ознакомил широкий круг читателей с деятельностью мастеров, работающих в настоящее время [9].

В работах М. Е. Евсевьева [3; 4], А. О. Гейкеля [17], Г. А. Корнишиной [5] и других исследователей отмечается ритуальная роль лаптей в обрядности мордвы. В данной сфере им были присущи различные функции, но в основном они использовались в качестве апотропеев-оберегов.

Материалы и методы

В статье использовался сравнительноисторический метод, на основе которого были изучены формы бытования и компоненты, составляющие структуру промысла по производству лыковой обуви у мордвы, а также прослежены тенденции происходящих с ним изменений на протяжении XX в. Анализ содержания научной литературы и источников позволяет выявить структуру данного вида промысловой деятельности мордовского крестьянства, определить круг участников и рассмотреть его экономические характеристики. В процессе сбора фактологического материала применялись методы полевых исследований, в частности интервьюирование населения.

Результаты исследования

Формирование мордовского этноса в начале I тыс. н. э. происходило на территории Цнинско-Окско-Сурского междуречья, которая почти сплошь была покрыта хвойно-широколиственными лесами. Эта среда наложила свой отпечаток на хозяйство, культуру и быт мордвы. Лес издревле играл в ее жизнедеятельности большую роль. Недаром в мордовской мифологии, а также в ее религиозно-обрядовой сфере нашло отражение благодарственное отношение к лесу. Он был средой обитания людей, здесь они добывали себе пропитание, заготавливали материал для постройки жилых и хозяйственных помещений, сырье для изготовления предметов домашней утвари, обуви, собирали лечебные травы и т. п.

Почитали люди и отдельные деревья, которые считались символами плодородия, здоровья и богатства. Недаром многие исследователи указывали на то, что они были основными сакральными объектами многих обрядовых церемоний мордвы. Так, И. И. Лепехин в своем сочинении отмечает, что мордва «почитает деревья как нечто священное и поэтому керемети устраивает в лесу» [8, с. 162]. В публикациях есть упоминания о том, что практически каждая порода дерева имела своего духа-покрови- теля: дуб – Тумо паза, береза – Келу паза, липа – Пекше паза и т. п. [12, с. 50].

Поклонение тем или иным видам деревьев в значительной степени было вызвано их хозяйственным значением. В ряду наиболее почитаемых деревьев была липа. Липовая древесина широко применялась в хозяйстве мордвы. Ее использовали для строительства, из нее делали предметы домашнего обихода: посуду, сундуки, мебель и т. п. Одним из подобных изделий были свадебные сундуки – парьня (м.), парь (э.). Они служили для хранения холста, одежды, украшений, которые имели значительную ценность. Поэтому их сверху закрывали плотными крышками, к которым приделывали чугунные скобы для замка. Парь обычно служил свадебным подарком отца жениха будущей невестке. Его делали специальные мастера, с которыми рассчитывались зерном. Если у заказчика не было такой возможности, то он должен был трудиться в хозяйстве мастера столько дней, сколько уходило на изготовление свадебного сундука [13, с. 247]. В XX в. выдолбленные пари сменились дощатыми липовыми сундуками. Их также делали специальные мастера. При расчете за работу они часть денег клали внутрь сундука, чтобы он не был пустым, как и последующая жизнь молодых [13, с. 248]. Надо отметить, что пари и сундуки отдельными людьми используются и сейчас, в основном для хранения зерна и муки, которые в липовых емкостях остаются сухими.

Липа также являлась источником ценного сырья – луба и лыка. Луб (м. кяр, э. керь) – это пласт свежего слоя древесной коры, отделяемый непосредственно от ствола. Его цельные куски использовались в качестве кровли для жилых и хозяйственных помещений. Лыко (м. ленгя, э. ленге), т. е. слой коры, отделяемый непосредственно от ствола молодых деревьев, применялось для изготовления плетеной обуви (лаптей, ступней). Из него также плели различные предметы домашней утвари: кошели, циновки, посуду, футляры для стеклянных вещей. Лыко недаром было выбрано в качестве основного материала для плетения. Оно легко сгибалось, т. е. было неломким, изделия из него хорошо держали форму, не пропускали влагу. Кроме липового лыка, использовали лыко вяза (м. сялинь ленгя, э. селей ленге). Однако этот материал не имел широкого распространения.

Заготовка сырья производилась в конце весны - начале лета, когда происходило наиболее сильное сокодвижение в древесном стволе, что придавало лубку эластичности. Именно в это время снимали кору на лыко, а также мочало. На эти работы обычно выезжали в лес целыми семьями. Мужчины валили деревья, а женщины очищали деревья от сучьев. Дети связывали в пучки молодые побеги, листья которых в зимнее время шли на корм мелкому рогатому скоту. Поваленные стволы распиливали на части по 3–4 м и лопаточками снимали с них кору, которая получалась в виде трубки, ее называли ленге трубка , керь . Кору скатывали кругами в мотки, которые соединяли в пучок ( кикирька ) по 20–25 штук. В таком виде лубок переправляли в селение, где складывали в прохладном месте. В некоторых местах его заваливали в навоз, чтобы он приобрел коричневый цвет [6, с. 143].

Так как лубочное сырье пользовалось большим спросом, в ряде мест у мордвы его заготовка в XIX – начале XX в. приобрела промышленный характер. Участок делился на делянки, которые сдавались в аренду лесопромышленникам или непосредственно кустарям. В огромных размерах продажа лыка производилась и в лесничествах при ежегодном прореживании посадок молодой липы. Так, по Ичалковскому лесничеству Нижегородской губернии в 1899 г. было заготовлено 325 775 мотков лыка и 59 950 мотков осталось от продажи 1898 г. Из них продано в течение года 186 875 мотков. За этот же год по Первому Лукоянов-скому лесничеству Нижегородской губернии на площади 119,79 дес. заготовили 201 220 липовых мотков, из которых 141 270 продали на сумму 1 536 руб. 60 коп.

Несмотря на то что в начале XX в. широкое распространение получила кожаная и валяная обувь, лыко все еще потреблялось в большом количестве. Так, в том же Ичалковском лесничестве в 1901 г. по плану 93,57 дес. заготовлено 125 600 штук лыка, из которых 110 225 штук было продано за 842 руб. 87 коп. Кроме того, были проданы все остатки лыка, заготовленного в 1899– 1900 гг. в количестве 142 325 штук.

Как видно из этих данных, спрос на лыко в начале XX в. несколько увеличился, цена одного пучка, состоявшего из 15 трубок, на местных базарах, например в Нижегородской губернии, составляла 30 коп. Иногда цена доходила и до 70 коп., если связка насчитывала гораздо больше трубок. Обычно из такой связки выходило около 20–25 пар лаптей [14, с. 50, 51].

Лапти плели в жилых помещениях в осенне-зимний период. Перед началом работ пучки луба заносили в избу и оставляли на несколько дней для того, чтобы они оттаяли. Затем лубок обязательно помещали в воду на 8–10 ч. Замоченная кора становилась мягкой, эластичной и не ломалась. Затем мастер начинал ее «полосование». Лубок разрезали ножом на полоски шириной от 1 до 2 см. Полученные ленты перегибали пополам. Снаружи по перегибу делали надрез, разрезая только наружный черный слой коры, который сдирали. Оставался тонкий слой – само лыко, из которого и плели лапти. Полосованием лыка обычно занимались более опытные члены семьи, так как оно требовало мастерства и сноровки.

Инструменты лапотника были крайне просты и дешевы: острый нож, стоивший 10–12 коп., и кочедык, цена которого была еще меньше – 5–8 коп. Кочедык представлял собой изогнутый железный стержень длиной 7–8 см с плоской и гладкой рабочей частью. Один конец его был заострен, а на другой насаживалась деревянная или костяная ручка длиной 9–10 см [14, с. 49].

В работе применяли деревянную колодку длиной несколько больше стопы ноги. Головка колодки была трапециевидной формы. Носок имел прямой срез с двумя острыми углами по бокам. Нижняя часть головки несколько закруглена, на верхней имелся

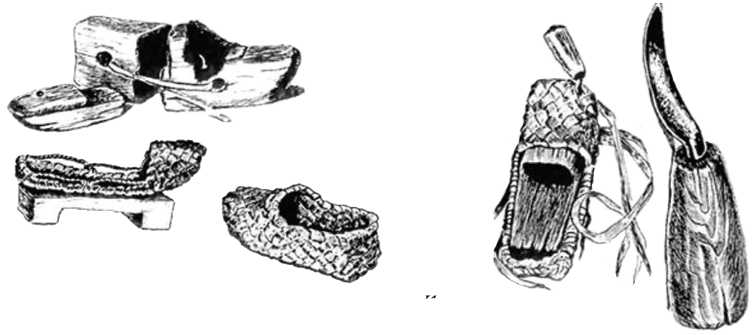

Изготовление лаптей

Кочедык – инструмент для плетения лаптей

Рис. 1

Процесс изготовления плетеной обуви

Fig. 1

The Process of Making Wicker Shoes

уступ длиной 8–10 см. Заднюю часть делали прямоугольной, а нередко и округлой. Изготовляли колодку обычно сами лапотники из твердого дерева. Каждый хозяин имел набор колодок. Они отличались по размерам и делились на детские, юношеские, взрослые, а в некоторых местах – на мужские и женские. Следует сказать, что форма колодки была одна и та же, без каких-либо различий для левой и правой ноги [6, с. 144–145].

Надо отметить, что техника плетения различных изделий была известна еще предкам мордвы в I тыс. до н. э., что подтверждается наличием рогожного орнамента на глиняных сосудах, найденных археологами в памятниках Городецкой культуры. Существовало три способа плетения: косоугольный, спиральный и решетчатый. Плетеная обувь у мордвы традиционно изготавливалась в технике косоугольного плетения. Данный способ гарантировал плотность и прочность изделий, а также обеспечивал их привлекательный вид.

Лыковая обувь у мордвы имела несколько разновидностей. В повседневном быту наиболее распространенными были так называемые однопяточные лапти (м. фкя-кочкаря, э. ве-кочкаря). Они имели только один угол в середине подошвы задника. Именно с задней части (м., э. удалкс) начинали изготовление лаптя. В результате плетения получался небольшой квадрат, который превращался в стойку высотой 5 см, а угол – в подошву (м., э. алкс). Следующим этапом было плетение головки лаптя (м., э. карь пря). Таким образом получалась основа лаптя, в которую вкладывали колодку, закрепляя ее концами лык на головке. Затем мастер приступал к так называемому подковыриванию лаптя, т. е. соединению головки с подошвой и утолщению подошвы. Завершающей операцией изготовления лаптей было укрепление их бортов так называемой крученкой – своеобразной витой веревочкой из лыка. К ней затем прикреплялись завязки-оборы, с помощью которых обувь держалась на ноге. Оборы также свивались из лыка, хотя они могли делаться из шерстяных, льняных или пеньковых нитей. У мордвы их обычно изготавливали способом плетения на пальцах.

На головке мордовских лаптей делалось своеобразное украшение из трех треугольников, напоминавших петушиный гребень. Оно так и называлось – атекшкат (м.), атякшкеть (э.), т. е. «петушки». Они не только были украшением, но и имели практическое значение. Дело в том, что у пары лаптей прямые стороны треугольников были расположены друг против друга, а острые углы имели противоположное направление. Иными словами, они показывали, на левую или правую ногу надо надевать лапоть [6, с. 146].

Бытовали у мордвы также двухпяточные (м. кафта кочкаряс , э. кавто кочкаряс ) лапти, отличавшиеся от первых тем, что на подошве задника имели два угла. Это давало возможность плести лапти из большого количества лык: шести, семи, восьми и больше. Например, праздничную женскую обувь лапти-«семилычки» (м. сисем лен-гянь карьхть , э. сисем ленгень карть ) плели из семи лык. От повседневных лаптей они отличались рядом деталей. Так, на головке «семилычек» делали не три, а четыре «петушка». Рант, который обвивал основу лаптя, был несколько толще, чем у других разновидностей плетеной обуви. Внутри него пропускали крученое лыко, концы которого свивали с ушками для обор. На заднике этих лаптей делали приплет из лык длиной примерно 17–18 см и шириной 3 см. Он напоминал хвост, поэтому такие лапти часто называли пула марто карь (лапоть с хвостом). Приплет приматывали оборами к ноге, что делало пятку более устойчивой, она не хлопала по ступне при ходьбе. Лыки для праздничных лаптей на некоторое время оставляли на солнце, в результате чего они приобретали красивый темно-коричневый оттенок. Лапти из таких лык получались изящными, красивыми и тонкими [10, с. 80].

Кроме лаптей, из лыка изготовляли обувь, которая специально предназначалась для работы по хозяйству в доме, во дворе и т. д. Называли ее ступнят ленгень башмакт (м.), ступни , ступнят (э). Плели ступни из широких лык. Их изготовление начинали также с пятки, где делали два угла, и доводили косое плетение до головки. На носу делали два острых угла, так называемые рога (м. ужо , э. сюро ). Над подошвой по бокам располагались плетеные борта, которые соединялись с головкой,

Рис. 2

Мордовские лапти

Fig. 2

Mordovian Bast Shoes имевшей длину 12–13 см, в то время как у лаптей она составляла 6–7 см. Длина подошвы лаптя и ступни была одинакова: для взрослых – 27–28 см при высоте ступни 6,5 см. В плетеный остов вкладывали двойную колодку: сначала в носовую часть, а затем в заднюю. После этого подошву ступней подковыривали, добавляя еще два слоя лыка. По бокам ступней ушки не вили, так как они носились без обор.

Обувь из лыка бытовала у всех народов Урало-Поволжья. Лапти, сплетенные из лыка, носили русские, марийцы и удмурты, татары и чуваши, коми и башкиры. Они имели много сходных черт, но имели и особенности. У русских бытовали так называемые московские, или вятические, лапти косого плетения с овальной головкой и толстыми бортами. Марийцы делали носок головки лаптя овальной формы, нередко он имел слабо выступающий острый угол. Подобная же форма головки лаптя бытовала у казанских татар, которые плели лапти с низкими бортами. У удмуртов и чувашей носок лаптя был с сильно выступающим вперед острым углом. Верхнюю часть головки лаптя (так называемое личико) все эти народы плели под прямым углом. Борта и задники лаптя у них обматывались лыками. Следовательно, марийский, удмуртский, татарский и чувашский лапти сочетали в себе косую и прямую технику плетения, которую исследователи отнесли к смешанному типу.

Что касается мордовских лаптей, то их выделяют в особый тип. Его характерными чертами являются косое плетение, головка в форме трапеции, расположенные на ней треугольники – «петушки», а также витые из лыка петли, которые располагаются по бокам и на задней части, – они предназначались для обор.

По сведениям Г. С. Масловой, лапоть, бытовавший у мордвы и известный у русских под названием «мордовский», был распространен в восточной части Рязанской губернии. Он отмечен также в Нижегородской, Пензенской, Владимирской губерниях и севернее, вплоть до Суздаля, где, видимо, является древним типом [11, с. 719]. Мордовский тип лаптя был характерен и для татар-мишарей Окско-Сурского междуречья. Так, Н. И. Спрыгина отметила его бытование в татарском селе Усть-Уза современного Шемышейского района Пензенской области. Она пишет, что здесь татары носили лапти мордовского типа: косого плетения, с петлями для обор и «петушками» на личике головки. Усть-Уза и Усть-Мурза в Пензенской области – два села, расположенные по соседству. В первом жили татары, во втором – мордва-эрзя1.

Издревле лапти у мордвы изготавливали в основном для нужд семьи. К концу XIX в. ремесло превратилось в кустарный промысел, который достиг значительных размеров. Например, при подворной переписи 1910–1911 гг. в Симбирской губернии зарегистрировано 26 кустарей-лапотников из мордвы. В таблице показано их распределение по уездам.

Таблица

Число кустарей-лапотников в Симбирской губернии по подворной переписи 1910–1911 гг. 2

Table

The number of bast shoes artisans in the Simbirsk province according to the household census of 1910–1911

|

Уезд / Counties |

Мужчин / Men |

|

Ардатовский / Ardatovsky |

7 |

|

Симбирский / Simbirsky |

6 |

|

Корсунский / Korsunsky |

6 |

|

Алатырский / Alatyrsky |

3 |

|

Курмышский / Kurmysh |

3 |

|

Буинский / Buinsky |

1 |

|

Сызранский / Syzransky |

- |

|

Сенгилеевский/ Sengileevsky |

- |

|

Всего по губернии / Total for the province |

26 |

В Тамбовской губернии промысловое плетение лаптей было развито в Моршан-ском и Спасском уездах, где кустарей-лапотников насчитывалось более 7 чел.3 В Нижегородской губернии лапотный промысел отмечен в двух уездах: Ардатовском и Лукояновском4.

Кроме того, нужно иметь в виду, что в каждом доме мужчины плели лапти для своей семьи; иногда этим занимались женщины и дети. Изготовление лыковой обуви стояло на таком же уровне, что и домашнее производство холста.

Готовые изделия кустари сбывали непосредственно потребителям окрестных сел и деревень, а также на местных базарах и ярмарках. Цена лаптей зависела от времени года: осенью и зимой они ценились от 3 до

6 коп., тогда как весной и летом – от 8 до 20 коп. за пару. В месяц это занятие давало кустарям заработок не более 3,7 руб. в месяц для мужчин и 2,4 руб. для женщин [2, с. 104].

С плетеной обувью у мордвы связан целый ряд обрядов. Лапти, например, использовались в свадебном цикле. По обычаю родственники просватанной девушки должны были снабдить ее лаптями в таком количестве, которое хватило бы ей на продолжительный срок жизни в семье мужа. Их приносили в подарок от своих мужей родственницы невесты, когда приходили укладывать свадебный сундук (парь) накануне приезда поезжан. Причем лапти складывали в сундук самыми первыми, начиная с лаптей, изготовленных ее отцом или старшим братом. Жених также присылал в дар невесте лапти, сплетенные своими руками. Их она должна была надеть на венчание. Это было знаком того, что девушка расставалась с вольной жизнью и должна была подчиняться мужу. Протестуя, невеста по обычаю должна была во время сборов к венчанию три раза отбросить от себя лапти [3, с. 248].

Один из послесвадебных обрядов, во время которого родственники невесты относили в дом жениха ту часть приданого, которая еще оставалась в доме ее родителей, назывался карень-пракстань кандумо (лапти-портянки нести). Во время этого визита крестный отец молодушки обязан был преподнести ей от себя лапти ( карть ), а в дар от своей супруги – онучи ( ноцькат ) и суконные портянки ( сумань пракстат ) [5, с. 136].

Лапти также выступали в роли оберегов против недоброжелательных сил. С этой целью их, например, использовали в обряде, направленном на защиту новорожденного от происков колдуна. По поверьям мордвы, они старались навестить младенца сразу же после его появления на свет, чтобы впоследствии извести его. Во время этого визита кто-то из присутствующих в доме женщин подносил колдуну кусок вареного мяса, от которого предварительно отделяли кость. Ее помещали в старый лапоть и произносили следующий заговор: «Пусть будет тело моего ребенка, как эта кость». Полагали, что после такого действия колдун уже не мог навредить новорожденному5. При помощи лаптей, которые плели сразу же после рождения ребенка, старались определить срок его жизни. Эти лапти вешали на конек крыши, чтобы до них никто не добрался и не повредил их. Полагали, что человек будет жить до тех пор, пока лыковая перевязка, на которой висели лапти, не оборвется [10, с. 133].

В лапоть повитуха помещала послед ( эйдень тодов ) и зарывала его в недоступном месте. Если родители желали заиметь в последующем сына, лапоть с последом зарывали под красным углом дома, если же дочь – лапоть закапывали в чужом поле. Делали это, чтобы послед невозможно было испортить, так как, по народному мнению, в этом случае женщина больше не сможет иметь детей. Недаром если женщина больше не хотела рожать, то просила повитуху специально повредить послед [4, с. 143– 144].

Лапти применяли и для того, чтобы уберечь огородные растения от различных заболеваний. Старые лапти помещали среди огуречных плетей, чтобы не допустить пустоцвета. С их помощью пытались избавиться от грибкового заболевания капусты, так называемой килы [4, с. 183]. Ветхие лапти помещали на забор, чтобы отпугнуть потусторонние силы от дома. В материалах этнографической экспедиции 1955 г. Мордовского НИИ языка, литературы, истории и экономики отмечено, что в одном из мокшанских сел были зафиксированы связки изношенных лаптей, привешенных к столбу или крыльцу. При опросе местного населения исследователи выяснили, что это было сделано для защиты «от лихого глаза»6. По- добным образом их использовали русские и удмурты, которые сношенные лапти вешали на забор перед приусадебным участком или пасекой. Марийцы с помощью лаптей пытались защититься от огня. А. Гейкель сообщает, что они помещали лапти на печной заслонке в ритуальной постройке куда. Также марийцы и удмурты никогда не выбрасывали и не сжигали старые лапти. Это было связано с поверьем, что в случае сожжения лаптя судорога сведет ноги у того, кто их носил [17, с. 15].

Заключение

В начале XX в. промысел по изготовлению лыковой обуви, вследствие уменьшения площади лесов, которое привело к недостатку сырья, а также небольшого дохода от него, начал сокращаться. Лапти постепенно стали выходить из постоянного употребления, уступая место кожаной обуви кустарного и фабричного производства. В качестве повседневной обуви они продолжали бытовать у мордвы вплоть до середины XX в. Долгое время лыковая обувь оставалась непременным элементом похоронного костюма. Пожилые люди специально заказывали для этого лапти тонкого красивого плетения. Данный обычай, вероятно, связан с одним из поверий, о котором писал еще А. Ф. Юртов: «Мордва верит, что если мордвин покойник будет обут не в мордовские лапти, то прежде него преставившиеся единоплеменники не принимают его в свое общество на том свете» [16, с. 228].

В настоящее время лапти в основном используются в качестве сувенирной продукции, а также участниками коллективов художественной самодеятельности. Есть энтузиасты, которые стремятся возродить плетение лаптей на современной основе. Например, житель д. Дегилевка Большебе-резниковского района Республики Мордовия Н. Г. Никитин стал победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» с проектом «Эрзянь карть» («Эрзянские лапти»). Благодаря ему с 2014 г. на его родине ежегодно проводится праздник с одноименным названием, который включен в региональный календарь туристских событий Республики Мордовия7.

Условные сокращения м. – мокшанский

-

э. – эрзянский

Список литературы Традиции производства плетеной обуви у мордвы

- Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М.: Наука, 1973. 216 с.

- Воробьев К. Я. Кустарно-ремесленные промыслы Симбирской губернии. Симбирск: Симбир. губ. земство, 1916. 376 с.

- Евсевьев М. Е. Историко-этнографические исследования // Евсевьев М. Е. Избранные труды. Саранск, 1966. Т. 5. 552 с.

- Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс (= Эрзянско-русский словарь). М.: Центриздат, 1931. 227 с.

- Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая культура в системе мордовского этноса: структура, субъекты, составные компоненты. Lap Lambert Academic Hublishing GmbH & Co. KG. Germany. 2011. 371 с.

- Куклин В. Н. Изготовление плетеной обуви у мордвы в XIX – начале XX вв. // Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР. Саранск, 1970. С. 142–156. (Труды НИИЯЛИЭ; вып. 39).

- Куроптев М. М. Пильнинская волость // Симбирский сборник. Симбирск, 1870. Т. 2. С. 141–149.

- Лепехин И. И. Дневныя Записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. СПб., 1771. 538 с.

- Лузгин A. C. Народные промыслы мордовского края: вторая половина XIX – начало ХХ в.: (этнокультурные аспекты). Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2016. 269 с.

- Маркелов М. Т. Саратовская мордва. Этнографические материалы // Саратовский этнографический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1. С. 53–238.

- Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 541–757.

- Мельников П. И. Очерки мордвы. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. 136 с.

- Мордва Самарского края: история и традиционная культура / Т. И. Ведерникова, Н. М. Малкова, Э. Л. Дубман, Г. А. Корнишина [и др.]. Самара: ООО «Слово», 2021. 327 с.

- Спасский А. Н. Производство лаптей // Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским губернским статистическим комитетом. Н. Новгород, 1889. Т. 8. С. 43–57.

- Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского у. Пензенской губ. // Средне-Волжский Пензенский областной музей. Пенза, 1928. Вып. 3. 47 с.

- Юртов А. Ф. Погребальные обряды и поверья крещеной мордвы Уфимской губ. // Известия по Казанской епархии. 1877. № 8. С. 227–229.

- Heikel A. Mordvalaisten Pukujaja kuoseja. Trachter und muster der Mordvinen. Helsingissa: Suomalaisten kiijallsuuden seuran kiijapainon osokevhtio, 1899. 310 p.