Традиции технологии изготовления кухонной посуды салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону

Автор: Журбенко Л.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена изучению некоторых аспектов технологии изготовления кухонной посуды салтово-маяцкой культуры. Принято считать, что кухонные сосуды использовались в бытовых целях преимущественно в районах тех же поселений, где производились, поэтому были тесно связаны с историей самого местного населения. В настоящей работе к анализу привлечены обломки 313 кухонных горшков из материалов шести поселений на Среднем Дону. Изучены навыки раннесредневековых гончаров в области отбора исходного сырья и составления формовочных масс. Полученные данные позволяют говорить о существовании в период раннего Средневековья в бассейне Среднего Дона как минимум трех массовых технологических традиций изготовления кухонной посуды: чернометаллургической, шамотной и песчаной.

Салтово-маяцкая культура, кухонная керамика, гончарные традиции, исходное сырье, формовочные массы

Короткий адрес: https://sciup.org/143180122

IDR: 143180122 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.183-196

Текст научной статьи Традиции технологии изготовления кухонной посуды салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону

С. А. Плетнева разделила кухонную посуду по способу производства на лепную, подправленную на круге, и собственно круговую, а в зависимости http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.268.183-196

Рис. 1. Карта изучаемых поселений и формовочные массы

1 – Архангельское селище; 2 – Дмитриевское селище-1; 3 – Ютановский пункт древней металлургии-II; 4 – Шпенгарев селище-1; 5 – Белый Плес селище-1; 6 – Осадчее селище-1

Доминирующие традиции составления формовочных масс : а – традиция 1 (чернометаллургическая); б – традиция 2 (шамотная); в – традиция 3 (песчаная)

от формы и объема сосудов дополнительно выделила типы. По преобладанию различных видов примесей в глиняных массах она определила два центра производства кухонной посуды: донской, включая среднее и нижнее течение Дона, и приазовский ( Плетнева , 1967. С. 110). В частности, для кухонных горшков донского производственного центра была характерна традиция добавления примеси речного кварцевого песка. Однако недавние исследования В. А. Сарапул-кина и Г. Е. Афанасьева показали, что в этом регионе были широко распространены и некоторые другие технологические традиции составления формовочных масс ( Сарапулкин , 2003. С. 130; Афанасьев , 2013. С. 39).

Целью работы стало исследование некоторых аспектов технологии изготовления салтово-маяцких кухонных горшков среднедонского региона с позиции историко-культурного подхода, разработанного А. А. Бобринским и его последователями ( Бобринский , 1978. С. 8; 1999. C. 14). Конкретные задачи заключались в изучении навыков раннесредневековых гончаров в области отбора исходного сырья и составления формовочных масс.

К исследованию были привлечены 313 фрагментов венчиков от разных кухонных сосудов. Материалы происходили из салтово-маяцких поселений лесостепного Подонья: Архангельского (43 образца) и Дмитриевского (35 образцов) селищ долины р. Северский Донец (правый приток Дона), Ютановского пункта древней металлургии-II (далее – Ютановский пункт) (50 образцов), селищ у хут. Шпенгарев (115 образцов) и у с. Белый Плес (20 образцов) бассейна р. Оскол

(левый приток Северского Донца), а также селища у с. Осадчее (50 образцов), расположенного в верховьях р. Черная Калитва (правый приток Дона) (рис. 1).

В результате проведенного исследования были выявлены разные технологические традиции отбора исходного сырья и составления формовочных масс.

Отбор исходного сырья

В качестве исходного сырья для изготовления кухонной посуды местные гончары, жившие на указанных выше раннесредневековых поселениях, использовали местные природные глины. Они обладали разной пластичностью, которая зависела от концентрации в их минералогическом составе мелкого естественного песка.

Степень запесоченности природных глин определялась по шкале концентрации песка, разработанной Н. П. Салугиной на основе керамического материала Турганикского поселения ( Моргунова и др ., 2017. С. 156). Слабозапесоченные глины (вид 1) содержали пылевидную песчаную фракцию до 0,1–0,2 мм в небольшой концентрации, менее 10 песчинок на 1 кв. см; среднезапесоченные глины (вид 2) имели в своем составе полуокатанный цветной песок размером 0,2–0,5 мм в умеренной концентрации, 30–50 песчинок на 1 кв. см; сильноза-песоченные глины (вид 3) содержали полуокатанный цветной песок размером 0,2–0,5 мм в большой концентрации, 70–100 песчинок на 1 кв. см.

Глины разной степени запесоченности были встречены в кухонной посуде исследуемых памятников в разном количестве. Процентные соотношения, приведенные в табл. 1, показали общую закономерность в развитии навыков отбора исходного сырья у раннесредневековых салтово-маяцких гончаров.

Таблица 1. Соотношение видов природных глин в кухонной керамике поселений, %

|

Виды глины |

>S н

>S |

QJ |

Й ^ cd S О 2 |

о Я । 3S s и

|

s ° |

CQ 3 ° |

|

Слабозапесоченная глина, вид 1 |

56 |

48,8 |

56 |

65 |

71,4 |

86 |

|

Среднезапесоченная глина, вид 2 |

42 |

46,6 |

26 |

20 |

22,8 |

14 |

|

Сильнозапесоченная глина, вид 3 |

2 |

4,6 |

18 |

15 |

5,7 |

0 |

|

Итого, % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

В соответствии с ней местные мастера отдавали наибольшее предпочтение слабозапесоченным глинам (вид 1), реже разрабатывали залежи с глинами средней степени запесоченности (вид 2), в редких исключениях добывали сильноза-песоченное сырье (вид 3).

Наиболее ярко эта тенденция проявилась в материалах Дмитриевского и Шпенгаревского селищ. Глина вида 1 была зафиксирована в материалах памятников в 71,4 % и 86 % случаев соответственно. Доля обломков сосудов, изготовленных из глины вида 2, наоборот была значительно меньше: на Дмитриевском селище в 3 раза (22,8 %), на Шпенгаревском селище в 6 раз (14 %). В материалах последнего поселения не было встречено ни одного обломка сосуда, созданного из глины вида 3.

Сравнительный анализ данных, приведенных в табл. 1, показал, что на Юта-новском пункте и Архангельском селище соотношения разных видов глин были практически одинаковыми. Доля образцов, изготовленных из глины вида 1, составила 56 % и 48,8 %, из глины вида 2 – 42 % и 46,6 %, из глины вида 3 – 2 % и 4,6 % соответственно. Данные с селищ у с. Осадчее и с. Белый Плес также были достаточно близкими. Образцы из глины вида 1 составили 56 % и 65 %, из глины вида 2 – 26 % и 20 %, из глины вида 3 – 18 % и 15 % соответственно. Примечательно, что на двух последних поселениях доля сосудов, изготовленных с использованием сильнозапесоченного сырья, была наибольшей по сравнению с остальными памятниками.

В процессе изучения изломов фрагментов венчиков кухонных сосудов кроме естественного песка в малом количестве фиксировались и другие естественные включения. В их число вошли: охристые мягкие комочки округлой формы диаметром до 1 мм, частицы бурого железняка размером 0,3–0,7 мм в поперечнике, мелкая известняковая крошка размером до 0,5 мм, окатанные камни размером до 2 мм. Последние, предположительно, происходили из залежей песка, разработка которых была необходима в некоторых случаях гончарам для подготовки формовочных масс.

Перечисленные естественные примеси указывали на особенности залежей природных глин, которые могли осваиваться местными гончарами вблизи раннесредневековых поселений. Однако редкие случаи их встречаемости в изломах кухонных сосудов не позволили выделить какие-либо массово использовавшиеся источники природных глин.

Таким образом, по традициям отбора исходного сырья в материалах изученных памятников выделились три группы: первая группа включает Дмитриевское и Шпенгаревское селища, вторая группа – Ютановский пункт и Архангельское селище, третья группа – селища у с. Осадчее и у с. Белый Плес.

Формовочные массы

Искусственно введенные примеси в составах формовочных масс кухонной посуды памятников были более разнообразны. Песок, чернометаллургический шлак (далее – шлак) и шамот стали наиболее распространенными минеральными добавками. Они обладали определенными признаками, благодаря которым фиксировались в изломах венчиков сосудов. Эти примеси входили как в несмешанные, так и в многочисленные смешанные рецепты формовочных масс. В большинстве случаев доминирующими являлись несмешанные рецепты: глина + шлак, глина + шамот и глина + песок (табл. 2). Они имеют высокие процентные показатели от 40 до 70 % образцов в выборках памятников и свидетельствуют о существовании устойчивых гончарных традиций на поселениях.

Таблица 2. Соотношение рецептов формовочных масс кухонной керамики, % / число сосудов

|

Рецепты ФМ |

>S И я 8 д S и § ^ m S U О -о ^ S ” ё § н д cd |

О |

О a s |

t^ П cd S о ^ |

CQ 2 § ё । 3 ° |

о и R 0J 0J о и |

|

Г+ЧШ |

40 / 20 |

44 / 19 |

2 / 1 |

3,4 / 4 |

||

|

Г+Ш |

8 / 4 |

11,6 / 5 |

65,7 / 23 |

44 / 22 |

14,7 / 17 |

|

|

Г+П |

4 / 2 |

2,3 / 1 |

5,7 / 2 |

6 / 3 |

53 / 60 |

70 / 14 |

|

Г+Ш+Н |

4,7 / 2 |

17,1 / 6 |

26 / 13 |

3,4 / 4 |

5 / 1 |

|

|

Г+Ш+ЧШ |

24 / 12 |

16,3 / 7 |

2,6 / 3 |

|||

|

Г+Орг. |

2 / 1 |

4,7 / 2 |

4 / 2 |

4,3 / 5 |

15 / 3 |

|

|

Г+Ш+Д |

8 / 4 |

|||||

|

Г+П+Ш+Орг. |

8 / 4 |

4 / 2 |

0,8 / 1 |

|||

|

Г+Ш+ЧШ+Орг. |

8 / 4 |

4,7 / 2 |

||||

|

Г+П+Ш+ЧШ |

7 / 3 |

0,8 / 1 |

||||

|

Г без искусств. / примесей |

5,7 / 2 |

6,9 / 9 |

5 / 1 |

|||

|

Г+ЧШ+Орг. |

5,7 / 2 |

2 / 1 |

1,7 / 2 |

|||

|

Г+П+Ш |

2 / 1 |

2 / 1 |

5,2 / 6 |

|||

|

Г+П+Орг. |

2 / 1 |

2,6 / 3 |

5 / 1 |

|||

|

Г+ЧШ+П |

4,7 / 2 |

|||||

|

Г+П+ОР+ЧШ |

2 / 1 |

|||||

|

Г+П+Ш+Орг.+Д |

2 / 1 |

|||||

|

Итого, % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Число сосудов |

50 |

43 |

35 |

50 |

115 |

20 |

Примечание : ЧШ – чернометаллургический шлак; Ш – шамот; П – песок; Орг. – органика; ОР – органический раствор; Н – навоз; Д – дресва.

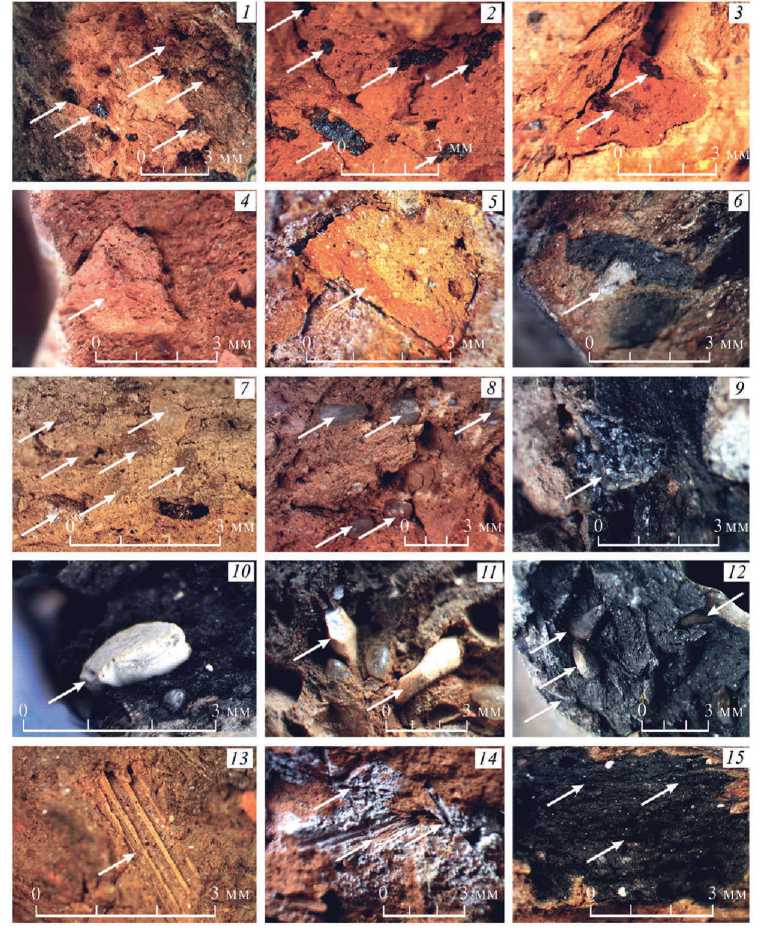

Традиция 1 – условно «чернометаллургическая» (рис. 2: 1, 2)

Включения шлака имели черный или черно-бордовый цвет, угловатую форму, твердую или пористую структуру с пузырчатыми и бугристыми участками, нередко частицы были покрыты железистой корочкой. Шлак использовался дробленым, некалиброванным: в большинстве случаев его размер варьировал от среднего (1–1,9 мм) до крупного (2 мм и более), но единичные частицы могли достигать в поперечнике 6–7 мм. В формовочную массу шлак добавлялся в низкой (1:6 и менее) или средней (1:4 и 1:5) концентрации.

Наиболее широко шлак применялся гончарами на Ютановском пункте. Он входил в чистый двухкомпонентный рецепт глина + шлак (40 %) и смешанный трехкомпонентный рецепт глина + шлак + шамот (24 %). Последний рецепт, вероятно, сложился в процессе культурного смешения разных групп гончаров. С течением времени он приобрел устойчивый характер, на что указывало наличие во включениях шамота частиц другого шамота и шлака.

Исследователями неоднократно отмечалось, что примесь шлака в кухонной керамике была характерна лишь для салтово-маяцких памятников, расположенных в Поосколье ( Плетнева, Николаенко , 1976. С. 279; Афанасьев , 1983. С. 100; Николаенко , 2000. С. 8). Однако при изучении обломков кухонных сосудов Архангельского селища, расположенного в бассейне р. Северский Донец, эта традиция так же оказалась массовой. В кухонной керамике этого поселения так же присутствовали рецепты глина + шлак (44 %) и глина + шлак + шамот (16,3 %). Как и на предыдущем памятнике, его частицы содержались во фрагментах шамота (рис. 2: 3 ).

Традиция 2 – условно «шамотная» (рис. 2: 4, 5)

Включения шамота обладали остроугольной формой с четкими гранями. Они имели плотную структуру, среднюю (1–1,9 мм) или крупную (2 мм и более) размерность и добавлялись в глину в средней (1:4 и 1:5) или низкой концентрации (1:6 и менее).

Эта традиция составления формовочных масс ярко проявилась в кухонной керамике Дмитриевского селища и селища у с. Осадчее. В формовочных массах кухонных сосудов Дмитриевского селища шамот как единственная примесь был зафиксирован в 65,7 % случаев, а на селище у с. Осадчее – в 44 % случаев. Об устойчивости шамотной традиции свидетельствовало присутствие примеси шамота не только в самом черепке, но и в шамоте (рис. 2: 6 ).

В ряде кухонных горшков на селище у с. Осадчее шамотная традиция фиксировалась в сочетании с традицией добавления навоза, о чем свидетельствовал смешанный трехкомпонентный рецепт глина + шамот + навоз (26 %) (рис. 2: 14 ). Признаками, указывающими на примесь навоза, стали: раковини-стая структура изломов черепков и наличие в них щелевидных пустот, стенки которых имели следы травянистых растений ( Бобринский , 1978. С. 104). При сравнении фрагментов сосудов с эталонными образцами была определена концентрация навоза: 1:3 – 1:4.

Рис. 2. Микрофотографии искусственных примесей в формовочной массе кухонной посуды

1, 2 – чернометаллургический шлак; 3 – чернометаллургический шлак в шамоте; 4, 5 – шамот; 6 – шамот в шамоте; 7, 8 – песок; 9 – дресва; 10, 11 – известняковые включения; 12 – окатанные камни; 13 – навоз; 14, 15 – растительная органика

1, 10, 12 – Ютановский пункт древней металлургии-II; 2, 3, 13 – Архангельское селище-1; 4, 6, 9, 14 – Осадчее селище-1; 5 – Дмитриевское селище-1; 7 – Белый Плес селище-1; 8, 11, 15 – Шпенагрев селище-1

Традиция 3 – условно «песчаная» (рис. 2: 7, 8)

Песок имел светло-серый цвет и полуокатанную форму. Размер песчинок в большинстве случаев был средним (1–1,9 мм), реже мелким (0,5–0,9 мм) или крупным (2 мм и более). Концентрация песка варьировала от средней (1:4 и 1:5) до высокой (1:2 и 1:3). Кроме того, можно отметить неравномерность распределения искусственной примеси песка в формовочной массе сосудов и наличие отдельных песчинок другого цвета по сравнению с цветом очень мелкого естественного песка. Все эти признаки, а также тот факт, что салтово-маяцкие гончары в основном использовали слабозапесоченную природную глину, склоняют к заключению о специальном введении примеси песка в формовочную массу сосудов.

«Песчаная» традиция была отчетливо прослежена по материалам поселений у хут. Шпенгарев и у с. Белый Плес в бассейне р. Оскол. В кухонной керамике селища у хут. Шпенгарев песчаная примесь была выявлена в 53 % образцов. Несмотря на то что количество изученной кухонной керамики от разных сосудов с поселения у с. Белый Плес было значительно меньше, рецепт глина + песок фиксировался по ней также в подавляющем числе случаев – 70 %.

Важно подчеркнуть, что Г. Е. Афанасьевым и В. А. Сарапулкиным неоднократно отмечалось, что примесь песка достаточно часто встречалась и в керамике памятников долины р. Тихая Сосна, в частности на Маяцком и Верхне-ольшанском комплексах. О. В. Лопан, в свою очередь, было установлено, что на Маяцком селище традиция добавления примеси песка появилась у гончаров в конце VIII в. и приобрела доминирующее значение во второй половине IX в., сменив традицию добавления примеси шамота ( Лопан , 2001. С. 121).

Помимо основных искусственных примесей, о которых шла речь выше, в кухонных сосудах изученных памятников содержались другие, более редко встречающиеся добавки: дресва (рис. 2: 9 ) и органические примеси, представленные навозом животных (рис. 2: 13 ), растительными остатками (рис. 2: 15 ) или органическим раствором в виде выжимки из навоза. Все эти примеси входили в состав смешанных рецептов формовочных масс, доля которых колебалась в интервале от 0,8 до 10 %.

Выявленные массовые технологические традиции были дополнительно обоснованы результатами компонентного анализа рецептов формовочных масс (табл. 3). Как отмечает Ю. Б. Цетлин, компонентный анализ показывает в процентах, в каком количестве случаев встречается та или иная примесь в общей совокупности материала с конкретного памятника, независимо от того, является ли эта примесь единственным компонентном в рецепте формовочной массы или входит в сложный рецепт наряду с другими компонентами. Данные компонентного анализа позволяют говорить о господствующих технологических традициях составления формовочных масс на археологических памятниках ( Цетлин , 1980. С. 11).

Проведенный компонентный анализ искусственно введенных примесей для каждого из поселений дал следующие результаты. В 33 из 43 кухонных сосудов Архангельского селища присутствовала примесь чернометаллургического шлака (76 %). Эта же примесь наиболее часто встречалась и на Ютановском пункте – в 37 из 50 образцов (74 %). Столь высокий показатель был связан с тем, что на Ютановском пункте имелось развитое металлургическое производство.

Таблица 3. Данные компонентного анализа искусственных примесей в салтово-маяцкой кухонной керамике, %

|

Примесь |

>S нн 3S

” ё § н д ti Д >^ CD С 2 |

|

|

cd S О 2 |

CQ 3 ° |

о R CJ CJ Q И |

|

Шлак |

74 |

76 |

5,7 |

4 |

8,7 |

0 |

|

Шамот |

50 |

39,5 |

82,8 |

86 |

28 |

5 |

|

Песок |

18 |

13,9 |

5,7 |

14 |

62,6 |

75 |

|

Органика |

22 |

13,9 |

22,8 |

38 |

13 |

25 |

|

Дресва |

0 |

0 |

0 |

8 |

0 |

0 |

В археологической практике известны случаи зависимости традиций составления формовочных масс от производственной специализации населения, использующего керамические сосуды в бытовых или погребальных целях. Например, Н. П. Салугиной в материалах могильника Уранбаш позднего бронзового века, расположенного вблизи Каргалинских медных рудников, в формовочных массах сосудов зафиксирована массовая примесь бронзолитейных шлаков ( Салугина , 2015. С.135).

Примесь шамота по результатам компонентного анализа чаще всего входила в рецепты формовочных масс Дмитриевского селища, где была обнаружена в 29 из 35 образцов (82,8 %), и селища у с. Осадчее, где содержалась в 43 из 50 образцов (86 %).

Примесь песка являлась главным компонентом рецептов формовочных масс кухонной посуды селища у хут. Шпенгарев, где была зафиксирована в 72 из 115 образцов (62,2 %), а также селища у с. Белый Плес, где отмечалась в 15 из 20 образцов (75 %).

В зависимости от того, какую долю составляли разные гончарные традиции в керамическом материале конкретных памятников, они отражали различные культурно-исторические ситуации. В частности, присутствие разных гончарных традиций, каждая из которых была представлена в изученном материале менее чем в 10 % случаев, характеризовало факты культурной инфильтрации их носителей в среду памятника; присутствие разных традиций в количестве от 10 до 50 % – факты культурной интеграции носителей, а от 50 до 90 % – культурной ассимиляции, которая могла завершиться полной культурной однородностью носителей одной из традиций ( Цетлин , 1998; 2012. С. 240–243). Опираясь на эти данные, можно интерпретировать культурно-историческое содержание зафиксированных традиций составления формовочных масс у салтово-маяцких гончаров.

Прежде всего следует отметить, что на всех исследованных памятниках ведущей являлась только одна традиция составления формовочных масс:

на Ютановском и Архангельском поселениях это была традиция добавления чернометаллургического шлака (Г+ЧШ), на селищах Дмитриевское и Осад-чее – традиция шамота (Г+Ш), на селищах Шпенгарев и Белый Плес – традиция введения песка (Г+П). Важно подчеркнуть, что во всех случаях это несмешанные гончарные традиции. Причем на трех памятниках (селищах Дмитриевском, Шпенгаревском и Белый Плес) эти традиции составляли от 53 до 70 %, а на трех остальных памятниках (Ютановка, Архангельское и Осадчее) массовые традиции были зафиксированы в 40–44 % случаев.

Помимо этих традиций на всех памятниках присутствовало по одной (в одном случае – две) традиции составления формовочных масс, фиксировавших начальную ступень культурной интеграции (11,6–26 %). Эти традиции в одних случаях были несмешанные (Г+Ш и Г+Орг.), в других – смешанные (Г+Ш+ЧШ и Г+Ш+Н). Присутствие на памятниках несмешанных традиций указывало на состояние, которое А. А. Бобринский определял как «конгломератное» ( Бобринский , 1978. С. 93), отражающее относительно обособленное бытование на поселении носителей разных традиций.

Наличие смешанных традиций составления формовочных масс в количестве более 10 % характеризует, вероятно, начальный этап культурной интеграции разных носителей путем их смешения. Это в первую очередь касается тех случаев, когда на памятнике были зафиксированы исходные для такого смешения более простые гончарные традиции. Все остальные традиции, зафиксированные в единичных случаях, характеризуют факты культурной инфильтрации либо отдельных сосудов путем импорта, либо их носителей на изучаемых памятниках.

Выводы

Полученные предварительные данные о технологии изготовления салто-во-маяцкой кухонной керамики показали, что разные районы этой культуры в лесостепном Подонье характеризовались различными традициями отбора глинистого сырья и составления формовочных масс. По преобладанию тех или иных минеральных примесей в кухонной керамике выделились три локальные группы поселений (табл. 4). Близость между собой разных поселений наглядно демонстрируется высоким показателем степени сходства выделенных для каждого памятника технологических традиций 1 .

Первая группа поселений с примесью в керамике чернометаллургического шлака включила Ютановский пункт древней металлургии-II и Архангельское селище-1; степень сходства этих памятников составила 73,3 %.

Вторая группа памятников с примесью шамота в керамике: Осадчее селище-1 и Дмитриевское селище-1; степень сходства между ними равна 68,8 %.

Третья группа памятников, где керамика имеет примесь искусственного песка: Шпенгарев селище-1 и Белый Плес селище-1. Здесь степень сходства составила около 65 %.

Таблица 4. Степень сходства кухонной керамики разных памятников по традициям составления формовочных масс, %

|

Коэф. сходства (в %) |

>s !§ Д Д И И Я Д о о д и а а О Ч >. В Н S св В Ч н д g 2 ® й И 2 |

О И й X о |

t^ Я О 8 |

0J д Н д У S ° |

CQ 5 з 3 ° |

о 1=5 I Ъ s Ц 0J

И |

|

Ютановский пункт древней металлургии-II |

1 |

73,3 |

22 |

12 |

24,8 |

8 |

|

Архангельское селище-1 |

1 |

24,6 |

18,6 |

25 |

11,7 |

|

|

Осадчее селище-1 |

1 |

68,8 |

31,2 |

20,7 |

||

|

Дмитриевское селище-1 |

1 |

27,8 |

15,7 |

|||

|

Шпенгарев селище-1 |

1 |

64,9 |

||||

|

Белый Плес селище-1 |

1 |

С точки зрения природно-географического расположения только третья группа памятников входила в один речной бассейн – р. Ураева (правый приток Оскола). Расстояние между поселениями составило не более 20 км. Остальные поселения, керамика которых имеет высокое сходство по традициям составления формовочных масс, располагаются в долинах разных рек, достаточно удаленных друг от друга (рис. 1).

Полученных к настоящему времени данных еще недостаточно для объяснения причин такого разнообразия технологических традиций в среде салтово-ма-яцкого населения на Среднем Дону. Для этого требуется привлечение сведений о других сторонах технологии гончарного производства. Дальнейшее изучение гончарного производства у салтово-маяцкого населения позволит не только получить новую информацию о морфологических и технологических гончарных традициях изготовления кухонной посуды, но и изучить те этнокультурные процессы, которые привели к их формированию и развитию.

Список литературы Традиции технологии изготовления кухонной посуды салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону

- Афанасьев Г. Е., 1983. Памятники салтово-маяцкой культуры в долине р. Тихая Сосна // Археологические памятники лесостепного Подонья и Поднепровья I тыс. н. э.: cб. науч. тр. / Ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. С. 89–101.

- Афанасьев Г. Е., 2013. Отощители в формовочной массе кухонной посуды салтово-маяцкой культуры как этномаркирующий признак // Очерки средневековой археологии Кавказа: к 85-летию со дня рождения В. А. Кузнецова / Ред. В. И. Козенкова. М.: ИА РАН. С. 34–49.

- Афанасьев Г. Е., Добровольская М. В., Коробов Д. С., Решетова И. К., 2015. Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан // КСИА. Вып. 237. С. 64–79.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука. 275 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Изд-во Самарского гос. пед. ун-та. С. 5–109.

- Лопан О. В., 2001. Новые данные о керамике Маяцкого селища // Практика и теория археологических исследований: сб. науч. тр. / Ред. Н. В. Малиновская. М.: ИА РАН. С. 105–121.

- Ляпушкин И. И., 1958. Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона // Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 85–150. (МИА; № 62.)

- Моргунова Н. Л., Васильева И. Н., Кулькова М. А., 2017. Турганикское поселение в Оренбургской области. Оренбург: Издат. центр Оренбургского гос. аграрного ун-та. 300 с.

- Николаенко А. Г., 2000. Керамика округи Ютановского городища // Люди. Железо. Керамика: метод. пособие. Волоконовка: Волоконовская тип. 29 с.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 200 с.

- Плетнева С. А., Николаенко А. Г., 1976. Волоконовский древнеболгарский могильник // СА. № 3. С. 279–298.

- Салугина Н. П., 2015. Социально-культурная интерпретация технологии изготовления керамики позднего бронзового века Волго-Уралья (по материалам срубной культуры) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии: междунар. симп. (29–31 октября 2013 г., Москва). М.: ИА РАН. С. 133–141.

- Сарапулкин В. А., 2003. Керамика и керамическое производство лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры: дис. … канд. ист. наук. Липецк. 285 с.

- Цетлин Ю. Б., 1980. Некоторые особенности технологии гончарного производства в бассейне Верхней Волги в эпоху неолита // СА. № 4. С. 9–15.

- Цетлин Ю. Б., 1998. Культурные контакты в древности (общая систематика и отражение их в культурных традициях гончаров) // ТАС. Вып. 3. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 50–63.

- Цетлин Ю. Б., 2004. Локальные особенности периодизации культуры с ямочно-гребенчатой керамикой в Верхнем Поволжье (проблемы методики) // РА. № 4. С. 8–23.

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит Центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К. 352 с.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с.