Традиционные игры как инструмент буддийской дипломатии в Восточной Азии

Автор: Войтишек Е.Э., Яо Сун.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура Китая

Статья в выпуске: 4 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В общемировой религиозной буддийской традиции независимо от направлений и школ с давних пор принято обмениваться дарами в знак уважения и добрых намерений. Важными символическими дарами при установлении отношений между буддийскими общинами или организациями как на официальном уровне, так и на уровне личных контактов выступают предметы искусства, религиозные атрибуты – чаши, светильники, благовония и курильницы, сладости, чай и вегетарианские блюда, мандалы и буддийские статуэтки. В этом контексте как оригинальные виды дипломатических подарков в Восточной Азии рассмотрены традиционные шашечные и шахматные игры. Через краткий экскурс в историю развития азиатских стратегических игр на доске рассмотрена тесная связь шахматных игр с гадательной и религиозной деятельностью. Особенности шахматных игр целесообразно рассматривать на фоне деятельности буддийских храмов, выполнявших роль идеологических и культурных центров, во многом сохраняющих свой образовательный и духовный статус и поныне. Буддийская символика основных шахматных фигур и комбинаций проанализирована в контексте развития идеи об изменчивости и бренности мира, где каждое решение может привести к новой реальности. Шахматные игры могут выступить в качестве ценного дипломатического подарка, поскольку представляяют собой элегантный способ выстроить заинтересованный диалог сторон через культуру и традиции.

Буддийская дипломатия, традиционные игры, Восточная Азия, буддизм, храмы, китайские шахматы 象棋 сянци, японские шахматы 将棋 сё:ги

Короткий адрес: https://sciup.org/147247965

IDR: 147247965 | УДК: 794.1+294.321+327 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-4-9-20

Текст научной статьи Традиционные игры как инструмент буддийской дипломатии в Восточной Азии

Acknowledgements

The study was carried out within the framework of the implementation of the State assignment of the Ministry of Education and Science no. FSUS-2024-0028 “Axiological potential of Buddhism in the context of international relations of Russia with the parties to East Asia: history and modernity”

В общемировой религиозной буддийской традиции независимо от направлений и школ с давних пор принято обмениваться дарами в знак искреннего уважения, добрых намерений и стремления к духовной гармонии. Важными символическими атрибутами установления или поддержания отношений между буддийскими общинами или организациями как на официальном уровне, так и на уровне личных контактов выступают разнообразные предметы.

Прежде всего в качестве даров уместны статуэтки Будды, бодхисаттв, которые символизируют сострадание, мир и духовное просветление; ритуальные подношения – такие, как светильники, чаши для воды, курильницы и благовония. Приветствуются также соломенные коврики или тканевые подушки для медитации, традиционные одеяния, отрезы ритуальной ткани, молитвенные разноцветные флажки, утварь для возжигания благовоний, контейнеры с душистым порошком, который буддийские монахи растирают в ладонях и наносят на тело и одежду. В качестве дипломатических даров популярны также разнообразные мандалы, изображения буддийского «колеса закона» как символа следования законам космического мироздания и учения Будды о пути к просветлению.

К этим подношениям примыкают и другие предметы буддийского искусства – ритуальные изделия из дерева, керамики, латуни и бронзы, резные статуэтки и талисманы из дерева, кости, плодов растений. Для духовных практик, молитв и медитаций часто дарят звуковые музыкальные чаши и деревянные колотушки (стики) к ним 1, сандаловые и стеклянные четки с разным количеством бусин. Разумеется, в буддийском мире очень ценятся такие ведущие к духовному просветлению дары, как философские труды наставников, традиционные свитки с сутрами, шкатулки для их хранения и подставки для их демонстрации, рукописные книги и каллиграфические образцы мудрых изречений.

Отдельным видом подношений и даров можно считать национальные сладости, чай и вегетарианские угощения – при многих буддийских храмах есть специальные кафе, где культивируются рекомендации и рецепты, соответствующие принципам буддизма (в первую очередь связанные с запретом пищи животного происхождения – с мясом и рыбой). Многие из этих рецептов не только полезны и питательны, но и внешне необыкновенно эстетичны, что позволяет использовать приготовленные по ним блюда в качестве изысканных подарков.

При поднесении буддийских даров и обмене подношениями важными принципами, которыми принято руководствоваться во время официальных и дипломатических встреч, обычно считаются искренние и бескорыстные намерения, соответствие буддийским нравственным законам, а также местным культурным традициям и нормам. Кроме того, по правилам буддийской морали не приветствуются слишком дорогие и роскошные подарки, которые могут вызвать чувство неловкости у партнеров.

Между тем в традициях буддийских даров есть еще один интересный вид подношений, о котором мало известно в научных кругах. Речь идет о целом классе традиционных азиатских игр, которые возникли и развивались преимущественно в буддийской среде и издавна считались ценными подарками, в том числе и в дипломатической сфере.

Об этом говорят многочисленные примеры в мировой практике. Одной из самых показательных в этом смысле является коллекция из знаменитой японской сокровищницы Сё:со:ин ( 正倉院 ) при древнем буддийском храме То:дайдзи ( 東大寺 ) в Нара, где собраны редкие предметы из Китая, Индии, Персии, Европы, Египта, стран Центральной Азии, попавшие в Японию в качестве дипломатических подарков еще при императоре Сёму ( 聖武天皇 , 701– 756) и его супруге Комё ( 光明皇后 , 701–760), бывших ревностными покровителями распространявшегося на островах буддизма.

Среди раритетов немало роскошных игровых наборов на инкрустированных перламутром лаковых столиках-подставках (китайские облавные шашки 围棋 вэйци , японские шашки 囲碁 и-го , шахматы ## сё:ги , шашки на доске К^л бан-сугороку ), музыкальных инструментов, редких ширм и ковров, искусных курильниц и благовоний, изделий из стекла, керамики и драгоценных металлов, что позволяет говорить о сложившейся авторитетной континентальной традиции, по которой к шедеврам мирового уровня еще в раннем Средневековье стали относить и различные виды интеллектуальных игр Восточной Азии 2.

В этом плане даже игральные кости (кубики), которые первоначально были элементом гадательных и ритуальных практик, предшествовавших появлению многих стратегических настольных игр шахматного типа, наделялись особым сакральным смыслом: зачастую на его шести гранях вырезались не только числовые значения, но и знаки четырех сторон света, а также понятия天 «небо» и 地 «земля». Изображения на кубике тем самым оказывались символами идейно-философского осмысления реальности, когда целый мир вмещался в понятие 天地 – «всё, что между небом и землей».

Многие исследователи убеждены, что в становлении и распространении различных игр и развлечений Восточной Азии самое живое участие принимали представители высшего класса, придворная знать, интеллектуалы, которые собирались в буддийских храмах, выполнявших роль идеологических и культурных центров, во многом сохраняющих свой образовательный и духовный статус и поныне (см., например, [Такахаси Хиронори, 2020; Нихон-но сё:ги…, 2002]).

В этом смысле чрезвычайно показательна эволюция некогда родственных настольных игр, которые многие столетия развивались параллельно из одного русла, но окончательно размежевались в середине II тыс. н. э., дав толчок к формированию не только нового класса игр, но и социальных явлений. Многократно проходя в своей истории периоды взлета популярности и забвения, запретов и трансформаций, эти интеллектуальные развлечения, впитав в себя историко-культурные достижения огромного региона, его моральные и нравственные принципы, породили целую новую реальность в своем развитии.

Основываясь на большом количестве разнообразных игр в упомянутой коллекции из сокровищницы Сёсо:ин, можно утверждать, что в древности и раннем Средневековье во многих регионах, соединенных Шелковым путем в глобальную сеть, уже хорошо знали азартные игры в кости на доске (нарды на Кавказе, в Персии и Центральной Азии, триктрак и бэк-гаммон в Европе, шашечные игры «двойная шестерка» 双六 шуанлю в Китае и ссанъюк в Корее, «двойная шестерка на доске» 盤双六 бан-сугороку в Японии). Многократные упоминания о шашках «двойная шестерка» в законодательных сводах, письменной и художественной традиции Восточной Азии свидетельствуют о настоящем увлечении этой игрой во всех социальных слоях. Как оказалось, X–XIV вв. были временем расцвета игры бан-сугороку в Японии и шашечных игр в «двойную шестерку» в регионе – в дальнейшем интерес к ним был утрачен, а к XVII в. свои позиции они уступили другим настольным стратегическим играм интеллектуального характера – шашкам го и шахматам сянци , чанги и сё:ги (см. подробнее [Войтишек, 2011, с. 46–60]).

Тем не менее шашки бан-сугороку окончательно не ушли с исторической арены – на смену играм на доске пришли игры на бумаге: в начале XVII в. в буддийских монастырях Японии придумали игру «двойная шестерка с картинками» (絵双六 э-сугороку). Истоки ее исследователи связывают с рисунками, по которым обучали монахов буддийской школы Тэндай. Неслучайно первые бумажные игры сугороку изготавливались с буддийской символикой и изображением мандалы. Так, разработанная в храмах школы Чистой Земли (浄土宗 Дзё:до-сю:) игра «сугороку Чистой земли» (浄土双六 дзё:до сугороку) 3 в доступной форме разъясняла прихожанам буддийские доктрины, попутно используя для наглядности известные образы народных верований, включая изображения Семи богов счастья (яп. 七福神 ситифукуд-зин), духов, привидений-ё:кай (妖怪), оборотней-бакэмоно (化物) и др. Бросая шестигранный игральный кубик с высеченными знаками молитвенного обращения «Восславляю Будду Амида» (南無阿弥陀仏 Наму амида буцу) 4, игроки передвигали фишки по картинкам на поле, где они могли попасть и в «ад», и в «рай», «достичь просветления», отринуть «мирские желания», достигнуть мифологической горы Сумеру, центра буддийского мироздания. В наши дни эта старинная игра успешно реконструирована и пользуется определенной популярно- стью, что дает основания предполагать, что ее полный набор можно использовать в качестве достойного тематического подарка 5.

В фокусе внимания данной статьи находится культурный и идеологический потенциал родственных настольных логических игр – китайских, японских и отчасти корейских шахмат (соответственно 象棋 сянци , 将棋 сё: ги и 將棋 чанги ), которые считаются едва ли не самыми сложными играми шахматного типа в мировой культуре. Истоки их за давностью происхождения точно установить практически невозможно, но очевидно, что они имеют много общего с индийскими шахматами чатуранга , а также – с логическими играми типа шатрандж арабского Востока, Центральной и Восточной Азии 6.

При анализе культурного потенциала упомянутых шахматных игр было бы значительным упрощением сводить всё исключительно к буддийскому значению их содержания, – оно им, разумеется, не исчерпывается. Умение играть в настольные стратегические игры приравнивалось к необходимым навыкам всякого образованного человека – наряду с каллиграфией, живописью, поэзией и игрой на цитре этот талант издавна входил в число занятий, традиционно считавшихся благородными развлечениями ученых, важной формой досуга и четырьмя главными ипостасями «человека культуры» 文人 (кит. вэньжэнь , кор. мунин , яп. бундзин ). Игра в шахматы давала повод для нравоучительных суждений, требовала хорошей памяти, умения разыгрывать хитроумные комбинации и быстро принимать правильные решения. В конфуцианстве сообразительность 敏 минь и острый ум входили в число почитаемых добродетелей, которые совершенствовали путем изучения тактики игры и тренировки необходимых игровых качеств. Такие известные высказывания, как «благородный муж смотрит на игру в шахматы молча» ( 观棋不语真君子 гуань ци бу юй чжэнь цзюнь-цзы ) и «не жалеет после хода» ( 落子无悔 ло цзы у хуэй ), отражают требования к поведению игроков.

В китайской шахматной литературе общепринятой точкой зрения является представление о том, что шашки и шахматы, будучи важной частью традиционной культуры, демонстрируют основные идейные постулаты трех главных учений – конфуцианства, даосизма и буддизма, находясь в неразрывной связи с ними. Более того, согласно традиционным представлениям, именно даосские и буддийские монахи были носителями сакральных знаний о секретах шахматного мастерства, которым приписывалось сочинение канонов и трактатов, посвященных премудростям игры. Неслучайно традиция связывала с деятельностью даосов и буддистов также и гадательные манипуляции на игральной доске, когда исход сражений предсказывался путем проведения определенных эзотерических ритуалов 7.

По традиционным представлениям, согласно которым небо мыслилось круглым, а земля – квадратной, в древних сочинениях о шашках и шахматах фигуры были круглыми сверху и квадратными снизу. Шахматная доска тоже имела квадратную форму, где с помощью восьми триграмм из китайской «Книги перемен» можно было описать все превращения черно-белых фигур как носителей женского и мужского начал инь-ян [У Ючжан, 2019, с. 40–41].

Эпоха Тан (618–907) в Китае характеризуется в истории культуры быстрым распространением и укреплением буддийского вероучения, в связи с чем буддизм стал также одним из важных факторов развития шашечных и шахматных игр. В это время произошла унификация размеров доски (8 × 8 клеток) и состава фигур, фигуры стали располагаться не в клетках, а на пересечении линий. Постепенно ремесленники стали свободнее экспериментировать с формой и содержанием шахмат – добавлять в оформление фигур знаки традиционного китайского календаря с «небесными стволами и земными ветвями», символы 12-летнего зодиакального животного календаря, выпускать объемные фигуры, имитирующие реальные черты предметов (пушек, колесниц) и животных (слонов, коней), украшать шахматы изысканной каллиграфией и живописью.

Доска для игры в китайские шахматы сянци представляет собой поле, разделенное на два прямоугольника в 8 × 4 клетки, между которыми пролегает «граница», разделяющая древние царства Чу и Хань ( 楚河漢界 чу хэ хань цзе ). Разделительная полоса чу хэ хань цзе возникла в результате аллюзии на исторический прецедент борьбы царств Чу и Хань за гегемонию, когда военачальник области Западная Чу Сян Юй (232–202 гг. до н. э.) и Лю Бан (256/247– 195 гг. до н. э.), будущий основатель империи Хань, император Гао-цзу, в течение четырех лет сражались в Синъяне. В 205–202 гг. до н. э. стороны Чу и Хань согласились использовать древний канал Хунгоу ( 鸿沟 ) в качестве границы, чтобы разделить мир: «Тот, у кого река на западе, – это Хань, а тот, у кого река на востоке, – это Чу» 8. Эта фраза часто использовалась как метафора для обозначения линии фронта во время военных действий.

Одним из важных принципов оформления фигур в китайской игре сянци , перешедших со временем в корейские и японские шахматы, стало использование разных названий для некоторых фигур своей и вражеской армии. «Красные» фигуры имеют приоритет в начале игры, что отражает официальную конфуцианскую точку зрения, согласно которой историческая справедливость была на стороне легитимного правителя, основателя будущей мощной империи Хань. С этой точки зрения, все фигуры армии Лю Бана имеют в игре более благородные и уважительные наименования.

|

Название фигуры |

Армия «черных» Чу Армия «красных» Хань (Сян Юй) (Лю Бан) |

|

Военачальник (генерал) Воин (офицер) Слон Солдат (пехотинец) Конь Пушка |

将 цзян 帅 шуай (более уважительно) 士 ши 仕 ши (советник, более благородно) 象 сян 相 сян (министр) 卒 цзу 兵 бин (солдат регулярной армии) 馬 ма 傌 ма (конь и всадник) 砲 пао 炮 пао (более мощное орудие) |

Вместе с тем линия на доске между двумя вражескими армиями стала со временем переосмысливаться в категориях буддизма, символизируя границу между двумя мирами – земным и духовным (см. рисунок, 1 ). В буддизме река часто ассоциируется с циклом перерождений (сансарой), который необходимо преодолеть для достижения просветления. По аналогии с шахматными фигурами, которые ограничены в своих действиях в разных частях доски, человек, будучи связан своей кармической судьбой, всё же стремится преодолеть ограничения.

В мире китайских и японских шахмат необычайно почитается бодхисаттва Пусянь-пуса ( 普贤菩萨 , яп. Фугэн-босацу, санс. Самантабхадра), которая покровительствует всем, кто изучает буддийское учение, занимается духовными практиками, посвящает себя медитации и размышлениям. Бодхисаттва Пусянь часто изображается верхом на белом слоне с шестью бивнями, символизируя бесконечную мудрость и «безграничность природы ума».

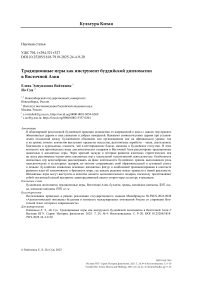

Традиционные шахматы Восточной Азии:

1 – доска и фигуры китайских шахмат 象棋 сянци из коллекции Яо Суна; 2 – позолоченные фигуры японских шахмат сё:ги из коллекции Е. Э. Войтишек; 3 – «народные шахматы» – фестиваль традиционных шахмат в Японии (г. Тэндо); 4 – Буддийский храм Бонвонса (奉元寺) с поучительными буддийскими фресками (Сеул, Республика Корея) (1, 2, 4 – фото Е. Э. Войтишек; 3 – туристический сайт префектуры Ямагата – фестиваль сакуры в г. Тэндо. URL: (на яп. яз.))

Traditional chess of East Asia:

1 – Chinese chess board and pieces 象棋 xiangqi from collection of Yao Song; 2 – gold-plated pieces of Japanese chess sho:gi from collection of E. E. Voytishek; 3 – “People’s Chess” – traditional chess festival in Japan (Tendou City); 4 – Bonwonsa Temple (奉元寺) with educational Buddhist murals (Seoul, Republic of Korea) (1, 2, 4 – photo by E. E. Voy-tishek; 3 – Yamagata Prefecture Tourism Website – Tendou City Cherry Blossom Festival: URL: https://yamagatakanko. com/festivals/ (in Jap.))

В буддийской иконографии шесть бивней белого слона, на котором восседает бодхисаттва Пусянь-пуса, олицетворяют собой шесть способов («шесть ступеней») достижения просветления: щедрость, заповедь, терпение, усердие, медитация и праджня. Эти шесть путей подобны «колесницам, лошадям, артиллерии, воинам, слонам и солдатам» ( 车马炮士象兵 ) в шахматах. Образно говоря, они «охраняют печать в сердце на шахматной доске, выложенной Буддой». Шаг за шагом вместе с фигурами слонов, которые контролируют пространство на доске, игроки практикуют цель «следования пути Будды и преобразования всех живых существ». На самом деле эта формула означает лишь принесение пользы себе и другим, а также стремление к высшему счастью и совершенству в жизни, когда каждый, подобно шахматным фигурам на доске, играет свою роль и трудится ради собственных идеалов. Это общее дело является высшим идеалом жизни, ее счастьем и смыслом – и на шахматной доске, и в мирских делах 9.

Игроки в китайские шахматы движение и функции основных фигур часто осмысливают как раз в этих категориях. Так, советник- ши ( 仕 ), ограниченный в своих передвижениях пределами «дворца», символизирует мудрость и внутреннюю сосредоточенность, что отражает буддийский идеал духовного развития. Слон- сян ( 相 ), не имеющий права пересекать реку, напоминает о привязанностях, которые удерживают человека в пределах земного существования. Пешка- цзу ( 卒 ), которая становится сильнее после пересечения реки, демонстрирует буддийскую идею роста и трансформации через преодоление препятствий.

В целом, несмотря на то что шахматы сянци разыгрывают на доске военное сражение, целью игры является не уничтожение противника, а достижение баланса между атаками и защитой путем грамотного использования стратегии и тактики. Эта идея перекликается с буддийской концепцией «срединного пути», которая учит избегать крайностей и стремиться к гармонии.

Вероятно, этим же целям служат красочные фестивали в странах Восточной Азии – так называемые народные шахматы (кит. 人间象棋 жэньцзянь сянци , яп. 人間将棋 нингэн сё:ги ), когда любители шахмат в ярких костюмах разыгрывают многочасовые показательные шахматные партии 10. В последние годы такие фестивали приобрели особую популярность в Китае, Корее и Японии, куда съезжаются ценители игры со всего мира. Один из таких знаменитых центров – г. Тэндо на востоке префектуры Ямагата в Японии, где даже улицы, площади и мосты украшены шахматной атрибутикой (см. рисунок, 3 ). Каждая страна обыгрывает свои национальные варианты шахмат необычным образом. К примеру, в отличие от китайских и японских шахмат, где доска разделена на 9 горизонтальных и 9 вертикальных рядов, корейская доска для игры в чанги имеет размер 9 × 10 клеток. Этот факт обыгрывается в Республике Корея самым примечательным образом: каждый год в 9-й день 10-го месяца (9 октября) отмечается день шахмат чанги и проводятся шахматные фестивали, организуемые Корейской Ассоциацией чанги (см. подробнее: [Войтишек, 2011, с. 57–59]).

В шахматных баталиях людей привлекают нравственные идеи и ценности, характерные для всех традиционных восточных учений, в том числе такие конфуцианские принципы, как доброжелательность, целеустремленность, этикет и долг; даосские премудрости ведения искусных стратегий, а также медитация, созерцание и гармония, свойственные буддийской мысли. И, пожалуй, одним из самых ценных качеств игры является ее непредсказуемость, способность приводить к неожиданным результатам.

Среди перечисленных игр шахматного типа японский вариант – 将棋 сё:ги – представляется одним из самых интересных с точки зрения связи с буддийской идеологией и религиоз- ными практиками 11. Цель этой позиционной и стратегической игры состоит в том, чтобы с помощью своих и чужих фигур на доске первым захватить короля (генерала) соперника. При достижении «лагеря противника» правилами предусмотрена не только возможность «превращать» свои фигуры в более сильные, но и возвращать в игру захваченные у противника фигуры. Главную идею игры – победу через грамотное использование ресурсов – можно трактовать как буддийскую метафору о преобразовании жизненных невзгод и препятствий в мудрость, веру и сострадание.

Первоначальная форма игры сё:ги впервые была зафиксирована в период Хэйан (794– 1185) 12. На основе этих шахмат развились все известные разновидности игры, в разработке правил которых принимали участие и влиятельные буддийские храмы, и знатные самурайские роды, и известные шахматные школы. В результате в течение XI–XIV вв. появилось несколько десятков вариантов игры, в том числе шахматы с очень большим количеством клеток и фигур на доске, которые были добавлены в целях разнообразия и повышения увлекательности игры. Так, игровое поле варьировалось от доски в 12 × 12 клеток до доски в 36 × 36 клеток (соответственно, на доске было от 46 до 402 фигур у каждого игрока), что давало любителям игры развивать множество интересных позиционных решений и отрабатывать определенные идеологические задачи 13.

Одной из ярких особенностей всех видов японских шахмат сё:ги , где задействовано большое количество клеток и инвентаря, является наличие фигур, чьи названия так или иначе связаны с буддийскими персонажами, образами и легендами. К примеру, встречаются такие названия фигур, как «Неведение» ( 無明 Мумё: ), «Дхарма» ( 法性 Хоссё: ), символ могущественной власти «Ваджра» ( 金剛 Конго: ); демоническое божество «Девадатта» ( 提婆 Дайба ), демоны «Ракшасы» ( 羅刹 Расэцу ) и «Якши» ( 夜叉 Яся ); сильное божество «Ваджрапани», защищающее закон и буддизм ( 金剛力士 Конго: рикиси ); «белый слон» ( 白象 хакудзо: ) 14 и др. Все эти названия и образы отражают сильное влияние буддийской идеологии в те периоды, когда создавались игры. Так, подчеркнуто нравоучительным выглядит правило, согласно которому слабая фигура «Неведение» по мере продвижения может обернуться очень сильной фигурой под названием «Дхарма» (см.: [Нихон-но сё:ги…, 2002, с. 32–35]).

В ряде разновидностей игры сё:ги с большим количеством инвентаря есть чрезвычайно интересная фигура «Пьяный слон» ( 酔象 суйдзо: ), в чьем названии также усматривается сильное влияние буддизма. По известной легенде, один из учеников Будды, приходившийся ему еще и двоюродным братом, – Девадатта (яп. 提婆達多 дайбадатта ) – из зависти к его славе среди людей пытался навредить Учителю. Он столкнул большой камень с горы, нацеливаясь на Будду, напоил огромного слона, который в ярости метался по улицам, убивая и затаптывая множество невинных людей. Однако, приблизившись к Учителю, буйный слон пал ниц к ногам Будды и последовал его учению 15, тем самым завистник Девадатта был посрамлен.

По всей вероятности, выражение «пьяный слон» впоследствии было переосмыслено в категориях буддийской метафоры как состояние «жестокого ума» и помрачения сознания, когда в гневе невозможно контролировать свои эмоции и действия. Монахи могли использовать поучительную историю о «пьяном слоне» в своих проповедях в качестве инструмента идеологического воздействия на прихожан – на стенах буддийских монастырей часто помещали изображения соответствующих сюжетов. Сохранившиеся буддийские статуи, фрески и рельефы ярко свидетельствуют о силе эмоционального воздействия этих образов (см. рисунок, 4 ).

В шахматах сё:ги с большим количеством инвентаря представлено несколько категорий фигур, чьи названия могут отражать военно-стратегическую концепцию игры («золотой генерал», «летящая колесница», «пехотинец» и др.) или быть связаны с множеством реальных и мифологических животных (лев, змея, кот, олень, медведь, дракон, феникс и пр.), что позволяет решать по ходу противостояния игроков разнообразные идеологические и религиозные задачи. Так, ряд фигур животных связан с широко известными буддийскими притчами-джатаками (см. рисунок, 2 ).

Согласно такому сюжету, в одном из своих предыдущих рождений Будда был принцем – Милосердной Черепахой. Однажды он подплыл к берегу, чтобы отдохнуть. Проплывающие мимо торговцы приняли его панцирь за сушу и разожгли на нем огонь, чтобы согреться. Принц-Черепаха бросился в воду, но затем сжалился над торговцами, спас их и вывел на берег. Шахматные фигуры «большой черепахи» ( ^Ж о:камэ ) и «малой черепахи» ( ФЖ ко-камэ ), возможно, иллюстрируют эту идею. По другой знаменитой буддийской легенде, высоко в горах жил аскет-подвижник, и однажды у него не осталось еды. Он умирал от голода, и тогда обезьяна и заяц решили ему помочь. Обезьяна пошла искать молоко, а заяц сказал подвижнику: «Хотя мое тело и мало, оно тебя насытит!» – и бросился в огонь. Этот пример буддийского самопожертвования и одновременно традиционной конфуцианской сыновней почтительности отражен в составе фигур сё:ги («серебряный заяц» Ж^ гинто 16 и «старая обезьяна» 古猿 коэн ) 17.

История японских шахмат тесно переплетена с историей некоторых буддийских храмов Японии. Эта связь просматривается через обширное духовное наследие, культуру, эстетику и философию. Так, в старейшем храме Нинна-дзи ( 仁和寺 ) в Киото осенью проводятся престижные всеяпонские турниры по шахматам сё:ги на звание Короля Драконов ( щ!® Рю:о:-сэн ), которые собирают множество любителей шахмат, приезжающих со всех концов Японии посмотреть на перипетии баталий, разыгрывающихся в дзэнской тишине храма 18.

Рассмотренные шахматные игры воплощают философские принципы буддизма, фокусируются на противостоянии и поиске гармонии в конфликте, учат игроков принимать пустоту и работать с пространством. Важным общим элементом азиатских шахматных игр является акцент на стратегическое мышление и внутреннюю дисциплину, которые соответствуют буддийским ценностям. Шахматы сянци и сё:ги – это не просто традиционные игры, а символические системы, через которые можно постичь основы восточной философии и религиозных учений. Буддийские мотивы в шахматах помогают не только понять культуру Азии, но и взглянуть на жизненные задачи под другим углом зрения. С динамикой шахмат перекликается буддийская идея об изменчивости и бренности мира, где каждое решение может привести к новой реальности.

Многие традиционные игры и развлечения Азии учат равновесию, терпению и искусству видеть за пределами очевидного. К таким играм в странах Восточной Азии издавна относят шахматы, шашки, мацзян (маджонг), традиционные литературные карточные игры типа лото, разнообразные мандалы-пазлы и изящные головоломки из геометрических фигур или шкатулки с секретом. Эти игры не только не потеряли свой высокий культурообразующий статус и значение в эпоху тотальной цифровизации современной культуры, но и приобрели новые смыслы – их принято дарить и в кругу любителей этих игр, и всем тем, кто искренне интересуется культурой Востока. Азиатские шахматные фигуры отличаются чрезвычайным изяществом и зачастую выступают в качестве «послов доброй воли» на выставках и международных мероприятиях 19. В последнее время их стали широко использовать как ультрамодный дизайн интерьеров и коллекционных предметов.

Любая из этих проверенных временем игр может быть ценным дипломатическим подарком, поскольку представляет собой элегантный способ выстроить заинтересованный диалог сторон через культуру и традиции.