Традиционные музыкальные инструменты удмуртов: опыт сценического воплощения

Автор: Пчеловодова И.В.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Бубриховские чтения: традиции и новации в исследовании финно-угорских языков и культур

Статья в выпуске: 3 т.47, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современная этноорганология основное внимание уделяет изучению инструментальной культуры этноса в комплексе с такими науками, как этнография, этномузыковедение, антропология, археология, культурология и т. д. Изучение огромного круга вопросов традиционного бытования инструментария включает в том числе рассмотрение его современного состояния. Сегодня инструментальная традиция претерпевает изменения, в первую очередь касающиеся исполнительского аспекта: естественная среда бытования перемещается на сцену, что приводит к ряду трансформаций. Этот аспект стал основополагающим в представленном исследовании по инструментальной культуре удмуртов. В центре внимания четыре инструмента, которые благодаря своей особой значимости выделяются в удмуртской традиции: крезь (шлемовидные гусли), кубыз (трехструнный смычковый инструмент), узьыгумы (продольная обертоновая флейта), чипчирган (натуральная продольная труба). Как показывают опубликованные и экспедиционные материалы, все эти инструменты уже не используются в традиционном бытовании. Однако они обрели сценическую форму воплощения. На сцене, будучи акустическими по природе, эти инструменты требуют усиления звука за счет дополнительных технических средств. В частности, удмуртский мастер и исполнитель Евгений Бикузин создал кубыз с электронным звучанием. Сами инструменты и репертуар исполняемых произведений, в зависимости от поставленных задач исполнителя или коллектива, также претерпевают некоторые изменения, касающиеся конструкции (кубыз, пыжкрезь) и приемов игры (крезь). Наибольшие трансформации сегодня наблюдаются в освоении игры традиционно «мужских» музыкальных инструментов (кубыз, узьыгумы, чипчирган) женщинами.

Удмурты, музыкальные инструменты, традиция, трансформации, этноорганология, этномузыковедение

Короткий адрес: https://sciup.org/147247855

IDR: 147247855 | УДК: 780.6(=511.131) | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1170

Текст научной статьи Традиционные музыкальные инструменты удмуртов: опыт сценического воплощения

Инструментальная традиция удмуртов – важная составляющая национального достояния этноса. На протяжении многих веков одни музыкальные инструменты сменялись другими, усложнялись по форме, менялся репертуар и т. д. Сегодня благодаря этнографическим источникам, архивным материалам и экспедиционным записям мы имеем уникальный материал по традиционному инструментарию удмуртов. Исследователями проделана большая собирательская и аналитическая работа по выявлению музыкальных инструментов, их функционального бытования, конструктивных особенностей, исполнительских приемов, мифологических связей и жанрового состава инструментальной музыки. Однако, несмотря на попытки успеть зафиксировать то, что еще функционирует в деревенской и сельской местности, сегодня в целом наблюдаются угасание инструментальной традиции и возникновение новых форм ее существования. Последнее находит отражение в ситуации исполнения: естественная среда функционирования сменилась сценической, что в дальнейшем привело к ряду изменений. Именно этот аспект исследования лег в основу настоящей статьи. Внимание сосредоточено на четырех инструментах, которые в удмуртской традиции играли особую роль: крезь (шлемовидные гусли), кубыз (трехструнный смычковый инструмент), узьыгу-

мы (продольная обертоновая флейта), чипчирган (натуральная продольная труба). Подобное исследование на удмуртском материале проводится впервые.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению поставленной проблематики, остановимся на кратком описании традиционных форм бытования вышеуказанных инструментов в удмуртской традиции для понимания их значимости.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Крезь – струнно-щипковый инструмент шлемовидной формы (рис. 1).

Рис. 1. Крезь бытовой (конец XIX века). Д. Дубровский Киясовского района Удмуртской Республики (УР).

Фото М. Егорова, 2024 год. Фотоархив Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремесел УР

Figure 1. Home krez (late XX century). Dubrovsky village, Kiyasovo District, Udmurt Republic. Photo by M. Egorov, 2024.

The photo archive of the National Center for Decorative and Applied Arts and Crafts of the Udmurt Republic

В народе различали покчи (малый) и быдӟым (великий) крезь. К последнему у удмуртов было особое отношение, так как он предназначался для игры на общественных молениях. Во всех этнографических источниках XVIII – начала XX века при описании обрядовых молений отмечается обязательное присутствие крезьчи (исполнителя на крезе, как правило, мужчины) рядом со жрецом вӧсясь1. Звучание Быдӟым крезь, в некоторых случаях усиленное за счет наличия внутри корпуса дополнительных струн2, предназначалось Верховному божеству удмуртов Инмар. Более того, согласно этнографическим источникам XIX века, сам верховный Бог удмуртов Кылчин Инмар играл на этом инструменте, чтобы избавить от страха ученика – будущего шамана туно – во время его обучения этому непростому ремеслу3. Другой пример обязательного использования игры на Быдӟым крезь – выбор жреца шаманом, проходящий в виде пляски под игру на музыкальном инструменте4. Соглас- но легенде, Быдӟым крезь изготавливали из ели, пораженной молнией. Удмуртский музыкант С. Н. Кунгуров объяснил этот факт тем, что «пораженное молнией дерево высыхает в своей естественной среде, максимально сохраняя свои акустические свойства» [2: 6]. Все эти обстоятельства позволяют говорить об особом статусе как самого музыканта, так и инструмента, которые выступают в роли медиаторов между человеческим и верхним мирами.

Игра на обычных гуслях покчи крезь сопровождала все семейные праздники. В традиционном удмуртском обществе крезь был неотъемлемой частью народного быта, каковым оставался еще в первой трети ХХ века. Исполнителями на покчи крезь были женщины. Ярким примером женского исполнительства на этом инструменте служат экспедиционные записи от Варвары Васильевны Романовой, сделанные в 1985 году в д. Сиз-нер Мари-Турекского района Республики Марий Эл удмуртским исследователем М. Г. Атамановым. Основной прием игры основывается на том, что мелодическую партию ведет правая рука, а басовую (аккомпанирующую) – левая, при этом басовое сопровождение сохраняет кварто-квинтовое соотношение5.

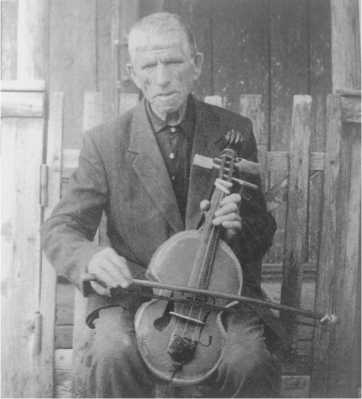

Кубыз – трехструнный смычковый инструмент (рис. 2).

Рис. 2. Александр Николаевич Копаров. Д. Карек-Серма Балтасинского района Республики Татарстан.

Фото И. М. Нуриевой, 1990-е годы

Figure 2. Alexander Nikolaevich Koparov.

Karek-Serma village, Baltasi District, Republic of Tatarstan.

Photo by I. M. Nurieva, 1990s

Игра на кубызе сопровождала обряды (календарные, свадебные, рекрутские) и молодежные гуляния. Особенно он был востребован в свадебном обряде, что зафиксировано в традиционной культуре шошминских удмуртов

(Балтасинский район Республики Татарстан, Мал-мыжский район Кировской области, Мари-Турек-ский район Республики Марий Эл). Как отмечает этномузыковед И. М. Нуриева, о свадьбе, проводимой с гармонью, говорили, что она подобна «собачьей свадьбе» [3: 13]. За неимением в деревне своего музыканта, его обязательно приглашали из других населенных пунктов. Эта традиция сохранялась вплоть до конца 60-х годов XX века, когда широкое распространение получила гармонь.

Многие названия деталей кубыза сохраняют антропоморфную и зооморфную символику. Среди них выделяются детали инструмента, названия которых связаны с элементами женской одежды. При этом акцент делается на детали женского костюмного комплекса – фартуке айшет . Одной из причин такого обозначения названий отдельных деталей инструмента является внешнее подобие его (корпус инструмента – дека и гриф – напоминает по форме фартук) и его отдельных частей женскому переднику [4]. Этот факт, на наш взгляд, объясняет сугубо мужское исполнительство на кубызе .

Обычно на инструменте играют сидя, зажимая его между коленями, реже на левом колене, в вертикальном положении. В традиционном бытовании во время гуляний, а также при сопровождении свадебного напева играют стоя, при этом кубыз придерживают на запястье при помощи веревочки, привязанной к шейке инструмента. Это игра сразу на двух или трех струнах (за счет плоской подставки под струны). Все исполнители используют отрывистые штрихи с некоторыми отличиями, украшают наигрыши разными типами мелизматики (форшлаги, трели и т. п.). Третья струна является резонансной, даже если на ней не играют [8].

Узьыгумы – продольная обертоновая флейта без игровых отверстий (рис. 3), популярная на всей территории УР, а также за ее пределами в местах компактного проживания этнографических групп удмуртов.

Рис. 3. Узьыгумы . Д. Новый Унтем Кезского района УР. Фото И. В. Пчеловодовой, 2005 год

Figure 3. Uzygumy . Novy Untem village, Kez District, Udmurt Republic. Photo by I. V. Pchelovodova, 2005

Традиционным материалом является полый стебель растения дягиля / дудника лекарственного. Во время игры узьыгумы придерживают левой рукой, слегка направляя нижнюю часть инструмента в правую сторону. Высота звука зависит от силы вдувания воздуха, напряжения губного аппарата, открывания и закрывания нижнего отверстия инструмента указательным пальцем правой руки. Превалировала сольная игра, в таких случаях лучшие игроки оценивались во время проведения соревнований между собой. Встречалась также игра в дуэте или в ансамбле с другими инструментами (например, с гармошкой), если совпадал звукоряд инструментов.

Применялся инструмент, как правило, в пастушеской среде, под ее звуки молодежь плясала во время гуляний. В период Великой Отечественной войны узьыгумы был единственным музыкальным инструментом в деревне. По словам музыкантов, играли всей деревней (только парни и мужчины), исполняли трудовые, обрядовые (рекрутские, гостевые) и необрядовые (плясовые, песенные) наигрыши [5], [6], [11].

Чипчирган – натуральная труба. Во время игры инструмент держат в приподнятом положении, придерживая правой или обеими руками, в редких случаях он направлен вниз перед исполнителем (рис. 4).

Рис. 4. Игра на чипчиргане . Семен Николаевич Романов, 1952 г. р. Д. Пуро-Можга Малопургинского района УР.

Фото О. О. Байсаровой, 2023 год

Figure 4. Playing the chipchirgan . Semyon Nikolaevich Romanov, born in 1952. Puro-Mozhga village, Malaya Purga District, Udmurt Republic. Photo by O. O. Baysarova, 2023

Для удмуртской трубы характерен очень редкий и уникальный способ звукоизвлечения – втягивание воздуха в себя, требующее сильной физической нагрузки, поэтому исполнителями были только молодые парни и мужчины в расцвете сил. На нем виртуозно играли рекрутские, гостевые, плясовые наигрыши, импровизации. Аналоги подобного инструмента зафиксированы только в традиции народов коми [9: 86–88] и удэгэ (Сибирь) [10: 105], что позволило музыковеду А. Н. Голубковой сделать предположение о древних корнях чипчиргана в удмуртской традиции [1: 5]. Единичные аудиозаписи и экспедиционные материалы показывают его распространение на севере, западе и юге республики.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Крезь сегодня прочно занял свое место в академической сфере образования УР: открыты классы игры в районных домах искусств, музыкальных школах. Одним из главных центров по подготовке исполнителей и преподавателей игры на крезе остается Воткинский музыкальнопедагогический колледж им. П. И. Чайковского, на базе которого под управлением преподавателя С. С. Трофимова активную популяризацию этого инструмента ведет ансамбль «Сайкан». Основное количество играющих на нем составляют девушки, что соответствует традиционному представлению.

С 2023 года исполнительство на крезе вновь возобновилось в Удмуртском государственном университете, которое в свое время в этих стенах начал С. Н. Кунгуров – выпускник Петрозаводской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. С именем этого талантливого исполнителя связано возрождение национального инструмента крезь в УР. Сегодня в Удмуртском государственном университете преподает его ученица В. Ю. Федорова. Выпущены методические пособия, обучающие игре на крезе , сборники произведений местных композиторов, преподаватели делают обработки традиционных наигрышей, а также музыкальных произведений зарубежных и русских классиков. В этом направлении хотелось бы отметить деятельность преподавателя Петрозаводской государственной консерватории М. С. Трофимова, выступающего сольно или в дуэте со студенткой Елизаветой Чирковой. В их репертуаре, помимо произведений удмуртских композиторов и обработок традиционных песен и наигрышей (в том числе и собственных обработок М. С. Трофимова), звучат произведения карельских и японских композиторов.

Современная техника игры на крезе , при сохранении традиционного кварто-квинтового басового сопровождения мелодии, привносит новые приемы, в частности: перенос мелодии в левую руку, игра обеими руками в разных регистрах, проигрывание многоголосия в мелодии, арпеджированные ходы, отдельные штрихи (например, искусственный флажолет). Кроме того, используется постукивание по корпусу инструмента в качестве ритмического сопровождения.

Крезь используется в фольклорных коллективах и народных ансамблях Удмуртии. Современным музыкальным проектом, направленным на развитие этого инструмента (и не только его) в республике, можно также назвать экспериментальное трио «Азвесям», работающее в фолк-направлении. Наряду с выработанными в академической сфере приемами игры, участницы трио стараются реконструировать традиционное исполнительство на крезе , которое имеет свои нюансы и требует отдельного изучения.

В поиске гармоничного соотношения формы и звука находятся и современные мастера. Большим подспорьем для них служат мифологические образы и археологические находки, позволившие дать вторую жизнь некоторым традиционным музыкальным инструментам. Одним из них является пятиструнный крезь , получивший название пыжкрезь (букв. ‘лодка-крезь’) . Находка костяной подставки на месте археологических раскопок средневекового городища Иднакар IX–XIII веков (Глазовский район УР)

дала возможность мастерам проявить свои разнообразные представления о форме инструмента (рис. 5, 6).

Рис. 5. Пыжкрезь . Реконструкция С. Н. Кунгурова по костяной подставке, найденной на раскопках городища Иднакар (Глазовский район УР), X век. Национальный музей УР им. Кузебая Герда

Figure 5. Pyzhkrez , reconstruction by S. N. Kungurov on a bone stand found at the excavations at Idnakar settlement (Glazov District, Udmurt Republic), X century. Kuzebay Gerd

National Museum of the Udmurt Republic

Фото 6. Пыжкрезь в руках С. С. Трофимова. Авторы Станислав и Дмитрий Калистратовы.

Источник: интернет-ресурс

Figure 6. Pyzhkrez made by Stanislav and Dmitry Kalistratov, held by S. S. Trofimov. Photo taken from the open web

В отличие от крезя , кубыз свою новую жизнь на сцене начал в творческой среде молодежи. Он не закрепился в академической сфере, хотя попытки открыть классы по обучению в стенах среднего и высшего учебного звена в УР предпринимались неоднократно. Интересен тот факт, что кубыз до сих пор активно развивается именно среди молодых мужчин, которые одновременно являются и мастерами по его изготовлению. Возрождение инструмента в республике связано с двумя именами – это С. Н. Кунгуров, работающий совместно со скрипичным мастером С. Г. Капустиным, и венгерский мастер и исполнитель Миклош Деметер, к которому впоследствии подключились молодые исполнители А. А. Кузнецов и Е. Ю. Бикузин.

На примере кубыза ярко проявляется его разнообразное «прочтение» в современном музыкальном пространстве республики. Во-первых, инструмент полноправный участник отдельных фольклорных ансамблей, в том числе в творческой деятельности Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» (рук. П. П. Данилов). Другое направление связано с именем Е. Ю. Бикузина (сценический псевдоним Чудья Жени), разработвашего авторский вариант кубыза – «разветвленные» резонаторные отверстия-эфы и своеобразная форма корпуса инструмента. Кроме того, желание усилить и придать новое звучание привело мастера к созданию инструмента с электронным звучанием, на котором он играет в группе «Post-dukes» (https:// postdukes), а также в отдельных совместных проектах с другими молодыми исполнителями республики (например, с Иваном Белослудцевым, известным как Ivinavi, и со Степаном Плотниковым). При этом приемы игры на кубызе сохранились.

Изменения по звучанию узьыгумы были предприняты еще традиционными музыкантами, которые с целью длительного использования инструмента применили современные материалы – резиновый шланг, алюминиевые или пластмассовые трубки, что отразилось в более ярком звуковоспроизведении. Сегодня исполнители в своей концертной практике в большинстве случаев используют инструменты с игровыми отверстиями (в отличие от традиционной конструкции без игровых отверстий).

Кубыз и узьыгумы составляют основу экспериментального трио «Азвесям». Особенностью коллектива является то, что его участницы – женщины, которые освоили традиционно «мужские» инструменты. Эта ситуация дает возможность наблюдать особенности мужского и женского исполнительства: более активного в руках мужчин и нежного у женщин.

Благодаря экспедиционным материалам 2023– 2024 годов был выявлен факт бытования уникального инструмента удмуртов чипчирган [7]. В настоящее время искусство игры на удмуртской трубе возрождают в стенах Республиканского музыкального колледжа на базе отделения хорового народного пения, исполнителями являются девушки – студентки отделения.

ВЫВОДЫ

Таким образом, анализ современного состояния традиционной инструментальной культуры удмуртов показывает ее постепенное угасание в естественной среде, но при этом наблюдается перемещение звучания традиционных инструментов на сцену. Особый статус отдельных инструментов в жизни этноса (в частности, крезя , кубыза , узьыгумы , чипчиргана ) обусловил интерес к ним современных музыкантов. Последние внедрили их звучание в разные музыкальные направления (вторичные формы фольклора, академическое, фолк-музыка, фолк-троника).

Выступления на больших концертных площадках потребовали усиления звука акустических по природе традиционных музыкальных инструментов, что привело к созданию кубыза с возможностью электронного звучания. Сами инструменты и репертуар исполняемых произведений, в зависимости от поставленных задач исполнителя или коллектива, претерпели некоторые изменения. Так, кубыз, наряду с традиционным, приобрел авторский вариант формы, а пыжкрезь, благодаря находке костяной подставки в археологических раскопках, получил множество конструктивных «прочтений». Современный репертуар способствовал появлению новых приемов, что более всего отразилось на примере многострунного щипкового инструмента крезь, вошедшего в академическую сферу образования. Наибольшие трансформации наблюдаются в том, что на традиционно «мужских» инструментах (кубыз, узьыгумы, чип-чирган) сегодня играют и женщины.