Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Автор: Белоусова Е.Н., Белоусов А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследования осуществлялись в условиях производственного опыта, заложенного в СПК «Шилинское» в Красноярской лесостепи, рас-положенной в пределах Чулымо-Енисейского денудационного плато юго-западной окраины Средней Сибири (56037’с.ш. и 93012’в.д.). Рас-смотрены результаты наблюдений влияния способов основной обработки на превращение гидролизуемых, минеральных соединений азо-та чернозема выщелоченного. Динамика трансформации азотсодержащих органиче-ских соединений в почве на различных фонах основной обработки имеет принципиальные различия. Превращение азота трудногидроли-зуемых соединений указывает на слабое гид-ролитическое расщепление органического ве-щества. Максимумы трудногидролизуемой фракции приходятся на разные сроки и опре-деляются способом основной обработки поч-вы. Ход распределения легкогидролизуемых азотсодержащих органических соединений почвы свидетельствовал о низкой потребно-сти в удобрениях. Выявлен значимый вклад в изменчивость гидролизуемых форм азота фактора «обработки», обусловливающего различную интенсивность их минерализации. Изменения в содержании минеральных форм азота обусловлены глубиной обработки почвы и локализацией фитомассы полевых культур в верхней части пахотного слоя. Фактора, дос-товерно определяющего колеблемость мине-ральных форм азота, не выявлено. Почвоза-щитная технология обработки почвы обу-словливает смещение активности минерали-зации азота на более поздние сроки в сравне-нии с пахотным вариантом.

Трудно- и легкогидроли-зуемый, минеральный азот почвы, минималь-ная обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/140224201

IDR: 140224201 | УДК: 631.434:

Текст научной статьи Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

Введение. Одним из важнейших показателей почвенного плодородия, лимитирующих продуктивность экосистем, является содержание азота в почве. Черноземы Красноярской лесостепи отличаются высокими запасами общего азота и дефицитом его минеральных форм [1, 2] благодаря жестким метеорологическим условиям региона. Широкое освоение почвозащитной системы земледелия на основе минимизации обработки сопровождается изменением азотного режима. Это требует исследования механизмов и приемов регулирования напряженности биологических процессов в почве.

Цель исследования : оценить содержание и динамику щелочногидролизуемых и минеральных форм азота в условиях минимизации основной обработки чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи.

Объекты и методы исследования . Исследования проведены на опытном поле ОАО «Коркиноагропромхимия» Красноярской лесостепи (56º37 ʹ с. ш. и 93 º12 ʹ в. д.). Производственный опыт заложен в 2006 г. на территории землепользования СПК «Шилинское» под руководством д. с.-х. н. Л.Р. Мукиной и И.А. Куприна Период действия почвозащитной технологии к началу наших наблюдений составил семь лет.

В вегетационный сезон 2013 г. отвальная (традиционная) основная обработка состояла из зяблевой вспашки плугом на глубину 20–22 см и весенней культивации. Посев яровой пшеницы в 2013–2014 гг. проводился комбинированным агрегатом – стерневой сеялкой СС-6 с одновременным припосевным внесением нитроаммофоски. Минимальная обработка почвы осуществлялась СКС-3,2. С помощью дисковых гори- зонтальных сошников посевного комплекса проводилась обработка почвы на глубину 4–5 см, посев семян ярового рапса (2013 г.) и яровой пшеницы (2014 г.) – с одновременным внесением нитроаммофоски. Таким образом, схема опыта состояла из следующих вариантов (способов обработки): 1) отвальная (st); 2) минимальная (поверхностное рыхление). На выбранных реперных участках площадью 500 м2 отбирали почвенные образцы из слоев 0–5 и 5– 20 см методом змейки. Объем выборки (n = 15) рассчитывали, исходя из определенной до опыта величины варьирования почвенного плодородия.

Почвенный покров стационара представлен черноземом выщелоченным многогумусным среднемощным легкоглинистым с содержанием гумуса в пахотном слое 8,9 %, нейтральной реакцией среды (рН Н2О = 6,8), высокой суммой обменных оснований и степенью насыщенности основаниями.

Для вегетационного периода 2013 г. температура воздуха была ниже нормы в начале и конце сезона. За теплый период выпало 367 мм осадков. Относительно влажными оказались май и июнь. Дальнейшее увеличение количества осадков происходило в период август-сентябрь. Теплообеспеченность периода вегетации 2014 г. приближалась к норме. Исключение составили май и сентябрь. Количество осадков колебалось в широком диапазоне с тенденцией к превышению средней многолетней нормы. На протяжении большинства месяцев теплого периода 2014 г. увлажнение было несколько выше относительно средней многолетней нормы. Максимальное количество осадков выпало в июле – 89 мм. Согласно Г.Т. Селянинову, величина ГТК за июнь – август составила 1,3.

Химические и физико-химические показатели получены по [3]. Содержание нитратного азота (N-NO3) устанавливали по Грандваль-Ляжу в модификации [4], аммонийного азота (N-NH4) в вытяжке 0,2 н. K2SO4 – с реактивом Несслера. Для извлечения из почвы легко- и трудногидролизуемых соединений азота использованы растворы щелочи разной концентрации: 1 и 6 М NaOH соответственно [5]. Выделяющийся при этом аммиак учитывали микродиффузным методом Корнфилда. Статистический анализ про- водился с использованием программы MS Excel.

Результаты исследования. Технологии основной обработки почвы оказывают существенное влияние на агрофизические параметры и биохимическую напряженность, от которых зависит мобилизация доступных растениям пита- тельных веществ. Полученные нами данные иллюстрируют значительное преобладание среди гидролизуемых компонентов фракции трудногидролизуемого азота. Его превращения указывают на слабое гидролитическое расщепление органического вещества (табл. 1, 2).

Таблица 1

Динамика трудногидролизуемого азота в черноземе выщелоченном (2013 г.), мг/кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

21.05.2013 |

28.07.2013 |

2.10.2013 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

419 |

434 |

304 |

289 |

311 |

308 |

|

Минимальная |

291 |

290 |

375 |

294 |

310 |

292 |

|

НСР 05 |

37 |

36 |

35 |

56 |

36 |

24 |

Таблица 2

Динамика трудногидролизуемого азота в черноземе выщелоченном (2014 г.), мг/кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

335 |

331 |

310 |

309 |

262 |

240 |

|

Минимальная |

285 |

278 |

296 |

271 |

290 |

291 |

|

НСР 05 |

27 |

24 |

21 |

26 |

24 |

20 |

Значимая аккумуляция Nтг при отвальной обработке в мае 2013 г. обусловлена различными факторами. Одной из причин низкой степени минерализации является холодный гидротермический режим почв Красноярской лесостепи [1]. Существенный вклад в разложение соломистого материала зерновых культур, наряду с другими факторами, вносил способ обработки почвы. Отвальная вспашка обеспечивала рыхлое ее сложение – 0,75 г/см3 и создавала условия для интенсивного выхолаживания. Оно, вероятно, способствовало проявлению процессов консервации и «старения» органических коллоидов. Поверхностное рыхление, перемешивая поступившие пожнивные и корневые остатки растений пшеницы с верхним 0–5 см слоем почвы, содействовало смещению пика накопления Nтг на середину сезона. Причем в отдель- ные периоды найдено существенное его преобладание в верхнем 0–5 см слое. Довольно короткий период биохимической активности Сибирского региона ограничивает возможности фракции трудногидролизуемого азота как резерва для накопления его минеральных соединений [6].

Накопление легкогидролизуемых соединений в 0–20 см слое почвы в условиях отвальной вспашки существенно превышало вариант с минимальной обработкой в октябрьский срок. На фоне отвального перемешивания почвы наиболее благоприятные условия для накопления N лг складывались в середине и конце вегетации 2013 г. (табл. 3) и свидетельствовали о «высокой» оценке по шкале обеспеченности растений азотом, предложенной Э.И. Шконде.

Таблица 3

Динамика легкогидролизуемого азота в черноземе выщелоченном (2013 г.), мг/кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

21.05.2013 |

28.07.2013 |

2.10.2013 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

127 |

125 |

205 |

196 |

217 |

223 |

|

Минимальная |

134 |

118 |

190 |

183 |

171 |

162 |

|

НСР 05 |

37 |

10 |

18 |

26 |

13 |

22 |

В условиях менее влажного сезона 2014 г. в пахотном слое почвы содержание N лг указывало на высокую обеспеченность азотом (табл. 4). В течение летнего периода его количество увеличивалось. По-видимому, разложение пожнивнокорневых пшеничных остатков, обогащенных

Таблица 4

Динамика легкогидролизуемого азота в черноземе выщелоченном (2014 г.), мг/кг

трудногидролизуемыми соединениями, и широкое отношение в них углерода к азоту создают, по мнению [7], лучшие предпосылки для образования гумусовых веществ и приводит к накоплению легкогидролизуемых соединений азота.

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

261 |

255 |

186 |

193 |

195 |

193 |

|

Минимальная |

179 |

175 |

181 |

173 |

197 |

178 |

|

НСР 05 |

17 |

17 |

14 |

14 |

15 |

14 |

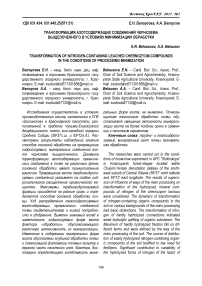

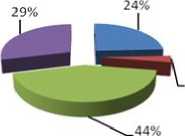

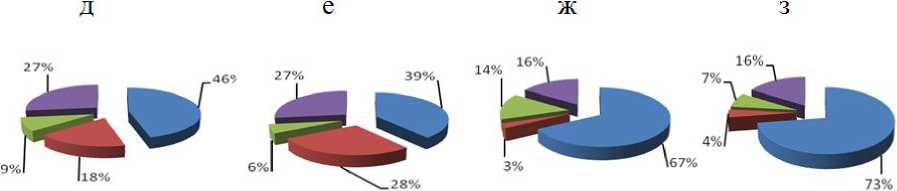

В условиях минимальной обработки в течение двух вегетационных сезонов ход распределения азотсодержащих органических соединений почвы свидетельствовал о низкой потребности в удобрениях. С той лишь разницей, что пик накопления Nлг в течение вегетационного сезона 2013 г. зафиксирован в июне, а в 2014 г. – в сентябре. Для надсеменного (0–5 см) слоя почвы характерна наибольшая его концентрация в сравнении с толщей 5–20 см. Динамика Nлг в почве под яровой пшеницей, следовавшей за рапсом, характеризовалась длительным максимумом. Очевидно, наиболее высокие темпы деструкции биомассы рапса, богатого азотом и зольными элементами, обеспечивали высвобождение из разлагающегося материала легкоминерализуемых азотсодержащих соединений. В целом характер этих изменений связан с расположением основной массы свежих органических остатков в почве, обусловленный глубиной заделки растительного материала. Как свидетельствуют исследования [8], дисковые почвообрабатывающие орудия действуют как подземный каток, создавая подошву на глубине хода дисков, яв- ляясь причиной торможения процессов мобилизации питательных веществ. Двухфакторный дисперсионный анализ позволил выявить зависимость содержания различных форм азота от ряда изучаемых факторов. Данные рисунка 1 иллюстрируют значимый вклад в изменчивость гидролизуемых форм азота фактора «обработки», обусловливающего различную интенсивность их минерализации.

Содержание восстановленных соединений азота в условиях отвальной вспашки в течение двух периодов наблюдений в пахотном слое регистрировалось как низкое и очень низкое (табл. 5, 6).

В почве поля, обрабатываемого по типу минимальной технологии, в динамике аммиачного азота наблюдалась тенденция количественного увеличения от весны к осени 2013 г. Их содержание достоверно превышало почву под отвальной обработкой. Гораздо энергичнее эти процессы проходили в поверхностном 0–5 см слое почвы, постепенно ослабляясь с глубиной. В течение следующего вегетационного сезона содержание аммонийного азота в почве под яровой пшеницей не превышало 3,5 мг/кг и соответствовало очень низкому уровню обеспеченности элементом. Исчезновение аммиачного азота в почве вариантов, очевидно, объясняется не только утилизацией его растениями, но и биологическим закреплением элемента микроорганизмами в результате поступления в почву растительной биомассы, бедной азотом. По- добные результаты были получены [9, 10]. В течение следующего этапа наблюдений более благоприятные гидротермические условия усиливали микробиологическую активность, что способствовало окислению аммонийного азота до нитратного (табл. 6).

а 2013 г.

2014 г.

о

в

г

20%

■ Обработки ■ Сроки ■ Взаимодействие ■ Ошибка

Рис. 1. Вклад исследуемых факторов на содержание трудногидролизуемого азота (а, в – 0–5 см; б, г – 5–20 см) и легкогидролизуемого азота (д, ж – 0–5 см; е, з – 5–20 см)

Таблица 5

Динамика поглощенного аммония в черноземе выщелоченном (2013 г.), (мг N-NH 4 ) / кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

21.05.2013 |

28.07.2013 |

02.10.2013 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

1,6 |

2,1 |

2,0 |

1,8 |

4,2 |

4,3 |

|

Минимальная |

3,9 |

2,7 |

7,1 |

2,3 |

13,7 |

7,2 |

|

НСР 05 |

1,4 |

2,6 |

2,8 |

F

ф

|

4,2 |

1,6 |

Анализ полученных результатов обнаружил низкую активность нитрификационных процессов в почве вариантов (табл. 7). Одной из причин угнетения нитратонакопления в первой половине вегетационного сезона 2013 г. являются неблагоприятные гидротермические условия.

Позднее низкое содержание нитратного азота в почве совпадало с периодом активного рос- та колосовых культур, подавления аэрации в результате уплотнения и поглощения кислорода корневой системой однолетних злаков.

Совсем по-иному складывалась динамика нитратного азота в течение следующего вегетационного периода (табл. 8).

Таблица 6

Динамика поглощенного аммония в черноземе выщелоченном (2014 г.), (мг N-NH 4 ) / кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

1,3 |

0,9 |

1,0 |

0,9 |

1,0 |

1,0 |

|

Минимальная |

1,0 |

1,0 |

0,5 |

1,1 |

3,5 |

1,4 |

|

НСР 05 |

0,2 |

0,2 |

0,01 |

0,3 |

0,5 |

0,3 |

Таблица 7

Динамика нитратного азота в черноземе выщелоченном (2013 г.), (мг N-NO 3 ) / кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

21.05.2013 |

28.07.2013 |

2.10.2013 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

3,3 |

3,9 |

4,8 |

4,0 |

3,3 |

4,5 |

|

Минимальная |

3,1 |

3,2 |

2,9 |

1,5 |

2,5 |

1,3 |

|

НСР 05 |

1,4 |

2,6 |

F ф < F t |

0,9 |

0,9 |

1,9 |

Таблица 8

Динамика нитратного азота в черноземе выщелоченном (2014 г.), (мг N-NO 3 ) / кг

|

Вариант |

Срок определения |

|||||

|

25.06.2014 |

28.07.2014 |

18.09.2014 |

||||

|

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

0–5 см |

5–20 см |

|

|

Отвальная |

28,1 |

20,0 |

9,8 |

10,3 |

6,5 |

5,6 |

|

Минимальная |

11,7 |

7,1 |

10,6 |

6,0 |

7,9 |

7,5 |

|

НСР 05 |

1,5 |

3,1 |

4,9 |

3,8 |

F

ф

|

F

ф

|

Под влиянием механического перемешивания почвы максимальное его содержание выявлено в первой половине лета для верхней части пахотного слоя в период высокой биологической активности почвы. Количество образовавшегося нитратного азота соответствовало очень высокому уровню. Использование минимальной обработки почвы обусловило значительно меньшее накопление нитратного азота лишь в первой половине вегетации. Надсеменная часть пахотного слоя характеризовалась большими значениями нитратонакопления в сравнении с толщей 5–20 см. Сходные результаты в своих наблюдениях при разных способах обработки старопахотных черноземов Западной Сибири отмечал [11].

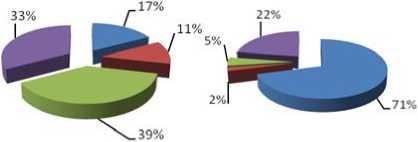

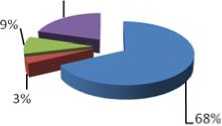

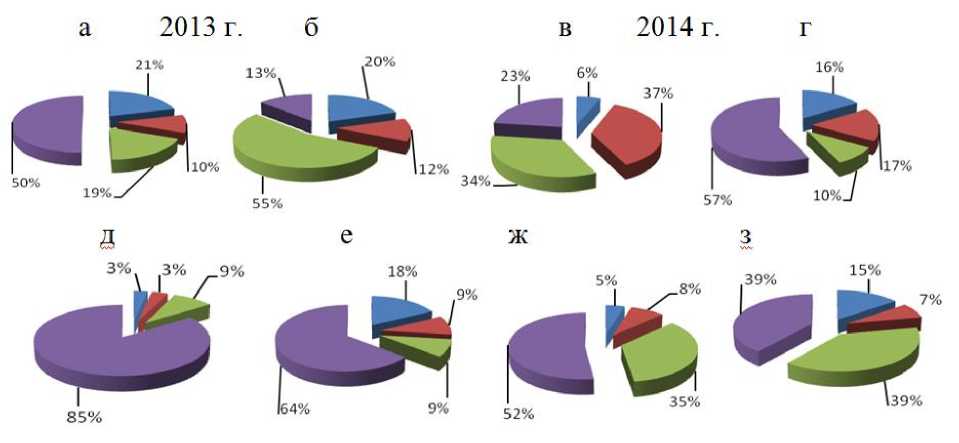

Фактора, определяющего колеблемость минеральных форм азота, не выявлено, что, по-видимому, связано с очень высокой их пространственной неоднородностью и низким содержанием в почве (рис. 2).

Величины показателя силы влияния указывают, в большинстве случаев, на роль взаимодействия обработок и сроков. Разложение органического вещества, с которым связана мобилизация минерального азота, по-видимому, определялось колебаниями гидротермических условий и характером превращения легкоминерализуемых соединений в почве по разным фонам основной обработки.

Рис. 2. Вклад исследуемых факторов на содержание аммонийного (а, в – 0–5 см; б, г – 5–20 см) и нитратного азота (д, ж – 0–5 см; е, з – 5–20 см)

Выводы

-

1. Превращение азота трудногидролизуемых соединений указывает на слабое гидролитическое расщепление органического вещества. Максимумы трудногидролизуемой фракции приходятся на разные сроки и определяются способом основной обработки почвы.

-

2. Содержание легкогидролизуемых соединений в почве полей, обрабатываемых по типу отвальной вспашки и поверхностного рыхления, характеризуется высокими значениями, но их пики не одновременны.

-

3. Флуктуации минеральных форм азота обусловлены глубиной обработки почвы и локализацией фитомассы растений в верхней части пахотного слоя.

-

4. Почвозащитная технология обработки почвы обусловливает смещение активности минерализации азота на более поздние сроки в сравнении с пахотным вариантом.

Список литературы Трансформация азотсодержащих соединений чернозема выщелоченного в условиях минимизации обработки

- Бугаков П.С., Горбачева С.М., Чупрова В.В. Почвы Красноярского края. -Красноярск, 1981. -126 с.

- Чупрова В.В. Углерод и азот в агроэкоси-стемах Средней Сибири/Краснояр. гос. аграр. ун-т. -Красноярск, 1997. -166 с.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химиче-ского анализа почв. -M.: ГЕОС, 2006. -400 с.

- Иодко С.Л., Шарков И.Н. Новая модифика-ция дисульфофенолового метода опреде-ления нитратов в почве//Агрохимия. -1994. -№ 4. -С. 95-97.

- Кислых Е.Е. К методике фракционирования органического азота и оценке плодородия в подзолистых почвах//Органическое веще-ство в почвах Кольского полуострова. -Апатиты, 1975. -С. 92-105.

- Пигарева Н.Н., Корсунов В.М. Агрохимия почв криолитозоны Забайкалья. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. -204 с.

- Чупрова В.В. Баланс углерода в агроэкоси-стемах Средней Сибири//Сибирский эко-логический журнал. -1997. -№ 4. -С. 355-361.

- Тарасенко Б.И. Повышение плодородия почв Кубани. -Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2014. -130 с.

- Кильби И.Я. Динамика нитратного и амми-ачного азота в почве под различными куль-турами в звеньях полевых севооборотов//Повышение урожайности сельскохозяйст-венных культур. -Красноярск, 1971. -Т. XXII. -С. 66-73.

- Лубите Я.И. Азотный режим почв//Биоло-гическая активность и азотный режим почв Красноярской лесостепи. -Красноярск, 1975. -С. 111-249.

- Шарков И.Н. Минимизация обработки и ее влияние на плодородие почвы//Земледе-лие. -2009. -№ 3. -С. 24-27.