Трансформация института семьи в регионах юга России: факторы, тенденции и специфика

Автор: Абдулаева З.З.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Современная российская семья

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность темы исследования обусловлена ключевой ролью института семьи для сохранения жизнеспособности общества. Цель исследования - определение основных тенденций трансформации базовых характеристик института семьи по мере изменения общественного порядка и социокультурных ценностей. В работе сделана попытка целостного осмысления социокультурных рисков, вызовов и перспектив дальнейшей эволюции семейных отношений в условиях смены технологических и аксиологических укладов российского общества. В фокусе исследования - противоречия традиционной и инновационной моделей организации семейно-брачных отношений, детерминированные влиянием таких факторов как глобализация, урбанизация, виртуализация социальных взаимодействий, трансформация ценностных ориентиров молодёжи и эмансипация женщин. Освещена дискуссия научного сообщества о характере трансформации института семьи в современной России, при этом рассматриваются два основных подхода: кризисный, трактующий изменения как деградацию традиционной модели семьи, и эволюционный, видящий в них закономерный адаптивный процесс. Отмечается возможность синтеза подходов в рамках синергетической парадигмы, рассматривающей трансформацию семьи как переходный процесс открытой самоорганизующейся системы. Проведён анализ особенностей трансформации моделей гендерного поведения в современных семьях регионов Юга России. На основе сравнения результатов социологических исследований 2010 и 2023 гг. рассматриваются изменения гендерных установок и практик населения в сфере семейно-брачных отношений. Выявлено сохранение традиционного патриархального типа гендерной культуры в республиках Дагестан и Ингушетия; формирование переходного типа в республиках Кабардино-Балкарской и Адыгее; доминирование относительно эгалитарной модели в Ростовской области и Ставропольском крае. Отмечается постепенное ослабление влияния этнокультурных традиций и патриархальных норм на регулирование гендерного взаимодействия в семье, фиксируется растущий запрос женщин на паритетные отношения.

Гендерное поведение, трансформация мужских и женских моделей поведения, юг России, семейно-брачные отношения, гендерные роли, гендерный порядок

Короткий адрес: https://sciup.org/143184083

IDR: 143184083 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-4-163-178

Текст научной статьи Трансформация института семьи в регионах юга России: факторы, тенденции и специфика

Современные стремительные социальноэкономические и политические трансформации, обусловленные влиянием процессов глобализации, модернизации оказывают существенное воздействие на изменение ценностных установок и представлений о роли и значимости семьи в российском обществе. Это заставляет переосмыслить традиционные взгляды на семью с позиций историко-культурного наследия и ее функциональной роли в социуме. Сегодня традиционная гетеронормативная патриархальная модель семьи, основанная на гендерной асимметрии, разделении гендерных ролей и доминировании маскулинных ценностей, ещё сохраняет приоритет в массовом сознании большинства россиян и воспроизводится институтами социализации, такими как система образования, СМИ и так далее. Вместе с тем, под влиянием модернизационных процессов наблюдается постепенная трансформация традиционных гендерных установок и эволюция взглядов на роль и функции семьи в обществе. В результате в общественном сознании, особенно среди молодого поколения, происходит переоценка роли и значения семьи, семейные ценности утрачивают свою приоритетность. Как социальный институт, выполняющий базовые функции в обществе, семья претерпевает радикальные структурные изменения, носящие подчас парадоксальный и противоречивый характер, наблюдается многообразие и вариативность моделей семейно-брачных отношений, отличающихся от традиционных представлений о семье.

Проблемы изменения гендерного поведения населения и семейных отношений в условиях трансформации общественного порядка нашли отражение в научных работах многих учёных. Общие концептуальные подходы к исследованиям гендерного поведения личности изложены в работах И. С. Кона1, Е. Э. Шишловой [1], К. А. Кулаковой [2] и других. Этнорегиональные особенности Юга Рос- сии затронуты в работах Л. В. Клименко [3], А. П. Скорика и В. И. Череватенко[4], Х. В. Дзу-цева и А. П. Дибровой [5], С. В. Сиражудино-вой [6] и других с основным фокусом на кейс положения и гендерного поведения женщин у народов Северного Кавказа.

В то же время, в исследованиях гендерного поведения населения её южных регионов выделяются определённые тенденции, ведущие к смещению акцентов исследовательских интересов на одни кейсы и оставляющие почти без внимания другие. Так, в региональном отношении основное внимание исследователей обращено к кавказским республикам, причём, оно сосредоточено на изучении мусульманского населения. Русскому же населению региона уделяется значительно меньше внимания, в то время как психология и поведение этой категории населения в южных регионах имеет определённые отличия по сравнению, например, с Центральной Россией или Сибирью. Также исследования демонстрируют превалирование внимания к положению и поведению кавказской женщины, в то время как гендерное поведение мужчины, как социальной группы, изучается гораздо меньше. Выявленные лакуны в эмпирических знаниях открывают новые направления для продолжения исследований, как с точки зрения изучения отдельных групп населения южных регионов России, так и факторов, влияющих на его трансформацию.

Методологические подходы к анализу процессов трансформации института семьи

Современные исследователи по-разному оценивают происходящие трансформации института семьи и их последствия. Мнения учёных во многом обусловлены теоретическими подходами, которых они придерживаются. В зависимости от этого, изменения в сфере семейно-брачных отношений интерпретируются либо как кризис традиционной модели семьи, либо как её адаптивная модернизация[7]. В российской науке дискуссия по данному вопросу разворачивается между двумя основными позиция- ми: 1) в современной России происходит деградация и разрушение института семьи; 2) идёт адаптивная трансформация семейных структур, их приспособление к меняющимся реалиям. В научном дискурсе понятие кризиса традиционной модели семьи связывается преимущественно с трансформацией её базовых характеристик, сложившихся в рамках патриархального уклада. К таким характеристикам относят финансовое доминирование мужчины как основного кормильца, приоритет детородных и хозяйственных функций женщины, многопоколенный состав семьи, консолидацию родственных связей [8].

Результаты исследований многих учёных свидетельствуют о кризисных тенденциях в трансформации института семьи и брака, что приводит к утрате их базовых функций и социальной значимости. Подобные процессы потенциально чреваты масштабными изменениями демографической структуры, социальных взаимосвязей, духовнонравственных ориентиров и переосмыслением целеполагания развития общества. Так, А. В. Шиловцев анализирует трансформацию ценностных установок в сфере семейно-брачных отношений как угрозу социальной безопасности РФ. В качестве детерминирующих факторов им указываются цивилизационные и социокультурные изменения [9]. В то же время, есть многочисленные утверждения, что «преодоление кризиса возможно с помощью проведения государством комплексной социальной политики, направленной на восстановление (сохранение) традиционных семейных ценностей и форм брака» [10].

В ответ на нарастающие демографические проблемы, связанные с состоянием института семьи и брака, государство предприняло комплекс мер, направленных на повышение стабильности и благополучия семейно-брачных отношений. В 2014 г. Правительством РФ была принята «Концепция государственной семейной политики на период до 2025 года», которая определяет комплекс задач, решение которых должно улучшить экономическую самостоятельность российских семей, расширить меры поддержки института семьи, укрепить традиционные семейные ценности, повысить культурно-образовательный потенциал семей и их финансовое благополучие2.

Однако, несмотря на столь масштабные усилия государства, основные статистические показатели, характеризующие состояние и стабильность институтов брака и семьи в России, демонстрируют устойчивую негативную динамику. В частности, официальная статистика, предоставленная Росстатом, показывает неуклонное снижение количества браков (с 5,8 на 1000 населения в 2012 г. до 5,2 — в 2022 г.), наряду со стабильно высоким числом разводов (около 3,4 на 1000 граждан ежегодно). Кроме того, наблюдается рост доли разводов среди семей с двумя и более детьми (с 7% до 12% за 2012– 2022 гг.). При этом средний возраст вступления в первый брак остаётся неизменно высоким — 31 год для мужчин и 27 лет — для женщин по состоянию на 2022 год 3.

Сравнительный анализ данных переписей населения Российской империи 1897 г. и современной России (2020 г.) демонстрирует разительные негативные изменения в сфере брачно-семейных отношений за прошедшие 100 с лишним лет. Если в конце XIX в. лишь 5% мужчин и 4% женщин в возрасте 50 лет никогда не состояли в браке, то в 2020 г. этот показатель вырос до 35% для мужского и 42% для женского населения соответствующего возраста4. Вышеперечисленные тревожные тенденции подтверждаются исследованиями общественного мнения: согласно ВЦИОМ, 35% россиян положительно относятся к незарегистрированным бракам, 40% считают такую форму отношений допустимой, и лишь четверть респондентов выражает негативное отношение к «гражданским» бракам. Более того, при- мерно 10% взрослого и 16% молодого населения России в качестве предпочтительной для себя формы отношений называют именно «гражданский» брак 5. Подобные данные позволяют сделать вывод о недостаточной эффективности государственных мер поддержки института семьи и брака либо о том, что на их стабильность влияют глубинные социокультурные факторы.

Это подтверждается и тем, что сходные негативные тенденции прослеживаются как в экономически развитых странах Запада (среднегодовые показатели 6,5 браков и 3,2 развода на 1000 человек в США), так и в странах Востока с иными духовнорелигиозными традициями. Так, Е. В. Котельникова и А. А. Нехороших на примере Японии показали, что «даже в такой консервативной стране, если говорить о ценностях и традициях японского общества в брачно-семейной сфере, происходят кардинальные перемены: в условиях жёсткого правового регулирования брачных союзов и социальной политики правительства по стимулированию гендерного равенства снижается мотивация к юридическому закреплению отношений и деторождению, остро встаёт вопрос об экономической доступности брака» [11]. Исходя из этого, нельзя однозначно утверждать, что именно экономическая нестабильность или навязываемые Западом ценности являются главной причиной негативных тенденций в сфере брака и семьи. Даже в традиционном восточном обществе при жёстком регулировании этих институтов происходит их трансформация и снижение мотивации к официальному оформлению отношений. Значит, причины кроются в более глубинных социальных и культурных факторах.

В рамках второго подхода к анализу причин трансформации института семьи и брака в современной России, изменения в сфере брачно-семейных отношений рассматриваются как закономерный процесс перехода от традиционной модели семьи к современной на фоне модернизации и урбанизации российского общества. Данный подход базируется на модерниза- ционной парадигме, в рамках которой семья понимается как динамично развивающийся социальный институт. Меняющиеся социально-экономические условия обуславливают трансформацию её структуры, функций и ценностей в направлении большего соответствия реалиям постиндустриального общества.

Среди основных черт этой трансформации учёные выделяют снижение уровня брачности, рост возраста вступления в первый брак, распространение альтернативных форм семейно-брачных отношений («гражданские браки»), увеличение числа разводов, внебрачных детей и так далее. Подобные структурно-функциональные сдвиги не рассматриваются сторонниками данного подхода как признаки деградации института семьи. Скорее, это отражает адаптивный процесс перехода семьи на новую стадию развития, отвечающую вызовам современности. М. В. Торопыгина пишет: «В настоящее время российской семье присущ ряд социально-структурных характеристик, которые превращают ее по преимуществу в семью нуклеарную, малодетную, с элементами патриархальности — с одной стороны, и наличием форм семейно-брачных отношений, альтернативных традиционным формам — с другой стороны» [12]. А. В. Верещагина предлагает рассматривать трансформацию института семьи как преобразование «формальных и неформальных ограничений, в ходе взаимодействия которых происходит разрушение традиционного института семьи и возникновение нового современного института семьи, характеризующегося разнообразием и большим многообразием типов организации семейной жизни и семейного поведения» . [13]

В условиях изменения ценностных установок и норм поведения происходит снижение эффективности формальных правовых и морально-этических регуляторов семейно-брачных отношений. Всё большее влияние на принятие решений о вступлении в брак, рождении детей, разводе оказывают индивидуальные факторы: материальное положение, карьерные или образовательные планы, психологическая готов- ность, состояние здоровья и др. Так происходит переход от социоцентрической модели регуляции семейно-брачного поведения к более индивидуализированной и прагматичной модели принятия решений исходя из личных возможностей и интересов. Это является одним из ключевых проявлений трансформации института семьи на сегодняшний день.

По мнению видного российского исследователя И. С. Кона, «изменение общепринятого распределения гендерных ролей вынуждает женщин, вовлечённых в политику и общественное производство, принимать участие в процессах, изначально не учитывающих их права и возможности. Мужчины же, вследствие увеличившейся самостоятельности женщин, не могут больше безусловно опираться на такие привычные атрибуты маскулинности, как власть и сила, что побуждает их вырабатывать способность к компромиссу, внимательнее относиться к потребностям женщин и значительно больше заботиться о детях» [14]. С данной точки зрения, трансформация института российской семьи характеризуется переходом от традиционной патриархальной модели семейно-брачных отношений к эгалитарной модели отношений, предполагающей более паритетные отношения супругов, основанные на принципах равноправия и партнёрства.

Таким образом, дискуссия о трансформации института семьи в современном обществе ведётся между сторонниками двух основных подходов — кризисного и эволюционного. Кризисный подход рассматривает происходящие изменения как кризис традиционной модели семьи. Сторонники эволюционного подхода видят в этих процессах закономерную эволюцию семейного института под влиянием модернизации. Как видим, эти парадигмы противопоставляются в научной дискуссии. Точкой компромисса в дебатах является признание обеими сторонами ряда новых дисфункциональных тенденций в сфере брачно-семейных отношений. При этом данные явления пока не интерпретируются как угрожающие самим основам этого социального института.

Это объясняется тем, что базовые функции семьи как для общества и государства, так и в индивидуально-личностном плане сохраняют высокую значимость. В этой связи отдельные исследователи предлагают альтернативный подход, позволяющий нивелировать противостояние между кризисным и эволюционным видением проблемы, открывая возможность рассматривать институциональные трансформации в сфере семьи в более широком социокультурном контексте. Речь идет об изучении как разрушения традиционных, так и формирования новых моделей семейных отношений на фоне общей эволюции российского общества. При этом институциональный выбор в настоящем рассматривается как обусловленный социокультурной траекторией прошлого. Такой подход коррелирует с синергетической парадигмой, получающей сегодня распространение в социальных науках.

Синергетический подход интерпретирует кризисные тенденции в социуме не как закономерный упадок или деградацию, а как переходные процессы для открытых самоорганизующихся систем, находящихся в точке бифуркации. С этих позиций семья понимается как динамическая система, обладающая потенциалом нескольких институциональных вариаций — аттракторов. Под влиянием внешних социокультурных факторов происходит возрастание числа таких альтернативных моделей, параллельно растет уровень энтропии и дезорганизации всей системы семейно-брачных отношений. Согласно синергетической парадигме, это в конечном итоге приведёт к её качественной трансформации.

Особенности трансформации моделей гендерного поведения современной семьи в национальных регионах Юга России

Современная российская семья демонстрирует высокую степень неоднородности: наблюдается многообразие семейных практик, моделей супружеских и родительско-детских взаимоотношений. Происходит смешение традиционных патриархальных и инновационных эгалитарных семейных норм, отмечается высокий уровень рисков распада брачных союзов. Указанные тенденции присущи, хотя и в меньшей степени, регионам Юга России, которые также испытывают воздействие глобальных и локальных факторов экономического, социокультурного и духовно-нравственного характера. Южный макрорегион РФ является одним из наиболее неоднородных по этническому и конфессиональному составу населения, именно поэтому противоречия и особенности трансформации гендерного поведения и семейных отношений здесь очень отчётливо проявляются и обусловлены они наличием гендерных стереотипов, которые в свою очередь обусловлены менталитетом, воспитанием, традициями и культурными ценностями в обществе. Традиционный гендерный порядок автохтонных этносов Южного макрорегиона всегда характеризовался выраженной патриархальностью семейных отношений, доминирующей ролью старшего мужчины в качестве главы расширенной семьи, жёстким разделением труда по половозрастному признаку, наличием развитых обычаев гендерной сегрегации, фактическим исключением женщин из публичной сферы и так далее.

С целью анализа текущих тенденций трансформации института семьи и гендерных ролей в полиэтничной среде Юга России были проведены сравнительные исследования на основе единой программы и методики сбора и анализа данных по предварительно определённой территориальной выборке. Говоря о территориальной выборке, необходимо отметить, что среди южных регионов России отечественные социологи выделяют субрегионы, основная масса населения которых имеет черты социальнопсихологических и культурных отличий друг от друга. Так, Л. В. Клименко выделяет следующие территории: «1) субрегионы с преобладающим русскоязычным населением, относительно развитой экономикой, урбанизированным населением, которое разделяет модернистские типы социального взаимодействия (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край); 2) республики Северного Кавказа, переходящие с традиционного на индустриальный уровень социально-экономического развития (Адыгея, Кабардино-Балкарская — КБР, Карачаево-Черкесская — КЧР, Северная Осетия-Алания — РСО); 3) республики с преобладающей традиционной культурой, с демодернизированной экономикой (Ингушетия, Чеченская, Дагестан). Можно увидеть близость социокультурных процессов в субрегионах одной типологической группы, что позволяет сравнивать различные территориальные субъекты Юга России» [16].

Отметим, что для возможности оценки в динамике всех процессов трансформации моделей семейного поведения и ценностей потребовалось обращение к ранее реализованным в данном направлении исследованиям. Так, в работе использованы данные серии прикладных социологических исследований по единой методике, выполненных различными авторами в ряде территориальных субъектов Южного федерального округа6. В 2023 г. был проведен повторный опрос с расширением географии: в ракурс исследования были дополнительно включены Республика Дагестан и Ставропольский край. Аналитическую базу данного исследования составили результаты социологического опроса «Выявление особенностей социо-демографического, экономического и трудового поведения населения», проведенного Институтом социальноэкономических исследований ДФИЦ РАН среди населения ряда национальных регионов Юга России (с преобладающим представительством Республики Дагестан) и неко торых других су бъектов РФ7.

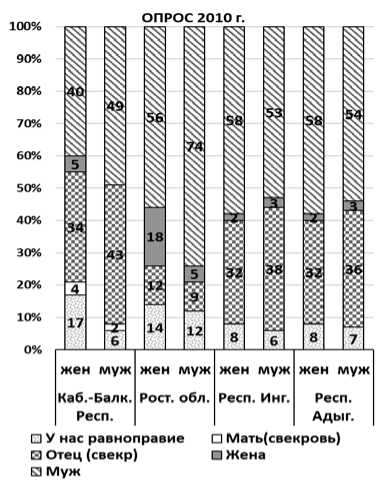

Результаты повторных сравнительных социологических исследований показывают, что за рассматриваемый период большинство опрошенных мужчин на Юге России продолжают оценивать свой статус в семье как лидирующий. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в ответах самих мужчин: от 49% в КБР до 74% в Ростовской области в 2010 г. называли себя главой семьи. Подобная картина сохраняется и в 2023 г. — 52% и 66% соответственно, хотя надо признать, что в Ростовской области опрошенные мужчины стали менее категоричны в данном вопросе. В Республике Дагестан главой семьи считают себя 71% мужчин, и это самый высокое значение показателя.

Женщины более склонны оспаривать традиционную гендерную иерархию, их по- зиция менее категорична, но также отражает патриархальные взгляды: от 40 до 58% женщин в 2010 г. и от 49% до 65% в 2023 г. считают главой семьи мужа. Примечательно, что самый высокий показатель в 2023 г. (65%) также приходится на Республику Дагестан. Установки на эгалитарные гендерные отношения в семье чаще демонстрируют жительницы Ростовской области: доля женщин, указывающих на равноправие в семье, возрастает с 14% в 2010 г. до 21% в 2023 г., доля мужчин с подобными установками также увеличивается с 12% в 2010 г. до 14% в 2023 году. Аналогичная картина прослеживается и в Ставропольском крае, здесь 23% женщин и 19% мужчин указывают на то, что, они придерживаются принципа равноправия в семейных отношениях (рис. 1).

Рис. 1. Ответы на вопрос «Кто является главой вашей семьи?» в 2010 и 2023 гг., % Fig. 1. Answers to the question «Who is the head of your family?» in 2010 and 2023, % Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.

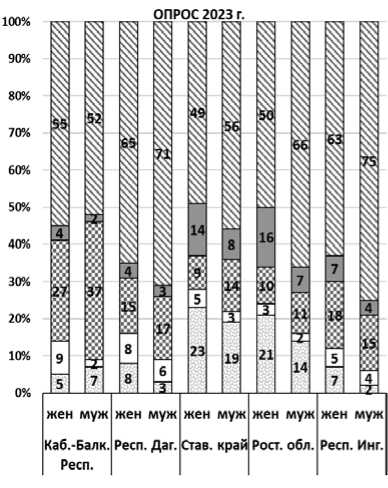

Анализ рейтинга факторов, определяющих лидирующую роль в семье, показывает, что жители Юга России чаще всего апеллируют к аскриптивным характеристикам, то есть приписанным от рождения. Получен- ные данные свидетельствуют об устойчивости традиционных патриархальных представлений относительно внутрисемейной иерархии в современной России. Подавляющее большинство (72%) респондентов разде- ляют мнение, что роль главы семьи детерминирована гендером и в силу традиционных социокультурных установок принадлежит мужчине. В таких национальных республиках, как Ингушетия и Адыгея, сохраняется ориентация в первую очередь на пол, а затем на возраст как основания лидерства в семье.

Аналогичная ситуация в 2023 г. отмечается в Республике Дагестан. Однако здесь очень чётко прослеживается ориентация мужчин и женщин на гендерный фактор как определяющий семейную иерархию. Вместе с тем наблюдаются гендерные различия во взглядах на лидерство в семье. Женщины проявляют большую склонность оспари- вать традиционные аскриптивные (приписанные от рождения) статусы в семье, обусловленные полом и возрастом. В качестве оснований лидерства они чаще апеллируют к личностным характеристикам (сила характера, ум, ответственность) и материальным ресурсам (уровню дохода, имущественному положению). Таким образом, для женщин более характерно делать акцент на достижительных, личностно и материально обусловленных иерархиях внутри семьи. Это может отражать их стремление оспорить традиционное главенство мужчин, основанное преимущественно на половозрастном статусе (рис. 2).

Рис. 2 Ответы на вопрос «Чем определяется роль главы семьи?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 2 Answers to the question «What determines the role of the head of the family?» in 2010 and 2023, % Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.

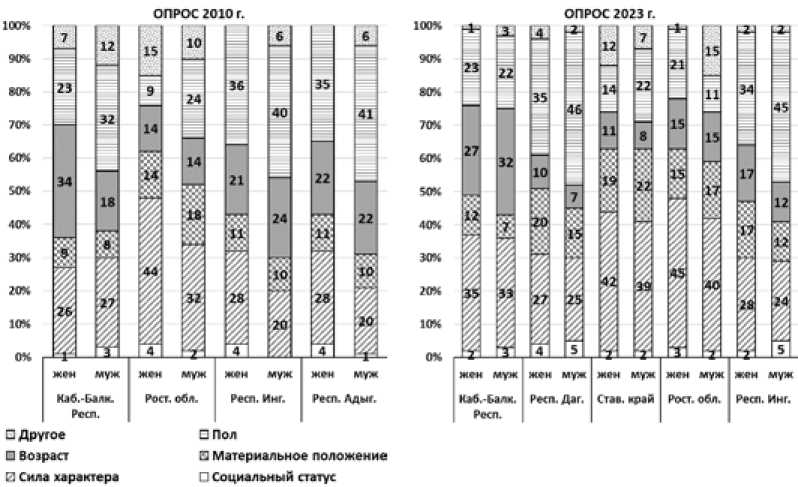

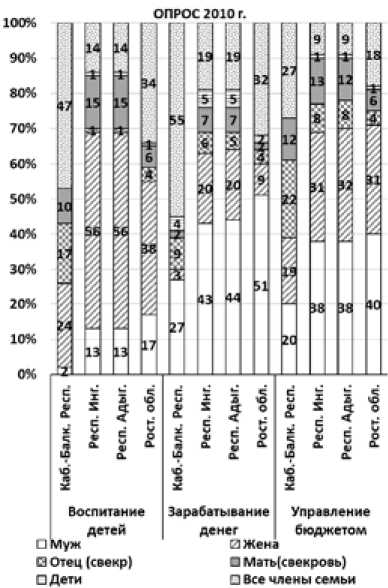

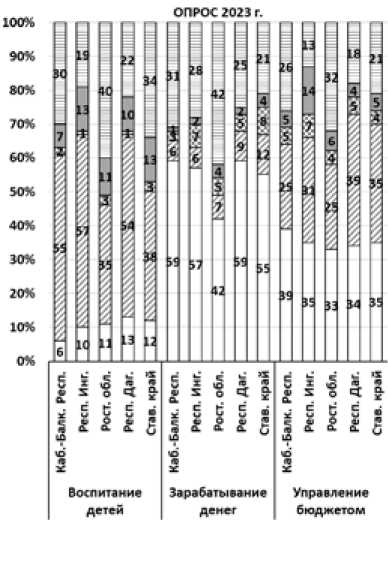

Результаты повторных сравнительных исследований, посвященных вопросам воспитания детей, показывают, что примерно в половине случаев основную ответственность за это несёт супруга. Вместе с тем, за период с 2010 по 2023 гг. отмечается рост числа указаний на то, что в детской социализации участвуют оба родителя или все члены семьи (данная тенденция про- слеживается во всех регионах, кроме КБР). В этот же период в национальных республиках Северного Кавказа наблюдается некоторое увеличение роли мужа в зарабатывании денег, но параллельно растет доля мнений о том, что в материальном обеспечении семьи и управлении бюджетом участвуют все её члены (данная динамика также не характерна для КБР). В Ростовской области в на- стоящее время большинство респондентов констатируют равное участие обоих су- пругов в зарабатывании и расходовании средств (рис. 3).

Рис. 3. Ответы на вопрос «Кто в Вашей семье преимущественно занимается следующими делами?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 3. Answers to the question «Who in your family is mainly engaged in the following activities?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.

В вопросах и мнениях по распределению домашних обязанностей в семье, в регионах Юга России демонстрируется устойчивое сохранение традиционной модели. Согласно ей, такими видами работ как приготовление пищи, стирка, уборка и глажка занимаются преимущественно женщины. На этом фоне наибольшая поляризация гендерных ролей в выполнении домашней работы проявляется в традиционалистски ориентированных северокавказских республиках, таких как Ингушетия и Дагестан. В меньшей степени гендерное разделение труда выражено в республиках с переходным типом гендерной культуры — Кабардино-Балкарии и Адыгее. И наиболь- шее число указаний на паритетное распределение домашних обязанностей демонстрируют Ростовская область и Ставропольский край с преобладанием русскоязычного населения, где влияние традиционных гендерных предписаний слабее. Это подтверждает, что распределение домашнего труда между супругами в значительной мере определяется региональной гендерной культурой и уровнем патриархальности того или иного социума.

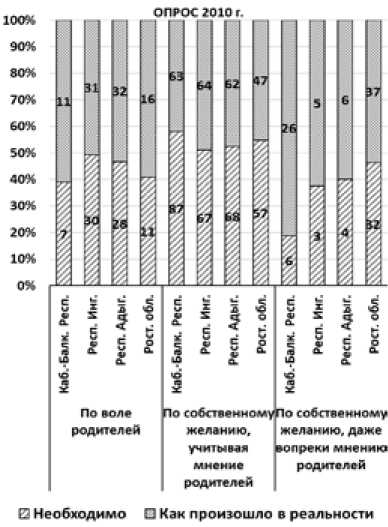

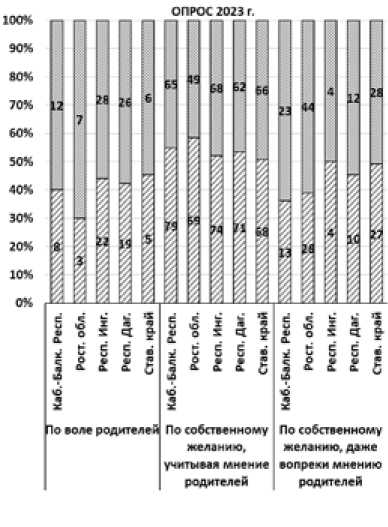

Исследования традиционных культур показывают ведущую роль родителей в процессе выбора брачного партнера для своих детей. Однако результаты социологических опросов на Юге России в период с 2010

по 2023 гг. демонстрируют постепенные изменения: во всех обследованных регионах среди молодежи сохраняется доминирующая установка на вступление в брак по собственному выбору, но с учётом мнения родителей. Это указывает на сочетание личных предпочтений и традиционных норм при выборе брачного партнёра. Вместе с тем, по сравнению с предыдущими периодами, отмечается значительное снижение ориентации исключительно на брак по воле родителей, без учёта собственного мнения. Эта тенденция наиболее выражена в регионах с переходным и эгалитарным типами гендерной культуры (например, в Кабардино-Балкарии, Ростовской области), где патриархальные установки ослабевают. Таким образом, сохраняются элементы традиционного брака, организуемого старшим поколением, но растёт значение личной инициативы и предпочтений молодых людей в выборе супруга/супруги. Это отражает постепенный переход к более эгалитарным отношениям в семье (тенденция наиболее выражена в Ростовской области и Ставропольском крае).

В республиках Северного Кавказа с сильными позициями традиционализма (Дагестан, Ингушетия) также фиксируется некоторое ослабление роли родителей в выборе супруга, однако показатели приверженности «традиционной» модели брака здесь по-прежнему значительно выше по сравнению с другими регионами. В настоящее время наибольшее сохранение архаичных традиций в сфере брачных отношений отмечается в Дагестане и Ингушетии. В то же время в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ростовской области четко прослеживаются процессы эмансипации молодёжи, выражающиеся в тенденции к заключению браков по личному выбору, вопреки позиции старшего поколения (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, необходимо вступать в брак и как это произошло в Вашем случае?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 4. Answers to the question «How do you think it is necessary to get married and how did this happen in your case?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе поведенного социологического исследования.

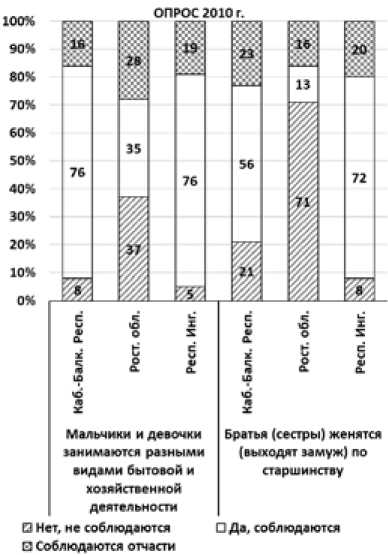

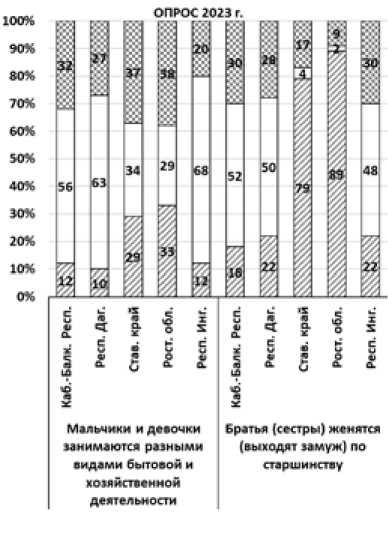

В рамках проведённого социологического исследования трансформации ценностных установок в сфере семейно-брачных отношений, особое внимание было уделено анализу гендерного разделения бытового и хозяйственного труда при воспитании детей. Результаты опросов 2010 и 2023 гг. показывают, что норма о выполнении мальчиками и девочками различных видов домашней работы по-прежнему широко распространена и поддерживается большинством семей Юга России. В 2010 г. доля респондентов, подтвердивших соблюдение данной традиции, варьировалась от 35% в Ростовской области до 76% в КБР и Ингушетии. Опрос 2023 г. подтвердил доминирование гендерно дифференцированного подхода к распределению бытовых обязанностей: от 29% до 68% респондентов отметили его соблюдение. Лидерами по количеству ответов «да, соблюдается» являются республики Дагестан и Ингушетия (63% и 68% соответственно). Вместе с тем, отчётливо прослеживается постепенное снижение степени гендерной сегрегации в этой сфере. Особенно заметна данная тенденция в Ставропольском крае, где лишь 34% опрошенных подтвердили разделение домашних обязанностей между мальчиками и девочками.

Таким образом, мы можем делать выводы о том, что традиционные гендерные нормы в бытовой сфере постепенно утрачивают свои позиции, особенно в наиболее урбанизированных регионах Юга России, хотя пока и остаются распространенными. Что касается ценностных установок в сфере брачно-семейных отношений и трансформации традиционных норм, регламентирующих порядок вступления в брак представителей одного поколения в зависимости от их возраста и пола, то здесь результаты опросов 2010 и 2023 гг. демонстрируют постепенное ослабление практики женитьбы/ замужества братьев и сестер в соответствии с принципом старшинства. Если в 2010 г. от 13% до 56% респондентов (в зависимости от региона) подтверждали соблюдение данной нормы в их семьях, то в 2023 г. этот показатель снизился до 2–52%. Особенно заметно падение доли сторонников браков по старшинству в Ростовской области (с 13 до 2%) и Ставропольском крае. В то же время в республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия) по-прежнему сохраняется высокий уровень поддержки данной архаичной практики (порядка 50% опрошенных). Безусловным лидером в это сфере остаётся КБР несмотря на некоторое снижение показателя с 56% в 2010 г. до 52% в 2023 г. (рис. 5.). В целом, эмпирические данные свидетельствуют о заметных изменениях в системе регулирования брачных отношений, выражающихся в трансформации традиционных предписаний и ослаблении их влияния на поведенческие практики в большинстве регионов Юга России.

Выводы

Проведённый анализ результатов повторных социологических исследований гендерных установок населения различных регионов Юга России в 2010–2023 гг. позволяет выделить три основные модели гендерного взаимодействия в семейнобрачной сфере, различающиеся по степени традиционности/модернизированности. Первая модель — традиционный (патриархальный) тип гендерных отношений — сохраняется в этнотерриториальных образованиях Северного Кавказа, прежде всего в Дагестане и Ингушетии. Здесь стабильно доминируют андроцентричные установки как у мужчин, так и у женщин. Вторая модель — переходный (трансформирующийся) тип гендерного взаимодействия — характерна для Кабардино-Балкарии и Адыгеи. В данных республиках наблюдается рассогласование гендерных установок: женщины в большей степени ориентированы на эгалитарные отношения и эмансипацию от традиционных норм, в то время как мужчины сохраняют патриархальные взгляды. Наконец, в Ростовской области и Ставропольском крае доминирует третья — эгалитарная модель гендерного порядка, предполагающая относительное равенство и партнерство в семейно-брачных отношениях.

Рис. 5. Ответ на вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье следующие нормы поведения?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 5. The answer to the question «Are the following standards of conduct observed in your family?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.

Результаты исследования позволяют также зафиксировать трансформацию некоторых базовых параметров гендерного порядка в семейно-брачных отношениях на Юге России. В частности, в северокавказских республиках обнаруживается тенденция постепенного снижения роли старшего мужчины (отца/свекра) в принятии решений. Кроме того, происходит ослабление традиционных этнокультурных норм и правил поведения, регулирующих взаимодействие между представителями разных поколений и полов в семейном пространстве.

Наконец, во всех обследованных регионах растёт уровень субъектности и коллегиальности супругов в вопросах финансового контроля и распоряжения семейным бюджетом. Это свидетельствует о постепенной трансформации традиционных моделей гендерной стратификации в семейно- брачной сфере под влиянием модернизационных процессов, об усилении тенденций к эгалитаризации отношений в семье.

Несмотря на общую тенденцию к постепенной трансформации традиционных гендерных представлений и практик под влиянием модернизации, большинство мужчин по-прежнему разделяют патриархальное видение распределения ролей и власти в семейной сфере. Они оценивают свой статус как лидирующий и поддерживают асимметрию в выполнении домашних обязанностей. В то же время среди женского населения отчётливо фиксируется запрос на пересмотр традиционных гендерных контрактов в пользу большего равенства и справедливого распределения семейноролевой нагрузки. Значительная часть женщин демонстрирует ориентацию на реализацию эгалитарной модели отноше- ний, предполагающей паритет во властнораспорядительных функциях и принятии решений. Расширение их образовательного и профессионального горизонта, актуализация публичной дискуссии по проблемам частной жизни будут способствовать дальнейшей модернизации системы гендерного взаимодействия в направлении равноправия и эгалитаризма.

Список литературы Трансформация института семьи в регионах юга России: факторы, тенденции и специфика

- Шишлова, Е. Э. Трансформация гендерной идентичности: социально-психологический аспект / Е. Э. Шишлова // Вестник МГИМО-Университета - 2012. - № 1 - С. 204-210. EDN: OPFNAH

- Кулакова, К. А. Социально-психологические особенности тендерных различий / К. А. Кулакова // Психология в экономике и управлении. — 2013. — № 2. — С. 131-135. EDN: ORXRRD

- Клименко, Л. В. Динамика социетальной сферы Юга России (социокультурное измерение): автореф. дис.... д-ра соц. наук по специальности 22.00.06 / Л. В. Клименко. — Майкоп, 2016. — 22 с. EDN: ZOBFBL

- Скорик, А.П. Современные гендерные трансформации и положение женщин на Юге России / А. П. Скорик, В. И. Череватенко. — URL: https://pandia.ru / text / 78 / 641 / 68211.php (дата обращения: 27.01.2024).

- Дзуцев, Х. В. Гендерный аспект в духовной жизни населения республик Северного Кавказа / Х. В. Дзуцев, А. П. Дибирова // Женщина в российском обществе. — 2020. — № 1. — С. 113-126. EDN: PDRXRW

- Сиражудинова, С. В. Гендерная политика в республиках Северного Кавказа: современные тенденции / С. В. Сиражудинова // Женщина в российском обществе. — 2013. — № 1. — С. 14-19. EDN: PWHJFB

- Гурджиян, М. В. Кризис семьи в современной России и пути его преодоления / М. В. Гурджи-ян // Общество: философия, история, культура. — 2017. — № 1. — С. 59-62. EDN: XISEWJ

- Урусова, Е. А. Современная семья как отражение трансформации российского общества / Е. А. Урусова // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. — 2016. — Т. 6. — № 11. — С. 25-28. EDN: XVBEYL

- Шиловцев, А. В. Ценностные трансформации института семьи как угроза социальной безопасности России / А. В. Шиловцев // Агропродовольственная политика России. — 2012. — № 10. — С. 49-53. EDN: VOBPET

- Галкина, Е. П. Трансформация института семьи в условиях современных модернизацион-ных процессов / Е. П. Галкина, М. И. Кадничанская // Вестник ОмГ У. Серия: Экономика. — 2015. — № 3. — С. 193-200. EDN: UYWGWP

- Нехороших, А. А. Трансформация института семьи в Японии / А. А. Нехороших // Иностранные языки в современном мире: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 25 апреля 2019 г.). — Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет, 2019. — С. 97-99. EDN: BWHARU

- Торопыгина, М. В. Современные тенденции социализации старшеклассников и молодежи (по материалам исследований 2011-2014 гг. группы изучения современных тенденций формирования личности в сфере образования): автореф. дис.. канд. филос. наук по специальности 09.00.11 / М. В. Торопыгина. — Москва, 2011. — 22 с.

- Верещагина, А. В. Институциональные изменения в семейной сфере и демографические перспективы России: методологическая матрица исследования / А. В. Верещагина // Гуманитарий Юга России. — 2012. — № 4. — С. 82-93. EDN: RKSFCH

- Кон, И. С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции / И. С. Кон // Постклассические гендерные исследования / отв. ред. Н. Х. Орлова. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбУ, 2011. — С. 8-32.

- Горяев, М. С. Проблемы трансформации семьи и брака в отечественной историографии / М. С. Горяев, Б. А. Оконов // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. - 2017. - Т. 2. - № 2(35). - С. 84-88. EDN: UVNCMD

- Клименко, Л. В. Семья в поликультурном пространстве Юга России: этногендерное измерение / Л. В. Клименко // Женщина в российском обществе. — 2021. — № 3. — С. 99-116. EDN: CVAEEV