Трансформация этнодизайна в моде: от традиции к инновации

Автор: Токарева О.В., Алясова В.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается генезис мировой трансформации костюма в его историческом развитии. Представлены ключевые примеры изменения моды, связанные с социально-политическими событиями, которые оказали влияние на эти перемены. В результате исследования можно увидеть, как элементы одной традиции в моде прошлых эпох в результате трансформации соединяются с традициями иного времени и стилизуются в инновационные модели модной одежды. На примере разработки одной инновационной модной коллекции показано, каким образом в этнической моде создаются новые модели моды. В статье представлен результат соединения четырех традиций, которые сконструированы в одной инновационной модной коллекции из семи костюмов.

Этно-изайн, мода, костюм, история, стиль, традиции, инновации, трансформация, модерн, постмодерн, ориентализм

Короткий адрес: https://sciup.org/170209463

IDR: 170209463 | УДК: 687.01:39 | DOI: 10.31443/2541-8874-2025-2-34-100-109

Текст научной статьи Трансформация этнодизайна в моде: от традиции к инновации

Проблема поиска новых осмысленных форм в современной моде обусловлена тем, что костюм – это не только одежда прикрывающая те- лесность, костюм – отражение индивидуальной сущности любого человека. Костюм – это образ его неповторимой идентичности и отражение времени, в котором он живет. Исследование трансформации этнодизайна в моде актуально в поиске выявления культурных традиций, их сохранения и передачи будущим поколениям. В условиях глобальной трансформации современного мироустройства обращение к истокам нашей культуры является поиском самих себя, самоидентификации через культуру, осознанному самовыражению через этнические мотивы, например в визуальных образах моды. Мода – это коммуникация, а костюм – всегда сообщение, в котором заложены глубокие знаки и символы. Наше исследование направлено на раскрытие этих символов. Актуальность исследования состоит в поиске определения нашей самоидентификации через костюм, в котором заложены скрытые смыслы и символы, которые отражает искусство моды, проявленное в визуальной семиотике.

Литературный обзор: А. Ю. Астахов, О. В. Абрамова, К. Бордериу, Г. Ф. Валеева-Сулейманова, Г. Вейс, И. В. Винниченко, А. Н. Громова, О. С. Замазий, В. А. Мальцева, К. О. Мукажанова, И. Ю. Стрелкова, О. В. Токарева, Ю. И. Чежина и др. [1–15].

Объект . Этнодизайн в моде.

Предмет . Изучение трансформации этнодизайна в моде: от традиции к инновации.

Методология. Использовался культурно-исторический подход.

Методы. Сравнительный исторический анализ; общенаучные методы обобщения, индукция, дедукция; приемы деконструктивизма и ориентализма при создании эскизов.

Цель . На основе изучения генезиса мировой трансформации этнодизайна в моде выявить ключевые момента трансформации костюма в его историческом развитии.

Задачи : 1) изучить историю костюма от античности до наших дней; 2) найти периоды трансформации в европейской моде; 3) проанализировать известные коллекции художников-дизайнеров, чьи работы создали предпосылки для трансформации в мировой моде; 4) разработать эскизы инновационной коллекции одежды с элементами и деталями одежды периодов трансформации в моде с добавлением этнических узоров и орнаментов.

Новизна . Впервые выведена формула получения инновационной коллекции одежды для современной этнической моды. Инновацией в модной одежде потенциально становится сумма трех независимых модных традиций, которая производит инновацию.

ТМ + ТПМ + ТСО = ИК, где ТМ – традиция модернизма; ТПМ – традиция постмодернизма; ТОС – традиция скифских орнаментов; ИК – инновация коллекции образов современной моды.

Результаты

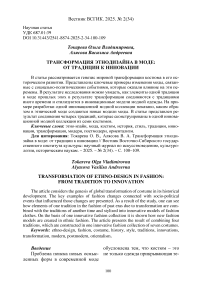

На основе деталей из трех традиций исторической моды: модерна, постмодерна и этностилистики ориентализма скифской традиции созданы эскизы инновационной коллекции одежды современной моды, представленной в семи костюмах, тезируются в инновацию новых об-где элементы разных традиций син- разов (рис. 1–4).

Рис. 1. Эскизы коллекции с использованием этнических мотивов 2025 г.

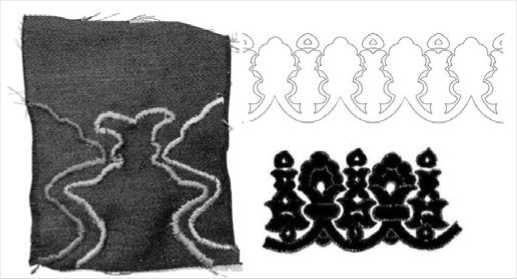

Рис. 2. Вариант вышивки этнического орнамента эпохи скифов. Художник-дизайнер В. В. Алясова; научный руководитель О. В. Токарева

На основе нашего исследования мы разработали инновационную коллекцию современной одежды с использованием этнических мотивов. В основе концепции лежат принципы трансформации известных традиций в мировой истории костюма в инновацию современной моды. Коллекция представляет собой семь костюмов в черно-белой цветовой гамме.

В конструировании костюмов используются следующие элементы: рукава-буфы различных форм, отсылающие нас к эпохе модерна XIX в.; использование полупрозрачных материалов, которые стали трендом западноевропейской моды благодаря костюмам, которые придумал Лион Бакст к «русским балетам» Сергея Дягилева во время его гастролей с «Русскими сезонами» по Европе; приемы деконструктивизма, проявленные в деталях асимметрии большинства костюмов коллекции; архаичные орнаменты эпохи скифов, выполненные в технике машинной вышивки (см. рис. 2). Коллекция символизирует уважение к историческому прошлому и национальной культуре, проявленной через костюм. Наша коллекция символизирует проявление воли и стойкости характера наших предков.

В результате исследования мы обнаружили, что на протяжении всей истории костюм постоянно трансформировался в зависимости от тех или иных исторических событий. Мы рассмотрели несколько периодов. Например, в период эпохи персидского владычества на Анатолийском полуострове одежда греков была богато украшена азианизмами. В ней использовались легкие азиатские ткани, такие как хлопок и шелк, которые были богато украшены пестрыми восточными узорами и орнаментами: клетка, орнаменты в виде сфинксов и грифонов и др. В основном одежда греков представляла собой большие куски ткани, которые драпировались различными способами. С приходом дорийцев с севера на юг Греции в результате

Пелопонесской войны одежда греков становится более простой и лаконичной, без азиатских излишеств в узорах и орнаментах. Используются ткани из шерсти и льна. После завоевания Александром Македонским Персии эллинистическая традиция в одежде приходит в Азию и перемешивается с традициями азиатских народов [11, с. 33-53].

Другой пример рыцарской культуры XI-XII вв., когда в моду вошла геральдическая символика, благодаря воинским забавам, которые впоследствии переросли в настоящие военные сборы, которые подготавливали рыцарей к боевым сражениям. Отличительной особенностью костюмов рыцарской куртуазной культуры было цветовое и символическое наполнение костюма. Цвет одежды выбирался в соответствии с принадлежностью человека к определенному роду и его статусу. Гербовые изображения обычно были прихотью владельца, а цвет могла выбрать возлюбленная рыцаря, образ которой мог быть изображен на самом гербе. В геральдике герба присутствовали хищные звери для устрашения врага. Геральдическая символика в цвете, знаках и символах имела свое отражение и на повседневной одежде, которую носили и мужчины, и женщины. Такие костюмы могли принадлежать только аристократическому роду, имеющему соответствующую геральдику [2].

Эпоха ландскнехтов, или наемных солдат, конца XV - начала XIV в. в Германии, характеризуется модой на одежду с разрезами. Есть даже легенда, в которой говорится, что во время боев их одежда довольно быстро рвалась и превращалась в клочья. Воины прямо на поле битвы зашивали ее при помощи знамен противника. Яркая ткань проглядывала через разрезы и отличалась по цвету от основного костюма. Впоследствии такой костюм каждый из ландскнехтов делал себе самостоятельно и ни один не был похож на другой. По цветовой гамме он мог быть двухцветным, где правая и левая стороны костюма были из разной по цвету ткани, а в разрезах виднелся уже другой цвет. Такой стиль одежды олицетворял свободу и независимость наемников. Позднее эта мода перешла и в эпоху Возрождения, где разрезы делались в основном в верхней части одежды аристократов. Через них выглядывали белые сорочки и это делалось специально. Были популярны мужские штаны мипарти, где каждая из штанин выполнялась из определенной ткани. Тенденция на разрезы была не только модным веянием, но и вопросом комфорта. Поскольку костюм был довольно узок и затруднял движени, поэтому разрезы в основном делали в области локтей, коленей, плеч [12].

В Российской империи Петр I ввел запрет на русский костюм в 1699 г. Мужской костюм включал-элементы немецкого костюма и шился из дорогих тканей. В женский костюм, ранее свободный, не сковывающий движения и полностью закрытый, вошли неудобные корсеты, пышные юбки и большие парики.

Русский вариант европейского костюма подгонялся под погодные условия. В целом «русификация» немецкого костюма была направлена на объединение всех подданных к подражанию европейской моды, которая характеризовалась как мода «второй свежести» [10].

Во времена правления Екатерины II в аристократической среде вновь произошли изменения в ношении костюма. Императрица вводит понятие «русского платья». По происхождению немка, правительница всеми способами хотела подчеркнуть, что она русская императрица, тем самым старалась продвинуть традиционный русский костюм. Ее «русское платье» состояло из светлой юбки, которая выглядывала из-под верхнего бархатного платья с объемными рукавами со шлейфом. Платье украшалось растительным орнаментом в технике золотого шитья [5].

«Русское платье» было закреплено последним русским императором Николаем II и существовало при императорском дворе вплоть до 1917 г. В годы его правления масштабным мероприятием стал костюмированный бал, который подразумевал не просто развлечение, а возвращение к традициям русского, этнического, московского костюма [15].

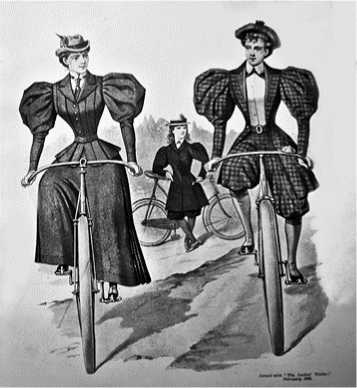

В это же время в XIX в., в эпоху модерна, в моду вновь приходят объемные рукава. Рукава-буфы, как их называли, использовались при пошиве мужского европейского костюма во времена раннего и высокого Возрождения. Рукава-буфы – неотъемлемый атрибут костюма мужчин, которые стремились показать свою мужественность посредством больших плеч и «квадратной» фигуры. Однако в XIX в. рукава-буфы начинают использовать при пошиве только женского костюма. Большие рукава на платьях символизировали материальный достаток женщины, так как считалось, что только богатые могут позволить себе носить платья с такими рукавами, потому что ткань была очень дорогой. Такой элемент одежды создавал эффект «песочных часов» и подчеркивал, с одной стороны, тонкую женскую талию, с другой – демонстрировал право женщин иметь права наравне с мужчинами через право использовать маскулинные детали в женском костюме. На наш взгляд, на возвращение в женскую моду мужских рукавов повлияли социально-политические события, в том числе женская эмансипация, которая набирала обороты в те времена в Европе [8–9].

При создании нашей коллекции одежды в сочетании с другимии элементами в стиле модерна XIX в. мы ьакже использовали рукава-буфы (см. рис. 3).

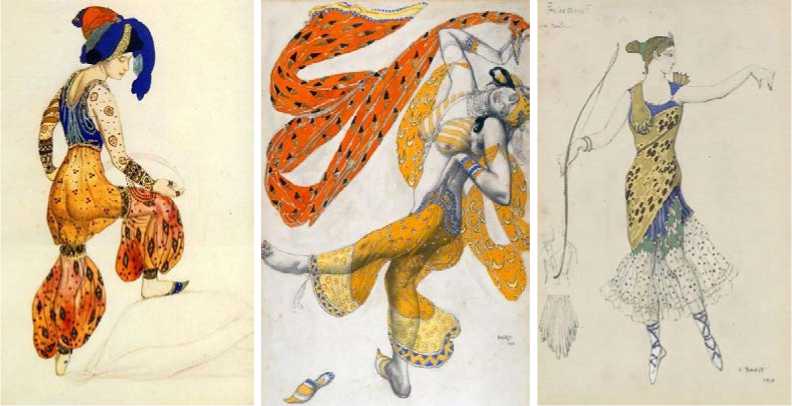

Русские балеты С. Дягилева в оформлении художника Лиона Бакста также повлияли на использование вуалей в нашей коллекции. Л. Бакс вдохновлялся восточным искусством, и поэтому его костюмы к балетам на восточную тему были олицетворением сказочной роскоши и утонченной изысканности. Отличительной особенностью костюмов

Бакста было использование ярких цветов, восточных узоров и орнаментов, полупрозрачных тканей. Возможно поэтому с конца XIX в. в европейскую моду вошло широкое использование прозрачных тканей, которые до сих пор актуальны.

Рис. 3. Девочки на велосипеде

1896 г. Рукава-буфы [6]

В нашей коллекции мы также используем полупрозрачные материалы. Эта деталь придает образу воздушность, утонченность и законченность образа [3] (см. рис. 4).

Во второй половине ХХ в. течение деконструктивизма становиться одним из самых противоречивых и популярным на модных подмостках. Йоджи Ямамото – японский дизайнер совершил настоящую революцию в мире моды. На его мировоззрение повлияли события из детства: смерть отца на фронте, катастрофа после американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, – все это стало отражением его коллекций. Ямомото и другие японские дизайнеры внедрили в привыч- ную традиционную моду нестандартные инновационные композиционные решения женского и мужского костюмов. В моду вошли необработанные края, асимметрия, объемные формы. Главным акцентом Ямомото стала черная цветовая гамма, которая отражала всю его боль и символизировала некую защитную оболочку от внешнего мира и моральных потрясений. Стилистическими приемы традиции асимметрии и рваных краев мы использовали при разработке эскизов нашей инновационной коллекции [14; 1].

Рис. 4. Эскизы Л. Бакста в восточном стиле [4]

По нашему мнению, в современной моде популярность набирает использование этнических узоров и орнаментов, - этнический стиль. [7] При создании нашей коллекции одежды мы используем приемы этого направления, обращаемся к архаике, к эпохе скифов. В наших эскизах представлены рисунки скифских орнаментов и фото образца ручной вышивки (см. рис. 12).

Заключение

Таким образом, при изучении истории костюма начиная с V в. до н. э. и до настоящего времени, особое внимание мы уделили в том числе периодам трансформации в истории моды. На наш взгляд, на изменения в моде и костюме, влияние оказывают социально-политические события, которые становятся факторами трансформации как в прошлом, так и в настоящем, поэтом мода так циклична. Корсетные платья с объемными рукавами-буфами, прозрачные ткани, асимметричные силуэты и уход от классических приемов композиции - все это традиции прошлых эпох, которые в современной моде в сочетании с элементами разных традиций становятся инновацией. Современные дизайнеры используют приемы этнической одежды прошлого при создании инновационной современной одежды.

Теоретическое значение заключается в выявлении формулы создания инновационных моделей в моде. Сумма трех традиций – модернизма, постмодернизма и архаических этнических орнаментов скифов равно- значны инновации современного образа модной коллекции.

Практическое значение заключается в возможности использования нашего теоретического вывода в практике создания новых дизайнерских коллекций одежды.