Трансформация компонентов биогеоценозов видами рода рейнутрия (Reynoutria houtt.) на примере Московской агломерации

Автор: Кадетов Никита Геннадьевич, Шамонова Мария Артмовна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды

Статья в выпуске: 1 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа оригинальных полевых материалов исследованы непосредственные механизмы трансформации компонентов биогеогценозов одними из наиболее агрессивных инвазионных видов - представителями рода рейнутрия (Reynoutria Houtt.). Исследование проводилось в границах Московской агломерации, где проблема биологических инвазий стоит весьма остро. Особое беспокойство вызывают именно виды рода рейнутрия, более распространённые в урбанизированном ландшафте, нежели в сельской местности, и при этом способные повреждать фундаменты построек и коммуникации. Показано, что при длительном сохранении популяций рейнутрии возможна полная деградация изначальных фитоценозов с разрушением их состава и структуры. Большое количество корней позволяет рейнутрии задерживать более мелкие частицы почвы и тем самым изменять физические свойства почв. Минерализация почв в местах произрастания рейнутрии падает в 1,3-2 раза по сравнению с контрольными точками; пверхностные горизонты почв беднеют и подвержены осолонцеванию. Отмечена тенденция к закислению почв рейнутрией. Столь значительная трансформация поверхностных горизонтов почв указывает на неэффективность механических методов борьбы с рейнутрией, а также сложность рекультивации земель после удаления вида. Существенное значение приобретает организация мероприятий, направленных на ограничение распространения растений рода на территории Средней полосы Европейской России.

Инвазионные виды, рейнутрия, трансформация, почва, фитоценоз, московская агломерация

Короткий адрес: https://sciup.org/147244108

IDR: 147244108 | УДК: 581.527.7 | DOI: 10.17072/2410-8553-2024-1-6-17

Текст научной статьи Трансформация компонентов биогеоценозов видами рода рейнутрия (Reynoutria houtt.) на примере Московской агломерации

В наше время существует достаточно много инвазионных видов растений, способных к агрессивному захвату местообитаний и внедрению в природные экосистемы, что создаёт угрозу сохранению биологического разнообразия и нередко приводит к существенным экономическим потерям. Инвазионные растения оказывают различные по силе и характеру воздействия на окружающую среду и её компоненты, однако в большей степени последствия их расселения оказываются негативными. Проблема биологических инвазий признана одной из наиболее существенных угроз развитию человечества. [3, 18]. В связи с сказанным выше важное значение имеет наблюдение и контроль за популяциями инвазионных видов. Данная проблема особо остро стоит в условиях урбанизированных территорий, где экосистемы более уязвимы [27].

В Средней полосе Европейской России и на сопредельных территориях среди наиболее широко распространившихся за последние десятилетия и при этом наиболее агрессивных видов выделяются растения рода рейнутрия ( Reynoutria sp.) семейства гречишных [3, 4, 12, 13, 17, 19, 22, 24 и др.]. Обладая значительной скоростью роста, они причиняют существенный экологический и экономический урон, являясь к тому же достаточно трудноискоренимыми. До сих пор ни в одном регионе Средней полосы Европейской России не осуществляется контроль за состоянием популяции рей-нутрии. Более того, до конца неясно каким образом рейнутрия распространяется, а также каковы конкретные механизмы и параметры трансформации этими растениями экосистем, что затрудняет разработку методов борьбы с ними.

В Средней полосе Европейской России наиболее широко представлены рейнутрия богемская (Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtkova) и японская (R. japonica Houtt.). Изредка, в основном в культуре встречается рейнутрия сахалинская (R. sachalinensis (Fr. Schmidt ex Maxim.) Nakai). Естественный ареал рода охватывает юг Приморья, юг Сахалина, Южные Курилы, Китай, Японию, Корею и Тайвань. В Китае и Японии рейнутрия встречается на склонах гор, выступает пионерным видом вулканических пустынь. В 1825 г. Лондонским сельскохозяйственным обществом рейнутрия японская была интродуцирована из Китая в Европу. В середине XIX в. растение стало сравнительно популярной в Западной Европе экзотической декоративной культурой. В 1880-х годах в США было отмечено, что рейнутрия расселяется вдоль автострад и водотоков. В настоящее время растения рода рейнут-рия широко распространены в Европе. Во вторичном ареале рейнутрия является в основном рудеральным растением, произрастая около железных дорог, шоссе, на пустырях [3, 22]. Вместе с тем, отмечено распространение рейнутрии в долинах рек и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) [7, 8].

В Средней полосе Европейской России дичание отмечено в 1970-е годы. Поначалу имелись указания на встречи только с рейнутрией японской, а имеющая гибридное происхождение рейнутрия богемская впервые указана только в 2002 г. Вместе с тем, в последствие сборы растений 1970-х годов и многие другие были переопределены именно как рейнутрия богемская. Отмечено, что в Москве и Подмосковье этот вид встречается значительно чаще, чем родительские виды, в частности рейнутрия японская [12, 13, 25]. В связи со сложностью определения и близостью биологии и экологии [19] в настоящей работе оба вида рассматриваются вместе. Отметим, однако, что в абсолютном большинстве изученных популяций, в том числе на участках, где проводились комплексные исследования, согласно приводимым определительным признакам [14] растения принадлежали к гибридной рейнутрии богемской.

Расселению рейнутрии, в том числе в Московском регионе и сопредельных с ним территориях, способствует в первую очередь внедрение её в культуру как декоративных растений. Вероятно, наиболее активное расселение вида в Москве и окрестностях началось в конце 1980-х – 1990-е годы с расширение популярности дачных посёлков.

Во вторичном ареале рейнутрия размножается в основном, а в Московском регионе в настоящий момент, видимо, исключительно вегетативно, что, помимо прочего, связано с поздним цветением и невозможностью вызревания плодов из-за низких температур. Вместе с тем, способность рейнутрии к вегетативному возобновлению огромна: отрезок корневища весом 5 г способен к регенерации, оно способно прорастать с глубины 1 м и разрушить пятисантиметровый слой асфальта [30].

Расселение, видимо, происходит фрагментами корневищ и стеблей с переносимой почвой, вдоль водотоков с ливневыми водами [2, 4, 12]. Вид, как правило, образует обширные заросли (рис. 1 / fig. 1). Растения рода рейнутрия вошли в список ста наиболее агрессивных инвазионных видов мира, Европы и России [22, 28, 29]. Вид оказывает мощное воздействие на фитоценозы. Отмечено, что аборигенные виды в её зарослях практически отсутствуют, а разнообразие беспозвоночных значительно меньше, чем в зарослях другой рудеральной растительности [4, 28]. Поселяясь в поймах рек, рейнутрия вытесняет местные дерновин-ные виды, тем самым лишая почву защиты от смыва при половодьях. Корневища, как уже отмечалось, мо- природы. Предполагается, что экстракт рейнтурии мо-

гут разрушать асфальт; в Москве отмечены случаи раз-

жет найти применение в качестве стимулятора роста рушения фундаментов построек и гидротехнических семян [5] и лекарственного средства или биологиче-

сооружений [2; личные наблюдения]. Отмечена крайне ски-активной добавки [6]. Отмечались стимулирую-высокая стоимость рекультивации земель при борьбе с щее воздействие низких конентраций водного экс-рейнутрией [4]. тракта рейнутрии на развитие отдельных культур при

Вместе с тем, отмечено, что рейнутрия накапли- ингибирующем воздействии высоких (более 1%) [21]. вает в себе ценные биологические вещества фенольной

Рис. 1. Заросли рейнутрии в долине р. Чермянки

Fig. 1. Thickets of Reynoutria in the valley of Chermyanka river

Эффективных методов борьбы с рейнутрией практически нет. Механическое скашивание лишь немного сдерживает рост популяции. Обработка раундапом более эффективна, однако не подходит для пойм рек и ООПТ. Из биологических мер борьбы возможно использование жуков Gallerucida nigromacidata Baly и ржавчинного гриба Puccinia polygoni-weyrichii Miyabe [4, 11, 24, 28].

В числе связанных с инвазией рейнутрии экологических рисков – деградация экосистем (в том числе за-счёт снижения биологического разнообразия), снижение почвенного плодородия, развитие опасных геолого-геоморфологических процессов.

В связи с изложенным выше целью настоящей работы было выявление возможных путей влияния рей-нутрии на фитоценозы и почвы мест её массового произрастания.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи :

-

• Обследование территорий с известными популяциями рейнутрии, выбор характерных участков для комплексного обследования и проведение их геоботанических и почвенных описаний, включая отбор почвенных проб;

-

• Анализ характера влияния рейнутрии на состав и структуру фитоценозов;

-

• Анализ проб верхних горизонтов почв по комплексу геохимических и физических параметров (кислотность и щелочность почв, содержание обменных катионов Са2+ и Mg2+, гранулометрический состав, рH, электропроводность, минерализация, влажность и др.);

-

• Выработка возможных подходов борьбы с рейнут-рией на изученных участках.

Материалы и методы

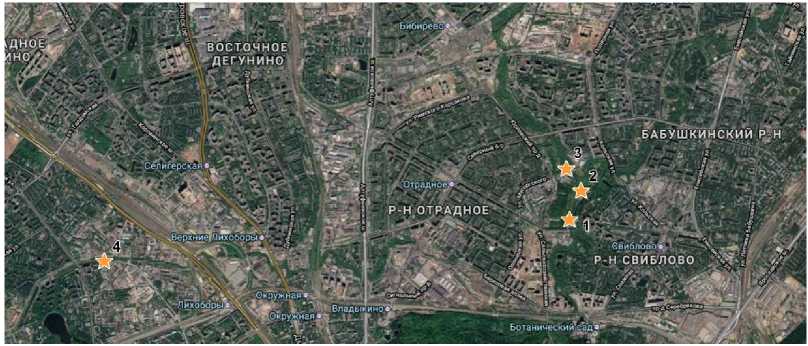

На начальном этапе исследования были проанализированы имеющиеся сведения о распространении и приуроченности зарослей рейнутрии в Москве для выбора наиболее характерных участков для подробных исследований. Использованы литературные источники [2, 8, 12, 13, 26] и результаты авторских обследований в различных районах Москвы (природно-исторические парки «Москворецкий» и «Сокольники», природный заказник «Воробьёвы горы» и др.). Отмечено, что подавляющее большинство зарослей приурочены к долинам рек (склоны или поймы). В связи с этим в доступной для регулярных наблюдений долине р. Чермянки на северо-востоке Москвы были выбраны 3 участка (рис. 2 / fig. 2). Для сравнения был также выбран участок в долине р. Лихоборки, расположенной в той же ландшафтной провинции, что и р. Чермянка [1]. На каждом участке обследовались две точки: занятая зарослями рейнутрии и контрольная, расположенная рядом в сходных условиях с таким же рельефом и близким растительным покровом.

Рис. 2. Расположение участков обследования: 1-3 – долина р. Чермянки, 4 – долина р. Лихоборки Fig. 2. Location of survey sites: 1-3 – Chermyanka river valley, 4 – Likhoborka river valley

Влияние растений рода рейнутрия изучали на:

-

• состояние фитоценозов: были проведены геоботанические описания по стандартной методике [15, 16] на указанных участках и популяциях рейнутрии на других территориях;

-

• верхние горизонты почв и их геохимические свойства, измеряя следующие показатели [9, 10]:

-

1. влажность (гигроскопическую воду) – высушиванием в предварительно доведённых до постоянной массы фарфоровых тиглях при температуре 105 ° С в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ в течение 72 часов и измерением потери массы;

-

2. гранулометрический состав лазерным дифрактометром Fritsch Analysette 22 MicroTec Plus

-

3. общее содержание водорастворимых веществ (tds – total dissolved solids) – по проводимости водной вытяжки 1:5 (датчик электропроводности, цифровая лаборатория LabQuest) и по массе сухого остатка после её прокаливания до 105 ° С в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ в течение 72 часов;

-

4. катионно-анионный состав – методом атомноабсорбционной спектрометрии для водной вытяжки 1:5 (выполнено в Эколого-геохимическом центре географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова);

-

5. содержание обменных катионов Са2+ и Mg2+ – комплексонометрическое титрование раствора обменных катионов, полученного методом Гедройца (вытеснение аммонийным ионом 1,0 М раствора NH 4 Cl), 0,1 Н раствором трилона Б в щелочной среде (хлоридно-аммиачный буфер, pH 10) по мурексиду (Ca2+) и эрио-хрому чёрному Т (Mg2+);

-

6. кислотность актуальную – по pH водной вытяжки 1:5 (стеклянный электрод, цифровая лаборатория LabQuest) и её титрованию 0,1 Н раствором NaOH в присутствии фенолфталеина, и обменную – по методу Дайкухара (титрование 1,0М KCl вытяжки 0,1 Н раствором NaOH в присутствии фенолфталеина);

-

7. щёлочность частную (от растворимых карбонатов) и общую (от гидрокарбонатов) – титрованием водной вытяжки 1:5 0.02 Н раствором H 2 SO 4 в присутствии фенолфталеина и метилового оранжевого;

-

8. углерод органических соединений (ОУ) – методом Тюрина, то есть окислением навески почвы (0,05-0,2 г) 0,4 Н раствором K 2 Cr 2 O 7 в серной кислоте

(1:1) при температуре 150 ° С (в сушильном шкафу ШС-80-01 СПУ) в течение 20 мин и последующим титрованием 0.2 Н раствором соли Мора в присутствии фенилантраниловой кислоты для определения количества непрореагировавшего окислителя.

Для двух участков также были исследованы нижележащие горизонты почв по тем же группам параметров.

Перед проведением аналитических исследований пробы почв высушивали до воздушно-сухого состояния в тени. Значения всех показателей приведены на воздушно-сухую почву.

Рабочие растворы готовили растворением точно известного количества вещества в воде в мерных колбах на 100, 250, 500 и 1000 мл. Для титрованных растворов использовали фиксаналы либо проводили стандартизацию (NaOH – по 0,1 Н HCl, соль Мора – по 0,1 Н KMnO 4 ).

Все навески брали на аналитических весах ВЛ-224 (ГОСМЕТР) с точностью до 0,1 мг.

На участках 1 и 2 производились измерения высоты снежного покрова в период с ноября 2018 г. по март 2019 г. (замер производился в точках контроля и точках с рейнутрией). Привлечены данные по состоянию снежного покрова в местах произрастания рейнутрии в других районах Москвы.

Результаты и обсуждение

Влияние рейнутрии на состав и структуру фитоценозов. Геоботанические описания проводились на всех 4 участках (3 в долине Чермянки и 1 в долине Лихоборки) для двух точек: одной с популяцией рей-нутрии и парной ей точке контроля. Отметим, что, судя по меньшей высоте растений, их плотности и проективному покрытию, популяции рейнутрии на втором и третьем участках/парах точек несколько более молодые, чем на первом и четвёртом.

На всех 4 участках заметно снижение числа видов, слагающих фитоценоз в точке произрастания рейнут-рии, по сравнению с точкой контроля. На приуроченном к склону останца террасы в долине Чермянки первом участке эта разница наиболее заметна: в сложении описанной в контроле ясенево-кленовой разнотравносорнотравной ассоциации принимает участие 21 вид, из которых 18 – виды травяно-кустарничкового яруса, в сложении соседствующей кленовой рейнутриевой ассоциации – 10 и 6 видов соответственно. На участке

2 (пойма Чермянки) травяно-кустарничковый ярус представлен в точке контроля 6 видами, а в точке произрастания рейнутрии – 4. На участках 3 (пойма Чер-мянки) и 4 (долина Лихобрки) также отмечается резкое снижение числа видов растений в фитоценозах с участием рейнутрии: в точках контроля наблюдается 26 и 43 вида, в точках с рейнутрией 10 и 11 видов соответ- ственно.

На расположенных выше по течению Чермянки участках и других обследованных территориях – природный заказник «Воробьёвы горы», природно-исторический парк «Сокольники», памятник природы «Карамышевский берег р. Москвы», участки долины Яузы в среднем течении – отмечены сообщества, в которых травяно-кустарничковый ярус образован или исключи- тельно рейнутрией или ещё двумя-тремя видами, кроме неё. Таким образом, обеднение флористического состава сообществ в результате внедрения рей-нутрии очевидно.

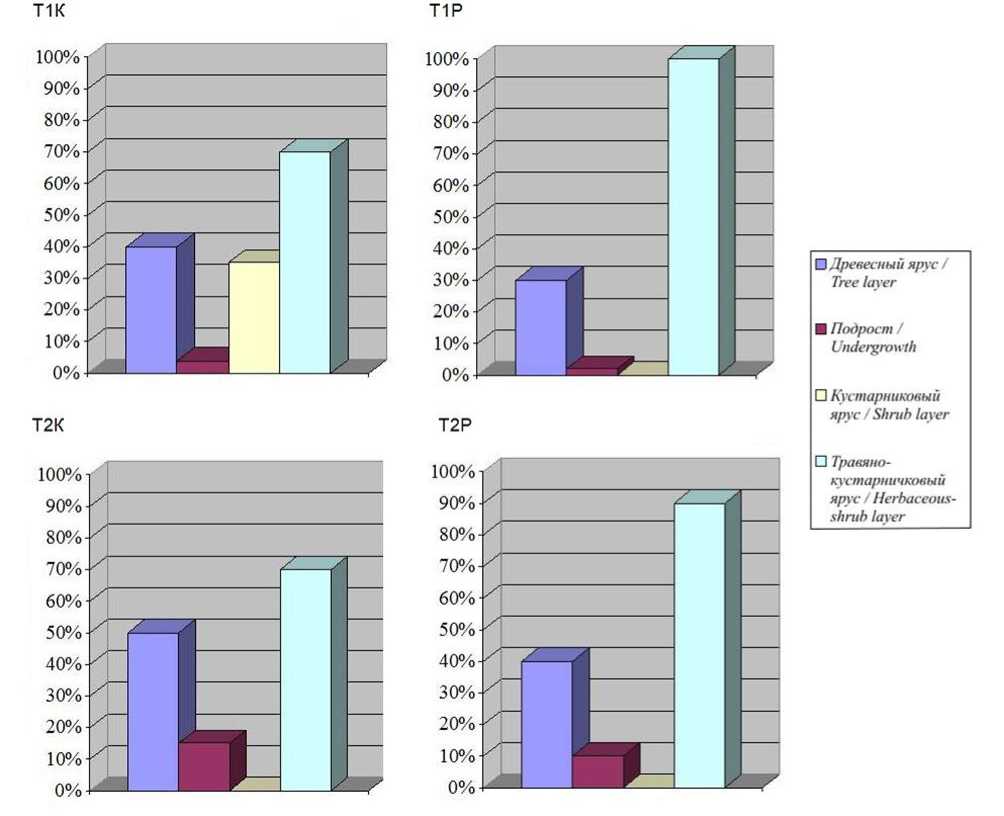

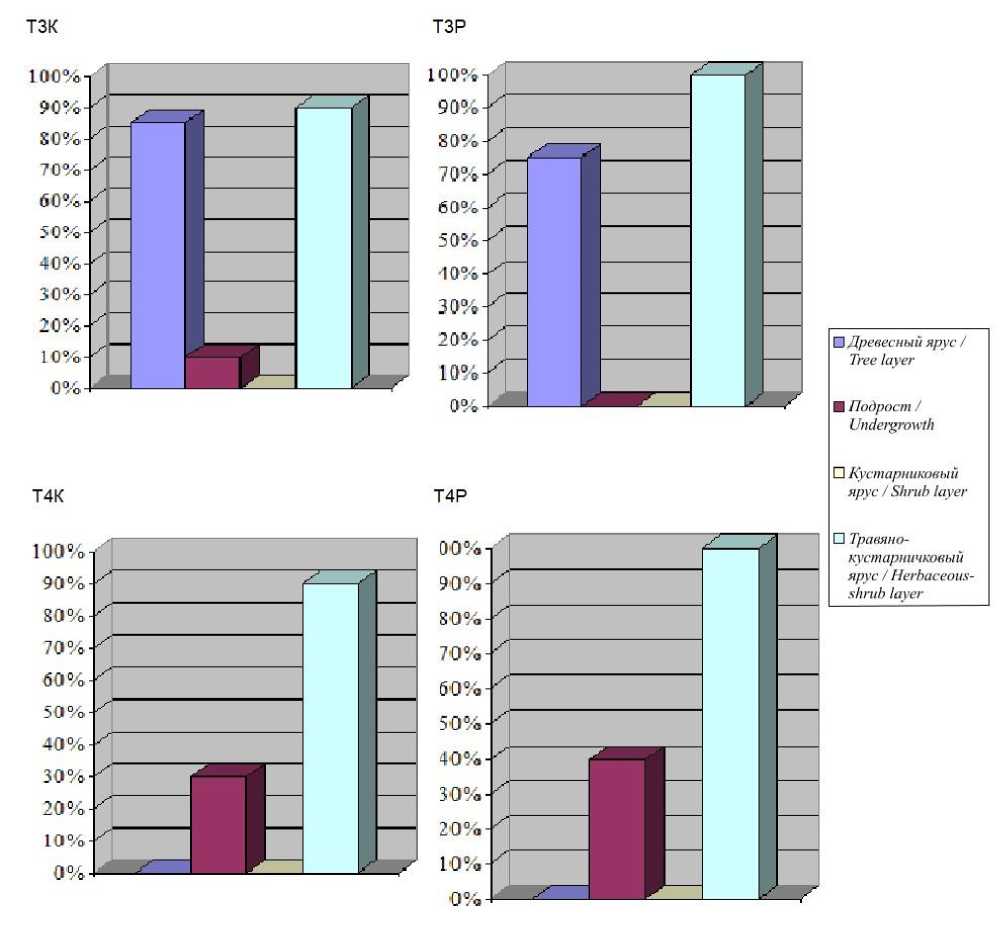

Существенным образом влияет рейнутрия и на структуру сообществ. В первую очередь это влияние сказывается на травяно-кустарничковом ярусе: постепенно увеличивая своё обилие, и рейнутрия в итоге до- стигает практически стопроцентного проективного покрытия (ПП). Так, на первом участке ПП травяно-кустарничкового яруса в контроле – 70%, на точке с рей-нутрией – 100%; на втором в контроле – 70%, в точке с рейнутрией – 90% (рис. 3-4 / fig. 3-4). На участках 3 и 4 ПП травяно-кустарникового яруса в контроле 90%, в точке с рейнутрией – 100%. Подобная ситуация наблюдалась и на других обследованных территориях. Вы- тесняя прочие виды, рейнутрия в конечном счёте при- водит к упрощению яруса – исчезновению его членения на подъярусы, фитоценотические горизонты.

Рис. 3. Проективное покрытие структурных компонентов сообществ

* Примечание : Т1, Т2 – номера участков; К – контроль, Р – сообщества с рейнутрией.

Fig. 3. Projective coverage of structural components of communities

* Note : Т1, Т2 – plot numbers; К – control, Р – communities with reynoutria species.

Появление рейнутрии фактически приводит к исчезновению подлеска. Так, кустарниковый ярус в контроле первого участка имеет ПП 35%, а в точке с рей-нутрией отсутствует вовсе. За счёт мощного разрастания и последующего затенения рейнутрия приводит к исчезновению подроста. На всех участках ПП подроста в точках с рейнутрией в 1,5-2 раза меньше, чем в точках контроля. Количество видов и их распространенность уменьшается при переходе от точек контроля к точкам с рейнутрией.

Рис. 4. Проективное покрытие структурных компонентов сообществ

* Примечание : Т1, Т2 – номера участков; К – контроль, Р – сообщества с рейнутрией.

Fig. 4. Projective coverage of structural components of communities

* Note : Т1, Т2 – plot numbers; К – control, Р – communities with reynoutria species.

Таким образом, при долговременном сохранении зарослей рейнутрии и отмирании со временем существующего древостоя можно ожидать практически полной деградации изначальных фитоценозов с разрушением как их состава, так и структуры.

Судя по наблюдающемуся ходу изменения фитоценозов, воздействие рейнутрии на прочие виды происходит как за счёт затенения, так и за счёт физического занятия пространства при большей способности к вегетативному росту.

В подобных ситуациях логичным методом борьбы с видом кажется скашивание его зарослей. В ходе обследований нами отмечались участки, на которых проводилось скашивание зарослей рейнутрии. Теоретически, подобная мера должна сдерживать рост популя- ции, однако, согласно имеющимся литературным данным [4, 24] и нашим наблюдениям, этого не происходит.

Выяснению причин неэффективности данного метода может, в частности, поспособствовать анализ влияния рейнутрии на свойства почв, предпринятый нами в дальнейшем. Вместе с тем, скашивание рейнутрии может опосредованно оказывать положительное влияние, в частности через нивелирование разницы в накоплении и таянии снега, для чего нами были начаты наблюдения за уровнем снежного покрова, показавшие, что высота снега в точках контроля в среднем на 1 см больше высоты снега в точках произрастания рей-нутрии. Данное распределение можно объяснить тем, что рейнутрия, за счёт длительно (часто всю зиму) сохраняющихся листьев и стеблей задерживает часть снежного покрова. Потенциально подобный процесс перераспределения снега может оказывать влияния как на свойства самого участка с рейнтурией, так и сопредельных территорий. Сопоставление наблюдений на исследуемых участках, где скашивание рейнутрии не проводилось, с данными по участкам со скошенными популяциями рейнутрии не выявили чётких тенденций.

Влияние рейнутрии на верхние горизонты почв . Согласно полевым описаниям почв на точках с рейнут-рией относительно контроля повышается плотность поверхностных горизонтов. В качестве вероятной причины можно рассматривать увеличение плотности корней.

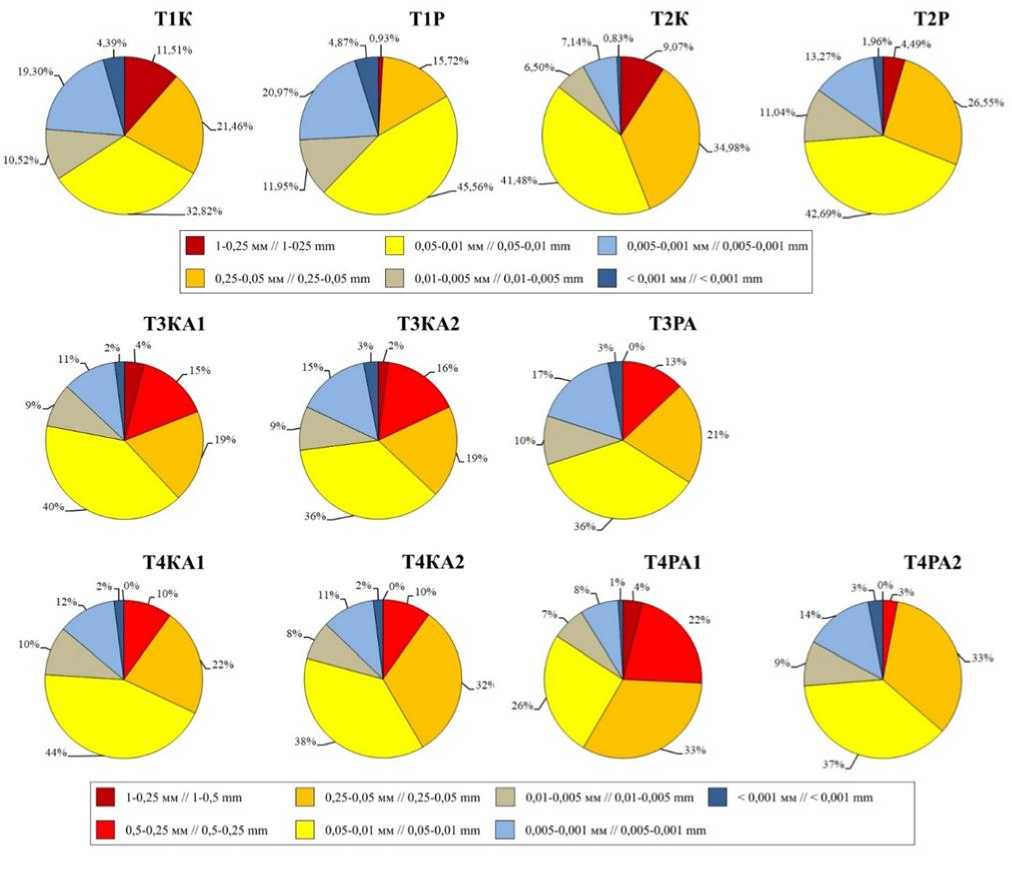

Данное наблюдение коррелирует с лабораторным определением гранулометрического состава: на участках 1, 2 и 3 процентное содержание пылеватых и или- стых частиц становится больше (рис. 5 / fig. 5). Исключение составляет участок 4, где данное соотношение в слабой мере отмечается только для горизонта А2, что связано с насыпным характером горизонта А1. Подобное распределение можно связать с тем, что рейнутрия за счёт значительного числа корней удерживает мелкие частицы, тем самым трансформируя местообитание. Вместе с тем, нельзя исключать, хотя и с крайне низкой вероятностью, что точки с рейнутрией могли быть изначально расположены в относительных понижениях рельефа, по сравнению с контрольными участками, либо сама рейнутрия предпочитает изначально селиться в микропонижениях, которые затем нивелируются. В таком случае наблюдаемые отличия в соотношении частиц и наличие рейнутрии являются параллельными процессами, а не взаимообусловленными.

Рис. 5 Гранулометрический состав почв исследованных участков*

* Примечание : Т1, Т2, Т3, Т4 - номера участков; К - контроль, Р - сообщества с рейнутрией; А1 - гумусовый горизонт, А2 – элювиальный горизонт.

Fig. 5. Granulometric composition of soils in the studied areas

*Note: Т1, Т2, Т3, Т4 - plot numbers; К - control, Р - communities with reynoutria species; А1 - humus horizon, А2 - eluvial horizon.

Величина pH в изученных пробах составляет 7,5; 7,4; 7,6 и 7,6 для контроля и 6,6; 7,1; 7,5 и 6,6 для точек с рейнутрией соответственно, что в целом выше, чем свойственная природным почвам Подмосковья кислая и слабокислая реакция (5,5-6,5) (таб. 1 / tabl. 1). Однако в городской среде из-за строительства, применения реагентов, промышленной пыли и других причин рН ста- новится в среднем нейтрально-слабощелочным до щелочного. Полученные значения рН таким образом укладываются в приемлемые для города значения [20]. Отметим, что величина рН в каждой паре точек выше в контроле, чем в точках с рейнутрией. Возможной причиной снижения рН поверхностных горизонтов почв в точках произрастании рейнутрии можно считать большее количество биомассы, в том числе и корней, обменивающих протоны на катионы важных для

Минерализация почв в точках контроля в 1,2-1,3 (местами – в 2) раза больше, чем в точках произрастания рейнутрии. Можно сказать, что на данных участках прослеживается тенденция к "вытягиванию" рей-нутрией солей и минеральных соединений из поверхностных горизонтов почв в местах её произрастания, что не может не сказываться на видовом составе соответствующих фитоценозов.

растения элементов.

Таблица 1.

Химические свойства обследованных почв

Table 1.

Chemical properties of the studied soils

|

Образцы почв / Soil samples* |

|||||||||||

|

Т1К |

Т1Р |

Т2К |

Т2Р |

Т3КА1 |

Т3КА2 |

Т3РА |

Т4КА1 |

Т4КА2 |

Т4РА1 |

Т4РА2 |

|

|

Na+, мг/л // mg/l |

4,41 |

3,86 |

27,5 |

14,8 |

3,63 |

2,84 |

2,96 |

12,9 |

22 |

13,1 |

8,7 |

|

NH 4 + мг/л// mg/l |

0,38 |

0,5 |

0,78 |

0,46 |

1 |

0,5 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

|

K+, мг/л // mg/l |

19,6 |

16,5 |

9,53 |

7,47 |

8,8 |

2,8 |

2,65 |

9,92 |

7,63 |

7,6 |

5,68 |

|

Mg2+, мг/л // mg/l |

1,85 |

1,82 |

15,4 |

6,44 |

1,76 |

1,33 |

1,3 |

2,45 |

2,77 |

2,2 |

1,09 |

|

Ca2+, мг/л // mg/l |

38,3 |

44,3 |

128 |

65,2 |

40,87 |

32,78 |

26,31 |

40,63 |

58,71 |

26,7 |

45,2 |

|

F-, мг/л // mg/l |

0,58 |

0,6 |

0,34 |

0,43 |

0,52 |

0,41 |

0,63 |

1,16 |

1,46 |

0,7 |

0,56 |

|

Cl-, мг/л // mg/l |

5,16 |

6,21 |

12,1 |

13,8 |

15,67 |

13,5 |

6,89 |

17,71 |

24,93 |

23,05 |

17,58 |

|

NO 2 -, мг/л // mg/l |

0,49 |

0,5 |

7,9 |

17,1 |

5,8 |

0,1 |

<0,1 |

12,65 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

|

NO 3 -, мг/л // mg/l |

34,5 |

38,2 |

341 |

74,9 |

22,81 |

6,29 |

3,84 |

9,7 |

19,04 |

22,85 |

3,42 |

|

PO 4 3-, мг/л // mg/l |

0,1 |

0,26 |

1,4 |

1,42 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

|

SO 4 2-, мг/л // mg/l |

10,1 |

11,3 |

56,6 |

25,3 |

8,64 |

4,46 |

4,57 |

14,53 |

120 |

34,5 |

92,2 |

|

Гигроскопическая вода, % // Hygroscopic moisture, % |

2,5 |

3,6 |

11,7 |

8,4 |

3,6 |

1,9 |

1,6 |

3,3 |

2,5 |

3,8 |

3,8 |

|

Водорастворимые вещества, % // Dissolved solids, % |

0,22 |

0,1 |

0,43 |

0,21 |

0,064 |

0,165 |

0,042 |

0,029 |

0,14 |

0,08 |

0,062 |

|

pH |

7,5 |

7,4 |

6,6 |

7,1 |

7,61 |

7,43 |

7,53 |

7,56 |

6,24 |

6,59 |

4,09 |

|

Минерализация // Soil salinity, мг/л // mg/l |

0,1 |

0,08 |

0,15 |

0,11 |

0,134 |

0,14 |

0,107 |

0,196 |

0,35 |

0,208 |

0,27 |

|

HCO 3 -, ммоль (-)/100 г // HCO 3 -, mmol (-)/100 g |

0,62 |

0,35 |

0,44 |

0,65 |

0,168 |

0,131 |

0,144 |

0,169 |

0,125 |

0,01 |

0,037 |

|

Ca2+ обм, ммоль (+)/100 г // Ca2+, mmol (+)/100 g |

0,84 |

0,8 |

1,61 |

1,18 |

1,125 |

0,9688 |

0,847 |

1,3125 |

0,6875 |

0,5625 |

0,4688 |

|

Mg2+ обм, ммоль (+)/100 г // Mg2+, mmol (+)/100 g |

0,01 |

0 |

0,2 |

0,15 |

0,4375 |

1,25 |

0,844 |

0,4063 |

0,1818 |

0,375 |

0,751 |

|

Обменн. катионы, ммоль (+)/100 г // Exchange cations, mmol (+)/100 g |

0,33 |

0,27 |

0,82 |

0,41 |

0,016 |

0,0238 |

0,017 |

0,0317 |

0,0476 |

0,0634 |

0,0477 |

* Примечание : Т1, Т2, Т3, Т4 – номера участков; К – контроль, Р – сообщества с рейнутрией; А1 – гумусовый горизонт, А2 – элювиальный горизонт.

* Note : Т1, Т2, Т3, Т4 – plot numbers; К – control, Р – communities with reynoutria species; А1 – humus horizon, А2 – eluvial horizon.

На первом участке содержание общего углерода ниже, чем на втором. Стоит отметить, что в точках контроля содержание углерода в 1,2-1,5 раз меньше, чем в точках с рейнутрией, что, вероятно, объясняется достаточно большим количеством опада, образованного рейнутрией, что приводит как к изменению состава ви- дов по требовательности к условиям почвенного богатства, так и делает невозможным развитее (и даже попадание диаспор) ряда видов вовсе.

По результатам анализа катионно-анионного состава заметим, что почвы на втором участке более солонцеватые (содержание натрия в 1,1 - 1,9 раз больше под рейнутрией). Подобная ситуация может быть объяснена как тем, что там оседает больше солей из реагентов, так и осолонцеванием (что, в принципе, может рассматриваться как относительно естественный процесс под рейнутрией).

Количество обменных катионов Mg2+ и Ca2+ в почвах из точек с рейнутрией меньше, чем в почвах из точек контроля. Суммарное количество обменных катионов в точках контроля в 1,2-2 раза больше, чем в точках произрастания рейнутрии. Содержание таких ионов, как Na+, NH 4 +, K+, Mg2+, в точках контроля выше, чем в точках произрастания рейнутрии. Содержание же анионов F-, Cl-, NO 2 -, наоборот, ниже в точках контроля.

В целом, прослеживается тенденция к выщелачиванию поверхностных горизонтов почв рейнутрией. Это обусловлено следующими причинами:

-

- количество катионов натрия (в 1,1-1,9 раза) и калия (в 1,2-1,3 раза) больше под рейнутрией (на участках 1 и 2 – это справедливо уже для верхних горизонтов; на участках 3 и 4 – для нижних горизонтов, что связано с наличием насыпных грунтов);

-

- минерализация (%) уменьшается в 4 парах точек в 1,3-1,8 раза;

-

- уменьшается кол-во обменных катионов кальция (до 1,4 раза) и магния (в 1,3-2,0 раза).

При этом отмечена тенденция к удержанию анионов в поверхностных горизонтах почв: содержание ряда, в частности, на участках 1 и 2 анионов больше под рейнутрией (хлора в 1,1-1,2 раза, нитритов NO 2 - до 2,2 раза, фосфатов PO 4 3- до 2,6 раза).

Это означает, что под рейнутрией поверхностные горизонты почв, по сравнению с теми же условиями на контрольных точках, постепенно подкисляются, беднеют (выщелачиваются, теряют питательные катионы) и больше подвержены осолонцеванию. При этом отмечена тенденция к снижению рН (таб. 1).

Таким образом, формирование зарослей рейнутрии приводит к комплексному изменению свойств поверхностных горизонтов почв, что доказывает практически полную неэффективность механических методов борьбы с ней и указывает на крайнюю сложность рекультивации территорий после удаления вида.

Поскольку рейнутрия нуждается в достаточно большом количестве ионов кальция и магния, то, вероятно, их нехватка сможет уменьшить ее рост и распространение.

Известно, что в стеблях рейнутрии присутствуют друзы с оксалатом кальция [23], возможно, изменяя содержание кальция в почве, можно добиться ухудшения роста растения. Согласно проведенному нами исследованию в точках контроля содержание обменного катиона Ca2+ заметно выше, чем в точках произрастания рейнутрии.

Заключение

Анализ фитоценозов в долинах Чермянки и Лихо-борки подтвердил снижение числа видов, слагающих фитоценозы в точках произрастания рейнутрии по сравнению с точками контроля. На участках произрастания рейнутрии происходит постепенное упрощение структуры сообществ. Показано, что при длительном сохранении популяции рейнутрии следует ожидать практически полной деградации изначальных фитоценозов с разрушением их состава и структуры.

За счёт большого количества корней, рейнутрия задерживает более мелкие частицы почвы, тем самым изменяя местообитание. Химический анализ почв показал, что рейнутрия «вытягивает» значительную часть полезных веществ из почвы, что неблагоприятно влияет на видовой состав фитоценозов. Поверхностные горизонты почв под рейнутрией беднеют, подвержены осолонцеванию. Отмечена тенденция к закислению почв рейнутрией.

Образование зарослей рейнутрии влечет за собой существенные изменения свойств поверхностных горизонтов почв, что указывает на неэффективность механических методов борьбы с ней и на серьезные сложности при рекультивации территорий после удаления вида.

Скашивание зарослей рейнутрии не является эффективным способом борьбы с ней. За счет сохранения стеблей и листьев в течение зимнего периода, рейнут-рия способна задерживать часть снежного покрова. Данное явление может оказывать серьезное влияние на свойства в том числе и близлежащих местообитаний. При сопоставлении результатов наблюдений за изменением высоты снежного покрова на территориях, где заросли рейнутрии не скашивались, и территориях, где заросли подвергались механическому воздействию, четких тенденций выявить не удалось.

В силу вышеизложенного существенное значение приобретает организация мероприятий, направленных на ограничение распространения растений рода рей-нутрия на территории Средней полосы Европейской России. Учитывая опасность распространения рейнут-рии и малую эффективность мер борьбы с ней, необходимо как можно более раннее тщательное наблюдение за расселением рейнутрии на территории Москвы. Это предоставит возможность на ранних стадиях организовать мероприятия, направленные на ограничение распространения данного растения.

Выявленные тенденции и сделанные выводы в полной мере применимы только к обследованным долинам Чермянки и Лихоборки и лишь с оговорками – к территории Средней полосы Европейской России.

Сведения об авторском вкладе

Н.Г. Кадетов – разработка проблематики и концепции исследования, участие в полевых работах, участие в анализе результатов, вычитка финального варианта статьи

М.А. Шамонова – сбор сведений об особенностях вида и способах борьбы с ним, участие в полевых работах, проведение химических анализов, первичный анализ результатов, подготовка первичного текста статьи.

Contribution of the authors

N.G. Kadetov – development of the research problems and concept, participation in field work, participation in the analysis of results, proofreading of the final version of the article.

M.A. Shamonova – collecting information about the characteristics of the species and methods of combating it, participating in field work, conducting chemical analyzes, primary analysis of the results, preparing the primary text of the article.

Список литературы Трансформация компонентов биогеоценозов видами рода рейнутрия (Reynoutria houtt.) на примере Московской агломерации

- Анненская Г.Н., Жучкова В.К., Калинина В.Р., Мамай И.И., Низовцев В.В., Хрусталева М.А., Цесельчук Ю.Н. Ландшафты Московской области и их современное состояние. Смоленск: Изд-во Смол. гуманит. ун-та, 1997. 296 с.

- Васильев О.Д., Михеева А.И., Кадетов Н.Г. Картографирование популяций инвазивных растений на городских ООПТ с использованием ДДЗ // Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве. М.: ЦЭПЛ РАН, 2013. С. 261-262.

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Чёрная книга флоры Средней России. М.: Геос, 2010. 494 с.

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Нотов А.А. Черная книга флоры Тверской области. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2011. 279 с.

- Зорикова С.П., Зорикова О.Г. Изучение рей-нутрии японской (Reynoutria japonica) на объектах животного и растительного происхождения. // Изв. Самар. НЦ РАН. 2011. т.13, №1-4. С. 831-834.

- Иванов В.В., Денисенко О.Н. Полифенольные соединения горца (рейнутрии) сахалинского. // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-2. С. 374-377.

- Кадетов Н.Г., Суслова Е.Г. Инвазионные растения на региональных особо охраняемых природных территориях Московской области // Биоразнообразие: подходы к изучению и сохранению. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2017. С. 131-133.

- Кадетов Н.Г., Чернышов М.П. Влияние инвазионных видов растений на элементы зелёной инфраструктуры городов на примере Московской агломерации // Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11, № 3. С. 305-321. https://doi.org/10.31862/2500-2961-2021-11-3-327-344

- Кречетов П.П., Дианова Т.М. Химия почв. Аналитические методы исследования. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2009. 148 с.

- Кречетов П.П., Дианова Т.М. Химия почв. Техника лабораторных работ. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2010. 116 с.

- Куклина А.Г., Каштанова О.А., Ткаченко О.Б., Келдыш М.А., Червякова О.Н. Фитосанитарный мониторинг инвазионных видов гибридогенного комплекса Reynoutria Houtt. (Polygonaceae) // Бюллетень Главного ботанического сада. 2020. № 2. С. 63-68.

- Майоров С.Р., Бочкин В.Д., Насимович Ю.А., Щербаков А.В. Адвентивная флора Москвы и Московской области. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2012. 538 с.

- Майоров С.Р., Алексеев Ю.Е., Бочкин В.Д., Насимович Ю.А., Щербаков А.В. Чужеродная флора Московского региона: состав, происхождение и пути формирования. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2020. 576 с.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014. 635 с.

- Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Методы полевых и лабораторных исследований растений и растительного покрова. Петрозаводск, 2001. 360 с.

- Мотыль М., Бакей С. Риск тотальной инвазии рейнутрии японской в новом климате Беларуси // Наука и инновации. 2019. №7. С. 71-74. https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-10-71-74

- Неронов В.М., Лущекина А.А. Чужеродные виды и сохранение биологического разнообразия // Успехи современной биологии, 2001, т. 121, № 1. С. 121-128.

- Панасенко Н.Н. Роль инвазионных растений в современных процессах преобразования растительного покрова. Дисс. … д.б.н. Брянск, 2021. 326 с.

- Почва, город, экология / ред. Г.В. Добровольский. М., 1997. 320 с.

- Прохоров В.Н. Аллелопатический потенциал адвентивных видов с высокой инвазионной активностью во флоре Беларуси // Вес. Нац. aкад. навук Бела-русі. Сер. біял. навук. 2018. Т. 63, №2. С. 163-170.

- Самые опасные инвазионные виды России (ТОП-100) / Ред. Дгебуадзе Ю.Ю., Петросян В.Г., Хляп Л.А. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2018. 688 с.

- Серебряная Ф.К., Иванов В.В., Денисенко О.Н., Бережная Л.А. Морфолого-анатомическое исследование горца (рейнутрии) сахалинской // Современные проблемы науки и образования. 2014. №2. С. 274-279.

- Решетникова Н.М., Майоров С.Р., Крылов А.В. Чёрная книга Калужской области. Сосудистые растения. Калуга: ООО «Ваш Домъ», 2019.342 с.

- Флора Москвы / под. ред. В.С. Новикова. М.: Голден-Би, 2007. 512 с.

- Шамонова М.А., Кадетов Н.Г. Влияние растений рода рейнутрия на компоненты экосистем долин малых рек в условиях города // Актуальные вопросы охраны биоразнообразия на заповедных территориях: мат. Всерос. науч.-практ. Конф. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. С. 379-384.

- Экология крупного города (на примере Москвы). М.: «ПАСЬВА», 2001. 192 с.

- Handbook of alien species in Europe/ Invading nature: springer series in invasion ecology. Vol. 3. Springer, 2009. 400 p.

- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter. 100 of the World's Worst Invasive Alien Species. A selec-tion from the Global Invasive Species Database (IUCN). The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 2000. 12 p.

- Shaw R.H., Seiger L.A. Japanese knotweed // Bio-logical control of invasive plants in the Eastern United States. USDA APHIS PPQ and USDA Forest Service, 2002. P. 159-166.