Трансформация потребления базовых продовольственных групп в России в постсоветский период

Автор: Калашников К.Н.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 3 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – анализ динамики потребления населением России важнейших продовольственных групп в постсоветский период. В статье используются как данные официальной статистики, отражающие объемы потребления основных видов продуктов питания за анализируемые годы, так и результаты социологического опроса населения одного из регионов Северо-Западного федерального округа – Вологодской области, что позволяет выявить ключевые практики питания. Установлено, что в течение периода с середины 1990-х гг. до нашего времени, несмотря на значительные трансформации в политической, социальной и хозяйственной сферах, не отмечается существенных изменений в калорийности питания жителей страны, тогда как питательная ценность потребляемых продуктов, прежде всего выражающаяся в содержании белка, демонстрирует заметный рост. Это свидетельствует о том, что в сложных экономических условиях 1990-х гг. стремление сохранить должный уровень энергетической ценности питания сопровождался нарушением его структуры в пользу потребления продуктов с высоким содержанием углеводов. В ходе дальнейшего и более подробного анализа потребления были выявлены позитивные изменения ситуации в стране, связанные с ростом потребления мясо- и рыбопродуктов, а также фруктов и овощей, снижением потребления сахара. Вместе с тем актуальность сохраняет отставание уровня потребления важнейших продуктов питания от рекомендуемых Минздравом РФ норм. Это не позволяет оценить структуру потребления продуктов питания в России как сбалансированную, требует дополнительного внимания к этим вопросам со стороны органов власти всех уровней. Практическая значимость полученных результатов состоит в выявлении важных изменений в структуре потребления жителей России в аспекте региональных особенностей и различий, что представляет прикладную ценность и может быть использовано в совершенствовании региональной политики в ряде сфер, включая продовольственную безопасность и охрану общественного здоровья.

Структура питания, продукты питания, рациональные нормы потребления, субъекты РФ, Вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147250642

IDR: 147250642 | УДК: 366.1 | DOI: 10.15838/ptd.2025.3.137.7

Текст научной статьи Трансформация потребления базовых продовольственных групп в России в постсоветский период

Экономическое развитие тесно связано с качеством продовольственного снабжения: рост общественного благосостояния, как правило, приводит к улучшению рациона питания населения, к положительным изменениям в производстве, переработке, распределении и маркетинге продуктов питания. Однако в отдельных аспектах эта связь не всегда столь однозначна. Например, роль урбанизации в изменении характера и структуры питания чрезвычайно противоречива. Для страны обеспечение достаточного уровня и качества потребления продуктов питания имеет большое социальноэкономическое значение. Во-первых, это затрагивает ряд стратегических проблем, прежде всего продовольственной безопасности и конкурентоспособности страны на международной арене. Продовольственная безопасность предполагает продовольственную независимость государства посредством гарантирования физической и экономической доступности для каждого гражданина пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Во-вторых, пища, ее продуктовый состав, режим и характер потребления представляют важнейший фактор индивидуального и общественного здоровья и культуры, отражающий социокультурный облик жителей стран и регионов1. На современном этапе цивилизационного развития изучение структуры и культуры потребления представляет особый интерес в силу противоречивого влияния на них двух факторов – традиционности и, напротив, глобализации и культурной экспансии, что порождает принципиально новые, гибридные формы потребления. Одним из наиболее ярких примеров подобной динамики выступает распространение практик быстрого питания в странах, для населения которых оно в силу национальнокультурных особенностей было нехарактерно. Современные закусочные в странах Азии и Восточной Европы успешно адаптировались, вобрав в себя черты местного пищевого поведения. Таким образом, очевидно, что формирование той или иной структуры потребления в конкретном регионе нельзя рассматривать дискретно, это сложный и часто непредсказуемый процесс. Изучение характера питания жителей страны и ее регионов, его изменений под влиянием социально-экономических, политических и других внешних факторов представляет собой важную исследовательскую проблему. Например, отмечается, что текущие доходы не позволяют удовлетворить даже базовые потребности значительной части граждан РФ (Бабич, Батыков, 2022). В частности, экспериментально установлено негативное влияние неполноценного или некачественного питания на здоровье населения.

В рамках статьи поднимается вопрос о типе питания, характерном для жителей современной России. Цель работы – анализ динамики потребления населением России важнейших продовольственных групп в постсоветский период. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: во-первых, оценивается современный уровень, а также направления и масштабы динамики потребления населением России основных продовольственных групп (мясо и мясопродукты, рыбопродукты, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, сахар) в течение периода с 1990 по 2022 год; во-вторых, на основе данных социологического опроса анализируются повседневные практики потребления продовольственных товаров домашними хозяйствами Вологодской области. Таким образом, для обеспечения объективной картины анализ данных официальной статистики, позволяющий оценить масштабы потребления основных, жизненно важных продуктов питания населением страны, дополняется и уточняется данными социологического опроса, проведенного на территории Вологодской области за ряд лет.

Теоретические основы потребления как социального феномена

Теоретические основы исследования строятся с помощью двух методологических и методических подходов и принципов.

-

1. Акцент на потреблении продуктов питания как факторе макроэкономической стабильности, уровня и качества жизни населения, социального неравенства

Потребление как экономическая категория представляет собой заключительную фазу общественного воспроизводства (Решетникова, 2017). В экономической теории и хозяйственной практике потребление вообще и потребление продуктов питания в частности выступает ключевым компонентом более широких показателей общественного благосостояния и социальной политики, в том числе продовольственной безопасности страны (Айзинова, 2015; Куликов, Минаков, 2023), охраны здоровья населения, борьбы с бедностью и неравенством (Zezzaa et al., 2017). Теория потребительской культуры стремится получить фундаментальные знания о первичных основах и факторах потребления и поведения экономических агентов на рынке. Особое значение в подобных исследованиях отводится поиску взаимосвязей между индивидуальными векторами потребительского

выбора и более общими параметрами культурных процессов и структур (Телюк, 2014; Терновая, 2021). С этих позиций понимание структуры и динамики потребления требует их анализа в более широком, институциональном и культурном контекстах. Таким образом, потребление рассматривается как исторически сложившийся способ социокультурной практики, который возникает в рамках структур и идеологических императивов динамично развивающихся рынков (Arnould, Thompson, 2005).

-

2. Особая роль социокультурного контекста, исторических предпосылок в формировании стандартов потребления продуктов питания. Важность анализа повседневных практик потребления

Глубокое понимание характера потребления продуктов питания требует привлечения информации о потребительских предпочтениях граждан, стереотипах пищевого поведения. Известно, что в обществах с высоким уровнем национального благосостояния потребители придают все большее значение составлению сбалансированного и разнообразного повседневного рациона питания. Значительный вклад в продвижение идей правильного питания и здорового образа жизни в целом сегодня вносят СМИ, особенно электронные, транслирующие образцы благополучия и индивидуального успеха (Кравченко, 2015). Индивид выбирает свою модель потребительского поведения, как правило, в пределах двух полюсов потребительских практик: рационального потребления в соответствии с имеющимися личными ресурсами, жизненными стандартами и базирующимися на них потребительскими запросами по удовлетворению актуальных потребностей (Ткаченко, 2012).

Растущая урбанизация, глобализация производства обработанных пищевых продуктов и изменение образа жизни привели в последние десятилетия к изменению рациона питания населения во многих странах мира (Borlizzi et al., 2017). Изменения в рационе включают сокращение потребления продуктов, богатых клетчаткой (таких как бобовые, фрукты, овощи, цельные зерна), и увеличение потребления обработанных пищевых продуктов, обусловливают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение веса (Лескова и др., 2019). Приведенные факты подтверждают важность учета в оценке уровня и структуры текущих глобальных и внутристрановых тенденций актуальной эпидемиологической ситуации.

Эти аспекты обусловливают необходимость учета нюансов сбора статистической информации для ее адекватной интерпретации. Авторы отводят важное место в своих исследованиях проблеме сбора и адекватной интерпретации данных о продовольственном обеспечении и структуре питания населения для реализации мониторинга благосостояния населения (Лапин, 2012). Например, изучается искажение представлений о потреблении продуктов питания с опорой на данные о потреблении на уровне домохозяйств без учета питания в образовательных учреждениях (Borlizzi et al., 2017). Сформулированные в этих работах ограничения позволили более гибко и в то же время объективно подойти к трактовке состояния и динамики подушевого потребления продуктов питания в России.

Для выполнения этого методологического требования в работе использованы данные социологического опроса жителей Вологодской области, позволяющие проанализировать привычки и мотивы в выборе и потреблении продуктов питания.

Наконец, важный нюанс в исследовании уровня потребления продуктов питания, который актуализируется на макро- и микроуровне в равной степени, касается выявления территориальной специфики и пространственных различий. Он позволяет в равной мере выделить общие для населения такой крупной территориальной единицы, какой является субъект РФ, базовые параметры потребления продуктов и сформировать собирательный образ жителя региона как участника потребительского рынка.

В региональной экономике исследовательский интерес вызывают проблемы территориальных различий и неравенства населения в потреблении продуктов питания (Жилина, Ханова, 2023). Основное внимание авторы уделяют оценке соответствия объемов потребления продуктов питания рекомендуемым стандартам (Айзинова, 2014) и сложившемуся уровню жизни (Сергиенко, 2023). При всей ограниченности данного подхода он имеет очевидные положительные качества (Рогачева, 2022). Особенно важным пунктом подобного формата оценок выступает анализ потребления продуктов питания в рамках единой структуры, что позволяет выявлять примеры и факторы их замещения (Бирман, 1983; Мамяченков и др., 2021).

Материалы и методы

Данные о потреблении продуктов питания, полученные в результате обследований домашних хозяйств, фактически являются единственным наиболее важным источником информации о бедности, продовольственной безопасности и результатах в сфере питания на национальном, субнациональном уровнях и на уровне домашних хозяйств, а также составными элементами глобальных усилий по мониторингу прогресса в достижении основных целей социально-экономического развития страны и ее регионов.

Информационная база исследования объединяет данные Росстата о масштабах потребления основных продуктов питания, в том числе в сопоставлении с нормативами, утвержденными Минздравом РФ2, и о калорийности потребляемой членами российских домохозяйств пищи. Данные о калорийности получены в результате выборочного обследования бюджетов домохозяйств (социологические опросы), о масштабах потребления – по итогам оценки потребления продуктов питания, включая и произведенные в стране, и импортированные, незави- симо от вида потребления и способа продажи продуктов населению. При расчетах потребления продуктов на душу населения используются данные о фонде личного потребления и среднегодовой численности населения в соответствующем году. Для выявления практик потребления основных продуктов питания учтены данные социологического опроса жителей Вологодской области, позволяющие оценить особенности пищевого поведения, а также дополнить или уточнить общие результаты, полученные по стране. Опрос проводился в формате раздаточного анкетирования респондентов (выборка – 1500 человек, сбалансирована по половозрастным критериям населения; ошибка выборки составляет 4%) на территории региона в 2018, 2020, 2022 и 2024 гг. Ввиду нерегулярности статистической отчетности по обсуждаемой проблеме использовались различные ряды для оценки динамики показателей. В конечном итоге предпринята попытка проанализировать изменения в структуре потребления продуктов питания жителями России и ее регионов в постсоветский период отечественной истории на фоне важных социально-экономических и политических перемен.

Результаты

Калорийность потребляемой пищи – показатель не только и не столько качества, сколько достаточности питания, поэтому его стоит рассматривать как базовый параметр в оценке характера потребления продуктов. Расширение доступности продовольствия в развитых и развивающихся странах параллельно с ростом калорийности пищи и снижением содержания в ней полезных веществ, что заставляет людей потреблять еще больше пищи, приводит к проблеме ожирения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, физиологические потребности в энергии для взрослого муж- чины в России составляют от 2150 до 3800 ккал/сутки, для женщины – от 1700 до 3000 ккал/сутки3. Нормы калорийности пищи, потребляемой человеком в течение суток, всегда относительны, особенно когда речь идет о популяции в целом, однако при анализе ситуации на региональном уровне допустимо использовать общие усредненные показатели. В международных сопоставлениях в качестве рекомендуемой среднесуточной нормы принимается 2000 ккал/сутки, что позволяет сделать предварительный вывод об избыточном потреблении калорий с пищей в большинстве стран мира. Например, в России общее суточное потребление килокалорий на душу населения достигает 3433 (оценка ООН, 2022 год), превышая среднемировой показатель 2957 ккал на 16%4.

Есть основания считать, что мировые данные по калорийности пищи значительно искажают реальную ситуацию в сторону увеличения, поскольку они рассчитываются на основе экономических данных о конечном потреблении, поэтому не учитывают неполное потребление произведенного продовольствия (потребительские отходы).

Действительно, данные о калорийности питания, полученные по итогам выборочного обследования бюджетов российских домохозяйств (Росстат), свидетельствуют об умеренной калорийности питания. Суточное количество килокалорий, полученных с продуктами питания, в среднем на члена домохозяйства составляет в России 2600 (оценки 2023 года). Заметим, что этот показатель только на 13% выше уровня 1997 года, за который имеются доступные данные. Наблюдается территориальная дифференциация в калорийности пищи, потребляемой членами российских домохозяйств в сутки. В 2023 году значения показателя по регионам располагались в диапазоне от 1947,3 ккал в Чукотском АО до 3452,2 ккал в Кабардино-Балкарской Республике (табл. 1) .

Таблица 1. Калорийность потребленных продуктов питания в РФ и субъектах РФ, в среднем на члена домохозяйства в сутки, ккал

|

Субъекты РФ, в которых фиксируются наибольшие в РФ значения показателя |

Субъекты РФ, в которых фиксируются наименьшие значения показателя |

||

|

субъект РФ |

значение |

субъект РФ |

значение |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

3452,2 |

Город Санкт-Петербург |

2266,5 |

|

Республика Мордовия |

3295,7 |

Пермский край |

2248,6 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

3293,1 |

Челябинская область |

2199,8 |

|

Забайкальский край |

3269,8 |

Ненецкий автономный округ |

2145,4 |

|

Курганская область |

3224,5 |

Республика Калмыкия |

2106,0 |

|

Курская область |

3081,6 |

Республика Алтай |

2052,8 |

|

Чеченская Республика |

3059,2 |

Самарская область |

2036,3 |

|

Нижегородская область |

3020 |

Томская область |

2025,5 |

|

Республика Ингушетия |

2997,7 |

Хабаровский край |

1989,9 |

|

Белгородская область |

2955,3 |

Чукотский автономный округ |

1947,3 |

|

В среднем по РФ: 2569,3; Xmax = 3452,2; Xmin = 1947,3; Rx = 622,0; Сv = 12%. Источник: данные Росстата. |

|||

Учитывая, что среднее арифметическое значение калорийности потребляемой пищи демонстрирует минимальные различия в течение всего анализируемого периода, информативным может оказаться расчет коэффициента вариации: в 1997 году он составил 14% по совокупности территориальных единиц, в 2023 году – 12%. Таким образом, в аспекте калорийности питания наблюдается относительное равенство субъектов РФ, причем как в пространственном, так и временном измерении.

Сделать более конкретные выводы, опираясь на общие данные по калорийности, затруднительно. Прежде всего в силу того, что потребление энергии должно быть сбалансировано с ее расходом, который существенно различается в зависимости от характера труда, образа жизни людей и, что наиболее важно в межтерриториальных сопоставлениях, культурно-исторического контекста и природно-климатических условий.

Потребление белка как показатель полноты состава потребляемой пищи демонстрирует более выраженную, чем в случае калорийности, положительную динамику. С 1997 по 2023 год прирост показателя составил 31%. Территориальная дифференциация присутствует, но сохраняется в рамках средних параметров. Так, в 2023

году весь диапазон оцениваемой величины располагался между минимальным, 58,8 г на душу населения (Республика Алтай), и максимальным, 110 г на душу населения (Кабардино-Балкарская Республика), значениями. Размах вариации признака (51,2) приближается к минимальному значению, однако отмечается его умеренная вариативность в выборочной совокупности (как в 1997, так и в 2023 году Cv = 12%).

В течение постсоветского периода в показателях подушевого потребления основных категорий продуктов питания произошли изменения, которые представляют исследовательский и практический интерес. Незначительно (на 4%) увеличилось количество мяса и мясопродуктов, потребляемых населением страны (приводятся показатели в расчете на численность населения), тогда как в отношении потребления молочных продуктов и рыбопродуктов зафиксировано снижение (на 17 и 6% соответственно). В отношении продуктов растительного происхождения выявлен рост подушевого потребления овощей и бахчевых (на 17%), растительного масла (на 35%) и особенно фруктов и ягод (в 2,2 раза). Потребление сахара и сахаросодержащих продуктов, картофеля и хлебопродуктов, напротив, в анализируемом промежутке времени снижалось (табл. 2) .

Таблица 2. Потребление основных продуктов питания в постсоветской России, в расчете на душу населения, кг

|

Продукты питания |

Год |

Изменение, 2022/1990 гг., % |

||||||||

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

2022 |

||

|

Продукты животного происхождения |

||||||||||

|

Рыбопродукты |

20,4 |

9,7 |

10,4 |

12,6 |

н. д. |

22,3 |

19,9 |

21 |

19,2 |

-6 |

|

Мясо и мясопродукты |

75 |

55 |

45 |

55 |

69 |

73 |

76 |

77 |

78 |

4 |

|

Молоко и молочная продукция |

47 |

32 |

35 |

38 |

39 |

39 |

39 |

38 |

39 |

-17 |

|

Продукты растительного происхождения |

||||||||||

|

Сахар |

47 |

32 |

35 |

38 |

39 |

39 |

39 |

38 |

39 |

-17 |

|

Картофель |

106 |

124 |

109 |

109 |

95 |

91 |

86 |

83 |

84 |

-21 |

|

Овощи и бахчевые |

89 |

76 |

79 |

87 |

98 |

102 |

106 |

103 |

104 |

17 |

|

Фрукты и ягоды |

– |

29 |

32 |

46 |

57 |

59 |

61 |

62 |

63 |

2,2 р. |

|

Хлебные продукты |

120 |

122 |

117 |

121 |

120 |

117 |

114 |

113 |

113 |

-6 |

|

Масло растительное |

10,2 |

7,5 |

9,9 |

12,1 |

13,4 |

13,6 |

13,8 |

13,5 |

13,8 |

35 |

|

Источник: данные Росстата. |

||||||||||

Несмотря на то, что рост потребления полезных для здоровья продуктов, прежде всего овощей и фруктов, следует оценить как однозначно позитивное, а сокращение потребления рыбопродуктов – как остро негативное явление, в контексте исторического опыта требуется более детальный анализ текущей ситуации.

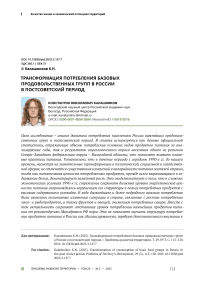

В качестве критерия оценки достаточности потребления жителями страны тех или иных категорий продуктов разумно использовать рациональные нормы потребления, которые разрабатываются Минздравом РФ и предлагаются не столько как нормативные, сколько ориентировочные. Эти показатели могут пересматриваться в зависимости от текущих социально-экономических и эпидемиологических условий. На основе данных за 2022 год выявлены масштабы отклонений фактических показателей подушевого потребления продуктов питания от рекомендованных. Превышение рациональных норм потребления хлебных продуктов, сахара и растительного масла и, напротив, низкий уровень потребления рыбопродуктов, овощей и фруктов свидетельствуют, что структура питания населения России недостаточно сбалансирована, функциональные продукты питания замещаются в рационе более калорийными и доступными для приобретения (рис. 1) .

Мясо и мясопродукты являются важнейшими компонентами рациона питания. На их потребление влияют различные факторы, которые формируются в данных социальноэкономических условиях и в конкретной социокультурной среде. В странах мира с высоким уровнем жизни населения на первое место в выборе мясопродуктов для повседневного рациона выходят характеристики продукта (вкусовые и питательные свойства, безопасность, цена, удобство приобретения и приготовления и т. д.), а также потребительские и экологические нюансы (психологические, медицинские, семейные или образовательные аспекты, общая экономическая ситуация, климат, законодательство и т. д.). В современном западном обществе одним из моментов, в наибольшей степени влияющих на «имидж» и, следовательно, на потребление мяса, является то, воспринимается ли оно как полезное (распространен термин «функциональный продукт», суть которого состоит в положительном влиянии на здоровье, а не просто удовлетворении чувства голода). В этих условиях возникают альтернативные теории и практики потребления, часть из них носит экстремальный характер (например, полный отказ от мяса или животных продуктов как таковых). В этом смысле интерес представляет динамика потребления мяса в со-

Фрукты и ягоды

Молоко и молочная продукция

Овощи и бахчевые

Рыбопродукты

Картофель

Мясо и мясопродукты

Хлебные продукты

Сахар

Масло растительное

-60 -10 40 90

■ 2022 год ■ 2021 год ■ 2020 год

Рис. 1. Отклонение фактических объемов потребления основных продуктов питания населением России от рациональной нормы Минздрава РФ, %

Рассчитано по: данные Росстата, Минздрава РФ.

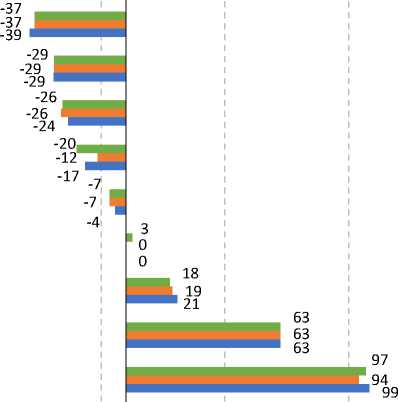

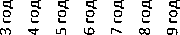

временном российском обществе, особенно учитывая сложный исторический и социальный контекст. В России еще сохраняется в коллективной памяти проблема дефицита продуктов. Уровень жизни пока еще далек от уровня в развитых странах мира, поэтому мясопродукты по-прежнему воспринимаются как продукт «высокого» потребления, как ценность сама по себе, часто вне контекста наличия полезных свойств и качества. Данные об общем потреблении мяса и мясопродуктов населением страны говорят о критическом снижении подушевого потребления в течение 1990-х гг. после относительно благополучной картины советского периода (при всех сопутствующих негативных моментах, включая низкое качество мяса и мясопродуктов), когда показатели потребления соответствовали рекомендуемым нормам (рис. 2) .

Особенно драматичным стало снижение производства базовых категорий продуктов питания, как и других товаров народного потребления, в 1991 году. Промышленная выработка мяса и мясопродуктов первой категории уменьшилась на 13%, колбасных изделий – на 10%, консервов мясных – на 13%. Это было вызвано разрывом хозяйственных связей по поставкам сырья, мате- риалов и комплектующих изделий и дефицитом валютных средств на их закупку по импорту (Гайдар, 2006).

С относительным ростом благосостояния населения и развитием сельского хозяйства в России в 2000-е гг., а также увеличением импорта мясопродуктов в этот период отмечается поступательный рост объемов подушевого потребления мяса и мясопродуктов (Гражданкин, Кара-Мурза, 2015). Его уровень максимально приблизился к отметке рекомендуемого потребления (76 кг в год) в 2012 году, составив 74 кг на душу населения в год. В 2017 году была достигнута планка потребления 1990 года, а в 2022 году зафиксировано превышение рекомендуемого уровня. Данные социологических опросов в Вологодской области говорят о том, что ежедневное потребление мяса, красного и белого, действительно является привычным для значительной части, а именно для 38% в 2024 году, населения региона. Чуть более половины респондентов (52%) отметили, что на их столе мясо присутствует не так часто, но все же не реже 2–3 раз в неделю. В 2022 году, по которому имеются общие показатели потребления в целом по стране, ситуация сходная (почти треть, 29%, употребляют в пищу мясо еже-

1=1 Рациональная норма потребления мяса и мясопродуктов

1=1 Рациональная норма потребления рыбопродуктов

Мясо и мясопродукты

Мясо и мясопродукты без субпродуктов II категории и жира-сырца « ■■■■ маавв» Рыбопродукты

Рис. 2. Потребление мясопродуктов и рыбопродуктов населением России относительно рациональной нормы Минздрава РФ, кг на душу населения в год

Рассчитано по: данные Росстата, Минздрава РФ.

дневно, 53% – несколько раз в неделю), но есть некоторые ограничения для сопоставления данных за 2024 год (в формулировке вопроса не было сделано уточнение о том, что при ответе следует принимать во внимание потребление мяса птицы).

Рыбопродукты, являясь важной частью здорового питания человека, присутствуют в рационе россиян значительно реже, о чем свидетельствуют и данные по объемам подушевого потребления, и сведения, полученные в ходе опросов домохозяйств. Как и в случае с мясом, потребление рыбопродуктов демонстрировало значимый спад в течение 1990-гг., но уже в 1998 году наметилось минимальное улучшение ситуации (см. рис. 3). Поступательный рост в период 2000-х гг. и в последующие годы обеспечил превышение рекомендуемой Минздравом РФ нормы (24 кг на человека в год) уже в 2011 году (25 кг). Однако в 2015 году наметилась негативная тенденция, которая, несмотря на промежуточные колебания, уводила уровень потребления от границы рекомендуемого.

Только 8% жителей Вологодской области потребляют рыбу и морепродукты ежедневно (для сравнения, напомним, мясные продукты употребляются в пищу каждый день значительно большей долей респондентов (38%). 44% жителей области едят рыбу и морепродукты 2-3 раза в неделю, 38% – один раз в неделю и реже. 11% практически не едят рыбу, тогда как полное исключение из рациона мяса для жителей региона совсем не свойственно (их доля меньше значения статистической погрешности). В целом объяснить подобное избегание рыбы как продукта ежедневного рациона позволяет знание ряда социально-экономических и даже исторических реалий. Во-первых, традиционный режим питания населения России не подразумевал регулярное потребление рыбы. Ряд традиционных рыбных блюд (например, уха) готовились в российских и советских семьях нерегулярно. Введение рыбы в рацион на постоянной основе произошло в СССР. Тогда в ответ на дефицит мяса, возникший вследствие расширения его потребления без возможностей обеспечения растущего спроса, руководством страны было принято решение расширить рыбный промысел и в конечном итоге восполнить ограничение белковой пищи рыбными продуктами. Так, в учреждениях общественного питания были введены «рыбные дни», когда вместо привычных для граждан мясных блюд в меню присутствовали блюда из рыбы. Это вызывало недовольство посетителей заведений, однако со временем словосочетание «рыбные дни» стало использоваться и в более широком значении, в частности для иронического комментария к присутствию рыбы в домашнем рационе (приведенные данные социологического опроса дают повод посмотреть на структуру потребления и в этом ключе). Такое противоречивое отношение населения страны к рыбе как продукту питания не позволяет описать сокращение потребления рыбы в последние годы исключительно как негативное явление, поскольку оно может быть результатом осознанного выбора, особенно в условиях расширения доступности мясных продуктов и статистически фиксируемого расширения его потребления. Вместе с тем имеющиеся данные не позволяют установить, какую роль в ограничении потребления рыбы сыграли ценовой фактор (мясо может стоить дешевле рыбы) и фактор качества. Наконец, средние по стране значения скрывают региональные различия, обусловленные целым рядом факторов, среди которых видное место занимает пространственная удаленность от места промысла.

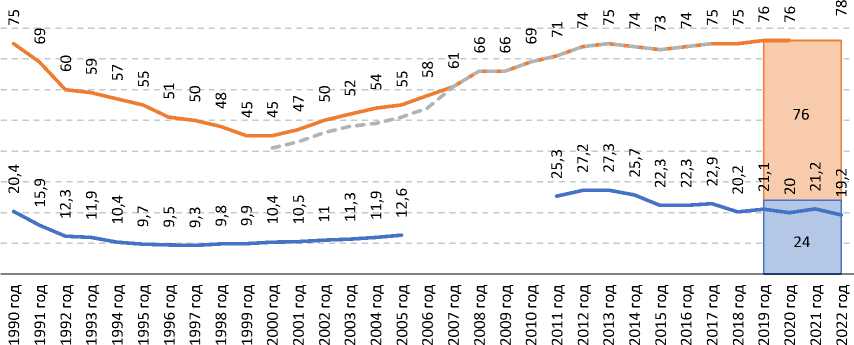

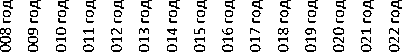

Потребление овощей и бахчевых населением страны увеличивалось поступательно, пусть и малыми темпами, в течение последних 30 лет (рис. 3) . По сравнению с 1990 годом прирост составил 17%. Достигнутый уровень потребления все еще недостаточен, он остается ниже рекомендованного норматива (140 кг/чел. в год) на 26%.

В известной степени эти данные подкрепляются результатами регионального социологического исследования, предоставляющего информацию о характере потребления овощей населением в повседневной жизни. Только у 39% жителей Вологодской области свежие овощи включены в ежедневный рацион питания, 43% признаются, что на их столе овощи присутствуют 2-3 раза в неделю. Сельские жители употребляют в пищу свежие овощи значительно реже, чем городские (23 против 34%). Поскольку речь идет только о свежих овощах, неблагоприятная ситуация, отмечающаяся в сельской местности, не выглядит парадоксально в силу климатических условий Европейского Севера. Короткий вегетационный период позволяет питаться овощами, выращенными на приусадебных участках, не более трех месяцев в году, в остальные 9 месяцев потребление

Рациональная норма потребления овощей и бахчевых

Рациональная норма потребления картофеля

■■■ МИВ» Овощи и бахчевые

^^^^^^^в Картофель

Рис. 3. Потребление овощей, бахчевых и картофеля населением России относительно рациональной нормы Минздрава РФ, кг на душу населения в год

Источник: данные Росстата, Минздрава РФ.

овощей ограничено в силу низкой доступности торговых точек и недостаточного ассортимента продукции. Для горожан торговые сети обеспечивают доступ к свежим овощам практически круглогодично.

Картофель стал традиционным для русской кухни продуктом, однако его избыточное потребление является скорее признаком несбалансированности рациона питания. Наибольшее распространение как продукт в России картофель получил в середине 1990-х гг., в период глубокого экономического кризиса и обеднения населения страны. В 1993 году показатель потребления картофеля достиг максимума за последние 30 лет и составил 127 кг/чел. в год. В 2000-е гг. с улучшением экономической ситуации в стране и ростом благосостояния населения отмечается заметный спад объемов потребления картофеля, в 2010-е гг. прорисовывается еще одна ступень снижения его потребления. Третья волна спада потребления картофеля привела к тому, что в 2016 году его уровень впервые достиг планки рациональной нормы потребления (100 кг/чел. в год), а в 2018 году – опустился ниже ее.

Остается открытым вопрос о качестве и доступности овощей для жителей страны, особенно северных регионов, где в силу климатических особенностей выращивание овощных культур в товарных объемах собственными силами ограничено. Исследования, посвященные качеству овощей, присутствующих на прилавках российских магазинов, крайне скудны. Имеются данные по экспертным оценкам Роскачества, проведенным в ряде регионов страны. Результаты обследования позволяют охарактеризовать ситуацию как благоприятную: потребителям сегодня доступны безопасные тепличные овощи без нитратов, пестицидов и их следов. Лишь в одном продукте из всей выборки обнаружено количество нитратов, существенно превышающее предельно допустимый уровень5. Однако нельзя не отметить и ограничения подобных оценок. Несмотря на то, что содержа- ние нитратов, а также нескольких пестицидов нормируется техническим регламентом «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), он не охватывает весь спектр применяемых гербицидов, инсектицидов и др. Таким образом, на сегодня нет ни одного нормативного документа, содержащего максимально полный перечень всех применяемых в сельском хозяйстве химических препаратов с обозначением предельно допустимых концентраций.

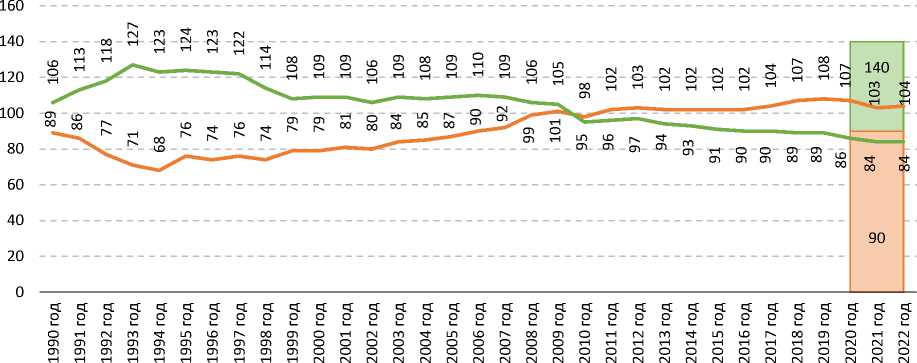

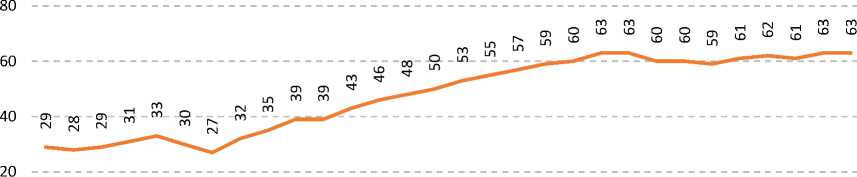

Потребление свежих фруктов и ягод в течение последних трех десятилетий в России возрастало, выйдя в 2013 году на максимальный уровень, после чего оставаясь в близком ему диапазоне значений (рис. 4) . В целом же с середины 1990-х гг. до настоящего времени объем потребления фруктов и ягод увеличился практически в два раза. Это свидетельствует об улучшении типа питания россиян. В то же время достигнутый уровень потребления значительно, на 37%, уступает рациональной норме потребления, установленной Минздравом РФ (100 кг/чел. в год). В целях уточнения характерных для России общих тенденций и сложившейся ситуации обратимся к данным социологического опроса населения. Они выявляют ограниченность потребления свежих фруктов населением региона. Только 27% жителей Вологодской области ежедневно потребляют свежие фрукты и ягоды, 42% делают это 2-3 раза в неделю. Но доля тех, из чьего рациона свежие фрукты и ягоды полностью исключены, составляют всего 5%.

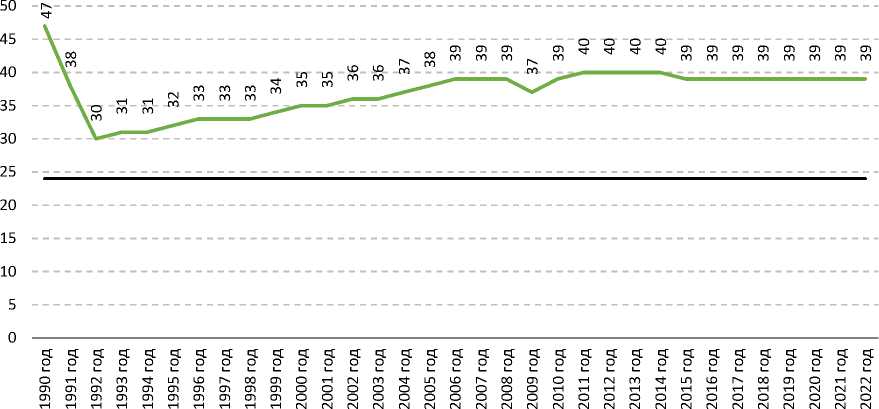

Дефицит в рационе свежих фруктов, содержащих естественные сахара, сопровождается избыточным потреблением сахара, как кристаллического, так и в составе кондитерских изделий. Потребление сахара в России превышает уровень рациональной нормы (24 кг/чел. в год) на 38%. Снижение показателя потребления продукта по сравнению с 1990 годом трудно интерпретировать однозначно. С одной стороны, это демонстрирует глубину кризисных процессов в экономике тех лет: спад произ-

Рис. 4. Потребление фруктов и ягод населением России относительно рациональной нормы Минздрава РФ, кг на душу населения в год

Источник: данные Росстата, Минздрава РФ.

водства коснулся всех отраслей промышленности и, соответственно, производства всех категорий пищевых продуктов. Кроме того, дефицит сахара усугубился на фоне антиалкогольной кампании. В результате в конце 1990-х гг. граждане получали сахар только по талонам. С другой стороны, избыточное потребление сахара, как и хлеба, а также картофеля, в советские годы позволяло обеспечить необходимый уровень калорийности питания, компенсируя недостаток в рационе прочих продуктов. Таким образом, произошедшие изменения могут, хотя и с рядом допущений и оговорок, свидетельствовать о некотором улучшении типа питания населения, пусть и при сохраняющейся остроте проблемы избыточного потребления сахара (рис. 5) .

Из перечня действий, которые позволяют нормализовать питание, только 19% жителей Вологодской области отмечают вариант «Стараюсь следить за количеством потребляемого сахара». Между тем треть опрошенных, понимая негативное влияние сахара на здоровье, в течение года исследования предпринимали серьезные попытки снизить количество потребляемого сахара, но удалось этого добиться только 7% из них.

Потребление продуктов питания в субъективных оценках: анализ практик и предпочтений (на материалах Вологодской области)

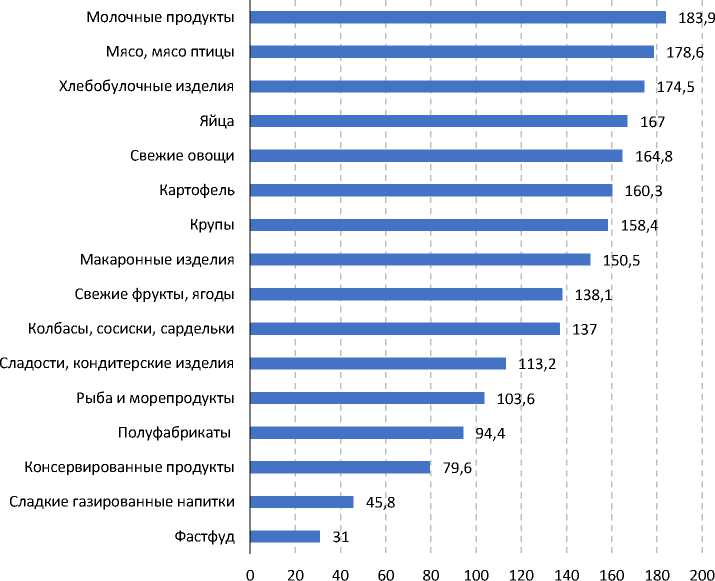

Оценки частоты потребления продуктов питания жителями Вологодской области позволяют составить общее представление о том, какая пища входит в их рацион. Количественно частоту потребления того или иного продукта помогает определить расчет индекса, отражающего разрыв между ответами, фиксирующими частое и, напротив, редкое употребление продукта в течение недели (рис. 6) . Особенно часто население Вологодской области употребляет в пищу молочные продукты (индекс частоты употребления в 2024 году составил 184), мясопродукты, включая белое мясо (179), хлебобулочные изделия (175). Свежие овощи по частоте употребления опережают картофель и макаронные изделия, что нельзя не оценить как позитивный момент. С положительной стороны рацион населения области характеризует достаточно умеренное потребление вредных для здоровья продуктов, таких как сладкие газированные напитки (46), фастфуд (31) и даже полуфабрикаты (94). В то же время рыба и морепродукты присутствуют в рационе жителей области в крайне ограниченном объеме (104).

Рис. 5. Потребление сахара населением России относительно рациональной нормы Минздрава РФ, кг на душу населения в год

Источник: данные Росстата, Минздрава РФ.

Рис. 6. Частота потребления* основных продуктов питания населением Вологодской области по данным социологического опроса, 2024 год

* Индекс показывает разницу между удельными весами групп респондентов, с одной стороны, употребляющих продукты данной категории всегда и часто (2-3 раза в неделю), с другой стороны – редко (один раз в неделю) и никогда. Итог суммируется со слагаемым 100 для исключения отрицательных значений индекса. Шкала значений ограничена отрезком [0, 200].

Рассчитано по: данные социологических опросов ФГБУН ВолНЦ РАН.

Таблица 3. Привычки жителей региона в оценке критериев качества пищевых продуктов: расчетный индекс*

|

Критерий оценки товара |

2018 год |

2020 год |

2022 год |

2024 год |

|

Срок годности, дата производства |

145,8 |

152,2 |

158,4 |

164,4 |

|

Наличие вредных добавок |

83,2 |

92,2 |

92,0 |

91,9 |

|

Надежность, репутация производителя |

79,8 |

82,4 |

83,7 |

83,1 |

|

Калорийность |

67,3 |

61,4 |

62,2 |

69,0 |

|

* Индекс отражает разницу между удельными весами респондентов, часто и редко практикующих учет критерия при выборе товара, в выборке. Чем выше значение индекса, тем та или иная практика более глубоко укоренена в поведении индивидов. Итог суммируется со слагаемым 100 для исключения отрицательных значений индекса. Шкала значений ограничена отрезком [0, 200]. Источник: данные ФГБУН ВолНЦ РАН (респондентам задавался вопрос «Часто ли Вы при покупке продуктов питания обращаете внимание на следующие категории их качества?»). |

||||

Таким образом, для выполнения социальных обязательств государства в части обеспечения здорового образа жизни, сохранения работоспособности населения необходимо поддерживать платежеспо-

собный спрос малообеспеченных семей. Обеспечение сбалансированного питания для основной группы населения невозможно без сокращения социально-экономического неравенства.