Трансформация производственно-отраслевой структуры промышленности России в первой половине XIX века (на примере Среднего Поволжья)

Автор: Арсентьев Виктор Михайлович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие России

Статья в выпуске: 3 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе предпринят анализ процессов транс- формации производственно-отраслевой структуры промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX в., которые, несмотря на их региональную специфику, являлись наглядной иллюстрацией и отражением аналогичных процессов в российской промышленности в целом. При этом в качестве объекта исследования выступили крупные формы промышленного производства, представленные промышленными предприятиями, попадавшими в поле зрения ведомственной статистики. Отдельное внимание уделено отраслям, игравшим ведущую роль в структуре промышленного производства региона. Характер и содержание изменений в отраслевой структуре промышленности России позволяют говорить о начавшейся к середине XIX в. структурной перестройке, знаменовавшей собой начавшийся переход от протоиндустриального к раннеиндустриальному этапу экономической модернизации.

Промышленность, предпринимательство, производственно-отраслевая структура, среднее поволжье, промышленный переворот, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14723637

IDR: 14723637 | УДК: 94(470.40/43):338.45

Текст научной статьи Трансформация производственно-отраслевой структуры промышленности России в первой половине XIX века (на примере Среднего Поволжья)

Исследование особенностей экономического развития России в предшествующее отмене крепостного права шестидесятилетие позволяет обнаружить процессы, свойственные как протоиндустриальному, так и раннеиндустриальному периодам экономической модернизации России. Особенностью России можно считать размытость границ между этими двумя этапами, длительное сохранение элементов традиционной экономики параллельно с активизацией инновационного развития. В данной связи можно даже говорить о наложении друг на друга протоиндустриаль-ного и раннеиндустриального этапов экономической модернизации, об их параллельном сосуществовании и взаимопроникновении.

Переход от одной фазы к другой не был линейным и одномоментным, происходило их совмещение по ряду параметров. С одной стороны, уже с 30–40-х гг. XIX в. в связи с начавшимся промышленным переворотом формируются индустриально-зрелые формы промышленного производства в виде крупных заводских комплексов и технологически развитых производств (локальная индустриализация). С другой – протоиндустриальные формы промышленного производства в виде крестьянских промыслов, ремесла, полукустарных предприятий с низким уровнем технической оснащенности и преобладанием ручного труда, «встроенных» в аграрную экономику, сохраняли свое значение не только в дореформенный период, но и во второй половине XIX – начале XX в.

В данной работе будет предпринята попытка анализа изменений в производственноотраслевой структуре промышленности Среднего Поволжья* в дореформенный период, которые являлись наглядной иллюстрацией и отражением аналогичных процессов в российской промышленности в целом. При этом в качестве объекта анализа выступили крупные формы промышленного производства, представленные промышленными предприятиями, попадавшими в поле зрения ведомственной статистики.

Промышленность России первой половины XIX в.** имела сложную организационно- производственную структуру, отличавшуюся существенной вариативностью и в территориальном измерении. Применительно к дореформенному времени в промышленности России выделялись следующие модели организации промышленного производства, соединявшие в себе разные параметры и содержательные характеристики: протоин-дустриальная, представленная промысловоремесленной деятельностью и кустарными предприятиями крестьян и горожан; традиционная (петровская), включавшая в себя казенные, посессионные и вотчинные предприятия; частнокапиталистическая, функционирующая в форме индивидуальнокапиталистических и акционерных предприятий. Этот вариант, несмотря на сохраняющуюся условность, соединяет в себе разные параметры и критерии классификации промышленного предпринимательства.

Учитывая состояние источниковой базы исследования поставленной темы, общая динамика численности промышленных предприятий по Казанской, Пензенской, Симбирской и Самарской губерниям была проанализирована с 1812 по 1860 г. Ее выявление производилось путем обобщения всех имеющихся в нашем распоряжении разрозненных данных, собранных из большого числа архивных и опубликованных источников (табл. 1) [1–14].

Как видно из приведенных в таблице данных, динамика численности промышленных предприятий на протяжении первой половины XIX в. за небольшими исключениями имела тенденцию планомерного роста. Достаточно резкий скачок вверх в 1840 г. в большей мере обусловлен включением в него сведений по винокуренной отрасли. Причем наиболее заметно это было на примере Симбирской и Пензенской губерний, где винокурение было достаточно развито, а в Казанской губернии, где показатели развития отрасли были довольно низкими, это практически не проявилось.

В приведенном выше динамическом ряду данных показатели развития винокуренной отрасли в большинстве случаев не нашли отражения. Причиной этого стало то обстоятельство, что винокуренные заводы уже в начале XIX в. были переданы под управление Департамента разных податей и сборов, поэтому информация о них не всегда попадала в сводки Департамента мануфактур и внутренней торговли. В данном случае, кроме 1840 г., винокуренные заво-

Таблица 1

Динамика количества фабрик и заводов по губерниям Среднего Поволжья в первой половине XIX в.

|

Губерния |

Годы |

|||||||||||||||

|

1812 |

1814 |

1818 |

1825 |

1828 |

1838 |

1840* |

1844 |

1846 |

1849 |

1851 |

1852 |

1853 |

1854 |

1859** |

1860*** |

|

|

Казанская |

139 |

148 |

154 |

155 |

124 |

157 |

159 |

176 |

176 |

261 |

174 |

158 |

163 |

148 |

245 |

257 |

|

Пензенская |

61 |

63 |

76 |

58 |

68 |

85 |

148 |

86 |

81 |

85 |

90 |

89 |

87 |

85 |

101 |

98 |

|

Симбирская |

63 |

89 |

60 |

51 |

49 |

79 |

136 |

83 |

93 |

118 |

80 |

79 |

87 |

92 |

225 |

241 |

|

Самарская |

139 |

156 |

148 |

143 |

295 |

359 |

||||||||||

|

Итого |

263 |

300 |

290 |

264 |

241 |

321 |

443 |

345 |

350 |

464 |

483 |

482 |

485 |

468 |

866 |

955 |

* За 1840 г. указаны винокуренные заводы, чего в сводках за другие годы не делалось: по Пензенской губернии – 60, Симбирской – 21, Казанской – 4. Поэтому без учета винокуренных заводов численность фабрик и заводов составит по Казанской губернии 155, по Симбирской – 115, Пензенской – 88, а по всем трем губерниям – 358. ** За 1859 г. по Пензенской губернии не указаны винокуренные заводы, хотя в сводки по трем другим губерниям они включены.

*** За 1860 г. винокуренные заводы указаны по всем губерниям Среднего Поволжья, кроме Пензенской. Из другого источника мы узнаём, что на этот год в губернии их количество достигло 71. Поэтому общее количество предприятий по Пензенской губернии увеличивается до 169, а по всем четырем губерниям Среднего Поволжья достигает 1 026. С учетом этого динамические показатели роста в 1859 и 1860 гг. по Пензенской губернии и в целом по Среднему Поволжью будут несколько выше ГАПО (Гос. арх. Пензенской области). Ф. 9. Оп. 1. Д. 119. Отчет Пензенского губернского статистического комитета за 1860 год. Л. 34–35).

ды были включены в показатели за 1859 и 1860 гг., за исключением данных по Пензенской губернии.

Еще один взлет численности промышленных предприятий, особенно по Казанской и Симбирской губерниям, наблюдается в 1849 г., хотя его в некоторой степени можно связать с характером используемых за этот год источниковых данных (Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России. СПб., 1853). Судя по дальнейшему довольно резкому движению кривой показателя численности фабрик и заводов вниз, к 1851 г. практически вернувшейся к уровню 1846 г., это в решающей степени было обусловлено критериями учета, примененными указанным автором. По всей видимости, они отличались от тех, которые использовались ведомствами, в результате чего в сводки попали промышленные предприятия, не учитываемые официальной статистикой.

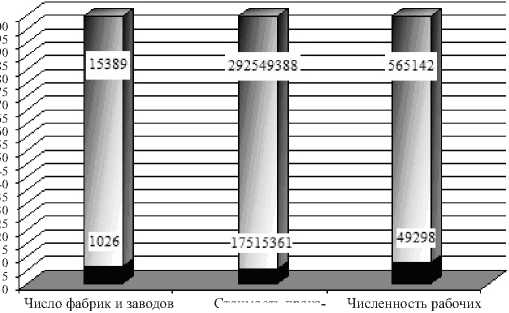

Особенно заметно выросла численность промышленных предприятий во второй половине 1850-х гг., даже без учета численности винокуренных предприятий, включенных в показатели за 1859 и 1860 гг. С 1854 по 1860 г. общая численность промышленных предприятий возросла с 468 до 955, т. е. в два раза за шесть лет, а с учетом винокуренных заводов Пензенской губернии в 1860 г. на территории Среднего Поволжья насчитывалось 1 026 промышленных предприятий.

Что касается удельного веса количества промышленных предприятий Среднего Поволжья в структуре промышленности России, то на протяжении первой половины XIX в. он не был постоянным (табл. 2).

Причем если примерно до середины 1840-х гг. он изменялся в сторону снижения, то далее мы наблюдаем его рост. В частности, по численности предприятий он упал с 6,5 % в 1818 г. до 4,4 % в 1844 г., а по численности рабочих он снизился с 5,4 % в 1818 г. до 3,8 % в 1846 г. Однако далее прослеживалась положительная динамика изменения удельного веса Среднего Поволжья в промышленности России. В 1860 г. по общему количеству промышленных предприятий он составил 6,7 %, а по численности рабочих – 8,6 %.

Не имея возможности рассчитать с такой же периодичностью удельный вес Среднего Поволжья по стоимости производства, обратим внимание на предреформенное десятилетие. Только за этот непродолжительный промежуток времени удельный вес Среднего Поволжья увеличился с 3,6 до 6 %.

Хотя аграрная специализация губерний Среднего Поволжья доминировала, безосновательно относить регион к промышленно отсталым регионам России. Об этом, в частности, свидетельствует динамика увеличения трех основных показателей развития промышленности региона, которая во многих случаях была выше, чем в целом по России. Причем особенно стремительно это происходило в предреформенное десятилетие, на которое падала основная доля прироста.

Удельный вес Среднего Поволжья в промышленности России по количеству предприятий подсчитан с учетом производственных показателей винокуренных заводов Пензенской губернии, данные по которым приведены на основе отчета Пензенского статистического комитета за

Таблица 2

Динамика изменения удельного веса Среднего Поволжья в промышленности России в первой половине XIX в.*

|

Параметр |

Показатель удельного веса |

||||||

|

1818 г. |

1825 г. |

1838 г. |

1844 г. |

1846 г. |

1851 г. |

1860 г. |

|

|

Количество предприятий |

6,5 % |

5% |

4,7% |

4,4 % |

4,7% |

4,9 % |

6,7 % |

|

Численность рабочих |

5,4 % |

5,2% |

3,7% |

4,4 % |

3,8 % |

4,6 % |

8,6 % |

|

Стоимость производства |

Нет сведений |

Нет сведений |

Нет сведений |

Нет сведений |

Нет сведений |

3,6 % |

6 % |

* Динамика рассчитана автором на основании данных различных опубликованных и неопубликованных источников.

Таблица 3

Основные производственные показатели промышленности Среднего Поволжья и России в 1860 г.

|

Губернии |

Число фабрик и заводов |

Стоимость производства, руб. сер. |

Численность рабочих, чел. |

|

Казанская |

257 |

3 794 122 |

6 211 |

|

Пензенская |

169 |

5 135 771 |

21 134 |

|

Симбирская |

241 |

3 787 145 |

13 122 |

|

Самарская |

359 |

4 798 323 |

8 831 |

|

Итого по 4 губерниям |

1 026 |

17 515 361 |

49 298 |

|

Всего по России (66 губерний) |

15 388 |

29 2549 388 |

565 142 |

|

Удельный вес 4 губерний (6 %) |

6,7 % |

6 % |

8,6 % |

* РГИА (Рос. гос. ист. арх). Ф. 18. Оп. 2. Д. 1770. Сведения о количестве фабрик по губерниям, рабочих на них и производительности за 1860–1865 гг. Л. 105–106.

1860 г. (ГАПО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 119. Л. 34, 35).

В то же время практически весь прирост приходился на вторую половину 1850-х гг., и, по имеющимся у нас данным, с 1851 по 1854 г. в промышленности Среднего Поволжья показатели стоимости производства и количества предприятий оставались практически на одном уровне, а в некоторых случаях даже происходило их снижение.

Наблюдаемый во второй половине 1850-х гг. рост целесообразно связать с Крымской войной 1853–1856 гг. Военные заказы, а также вызванное поражением в войне стремление повысить обороноспособность и увеличить военную мощь страны с целью восстановить пошатнувшийся авторитет на мировой арене стимулировали раз- витие экономики, являвшейся важнейшей основой решения вышеозначенных задач. Как результат, после войны мы наблюдаем настоящий промышленный экономический подъем. Все это очередной раз показало связь экономического развития России с реализацией военно-стратегических интересов и его зависимость от государственной политики.

Сравнивая количество отраслей и производств между губерниями Среднего Поволжья, а также сопоставляя их с общероссийскими показателями, мы обнаруживаем следующую картину. В ведомости за 1838 г. в Симбирской губернии отмечено 16 отраслей, в Пензенской – 13, Казанской – 13. В промышленно развитых губерниях Центральной России не отмечено явного

□ Всего по России (66 губернии)

■ Итого по 4 губерниям

Стоимость производства в (руб)

Рис. 1. Удельный вес Среднего Поволжья в структуре промышленности России в 1860 г.

превосходства в этом отношении: во Владимирской – 14, в Нижегородской – 14, в Ярославской – 16, и только в Калужской оно было немногим больше 19. Наибольшее количество отраслей зафиксировано в Санкт-Петербургской (24) и Московской (26) губерниях. Всего же в промышленности России было зафиксировано 30 производств [15].

В 1852 г. наибольший показатель в Среднем Поволжье зафиксирован в Казанской губернии – 24 отрасли. В Самарской губернии он составил 19, Симбирской – 16, Пензенской – 15 отраслей. Значительно возрос количественно-отраслевой потенциал губерний Центрально-промышленного района: Нижегородская – 34, Ярославская – 33, Калужская – 30, Владимирская – 29. Лидировали же в этом списке вновь Московская (70) и Санкт-Петербургская (68) губернии. Всего же в ведомости вся промышленность разделена на 19 групп, в рамках которых показано 111 производств [16].

В статистических сводках Департамента мануфактур и внутренней торговли за 1859 г. отмечается увеличение количества имеющихся в промышленной структуре указанных губерний отраслей по сравнению с 1852 г.: по Казанской губернии названо 37 отраслей, по Симбирской – 28, по Пензенской – 22, по Самарской – 21, по Московской 101, по Санкт-Петербургской – 75, по Ярославской – 43, по Калужской – 36, по Нижегородской – 34, по Владимирской – 32 [22].

Как видим, по этому показателю не было ярко выраженной диспропорции между губерниями Среднего Поволжья и Центрально-промышленного района, хотя отставание Пензенской, Симбирской и Самарской губерний в некоторых случаях проявлялось. В то же время в 1852 г. Казанская губерния даже опережала Калужскую, Нижегородскую и Владимирскую губернии, уступая лишь Ярославской.

Свои коррективы в промышленное предпринимательство внес начавшийся в 1830-х гг. промышленный переворот, инициировавший появление фабричного машинного производства. В связи с этим разделение промышленных предприятий на заводы и фабрики получает новое звучание*. Именно такой вариант присутствует в промышленных статистических сводках за 1840 г., составленных для отчетов о состоянии губерний. Сведения по Пензенской, Казанской и Симбирской губерниям представлены в табл. 4.

Хотя термин «фабрика» прочно вошел в употребление в первой половине XIX в., его смысловое значение не в полной мере соответствовало современному пониманию, сформировавшемуся лишь во второй половине XIX в. В приведенной выше таблице к фабрикам отнесены предприятия, преимущественно текстильные, где происходило внедрение машин и наблюдалась механизация некоторых производственных процессов (суконные, полотняные, шелкоткацкие, ковровые, бумагопрядильные, писчебумажные, китаечные и кумачные, табачные, канатные). К заводам же отнесены предприятия, где механизировать производственный процесс на том этапе технико-технологического развития не удавалось, или же в силу специфики производства это вообще не было возможно.

В то же время в некоторых случаях мы обнаруживаем разночтения при отнесении предприятий к тому или иному типу. Например, стекольные предприятия по Симбирской губернии отнесены в разряд заводов, а по Казанской – причислены к фабрикам. Предприятие по производству хрусталя в Пензенской губернии, принадлежавшее Бахметьевым, традиционно именовалось фабрикой. В целом же существенного разрыва между фабриками и заводами губерний Среднего Поволжья в техникотехнологическом плане не наблюдалось,

Таблица 4

Отраслевая структура и количество предприятий в губерниях Среднего Поволжья в 1840 г. *

Завершая производственно-отраслевую характеристику промышленного предпринимательства Среднего Поволжья, проанализируем показатели ведущих отраслей – суконной и винокуренной, которые по трем основным параметрам производства (количество предприятий, численность занятых рабочих, размеры производства) занимали лидирующее положение в структуре промышленного производства региона.

Большинство предприятий винокуренной отрасли было сосредоточено в Пензенской губернии, одной из наиболее развитых в этом виде производства в целом по России. В 1860 г. там насчитывался 71 завод, что составляло 7,3 % от численности всех предприятий отрасли в России (967 заводов). По другим параметрам удельный вес винокуренной промышленности губернии в общей структуре этого производства по России был еще большим: по стоимости производства он составил 15,2 % (по Пензенской губернии – 2 850 000 руб., по России – 18 737 947 руб.), а по численности рабочих – 23,1 % (по Пензенской губернии – 5 408 чел., по России – 23 442 чел.). При этом на каждое винокуренное предприятие Пензенской губернии в среднем приходилось 40 141 руб. продукции и 76 чел. рабочих, а по России эти показатели составили 19 377 руб. и 24 чел.*

Очень динамично на протяжении первой половины XIX в. происходило развитие сукноделательной отрасли. В 1807 г. в губерниях Среднего Поволжья действовало 6 суконных предприятий [29], в 1815 г. – 34 [30], в 1828 г. – 28 [27; 28], в 1840 г. – 25 [21], 1849 – 37 [18], 1852 – 55 (без Самарской – 39) [16], 1860 – 81 (без Самарской – 65) [24].

Довольно высоким был удельный вес показателей суконных предприятий Среднего Поволжья в структуре отрасли в целом по России. В 1860 г. по численности предприятий он составил 19 %, по стоимости производства – 7 %, а по численности рабочих – 32 % [23]. Продукция заводов региона, и особенно Симбирской и Пензенской губерний, занимала важное место в объеме казенных поставок. Из 176 суконных предприятий России, заключивших на 1859 г. контракт на поставку сукна в казну, 77 были расположены на территории Пензенской (31), Симбирской (31), Самарской (14) и Казанской (1) губерний [19].

В конце 1820-х – 1830-е гг. в отраслевой структуре промышленности Среднего Поволжья появляется свеклосахарное производство. Однако к середине XIX в. оно сохранилось лишь в Пензенской губернии. Единичные предприятия Симбирской губернии возникнув в конце 1830-х гг., к началу 1860-х гг. прекратили существование. В отличие от Симбирской губернии в Пензенской наблюдается рост количества свеклосахарных заводов: с 7 заводов в 1838– 1839 гг. [4] до 13 заводов – в 1859–1860 гг. [17].

В числе отраслей, существенным образом влиявших на отраслевую структуру промышленного производства Среднего Поволжья, можно назвать и кожевенное производство. Основным районом сосредоточения предприятий отрасли являлась Казань с прилегающей к ней территорией. Важными центрами развития этой отрасли были г. Саранск Пензенской губернии и Сызрань Симбирской (в 1850-е гг. – Самарской губернии).

Предприятия по производству железа и чугуна располагались в Пензенской губернии, главным образом в Краснослободском уезде, где действовали Авгорский и Рябкин-ский чугуноплавильные и Сивиньский железоделательный заводы. Еще один чугуноплавильный завод, расположенный в уездном городе Инсар Пензенской губернии, уже к началу 1830-х гг. свертывает производство.

Металлургическое производство существовало и в некоторых городах Среднего Поволжья, но в отличие от вышеназванных предприятий в качестве сырья они использовали не руду, а чугунный лом и заметно уступали им по масштабам производства. Такого рода предприятия действовали в Пензе, Казани, Симбирске и некоторых других городах.

Достаточно прочное положение в отраслевой структуре Среднего Поволжья в первой половине XIX в. занимала стекольнохрустальная промышленность. Несмотря на противоречивую динамику численности заводов отрасли на территории Среднего Поволжья, в целом на протяжении первой половины XIX в. наблюдалось их увеличение: к 1860 г. их количество достигло 10 [23].

В первой половине XIX в. объектом внимания предпринимателей Среднего Поволжья становится и писчебумажная отрасль, насчитывавшая в 1860 г. 7 предприятий [23].

К числу принципиально новых производств отраслевой структуры Среднего Поволжья первой половины XIX в. можно отнести крахмалопаточное, машиностроительное, стеариновое и некоторые другие производства, представленные лишь единичными предприятиями. Хотя они и незначительно влияли на отраслевую структуру, они олицетворяли собой наступление нового этапа промышленного развития.

В то же время наряду с динамично развивающимися отраслями в структуре промышленной организации Среднего Поволжья присутствовали производства, относящиеся к категории «морально устаревших», для которых была свойственна регрессивная линия развития. Одной из таких отраслей была поташная, которая после ее расцвета в XVIII в. утратила свои позиции. К числу отраслей, испытывавших довольно серьезные проблемы развития, следует отнести и полотняную промышленность.

Классифицируя промышленное предпринимательство Среднего Поволжья по формам владения и праву собственности, мы обнару- живаем преобладание вотчинных и купеческих предприятий. Первые доминировали в винокурении, сукноделии, свеклосахарном, полотняном и других производствах, вторые – в кожевенном, салотопенном, свечном, мыловаренном, хлопчатобумажном и др.

Незначительный удельный вес в общей структуре промышленного производства имели посессионные предприятия, доля которых на протяжении дореформенного времени постоянно сокращалась. Эта форма промышленности преобладала в металлургии (производство чугуна, железа, меди), а также в химической промышленности (минеральнокупоросные заводы), а в виде единичных предприятий существовала и в некоторых других отраслях (суконная, писчебумажная). Правительственные круги признали неэффективной эту форму промышленного производства, считая ее обременительной и экономически нецелесообразной для владельцев и ограничивающей свободу и хозяйственную самостоятельность рабочих. Поэтому на протяжении второй трети XIX в. проводился курс на ее постепенную ликвидацию.

Практически исчерпало свой потенциал на протяжении первой половины XIX в. государственное промышленное предпринимательство. Немногочисленные казенные предприятия, существовавшие прежде всего в винокуренной отрасли, в этот период прекращают действие. После того как государство утвердилось в мысли о неэффективности государственной организации производства вина, прокатилась волна закрытия казенных винокурен. Так, Синдровский и Бриловский винокуренные заводы Краснослободского уезда Пензенской губернии закрываются уже в 1820 – начале 1830-х гг. [26]. Такая же участь в 1847 г. постигла Мелекесский завод Симбирской губернии [26]. В некоторых других отраслях промышленности Среднего Поволжья казенное производство существовало лишь в виде единичных предприятий, преимущественно в Казанской губернии (поташные, дегтярный, пороховой, «пумповый»* заводы).

Набиравшие обороты новые формы промышленного производства, полностью ориентированные на рынок, были представлены частнокапиталистическими (преимущественно купеческими) и акционерными предприятиями. В отраслевом плане они были представлены кожевенными, хлопчатобумажными, мыловаренными, салотопенными, воскобойными, свечными, канатными предприятиями. На эти формы организации промышленного производства были ориентированы также механические и машиностроительные предприятия, постепенно выделявшиеся из структуры металлургической отрасли и получавшие самостоятельное развитие.

Как видно из вышесказанного, развитие тех или иных отраслей промышленности Среднего Поволжья на протяжении первой половины XIX в. происходило преимущественно в рамках отдельных моделей промышленного предпринимательства. На протяжении дореформенного времени определялись новые направления и перспективы их развития. Каждая из моделей имела отраслевое и типовое своеобразие и эволюционировала по своим законам, специфика которых определялась не только объективными политическими и экономическими факторами, но и субъективными и социокультурными, от которых зависела реализация их рыночного потенциала и возможностей техникотехнологического развития. Изменения в отраслевой структуре позволяют говорить о начавшейся к середине XIX в. в промышленности России структурной перестройке, которая, наряду с рядом других параметров, знаменовала собой начавшийся переход от протоиндустриального к раннеиндустриальному этапу экономической модернизации.

Список литературы Трансформация производственно-отраслевой структуры промышленности России в первой половине XIX века (на примере Среднего Поволжья)

- 1812 г.: Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. -СПб., 1814. -С. 1-174.

- 1814 г.: Ведомость о мануфактурах в России за 1813-14 годы. -СПб., 1816. -С. 457.

- 1818 г.: Статистические ведомости о состоянии Российских мануфактур с 1815 по 1821 год. -СПб., 1825. -С. 35.

- 1825 г. Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства финансов. -Т. 2, вып. 6. -СПб., 1865. -С. 236-238.

- 1828 г.: Состояние фабрик и заводов в Симбирской губернии в 1828 году//1830. Журн. мануфактур и торговли. -1831. -№ 7. -С. 46-73.

- 1838 г.: Ведомость о числе фабрик и заводов по губерниям в 1838 году//Журн. мануфактур и торговли. -1840. -Ч. 2, № 4-6. -С. 55-56.

- 1840 г.: РГИА (Рос. гос. ист. арх.). -Ф. 1281. -Оп. 4. -Д. 42. -Л. 16 об.-17 (Симбирская губерния); Д. 32. -Л. 25-25 об. (Казанская губерния); Д. 38. -Л. 26 об.-27 (Пензенская губерния).

- 1844 г.: Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства финансов. -Т. 2, вып. 6. -СПб., 1865. -С. 236-238.

- 1846 г.: Ведомость о числе фабрик и заводов, существовавших в 1846 году//Журн. мануфак-тур и торговли. -1847. -Ч. 4, № 10-12. -С. 459.

- 1849 г.: Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России. -СПб., 1853. -С. 58-193. 11.1851-1852 гг.: Ведомость о числе фабрик и заводов, находившихся на оных рабочих людей, количестве и стоимости выделанных изделий в 1852 году//Журн. мануфактур и торговли. -1853. -Ч. 4, № 10-12. -С. 325-326.

- 1853-1854 гг.: Ведомость о числе фабрик и заводов, находившихся на оных рабочих людей, количестве и стоимости выделанных изделий в 1854 году//Журн. мануфактур и торговли. 1855. -Ч. 4, № 10/12; 1859 г: РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1719.

- 1859 г.: РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1719. Ведомость о количестве фабрик и заводов по губерниям, количестве рабочих и вырабатываемой продукции. 1858-1859 гг. Симбирская губерния -Л. 40 -40 об.; Казанская губерния -Л. 66 об. -67; Пензенская губерния -Л. 81; Самарская губерния -Л. 88 об. -89; 1860 г.: РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1770.

- 1860 г.: РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1770. Сведения о количестве фабрик по губерниям,

- Экономическая история Экономическое разВитие россии рабочих на них и производительности за 1860-65 гг. Л. 124-124 об. -Казанская губерния; Л. 138 об.-139 -Пензенская губерния; Л. 150 об.-151 -Симбирская губерния; Л. 147-147 об. -Самарская губерния.

- Ведомость о числе фабрик и заводов по губерниям в 1838 году//Журн. мануфактур и торговли. -1840. -Ч. 2, № 4-6. -С. 55-56.

- Ведомость о числе фабрик и заводов, находившихся на оных рабочих людей, количестве и стоимости выделанных изделий в 1852 году//Журн. мануфактур и торговли. -1853. -№ 10-12. С. 325-326.

- Грумм-Гржимайло Е. О свеклосахарной промышленности и развитии ее в России/Е. Грумм-Гржимайло. -СПб., 1860. С. 62-63.

- Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России/П. Крюков. -СПб., 1853. -С. 58-193.

- О заподряде сукон и каразеи для армии и флота на 1859 год//Журн. мануфактур и торгов-ли. -1859. -Т. 5, № 1-3. -С. 1-28.

- О состоянии фабрик и заводов в Пензенской губернии в 1828 году//Журн. мануфактур и торговли. -1829. -№ 9. -С. 1-43.

- РГИА. -Ф. 1281. -Оп. 4. -Д. 42. -Л. 16об.-17 (Симбирская губерния); Л. 25-25 об. (Казанская губерния); Л. 26 об. -27 (Пензенская губерния).

- РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1719. Ведомость о количестве фабрик и заводов по губерниям, количестве рабочих и вырабатываемой продукции. 1858-1859 гг. Симбирская губерния -Л. 40-40 об.; Казанская губерния -Л. 66 об.-67; Пензенская губерния -Л. 81; Самарская губерния -Л. 88 об.-89; Московская губерния -Л. 74-76; Санкт-Петербургская губерния -Л. 86-87 об.; Ярославская губерния -101-102 об.; Калужская губерния -л. 67 об.-68; Нижегородская губерния -Л. 77-77 об., Владимирская губерния -Л. 58-58 об.

- РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1770. Сведения о количестве фабрик по губерниям, рабочих на них и производительности за 1860-65 гг. Л. 124-124 об. -Казанская губерния; Л. 138 об.-Пензенская губерния; Л. 150 об.-151 -Симбирская губерния; Л. 147-147 об. -Самарская губерния; Л. 106-107 -по России в целом.

- РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1770. Сведения о количестве фабрик по губерниям, рабочих на них и производительности за 1860-65 гг. Л. 124-124 об. -Казанская губерния; Л. 138 об.-139 -Пензенская губерния; Л. 150 об.-151 -Симбирская губерния; Л. 147-147 об. -Самарская губерния.

- РГИА. -Ф. 18. -Оп. 2. -Д. 1770. Сведения о количестве фабрик по губерниям, рабочих на них и производительности за 1860-65 гг. Л. 124-124 об. -Казанская губерния; Л. 138 об. -139 -Пензенская губерния; Л. 150 об. -151 -Симбирская губерния; Л. 147-147 об. -Самарская губерния.

- РГИА. -Ф. 571. -Оп. 9. -Д. 582.

- Состояние фабрик и заводов в Казанской губернии в 1828 году, составленное из официальных бумаг Редактором//Журн. мануфактур и торговли. -1830. -№ 11. -С. 48-111.

- Состояние фабрик и заводов в Симбирской губернии в 1828 году//Журн. мануфактур и торговли. -1831. -№ 7. -С. 46-73.

- Статистические ведомости о состоянии Российских мануфактур с 1815 по 1821 год. -СПб., 1825. -1815 год. -С. 2-3.

- Статистические таблицы Всероссийской Империи или физическое, политическое статистическое начертание России, с XIX столетия. -М., 1807. -Табл. 3-5.