Трансформация структуры микробного сообщества в восстановительном процессе в донных отложениях озера Серебрянка (Самарская Лука)

Автор: Шерышева Наталья Григорьевна, Осипов Георгий Андреевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований структуры микробного сообщества детритного ила озера Серебрянка (Самарская Лука), участвующего в биогенезе минерала вивианита - Fe 3(PO 4) 2 × 8H 2O. Образование вивианита происходило в модельном эксперименте в процессе анаэробного Fe(III) железовосстановления. Доминантными видами в природном микробном сообществе ила, участвующими в образовании фосфатсодержащих минералов железа, являются представители родов Butyrivibrio, Clostridium, Eubacterium, железоредукторы Shewanella, Desulfuromonas, Geobacter, Geovibriо, Desulfovibrio. Активны Spirochaeta "M", Bacillus, Propionibacterium, Actinomadura, Nocardia, Rhodococcus, Pseudonocardia. В процессе анаэробной железоредукции находились в угнетенном состоянии или выбывали из сообщества аэробные и микроаэрофильные хемоорганотрофные организмы с дыхательным типом метаболизма, осуществляющие разложение целлюлозы, углеводородов, аммонификацию, азотфиксацию, окисление железа. Анаэробные бродильщики, диссимиляционные железоредукторы, сульфатредукторы, нокардиоформные актиномицеты, отдельные виды анаэробных хемоорганотрофов, напротив, становились активны.

Тонкодетритный железистый ил, видовой (родовой) состав бактерий, доминанты, донное микробное сообщество, процесс fe(iii)-восстановление, вивианит, жирно-кислотные микробные маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/148201804

IDR: 148201804 | УДК: 579.266:

Текст научной статьи Трансформация структуры микробного сообщества в восстановительном процессе в донных отложениях озера Серебрянка (Самарская Лука)

Ж елезо – четвертый по распространенности элемент земной коры; выполняет функцию энергетического центра в окислительно-восстановительных реакциях в природе. Биогенный цикл железа, включающий в себя энзиматические и биотические опосредованные реакции, осуществляется прокариотами разных филогенетических и физиологических групп [4]. Процессы микробного восстановления Fe(III) сопряжены с биогеохимическими циклами углерода, кислорода, серы; в донных отложениях пресноводных и морских экосистем диссимиляционное восстановление Fe (III) может доминировать в окислении органического вещества [13, 14]. При определенных условиях процесс микробной железоредукции сопровождается образованием минералов. Так, в результате жизнедеятельности микроорганизмов в осадочных отложениях происходит образование биогенного грейгита, сидерита, пирита. Б.Ф. Перфильевым показано, что при участии организмов Metallogenim personatum, Caulococcus manganifer, Kusnezovia polymorpha происходит накопление в озерах железо-марганцевых конкреций [4]. Особый интерес представляет биогенное образование вивианитов – железофосфатных руд, которые рассматриваются как новый тип осадко-

образования современного геохимического процесса [7]. При этом актуальным и малоизученным остается вопрос – какие группы микроорганизмов принимают участие в генерации железофосфатных минералов.

В модельных опытах минералы типа вивианита и сидерита образовывались в результате жизнедеятельности водородной бактерии, идентифицированной как Pseudomonas sp., при восстановлении ферригидрита [1]. В работах [14] продемонстрировано использование Fe(III) в качестве конечного акцептора электронов при росте бактерий родов Geobacter и Shewanella c преобразованием слабокристаллического оксида железа во внеклеточный магнетит. Выпадение вивианита происходило при окислении бактериями метанола [5] в сокультуре Methylomonas methanica, She-wanella putrefaciens и Clostridium sphenoides при восстановлении Fe(III) пирофосфата. В пресноводных водоемах распространенными железоре-дукторами являются представители родов Bacillus, Pseudomonas, Clostridium.

Однако в известных исследованиях отсутствует синэкологический подход, позволяющий получить представление о видовой структуре микробного населения и ведущих группах микроорганизмов, осуществляющих биогенез фосфатов железа в природных условиях. Цель настоящей работы – изучение видовой структуры микробного сообщества, активного в биогенезе вивианита. Для идентификации видового (родового) состава сообщества организмов мы применили метод жирнокислотных маркеров, широко применяемый в настоящее время для изучения сообществ в природных экосистемах [2, 8, 10, 12, 15-17].

В качестве объекта исследования было определено лесное озеро Серебрянка, в донных отложениях которого создаются экологические факторы, благоприятные для образования вивианита: мелководность водоема и обилие водной растительности, восстановительные условия, наличие гуминифированного органического вещества, слабокислая реакция среды в илах, высокие концентрации железа и фосфора [3, 9]. Озеро Серебрянка расположено на территории Самарской Луки – излучины в среднем течении р. Волга; находится в блюдцевидной карстовой впадине; его длина – 42 м, площадь – 0,11 га, глубина менее 1 м [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал для исследований получен в июле 2004 г. в ходе комплексной экспедиции Института экологии Волжского бассейна РАН по исследованию малых озер Самарской Луки, расположенных в Самарской области.

Донные отложения озера Серебрянка представлены мягким серым маслянистым илом с черными прожилками в более плотных нижних слоях. Сверху ил покрывает слой коричневого окисленного детрита. Ил содержит обильные по-луразложившиеся остатки водной растительности и листовой опад. В микроскопической структуре поверхностного слоя ила преобладают тонкие разложившиеся структуры растительного и животного происхождения. Физико-химическая характеристика ила представлена в табл. 1.

Таблица 1. Тип ила и физико-химические параметры донных отложений оз. Серебрянка

|

Тип грунта |

Т, ° С |

рН |

Eh |

rH 2 |

В % |

ГВ, г/гила |

Fe, мг/10 г сырого ила |

с орг, мг/л |

Р „R -общий, мг/л |

|

|

Ге « e общее |

Fе(II) |

|||||||||

|

Тонкодетритный железистый ил |

24,5 |

6,1 |

60 |

14 |

73 |

0,11 |

4,10 |

3,02 |

291 |

2,49 |

Донные осадки водоема богаты органическим веществом, железом и фосфором. Поровая вода имеет интенсивно коричневый цвет, обусловленный присутствием гумусовых веществ. Значения активной реакции среды (рН), окислительновосстановительного потенциала (Eh) и структура ила свидетельствуют о развитии активных восстановительных микробиологических процессов.

Микробиологические исследования. Для изучения сообщества, осуществляющего биогенез вивианита, создавали условия, максимально приближенные к природным. Для этого готовили суспензию ила. Сразу после отбора пробы непосредственно из грунтовой колонки отбирали ил (20%) газонепроницаемыми шприцами и вводили в бутылочки с 20 мл анаэробного 1%-ного физраствора. Бутылочки предварительно герметично закрывали резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками. Приготовленные иловые суспензии доставляли в лабораторию и инкубировали в термостате при 30 °С. Измеряли концентрацию двухвалентного железа в жидкой фазе в начале эксперимента, через 10, 20 суток экспонирования. Для формирования железосодержащих кристаллических структур после завершения процесса восстановления железа бутылочки выдерживали в течение 90 суток до выпадения нерастворимого осадка голубого цвета.

Аналитические методы . Восстановление Fe(III) оценивали по накоплению Fe(II) в жидкой фазе. Концентрацию Fe(II) определяли феррозиновым методом спектрофотометрически (СФ-46) при 562 нм после экстракции проб 0,5 н соляной кислотой в течение 15 мин [13].

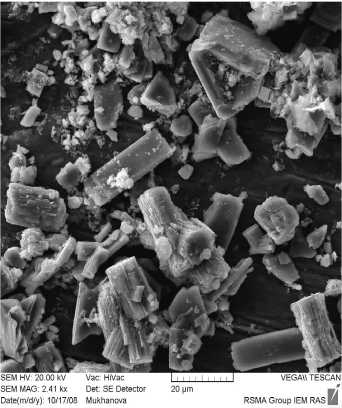

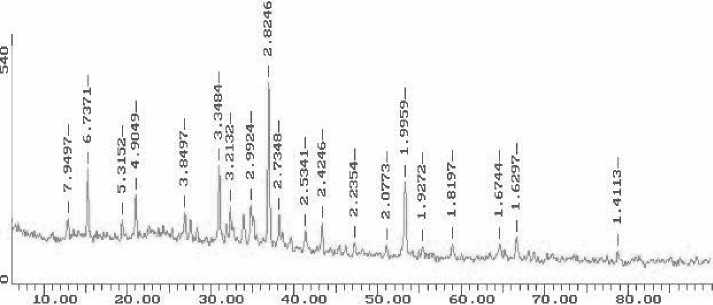

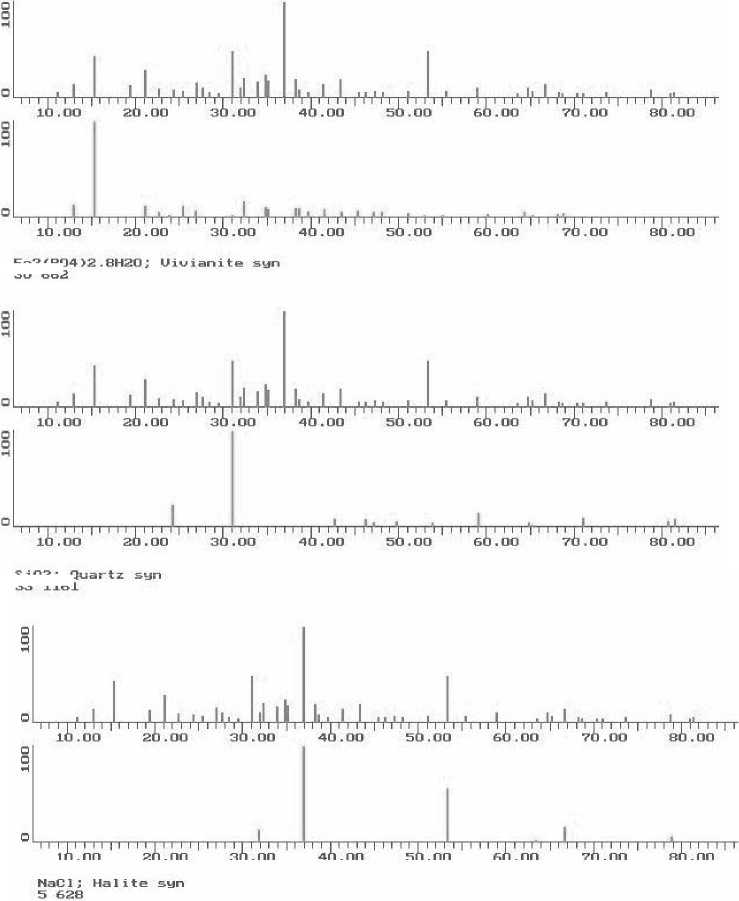

Рентгенофазовый анализ (РФА) и микроскопический анализ. Состав минеральных фаз и идентификацию типа минерала естественного ила и осадка, полученного в результате биогенного железовосстановления иловой суспензии, проводили методом рентгенофазового анализа. Анализ выполнен в Институте экспериментальной минералогии РАН (г. Черноголовка) на аппарате ДРОН -3 при следующих условиях: U-30 кв., I-20 mA в Со-излучении и использованием компьютерной рентгенографической базы данных PDF-2. Во всех спектрах по горизонтали показаны меж-плосткостные расстояния d/n (Å), по вертикали – интенсивность пиков I, %. Фотографии кристаллов вивианита сделаны на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega TS 5130 с энергодисперсионным спектрометром INKA.

Для изучения структуры микробного сообщества естественного ила и осадка с вивианитом после инкубации применяли метод газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-МС) [6]. Определение жирно–кислотного состава суммарной биомассы иловых микробиоценозов проводили на ГХ-МС системы AT-5973 SMART фирмы Agilent Technologies (США) в лаборатории Академической группы Академика РАМН Ю.Ф. Исакова. Масс-спектрометр квадрупольный с диапазоном масс 2 - 550 аем имеет разрешающую способность 0,5 аем во всем рабочем диапазоне. Ионизация электронами 70 эв. Чувствительность прибора составляет 0,01нг по метилстеарату. Для хроматографического разделения пробы использовали капиллярную колонку из плавленого кварца длиной 25 м и внутренним диаметром 0,25 мм. Неподвижная фаза НР-5ms

Хьюлетт-Паккард с толщиной слоя 0,25 мкм. Хроматографирование проводили в режиме программирования температуры от 120 до 320 °C со скоростью 5 град/мин. Температура инжектора и интерфейса 280 °C. Обработку данных проводили с помощью штатных программ прибора. Вещества в хроматографических пиках идентифицировали с помощью библиотечных программ с базами данных масс-спектров NIST.

Состав микробных сообществ рассчитывали в электронных таблицах "EXCEL" с помощью разработанного алгоритма расчета [8], дополненного локальной базой жирно-кислотных маркеров, разработанной нами для сообществ озерных илов. Данный анализ дает возможность определить качественный и количественный состав микробного сообщества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

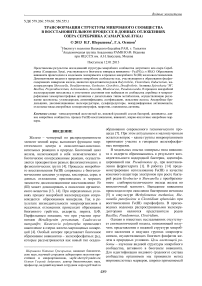

Рентгенофазовый анализ и жирнокислотный анализ естественного ила. При съемке спектра естественного ила на дифракто-грамме получен фон рентгеноаморфного вещества с одним выраженным пиком кварца (d=3,346 Å [33 1161]) (рис. 1). Следовательно, исследуемый материал ила представляет собой аморфную массу с присутствием из кристаллических структур только одного минерала – кварца SiO 2 . В пробе естественного ила железосодержащие кристаллические структуры отсутствуют. Из результатов РФА следует, что в тонкодетритных илах озера Серебрянка процессы минералообразования фосфатсодержащих минералов отсутствуют или протекают очень слабо.

SiO 2 ; Quartz syn 33 1161

Рисунок 1. Дифракционный спектр естественного ила из озера Серебрянка: аморфная фаза, присутствуют линии кварца d 001 = 3,3463Å

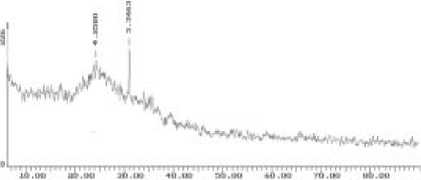

Исследования бактериального донного сообщества озера Серебрянка. Анализ жирнокислотного состава ила выявил ряд компонентов, характерных для прокариотного микробного сообщества. Найдено 86 жирных кислот микробного происхождения. По данным масс-спектрометрии микробных маркеров выявлен видовой (родовой) состав микроценоза, обитающего в донных отложениях водоема (рис. 2.). В микробное сообщество входят организмы различных филогенетических и эколого-трофических групп, представленные 40 таксонами, относящимся к 31 роду.

Описание микробного сообщества в статье приводится в соответствии с Определителем бактерий Берджи / под ред. Г.А. Заварзина. М. Мир, 1997. Микробное население ила озера Серебрянка представлено хемоорганотрофными организмами: анаэробной или факультативно анаэробной спирохетой Spirochaeta "M", аэробны-ми/микроаэрофильными спириллой рода Azospirillum; грамотрицательными палочками родов Pseudomonas ( Р . sp., P. putida, P. vesicularis), Xan-thomonas, водородной бактерией Hydrogenophagа sр., метанотрофной бактерией Methylococcus sp. , имеющей сферические парные клетки; анаэробом Bacteroides hypermegas. Из группы грамположи-тельных бактерий в сообществе присутствуют аэроб/факультативный анаэроб Bacillus sp., анаэробные бродильщики Clostridium sp., Cl. propi-onicum, Cl. putrefaciens, Cl. sporogenes, маслянокислые Eubacterium sp. и Butyrivibrio 2333, кори-небактерии Cellulomonas sp.; гомоацетатные Acetobacterium sp., пропионовокислые Propionibacte-rium sp. Обнаружены два рода скользящих бактерий, разлагающих полимеры в аэробных (микро-аэробных) условиях - миксобактерии Cytophaga sp . и Flexibacter sp ., а также фототрофная бактерия Heliobacterium sр. Нокардиоформные акти-номицеты представлены аэробными Nocardia car-nea, Pseudonocardia sp . , Rhodococcus terrae, Rh. rhodochrous. Из стрептомицетов развиваются ор-ганотрофные аэробы Streptomyces rimosus и ак-тиномицеты Actinomyces, а также микобактерии р. Mycobacterium sp. с характерным составом липидов оболочки и одиночной Actinomadura roseola. В сообществе присутствуют бактерии, осуществляющие диссимиляционное восстановление сульфатов Desulfovibrio sр. и Desulfotomaculum sр.

Бактерии, участвующие в цикле железа, представлены аэробными железоокисляющими Sphaerotilus natans и Leptothrix sр., анаэробными - Geothrix fermentas, FeRed– диссимиляционным железоредуктором штаммом FeRed KM-2, выделенным из речного ила (Н. Лебедева, частная коллекция). Отдельную группу составляют желе-зоредукторы FeRB Lovley, любезно предоставленные профессором D. Lоvley и доктором Е. Шелоболиной с общим маркером 16:1d11 (11-гексадеценовой кислотой). В отмеченную группу входят представители четырех родов: Shewanella, Desulfuromonas, Geobacter, Geovibrio.

В сообществе естественного ила доминируют Actinomyces, Streptomyces, Rhodococcus terrae, Azospirillum, Spirochaeta "M" - организмы, осуществляющие аэробную деструкцию органического вещества.

Образование вивианита в иле в условиях эксперимента. Известно, что температура является пусковым механизмом повышения скорости окислительно-восстановительных реакций, опре- деляющих интенсивность и направленность метаболических процессов в живых организмах. Повышение температуры ила в условиях эксперимента до 30 °С привело к активизации жизнедеятельности бактериального сообщества, сопровождающееся резким увеличением численности микроорганизмов. Исходя из концентрации жирно-кислотных маркеров, бактериальный пул в условиях эксперимента увеличился почти в 5 раз

(рис. 2). Увеличение численности микроорганизмов происходит за счет использования органического вещества и других питательных веществ, содержащихся в иле. В качестве акцепторов электронов в окислительно-восстановительных реакциях выступает трехвалентное железо, также в достаточном количестве содержащееся в естественном иле.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

10:0 i11

3h10 a13 i14

14:1d9 14:1d11 3h12 2h12

10Me14 hi13 15:1 3h13 a15a i16:1

i16 16:1d7 16:1d9t 16:1d11 i16a i17:1

10Me16 3hi15

17:1

2hi15

10Me17 18:1a

10Me18 3hi17 10h18 i17a h11

Rhodococcus terrae

Xanthomonas

P.putida/Leptothrix/Hydrogenophagа Bacillus/Cellulomonas

Spirochaeta"M"

Sphaerotilus natans

FeRed KM-2(Лебедева)

Pseudomonas

Pseudomonas vesicularis

Актинобактерии

Geothrix fermentas Cl. putrefaciens, Cl. sporogenes, Cl. рropionicum

B.hypermegas

Butyrivibrio 2333

Pseudonocardia

Streptomyces

Methylococcus/Clostridium sp

Nocardia carnea

FeRB Lovley/Acetobacterium

Eubacterium

Desulfovibrio/Heliobacterium

Rhodococcus rhodochrous

Cytophaga

Mycobacterium/Aquaspirillum

Azospirillum

Actinomadura roseola

Desulfotomaculum

Actinobactera

Flexibacter

Clostridium

Propionibacterium

FeRed

К онцентрация маркера, нг/г сухого веса

естественный ил осадок с вивианитом

Рисунок 2. Видовой (родовой) состав сообщества по данным жирно-кислотных маркеров ила озера Серебрянка и осадка с вивианитом, полученного после инкубации

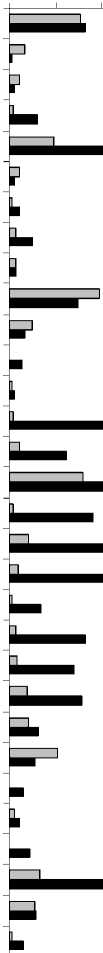

В анаэробных условиях бактериальный рост активизирует интенсивность восстановительных процессов, среди которых Fe(III) восстановление является одним их ключевых. В условиях экспе- римента в период бактериального роста регистрировалось активное продуцирование двухвалентного железа. Так, в течение первых 10-ти суток экспонирования концентрация растворимого двухвалентного железа в жидкой фазе увеличилась от первоначального значения 7,40 мгFe(II)/л до 62,4 мгFe(II)/л, а через 20 суток составила 80,12 мгFe(II)/л (рис. 3А).

Далее направленность Fe(III) восстановительного процесса происходила по описанной ранее схеме [5, 11]. Благодаря активизации жизнедея- тельности микроорганизмов создается высокая концентрация растворимого двухвалентного же-

А леза в среде. Ионы двухвалентного железа вступают в реакцию химического взаимодействия с фосфат-ионами при условии высокого содержания фосфатов и образуют нерастворимый фосфат двухвалентного железа Fe3(PO4)2 × 8H2O (рис. 3Б), который и выпадает на дно в виде осадка голубого цвета (вивианита). Формирование мине- рального осадка в исследуемом иле происходило в течение 90 суток.

Рисунок 3. Изменение концентрации Fe(II) в суспензии ила в жидкой фазе (А) и образование минерального

Б

осадка вивианита (Б) во время экспонирования суспензии при температуре 30 ° С

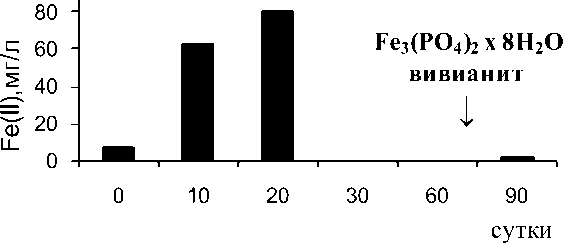

Рентгенофазовый анализ образованного в конце эксперимента осадка подтвердил наличие минерала вивианита - Fe 3 (PO 4 ) 2 × 8H 2 O (d = 6,816Å) (рис. 4). Кроме вивианита отмечено небольшое наличие кристаллов галита, что по-видимому, связано с использованием 1-% физраствора NaCl для получения иловой суспензии. Электронный микроскопический анализ полученного осадка четко демонстрирует на фотографии структуру биогенного вивианита в виде кристаллов разнообразных прямоугольных форм (рис. 3Б). Таким образом, аналитически установлен процесс биогенного образования вивианита в процессе микробиологического Fe(III) восстановления в донных отложениях озера Серебрянка в модельном опыте.

Исследование структуры микробного сообщества в осадке с вивианитом. Применяя метод жирно-кислотных маркеров, нами исследован качественный и количественный состав микробного сообщества осадка после инкубации, содержащего кристаллический вивианит.

Изменение структуры микробного сообщества естественного ила в процессе биогенного образования вивианита проявилось в количественном развитие, а также в смене доминантных видов и активности трофических (физиологических) групп бактерий. Количественное развитие сообщества характеризовалось увеличением численности определенных групп микроорганизмов на фоне снижения других.

Виды микроорганизмов, не способные конкурировать за пищевые и энергетические ресурсы в условиях анаэробной железоредукции, а также использовать Fe(III) в качестве акцептора элек- тронов снижали свою численность или выбывали из сообщества. В процессе биогенного синтеза вивианита формируется адаптированное к условиям эксперимента железовосстанавливающее сообщество микроорганизмов.

На фоне увеличения общей микробной массы происходит смена ведущих видов в сообществе (рис. 2). Доминантами становятся первичные бродильщики Butyrivibrio и Clostridium. По относительной концентрации жирно-кислотного маркера мы ранжировали представителей сообщества по степени участия в железовосстановительном процессе следующим образом. Значительно повысили активность железоредукторы FeRB Lovley, сульфатредуктор Desulfovibrio, неспоровый анаэробный ацетоген р. Eubacterium.

Несколько меньшую активность проявили олигоспоровый актиномицет Actinomadura roseola , FeRed KM-2 (Лебедева), Bacillus, Nocardia carnea, Propionibacterium, Rhodococcus rhodochrous , Pseudonocardia , Spirochaeta"M", Streptomyces.

Наименее активны в сообществе - Bacteroides hypermegas, Cytophaga, Pseudomonas sp. В угнетенном состоянии находятся Desulfotomaculum, диссимилятор FeRed , Rhodococcus terrae, бактерии родов Mycobacterium, Aquaspirillum, Pseudomonas vesicularis.

Значительно снижают участие в процессе же-лезоредукции относительно первоначальной микробной массы или выбывают из сообщества мик-роаэрофильный организм Azospirillum , аэробные организмы Leptothrix sp., Sphaerotilus natans, Xanthomonas , Actinomyces, Geothrix fermentas.

В целом структура любого микроценоза определяется трофическими условиями. Трансформация структуры сообщества ила озера Серебрянка в процессе минералообразования вивианита так- же отражает специфику трофических взаимодей ствий различных физиологических групп бакте рий, в основе которого, по-видимому, лежит

X102; Quartz ачп 33 1161

Рисунок 4. Дифракционный спектр осадка после 90 суток инкубирования: аморфное вещество, линии вивианита Fe 3 (PO 4 ) 2 × 8H 2 O: d = 6,8161Å; кварца SiO 2 : d = 3,3455Å и галита

30 662

ступенчатое разложение органического вещества. Так, в доминантном комплексе аэробные органо-трофы Actinomyces и Streptomyces уступают экологическую нишу первичным анаэробным бро-дильщикам Butyrivibrio и Clostridium. Снижают свою численность или интенсивность своего развития аэробные и микроаэрофильные гидролити-ки и диссипотрофы, т.е. организмы с дыхательным типом метаболизма ( Spirochaeta "M", Cellulomonas, Rhodococcus terrae и др . ), а также медленнорастущие формы (Mycobacterium), аэробные или анаэробные азотфиксаторы ( Xanthomonas, Azospirillum ).

В цикле железа бактерии, окисляющие железо Leptothrix sp., Sphaerotilus natans не получают дальнейшего развития. В угнетенном состоянии находится диссимиляционный железоредутор FeRed (Е.Турова, 1996). Активно развивают свою деятельность анаэробные железоредукторы группы FeRB Lovley – представители родов Shewanella, Desulfuromonas, Geobacter, Geovibrio и в меньшей степени штамм FeRed KM-2(Лебедева). Следует отметить высокую активность сульфатредуктора Desulfovibrio sp., участвующего по результатам исследований авторов [8] в образовании железоорганических комплексов.

Таким образом, исследование трансформации структуры донного микроценоза озерного ила в процессе анаэробной железоредукции позволило выявить состав активного железовосстанавливающего бактериального комплекса. В исследуемом сообществе биогенез вивианита может осуществляться как железовосстанавливающими бактериями, так и различными экологотрофическими группами микроорганизмов. В тонкодетритном иле озера Серебрянка процесс Fe(III) восстановления с образованием вивианита осуществляют представители родов Butyrivibrio, Clostridium, Eubacterium, железоредукторы рр. Shewanella, Desulfuromonas, Geobacter, Geovibrio , Desulfovibrio, Bacillus, Propionibacterium, Nocardia carnea, Actinomadura roseola , Rhodococcus rhodochrous , Pseudonocardia , Spirochaeta "M". Диссимиляционный железоредуктор FeRed KM-2(Лебедева) в перечисленном ряду менее активен. Следует особо отметить, что метод жирнокислотных микробных маркеров позволил выявить представителей родов Butyrivibrio, Eubacterium, Actinomadura, Propionibacterium , Pseudonocardia, Spirochaeta "M" не отмеченных в литературе как бактерий, активно участвующих в анаэробном железовосстановительном процессе.

(г. Черноголовка) к.г.н. Зеленскому М.Е. за помощь в проведении рентгенофазового анализа ила и микроанализа кристаллического вивианита.

Список литературы Трансформация структуры микробного сообщества в восстановительном процессе в донных отложениях озера Серебрянка (Самарская Лука)

- Балашова В.В., Заварзин Г.А. Анаэробное восстановление окисного железа водородной бактерией//Микробиология, 1979. Т. 48. Вып. 5. С. 773-778.

- Верховцева Н.В., Осипов Г.А. Метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии в изучении микробных сообществ почв агроценоза//Проблемы агрохимии и экологии. 2008. № 1.

- Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Быкова С.В., Шерышева Н.Г. Экология сообществ бактерий и свободноживущих инфузорий малых водоемов Самарской Луки/под ред. д.б.н. В.В. Жарикова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 193 с.

- Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. Л.: Наука, 1970. 440 с.

- Потехина Ж.С. Метаболизм Fe(III) восстанавливающих бактерий. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2006. 225 с.

- Осипов Г.А. Способ определения родового (видового) состава ассоциации микроорганизмов: Патент № 2086642 РФ. Опубл. 10.08.1997.

- Страхов Н.М. Избранные труды. Проблемы осадочного рудообразования. М.: Наука, 1986. С. 218-219, 288-290.

- Турова Е.С., Осипов Г.А. Изучение структуры микробного сообщества, активного в биотрансформации минералов железа в каолине//Микробиология, 1996. Т. 65. № 5. С. 682-689.

- Шерышева Н.Г., Уманская М.В., Горбунов М.Ю. Донные отложения некоторых озер Самарской Луки/Изв. Самар. НЦ РАН, 2003. Вып. 2. С. 240-250.

- Шерышева Н.Г., Осипов Г.А. Таксономическая характеристика железовосстанавливающего микробного сообщества озерного ила/Мат-лы III Всеросс. науч. конф. «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». Пущино, 27 января -1 февраля 2008 г./Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола; Пущино, 2008. С. 221.

- Шерышева Н.Г., Моров В.П. Динамика образования вивианита в накопительных культурах метанотрофных и водородокисляющих бактерий в процессе анаэробного Fe(III) восстановления/Самарская Лука: Проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21, № 3. С. 16-24.

- Sherysheva N.G., Zelenskii M.E., Osipov G.A. Microbial community composition in lake sediments during the biogenic iron transformation/Lakes ecosystems: biological processes, anthropogenic transformation, water quality: materials of the III Intern. Sci. conf., September 17-22, 2007, Minsk-Naroch/Belarusian state university. Minsk: Publishing center BSU, 2007. P. 269.

- Lovley D.R., Phillips E.J.P. Organic matter mineralization with reduction of ferric iron in anaerobic sediments//Appl. Environ. Microbiol. 1986. V. 51. P. 683-689.

- Lovley D.R. Magnetite formation during microbial dissimilatory iron reduction//Iron biominerals. -New York: Plenum press, 1990. P. 151-166.

- Spring St., Schulze R., Overmann J., Schleifer K-H. Identification and characterization of ecologically significant prokaryotes in the sediment of freshwater lakes: molecular and cultivation studies/FEEMS Microbiology Reviews, 2000. V. 24. P. 573-590.

- Bühring S.I., Elvert M., Witte U. The microbial community structure of different permeable sandy sediments characterized by the investigation of bacterial fatty acids and fluorescence in situ hybridization/Environ. Microbiol, 2005. V. 7, № 2. P. 281-294.

- Zhukova N.V., Tarasov V.G. Microbial community structure in sediments of Vostok and Nakhodka Bays (see of Japan)/Abstract of the International Workshop on the Global Change Studies in the Far East, Vladivostok, Okt 2-3, 2002. Vladivostok, 2002. C. 136-139.