Транспедикулярная фиксация поясничного отдела позвоночника у детей раннего возраста (экспериментально-клиническое исследование)

Автор: Виссарионов С.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Конкурсные работы молодых ученых

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120936

IDR: 142120936

Текст статьи Транспедикулярная фиксация поясничного отдела позвоночника у детей раннего возраста (экспериментально-клиническое исследование)

Врожденные аномалии развития позвоночника на фоне нарушения формирования и слияния тел позвонков в поясничном отделе и зоне грудопоясничного перехода встречаются более чем в 50 % наблюдений относительно всех пороков позвоночника. Оптимальный возраст для хирургического лечения аномалий развития позвоночника на фоне боковых и заднебоковых полупозвонков является возраст до 3-5 лет [2, 3, 5, 7]. В результате оперативного вмешательства осуществляется коррекция имеющейся деформации и временная фиксация позвоночно-двигательных сегментов имплантатами с возможной опорой на дуги позвонков. Исходом лечения является формирование костного блока в зоне порока в правильной фронтальной и сагиттальной позиции позвоночника [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Однако у некото- рых пациентов младшего возраста данные врожденные аномалии развития позвоночника сопровождаются недоразвитием или отсутствием задних костных опорных структур позвонков, что затрудняет проведение операции у этих больных. Откладывание сроков хирургического лечения на более поздний период до окончательного формирования задних опорных элементов нередко приводит к тяжелым и грубым деформациям позвоночника и невозможности осуществить полноценную коррекцию у пациентов старшего возраста. Методика транспедикулярной фиксации в поясничном отделе позвоночника и в зоне грудопоясничного перехода позволяет из дорсального доступа установить опорные элементы металлоконструкции в тело позвонка через основание дуги.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Экспериментальная часть работы проводилась на 18 объектах в возрасте от 1,5 до 5 лет, умерших от причины, не связанной с патологией позвоночника. Все исследования выполняли на поясничном отделе позвоночника из дорсального доступа. В ходе работы изучали особенности анатомического строения задних опорных структур поясничного отдела позвоночника, антропометрические параметры основания дуг позвонков, зону введения транспедикулярного винта, пространственное расположение в горизонтальной плоскости основания дуги и педикулярный угол введения винта.

В положении объекта на животе выполняли разрез длиной 10-15 сантиметров вдоль остистых отростков Th12-S1. Распатором осуществляли широкое скелетирование задних отделов поясничного отдела позвоночника от уровня Th12 до S1. Удаляли надостную, межостную и желтую связки. В результате скелетирования обнажались остистые отростки, дуги тел позвонков, суставные отростки и боковые поверхности тел позвонков. У некоторых объектов 4-5 лет (50 %) можно было обнаружить хрящевые поперечные отростки, в группе 2-3-летних объектов они отсутствовали.

Установлено, что анатомическое строение задней опорной колонны позвоночника в поясничном отделе у детей от 1,5 до 5 лет имеет ряд отличительных особенностей от пациентов более старшего возраста и взрослых:

-

1. Отсутствие сформированных и выраженных дугоотростчатых суставов и поперечных отростков.

-

2. Параллельное расположение суставных отростков относительно линии остистых отростков.

-

3. Отсутствие поперечных отростков у объектов 2-3 лет. Наличие их у 50 % 4-5-летних объектов, которые при скелетировании невозможно четко выделить.

-

4. Небольшой педикулярный угол наклона в горизонтальной плоскости дуги позвонка (от 5° до 20°).

Эти анатомо-топографические особенности послужили основой методики транспедикулярного проведения винтов у детей младшего воз- раста, отличающей ее выполнение у пациентов старшего возраста и взрослых.

У детей от 1,5 до 5 лет зона введения транспедикулярного винта находится на 2-3 мм меди-альнее середины расстояния между верхним и нижним суставными отростками позвонка. Педикулярный угол в горизонтальной плоскости введения винтов в тела поясничных позвонков постепенно увеличивается в каудальном направлении с 5° до 10° на уровне L1-L2 и до 15°-20° на уровне L4-L5. Шилом с ограничителем глубины проведения под углом, соответствующим определенному позвонку, начинали формировать костный канал для установки транспедикулярного винта в описанной ранее зоне. Шило вводили на расстояние, равное длине основания дуги и 2/3 длине тела позвонка. Правильность проведения шила дополнительно проверяли тонким зондом. После этого по сформированному костному каналу через основание дуги в тело позвонка вводили транспедикулярный винт. Винты вводили последовательно во все тела поясничного отдела позвоночника начиная с L1 и далее каудально с обеих сторон.

Таким образом, экспериментальное исследование показало, что диаметр дуги позвонка в поясничном отделе позвоночника позволяет осуществлять проведение транспедикулярного винта в поясничном отделе позвоночника и зоне грудо-поясничного перехода у детей младшего возраста. Особенностью выполнения методики транспедикулярной фиксации является зона введения винта и педикулярный угол в горизонтальной плоскости.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Оперировано 11 пациентов в возрасте от 1 г. 5 мес. до 5 лет с врожденной деформацией позвоночника на фоне боковых и заднебоковых полупозвонков грудопоясничного и поясничного отделов. Хирургическое лечение осуществлялось с применением дорсальных имплантатов с транспедикулярной и комбинированной фиксацией опорных элементов.

У 4 пациентов имелся изолированный полупозвонок в поясничном отделе или в зоне грудопоясничного перехода, у 7 множественные или комбинированные пороки в виде сочетания полупозвонка с нарушением формирования и слияния тел позвонков в поясничном и грудном отделах или с нарушением сегментации в грудном отделе позвоночника. Исходный угол сколиотической деформации составил от 28 до 45 , кифотической – от 20 до 40 .

Основными показаниями к оперативному лечению врожденных аномалий развития позвоночника у детей раннего возраста служили прогностически неблагоприятные признаки, которые свидетельствовали о высоком риске прогрессирования деформации. Выполнение транспедикулярной методики коррекции врожденной деформации и фиксации позвоночнодвигательного сегмента осуществляли при большой степени деформации (более 25°-30°), при сопутствующей аномалии развития (наза-ращение дуги, spina bifida) или недоразвития задних опорных структур позвонков в зоне хирургического вмешательства (4 наблюдения).

Хирургическое лечение проводилось в объеме одномоментной трехэтапной операции по следующей методике:

-

1 этап – удаление тела бокового или заднебокового полупозвонка из переднебокового доступа осуществлялось по стандартной методике [1].

-

2 этап – удаление полудуги аномального по-

- звонка, задняя инструментальная и костнопластическая фиксация. В положении пациента на животе выполняли разрез вдоль остистых отростков в зоне порока и скелетировали дуги позвонков только с выпуклой стороны. Удаляли полудугу полупозвонка с суставными отростками. При локализации аномального позвонка в зоне грудо-поясничного перехода за дугу вышележащего позвонка в нижнегрудном отделе устанавливали опорный крючок, а в поясничном отделе вводили винт, при расположении в поясничном отделе вводили транспедикулярные винты в тела позвонков, смежных с зоной резекции. Правильность установки винтов контролировали рентгеновским снимком поясничного отдела позвоночника в боковой проекции. Элементы конструкции соединяли стержнем и осуществляли компрессию до сближения или соприкосновения соседних дуг. Спинальный имплантат во всех наблюдениях устанавливали только со стороны аномального полупозвонка, при этом осуществлялась фиксация двух-трех позвоночно-двигательных сегментов. Вдоль металлоконструкции укладывали фрагменты аутокости. Рану ушивали наглухо.

-

3 этап – корпородез.

Больных поднимали на ноги в фиксирующем корсете через 2-2,5 недели после операции, ор-тезирование продолжали в течение 1,5-2 лет. Контрольное рентгенологическое исследование позвоночника в двух проекциях выполняли перед выпиской из стационара, а в последующем 2 раза в год. По рентгенограммам оценивали формирование костного блока в зоне хирургического вмешательства, положение металлоконструкции, состояние физиологических сагиттальных изгибов позвоночника и степень коррекции деформации.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

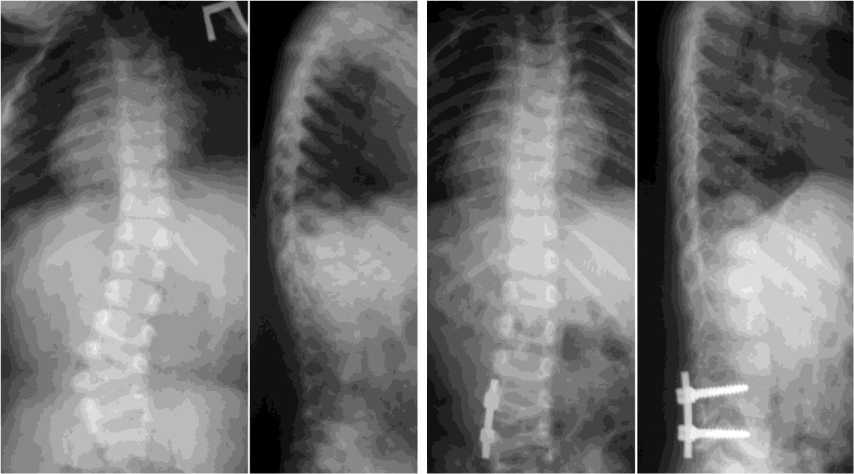

При изолированных полупозвонках в результате операции достигнутая коррекция деформации составила от 92 до 100 % (рис. 1, а, б), которая стабильно сохранялась на протяжении всего периода формирования костного блока.

При множественных или комбинированных пороках развития позвоночника степень коррекции сколиотической деформации была в пределах от 55 до 74 %, кифотической – от 50 до 69 % (рис. 2, а, б). Выполнение неполной коррекции объяснялось тяжелой деформацией позвоночни- ка, обусловленной сопутствующими аномалиями развития позвоночника. В некоторых наблюдениях более значимая коррекция была невозможна из-за опасности декомпенсации имеющейся деформации позвоночника на уровне ригидных сегментов, расположенных проксимальнее удаленного полупозвонка. Результаты после операции прослежены в сроки до 2 лет. На контрольных рентгенограммах в течение всего периода наблюдения сохранялась достигнутая коррекция.

а б

Рис. 1. Пациент А., 1 г. 6 мес. Врожденный кифосколиоз на фоне сверхкомплектного заднебокового полупозвонка LIV (S): а до операции; б – после экстирпации заднебокового полупозвонка, постановки контрактора, заднего спондилодеза и переднебокового корпородеза

а

б

Рис. 2. Пациент Б., 2 г. Врожденный кифосколиоз на фоне сверхкомплектных заднебоковых полупозвонков LIII (D) и LV (S): а - до операции; б – через 1,5 г. после экстирпации заднебокового полупозвонка LV (S), постановки контрактора, заднего локального спондилодеза и переднебокового корпородеза

Таким образом, использование конструкций с транспедикулярной фиксацией опорных элементов позволило осуществить полноценную коррекцию деформации и добиться жесткой стабилизации позвоночника в послеоперацион- ном периоде. Выраженный костный блок формировался в течение 1,5-2 лет после операции, что позволяло в эти сроки удалить металлоконструкцию. Ни в одном из наблюдений не отмечалось дестабилизации металлоконструкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение транспедикулярной методики коррекции и временной фиксации поясничного отдела позвоночника на фоне врожденных пороков развития тел позвонков у детей младшего возраста возможно. Она позволяет:

-

1) выполнять оперативное лечение у пациентов младшего возраста в оптимальные сроки даже при аномалии развития задних опорных структур позвонков;

-

2) осуществлять полноценную коррекцию при больших степенях деформации;

-

3) избегать эпифизеолиза между основанием дуги позвонка и его телом по зоне роста при коррекции деформации, как это возможно при

установке крюковой металлоконструкции;

-

4) осуществлять фиксацию меньшего количества позвоночно-двигательных сегментов в отличие от крюковой системы фиксации, что не оказывает отрицательного влияния на дальнейший рост ребенка и объем движений позвоночника в зоне операции;

-

5) короткая фиксация позвоночнодвигательных сегментов позволяет скелетировать меньшее по протяженности количество задних опорных структур, что уменьшает травматичность и длительность хирургического вмешательства.