Транспедикулярный спондилосинтез в лечении больных с оскольчатыми проникающими переломами тел нижних грудных и поясничных позвонков

Автор: Томилов Анатолий Борисович, Зубков Евгений Алексеевич, Химич Юрий Викторович, Плахин Евгений Валерьевич, Мухачев Владимир Анатольевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов оперативного лечения 100 больных с оскольчатыми проникающими переломами тел нижних грудных и поясничных позвонков. Сроки оперативного вмешательства составили от первых суток до 3 месяцев с момента травмы. Возраст пациентов составил от 15 до 60 лет. У всех больных применен способ транспедикулярного спондилосинтеза: 20 пациентов оперированы с помощью аппарата внешней фиксации и 80 пациентов с помощью внутренних транспедикулярных фиксаторов и оригинального репозиционного устройства. Ряду больных обеих групп, при наличии строгих показаний, вторым этапом выполнен межтеловой спондилодез аутотрансплантатом

Перелом позвонка, транспедикулярный спондилосинтез, декомпрессия спинного мозга, межтело-вой спондилодез, позвоночный двигательный сегмент

Короткий адрес: https://sciup.org/142121276

IDR: 142121276

Текст научной статьи Транспедикулярный спондилосинтез в лечении больных с оскольчатыми проникающими переломами тел нижних грудных и поясничных позвонков

Необходимым условием успешного лечения больных с оскольчатыми переломами тел позвонков является восстановление правильных анатомических взаимоотношений на уровне позвоночного двигательного сегмента, формы тела позвонка и позвоночного канала, стабильная фиксация на весь срок сращения перелома [1, 5, 11]. Среди применяемых хирургических спинальных систем по частоте использования и эффективности лидирующее место занимают транспедикулярные устройства [2, 4, 5, 6, 11]. В литературе широко представлены результаты применения как внутренних, так и внешних транспедикулярных устройств, однако имеющиеся конструктивные отличия не позволяют целостно оценить эффективность их применения [1-3, 10].

Цель исследования – сравнить репонирую-щие и фиксирующие свойства внешних и внутренних транспедикулярных конструкций при коррекции многоплоскостных посттравматических деформаций позвоночного двигательного сегмента у больных с оскольчатыми проникающими переломами нижних грудных и поясничных позвонков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен анализ оперативного лечения 100 больных в возрасте от 15 до 60 лет с оскольчатыми проникающими переломами тел нижних грудных и поясничных позвонков. По механизму травмы преобладали дорожно-транспортные происшествия и падение с высоты. Всем пациентам при поступлении и на этапах лечения проведены клиническое обследование, рентгенография и компьютерная томография поврежденных позво- ночных двигательных сегментов. Для определения тяжести повреждения использовали классификацию Magerl F. et al., 1984. Рентгенографию выполняли в стандартных проекциях на рентгенодиагностическом аппарате FDR–750, «компакт– диагност–1» фирмы Philips. Для объективизации полученных данных определяли рентгенометрические показатели: величину клиновидной деформации тела сломанного позвонка в градусах, из- менение высоты тела поврежденного позвонка в процентах от средних арифметических значений высоты тел смежных с ним позвонков, кифотическую деформацию на уровне поврежденного позвоночного двигательного сегмента в градусах, величину подвывиха тела краниально расположенного позвонка и заднего смещения тела сломанного позвонка [7]. Степень вертебро-дурального конфликта определяли на компьютерной томографии по шкале Midwest Regional Spinal Cord Injury Care System 1997.

В зависимости от вида примененных транспедикулярных конструкций больные были разделены на две группы.

В первую группу (80 человек) вошли пациенты, которым была выполнена одномоментная коррекция деформации позвоночника оригинальным репозиционным устройством, защищенным патентом [8] и стабилизация внутренней транспедикулярной конструкцией (рег.уд. 2008/20148).

В течение первого месяца после травмы хирургическое лечение проведено у 62 пациентов первой группы, в срок от 30 до 100 суток – у 18 паци- ентов. Переломы типа А отмечены в 44 случаях, типа В – в 27 и типа С – в 9. Наиболее часто встречали повреждение на уровне LI позвонка – у 38 пациентов, в остальных случаях ThXI – у 2; ThXII – у 11; LII – у 20; LIII – у 6; LIV – у 3 больных.

Вторую группу (20 человек) составили больные, которым первым этапом был выполнен транспедикулярный спондилосинтез аппаратом внешней фиксации, защищенным патентом [9] с последующей динамической управляемой коррекцией деформации, после завершения которой выполнен передний межтеловой спондилодез аутотрансплантатом.

У пациентов второй группы перелом типа А имел место в 10 случаях, типа В в 8 и типа С в 2. Оперативное вмешательство выполнено в срок до 1 месяца 9 пациентам, в сроке 30-100 суток 11 пациентам. Локализация переломов: Th XII – 4 случая; L I – 6; L II – 4; L III – 4; L IV – 2.

Вертебро-дуральный конфликт I-IV степени на уровне перелома встречался у 80 % пациентов обеих групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Восстановление высоты тела сломанного позвонка по вентральной поверхности аппаратом внешней фиксации составило в среднем 25,54 %, а внутренней транспедикулярной конструкцией с оригинальным репозиционным устройством высоту тела восстановили в среднем на 27,6 %. В результате проведенного воздействия вертебро-дуральный конфликт уменьшен в среднем на 2 степени.

В результате травмы высота тела сломанного позвонка по дорзальной поверхности у 90 пациентов была снижена от 2 до 28 % от средней арифметической высот тел смежных позвонков, у 10 пострадавших данный размер был увеличен в среднем до 116 %. Во всех случаях после проведенной коррекции средние величины высоты тела приблизились к 100 %.

Средняя величина клиновидной деформации тела сломанного позвонка до операции в первой группе (с внутренней транспедикулярной конструкцией) составила в 22,9°, во второй (с внешней транспедикулярной конструкцией) – 20,05°. После проведенной репозиции уменьшена клиновидность тела в среднем до 9,9° и 13,1° соответственно.

На момент поступления кифотическая деформация на уровне поврежденного позвоночного сегмента в группе с внешней транспедикулярной конструкцией составила 10,4°, в группе с внутренним транспедикулярным спондилосинтезом 5,9°. Проведенная коррекция позволила полностью устранить деформацию на уровне поврежденного позвоночного двигательного сегмента.

В результате коррекции посттравматической деформации подвывих вышележащего позвонка в группе с внешней транспедикулярной конструкцией устранен у 11 пациентов из 16 полностью, у 4 уменьшен более чем в 2 раза, не удалось устранить подвывих одному больному. В группе с внутренней транспедикулярной конструкцией подвывих вышележащего позвонка устранен у 41 пациента из 48, у 7 устранен частично.

Заднее смещение тела сломанного позвонка в группе с внешней транспедикулярной конструкцией устранено в 74,2 % случаях полностью, в группе пациентов с внутренней транспедикулярной конструкцией в 85,7 % случаев.

В группе больных, которым был выполнен внешний транспедикулярный спондилосинтез и межтеловой спондилодез трехкортикальным аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости в срок 3-5 лет, сращение трансплантата с телами смежных позвонков выявлено у 14 (70 %) пациентов. При этом у всех, кроме одного пациента, наблюдали потерю величины достигнутой коррекции в пределах от 2° до 20°. В результате кифотическая посттравматическая деформация на уровне поврежденных позвоночных двигательных сегментов возвращалась к величине близкой предоперационной.

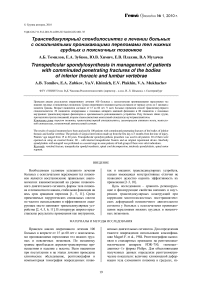

Приводим клинический пример оперативного лечения пациента внешней транспедикулярной конструкцией. Больной И. поступил через 10 месяцев после дорожно-транспортного происшествия с диагнозом: посттравматическая деформация позвоночника. Оскольчатый перелом LIII позвонка (тип А3 по классификации АО). Вертебро-дуральный конфликт II степени (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенограмма оскольчатого перелома L III позвонка в боковой проекции до операции

Выполнен остеосинтез L I -L IV позвонков аппаратом внешней фиксации «Краб» с последующей динамической коррекцией деформации позвоночника. После восстановления формы поврежденного позвоночного двигательного сегмента произведен передний моносегментар-ный корпородез LII – LIII трехкортикальным аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости (рис. 2). Срок фиксации позвоночника в аппарате составил 120 дней.

Рис. 2. Профильная рентгенограмма после коррекции деформации аппаратом внешней фиксации и переднего корпородеза L II -L III позвонков аутокостью

На контрольной рентгенограмме позвоночника в срок 1,5 года после демонтажа аппарата имеет место сформированный костный блок L II L III позвонков. Величина кифотической деформации позвоночного сегмента близка к доопе-рационной (рис. 3). Инородные предметы (отломки винтов) в телах L I , L IV позвонков.

В группе пациентов с внутренней транспедикулярной фиксацией 22 пациентам была выполнена резекция тела сломанного позвонка и смежных дисков, открытая декомпрессия содержимого позвоночного канала с последующим межтеловым спондилодезом аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости. У 8

пациентов сохранялся посттравматический дефект тела позвонка, который также был замещен трехкортикальным аутотрансплантатом. К 1 году костный блок сформирован у 27 пациентов, к 2 годам сращение трансплантата с телами смежных позвонков – в 100 % случаев. В этой группе пациентов потерю величины, достигнутой при коррекции деформации, не наблюдали.

Рис. 3. Профильная спондилограмма через 1,5 года после демонтажа аппарата внешней фиксации

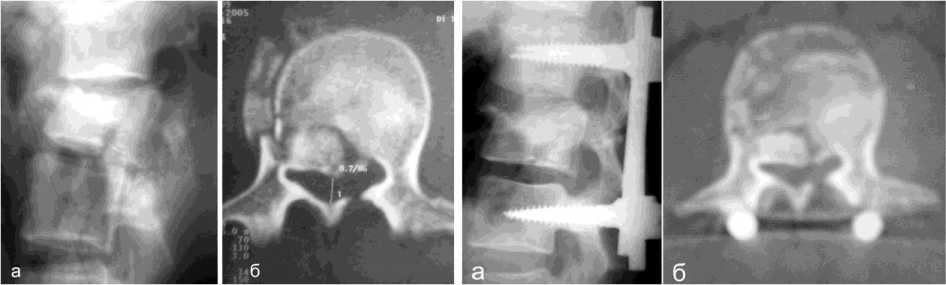

В качестве примера двухэтапного оперативного лечения с использованием внутренней транспедикулярной конструкцией приводим клиническое наблюдение. Больной В. поступил в клинику через 8 суток после падения с высоты третьего этажа с диагнозом: оскольчатый перелом L II позвонка (тип С 2.1 по классификации АО). Вертебро-дуральный конфликт III степени (рис. 4).

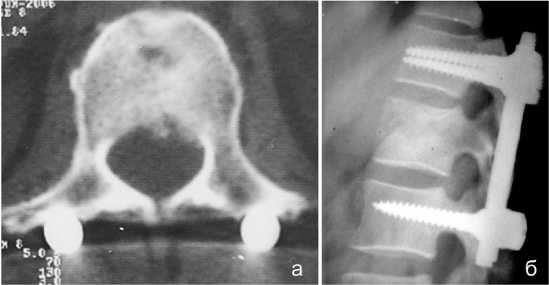

На следующие сутки после поступления был выполнен внутренний транспедикулярный спондилосинтез LI-LIII конструкцией «Синтез», закрытое ремоделирование позвоночного канала (рис. 5).

Нормализованы взаимоотношения в позвоночном двигательном сегменте. При этом сохраняется дефицит высоты тела позвонка по вентральной поверхности, посттравматический стеноз позвоночного канала III степени. Через 2 недели выполнена резекция тела сломанного позвонка, открытая декомпрессия дурального мешка, межтеловой спондилодез L I -L III аутокостью (рис. 6).

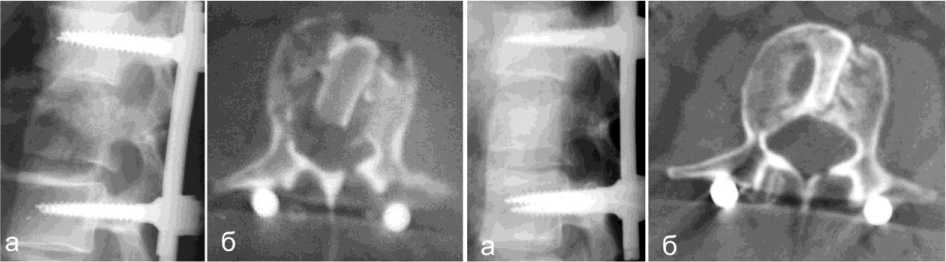

Больной был активизирован на вторые сутки после первой операции. Выписан из стационара на 27-е сутки пребывания. На амбулаторном лечении получал массаж и электростимуляцию мышц спины, занимался лечебной физкультурой. В срок 1 год после травмы по результатам компьютерной томограммы констатировано сращений трансплантата с телами позвонков (рис. 7). И через три года сохраняется положение, достигнутое при коррекции деформации позвоночника.

Рис. 4. Рентгенограмма оскольчатого перелома L II позвонка в боковой проекции (а) и компьютерная томограмма L II позвонка (б) до операции

Рис. 5. Профильная спондилограмма (а) и компьютерная томограмма (б) L II позвонка после коррекции деформации, репозиции перелома и спондилосинтеза L I -L III позвонков внутренней транспедикулярной конструкцией

Рис. 6. Профильная спондилограмма (а) и компьютерная томограмма (б) после резекции тела L II позвонка, открытой декомпрессии дурального мешка и межтелового спондилодеза L I -L III позвонков аутокостью

Рис. 7. Исход оперативного лечения перелома L II позвонка: а – профильная спондилограмма через 3 года после операции; б – компьютерная томограмма через 1 год после операции

В 50 случаях применение оригинального репо-зиционного устройства и внутреннего спондило-синтеза позволило восстановить форму тела позвонка и позвоночного канала, нормализовать взаимоотношение в позвоночном двигательном сегменте. Этим пациентам межтеловой спондилодез не выполняли. Консолидация перелома тела позвонка, по данным компьютерной томографии, в срок 1 год у отмечена у 48 пациентов, у двух больных в 2 и 2,5 года.

В качестве примера одноэтапного оперативного лечения с использованием внутренней транспедикулярной конструкции приводим следующее клиническое наблюдение. Больная Г., 48 лет, по- лучила травму в результате падения на ягодицы, во время катания с горки. Спустя 6 дней после травмы поступила в нейрохирургическое отделение Уральского НИИ травматологии и ортопедии с диагнозом: неполный взрывной перелом LI позвонка (А3.3). Вертебро-дуральный конфликт III степени (рис. 8).

Внутренний транспедикулярный спондило-синтез Th XII -L II конструкцией «Синтез» выполнен на 7-е сутки после травмы (рис. 9). Восстановлены анатомические взаимоотношения в позвоночном двигательном сегменте, высота и форма тела позвонка. Уменьшен посттравматический стеноз позвоночного канала до I степени.

Рис. 9. Профильная спондилограмма (а) и компьютерная томограмма (б) L I позвонка после коррекции деформации, репозиции перелома и спондилосинтеза Th XII -L II позвонков внутренней транспедикулярной конструкцией

Рис. 8. Рентгенограмма оскольчатого перелома L I позвонка в боковой проекции (а) и компьютерная томограмма L I позвонка (б) до операции

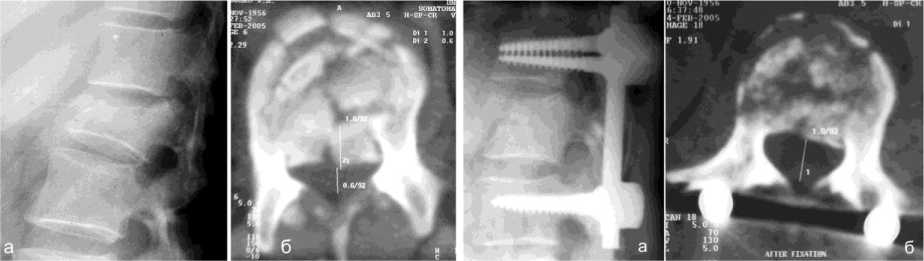

Послеоперационный период без особенностей. На вторые сутки больная активизирована. Выписана из стационара на 15 сутки, заживление раны per I. Через 1 год, по данным компьютерной томо- граммы, отмечена консолидация перелома позвонка (рис. 10, а). В срок 4 года после травмы сохраняется положение, достигнутое при коррекции посттравматической деформации (рис. 10, б).

Рис. 10. Исход оперативного лечения перелома L I позвонка: а – компьютерная томограмма через 1 год после операции; б – профильная спондилограмма через 4 года после операции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используемое нами оригинальное репозици-онное устройство может быть применено в варианте внешнего и внутреннего спондилосинте-за и позволяет восстановить анатомические взаимоотношения в позвоночном двигательном сегменте независимо от давности травмы. Основным недостатком внешнего аппарата является ограниченный срок стабилизации позвоноч- ника (5-6 месяцев), что проводит к потере положения достигнутой коррекции даже при условии выполненного межтелового спондилодеза. Внутренние транспедикулярные конструкции обеспечивают достаточную фиксацию на весь срок формирования межтелового костного блока или сращения перелома.