Транспортная инфраструктура как фактор развития территорий и связанности экономического пространства

Автор: Ускова Тамара Витальевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 3 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Вопросы развития инфраструктуры волнуют отечественных и зарубежных исследователей с середины 2000-х годов. Ключевая роль в развитии экономики и пространства принадлежит транспортной инфраструктуре. Основной замысел статьи состоит в том, чтобы обосновать роль транспортной инфраструктуры в развитии российских территорий, обеспечении связанности экономического пространства. Представлена степень изученности проблемы, раскрыта экономическая сущность инфраструктуры, предложена классификация ее видов. Проведен анализ уровня развития транспортной инфраструктуры в субъектах Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, выявлены основные инфраструктурные проблемы, сдерживающие развитие экономики территорий и снижающие связанность пространства, в числе которых низкий уровень развития транспортной инфраструктуры; диспропорции в ее структуре и территориальная неравномерность. Учитывая тот факт, что транспортная инфраструктура, с одной стороны, способствует притоку частных инвестиций, снижению транспортных издержек, облегчает выход на новые рынки, т. е. стимулирует развитие территории, а с другой - обеспечивает связанность экономического пространства, сделан вывод о необходимости ее развития. Обосновано, что развитие транспортной инфраструктуры является прерогативой и важнейшей задачей государства. Показан отечественный опыт последних лет по решению проблем транспортной инфраструктуры. В частности, в Российской Федерации реализуются национальные проекты, нацеленные на развитие транспортной инфраструктуры: «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый из них ввиду высокой стоимости инвестиционных проектов финансируется преимущественно из средств федерального бюджета. Финансовое обеспечение реализации второго национального проекта в определяющей степени зависит от участия субъектов РФ и исполнения ими обязательств по финансированию мероприятий. Сделан вывод о том, что успешная реализация национальных проектов позволит решить задачи по обеспечению связанности экономического пространства страны и будет способствовать устойчивому развитию российских территорий.

Развитие территории, инфраструктурный фактор, транспортная инфраструктура, устойчивое развитие, национальные проекты, государственное регулирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147234755

IDR: 147234755 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2021.3.113.1

Текст научной статьи Транспортная инфраструктура как фактор развития территорий и связанности экономического пространства

Социально-экономическое развитие территории, будь то государство в целом, регион или муниципалитет, в определяющей степени зависит от наличия и развитости инфраструктуры. Низкий уровень инфраструктурной обеспеченности сдерживает инвестиционную активность и, как следствие, размещение и развитие производительных сил. Более того, неравномерное размещение инфраструктуры по территории страны выступает одним из главных факторов социально-экономической дифференциации и разорванности экономического пространства [1; 2]. Главным образом это относится к транспортной инфраструктуре, которая способна превратить географические особенности России в ее конкурентное преимущество. В связи с этим исследование вопросов обеспеченности российских территорий инфраструктурой, прежде всего транспортной, актуально не только с научной, но и с практической точки зрения. Принципиально важное значение имеет выявление особенностей развития транспортной инфраструктуры на территориальном уровне.

Степень разработанности проблемы

Вопросы инфраструктурного обеспечения территорий находятся в поле зрения как ученых, так и практиков. Отметим, что появлению термина «инфраструктура» способ- ствовали прежде всего объективные причины, а именно развитие производительных сил, усиление роли транспорта и связи в экономике. В научный оборот этот термин ввел американский ученый П. Розенштейн-Родан в 1955 году. Он определял инфраструктуру как комплекс общих условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих потребности всего населения, и выделял два основных вида инфраструктуры – хозяйственную и социальную. С начала 1960-х гг. за рубежом проблемам развития инфраструктуры особое внимание стали уделять Р. Йохимсен [3], Б. Куч [4], М. МакГоверн [5], А. Муннелл [6], Р. Прюдомм2, Ян-Э. Штурм, Я. Джейкобс и П. Гроот [7] и др. Большинство из них рассматривали инфраструктуру как совокупность отраслей связи, транспорта, материально-технического снабжения, сферы услуг.

В России вопросами развития инфраструктуры первыми стали интересоваться регионалисты и экономгеографы. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. исследованию этой проблемы большое внимание уделяли такие ученые, как Э.Б. Алаев [8], В.П. Красовский [9], И.М. Майергойз [10], Н.С. Мироненко [11], Н.И. Перелешина [12], В.Н. Стаханов [13], И.Ф. Чернавский [14] и др. Несколько позже отечественные ученые-экономисты, среди которых В.П. Дронов [15], А.И. Кузнецова [16],

Е.Л. Плисецкий и Е.Е. Плисецкий [17], Н.Ф. Полякова [18], Е.Г. Русскова [19], Ю.Ю. Суслова и О.Г. Алешина [20], С.И. Яковлева [21; 22] и др., раскрыли вопросы о составе инфраструктуры, ее видах, выполняемых функциях, влиянии на качество жизни населения, месте инфраструктуры в системе территориальной организации, обосновали, что инфраструктурный потенциал выступает фактором устойчивого регионального развития.

Анализ научных работ названных и других ученых позволяет заключить, что авторы дают весьма различные трактовки понятия «инфраструктура». Так, А.И. Кузнецова под инфраструктурой понимает совокупность общих условий производства и жизнедеятельности населения, возникающих в системе общественного разделения труда. Е.Л. Плисецкий, соглашаясь с В.П. Дроновым, полагает, что инфраструктура – это иммобильная, т. е. неподвижная, привязанная к конкретной территории, часть основных фондов, обеспечивающая материальные условия для воспроизводственного процесса [17].

Имеют место и иные определения инфраструктуры, экономический смысл которых состоит в том, что инфраструктура выступает неотъемлемой частью экономического пространства и представляет собой комплекс объектов и видов деятельности, обеспечивающих создание необходимых условий для эффективного функционирования материального производства, свободного движения товаров, всех видов ресурсов и нормальной жизнедеятельности населения на территории. Исходя из сказанного, можно заключить, что инфраструктура представляет собой созданный на определенном пространстве комплекс условий, стимулирующих развитие экономической деятельности на данной территории, и поэтому ее можно рассматривать как фактор территориального развития.

В зависимости от выполняемых функций можно выделить производственную, социальную, рыночную, инновационную и институциональную инфраструктуру (табл. 1).

Таблица 1. Виды инфраструктуры

|

Вид |

Основная функция |

|

Производственная: инженерные сооружения; материально-техническое снабжение; складское хозяйство; транспорт; связь; теплотрассы, водопровод, коммуникации и сети, газо- и нефтепроводы; ирригационные системы и т. п. |

Продолжение процесса производства в сфере обращения и участие в создании новой стоимости |

|

Социальная: объекты социальной сферы: образования, здравоохранения, социального обеспечения; спортивные сооружения; пассажирский транспорт; система связи по обслуживанию населения; коммунально-бытовое хозяйство городских и сельских поселений и т. п. |

Обеспечение создания условий для жизнедеятельности населения |

|

Рыночная: товарные, фондовые, валютные биржи; коммерческие банки; инвестиционные фонды и компании; предприятия оптовой и розничной торговли; аудиторские фирмы; консультационные службы, лизинговые компании; маркетинговые центры и т. д. |

Создание условий для свободного движения товаров и всех видов ресурсов |

|

Инновационная: бизнес-инкубаторы; технопарки; научные центры; малые инновационные компании, центры коллективного пользования и т. д. |

Создание и внедрение научно-технических разработок в производственный процесс |

|

Институциональная: общественные организации, торгово-промышленные палаты, антимонопольные организации, службы безопасности и т. д. |

Оказание непроизводственных услуг управленческого, правоохранного, защитного характера |

|

Источник: составлено автором. |

|

Представленная классификация видов инфраструктуры не претендует на истину в последней инстанции. Она лишь позволяет показать, насколько сложной подсистемой экономики является инфраструктура (при этом каждый из видов, в свою очередь, включает в себя другие подвиды, группы) и какие весьма важные функции выполняет. В связи с этим развитие инфраструктуры выступает важнейшим приоритетом не только для Российской Федерации в целом, но и ее регионов, так как инфраструктурные ограничения являются ключевыми с точки зрения роста экономики, повышения ее конкурентоспособности, связанности экономического пространства, устойчивого развития территорий.

Процесс формирования инфраструктуры довольно длительный, жестко привязанный к территории. Однако, несмотря на это, в Российской Федерации этому вопросу длительное время не уделялось должного внимания. В результате уровень развития инфраструктуры остается весьма низким. Более того, российские регионы дифференцированы по этому показателю. Так, согласно исследованию, проводимому инвестиционной компанией InfraOne с 2018 года3, по итогам 2019 года интегральный индекс развития инфраструктуры в России составил 5,61 из 10. Имеет место значительный инфраструктурный «разрыв» между лидирующими и отстающими субъектами Федерации. Самые высокие значения индексов развития инфраструктуры зафиксированы в Москве (7,77), Санкт-Петербурге (6,91), Московской области (6,65) и Ханты-Мансийском автономном округе (6,55). Наиболее развитой является коммунальная инфраструктура (средний отраслевой индекс 6,93).

Транспортная инфраструктура: понятие, состав, уровень развития Являясь важнейшей составной частью производственной и социальной инфра- структуры, транспортная инфраструктура играет одну из ключевых ролей в процессе развития территории. Она представляет собой совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, поэтому ее развитие формирует доступность территории, способствует притоку частных инвестиций, снижению транспортных издержек, облегчает выход на новые рынки. Это оказывает положительное влияние на рост экономики и, в конечном итоге, на благосостояние населения [23–28]. Именно транспортная инфраструктура является ключевым связующим звеном, воздействующим на основные компоненты пространственной организации экономики – систему расселения населения и размещения производительных сил.

Транспортная инфраструктура выступает составным элементом транспортной системы страны, способствует удовлетворению потребностей экономики и населения в перевозках, обеспечивает надежный внутренний и международный товарообмен. В ее состав включаются транспорт всех видов, железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, аэродромы и аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование [29]. Наиболее полно состав объектов транспортной инфраструктуры представлен в модельном законе «О транспортной деятельности»4, где последняя рассматривается как «технологический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги, автовокзалы; внутренние водные пути и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения; порты, рас- положенные на внутренних водных путях; морские порты и аэропорты, открытые для общего пользования; железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные станции; устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки; информационные комплексы и системы обеспечения жизнедеятельности, управления движением и иные сервисные и обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование».

Основными свойствами инфраструктуры являются длительные сроки их создания и функционирования; значительная сезонная, месячная и суточная неравномерность загрузки; пространственная региональная невзаимозаменяемость, т. е. необходимость ее повсеместного развития; преобладание пространственно-сетевых линейных систем; территориальная концентрация транспортной инфраструктуры в местах концентрации производства и населения; проявление основного эффекта от ее функционирования в базисных отраслях; высокая фондо- и капиталоемкость объектов5.

С учетом значения транспортной инфраструктуры (и транспортной системы в целом) для экономики ее развитие становится одной из главных задач государственной экономической политики. В перечне задач соответствующих органов государственной власти находятся выявление наиболее острых, требующих своевременного принятия решений проблем, определение стратегии развития транспортной инфраструктуры и разработка комплекса мероприятий по ее реализации. Большинство из вышеназванных вопросов отражены в Транспортной стратегии Российской Федерации6. В ней подчеркивается, что одной из наиболее значимых является проблема несбалансированности развития единой транспортной системы России. Среди основных общесистемных проблем транспортной отрасли названы территориальные и структурные диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры. Это выражается, во-первых, в диспропорциях в темпах и масштабах развития разных видов транспорта (в частности, значительное отставание развития внутреннего водного транспорта и высокие темпы роста автомобилизации); во-вторых, в недостаточном развитии существующей транспортной инфраструктуры, что наиболее остро проявляется в несоответствии уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки, резком сокращении числа региональных и местных аэропортов, в наличии многочисленных «узких мест» на стыках отдельных видов транспорта; в-третьих, в территориальной неравномерности развития транспортной инфраструктуры.

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года также отмечается «несоответствие существующего уровня развития магистральной транспортной инфраструктуры потребностям экономики и населения субъектов Российской Федерации и страны в целом, наличие инфраструктурных ограничений федерального значения на опорной транспортной сети и в сфере энергетики, низкая транспортная связанность центров экономического роста между собой и с другими территориями, недостаточный уровень интегрированности различных видов транспорта и нереализованный транзитный потенциал Российской Федерации»7. Этот тезис коррелирует с выводами InfraOne относительно того, что менее развитой остается транспортная инфраструктура: индекс ее развития в стране в целом по итогам 2019 года составил только 3,23. Лидирующее положение по этому показателю занимает г. Москва, где индекс развития транспортной инфраструктуры за период с 2017 по 2019 год вырос на 0,29 и достиг значения 8,54. В шестидесяти субъектах РФ значение данного показателя ниже среднего.

Что касается субъектов Федерации в составе Северо-Западного федерального округа, в половине из них транспортная инфраструктура развита слабо. В республиках Коми и Карелии, Архангельской, Вологодской, Псковской областях, Ненецком автономном округе индекс развития транспортной инфраструктуры продолжал снижаться (табл. 2).

Таблица 2. Индекс развития транспортной инфраструктуры в субъектах СЗФО

|

Территория |

2017 год |

2019 год |

Изменение |

|

г. Санкт-Петербург |

6,85 |

7,01 |

0,16 |

|

Ненецкий автономный округ |

4,85 |

4,34 |

-0,51 |

|

Ленинградская обл. |

3,67 |

3,88 |

0,21 |

|

Калининградская обл. |

3,32 |

3,45 |

0,13 |

|

Мурманская обл. |

3,27 |

3,32 |

0,05 |

|

Республика Коми |

3,01 |

2,99 |

-0,02 |

|

Вологодская обл. |

2,93 |

2,86 |

-0,07 |

|

Псковская обл. |

2,93 |

2,85 |

-0,08 |

|

Новгородская обл. |

2,77 |

2,83 |

0,06 |

|

Республика Карелия |

2,77 |

2,73 |

-0,04 |

|

Архангельская обл. |

2,7 |

2,52 |

-0,18 |

|

Для сравнения: |

|||

|

г. Москва |

8,25 |

8,54 |

0,29 |

|

Среднее по РФ |

3,24 |

3,23 |

-0,01 |

|

Источники: Инфраструктура России: индекс развития. URL: http://infraone.ru/analitika/Index_razvitiia_infrastruktury_Rossii_ InfraONE_Research.pdf; Инфраструктура России: индекс развития 2020. Аналитический обзор. URL: http://infraone.ru/ sites/default/files/analitika/2020/index_razvitiia_infrastruktury_ rossii_2020_infraone_research.pdf |

|||

Ввиду наличия большой территории страны огромное значение для экономики имеют перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Следует сказать, что с 1990 года плотность железнодорожных путей общего пользования в РФ не изменилась, на конец 2019 года в среднем по стране составив 51 км путей на 10000 кв. км территории. При этом наибольшая плотность характерна для ЦФО (260 км на 10000 кв. км), наименьшая – ДФО (18 км на 10000 кв. км).

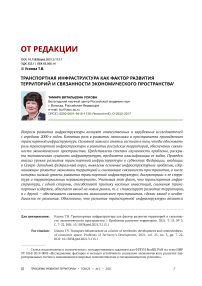

Среди субъектов СЗФО также имеется существенная дифференциация по плотности железнодорожных путей общего пользования. Если в 2019 году в г. Санкт-Петербурге этот показатель составлял 3082 км на 10000 кв. км, то в Архангельской области – только 30 при среднем значении по округу 78 км на 10000 кв. км (рис. 1).

Не вызывает сомнения актуальность развития автомобильной инфраструктуры, так как роль автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности в грузообороте довольно высока. В 2019 году автомобильным транспортом было перевезено более 68% всех грузов. Вместе с тем в ряде субъектов РФ наметилась тенденция снижения этого показателя. Если за период с 2000 по 2019 год объем перевезенных грузов в целом по стране практически не изменился, то, например, в субъектах СЗФО объем перевозки грузов автотранспортом сократился, особенно в Республике Карелии, Мурманской и Псковской областях (табл. 3). Одна из причин такого положения дел – неразвитая автомобильная инфраструктура.

Рис. 1. Плотность железнодорожных путей общего пользования на конец 2019 года, км путей на 10000 кв. км территории

Таблица 3. Перевезено грузов автомобильным транспортом по субъектам, млн т

|

Территория |

2000 год |

2019 год |

2019 год к 2000 году, % |

|

Новгородская область |

21,4 |

25,3 |

118,2 |

|

Калининградская область |

6,5 |

6,4 |

98,5 |

|

Архангельская область |

30,5 |

23,5 |

77,0 |

|

г. Санкт-Петербург |

31,7 |

23,3 |

73,5 |

|

Ленинградская область |

44,0 |

29,2 |

66,4 |

|

Республика Коми |

45,2 |

26 |

57,5 |

|

Вологодская область |

63,7 |

35,8 |

56,2 |

|

Псковская область |

10 |

4,5 |

45,0 |

|

Мурманская область |

9,6 |

2,0 |

20,8 |

|

Республика Карелия |

96 |

6,6 |

6,9 |

|

СЗФО |

358,6 |

182,9 |

51,0 |

|

Российская Федерация |

5878,4 |

5735,2 |

97,6 |

|

Источник: Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455 |

|||

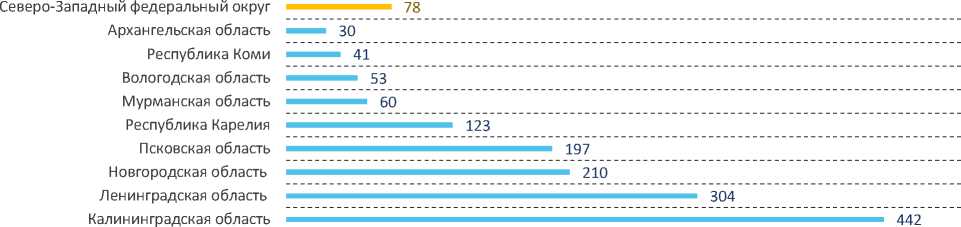

Большая часть периферийных и сельских территорий связана именно автомобильным транспортом. Подавляющее большинство населения этих территорий использует в качестве средства передвижения автобусы или автомобили. Однако качественные показатели развития автомобильных дорог также оставляют желать лучшего. Порядка 10% автомобильных дорог федерального и регионального значения работают в режиме перегрузки. Весьма высоким остается количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: в 2019 году этот показатель составлял 112 единиц на 100 тыс. человек населения (рис. 2).

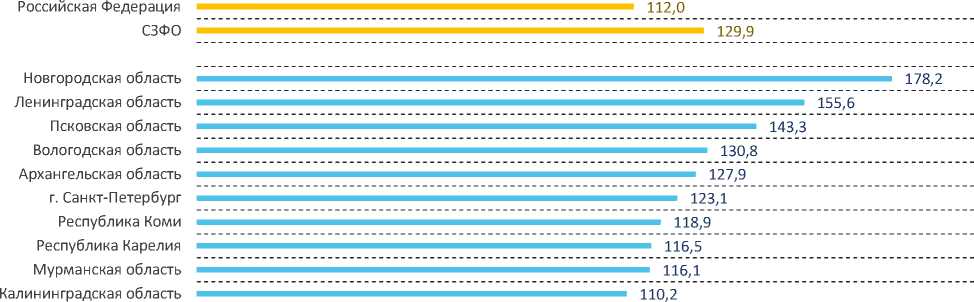

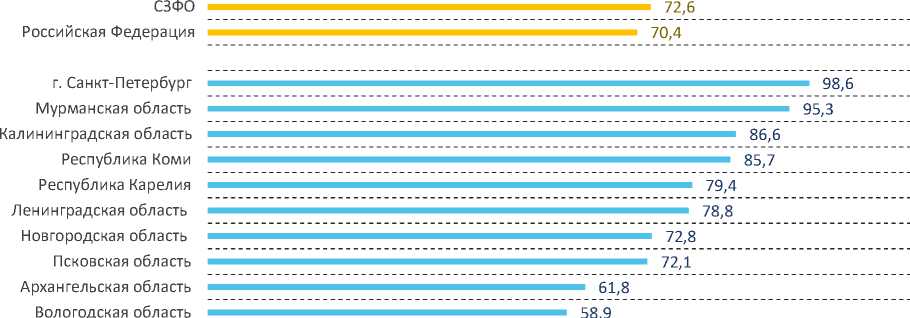

Только 70% российских автомобильных дорог общего пользования имеют твердое покрытие. Среди субъектов СЗФО эта проблема наиболее остра в Вологодской и Архангельской областях, где на конец 2018 года только 58,9 и 61,8% автодорог соответственно имели твердое покрытие (рис. 3).

В Вологодской, Псковской и Архангельской областях ниже среднего по округу удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием. В республиках Коми и Карелии, Архангельской и Мурманской областях крайне мала плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (табл. 4).

Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, остается весьма высокой. В 2019 году требованиям не соответствовало 55,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и 48% местного значения. В СЗФО качество автомобильных дорог еще более удручающее: более 61% не отвечает нормативам. В наихудшем состоянии находятся автодороги регионального или межмуниципального значения Архангельской, Псковской, Вологодской, Калининградской областей и Республики Карелии (табл. 5).

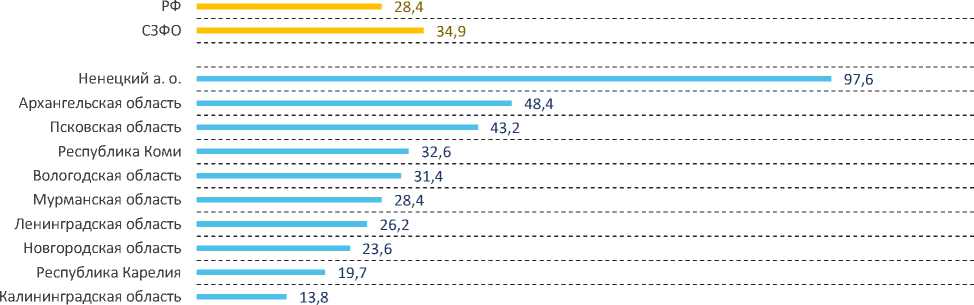

Довольно высока доля сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона. В 2020 году в среднем

Рис. 2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в СЗФО (2019 год), единиц на 100 тыс. человек населения

Таблица 4. Качественные показатели развития автомобильных дорог в СЗФО на конец 2018 года

|

Территория |

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % |

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 1000 кв. км территории |

|

г. Санкт-Петербург |

92,6 |

2 490 |

|

Мурманская область |

78,5 |

23 |

|

Калининградская область |

71,4 |

521 |

|

Республика Коми |

68,4 |

16 |

|

Ленинградская область |

60,2 |

212 |

|

Новгородская область |

58,1 |

202 |

|

Республика Карелия |

50,3 |

48 |

|

Вологодская область |

44,3 |

116 |

|

Псковская область |

43,0 |

303 |

|

Архангельская область |

35,0 |

21 |

|

Российская Федерация |

62,1 |

63 |

|

СЗФО |

53,9 |

62 |

|

Источник: Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455 |

||

Таблица 5. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в субъектах СЗФО, %

|

Территория |

Регионального или межмуниципального значения |

Местного значения |

|

г. Санкт-Петербург |

35,9 |

– |

|

Республика Коми |

49,6 |

55,7 |

|

Ленинградская область |

51,3 |

41,3 |

|

Новгородская область |

56,9 |

56,9 |

|

Мурманская область |

58,7 |

21,2 |

|

Калининградская область |

62,5 |

44,4 |

|

Вологодская область |

63,8 |

72,5 |

|

Республика Карелия |

66,6 |

48,0 |

|

Псковская область |

67,7 |

50,0 |

|

Архангельская область |

82,7 |

95,9 |

|

СЗФО |

61,6 |

61,2 |

|

Источник: Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455 |

||

Рис. 4. Доля сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона (2020 год), %

Источник: Росавтодор. URL: https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-stroitelstva-avtomobilnykh-dorog/statisticheskaya-otchetnost-napravlennaya-v-rosstat

по стране этот показатель составлял 28,4%, в СЗФО – 34,9%. Наибольшую остроту проблема имеет в Ненецком автономном округе, Архангельской и Псковской областях (рис. 4). Нужно заметить, что преимущественно это населенные пункты с числом жителей менее 50 человек, однако в России более половины сельских населенных пунктов относятся к этой категории.

Итак, представленные данные позволяют заключить, что транспортная инфраструктура Российской Федерации, являясь необходимым условием развития территорий и важнейшим фактором связанности экономического пространства, характеризуется наличием целого ряда проблем, а следовательно, требует более пристального внимания со стороны государства.

Развитие транспортной инфраструктуры – задача государственной важности. Связанность российских территорий, экономического пространства страны – один из приоритетов научно-технологического и пространственного развития государ-ства8. Важность развития транспортной инфраструктуры неоднократно подчеркивалась на самом высоком уровне власти.

Правительством Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ9 разработаны и реализуются национальные проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры: «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Комплексный план включает 11 федеральных проектов и нацелен на развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов; повышение уровня экономической связанности территории России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры; инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства, а также гарантированное снабжение доступной электроэнергией. В КП значительное внимание уделено дорогам, обладающим большим транзитным потенциалом, способным улучшить коммуникации между центрами экономического роста, т. е. повышению связанности страны в целом.

Однако реализация глобальных проектов в итоге не сможет полностью связать в единое целое все пространство страны.

Рис. 3. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец 2018 года), %

Таблица 6. Некоторые целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

|

№ п/п |

Наименование показателя |

Базовое значение 2017 года |

2019 год |

2021 год |

2024 год |

2024 год к 2017 году |

|

1 |

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % |

43,1 |

44,1 |

45,8 |

50,9 |

+7,8 п. п. |

|

2 |

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, % |

42,0 |

46,0 |

60,0 |

85,0 |

+43,0 п. п. |

|

3 |

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % |

10,2 |

10,1 |

9,7 |

9,1 |

-1,1 п. п. |

|

4 |

Количество мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |

100,0 |

91,7 |

75,1 |

50,0 |

-50,0 п. п. |

|

5 |

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. человек населения |

13,0 |

11,7 |

9,8 |

4,0 |

30,8% |

На решение этой задачи, развитие всех российских территорий, в том числе периферийных, сельских, направлен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который предусматривает реализацию таких федеральных проектов, как «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги Минобороны России». Проект нацелен на существенное улучшение качества автодорог не только федерального, но и регионального и местного значения, повышение безопасности дорожного движения (табл. 6). В связи с этим финансовое обеспечение его реализации в определяющей степени зависит от участия субъектов РФ и исполнении ими обязательств по финансированию мероприятий национального проекта.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» охва- тывает 83 субъекта Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов [30]. В 2019 году в рамках нацпроекта «отремонтировано 16,5 тыс. км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила свыше 128 млн кв. м; на реализацию проекта израсходовано более 122 млрд рублей»10.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Вологодской области осуществляется в рамках приоритета «Формирование пространства эффективности» Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920) и Государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 гг.»

(утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 25 марта 2019 года № 286). За шесть лет планируется отремонтировать 2,5 тыс. км автомобильных дорог. Общая стоимость ремонта составит почти 40 млрд рублей11. Только в 2020 году в районах Вологодской области отремонтировано 348 км автомобильных дорог12.

В марте 2020 года, выступая на съезде транспортников России, В.В. Путин заметил: «Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной системы, развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать лет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики»13. Уже в июле 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Минтранс России озвучил план доведения к 2030 году доли региональных автодорог в нормативном состоянии до 60%. А в конце ноября 2020 года премьер-министр России М. Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог14. При этом на строительство автодорог в стране в период с 2021 по 2024 год планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

В конце февраля 2020 года Правительство РФ также одобрило программу строительства новых и ремонта аварийных и ветхих мостов, в которую вошли более 2 тыс. объектов, с общим объемом финансирования 379,9 млрд рублей. Работы будут проводиться в 81 субъекте РФ. Программа сформирована Минтрансом РФ совместно с регионами, ГУОБДД МВД России и ОАО «РЖД» [30].

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние способствует повышению качества жизни населения, экономическому и социальному развитию территорий, улучшению экономических связей между субъектами Федерации и качества предоставляемых автотранспортных услуг [31].

Заключение

Таким образом, для Российской Федерации вопрос развития транспортной инфраструктуры – один из самых острых, поэтому его решение является необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения. Успешная реализация национальных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, позволит решить задачи по обеспечению связанности экономического пространства страны, снижению транспортных издержек, улучшению качества жизни населения и социально-экономическому развитию российских территорий.

Список литературы Транспортная инфраструктура как фактор развития территорий и связанности экономического пространства

- Социально-экономические проблемы локальных территорий: монография / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196 с.

- Постсоветские трансформации и перспективы развития сельских территорий / Т.В. Ускова [и др.]; под общ. ред. А.А. Шабуновой. Вологда: ВолНЦ РАН, 2021. 334 с.

- Jochimsen R. Theorie der Infrastruktur, Grundlagen der marktwirtschaft liehen Entwicklung. Tubingen, 1966. P. 256.

- Kuch B. Efficiency potentials and the extended regional infrastructure: requirements for a management model. Procedía CIRP, 2016, vol. 57, pp. 98-103.

- McGovern M. Towards aff ordable regional infrastructure. Proceedings of the Sustainable Economic Growth for Regional Australia (SEGRA). Annual Conference. Management Solutions (Old) Pty Ltd. Kalgoorlie-Boulder. Western Australia, 2009. Pp. 1-19.

- Munnell A. How does public infrastructure aff ect regional economic performance? New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston, 1990. Pp. 11-32.

- Sturm J.E., Jacobs J., Groote P. Output Eff ects of Infrastructure Investment in the Netherlands, 18531913. Journal of Macroeconomics, 1999, vol. 21, pp. 355-380.

- Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.

- Красовский В.П. Инфраструктура и интенсификация экономики. М.: Наука, 1980. 192 с.

- Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск: Наука, 1986. 304 с.

- Мироненко Н.С., Вардомский Л.Б., Матыцин С.Л. Категория производственной инфраструктуры в экономико-географическом страноведении // География производственной инфраструктуры в зарубежных социалистических странах. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 27-36.

- Перелешина Н.И. Методические вопросы состава и функций инфраструктуры народного хозяйства // Методические вопросы территориального планирования. Вып. 37. Сер.: Террит. планирование. М.: Госплан РСФСР, ЦЭНИИ, 1978. С. 123-144.

- Стаханов В.Н. Экономика инфраструктуры общественного производства: учебн. пособие. Ростов н/Д.: РИСХМ, 1989. 130 с.

- Чернавский И.Ф. Инфраструктура сельскохозяйственного производства (вопросы теории и практики). М.: Экономика, 1979. 232 с.

- Дронов В.П. Инфраструктура и территория (географические аспекты теории и российской практики): монография. М.: Изд-во МПГУ, 1998. 246 с.

- Кузнецова А.И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход: монография. 3-е изд. М.: URSS: КомКнига, 2013. 454 с.

- Плисецкий Е.Л., Плисецкий Е.Е. Инфраструктурный потенциал территории как фактор регионального развития // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. № 3. С. 165-186.

- Полякова Н.Ф. Производственная инфраструктура региона; теоретические подходы к изучению // Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. 2013. № 6. С. 60-63.

- Русскова Е.Г. Инфраструктура рыночной экономики: методология системного исследования. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2006. 296 с.

- Суслова Ю.Ю., Алешина О.Г. Влияние инфраструктуры региона на качество жизни населения // Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). С. 225-228.

- Яковлева С.И. Инфраструктура в системе территориальной организации старопромышленных районов России: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000. 191 с.

- Яковлева С.И. Инфраструктурные системы: территориальное развитие и управление: монография. Тверь: Сивер, 2002. 200 с.

- Савченко Е.Е. Транспортная инфраструктура как инструмент регионализации экономики, ее суть и влияние на регион // Изв. Иркут. гос. экон. акад. 2012. № 5. URL: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=16807

- Гольская Ю. Влияние транспортной инфраструктуры на развитие региона. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. 184 c.

- Гасилов В.В., Сапронов А.Ф., Шибаева М.А. Влияние модернизации региональной дорожной инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона // Современная экономика: проблемы и решения. 2011. № 7 (19). С. 34-43.

- Иванов М.В. Повышение уровня транспортной доступности как фактор социально-экономического развития территорий // Науч. тр. Вольного экон. общ-ва России. 2013. Т. 172. С. 460-469.

- Чимитдоржиева Е.Ц., Вахромеев И.И. Роль транспортной инфраструктуры в повышении эффективности пространственного социально-экономического развития региона // Экономика, статистика и информатика. 2013. № 5. С. 125-129.

- Инфраструктура пространственного развития РФ: транспорт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение / под ред. О.В. Тарасовой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2020. 456 с.

- Альметова З.В. Транспортная инфраструктура: учебн. пособие / под ред. О.Н. Ларина. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2013. 44 с.

- Ворошилов Н.В. Основные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году // Муниципалитет: экономика и управление. № 3 (32). С. 124-139.

- Национальные проекты 2019-2024 гг.: анализ и ключевые риски их реализации. Экономический блок: науч.-аналит. издание / кол. авт. под науч. рук. В.А. Ильина, Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 93 с.