Трасологический анализ и интерпретация инструментально обработанных бараньих лопаток из городов Золотой орды

Автор: Антипина Е.Е., Яворская Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты трасологического анализа инструментально обработанных лопаточных костей овец из культурных напластований второй половины XIII - начала XIV в. на территории ремесленного квартала Болгара. Установлен технологический процесс обработки этих костей как ручным способом,так и с использованием станка. обозначены последовательность выполнения отдельных операций и характер используемых при этом инструментов. По соотношению количественных объемов сырья, заготовок и готовых изделий - «табличек»для письма - выдвигается предположение о заметных масштабах их производства в Болгаре. Анализируется также информация об аналогично обработанных бараньих лопатках из других городов Золотой орды.

Трасологический анализ, инструментально обработанные бараньи лопатки, костяные

Короткий адрес: https://sciup.org/143163937

IDR: 143163937

Текст научной статьи Трасологический анализ и интерпретация инструментально обработанных бараньих лопаток из городов Золотой орды

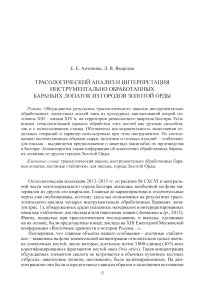

Остеологическая коллекция 2013–2015 гг. из раскопа № CXCVI в центральной части золотоордынского города Болгара оказалась необычной на фоне материалов из других его кварталов. Главные ее характеристики и отличительные черты уже опубликованы, поэтому здесь мы остановимся на результатах трасологического анализа четырех инструментально обработанных бараньих лопаток (рис. 1), обнаруженных среди указанных материалов и интерпретированных нами как «таблички» для письма и/или нанесения знаков ( Антипина и др. , 2015). Факты, вскрытые при трасологическом исследовании, и выводы, сделанные на их основе, были представлены в виде доклада на XIII Ежегодной Московской конференции «Восточные древности в истории России…».

Подчеркнем, что главные объекты нашего сообщения – костяные «таблички» – выявлены на фоне значительной концентрации относительно целых овечьих лопаточных костей, число которых достигало почти 3 000 единиц (40% всех идентифицированных фрагментов костей овец Ovis aries ). Такая концентрация обсуждаемых элементов скелета не встречается в обычных кухонных костных отбросах; накопление лопаток, несомненно, было целенаправленным. На данном раскопе они были сосредоточены главным образом в заполнении котлованов

Рис. 1. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): инструментально обработанные лопаточные кости овец из раскопа № CXCVI

1–3 – заготовки на разных этапах обработки; 4 – готовое изделие – «табличка» для письма разных архитектурных сооружений. Понятно, что все эти кости также стали объектами нашего трасологического исследования.

Следует напомнить, что раскоп № CXCVI раскрыл часть существовавшего здесь в конце XIII – начале XIV в. ремесленного квартала с металлургическим, гончарным и кожевенным производствами. Различные варианты использования лопаток копытных животных в качестве подсобных приспособлений и инструментов для этих ремесел хорошо известны по этнографическим и археологическим источникам для самых разных исторических периодов ( Усачук , 2011. С. 208; Флерова , 2001. С. 90; Антипина , 2004. С. 225 и др.). Это заставило нас провести трасологический экспресс-анализ всех лопаточных костей на наличие следов того или иного рода манипулирования ими, в том числе и их обработки.

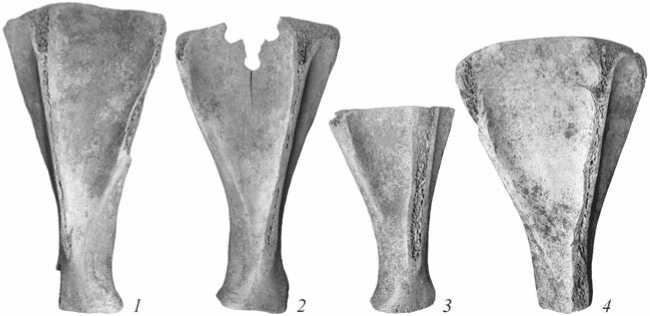

Прежде всего, наше внимание привлекли довольно сходные дефекты на этих костях, которые позволили разделить выборку на три группы: практически целые лопатки с мелкими сломами, лопатки с овальным «отверстием» в центральной части пластины этой кости и лопатки с подтреугольной «вырезкой» там же (рис. 2). Вместе с тем тщательный осмотр границ таких сломов, «отверстий» и «вырезок» при 10-кратном увеличении выявил их естественное происхождение вследствие тафономического разрушения костной ткани. А сходное расположение и конфигурация этих дефектов объясняются тем, что наибольшая хрупкость лопаточной кости наблюдается именно в центре ее довольно тонкой пластины, которая имеет треугольную форму (рис. 3, d ). Попытки найти следы либо обработки этих лопаток, либо воздействия на них высокой температуры или огня, что типично для ритуальных действий, либо наличия рабочих граней или поверхностей, непременно возникающих на костяных инструментах, не принесли положительных результатов.

Таким образом, остается рассматривать скопления лопаточных костей в ремесленном квартале золотоордынского Болгара как сырьевые запасы для

Рис. 2. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): скопление лопаточных костей овец

1 – практически целые кости; 2 – лопатки с «отверстием»; 3 – лопатки с подтреугольной «вырезкой»

производства указанных в начале сообщения специфических изделий – «табличек» для письма и/или нанесения знаков. В рамках высказанной нами гипотезы о подобном назначении четырех инструментально обработанных экземпляров бараньих лопаток из обсуждаемой выборки далее представлена реконструкция технологического процесса их изготовления, а также информация о присутствии аналогично обработанных бараньих лопаток в других городах Золотой Орды.

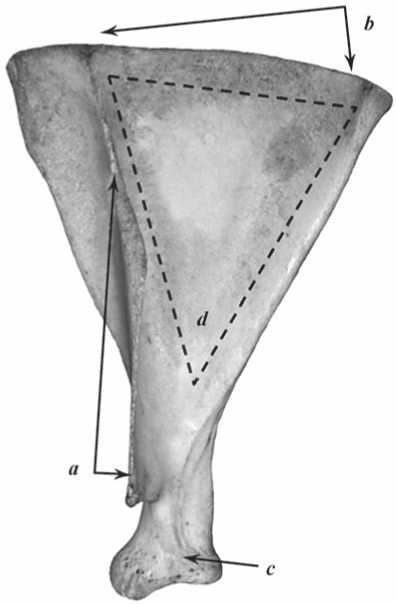

Результаты трасологического анализа позволяют утверждать, что четыре лопаточные кости овец из Болгара были обработаны с использованием станка, вероятнее всего точильного, а также как минимум трех ручных инструментов из металла: ножа, пилы, тесака или топорика. Удалось выделить последовательность обработки, включавшую четыре операции: 1) удаление гребня лопатки (рис. 3, a ), 2) удаление верхнего и части боковых краев (рис. 3, b ), 3) удаление головки лопатки (рис. 3, c ), 4) шлифовка всей поверхности лопатки мелкозернистым абразивом.

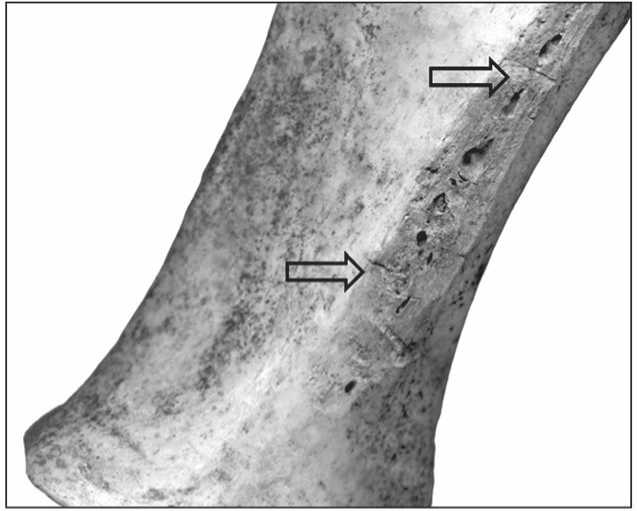

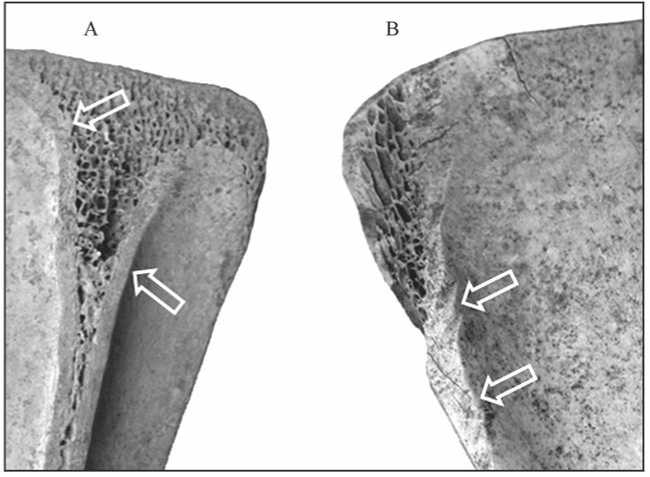

Каждая из этих операций включала несколько разных действий, при которых использовались и ручные инструменты, и станок. Так, гребень лопатки удаляли и подрубкой (рис. 4), и стачиванием (рис. 5, А ). Верхний край подрезали ножом,

Рис. 3. Современная лопаточная кость овцы. Обозначения элементов, на которых присутствовали обсуждаемые в тексте следы обработки и тафономические дефекты a – гребень, b – верхний край, c – головка, d – центральная пластина а также и подпиливали и стачивали на станке (рис. 5, А, В). Головку лопатки могли подрубать с боков тесаком / топориком или просто стачивать на станке, ее также полностью удаляли поперечным пилением с помощью мелкозубчатой пилы. Даже заключительная операция – шлифовка – выполнялась как на станке, так и вручную.

На одной из обработанных лопаток (рис. 1, 4 ) сохранились чрезвычайно мелкие следы шабрения, которые оставляет выполнение выравнивания поверхности кости на станке. Именно на этом экземпляре мы смогли распознать следы всех четырех операций, поэтому лишь его можно считать готовым изделием. На остальных же трех обработанных лопатках шлифовки не было. При этом на одной из них (рис. 1, 1 ) был удален только гребень, еще на одной зафиксированы успешные результаты двух действий – удаления гребня и обточки верхнего края (рис. 1, 2 ), а также начало третьей операции по уплощению головки. На третьем экземпляре, кроме следов двух первых операций, головка уже была достаточно сильно обточена (рис. 1, 3 ). Следует подчеркнуть, что и на этих

Рис. 4. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): следы подрубки гребня на лопаточной кости овцы (экземпляр 2, рис. 1)

четырех экземплярах не оказалось даже намека на рабочую поверхность, а также на воздействие высокой температуры или огня. Это означает, что они не являются инструментами, а представляют собой специфические плоские костяные изделия на разных стадиях их изготовления.

Именно на удаление резко выступающих и непрочных частей лопаточной кости как раз и были направлены первые три из обозначенных операций, так что в итоге получалась относительно тонкая пластина с сохранением ее естественной подтреугольной формы. Благодаря своеобразному каркасу из оставленных без обработки продольных краев эта пластина получает устойчивость на горизонтальной плоскости, что важно при письме.

Применение точильного станка не только упрощало процесс изготовления таких «табличек», но, по-видимому, переводило его на уровень практически ординарного производства, доступное сырье для которого имелось в любом золотоордынском городе. Установленное по рассматриваемым материалам количественное соотношение между сырьем, заготовками и готовым продуктом – 3 000 : 3 : 1 экз. – позволяет предполагать востребованность этих изделий и вполне значимые объемы их предложения. Впрочем, это соотношение конечно же несколько условно, так как некоторое число обработанных лопаток овец отмечалось и при более ранних раскопках Болгара ( Закирова , 1988. С. 224). Одна из них к тому же обозначена как «лопатка со знаком» (Там же.

Рис. 5. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): следы стачивания ( А – экземпляр 2, рис. 1)

и подрезки верхнего края лопаточной кости овцы ( В – экземпляр 4, рис. 1)

Рис. 103, 17 ). Но их относительная малочисленность в материалах этого города сохраняется.

Поиск подобных изделий по отчетам и публикациям средневековых археологических материалов показал их наличие и в других городах Золотой Орды. Заметное их число (не менее шести) обнаружено на Самосдельском городище, среди них была даже готовая пластина из бараньей же лопатки с процарапанным тамгообразным знаком ( Пальцева , 2011. Рис. 1, 10–12 ).

Стоит также обратить внимание, что, кроме наличия этих изделий, присутствие в культурном слое городов скоплений необработанных бараньих лопаток может свидетельствовать о существовании здесь их производства и его масштабах. Однако, к сожалению, в процессе раскопок небольшие скопления, как правило, «уходят» в коллекции кухонных остатков и далее уже не фиксируются. На этом фоне весьма любопытной выглядит информация археологов Азовского музея-заповедника о находке в золотоордынском Азаке при раскопках 2013 г. огромного подвала купеческого дома XIV в. «необычного комплекса находок – несколько сот специально отобранных бараньих лопаток» ( Масловский , 2014).

И в заключение отметим, что в структуру ремесленного квартала золотоордынского Болгара вполне вписываются и обработка обнаруженных там запасов бараньих лопаток, и изготовление костяных «табличек» для письма. А наша реконструкция технологического процесса их производства и утверждение о его заметных масштабах в золотоордынских городах с очевидностью подтверждает замечание историков о том, что «…обработанные лопаточные кости животных использовались тюрками-кочевниками, затем – в Джучиевом Улусе как обычный материал для письма…» (Давлетшин, 2010. С. 105–106).

Список литературы Трасологический анализ и интерпретация инструментально обработанных бараньих лопаток из городов Золотой орды

- Антипина Е. Е., 2004. Археозоологические материалы//Каргалы. Т. III: Селище Горный: археологические материалы, технология горно-металлургического производства, археобиологические исследования/Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 182-239.

- Антипина Е. Е., Яворская Л. В., Ситдиков А. Г., 2015. Необычные изделия из бараньих лопаток из ремесленного квартала Болгарского городища (раскопки 2013-2015 гг.)//КСИА. № 241. С. 402-408.

- Давлетшин Г. М., 2010. «Славы и господства и долгие лета владельцу сего»: Отражение письменной культуры Улуса Джучи в археологических материалах//Гасырлар авазы. Эхо веков. № 1-2. С. 103-110.

- Закирова И. А., 1988. Косторезное дело Болгара//Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности/Отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 218-241.

- Масловский А., 2014. Гадание на бараньих лопатках. 01.10.2014 : видео-сообщение//Из истории одного предмета. Режим доступа: http://азовский-музей.рф/news3.php. Дата обращения: 06.07.2017.

- Пальцева Д. У., 2011. Костяные изделия Самосдельского городища//Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации: сб. науч. ст./Отв. ред. Д. В. Васильев. Астрахань: Сорокин Роман Васильевич. С. 119-135.

- Усачук А. Н., 2011. Изделия из кости поселений эпохи поздней бронзы в бассейне Верхнего Дона//Гак Е. И. Поселения эпохи бронзы на северной окраине донской лесостепи. М.: Изд-во ГИМ. С. 202-214.

- Флерова В. Е., 2001. Резная кость юго-востока Европы IX-XII веков: Искусство и ремесло. По материалам Саркела-Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа. СПб.: Алетейя. 352 с.