Трасологическое исследование зубов сурка из материалов Тавдинского грота

Автор: Волков П.В., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521249

IDR: 14521249

Текст статьи Трасологическое исследование зубов сурка из материалов Тавдинского грота

До 2002 г. территория левобережья р. Катунь от озера Ая до Большой Тавдинской пещеры в археологическом отношении являлась практически неизученной. В 2002 - 2005 г. на этой территории выявлено восемь объектов археологического наследия. В мае 2005 г. между руководством туркомплекса «Бирюзовая Катунь» и АлтГУ заключён договор о сотрудничестве, по которому АлтГУ проводит работы по интеграции объектов археологического наследия туркомплекса в сферу туризма. В рамках этого договора сотрудниками АлтГУ летом 2005 г. начаты работы по изучению Тавдинского грота.

Тавдинский грот находится в Тавдинском карстовом массиве в 7 км выше по течению от с. Манжерок, у подножия Большой Тавдинской пещеры, располагается на высоте 18-20 м., что соответствует высоте второй надпойменной террасе Катуни. Площадь грота не велика, около 30 кв.м., высота от 3.50 до 2 метров. Вход обращен на Ю-В. Раскоп шириной 1 м и длиной 8 м был заложен вдоль продольной оси грота с выходом на предвходовую площадку. Вскрытая мощность рыхлых отложений составила 2,65 м. В результате исследований зафиксировано три литологических горизонта.

К слою три приурочены материалы относящиеся к эпохе финального неолита – раннего энеолита. Находка фрагментов тонкостенных сосудов орнаментированных гребенчатым штампом и толстостенной неорнамен-тированной керамики позволяет отнести этот комплекс к позднему этапу среднекатунской поздненеолитической культуры [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2005]. Два предмета, изготовленные из отростков рога косули из этого слоя [Кирюшин Ю.Ф., Волков П.В., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2006 С. 219], а также перламутровые подвески [Волков П.В., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2006 С. 255] подвергались трасологическому анализу.

Предметом данной работы являются резцы алтайского сурка (Marmota baibacina) найденные в третьем горизонте. Во время раскопок в гроте и в ходе камеральной обработки материалов следы использования на резцах не фиксировались. В результате определения видового состава мелких млекопитающих из Тавдинского грота выполненного к.б.н. Т.А. Дупал (Институт систематики и экологии животных СО РАН), выяснилось, что кроме 25 резцов алтайского сурка (Marmota baibacina), больше не встречены кости этого животного. Резцы сурка без видимых следов обработки часто встречаются в неолитических погребениях Алтая, и всегда их считали элементами украшения костюма [Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф., 1995 С. 38; Маркин С.В., 2000, С. 61; Кунгурова Н.Ю., 2005, С. 38-39]. В третьем горизонте были найдены перламутровые подвески [Волков П.В., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2006 С. 255], которые использовались как элементы украшения костюма. Поэтому было решено исследовать резцы трасологически с целью определения их возможного использования.

Функциональные исследования артефактов базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Семенов, 1957; Семенов, Коробкова, 1987; Korobkowa, 1999 и др.] и на методике анализа микрозаполировок износа каменных орудий Л. Кили [Keeley, 1980; Moss, 1983; Vaughan, 1985; etc.]. Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной Азии [Волков, 1999].

При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе, дополнительно, использовались специализированные микроскопы МСПЭ-1 с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат и мощным двусторонним бестеневым освещением. В качестве основного исследовательского инструмента применялся, специально адаптированный для микро-трасологии, микроскоп «Olympus BHT-M» с бестеневым освещением через объектив и режимом увеличения от 100 до 500 крат.

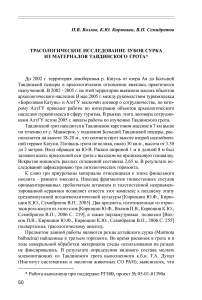

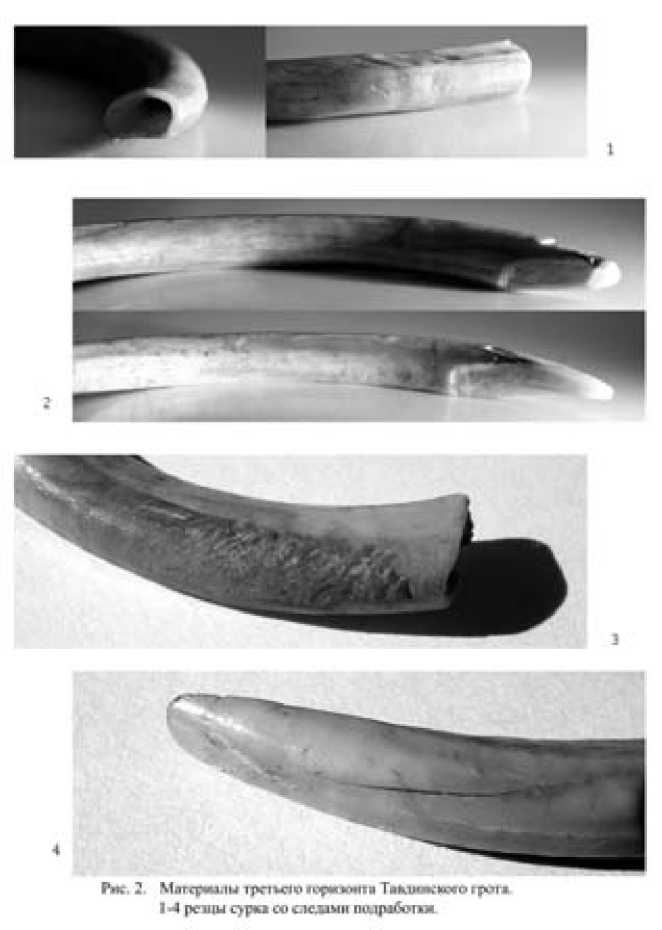

Обследование поверхности клыков сурка показало, что они имеют следы преднамеренной обработки человеком и использовались им в качестве орудий труда (рис. 1-1). Совокупный анализ артефактов позволил определить технологию их производства и функцию данных орудий.

Установлено, что рабочий край инструментов оформлялся путем резцового скалывания и приобретал, таким образом, необходимую приострен-ную, слегка уплощенную с внутренней части естественного изгиба заготовки, форму (рис. 2-2). В отдельных случаях отмечена поперечная пришлифовка кромки на мелкозенистом плоском твердом абразиве. Выпуклый край рабочего участка инструментов иногда подтачивался поперечным движением мягкого эластичного абразива (рис. 1-2).

На рассматриваемых образцах прослежены и следы аккомодации, т.е. приспособления изделий для их крепления в рукояти. Вероятно, именно для плотной фиксации клыков их обрезали у основания (рис. 2-1) и подтачивали внешнюю поверхность у основания инструмента на абразиве (рис. 2-3).

(<(««(

Ж))

1, 2 pruw cypu цч1 ^г*ЯН №MptfcrtKN

■ fKir^nWHIIIK nfifil КИССГК llcrtcfUIJQi™

Способ использования инструментов в работе определен на основании изучения микроследов на рабочей части орудий (рис. 2-4). Характерный, почти зеркальный блеск поверхности свидетельствует об интенсивном контакте инструмента с мягкой, вероятно свежей, шкурой животных. Учитывая, определенную на основе направленности микролинейных следов, кинематику движения орудий в процессе их утилизации, было определено

и функциональное назначение инструментов. Все изученные изделия представляют собой «перфораторы», т.е. орудия для прободения мягких органических материалов (рис. 1-3). Можно предположить, что использовались изучаемые инструменты для прокалывания относительно толстых шкур именно при их сшивании. Учитывая размер, прочность и интенсивность износа рассматриваемых орудий, можно предположить, что применялись они при изготовлении относительно прочных, больших по размеру изделий, вполне возможно таких, как тент или покрытие каркасного жилища.

Определение этих артефактов как «перфораторов» оказалось несколько неожиданным, но это открывает новые перспективы для реконструкции среды обитания населения Тавдинского грота в финальном неолите - раннем энеолите. Представляется перспективным трасологическое исследование материалов уже известных комплексов неолита-энеолита с целью поиска следов аналогичной технологической традиции.