Травма средней зоны лица - клинический случай сложного перелома скуло-альвеолярного комплекса

Автор: Рахманов А.Т., Омурбеков Е.О., Абдырасулов Р.М., Юлдашев И.М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Травматические повреждения челюстно-лицевой области занимают одно из ведущих мест по распространенности среди травм. Повреждения данной локализации относятся к категории наиболее тяжелых и сложных травм, представляющих значительную угрозу здоровью и жизни пациента, в связи с тем, что переломы костей лицевого скелета часто сопровождаются различными повреждениями органов зрения, придаточных пазух и головного мозга. Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине случаев переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной пазухи, костей носа и орбиты, глазного яблока. Из них 15% сопровождаются в сочетании с переломами стенок верхнечелюстной пазухи. В статье приводится клинический случай транспортной травмы пациента в результате ДТП в качестве пассажира. При поступлении в стационар, после комплексного обследования, установлен диагноз: перелом со смещением передней латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой деформацией справа. Ушиб и ссадины мягких тканей правой половины лица, правой пара орбитальной клетчатки. Затем успешно проведена операция Репозиция отломков костей при переломах. Операция вправление перелома скуловой кости и остеосинтез передней стенки гайморовой пазухи справа титановой перфорированной пластиной и изолирована PRP - мембраной.

Травма костей, средняя зона лица, репозиция, титановая пластинка

Короткий адрес: https://sciup.org/14132046

IDR: 14132046 | УДК: 617.52-001-84-85.282-85.33 | DOI: 10.33619/2414-2948/110/19

Текст научной статьи Травма средней зоны лица - клинический случай сложного перелома скуло-альвеолярного комплекса

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.52-001-84-85.282-85.33

В травматологии челюстно-лицевой области выделяется отдел — «средняя зона» лица. Среднюю зону лица сверху ограничивает верхнеорбитальная линия, а снизу линия смыкания зубных рядов. В эту зону должны быть включены следующие кости: носа, орбиты, скулового комплекса, верхней челюсти [9].

Анатомическая общность лицевого и мозгового черепа создает предпосылки для возникновения кранио-фациальных повреждений. При черепно-мозговой травме, в зависимости от степени ее тяжести, могут наблюдаться изменения в системе иммунитета, сердечно-сосудистой системе, состоянии внешнего дыхания, органах пищеварения, эндокринной и нервной системах, а также понижаются функции зрения, обоняния и слуха, изменяется электрическая активность и регуляторная деятельность мозга [3]. Все это можно назвать одним обобщающим термином — у больных развивается травматическая болезнь. Клиническая симптоматика сочетанной травмы зависит от тяжести и характера черепномозговой и челюстно-лицевой травм. При сочетанной травме с тяжелыми черепномозговыми повреждениями в клинической картине преобладает неврологическая симптоматика, которая значительно затрудняет диагностику повреждений челюстно-лицевой области. Не всегда удается проведение качественных рентгенологических исследований в необходимых проекциях. Переломы скуловой кости по данным литературы составляют от 6 до 20% всех переломов лицевого скелета. По данным клиники челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (ЧЛХ НГ МЗКР) на долю этих повреждений приходится до 18% [10, 19]. Причиной возникновения переломов скуловой кости и дуги является бытовая, транспортная, спортивная травма. Производственная травма в этом отношении играет меньшую роль. Чаще всего повреждения челюстно-лицевой области наблюдаются у лиц трудоспособного возраста от 18 до 50 лет — 91% [10, 12, 13].

Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине случаев переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной пазухи, костей носа и орбиты, глазного яблока. Из них 15% сопровождаются в сочетании с переломами стенок верхнечелюстной пазухи [1, 16, 18].

Цель данной статьи — представить клинический случай сложного перелома скулоальвеолярного комплекса.

Пациент М.Д., 2009 г. р., поступил в экстренном порядке в отделение челюстнолицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 24.10.2024. с диагнозом: Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени. Множественный перелом костей лицевого черепа. Перелом переднелатеральной стенки верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой деформацией справа. Ушиб и ссадины мягких тканей надбровной, скуловой, щечной, подбородочной области справа.

При поступлении жаловался на головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, общую слабость. Боли в области скуловой кости, наличие ссадин, кровоподтеков пара-орбитальной области справа. В анамнезе, со слов пациента и родителей, а также, согласно выписке из истории болезни госпиталя по мету жительства, ребенок получил травму в результате ДТП в качестве пассажира при столкновении с деревом. Обратились в травм пункт по месту жительства, госпитализирован в отделение травматологи и затем направлен в НЦОМиД.

При поступлении проведено обследование. Местно: перелом со смещением передней латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты. Перелом скуловой дуги с угловой деформацией справа. Ушиб и ссадины мягких тканей правой половины лица, правой пара орбитальной клетчатки.

Лабораторные исследования. Биохимические исследования 25.10.2024. Билирубин общий: 12.81, Общий белок: 72.7; Мочевина: 5.17; Креатинин: 78.4; АСТ: 21.8Ж АЛТ: 17.8; ОАК (в том числе развернутый). Лейкоциты: 4.2; Сегментоядерные нейтрофилы: 42.9; Лимфоциты: 46.8; Моноциты: 8.3; Эозинофилы: 1.3; Эритроциты: 4.8; Гемоглобин: 145; Тромбоциты: 296; Скорость оседания эритроцитов: 8. 26.10.2024. Кал на яйца глист – лямблии не обнаружено. Общий анализ мочи. Цвет: с/ж; Прозрачность – не полная; Относительная плотность: 4.8; мм; Белок – нет; Эпителий плоский: ед.; Лейкоциты: 2-2-3. 04.11.2024. Коагулограмма. Протромбиновое время: 12.2; Протромбиновый индекс: 104.9; МНО: 0.96; ОАК (в том числе развернутый) Лейкоциты: 4.9; Сегментоядерные нейтрофилы: 37.5; Лимфоциты: 54.3; Моноциты: 5.7; Эозинофилы: 1.7; Эритроциты: 5.4; Гемоглобин: 157; Гематокрит: 45.0; Тромбоциты: 309; Скорость оседания эритроцитов: 3. Общий анализ мочи. Цвет: с/ж; Прозрачность – полная; Относительная плотность: мм; Белок – нет; Эпителий плоский: ед.; Лейкоциты: 1-1-2.

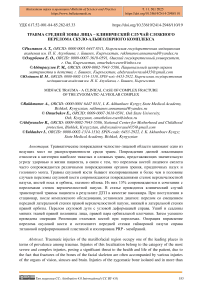

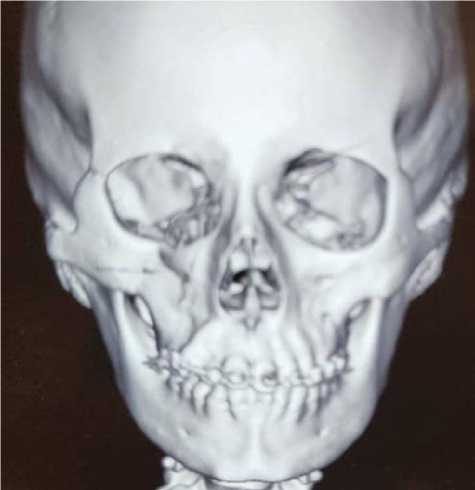

Инструментальные исследования. Протокол Мультиспиральной компьютерной томографии от 20.10.2024 г. При МСКТ головного мозга, выполненной в стандартной программе, без внутривенного контрастирования, установлено: межполушарная щель по средней линии. Срединные структуры головного мозга без дислокационных синдромов и отклонений. Участков ушиба, кровоизлияния, опухолевидных образований (без контрастирования) вещества головного мозга, субэпидуральных гематом на момент настоящего исследования не определяется. Базальные ядра симметричны, без патологических очагов. Центральные ликворные пространства мозга: боковые желудочки (в центральном отделе справа — до 13,6 мм, слева — до 11,0 мм). 3-й желудочек (2,5 мм), 4й желудочек проходим, не расширен 14х10 мм. Боковые ликворные пространства: Сильвиева борозда не расширена с обеих сторон, справа заполнена ликвором, слева содержит кровь. Конвекситальные борозды сглажены. Цистерны основания свободны, не расширены. Оба полушария мозжечка без очаговых изменений. Миндалины мозжечка не пролабируют через затылочное отверстие. «Турецкое седло» не расширено.

В режиме костного окна: свежий перелом со смещением передней латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты, угловая деформация скуловой дуги справа за счет неполного перелома. Просвет верхнечелюстной, лобной пазухи справа, частично клеток решетчатого лабиринта справа неравномерно заполнен неоднородно плотным гидрогенным содержимым (кровь?). Отек мягких тканей правой половины лица, правой параорбитальной клетчатки с пузырьками воздуха в толще. Заключение. КТ картина ЧМТ. Свежий перелом со смещением передней, латеральной стенки правой верхнечелюстной пазухи, нижней и латеральной стенки правой орбиты, Неполный перелом с угловой деформацией скуловой дуги справа. Гемосинусит верхнечелюстной, лобной пазухи, клеток решетчатого лабиринта справа. Ушиб мягких тканей правой половины лица, правой параорбитальной клетчатки с пузырьками воздуха в толще. Рекомендовано: консультация ЛОР врача, окулиста (Рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Компьютерная томография пациента при поступлении

Рисунок 2. Компьютерная томография 2 пациента при поступлении

МРТ исследование головного мозга от 28.10.2024 г. Заключение: МРТ — признаков патологических образований и очагового поражения головного мозга не выявлено.

Консультации специалистов. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. 04.11.2024 г. Печень – размеры увеличены. Размер правой дои по СКЛ 132 мм, левой доли по ККР 93 мм. Контуры ровные, дифференцируются. Паренхима – Эхоструктура: однородная, Эхогенность диффузно-мелкозернистая. Сосудистый рисунок выраженный. Желчный пузырь с перегибом в области тела. Стенки уплотнены. Содержимое взвесь желчи. поджелудочная железа, селезенка и почки без особенностей. Заключение. Гепатомегалия за счет реактивных изменений в печени. ДФЖП и дисхолия/

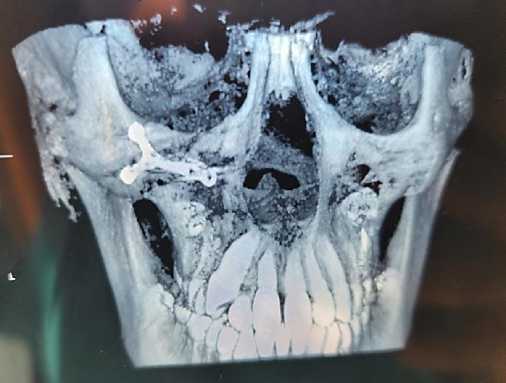

06.11.2024 г операция — А78.060. Репозиция отломков костей при переломах. Операция вправление перелома скуловой кости и остеосинтез передней стенки гайморовой пазухи справа. Под общим эндотрахеальным наркозом через рот, обработано операционное поле. В области нижнего края скуловой кости справа произведен линейный разрез и, далее тупым путем скелетирована область нижнего края скуловой кости. С помощью крючка Лимберга произведено вправление перелома скуловой кости. И для устойчивости перелома передней стенки гайморовой пазухи справа, к скуловой кости она фиксирована титановой перфорированной пластиной и изолирована из ПРП мембраной. Образовавшаяся рана обработана коагулятором, раствором провидона, мобилизованы и послойно ушиты края. По ходу операции гемостаз. Асептическая повязка на рану. Операция и наркоз протекали без осложнений.

Пациент получал лечение: Аналгетик — Кетзи 1.00 — в/в, 1 раз в день — 3 дня, Противоотечный препарат — раствор сульфата магния 2.5%, в/в 5 дней, Антибактериальный препарат — Цефтриаксон 1000,00, в/в 7 дней, также 7 дней с целью послеоперационной антибиотико-профилактики, для улучшения мозгового кровообращения — Цитофлавин 5,00, в/в 5 дней. По улучшении состояния пациент выписан домой под наблюдение ЛОР врача, по месту жительства.

Протокол описания конусно-лучевой компьютерной томографии с захватом околоносовых пазух от 12.11.2024 г. При конусно-лучевой (3D) компьютерной томографии (КЛКТ) верхней челюсти: справа определяется оскольчатый перелом передней, верхней и заднелатеральной стенок верхнечелюстного синуса и перелом скулового отростка. В переднем отделе скулового отростка установлена перфорированная накостная пластина. Фрагмент заднелатеральной стенки вдавлен в полость пазухи. По передней стенке пазухи, каудальнее накостной пластины, также имеется проникающий в синус костный фрагмент. Нижняя стенка глазницы неровная, в заднем отделе, за счёт наличия переломов и углового смещения фрагментов в нижний отдел глазницы на высоту 6мм. Правый верхнечелюстной синус частично заполнен низкоплотным негомогенным содержимым средней плотностью – 132 HU (единиц Хаунсфилда), в верхнем и заднем отделах прослеживается воздух. Назо-антральное соустье заблокировано. По нижней стенке левого верхнечелюстного синуса имеется небольшое утолщение слизистой до 2 мм. Остальной объем синуса воздушен, назо-антральное соустье проходимо. Вокруг апекса корня зуба 25 определяется округлой формы деструкция диаметром 7 мм с перфорацией вестибулярной кортикальной пластинки. Зуб имеет два канала, пломбировочный материал содержится только в вестибулярном канале. Остальные зубы без периодонтальных изменений. Зуб 13 дистопирован, коронкой выступает вестибулярно. Зуб 12 ротирован, также расположен наклонно в альвеолярном отростке. В коронках зубов 11 и 22 имеется кариес эмали. Решетчатые ячейки и клиновидные пазухи полностью пневматизированы. Нижние отделы фронтальных синусов также воздушны. Заключение. Оскольчатый перелом со смещением передней, верхней и заднелатеральной стенок верхнечелюстного синуса и перелом скулового отростка, состояние после остеосинтеза накостной пластиной. Низкоплотное содержимое в правой верхнечелюстной пазухе (гемосинус? отек?). Хронический апикальный периодонтит зуба 25. Дистопия зубов 13 и 12. Кариес зубов 11 и 12. Рекомендовано: консультация челюстно-лицевого хирурга (Рисунок 3).

Рисунок 3. Компьютерная томография пациента после операции

Обсуждение

Травмы скуловой кости бывают изолированными и более чем в половине случаев переломы скуловой кости сопровождаются повреждениями стенок верхнечелюстной пазухи, костей носа и орбиты, глазного яблока [9, 12, 15].

Клинически при переломах скуловой кости быстро развивается коллатеральный отек тканей, поэтому эти повреждения часто принимают за ушибы мягких тканей лица или переломы верхней челюсти. В связи с полученной травмой, а также повышенной травматизацией во время операций, сопровождающиеся повреждением верхнечелюстной пазухи и ее слизистой у больных отмечаются различные осложнения (Посттравматические гаймориты, остеомиелиты верхней челюсти) [14, 17].

При этом изменения слизистой гайморовой пазухи при её повреждении во многом зависят от её состояния до травмы. В результате неправильной диагностики переломы скуловой кости и верхнечелюстной пазухи остаются нераспознанными и не подвергаются своевременному лечению. Клинические симптомы переломов скуловой кости зависят от характера травмы и степени смещения отломков. Также возникает нарушение целостности гайморовой пазухи и её слизистой оболочки. Сроки, в которые могут поступать больные с такой патологией, различны, начиная от нескольких часов и заканчивая неделей и больше. Она может быть интактной или пораженной острым или хроническим воспалительным процессом. При переломах скуловой кости быстро развивается коллатеральный отек тканей, поэтому эти повреждения часто принимают за ушибы мягких тканей лица или переломы верхней челюсти.

Проблема хирургического лечения пострадавших с переломами скуловой кости и верхнечелюстной пазухи далека от своего окончательного разрешения ввиду отсутствия рациональных оперативных способов, отвечающих всем необходимым требованиям. Поэтому одной из задач врача является определение объёма оперативного вмешательства на слизистой оболочке в зависимости от её состояния при репозиции отломков [2, 15, 18].

Так как эти вопросы недостаточно освещены в литературе и тактика в отношении слизистой гайморовой пазухи до конца не определена, то изучение этих вопросов является актуальным. В хирургическом лечении нуждаются лишь пострадавшие с переломами скуловой кости со смещением отломков. Наиболее распространенным и известным из внеротовых методов является метод А. А. Лимберга. Вправление отломков производят с помощью крючка Лимберга внеротовым доступом. При застарелых переломах скуловой кости применяют методы, основанные на использовании различных конструкций щипцов, снабженных острыми зубцами, зажимами. Наложение таких щипцов снаружи на скуловую кость позволяет смещать отломки в различных направлениях и устанавливать их в правильное положение, но данная методика имеет недостаток связанный с повышенной травматизацией мягких тканей. В дальнейшем такие способы репозиции скуловой кости были многократно усовершенствованы различными отечественными и зарубежными авторами [8, 17]. Известны также способы подвешивания и вытяжения скуловой кости, основанные на использовании различных конструкций (проволочных либо полиамидных лигатур, винтов, крючков, шурупов, фиксированных к скуловой кости и посредством жесткого или эластического вытяжения прикрепленных к штативу, стержню или шине, установленным на гипсовой или специально сконструированной головной шапочке [2, 6].

Наиболее часто применяемым методом остеосинтеза скуловой кости является интраоссальная фиксация спицами М. Киршнера. Применение костного шва при переломах скуловой кости весьма ограничено и показано при застарелых, оскольчатых, сочетанных переломах. Среди погружных методов фиксации скуловой дуги многими авторами описаны проволочные швы, микропластины и мини-пластины [1, 2, 14].

Среди внутриротовых методов репозиции скуловой кости и дуги наиболее простым является бескровный метод репозиции В. Н. Буяльского. Наиболее легко осуществим внутриротовой метод репозиции скуловой кости [5, 15]

Способы репозиции через верхнечелюстную пазухи широко используются в настоящее время многими челюстно-лицевыми хирургами [17].

В дальнейшем при внутриротовом и внеротовом доступах для вправления скуловой кости и дуги были применены современные инструменты: элеватор И. С. Карапетяна, ретрактор А. Г. Мамонова, А. А. Несмеянова, Е. А. Глукиной [2, 10].

Описанные и другие способы внутриротовой репозиции позволяют снизить травматичность оперативного вмешательства, исключить послеоперационные косметические дефекты на лице пациента.

В последнее время, одной из передовых разработок в регенеративной медицине является PRP-терапия, которая основана на использовании богатой тромбоцитами плазмы (PRP) из собственной крови пациента. В челюстно-лицевой хирургии PRP-терапия приобретает особое значение, поскольку эта область требует точности, эффективности и наиболее быстрой регенерации после операций [4, 7, 11].

Таким образом, применение традиционных и современных методов хирургической коррекции сложных травм средней зоны лица позволяет добиться удовлетворительных результатов лечения.

Список литературы Травма средней зоны лица - клинический случай сложного перелома скуло-альвеолярного комплекса

- Ахроров А. Ш. Лечение больных с травмой средней зоны лица путем виртуального моделирования // Образование наука и инновационные идеи в мире. 2023. №6(6). С. 1623.

- Балин В. Н., Александров Н. М. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. СПб, 2005. 574 с.

- Дерябин И. И., Насонкин О. С. Травматическая болезнь. Л.: Медицина, 1987. 304 с.

- Короткова Н. Л. Современные аспекты применения PRP в челюстно-лицевой хирургии // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2023. №3. С. 158-165.

- Корсак А. К. Травма челюстно-лицевой области у детей. Минск: БГМУ, 2007. 102 с.

- Крохмаль С. В., Карпов А. С., Раевская А. И., Калоев А. Д., Апагуни А. Э., Шевченко П. П. Факторы, приводящие к возникновению челюстно-лицевой травмы и к ее осложнениям // Современные проблемы науки и образования. 2020. Т. 5. С. 146.

- Медведев В. Л., Коган М. И. Аутологичная плазма, обогащенная тромбоцитами: что это и для чего? // Вестник урологии. 2020. №8. С. 67-77.

- Петренко В. А. Лечение пострадавших с повреждениями челюстно-лицевой области. Екатеринбург, 2009. 206 с.

- Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Киев, 2002. 404 с.

- Ургуналиев Б. К., Юлдашев И. М., Рахманов А. Т., Шаяхметов Д. Б. Клинико-эпидемиологические особенности и медико-социальная характеристика пострадавших с повреждениями челюстно-лицевых костей, по данным отделения челюстно-лицевой реконструктивной пластической хирургии Национального госпиталя Минздрава Кыргызской республики // Российский стоматологический журнал. 2020. Т. 24. №2. С. 109-113. http://doi.org/10.17816/1728-2802-2020-24-2-109-113

- Buzalaf M. A. R., Levy F. M. Autologous platelet concentrates for facial rejuvenation // Journal of Applied Oral Science. 2022. V. 30. P. e20220020. https://doi.org/10.1590/1678-7757-2022-0020

- Goelz L., Syperek A., Heske S., Mutze S., Hosten N., Kirsch M. Retrospective cohort study of frequency and patterns of orbital injuries on whole-body CT with maxillofacial multi-slice CT // Tomography. 2021. V. 7. №3. P. 373-386. https://doi.org/10.3390/tomography7030033

- Gupta P., Bansal S., Sinwar P. D., Verma K. A retrospective study of maxillofacial fractures at a tertiary care centre in North India: A review of 1674 cases // Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. 2023. V. 22. №3. P. 641-645. https://doi.org/10.1007/s12663-023-01858-y

- Juncar M., Tent P. A., Juncar R. I., Harangus A., Mircea R. An epidemiological analysis of maxillofacial fractures: a 10-year cross-sectional cohort retrospective study of 1007 patients // BMC oral health. 2021. V. 21. P. 1-10. https://doi.org/10.1186/s12903-021-01503-5

- Shivakotee S., Menon S., Sham M. E., Kumar V., Archana S. Midface fracture pattern in a tertiary care hospital-A prospective study // National Journal of Maxillofacial Surgery. 2022. V. 13. №2. P. 238-242. https://doi.org/10.4103/njms.njms_378_21

- Noh H., Chung J. K., Woo K. I., Kim Y. D. Occurrence of ocular injury and orbital fracture in orbital blunt trauma patients at tertiary care center emergency room // Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology. 2021. V. 259. P. 165-171. https://doi.org/10.1007/s00417-020-04786-6

- Ray C. N., Marsh H. D., Gilmore J. E., Kirk D. W., Larumbe-Zabala E., Freedman K. A. Review of 451 patients presenting with orbital wall fractures: a retrospective analysis // Journal of Craniofacial Surgery. 2023. V. 34. №1. P. 126-130. https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000008959

- Sharifi F., Samieirad S., Grillo R., Naclerio-Homem M. D. G., Bardideh E., Manafi A., Eshghpour M. The causes and prevalence of maxillofacial fractures in Iran: a systematic review // World journal of plastic surgery. 2023. V. 12. №1. P. 1. https://doi.org/10.52547/wjps.12.L3

- Yuldashev I., Rakhmanov A., Urgunaliev B., Yuldasheva G., Tynaliev U., Kulnazarov A. Frequency of midfacial traumatic injuries-A report from the maxillofacial reconstructive and plastic surgery department of Kyrgyz Republic Health Service Ministry's National Hospital, Bishkek from 2013-17-A retrospective study // Annals of maxillofacial surgery. 2020. V. 10. №2. P. 377-380. https://doi.org/10.4103/ams.ams_2_20