Трехчастная композиция архаического типа в оформлении русского народного текстиля

Автор: Кортович Андрей Владимирович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Искусство, образование, наука

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен вопрос происхождения, каноничности и вариативности трехчастной композиции архаического типа. Проведён анализ славянской символики в русском народном декоративно-прикладном искусстве на примере оформления текстильной продукции.

Традиции, культура, орнамент, текстиль, вышивка, набойка, орнаментальное шитьё, славянская символика

Короткий адрес: https://sciup.org/170173851

IDR: 170173851 | УДК: 13.11;

Текст научной статьи Трехчастная композиция архаического типа в оформлении русского народного текстиля

«Здесь в огромном количестве примеров можно видеть изображение древнего славянского богослужения…»,— писал В. В. Стасов о русских вышивках1. Это объясняется эстетической потребностью человека украшать сопутствующие ему в повседневном быту предметы. В латинском языке есть слово «ornamentum», что в переводе означает «украшение». Искусство орнамента появилось много тысячелетий назад и неразрывно связано с культурными процессами человечества, его мировосприятием, традициями и верованиями. Орнаментация тканей относится к самым древним и стабильным формам изобразительного искусства и связана с зарождением ткачества в эпоху позднего неолита. Традиционно орнамент выполнял не только эстетическую функцию, но и ритуальную, обе-режную, идентификационную. Принцип последовательного повторения отдельных элементов лежит в основе построения любого орнамента. В орнаментах архаического типа сложились устойчивые мотивы и композиции, отражающие древние космологические представления людей.

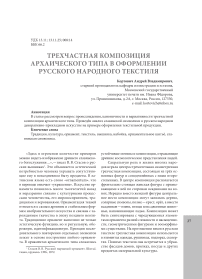

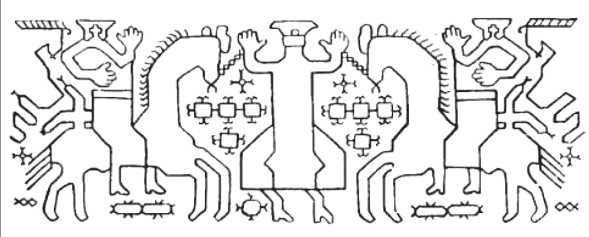

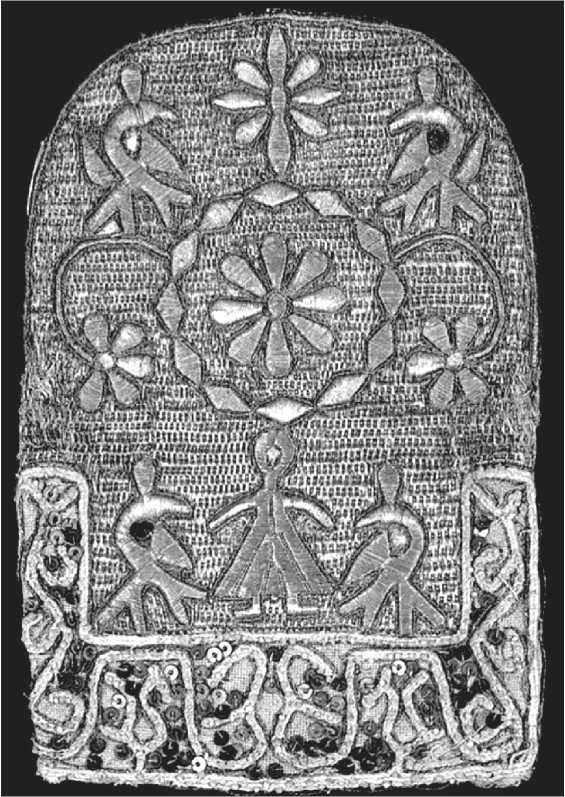

Сакральную роль в жизни многих народов играла центростремительная симметричная трехчастная композиция, состоящая из трёх основных фигур и соподчинённых с ними второстепенных. В центре композиции располагается фронтально стоящая женская фигура с примыкающими к ней по сторонам всадниками на конях. Нередко вместо женской фигуры центральное место композиции могут занимать дерево, солярные символы, позже — крест, орёл, а вместо всадников — олени, птицы или сдвоенные животные, напоминающие ладьи. Композиция может быть синтезирована с чередующимися элементами орнамента разной сложности и насыщенности, геометрическими фигурами и зооморфными существами. На протяжении веков в русском текстиле трехчастная композиция используется в элементах одежды, рушниках, подзорах, скатертях . Помимо текстиля она встречается в убранстве фасадов домов, прялках, посуде и других предметах материальной культуры.

Рельеф с изображением богини плодородия и любви Иштар (Месопотамия, 1750-е гг. до н.э.)

Трёхчастная композиция. Вышивка

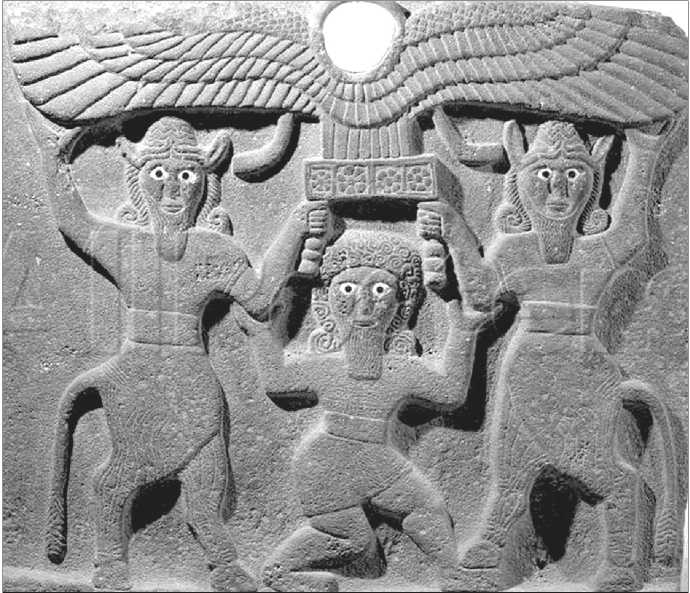

Рельеф с изображением львов-грифонов (Месопотамия, III — нач. II тыс. до н.э.)

Прежде чем подробно рассматривать трехчастную композициию в оформлении русского текстиля, следует разделить её на архаический устойчивый тип и более поздний вариативный и ответить на два основных вопроса: 1. Каковы истоки её происхождения? 2. Какие причины её устойчивости, каноничности и постоянства?

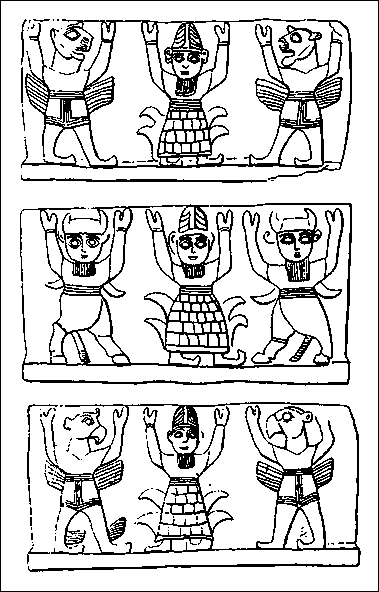

Отметим некоторые древние памятники всемирной истории искусств, где встречаются подобные трехчастные композиции:

— Анзуд и львы. Плита из Лагаша. 3 тыс. до н.э.

— Рельеф с изображением львов-грифонов. Месопотамия, 3 — нач. 2 тыс. до н.э.

Анзуд и львы. Плита из Лагаша. 3 тыс. до н.э.

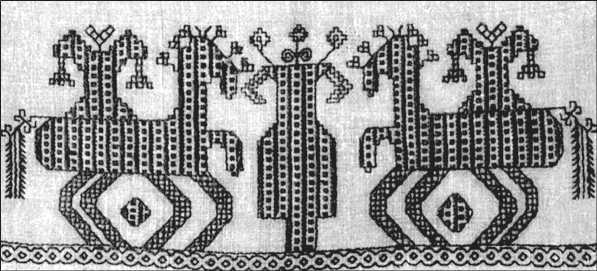

Рельеф с изображением Эхнатона и его семьи (Древний Египет, 1350-е гг. до н.э.)

— Рельеф с изображением богини плодородия и любви Иштар. Месопотамия, 1750-е гг. до н.э.

— Рельеф с изображением Эхнатона и его семьи. Древний Египет, 1350-е гг. до н.э.

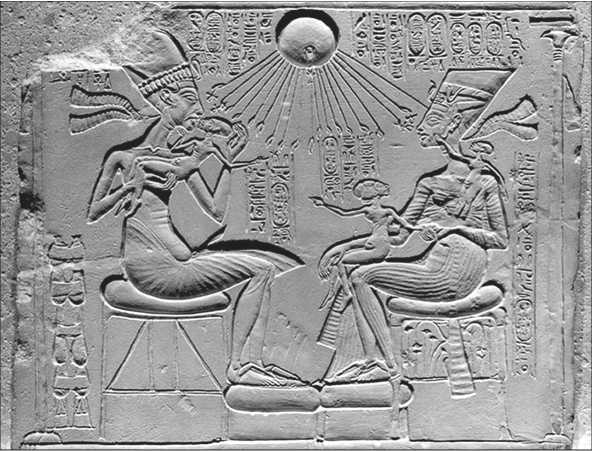

— Три ряда рельефа из хеттского храма в Айн Дара. Сирия, 1200–950 гг. до н.э.

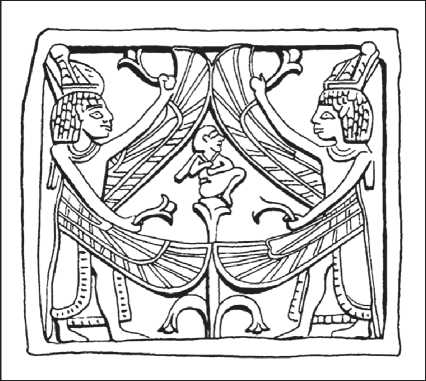

— Крылатые фигуры, охраняющие божество на лотосе. Рельеф на слоновой кости из Арслан Таша, Северная Сирия, ок. X в. до н.э.

Три ряда рельефа из хеттского храма в Айн Дара (Сирия, 1200–950 гг. до н.э.)

Рельеф с изображением Гильгамеша, двух рогатых существ и солнечного диска (Сирия, Телль Халаф, IX в. до н.э.)

Крылатые фигуры, охраняющие божество на лотосе (рельеф на слоновой кости из Арслан Таша, Северная Сирия, ок. X в. до н.э.).

Драконы перед Древом жизни.

Поясная пластина.

(Сакская культура, I тыс. до н.э.)

-

— Рельеф с изображением Гильгамеша, двух рогатых существ и солнечного диска. Сирия, Телль Халаф, IX в. до н.э.

-

— Изображения на греческих амфорах геометрического стиля, VIII в. до н.э.

-

— Драконы перед Древом жизни. Поясная пластина. Сакская культура, 1 тыс. до н.э.

В данных памятниках прослеживается две характерных особенности. 1. По своей структуре трехчастная композиция схожа с анатомиче- скими особенностями человека — одна голова и две руки. По значимости и соподчиненности голова — главная, руки — второстепенные. Часто руки выполняют охранительную функцию. 2. Наличие строгой иерархической структуры. В центре композиции всегда расположено божество или дерево, фланкирующие персонажи по важности — младше центральной фигуры.

Следует выделить Месопотамию как историко-географический регион, где встречаются дошедшие до нас древнейшие памятники мировой культуры с трехчастной композицией, утверждённой в виде сакрального божественного символа-образа. Возможно, именно из Междуречья трехчастная композиция распространилась в другие регионы Ближнего Востока и в Египет, а также среди племён бактрийцев и саков. Через восточные ветви скифов — саков культовая центростремительная трехчастная композиция могла попасть в западные ираноязычные племена к дакам и сарматам. От них, в свою очередь, подобный символ мог перейти к племенам восточных славян. Если в Месопотамии трехчастная композиция использовалась в основном в монументальном искусстве, то в материальной культуре славянских народов она преобразовалась в малую форму, тесно связанную с бытом людей и предметами их повседневного обихода.

Отвечая на вопрос об устойчивости и каноничности трехчастной композиции в русском народном искусстве, вспомним, что у славян были группы праздников и ритуалов, связанных с постоянным календарным кругом, природными культами и аграрной деятельностью. Текстильные изделия, несущие в себе благопожелатель-ный характер, сопровождали важнейшие события в жизни людей (рождение, свадебный чин, роды, смерть). Например, новорождённого малыша обтирали специальным полотенцем, жениха и невесту во время свадебного ритуала связывали рушником, который символизировал крепкие брачные узы, гроб накрывали особым полотенцем. Само слово «узор» близко по звучанию словам «заря» и «зарево» и имеет с ними один корень2. В славянской вышивке доминируют два цвета. Красный цвет — цвет Солнца, зари, начала дня. Нейтральный цвет льняной основы — цвет Земли. Землёй называли ещё и основу, на которую наносилась вышивка и набойка. Одними из основных элементов орнамента являются солярные символы и ромб, олицетворяющий женское начало. Язык традиционного оформления предметов быта и одежды передавался мастерами из поколения в поколение, радикальная вариативность композиций, изменяющая смысл сюжетов, исключалась. Поэтому славянские мотивы использовались мастерами, работавшими в разных техниках: вышивки крестом, белоземельной и кубовой набойки, кружева, резьбы по дереву, росписи и пр., оставаясь долгое время неизменными.

Выявление языческой семантики сюжетов русских вышивок и связь их с дакийской и сарматской иконографиями можно обнаружить в трудах профессора В. А. Городцова. Изучая экспонаты Выставки крестьянского искусства, проходившей в Государственном российском историческом музее в 1921 г., он высказал предположение, согласно которому мотивы памятников народного творчества, связанные с религиознокультовыми и обрядово-правовыми представлениями (в том числе и сюжеты народной вышивки и набойки), восходят к дохристианскому периоду3. Разбирая различные лицевые вышивки с трехчастными композициями, В. А. Город-цов отмечал, что главная женская фигура в центре композиции — богиня, царица неба и земли, а сопутствующее и часто замещающее богиню дерево — есть древо жизни. Если богиня тесно связана с древом жизни, значит, она есть начало жизни, мать всего сущего, с которой связаны все стихии4. Всадники, изображённые на конях и отмеченные небесными символами,— это боги, подчинённые великой богине5. Солнечный диск над богиней, по мнению В. А. Городцова, мог символизировать самое главное, необъятное и непостижимое божество6.

Аграрно-магическую природу рассматриваемого сюжета подтвердил А. К. Амброз в своём труде «О символике русской крестьянской вышивки архаического типа». Он поставил под сомнение версию В. А. Городцова о связях русских вышивок с даками и сарматами, предполагая, что эти сюжеты явились дальнейшим усложнением местного образа Великой сельской богини с её мужскими спутниками или являются обще-человеческими7.

Трехчастные композиции в произведениях народного творчества можно классифицировать по трём основным типам: 1. Женщина и два всадника: а) с поднятыми к небу руками; б) с опущенными руками. 2. Женщина и две птицы по

Трёхчастная композиция «Встреча весны»

Фрагмент набивной ткани.

Отпечаток с доски XVII в.

сторонам. 3. Сросшиеся туловищами кони, олени или птицы, образующие фантастическую фигуру («ладью»), на которой сидит или стоит человек. Так называемые «ладьи» являются выражением идеи движения, а именно движения солнца8. Несмотря на то, что в подобных композициях нет достоверных изображений славянских богов (Велеса, Ярилы, Перуна и т.д.), большинство сюжетов соотносится с группами языческих обрядов, праздников и с архаическим культом рожаницы. Женщина-роженица часто выступала в виде центральной фигуры композиции, и в виде фигур, сидящих на конях9. Славянские вышивки соотносимы с различными временами года. Календарный цикл, годичный круг природных изменений, напрямую связан с постоянным переходом всего из одного состояния в другое. Например, в трехчастной композиции со знаками плодородия «Встреча весны», образ женщины-всадницы, везущей за спиной соху и сеющей семена — олицетворение весны и рождения10. Женские фигуры можно отличить по рогатым ромбовидным и трапециевидным завершениям голов, напоминающим восточнославянские женские головные уборы. Женские фигуры как отдельные, так и на конях, показаны в фас и стоя, а мужские фигуры-всадники (пахари), подчинённые центральной женской — только сбоку, сидя на конях11. Иногда в центр композиции помещалось дерево или соединённая с деревом женская фигура. Это дерево называют по-разному: «древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо восхожде- ния», «небесное древо»12. В языческих традициях оно олицетворяло связь миров, где крона — мир богов, ствол — мир людей, а корни — мир усопших. Женщина, Дерево, Земля служили символами плодоносности, бесконечно дарующими новую жизнь во всех её проявлениях и, следовательно, образом бессмертия человеческого рода. Можно сказать, что в архаической славянской трехчастной композиции заключена зашифрованная в символах матрица рождения вечной жизни, упорядоченная система мироздания.

В трехчастных композициях древнего извода можно обнаружить включённые бордюры с геометрическими формами и геометризованными антропоморфными фигурками, растительными мотивами, что создавало вместе с главными тремя персонажами единый цельный гармоничный образ. Этот образ вырабатывался в течение длительного времени и сохранялся не изменённым у многих поколений восточных славян.

Со временем классические композиции, связанные с оформлением текстиля, постепенно из-менялись13. Вариативность композиций зачастую изменяла суть первоначального сюжета. Усиление церковной власти, постепенное забвение людьми древних славянских традиций, Петровская реформа календаря — всё это привело к ослаблению сакрального понимания трехчастных композиций и приобретению ими всё больших декоративных функций. Привнесение новых бытовых элементов и позднехристианской символики, потеря соподчинения и масштаба между композиционными частями, деформация геометрических орнаментов

Поздние вариации трехчастной композиции или превращение их в растительные — все это нарушало прежнее содержание сюжетов14.

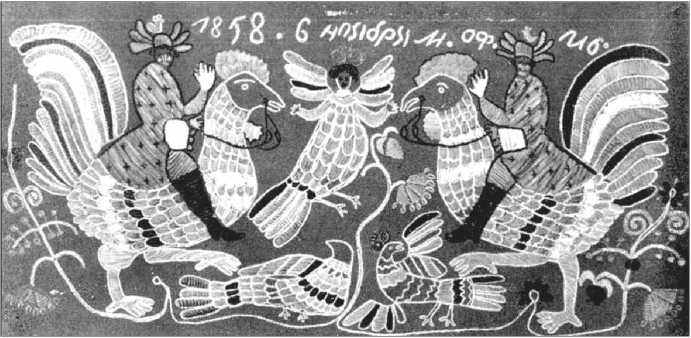

Петровская эпоха также существенно повлияла на народное искусство, привнеся в него сюжеты бытового содержания. С нарастающей популярностью лубочных картинок в XVIII в. в русское народное искусство стали внедряться сказочные герои и сцены, сюжеты из популярных переводных рыцарских романов. В оформлении текстильной продукции появились витязи-богатыри, распространённые персонажи лубков: Бова-королевич, Еруслан Лазаревич, Пётр Золотые Ключи и пр. нередко одетые в костюмы Петровской эпохи. Пластические особенности композиций стали напоминать лубочные, в них появились фантастические животные, единоро- ги, жар-птицы, жанровые сцены. Всадник-воин часто повёрнут к зрителю почти фронтально, конь под ним в скачущей позе, в поднятой руке — оружие15. Характерной особенностью текстильных композиций этого времени стало наличие текстов. Архаические композиционные основы дополнялись совершенно новыми сюжетами. В трехчастных композициях появляются лубочные мотивы. На смену центральной женской фигуре приходят птицы Сирин, Алконост, двуглавый орёл, город с церковными куполами, цветочный орнамент. Фигуры всадников превращаются в танцующих барышень или кареты с кавалерами и дамами внутри них. Примером синтеза лубочной стилистики и трехчастной композиции может служить изображение вышитого полотенца 1858 г. из Костромского музея на тему сатирического лубка XVIII в. «Рейтар на петухе». В оформлении текстильной продукции всё чаще наблюдается превращение симметричной центростремительной композиции в повторяющийся декоративно-орнаментальный раппорт, а в XIX и XX вв. можно видеть иногда и полное нарушение исходной классической композиции.

Композиции и орнаменты архаического типа отражали древнейшее общечеловеческое восприятие картины мироздания. Человек стремился познать природу через графический символ и ритуал. Сознавая себя частью природы, человек полностью зависел от неё. Важнейшая функция человека — сохранение и продолжение своего рода. В архаических композициях часто встречаются зашифрованные мотивы благословения и благодарения природы.

Древние орнаменты носили охранительную функцию. Постепенно с развитием цивилизации утрачивалось древнейшее мировосприятие, человек стал выделять себя из природы, подчинив её себе. С приходом христианства на Руси ослабевал политеизм и стали забываться традиционные славянские ритуалы. А с реформами Петра I сакральные славянские символы в оформлении бытовых предметов практически утратили своё первоначальное предназначение, всё больше уходя в декоративно-эклектическое русло.

Список литературы Трехчастная композиция архаического типа в оформлении русского народного текстиля

- Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа//Советская археология.1966. № 1

- Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками»)//Советская археология. 1965. № 3

- Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М., 1972

- Городцов В. А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве. Труды Государственного исторического музея. Выпуск 1. М., 1926

- Дурасов Г. П. Об одной группе архаических узоров в русской народной вышивке и их истоках//Советская этнография.1991. № 4

- Дурасов Г. П. Тайна старого узора//Юный художник. 1983. № 8

- Маслова Г. С. Русские народные вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978

- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.,1994

- Стасов В. В. Русский народный орнамент. Шитьё, ткани, кружево. СПб., 1872

- Топоров В. Н. Древо Мировое//Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. М., 1980