Трехмерное моделирование экспериментальных эталонов каменных ударно-абразивных орудий: возможности и ограничения

Автор: Селецкий М.В., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты экспериментального моделирования по обработке минерального и органического сырья посредством расщепления, ретуширования и растирания с применением активных и пассивных ударно-абразивных инструментов. Все полученные эталоны были подвергнуты трехмерному моделированию сканером структурированного подсвета RangeVision Spectrum до и после проведенных экспериментов. В процессе исследования на этапе постобработки были исправлены все погрешности моделей, а также подготовлены иллюстрации профилей инструментов и их рабочих поверхностей, в т.ч. с построением карт кривизны сетки. По результатам работы были выявлены возможности и ограничения в применении методов трехмерной визуализации при изучении экспериментальной коллекции. В рамках экспериментального подхода при изучении каменных ударно-абразивных орудий целесообразно применение 30-моделирования для изучения динамики и основных механик повреждения, поскольку визуализация полученных данных с возможностью измерения морфометрических характеристик предоставляет подробные результаты об изменении облика артефакта и его рабочей поверхности. Указанные преимущества характерны только для орудий с видимыми на макроуровне повреждениями. Для инструментов, которыми осуществлялись операции по абразивной обработке, трехмерная визуализация может быть полезна для отражения морфометрических характеристик изначальной заготовки. Вышеуказанный метод является эффективным при анализе наблюдаемых на макроуровне следов утилизации, тогда как повреждения, которые фиксируются только на микроуровне, слабо различимы на получаемых моделях. В целом, каменные ударно-абразивные орудия представляются перспективным источником для изучения методами трехмерной визуализации. Его использование позволяет с высокой точностью отобразить видимые изменения рельефа, предоставляя возможность создания доказательной базы функционального анализа изучаемых инструментов и их идентификации.

Горный алтай, средний палеолит, верхний палеолит, каменные ударно-абразивные орудия, 30-моделирование, экспериментальное моделирование, функциональный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146343

IDR: 145146343 | УДК: 902/903.1 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0298-0304

Текст научной статьи Трехмерное моделирование экспериментальных эталонов каменных ударно-абразивных орудий: возможности и ограничения

Комплексный анализ производственного инструментария, применявшегося для обработки минерального и органического сырья путем расщепления, ретуширования, дробления, измельчения или истирания, занимает особое место в новейших исследованиях палеолитических комплексов Алтая [Селецкий и др., 2021]. Ввиду особой специфики подобных артефактов, связанных, прежде всего, с выбором в качестве исходных основ природных отдельностей зернистых пород и отсутствием или невыразительностью на них следов преднамеренного видоизменения поверхности, о сновным методом изучения ударноабразивных орудий выступает экспериментальнотрасологический анализ, направленный на изучение макро- и микроследов износа [Степанова, 2015]. На современном этапе исследований к изучаемым орудиям применяются методы статистики и трехмерного моделирования. Использование высокоточных вычислений и технологий позволяет на новом уровне производить фиксацию как метрических характеристик артефактов для выявления основных особенностей их размерности, так и неровностей рельефа, который может отображать следы утилизации и/или естественных повреждений сырьевой отдельности [Селецкий, Чистяков, Федорченко, 2020].

Важнейшим направлением комплексных изысканий ударно-абразивных инструментов палеолитических комплексов Алтая выступает экспериментальное моделирование, направленное как на реконструкцию различных древних технологий и производственных процессов, так и получение до стоверных сведений о динамике формирования следов износа на экспериментальных орудиях. В результате недавних исследований усилиями нескольких научных коллективов были получены оригинальные коллекции экспериментальных эталонов, учитывающих специфику местных сырьевых ресурсов [Белоусова и др., 2017; Шала-гина и др., 2019; Селецкий и др., 2021; Белоусова и др., 2022]. Цель настоящей работы заключалась в выявлении основных исследовательских возможностей, связанных с применением технологий 3D-моделирования при изучении экспериментальных эталонов ударно-абразивных инструментов.

Материалы и методы исследований

Проведенное исследование базировалось на данных экспериментального моделирования, функционального анализа и трехмерного моделирования. В рамках настоящей работы в 2022 г. на базе лаборатории «ЦифрА» ИАЭТ СО РАН была проведена серия экспериментов по расщеплению и ретушированию камня, а также обработке органического материала – зерен злаков. В результате экспериментального моделирования было получено четыре эталона каменных ударно-абразивных орудий, которые и послужили непосредственным предметом исследования: отбойник и ретушер для обработки минерального сырья, терочник и плита для растирания проса. Детальный анализ макро-и микроследов износа на эталонах ударно-абразивных инструментов осуществлялся посредством стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т с увеличением ×7–45, фотофиксация – камеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом EF 100mm f/2.8 Macro IS USM и штативом с ручной доводкой на резкость. Все эталоны были подвергнуты трехмерному сканированию с использованием сканера структурированного подсвета RangeVision Spectrum. Для постобработки полученных моделей, определения метрических характеристик и объема, по строения карты кривизны сетки и фиксации макроследов утилизации нами использовались программы RangeVision ScanCentre, Geomagic Wrap, Geomagic Design X, Keyshot 10 (все – trial version) [Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021]. В качестве единицы размерности эталонов был взят объем в кубических миллиметрах, по скольку, в отличие от массы, он отображает внешний облик орудий вне зависимости от плотности сырья.

Результаты исследований

Экспериментальный анализ. Первый из предпринятых нами экспериментов заключался в расщеплении уплощенной гальки мелкозернистого алев-ропесчаника со снятой естественной поверхностью прямым ударом твердого минерального отбойника (рис. 1). В каче стве исходной основы отбойника выступила галька крупнозернистой осадочной по-

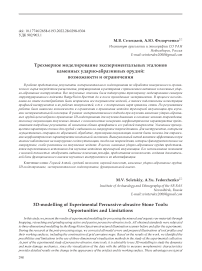

Рис. 1. Трехмерная визуализация экспериментальных эталонов – отбойника до ( 1 , 2 ) и после ( 3 , 4 ) использования, ретушера до ( 5 , 6 ) и после ( 7 , 8 ) использования.

1 , 3 , 5 , 7 – бестекстурные профили; 2 , 4 , 6 , 8 – карты кривизны сетки.

роды вытянутой овальной формы. Рабочая зона инструмента располагалась на одной из вершин гальки, которой производилось движение сверху вниз; в процессе работы отбойник удерживался в руке за латерали. Цель эксперимента состояла в получении сколов-заготовок согласно параллельному принципу расщепления, общее время работы – один час. Размер эталона (43 739 мм3) обусловлен проверкой гипотезы о формировании одинакового типа следов утилизации на отбойниках, если ну- клеус больше орудия примерно в два раза. В процессе утилизации экспериментального инструмента на его рабочей зоне возникали следы мелкой деформации естественной галечной поверхности в виде выбоин, зарубок и выщербин. Использование орудия в течение 30 мин привело к появлению негатива мелкого скола путем контрудара. Спустя час на утилизированной поверхности инструмента практически полностью отсутствовала корка, из-за чего зона износа казалась выкрошенной и забитой. Последнее свидетельствует о нахождении орудия на крайней стадии утилизации. Облик полученных следов утилизации позволяет считать озвученную выше гипотезу подтвержденной.

Второй эксперимент предполагал ретуширование каменных сколов посредством нанесения прямого удара в течение одного часа (рис. 2). Целью этого процесса являлось формирование у заготовок ретушированного продольного края, находящегося под углом от 70 до 90° к плоской стороне. Заготовкой инструмента по служила галька крупнозернистого сырья осадочной породы яйцевидной формы. Использовалась вершина гальки, хват ретушера осуществлялся за латерали. В процессе эксперимента на рабочей поверхности эталона возникали мелкие выбоинки и выщербины, сопровождаемые линейными следами, что в комплексе приводило к формиро- ванию «кометообразных» следов. В целом, следы механиче ских повреждений на ретушере имели меньшие размеры – в сравнении с отбойниками. Спустя полчаса работы контактная поверхность приобрела ячеистый вид, лунки от ударов располагались хаотично. Использование инструмента в течении часа привело к фрагментации рабочей зоны по трещине в результате контрудара. Соответственно, эталон находится на крайней стадии использования.

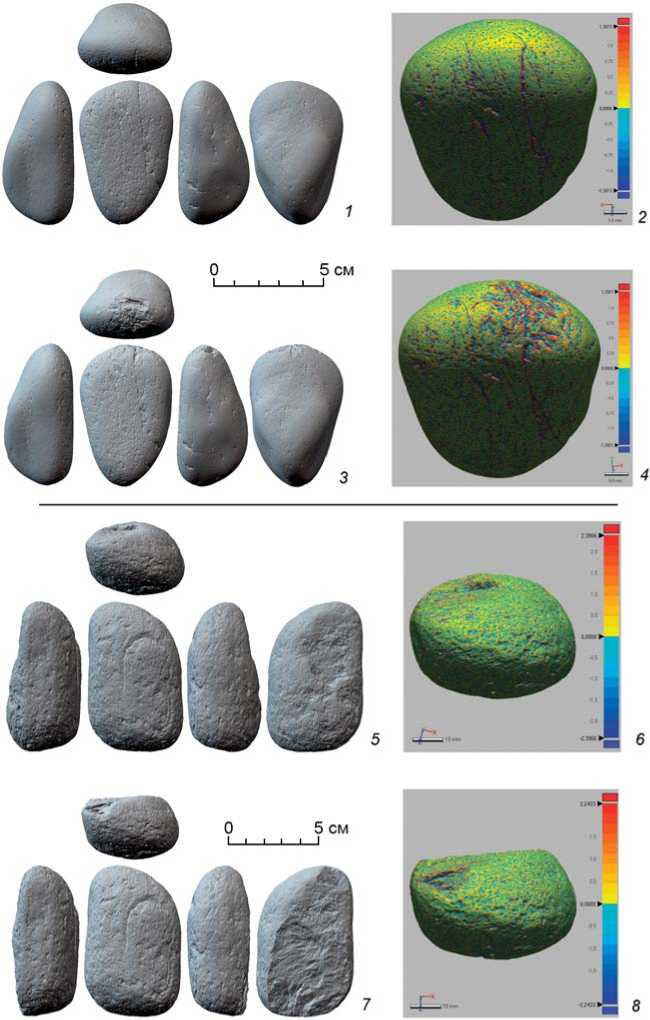

Рис. 2. Экспериментальный терочник до ( 1 , 3 ) и после ( 2 , 4 , 5 ) использования.

1 , 2 – бестекстурные профили; 3 , 4 – карты кривизны сетки; 5 – макрофотография зоны износа.

Целью третьего эксперимента выступала обработка зерен проса растиранием между камнями для получения муки (рис. 2, 3). Подобная операция предполагает использование инструментов активного и пассивного характера. Основой первого орудия послужила крупнозернистая галька осадочной породы подтреугольной формы, рабочей зоной которого послужила вершина, второго – крупнозернистая плоская вытянутая галька осадочной породы с контактной поверхностью по центру одной из широких сторон. Хват экспериментального терочника происходил по латералям гальки, общее время работы составило один час. По мере использования экспериментального терочника было отмечено постепенное выкрашивание и выравнивание поверхности (рис. 2). На микроуровне прослеживались видимые линейные следы в виде борозд, направленных согласно кинематике инструмента. После часа работы орудия была отчетливо сформирована рабочая зона прямоугольной формы с признаками истирания и следами – остатками муки. Инструмент находится на средней стадии утилизации.

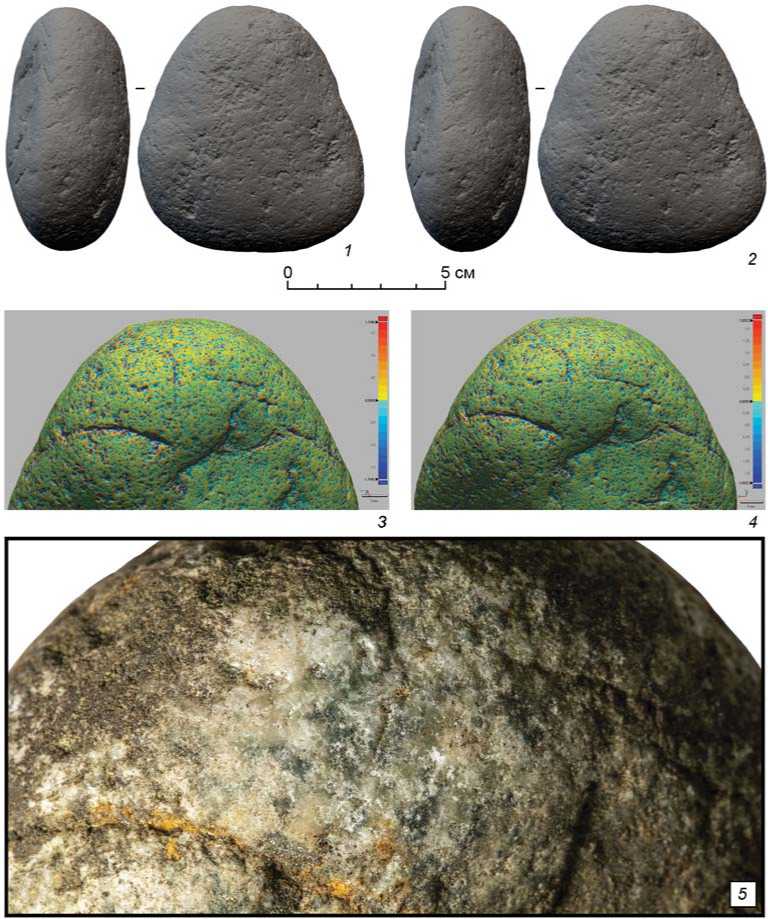

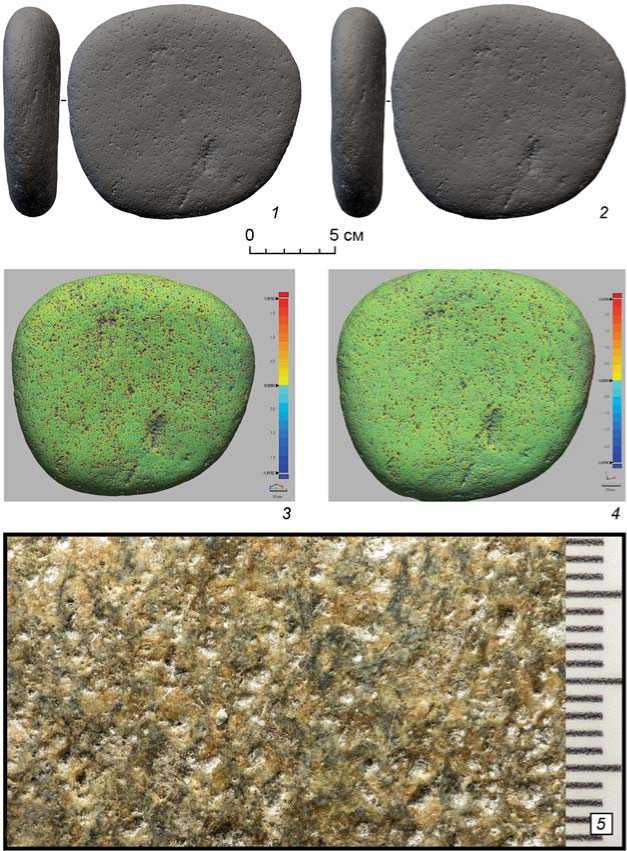

В течение 30 мин утилизации плита для растирания практически не носила визуально наблюдаемых следов износа на макроуровне (рис. 3). Тем не менее, при увеличении от ×40 были прослежены штриховые субпараллельные линейные следы. По мере дальнейшего использования поверхность становилась все более выровненной, но общий рельеф гальки не изменялся. Спустя час работы рабочий участок плиты приобрел более выраженные даже на макроуровне следы истирания с многочислен-

Рис. 3 . Экспериментальная плита для растирания до ( 1 , 3 ) и после ( 2 , 4 , 5 ) использования.

Активные инструменты ударного воздействия претерпели большие изменения в ходе утилизации. Объем отбойника изменился на 189 мм3 (с 43 739 до 43 550), его зона износа приобрела ячеистый характер, из-за фрагментации как в результате контрударного воздействия, так и расслаивания по трещинам (см. рис. 1). Схожие изменения произошли и с экспериментальным ретушером, его объем редуцировался на 8 940 мм3 (с 104 379 до 95 439). Контактная поверхность инструмента сильно фрагментирована, из-за ее расслоения по трещине в процессе утилизации. Остаточная часть зоны имеет ячеистый характер, прослеживается наличие как лунок, так и зарубок (см. рис. 2). В целом, полученные в результате экспериментов отбойник и ретушер имеют схожую деформацию рабочей поверхности, но различную степень фрагментации (на 0,4 % и 8,6 %, соответственно), что обусловлено трещиноватостью второго орудия. Тем не менее, судя по облику приобретенных следов износа, фиксируемых на трехмерной модели и карте кривизны сетки, оба инструмента вполне успешно идентифицируются, что сказывается положительно на возможно сти

1 , 2 – бестекстурные профили; 3 , 4 – карты кривизны сетки; 5 – макрофотография зоны визуализации характера износа на

износа.

ными остатками муки. Инструмент находится на средней стадии утилизации, поскольку зона износа отчетливо сформирована, но общий рельеф поверхности не изменен, и галечная корка не повреждена в ходе использования.

Трехмерное моделирование. Основная цель применения 3D-моделирования в отношении полученных экспериментальных эталонов заключалась в определении механизмов и динамики образования следов утилизации в процессе обработки каменными инструментами минерального и органического сырья путем ударного и абразивного воздействия. С целью выявления различий были проанализированы метрические характеристики эталонных образцов и рельеф поверхности их рабочих зон до и после использования в той или иной функции.

каменных ударно-абразивных орудиях ударного воздействия.

Изменения морфометрических характеристик орудий абразивного воздействия в результате использования трехмерного моделирования не зафиксированы. Объем терочника, как и плиты для рас- тирания, практически не претерпел существенных изменений – с 168 344 до 168 336 мм3 и с 231 453 до 231 447 мм3, соответственно. Рельеф рабочих поверхностей остался примерно таким же, за исключением присутствия признаков сглаженности на макроуровне. Потеря объема рассматриваемых эталонов составила менее 0,01 %. Блоки следов на орудиях прослежены только на микроуровне, для их визуализации целесообразней всего использовать фотографию (рис. 2, 5; 3, 5). Полученные данные свидетельствует о нецелесообразности использования методов 3D-моделирования для идентификации функций орудий абразивного воздей- ствия, находящихся на средней стадии утилизации. Исключением могут являться инструменты на отдельностях сырья, склонного к раскрашиванию и растрескиванию [Белоусова и др., 2021; Федорченко и др., 2022].

Обсуждение и выводы

Исследование каменных ударно-абразивных орудий нередко сопряжено с комплексом проблем, связанных с идентификацией этих артефактов. В качестве исходных основ для большинства ударно-абразивных инструментов, происходящих из материалов памятников среднего и верхнего палеолита Алтайского региона, обычно использовались окатанные отдельности низкокачественного крупнозернистого сырья крупных размеров, которые повсеместно встречались в русловом аллювии ближайших водотоков. Зачастую без использования специального оборудования и методик анализа исследователи способны выделить лишь следы крупных механических повреждений, испытывая определенные трудности при анализе более мелких, но в то же время нередко более диагностичных типов следов износа на рабочей поверхности артефактов. Отбойники и ретушеры, как наиболее простые для идентификации типы производственного инструментария чаще других выделяются в археологических коллекциях палеолитических комплексов Алтая [Природная среда…, 2003; Селецкий и др., 2021]. Из-за слабой выразительности следов износа, обычно заметных только при использовании микроскопа, и общей специфичности внешнего облика, орудия абразивного воздействия выделяются при массовых раскопках ключевых памятников значительно реже.

Использование 3D-моделирования посредством сканера структурированного подсвета в полевом или лабораторных форматах позволяет решать многие проблемы, связанные как с выявлением в археологических коллекциях ударно-абразивных орудий, так и анализом подобного рода инструментов, полученных в результате экспериментального моделирования. В результате проведенного исследования было установлено, что в рамках экспериментального подхода при изучении каменного инструментария применение трехмерного сканирования в наибольшей степени целесообразно для изучения основных механик повреждения, поскольку визуализация полученных данных с возможностью измерения морфометрических характеристик объекта дает подробные результаты об изменении облика артефакта и его рабочей поверхности. Тем не менее, вышеупомянутые преимущества характерны только для инструментов с прослеживаемы- ми на макроуровне следами износа. Для инструментов, которыми осуществлялись операции по абразивной обработке, 3D-визуализация сказывается положительно только для отражения морфометрических характеристик изначальной заготовки. Но и в этом случае существуют исключения – если сырьевая отдельность имеет шероховатую и/или трещиноватую структуру, то следы продолжительного использования могут быть обнаружены на карте кривизны сетки.

Каменные ударно-абразивные орудия являются перспективным источником для изучения методами трехмерного моделирования. Их применение позволяет с высокой точностью отобразить видимые изменения рельефа, что дает возможность как для создания доказательной базы функционального анализа изучаемых инструментов, так и осуществления их идентификации.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии». Авторы выражают признательность К.А. Колобовой и Н.Е. Белоусовой за помощь в проведении эксперимента.

Список литературы Трехмерное моделирование экспериментальных эталонов каменных ударно-абразивных орудий: возможности и ограничения

- Белоусова Н.Е., Родионов А.М., Вишневский А.В., Федорченко А.Ю., Михиенко В.А., Селецкий М.В. "Тонкие" листовидные бифасы начала верхнего палеолита Алтая: технология, формообразование и каменное сырье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2022. - № 1. - С. 329-353.

- Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Кулик Н.А. Каменные ударно-абразивные орудия верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (по материалам раскопа 1986 г.) // Новые материалы и методы археологического исследования. Мат-лы VI конф. мол. ученых. -М.: Изд-во ИА РАН, 2021. - С. 9-11.

- Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Рыбин Е.П., Козликин М.Б. Особенности технологии производства крупных пластин в индустриях начала верхнего палеолита Горного Алтая // Тр. V (XXI) Всерос. археологического съезда в Барнауле - Белокурихе. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. - Т. I. - C. 16-21.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.

- Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Чистяков П.В., Маркин С.В., Колобова К.А. Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: результаты функционального анализа // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - № 2. - С. 23-31.

- Селецкий М.В., Чистяков П.В., Федорченко А.Ю. Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - С. 231-237.

- Степанова К.Н. Классификации ударно-абразивных орудий верхнего палеолита // Записки ИИМК. - 2015. -№ 11. - С. 7-21.

- Федорченко А.Ю., Селецкий М.В., Абдыканова А.К., Алишер Кызы С., Шнайдер С.В. Ударноабразивные инструменты второго культурного горизонта стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2022.- Т. 21. - № 5. - С. 32-45.

- Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Колобова К.А. Обработка трехмерных моделей археологических артефактов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2021. - Т. 20. - №7. - С. 48-61.

- Шалагина А. В., Харевич В. М., Кривошапкин А.И., Колобова К. А. Экспериментальное моделирование бифасиального расщепления в сибирячихинском варианте среднего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - № 4 (28). -С. 97-108.