Тревожность у пациентов с переломами костей конечностей

Автор: Барыльник Юлия Борисовна, Орнатская Надежда Алексеевна, Шоломова Елена Ильинична, Арутюнян Татевик Рудиковна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 2 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Авторы провели оценку уровня ситуативной и личностной тревожности с использованием шкалы Спилбер-гера 30 больных с переломами костей конечностей, находившихся на лечении в отделении травматологии в первые трое суток с момента травмы, в сравнении с группой из 24 случайно выбранных человек, рандомизированных по полу и возрасту. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании высокого уровня ситуативной тревожности у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата, независимо от локализации перелома, уровня болевого синдрома, ограничений функциональных возможностей

Белок s-100, личностная тревожность, переломы костей конечностей, ситуативная тревожность

Короткий адрес: https://sciup.org/14917333

IDR: 14917333

Текст научной статьи Тревожность у пациентов с переломами костей конечностей

-

1 Вв едение. Современной травматологией достигнуты большие успехи в лечении больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Однако известно, что сопутствующие травмам тревожные нарушения могут влиять на исход лечения [1]. Тревога — это эмоциональная реакция, эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и неблагополучного развития событий. Понятие тревожности подразумевает склонность индивида к переживанию тревоги [2–4]. Согласно современным представлениям о тревоге, ее значение двояко: возможна как мобилизация ресурсов для наиболее успешного решения стоящей перед человеком угрожающей проблемы, так и общая дезорганизация деятельности с нарушением ее направленности и продуктивности.

Распространенность тревоги среди пациентов независимо от профиля лечебного учреждения закономерно превышает распространенность ее в популяции, что связано со значимостью состояния здоровья для психического благополучия человека. Учет этого обстоятельства необходим в работе медицинского персонала с целью выработки определенного стиля коммуникации с тревожными пациентами, направленного на создание адекватного партнерства врача и больного в лечебном процессе.

При рассмотрении соотношения тревоги и заболеваний следует отметить ряд аспектов:

-

1) избыточная тревожность — основа невротических расстройств [5];

-

2) в неблагоприятных обстоятельствах персистенция и хронизация тревоги в сочетании с взаимно отягощающими соматовегетативными проявлениями приводят к ее утяжелению и трансформации в развернутые тревожные синдромы: нарушение адаптации, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство и др.;

-

3) тревожность способствует формированию неадекватной внутренней картины болезни. Уменьшение избирательности реагирования, с усилением реакций на обычно незначимые стимулы усиливают тревогу, способствуя появлению ощущения неопределенной

Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Б. Горная, 43, гор. больница 9.

Тел.: (8452) 288812.

угрозы, что затрудняет взаимодействие персонала и больного, снижает комплаентность, удлиняет лечение, снижает эффективность реабилитации;

-

4) повышенная тревожность является фактором риска ряда заболеваний, например сердечно-сосудистых.

С учетом существующего доказанного влияния тревоги на состояние здоровья проводятся исследования, выходящие за рамки представлений о тревоге как о функциональном расстройстве, проявляющемся лишь дисбалансом медиаторов и гормонов. Показано изменение уровня белка S100B в ответ на стресс у лабораторных животных, которое трактуется авторами как его участие в адаптационных механизмах и, возможно, во вторичных нейропсихиатри-ческих расстройствах [6–8].

Цель исследования: оценка уровня тревожности пациентов с переломами костей конечностей.

Методы. Нами были обследованы 30 больных с переломами костей конечностей, находившихся на лечении в травматологическом отделении МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова в первые трое суток с момента травмы, а также группа сравнения (24 человека, рандомизированных по полу и возрасту из случайно выбранных жителей г. Саратова).

В исследование включались больные с переломами костей конечностей старше 18 лет. Критериями исключения из исследования являлись: наличие сопутствующих черепно-мозговой травмы, переломов костей поясов конечностей, грудной клетки, позвоночника, а также выраженные когнитивные нарушения, препятствующие заполнению опросника Спилбергера. Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по основным демографическим характеристикам. Возраст пациентов варьировался в пределах от 22 до 84 лет (среднее значение 54,7±19,5, медиана 57,5), в группе сравнения — от 22 до 76 лет (среднее значение 53,9±17,7, медиана 59,5). В обеих группах преобладали женщины. Состав основной группы распределился следующим образом: 23 мужчин и 77% женщин; группы сравнения: 25 и 75% соответственно. Для оценки уровня ситуативной и личностной тревожности в обеих группах нами была использована шкала Спилбергера. Дополнительно при обследовании пациентов основной группы проведены оценка уровня болевого син- дрома по визуальной аналоговой шкале боли (учитывались максимальные значения), обследование с помощью батареи тестов физических возможностей Ранд, а также исследование уровня нейроспецифи-ческого белка S-100 методом иммуноферментного анализа. При статистической обработке результатов были использованы критерии Манна — Уитни, Крускала — Уоллиса, метод ранговой корреляции Спирмена, регрессионный, дисперсионный анализ. Данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (M±SD)/

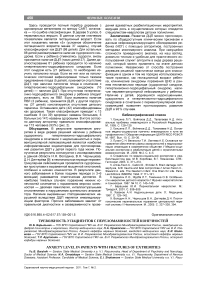

Результаты. По локализации перелома костей верхней и нижней конечностей больные разделились почти поровну, в одном случае отмечался перелом костей двух конечностей: и верхней и нижней. При оценке функциональных возможностей было выявлено закономерное статистически значимое преобладание по шкале Ранд у больных с переломами костей верхней конечности: 24,2±2,9 против 14,3±1,6 у больных с травмами нижней конечности (рис.1). Уровень болевого синдрома отличался незначимо, выраженность боли была несколько выше при травмах верхней конечности (средний балл 8,1±1,9 против 6,3±3,2 (рис. 2).

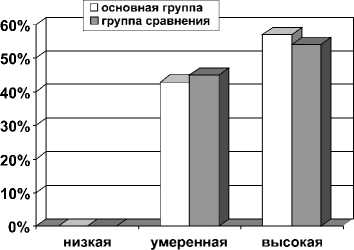

В обеих группах не получено статистически значимой взаимосвязи возраста, пола с уровнем ситуативной и личностной тревожности. Распределение по величинам личностной тревожности (низкий, умеренный и высокой) также оказалось почти не различимым в обеих группах: 0, 43 и 57% в основной группе; 0, 45 и 54% в группе сравнения (рис. 3). Необходимо отметить преобладание лиц с высоким уровнем тревожности как в выборке пациентов больницы, так и в выборке жителей города.

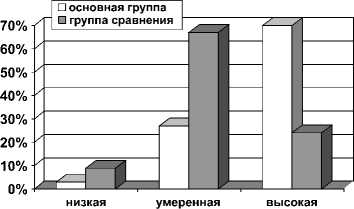

Закономерными являлись отличия значений ситуативной тревожности у обследованных лиц с существенным их повышением в основной группе: среднее значение по данной подшкале опросника Спилбергера составило в группе пациентов 51,4±11,7; в группе сравнения –40,8±7,2; p<0,001 (рис. 4). Низкий уровень ситуативной тревожности выявлен у 3%, умеренный — у 27%, высокий — у 70% больных, а в группе сравнения — у 9, 67 и 24% соответственно. При этом статистически значимые отличия в распределении вариантов ответов ситуативной подшкалы опросника получены на 15 вопросов из двадцати. Отличия касались не только вполне объяснимых для ситуации утверждений, таких, как «я спокоен», «я расстроен» или «я нервничаю» либо «ощущаю душевный покой», но и отражающих более глубокие степени тревожности: «меня волнуют возможные неудачи», «я не нахожу себе места», «я взвинчен». Подобных отличий в ответах на вопросы подшкалы личностной тревожности в обследованных группах не было.

При анализе факторов, потенциально влияющих на уровень ситуативной тревожности у пациентов травматологического отделения выявлена ее относительная независимость от локализации перелома, уровня болевого синдрома, а также от ограничения функциональных возможностей ассоциированных с травмой и иммобилизацией. Методом ранговой корреляции Спирмена получена статистически значимая взаимосвязь уровней ситуативной и личностной тревожности в обеих группах с более высоким коэффициентом в основной группе. Таким образом, подтверждается суждение о тревоге как ощущении опасности, которая еще не реализована, в отличие от уже имеющихся болевых ощущений или ограни-

I Mean+SD

Mean-SD ■ Mean+SE Mean-SE □ Mean

верхняя конечность нижняя конечность

Рис. 1. Функциональные возможности пациентов с переломами костей верхней и нижней конечностей по шкале Ранд

2-----------------------------------------'-------------------------------------- верхняя конечность нижняя конечность

Рис. 2. Уровень болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли у пациентов с переломами костей верхней и нижней конечностей

Рис. 3. Распределение по величинам личностной тревожности в основной группе и группе сравнения

Рис. 4. Распределение по величинам ситуативной тревожности в основной группе и группе сравнения

ZE Mean+SD Mean-SD

■1 Mean+SE Mean-SE

□ Mean

чений подвижности человека при травме. При этом личностные факторы могут иметь более существенное значение, чем ситуационные, и в таком случае интенсивность тревоги в большей степени отражает индивидуальные особенности субъекта, чем реальную значимость угрозы.

Проведенное в первые трое суток после травмы исследование уровня белка S-100 в крови у 21 пациента показало высокую вариабельность содержания этого нейромаркера в пределах нормальных границ, среднее значение составило 32,8±20 нг/л. При статистическом анализе не получено убедительных данных, свидетельствующих о его связи с уровнем личностной и ситуативной тревожности, возрастом, полом, локализацией перелома, функциональными возможностями больного. Необходимы дальнейшие исследования по поиску нейромаркеров тревоги.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне личностной тревожности среди городского населения в современных условиях, который закономерно отражается на уровне тревоги в ситуации острого стресса, каким является перелом костей конечностей. При этом величина ситуативной тревожности существенно не зависит от локализации перелома, уровня болевого синдрома, степени ограничения функциональных возможностей пациента, однако прямо связана с тревожностью как свойством личности. В связи с тем что высо- кий уровень ситуативной тревожности наблюдается у 70% пациентов с переломами костей конечностей, необходим учет этого фактора при взаимодействии медицинского персонала с пациентами травматологических отделений.

Список литературы Тревожность у пациентов с переломами костей конечностей

- Влияние тревожности на биохимические показатели крови и процесс консолидации трубчатых костей после их перелома/Л. Е. Панин, А.А. Герасенко, А. Г. Усенко [и др.]//Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2009. № 2. С. 31-37.

- Прихожан A.M. Психологическая природа и возрастная динамика тревожности: личностный аспект: дис.... д-ра психол. наук. М., 1996.

- Попов Ю.А. Тревожность в системе типологических свойств человека: дис... канд. психол. наук. М., 2006.

- Рамзия Д.Ф. Тревога и ее влияние на отношение к болезни и лечению у больных хроническим соматическим заболеванием (На материале хронического гломерулонефрита): дис... канд. психол. наук. М., 1998.

- Дьяконов И.Ф., Овчинников Б. В. Психологическая диагностика в практике врача. СПб.: СпецПит, 2008. 143 с.

- Changes in S100B cerebrospinal fluid levels of rats subjected to predator stress/R. Margis, V. С Zanatto, F. Tramontina [et al.]//Brain Res. 2004. № 1028 (2). P. 213-218.

- Карпова Э. Б., Вукс А. Я. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни. Л., 1987. С. 12-17.

- Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология и психосоматическая медицина. М.: МЕДпресс-информ, 2002. С. 26-29.