Три браслета из Исадского клада 2021 г.: технология изготовления и состав металла

Автор: Зайцева И.Е., Коваленко Е.С., Гурьева П.В., Мандрыкина А.В., Кондратьев О.А., Исмагулов А.М., Подурец К.М., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты комплексного анализа трех плетеных браслетов с фигурными наконечниками из Исадского клада 2021 г. (конец XI - начало XII в.). Выявлены технологические особенности изготовления браслетов, сделанных из плетеных жгутов с напаянными по концам пластинчатыми коваными площадками, на которых при помощи расклепанных шпеньков прикреплены литые выпуклые наконечники. Определен состав металла всех конструктивных частей браслетов - они сделаны из серебра достаточно высокой пробы (752-916), легированного латунью. Низкие показатели содержания висмута не коррелируют с его количеством в арабских серебряных монетах, что дает возможность предполагать центральноевропейское или малоазийское происхождение металла браслетов.

Древняя русь, клад, серебряные браслеты, рентгеновская томография, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой с лазерной абляцией, рентгенофлуоресцентный анализ, энергодисперсионный рентгеновский микроанализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143182441

IDR: 143182441 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.356-376

Текст научной статьи Три браслета из Исадского клада 2021 г.: технология изготовления и состав металла

В августе 2021 г. у села Исады в округе Старой Рязани обнаружен клад серебряных ювелирных изделий конца XI – начала XII в. Судя по остаткам тлена, клад лежал в небольшом лубяном или берестяном туеске диаметром 20–22 см. Он включал 32 предмета из белого металла: 8 шейных гривен и 14 браслетов разной формы, техники изготовления и стилей; 5 семилучевых височных колец; бусину с зернью; денежные гривны новгородского типа и их части ( Стрикалов , 2022).

1 Исследования выполнены при финансовой поддержке Российской Федерацией в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии № 075-15-2023-010 от 21.02.2023 (№ 15.СИН.21.0024).

Драгоценные изделия древнерусских кладов, предмет нашей национальной гордости, уже 200 лет привлекают внимание ученых – историков, археологов, искусствоведов. Изучены типология и хронология предметов, их художественные и стилистические особенности ( Корзухина , 1954; Макарова , 1986; Жилина , 2014). Меньше всего исследована технология производства украшений ( Минасян , 2014). Зачастую она описывается гипотетически на основе личных представлений конкретного специалиста-гуманитария. Работы по реконструкции технологии изготовления отдельных средневековых археологических предметов с применением естественнонаучных методов исследования в нашей стране начались только в последние годы (см., например: Сапрыкина и др. , 2018; Kovalenko et al. , 2020; Гайдуков и др. , 2022) и сразу позволили совершить прорыв в изучении древнерусского ювелирного ремесла, переведя выводы исследователей из плоскости догадок в поле конкретных технологических операций.

В составе Исадского клада находились три плетеных браслета из белого металла с накладными фигурными наконечниками (щитковоконечные – по типологии В. П. Левашовой ( Левашова , 1967. С. 220)), ставшие предметом настоящего исследования. Плетеные и витые браслеты из белого металла с наконечниками были очень популярны в Древней Руси в XI–XII вв. Преимущественно они происходят из кладов этого времени (например, клады у с. Ис-ковщина и Пилява в районе Канева ( Корзухина , 1954. С. 91, 92), клад у д. Ша-лахова Витебской обл. ( Гущин , 1936. С. 58); «Черниговский клад» из собрания М. П. Боткина ( Новаковская-Бухман , 2015. С. 20, 21); клад на Кирилловом городище в Калужской области (экспозиция Новгородского государственного музея-заповедника); клад из д. Городище Волынской области в Украине ( Жилина , 2014. С. 237). Серебряные витые и плетеные браслеты с наконечниками криновидной формы, украшенными чернью, детально рассмотрены в монографии Т. И. Макаровой (44 экз., Макарова , 1986). Она отмечает общую немногочисленность экземпляров, сделанных плетением, по сравнению с обилием витых браслетов (Там же. С. 36).

Находка трех плетеных браслетов в составе нового клада предоставляет уникальную возможность изучения технологии изготовления этих престижных изделий с помощью комплекса современных неразрушающих естественнонаучных методов. Выявление всех деталей конструкции браслетов и установление набора технологических операций, необходимых для их производства, позволят глубже понять технические возможности и мастерство русских ювелиров в период становления древнерусского художественно-декоративного ремесла в XI – начале XII в.

Методы исследования

Для диагностирования следов технологических операций на поверхности браслетов использовался стереомикроскоп STEMI-2000 (Zeiss)2. Для изучения внутреннего строения браслетов проведена рентгеновская томография на промышленном томографе X5000 (North Star Imaging). Теневые проекции регистрировались позиционно-чувствительным детектором рентгеновского излучения Perkin Elmer с размером матрицы 2048 × 2048 пикселей, размером пикселя 200 × 200 мкм, динамическим диапазоном 16 бит и сцинтиллятором CsI:Tl. Томография браслетов целиком выполнена с помощью рентгеновской трубки закрытого типа при напряжении 440 кВ, токе 1000 мкА. Применялся медный фильтр толщиной 9,5 мм. Размер вокселя изображений браслетов составил 67 × 67 × 67 мкм. Детальное исследование конструкции наконечников браслетов проведено с помощью рентгеновской трубки открытого типа при напряжении 220 кВ, токе 250 мкА. Использовался медный фильтр толщиной 4 мм. Размер вокселя изображений наконечников составил 22 × 22 × 22 мкм. Для визуализации трехмерной информации о строении объектов применялся программный пакет VGStudio.

Состав металла браслетов определялся несколькими способами. Процентное содержание основных компонентов измерялось методами рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) на приборе M4 Tornado (Bruker) (родиевый (Rh) анод, 50кВ, чувствительность прибора составляет 0,01 %) и растровой электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (РЭМ/ЭРМ) на сканирующем электронном микроскопе TESCAN VEGA Compact LMH. Прибор оснащен системой элементного микроанализа AZtecOne с энергодисперсионным детектором Xplore 15, ускоряющее напряжение составляло 20 кВ в режиме высокого вакуума 10-3 Па. Чувствительность прибора составляет 0,1 %. Методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с пробоотбором методом лазерной абляции (МС-ИСП-ЛА) выполнен анализ содержания микропримесей. Исследования проведены на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой ELAN DRC-е (Perkin Elmer) с приставкой лазерного пробоотбора NWR 213 (New Wave Research). Результаты усреднялись по двум повторным анализам. Области стыков проволок и пластин дополнительно исследовались для обнаружения припоя методом РЭМ/ЭРМ на растровом двухлучевом электронно-ионном микроскопе Helios Nanolab 600i (Thermo Fisher Scientific), оборудованном системой ЭРМ (EDAX), при ускоряющем напряжении 30 кВ в режиме высокого вакуума (10-4 Па). Суммарное содержание обнаруженных элементов во всех исследованиях приводилось к 100 %.

Технология изготовления браслетов

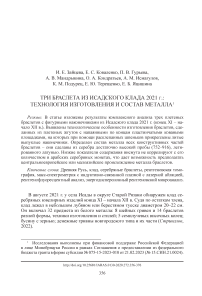

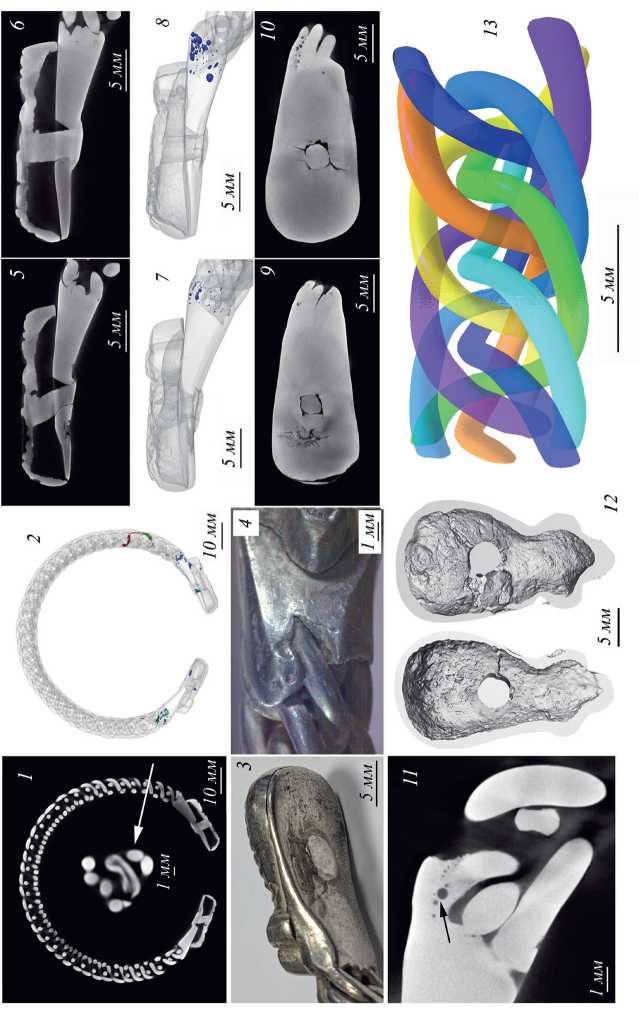

Браслет № 1. Браслет разомкнутый, его размеры составляют 80 × 75 мм, масса 48,8 г (рис. 1: 1 ). Обруч браслета согнут из жгута треугольного сечения размерами 8,2 × 7,6 мм, полученного из 7 переплетенных волоченых проволок округлого сечения диаметром 1,6 мм (рис. 2: 5, 15 ). На рис. 2: 1, 5, 6 хорошо видны дефекты – продольные полосы и трещины, образовавшиеся в результате протаскивания проволоки сквозь отверстия волочила. Объемная модель распределения пор и трещин представлена на рис. 2: 6 . На концах браслета имеются две кованые пластины длиной 20 и 22 мм с округлыми внешними концами (рис. 2: 5, 7, 8, 11, 12 ). Толщина пластин уменьшается от 5 до 1 мм; максимальная ширина составляет 10,5–11,5 мм. Пластины присоединялись к концам

Рис. 1. Плетеные браслеты из Исадского клада

1, 4 – браслет № 1; 2, 5 – браслет № 2; 3, 6 – браслет № 3. Фотография М. Панкина проволок жгута методом пайки (рис. 2: 2). В области крепления концов проволок и пластин на томографических сечениях видны округлые поры разного размера. Поры образуются в припое и являются маркерами процесса паяния (рис. 2: 7, 9, 10). Отсутствие деформации пор (их форма близка к сферической, рис. 2: 9, 10) свидетельствует о том, что участки стыка после пайки дополнительно не проковывались.

Сверху на пластинах при помощи заклепок неподвижно зафиксированы два выпуклых наконечника криновидной формы. Каждый наконечник имеет по одному шпеньку (рис. 2: 7 – 14 ). На пластинах сделаны квадратные отверстия, в которые и были заклепаны шпеньки (рис. 2: 11, 12 ). Размеры наконечников – 24,5 × 14,4 × 6 мм и 21,2 × 11,7 × 5 мм. Сверху они украшены выпуклым рельефным орнаментом (рис. 1: 4 ). Наконечники отлиты в формах: на одном из них хорошо виден неубранный литейный шов в торцевой части (рис. 2: 3 ), на другом различим небольшой фрагмент литейного шва и значительный недолив металла с противоположного торца (рис. 2: 4 ). Отсутствие паяной зоны в районе крепления шпеньков к туловам наконечников указывает на их одновременную отливку (рис. 2: 7, 8, 13, 14 ). Шероховатая поверхность наконечников, возможно, является маркером отжига, в результате которого образуется летучий при высоких температурах окисел серебра ( Кузнецов , 1971). Края пластин аккуратно подрезаны по форме наконечников и зашлифованы. Наконечники, одинаковые по форме, имеют разные размеры и различный рельефный выпуклый рисунок: на более крупном в центральной части изображен крин с обрамлением из полосы вертикального рифления, на другом – крест в сходном обрамлении. В острой части экземпляра с крином помещен еще один крин, у наконечника с крестом там находятся три кружка с циркульным орнаментом.

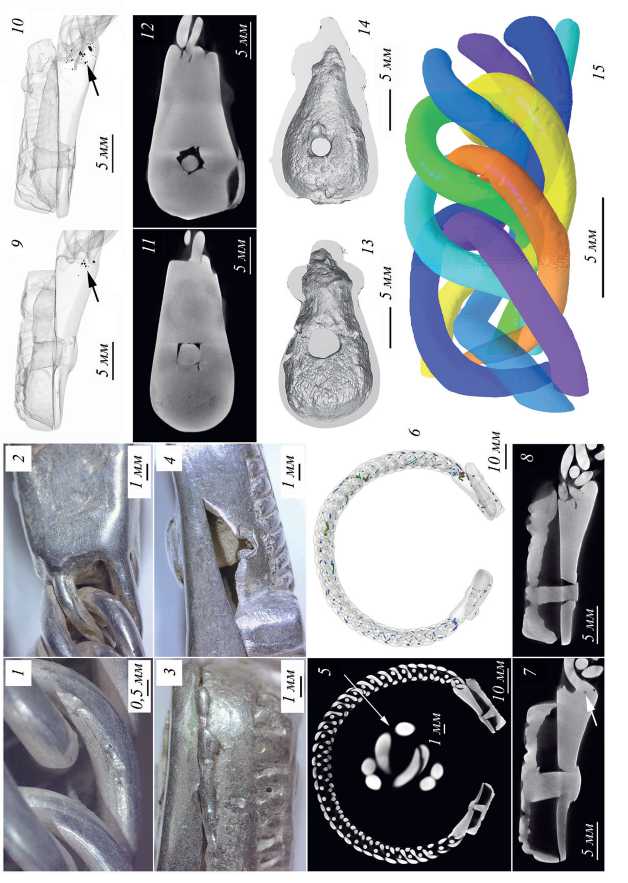

Браслет № 2. Браслет разомкнутый, его размеры равны 80,9 × 72,8 мм, масса 46,6 г (рис. 1: 2 ). Обруч браслета согнут из жгута треугольного сечения размерами 7,5 × 7,5 мм, полученного из 7 волоченых проволок округлого сечения диаметром 1,5 мм, переплетенных вокруг одной осевой проволоки (рис. 3: 1, 3, 16 ). На рис. 3: 1, 4 видны продольные полосы и трещины, образовавшиеся в результате волочения проволоки. Концы проволок спаяны с коваными пластинами длиной 28 мм с округлыми внешними концами. Толщина пластин уменьшается от 4,3–5 до 1 мм (рис. 3: 3, 7, 8 ); максимальная ширина составляет 12,5–13 мм. Пластины не зашлифованы (рис. 3: 2 ). Припой содержит множественные поры различного размера и ослабляет рентгеновское излучение на ⁓ 10 % сильнее металла проволок (рис. 3: 15 ). Поры не претерпели деформации, т. е. дополнительная проковка этих мест не проводилась (рис. 3: 7 – 10 ).

Сверху на пластинах при помощи заклепок неподвижно зафиксированы два выпуклых наконечника криновидной формы. Каждый наконечник имеет по два шпенька диаметром 2,0–2,5 мм (рис. 3: 7 – 10 ). Отсутствие паяной зоны между туловом наконечника и шпеньком свидетельствует, что шпеньки отливались вместе с туловом (рис. 3: 7, 8, 13, 14 ). В металле наконечников наблюдаются множественные неоднородности неправильной формы (рис. 3: 7 ), на ⁓ 20 % слабее поглощающие рентгеновское излучение. В приповерхностных слоях проволок этого браслета также наблюдаются неоднородности, но менее контрастные с основным металлом. Пластины, к которым прикреплены наконечники, имеют по два округлых отверстия, в которые вставлялись концы шпеньков (рис. 3: 11, 12 ). Для одного из наконечников совпадения шпеньков и отверстий достичь не удалось, и шпеньки были сильно искривлены (рис. 3: 5, 6 ). Края пластин подрезаны по форме наконечников.

Размеры наконечников – 24,1 × 12,6 × 6 мм и 23,8 × 12,9 × 6 мм. Сверху они украшены одинаковым выпуклым рельефным орнаментом (рис. 1: 5 ), совпадающим в деталях с большим наконечником браслета № 1.

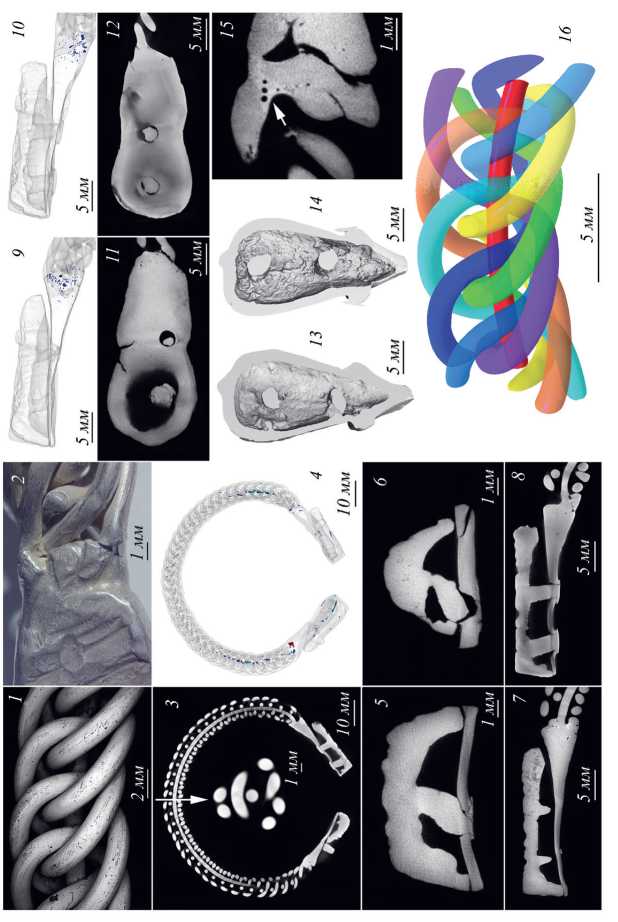

Браслет № 3. Браслет разомкнутый, его размеры составляют 77 × 74 мм, масса 49 г. (рис. 1: 3 ). Обруч браслета согнут из жгута треугольного сечения размерами 7,9 × 7,1 мм, полученного из 7 переплетенных волоченых проволок округлого сечения диаметром 1,6 мм (рис. 4: 1, 13 ). Проволоки браслета имеют дефекты: продольные риски и трещины (рис. 4: 2 ). Концы проволок спаяны с коваными пластинами длиной 22 и 23 мм с округлыми внешними концами (рис. 4: 3, 9, 10 ). Толщина пластин уменьшается от 4,7–5 до 1 мм (рис. 4: 5, 6 ); максимальная ширина – 11 мм. Пластины аккуратно зашлифованы со всех сторон (рис. 4: 3 ). На участках контакта концов проволок и пластин на томографических сечениях, как и у браслетов № 1 и 2, наблюдаются округлые поры, образовавшиеся в припое (рис. 4: 7, 8, 11 ).

Сверху на пластинах при помощи заклепок неподвижно зафиксированы два выпуклых литых наконечника криновидной формы. Края пластин подрезаны по контуру наконечников. Размеры наконечников – 21,5 × 11,8 × 5 мм и 21,5 × 12,2 × 5 мм. Сверху они украшены одинаковым выпуклым рельефным орнаментом (рис. 1: 6 ), совпадающим в деталях с меньшим наконечником браслета № 1. Каждый наконечник прикреплен к пластине при помощи расклепанного шпенька (рис. 4: 1, 5‒8, 12 ). В центральных частях пластин

сделано по одному квадратному отверстию, в которые вставлялись концы шпеньков (рис. 4: 9, 10 ).

Таким образом, технология изготовления трех рассмотренных браслетов из Исадского клада практически идентична. Плетеные жгуты двух браслетов (№ 1 и 3) одинаковы по технике исполнения и по характеристикам самой проволоки: диаметр изготовленной волочением проволоки равен 1,6 мм, жгут сделан плетением 7 проволок без каркаса, направление навивания соответствует левой резьбе. Плетение выполнялось так, что проволоки помимо плавного навивания вокруг оси жгута попеременно изгибались под углом, близким к 90°, и пропускались через центр жгута (рис. 2: 15 ; 4: 13 ). Различие в плетении жгутов этих браслетов состоит в том, насколько круто в них выполнялся такой изгиб: если в браслете № 3 он всегда несколько меньше 90°, то в браслете № 1, как правило, превышает 90°. Жгут браслета № 2 сделан из такой же проволоки, но в нем помимо 7 сплетенных проволок имеется одна центральная проволока, являющаяся каркасом изделия (рис. 3: 16 ), а направление навивания соответствует правой резьбе. Проволока всех браслетов имеет продольные трещины. Концы проволок жгутов соединялись способом пайки с коваными пластинами трапециевидной формы треугольного сечения. Они крепились к более толстым торцам.

6 выпуклых криновидных наконечников (накладок) трех браслетов имеют два вида рельефного декора: три накладки украшены орнаментом в виде креста и три – в виде трехлепесткового ростка-крина. Они выполнены в технике литья с утратой восковой модели. Практически идентичный рельефный орнамент каждого вида может указывать на использование двух матриц для изготовления восковых моделей с соответствующим декором. Несмотря на практически полное совпадение формы наконечников с кринами, они имеют разное количество шпеньков (один или два) и их расположение, что позволяет предположить индивидуальную доработку восковых моделей каждого из наконечников перед литьем ( Флеров , 1981. С. 279–281; Eniosova, Murasheva , 1999). Концы шпеньков наконечников вставлялись в отверстия пластин и расклепывались. На браслете № 2 один шпенек не удалось совместить с отверстием, в результате он был значительно деформирован. Края пластин подрезались по контуру наконечников.

Состав металла браслетов

Конструктивные элементы трех браслетов изготовлены из серебра, легированного сплавом на основе меди. Результаты анализа концентрации золота, свинца, цинка и железа, выполненные методами РФлА и РЭМ/ЭРМ, в целом коррелируют друг с другом (табл. 1; 2). Наибольшие расхождения зарегистрированы для меди: если по данным РЭМ/ЭРМ ее содержание варьирует от 1,3 до 9 %, то в РФлА данных от 7,05 до 21,74 %. Соответственно, пропорционально уменьшается концентрация серебра. Это различие может быть объяснено разной глубиной проникновения в толщу металла ионизирующего излучения: если при РФлА рентгеновское излучение проходит в серебро на глубину более 50 мкм, то при РЭМ/ЭРМ глубина проникновения электронов при напряжении 20 кВ – всего 1,8 мкм. Неравномерное распределение серебра в сплаве системы серебро – медь и его повышенную концентрацию в приповерхностном слое отмечают все исследователи серебряных предметов (см., например: Ениосова, Митоян, 2011. С. 90, 913; Сапрыкина, Гунчина, 2017. С. 277, 278; Merkel, 2016. P. 33, 81, 82). Поэтому, имея в виду неоднородность металла изучаемых предметов, в качестве основных мы будем использовать данные РФлА, поскольку в случае серебряных сплавов без коррозии достоверную информацию дают методы, проникающие на глубину более 10 мкм, но при наличии коррозии глубина изменения содержания меди, свинца, олова и других металлов в серебряных сплавах может достигать 60–250 мкм (Ibid. P. 82).

Таблица 1. Состав металла основных компонентов сплава браслетов по результатам РФА (в масс. %)

|

Предмет |

Детали предмета |

Ag |

Cu |

Au |

Zn |

Pb |

Fe |

|

браслет 1 |

проволока |

91,63 |

7,05 |

0,53 |

0,1 |

0,63 |

0,05 |

|

наконечник 1 |

86,92 |

11,45 |

0,63 |

0,07 |

0,9 |

0,02 |

|

|

наконечник 2 |

80,4 |

17,57 |

0,30 |

0,38 |

1,26 |

0,09 |

|

|

пластина 1 |

89,69 |

8,17 |

0,84 |

0,65 |

0,57 |

0,07 |

|

|

пластина 2 |

85,7 |

11,71 |

1,12 |

0,69 |

0,64 |

0,12 |

|

|

браслет 2 |

проволока |

78,61 |

18,05 |

0,37 |

0,81 |

1,51 |

0,65 |

|

наконечник 1 |

79,35 |

17,69 |

0,39 |

1 |

1,4 |

0,18 |

|

|

наконечник 2 |

77,8 |

19,17 |

0,38 |

0,95 |

1,44 |

0,27 |

|

|

пластина 1 |

78,09 |

19,6 |

0,31 |

0,67 |

1,21 |

0,12 |

|

|

пластина 2 |

75,18 |

21,74 |

0,4 |

0,74 |

1,54 |

0,4 |

|

|

браслет 3 |

проволока |

87,55 |

11,11 |

0,54 |

0,14 |

0,63 |

0,02 |

|

наконечник 1 |

90,42 |

8,01 |

0,65 |

0,07 |

0,75 |

0,06 |

|

|

наконечник 2 |

82,24 |

15,52 |

0,51 |

0,41 |

1,2 |

0,12 |

|

|

пластина 1 |

83,79 |

12,49 |

1,14 |

1,44 |

0,94 |

0,19 |

|

|

пластина 2 |

89,38 |

7,34 |

1,04 |

0,79 |

0,97 |

0,26 |

Таблица 2. Состав металла основных компонентов сплава браслетов по результатам РЭМ/ЭРМ (в масс. %); Sn, Bi = 0

|

Предмет |

Детали предмета |

Ag |

Cu |

Au |

Cd |

Pd |

Zn |

As |

Pb |

Fe |

|

браслет 1 |

проволока |

91,5 |

3,9 |

0,3 |

1,1 |

0,2 |

||||

|

наконечник 1 |

90,7 |

5,3 |

0,9 |

0,3 |

0,1 |

0,6 |

0,3 |

|||

|

наконечник 2 |

88,9 |

4,9 |

0,6 |

0,1 |

0,2 |

Окончание табл. 2

|

Предмет |

Детали предмета |

Ag |

Cu |

Au |

Cd |

Pd |

Zn |

As |

Pb |

Fe |

|

браслет 1 |

пластина 1 |

87,8 |

9,0 |

0,4 |

0,6 |

0,3 |

||||

|

пластина 1 |

90,7 |

3,1 |

0,5 |

0,8 |

0,5 |

0,2 |

||||

|

пластина 2 |

90,8 |

4,1 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

1,6 |

0,2 |

|||

|

браслет 2 |

проволока 1 |

93,9 |

3,1 |

0,3 |

0,2 |

1,0 |

0,1 |

|||

|

проволока 2 |

92,8 |

3,1 |

0,1 |

0,3 |

1,0 |

0,3 |

||||

|

наконечник 1 |

93,9 |

3,8 |

0,2 |

0,8 |

0,1 |

|||||

|

наконечник 2 |

90,5 |

5,6 |

0,4 |

0,2 |

1,1 |

0,4 |

||||

|

пластина 1 |

91,7 |

2,8 |

0,3 |

0,6 |

||||||

|

пластина 2 |

89,2 |

6,9 |

0,3 |

1,0 |

0,6 |

|||||

|

включения в проволоке |

60,4 |

4,8 |

9,4 |

10,1 |

1,4 |

4,2 |

8,6 |

4,2 |

||

|

включения в проволоке |

85,6 |

2,3 |

3,9 |

2,1 |

0,4 |

2,6 |

1,2 |

0,4 |

||

|

браслет 3 |

проволока 1 |

96,5 |

1,3 |

0,4 |

0,4 |

0,1 |

||||

|

проволока 2 |

95,2 |

2,4 |

0,4 |

0,1 |

0,8 |

|||||

|

наконечник 1 |

84,6 |

2,9 |

0,1 |

0,1 |

1,5 |

1,3 |

0,9 |

|||

|

наконечник 2 |

93,7 |

5,1 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

||||

|

пластина 1 |

93,7 |

3,0 |

0,4 |

0,6 |

0,1 |

|||||

|

пластина 2 |

92,1 |

4,8 |

1,2 |

0,5 |

0,1 |

Проволока браслета № 1 сделана из серебра 916-й пробы. Концентрация меди в ней составляет 7,05 %. Металл концевых пластин имеет пробу серебра 897 и 857, выпуклых наконечников – 804 и 862. На участке стыка проволок и пластины удалось найти небольшой контактный участок, где в металле регистрируется повышенное содержание свинца: 6 % при его фоновом значении 1,2–2 %. Возможно, это связано с составом припоя. Участки контакта между наконечниками и концевыми пластинами по составу металла не отличаются от конструктивных элементов браслета.

Проба серебра в проволоке браслета № 2 несколько ниже – 786, соответственно выше концентрация меди – 18,05 %. Проба серебра в концевых пластинах и наконечниках близка проволоке: 793 и 778 для наконечников и 781 и 752 для пластин. На контактных участках между проволокой и пластинами и между пластинами и наконечниками изменения состава металла не отмечаются. Надо отметить существенную неоднородность сплава металла (как наконечников, так и проволоки) браслета № 2, которую наблюдали в том числе при томографических исследованиях (рис. 3: 7). Это приводит к существенному разбросу данных о составе сплава. Показательным в этом случае является повторный анализ основного состава металла методом РЭМ/ЭРМ в областях измерений МС-ИСП-ЛА, где в процессе абляции происходило испарение поверхностного слоя металла и, следовательно, снижение концентрации элементов с меньшей температурой кипения (серебра и цинка): содержание меди составляло от 7,3 до 40,7 % с значительно сниженным присутствием цинка (до 1,0 %), что отражает состав неоднородных областей в металле данного браслета.

Проба серебра в проволоке браслета № 3 близка браслету № 1 и составляет 876. Концентрация меди равна 11,11 %. Проба серебра в наконечниках равна 822 и 904, в концевых пластинах – 838 и 894. На участках стыков концов проволок с пластинами и наконечников и пластин отличий в составе металла не обнаружено.

Положительная корреляция содержания меди и цинка свидетельствует о том, что серебро легировалось медью с добавкой цинка – латунью. Медь повышает твердость и прочность драгоценного сплава, сохраняя при этом его пластичность и красоту ( Бреполь , 1982. С. 34, 35). Легирование серебра латунным сплавом было распространено в Европе в XI в., однако эта же тенденция фиксируется и в исламском мире, и в Византии ( Merkel , 2016. P. 96).

Для определения источников происхождения серебра особое внимание следует обращать на концентрации висмута, как мало изменяющиеся в процессе купеляции серебра ( Cowell, Lowick , 1988. P. 65; Merkel , 2016. P. 25, 26). На уровне микропримеси во всех рассматриваемых пробах висмут демонстрирует чрезвычайно низкие значения – от 80 до 1000 ppm (частей на миллион; табл. 3–5). Примерно с 860-х гг. исламское монетное серебро, являвшееся основным источником металла для древнерусских украшений X и во многом XI вв., обычно содержит значительно больше висмута ( Ениосова, Митоян , 2011. С. 91–94; Eniosova, Mitoyan , 2011; Merkel , 2016. P. 72–75). Его высокое содержание характерно для серебра, добываемого на рудниках Афганистана и Узбекистана, которые являлись основными поставщиками металла для изготовления дирхемов X в. Проведенные Н. В. Ениосовой исследования по сравнению количества висмута в репрезентативной выборке дирхемов и серебряных украшений гнездовских кладов, предположительно сделанных из переплавленных монет, показали, что его концентрация в изделиях всегда ниже, чем в монетах, но, тем не менее, она значительно выше, чем в нашей выборке (до 2 %; Ениосова, Ми-тоян , 2011. С. 95). Это позволяет отвергнуть этот источник металла и предположить, что серебро браслетов Исадского клада имеет, вероятно, центральноевропейское или малоазийское происхождение ( Merkel , 2016. P. 71).

Таблица 3. Состав примесей в металле браслета № 1 по результатам МС-ИСП-ЛА (в ppm)

|

Н1 |

Н1 |

Н1 |

П1 |

П1 |

П1 |

Н2 |

Н2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

Пр3 |

|

|

Na |

881 |

1417 |

1130 |

603 |

625 |

953 |

459 |

374 |

1080 |

200 |

303 |

389 |

|

Mg |

55 |

116 |

107 |

65 |

65 |

66 |

40 |

42 |

124 |

25 |

32 |

17 |

|

Al |

67 |

65 |

92 |

31 |

47 |

39 |

38 |

74 |

86 |

54 |

15 |

21 |

Окончание табл. 3

|

Н1 |

Н1 |

Н1 |

П1 |

П1 |

П1 |

Н2 |

Н2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

Пр3 |

|

|

Si |

2982 |

5395 |

3201 |

779 |

1762 |

779 |

990 |

2558 |

555 |

1277 |

684 |

1300 |

|

P |

100 |

116 |

74 |

87 |

66 |

223 |

47 |

< 10 |

331 |

33 |

103 |

< 10 |

|

K |

618 |

1068 |

747 |

384 |

473 |

724 |

330 |

284 |

1010 |

184 |

283 |

315 |

|

Ca |

< 1 |

9,0 |

< 1 |

699,4 |

66,2 |

693,6 |

< 1 |

< 1 |

651,6 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Ti |

2,1 |

2,3 |

10,9 |

< 1 |

< 1 |

1,6 |

1,3 |

39,4 |

3,4 |

< 1 |

1,5 |

1,7 |

|

V |

5,1 |

9,5 |

3,1 |

< 1 |

2,3 |

1,2 |

6,4 |

4,8 |

6,8 |

3,3 |

< 1 |

< 1 |

|

Mn |

3,2 |

4,0 |

4,3 |

2,8 |

3,1 |

5,1 |

2,3 |

2,7 |

4,7 |

2,0 |

1,9 |

2,8 |

|

Fe |

1183 |

1576 |

1250 |

767 |

2252 |

2438 |

107 |

121 |

1917 |

219 |

96 |

243 |

|

Ni |

7,3 |

19,6 |

13,6 |

52,5 |

72,8 |

73,7 |

19,0 |

25,6 |

18,1 |

33,1 |

46,2 |

5,9 |

|

Zn |

5073 |

6037 |

5907 |

4873 |

11 404 |

9197 |

280 |

451 |

6839 |

4511 |

238 |

2480 |

|

Ga |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

1,2 |

5,4 |

4,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

As |

752 |

796 |

975 |

548 |

1100 |

2034 |

291 |

415 |

551 |

302 |

769 |

393 |

|

Rb |

< 1 |

1,5 |

1,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,3 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Sr |

5,6 |

10,1 |

5,5 |

9,1 |

6,6 |

11,0 |

5,6 |

3,8 |

13,8 |

2,5 |

5,2 |

2,8 |

|

Y |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,2 |

1,5 |

< 1 |

2,7 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Rh |

2,8 |

1,9 |

2,7 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

1,0 |

1,1 |

< 1 |

1,1 |

< 1 |

< 1 |

|

Pd |

8,9 |

10,1 |

9,4 |

11,3 |

11,0 |

12,0 |

12,0 |

12,4 |

12,9 |

11,9 |

11,9 |

11,5 |

|

Cd |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

1,1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

In |

5,8 |

5,9 |

6,0 |

2,0 |

1,9 |

2,3 |

2,6 |

2,8 |

1,4 |

1,4 |

4,0 |

1,4 |

|

Sn |

538 |

517 |

601 |

503 |

481 |

622 |

469 |

398 |

227 |

135 |

194 |

127 |

|

Sb |

1839 |

1728 |

1809 |

578 |

683 |

941 |

499 |

400 |

508 |

558 |

1055 |

533 |

|

Ba |

1,6 |

2,3 |

1,9 |

2,9 |

1,9 |

4,6 |

1,4 |

1,0 |

5,1 |

< 1 |

3,3 |

< 1 |

|

La |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,9 |

< 1 |

3,4 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Ce |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

3,2 |

1,7 |

7,5 |

1,1 |

< 1 |

1,1 |

|

Nd |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,8 |

< 1 |

4,0 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Pt |

1,5 |

< 1 |

< 1 |

3,3 |

2,8 |

2,3 |

1,3 |

< 1 |

2,9 |

1,1 |

< 1 |

< 1 |

|

Bi |

289 |

263 |

288 |

475 |

466 |

551 |

147 |

114 |

343 |

203 |

118 |

191 |

|

Au |

4973 |

6207 |

5139 |

14 000 |

13 904 |

14 441 |

7010 |

6748 |

20 099 |

7462 |

5580 |

7754 |

Примечания : Н – наконечник; П – пластина; Пр – проволока;

Li, Cr, Ge, Cs, Zr, Nb, Mo, Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Ti, Th, U < 1 ppm;

Be, B, Sc < 10 ppm.

Таблица 4. Состав примесей в металле браслета № 2 по результатам МС-ИСП-ЛА (в ppm)

|

Н1 |

Н1 |

П1 |

П1 |

П1 |

П1 |

П2 |

П2 |

П2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

Пр3 |

|

|

Na |

365 |

735 |

2527 |

1520 |

926 |

786 |

461 |

308 |

1057 |

595 |

1463 |

1572 |

1542 |

|

Mg |

158 |

165 |

261 |

184 |

199 |

305 |

516 |

386 |

133 |

173 |

234 |

206 |

254 |

|

Al |

149 |

156 |

153 |

145 |

105 |

215 |

1409 |

762 |

191 |

161 |

292 |

128 |

233 |

|

Si |

10 479 |

10 079 |

15 782 |

9220 |

6493 |

3637 |

20 039 |

18 115 |

11 513 |

19 908 |

23 053 |

18 232 |

9543 |

|

P |

850 |

650 |

512 |

388 |

1327 |

2077 |

2337 |

2377 |

288 |

1114 |

470 |

230 |

909 |

|

K |

400 |

711 |

1509 |

907 |

644 |

643 |

546 |

369 |

610 |

476 |

1710 |

1780 |

1338 |

|

Ca |

1088,5 |

1445,5 |

1416,3 |

320,5 |

1301,3 |

1529,6 |

1573,2 |

1538,1 |

< 1 |

353,9 |

506,0 |

338,3 |

863,1 |

|

Ti |

2,1 |

5,4 |

13,0 |

4,0 |

5,5 |

8,5 |

36,2 |

8,6 |

2,0 |

< 1 |

1,6 |

< 1 |

4,1 |

|

V |

12,0 |

6,9 |

18,5 |

9,5 |

26,8 |

18,1 |

23,2 |

23,6 |

16,6 |

31,5 |

22,2 |

24,0 |

19,1 |

|

Cr |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,2 |

< 1 |

1,1 |

|

Mn |

4,1 |

5,1 |

9,2 |

5,8 |

7,0 |

10,1 |

7,8 |

5,2 |

3,3 |

3,9 |

6,7 |

5,3 |

5,4 |

|

Fe |

1526 |

945 |

3588 |

2920 |

5289 |

3977 |

2291 |

3642 |

3199 |

2998 |

3104 |

2166 |

4576 |

|

Ni |

20,8 |

14,8 |

20,5 |

20,8 |

53,5 |

81,6 |

30,1 |

27,3 |

26,9 |

30,6 |

15,0 |

19,7 |

24,7 |

|

Zn |

10 026 |

9369 |

9058 |

7224 |

7125 |

6448 |

3429 |

4275 |

8833 |

6781 |

8682 |

7961 |

8234 |

|

Ga |

2,3 |

2,6 |

9,2 |

8,5 |

6,2 |

3,2 |

3,8 |

5,7 |

8,8 |

8,0 |

10,5 |

7,2 |

8,9 |

|

As |

725 |

652 |

1235 |

1092 |

1402 |

1032 |

1877 |

2187 |

1204 |

1582 |

1077 |

883 |

1755 |

|

Rb |

< 1 |

1,2 |

2,1 |

1,4 |

< 1 |

1,1 |

1,8 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

2,5 |

2,7 |

1,8 |

|

Sr |

21,7 |

19,7 |

30,0 |

18,7 |

30,4 |

43,1 |

63,6 |

60,0 |

14,2 |

22,3 |

25,4 |

20,2 |

32,4 |

|

Y |

3,9 |

2,8 |

5,2 |

3,8 |

9,0 |

7,5 |

6,5 |

7,7 |

4,9 |

5,7 |

8,6 |

5,1 |

6,2 |

|

Zr |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

1,2 |

1,5 |

6,8 |

6,6 |

1,3 |

1,3 |

4,2 |

1,5 |

4,3 |

|

Rh |

1,2 |

1,5 |

2,2 |

2,4 |

1,5 |

< 1 |

1,2 |

1,1 |

2,7 |

1,9 |

1,7 |

2,0 |

1,9 |

|

Pd |

11,5 |

11,5 |

10,5 |

8,9 |

13,1 |

13,1 |

13,0 |

11,2 |

9,5 |

10,8 |

11,7 |

10,4 |

12,4 |

|

Cd |

1,0 |

1,6 |

2,5 |

3,3 |

1,9 |

2,5 |

1,5 |

1,1 |

2,6 |

1,7 |

4,6 |

2,0 |

1,5 |

|

In |

17,6 |

15,7 |

20,7 |

17,9 |

22,7 |

20,2 |

16,0 |

18,6 |

18,8 |

16,5 |

19,5 |

19,9 |

23,1 |

|

Sn |

2965 |

2866 |

4406 |

3582 |

4272 |

4090 |

2912 |

3315 |

4057 |

3292 |

5088 |

4175 |

5373 |

|

Sb |

1380 |

1321 |

1720 |

1517 |

2322 |

1964 |

840 |

1141 |

2150 |

1127 |

2107 |

1648 |

1717 |

|

Ba |

6,4 |

6,3 |

8,8 |

42,4 |

10,6 |

14,2 |

17,1 |

14,8 |

3,9 |

6,4 |

7,2 |

5,1 |

9,0 |

|

La |

4,2 |

3,2 |

4,1 |

4,0 |

8,7 |

8,6 |

7,0 |

7,7 |

4,3 |

5,5 |

7,1 |

4,4 |

6,8 |

|

Ce |

5,8 |

4,2 |

6,8 |

5,4 |

11,6 |

11,8 |

13,6 |

14,4 |

8,2 |

9,8 |

11,2 |

6,9 |

10,6 |

|

Pr |

< 1 |

< 1 |

1,1 |

1,0 |

2,4 |

2,0 |

2,0 |

2,2 |

1,2 |

1,6 |

1,9 |

1,1 |

1,8 |

|

Nd |

4,3 |

3,2 |

4,9 |

4,5 |

9,8 |

10,0 |

7,1 |

8,7 |

5,7 |

6,4 |

8,7 |

4,8 |

7,7 |

|

Sm |

1,1 |

< 1 |

1,3 |

< 1 |

2,7 |

2,1 |

1,9 |

2,3 |

1,5 |

1,9 |

2,2 |

1,3 |

1,9 |

|

Gd |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,2 |

2,2 |

1,9 |

1,5 |

3,2 |

< 1 |

1,5 |

2,3 |

1,3 |

1,8 |

|

Dy |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

2,1 |

1,7 |

1,6 |

1,6 |

1,3 |

< 1 |

1,5 |

< 1 |

1,5 |

Окончание табл. 4

|

Н1 |

Н1 |

П1 |

П1 |

П1 |

П1 |

П2 |

П2 |

П2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

Пр3 |

|

|

Tl |

2,4 |

2,5 |

5,9 |

5,5 |

3,7 |

1,9 |

< 1 |

< 1 |

4,5 |

2,2 |

6,4 |

6,2 |

7,4 |

|

Pb |

13 103 |

13 564 |

16 713 |

13 690 |

20 757 |

14 244 |

13 137 |

11 701 |

15 330 |

9584 |

14 496 |

14 117 |

15 807 |

|

Bi |

509 |

528 |

537 |

436 |

664 |

528 |

291 |

299 |

656 |

359 |

581 |

523 |

505 |

|

Au |

4282 |

4224 |

5586 |

4381 |

6217 |

5720 |

4120 |

4538 |

3889 |

4281 |

5149 |

4635 |

5491 |

Примечания : Н – наконечник, П – пластина, Пр – проволока;

Li, Co, Ge, Nb, Mo, Cs, Eu, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Pt, U, Th <1 ppm; Be, B < 10 ppm.

Таблица 5. Состав примесей в металле браслета № 3 по результатам МС-ИСП-ЛА (в ppm)

|

П1 |

П1 |

П1 |

П1 |

Н2 |

Н2 |

Н2 |

П2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

|

|

B |

36,5 |

11,9 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

|

Na |

626 |

824 |

174 |

276 |

403 |

455 |

253 |

1197 |

748 |

543 |

353 |

|

Mg |

109 |

124 |

75 |

88 |

40 |

41 |

31 |

91 |

79 |

142 |

46 |

|

Al |

64 |

117 |

119 |

82 |

55 |

80 |

43 |

125 |

66 |

158 |

79 |

|

Si |

6098 |

7060 |

7445 |

9536 |

2027 |

2421 |

1012 |

2257 |

1717 |

2777 |

2595 |

|

P |

70 |

64 |

337 |

188 |

< 10 |

< 10 |

< 10 |

15 |

< 10 |

103 |

91 |

|

K |

623 |

841 |

213 |

342 |

325 |

365 |

211 |

1032 |

534 |

465 |

385 |

|

Ca |

138,9 |

67,3 |

104,1 |

228,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

63,8 |

426,4 |

155,6 |

< 1 |

|

Ti |

< 1 |

6,0 |

3,9 |

< 1 |

< 1 |

2,7 |

52,8 |

2,6 |

2,1 |

4,4 |

< 1 |

|

V |

12,9 |

10,3 |

5,4 |

9,8 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

3,1 |

< 1 |

5,8 |

3,0 |

|

Cr |

1,6 |

1,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

<1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Mn |

5,0 |

5,5 |

4,8 |

4,7 |

2,2 |

2,2 |

1,6 |

6,9 |

3,9 |

4,1 |

2,4 |

|

Fe |

1511 |

1321 |

1103 |

851 |

95 |

69 |

62 |

1644 |

983 |

783 |

297 |

|

Co |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Ni |

32,2 |

21,9 |

13,9 |

15,9 |

27,0 |

26,4 |

25,5 |

25,7 |

42,0 |

38,7 |

15,4 |

|

Zn |

19 240 |

17 355 |

14 378 |

13 038 |

427 |

389 |

313 |

16 897 |

6819 |

400 |

2484 |

|

Ga |

6,0 |

5,0 |

5,3 |

4,9 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

2,6 |

1,3 |

< 1 |

< 1 |

|

As |

413 |

368 |

570 |

505 |

451 |

443 |

504 |

466 |

459 |

1005 |

332 |

|

Rb |

< 1 |

1,3 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,6 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

Sr |

6,3 |

6,8 |

8,9 |

8,9 |

2,1 |

2,1 |

1,8 |

7,3 |

7,3 |

17,3 |

4,4 |

|

Y |

1,7 |

1,4 |

1,2 |

2,0 |

1,1 |

< 1 |

< 1 |

3,2 |

2,4 |

4,1 |

1,4 |

|

Zr |

< 1 |

< 1 |

4,7 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

1,8 |

< 1 |

|

Rh |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

1,3 |

1,3 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

Окончание табл. 5

|

П1 |

П1 |

П1 |

П1 |

Н2 |

Н2 |

Н2 |

П2 |

П2 |

Пр1 |

Пр2 |

|

|

Pd |

19,0 |

15,9 |

14,6 |

13,0 |

13,4 |

13,4 |

12,4 |

14,5 |

13,6 |

12,8 |

13,2 |

|

Cd |

4,9 |

2,2 |

1,0 |

1,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

|

In |

2,9 |

2,6 |

2,2 |

2,1 |

2,0 |

3,0 |

2,2 |

2,3 |

1,6 |

5,0 |

1,1 |

|

Sn |

669 |

630 |

504 |

470 |

599 |

451 |

461 |

326 |

262 |

176 |

88 |

|

Sb |

607 |

594 |

352 |

357 |

497 |

481 |

510 |

604 |

458 |

798 |

247 |

|

Ba |

1,9 |

2,2 |

4,5 |

3,2 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

4,4 |

3,3 |

6,8 |

2,0 |

|

La |

2,2 |

1,9 |

1,4 |

2,7 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

3,7 |

2,7 |

5,2 |

1,6 |

|

Ce |

3,2 |

2,8 |

1,9 |

2,6 |

1,4 |

1,2 |

< 1 |

6,0 |

4,1 |

7,2 |

1,9 |

|

Pr |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,4 |

< 1 |

|

Nd |

2,1 |

2,0 |

1,6 |

2,4 |

1,0 |

< 1 |

< 1 |

4,0 |

2,6 |

5,1 |

1,8 |

|

Sm |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,0 |

< 1 |

1,4 |

< 1 |

|

Gd |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,1 |

< 1 |

1,3 |

< 1 |

|

Pt |

2,7 |

2,5 |

1,7 |

2,0 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

< 1 |

1,5 |

1,1 |

< 1 |

|

Pb |

12 476 |

11 800 |

6921 |

6782 |

13 324 |

12 962 |

13 100 |

5941 |

3194 |

12 185 |

4458 |

|

Bi |

1134 |

1036 |

577 |

574 |

175 |

165 |

169 |

322 |

162 |

151 |

86 |

|

Au |

17 602 |

17 458 |

16 080 |

16 210 |

6541 |

6454 |

6463 |

12 457 |

12 489 |

8897 |

8155 |

Примечания: Н – наконечник; П – пластина; Пр – проволока;

Li, Ge, Nb, Mo, Cs, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Ti, Th, U < 1 ppm;

Be, Sc < 10 ppm.

Поскольку томографические исследования выявили области пайки на стыках концов проволок и концевых пластин у всех трех браслетов, была предпринята специальная работа по визуальному обнаружению паяных участков и определению состава металла припоя. Исследования проводились методом РЭМ/ ЭРМ. В каждой области стыков было исследовано по 6–9 точек, находящихся в зоне контакта. К сожалению, эта работа не дала ожидаемых результатов. Только у одного из концов браслета № 1 обнаружено повышенное содержание свинца (см. выше), что, вероятно, можно связать с припоем.

Так как серебро относится к инертной группе металлов, его адгезия (сцепление) с припоями свинцово-оловянного типа невозможна ( Родин , 1954). Для пайки серебра применяют специальный припой, который имеет состав, сходный с составом серебряного сплава. Разница между серебром и припоем состоит в том, что припой имеет температуру плавления несколько меньшую, чем серебро, расплавляющееся при 900–960 °С. В современном ювелирном деле для серебра применяют вид припоя, в котором содержится высокий процент чистого серебра, а также небольшая часть примесей меди, олова и цинка.

Вероятен вариант реконструкции процесса пайки браслетов, близкий к описанному в известном трактате пресвитера Теофила начала XII в., где он реко- мендует для припоя брать 2 части серебра и одну меди и совершать эту операцию дважды (Теофил, 1963. С. 129, 130).

Концы проволок натирали подготовленным флюсом и посыпали мелко наструганной смесью серебра и меди. В современном штучном изготовлении ювелирных изделий используется также вариант оборачивания концов проволок тонкой фольгой из сплава серебра и меди. Обработанные таким образом концы втыкали в еще не остывший металл пластин, покрывали углями и нагревали до расплавления припоя4. Наиболее четко видно, как припой обволакивает концы проволок, на томограмме одного конца браслета № 2 (рис. 3: 15 ). Концы проволок внутри пластин просматриваются на объемных моделях строения браслетов (рис. 3: 9, 10 ; 4: 7, 8 ). После охлаждения концы браслетов № 1 и 3 тщательно шлифовались. Пластины браслета № 2 обработаны достаточно грубо. В пластинах пробивались отверстия для крепления шпеньков наконечников: у браслетов № 1 и 3 по одному квадратному в центре (рис. 2: 11, 12 ; 4: 9, 10 ), у браслета № 2 по два округлых (рис. 3: 11, 12 ).

Таким образом, три серебряных плетеных браслета с наконечниками из Исад-ского клада стали первыми предметами из этой достаточно популярной в XI – перв. пол. XII в. категории древнерусских украшений, которые подверглись полному аналитическому изучению. Была установлена технология их изготовления: впервые достоверно определено, что кованые пластины крепились к концам проволок пайкой. Пайка была достаточно прочной: многочисленные образцы таких браслетов из древнерусских кладов до сегодняшнего дня сохраняют оба концевых элемента. Конструктивные элементы браслетов изготовлены из серебра высокой пробы: для браслетов № 1 и 3 – от 838 до 916. В браслете № 2 проба несколько ниже – 752–793. Серебро легировано латунью. Исследования показали, что поверхностный слой браслетов обогащен серебром. В методическом плане представляется важным подчеркнуть, что анализ серебряных предметов, проведенный в приповерхностном слое, дает недостоверное соотношение элементов в сплаве.

Микроэлементный анализ выявил чрезвычайно низкие концентрации висмута в деталях браслетов, что позволило отказаться от предположения, что для их изготовления использовалось восточное монетное серебро или переплавленные из него изделия.

В настоящем исследовании с помощью томографии восстановлена последовательность технологических операций, применявшихся для изготовления предметов, а элементный анализ материалов позволил предположить возможные источники использованного металла.

Благодарим И. Ю. Стрикалова за предоставление предметов для исследования и С. У. Меркеля за консультацию по вопросу источников серебра.

Список литературы Три браслета из Исадского клада 2021 г.: технология изготовления и состав металла

- Бреполь Э., 1982. Теория и практика ювелирного дела. Л.: Машиностроение. 384 с.

- Гайдуков П. Г., Олейников О. М., Зайцева И. Е., Коваленко Е. С., Мурашев М. М., Подурец К. М., Мандрыкина А. В., Ващенкова Е. С., Куликов А. Г., Ретивов В. М., Терещенко Е. Ю., Яцишина Е. Б., 2022. Золотая подвеска с эмалью из Новгорода: комплексное аналитическое исследование // РА. № 3. С. 90-106. EDN: VHTHAL

- Гущин А. С., 1936. Памятники художественного ремесла Древней Руси X-XIII вв. Л.: Гос. соц.- экон. изд-во. 115 с.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., 2011. Арабское серебро как источник сырья для славянских и скандинавских ювелиров (по материалам Гнездовских кладов) // От палеолита до Средневековья: сб. науч. ст. / Отв. ред. В. Л. Егоров. М.: Ист. фак. МГУ. С. 90-95. EDN: TOOGLP

- Жилина Н. В., 2014. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: ЛИБРОКОМ. 400 с. EDN: VVDFAJ