Три сабли монгольского времени с территории Казахстана

Автор: Бобров Леонид Александрович, Кушкумбаев Айболат Кайрслямович, Каирмагамбетов Архат Мирхатович, Исмаилов Данияр

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучены три сабли, хранящиеся в Акмолинском областном историко-краеведческом музее (АОИКМ), Национальном музее Республики Казахстан (НМРК) и в частной коллекции. Сабли из АОИКМ и частной коллекции происходят из числа случайных находок с территории Северного Казахстана. Сабля из НМРК происходит из разрушенного кургана из Шетского района Карагандинской области (Центральный Казахстан). На основании типологического анализа установлено, что ближайшие аналоги сабель происходят с территории Южной Сибири и Восточной Европы и датируются XIII-XIV вв. Наиболее вероятно, что появление сабель рассматриваемого типа на территории Казахстана связано с событиями Монгольского нашествия XIII в. и включения региона в состав Монгольской империи. Скорее всего, сабли были изготовлены мастерами Южной Сибири и попали в Восточный Дашт-и Кипчак вместе с отрядами Чингизидов. Малочисленность находок сабель XIII-XIV вв. на территории Казахстана обусловливает высокую научную ценность рассматриваемого оружия.

Казахстан, монгольские завоевания, длинноклинковое оружие, сабли

Короткий адрес: https://sciup.org/147220464

IDR: 147220464 | УДК: 903.22 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-245-256

Текст научной статьи Три сабли монгольского времени с территории Казахстана

Военное искусство монгольских и тюркских кочевников эпохи Великих монгольских завоеваний XIII в. по праву признается специалистами высшей стадией развития традиционного военного дела средневекового кочевого населения Центральной Азии. Изучение военнокультурного наследия Чингисхана, а также его преемников продолжает оставаться актуальным направлением современных научных исследований во многих странах мира. Однако профильная проблематика изучена весьма неравномерно. Так, если военная история Чингисхана и Чингизидов, монгольское оружие дистанционного боя, а также монгольский доспех неоднократно привлекали внимание исследователей, то некоторые другие вопросы изучены в значительно меньшей степени. К их числу относится и тема эволюции длинноклинкового оружия кочевников Восточного Дашт-и Кипчак XIII–XIV вв. 1 Вплоть до недавнего времени выводы о саблях обычно строились на основе анализа лишь трех находок – сабли с фрагментами ножен из кургана XIV в. могильника Королевка в Южном Казахстане 2, сабли из одиночного кургана второй половины XIII – XIV в. могильника Лебедевка в Северо-Западном Казахстане 3, а также слабоизогнутой сабли или палаша в ножнах из погребения 5 II Шума-евского курганного могильника XIII–XIV вв. с левого берега р. Иртек (правый приток Урала) 4 [Максимова, 1965; Багриков, Сенигова, 1974. С. 86–87; Худяков, 1997. С. 114, 116. Рис. 75, 1; Ахметжан, 2007. С. 61. Рис. 48, 1; Матюшко, 2008]. Сабли монгольского времени, происходящие с территории Северного и Центрального Казахстана, ранее не были введены в научный оборот.

Целью настоящей статьи является введение в научный оборот информации о трех саблях из собрания Акмолинского областного историко-краеведческого музея (инв. № ГИК 2322/1, г. Кокшетау), Национального музея Республики Казахстан (инв. № КРУМ 802, г. Нур-Султан) и частной коллекции.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: дать подробное описание конструкции рассматриваемых сабель, зафиксировать особенности их декоративного оформления, уточнить датировку и атрибуцию. Для облегчения восприятия материала мы обозначим их как сабля 1, сабля 2 и сабля 3. Ранее они не публиковались и не становились объектом научного исследования. Публикация таких вещественных материалов позволяет уточнить целый ряд вопросов, связанных с особенностями развития оружейного комплекса народов Центральноазиатского региона XIII–XIV вв.

Результаты исследования и обсуждение

По форме сабельной полосы все рассматриваемые экземпляры относятся к клинкам со слабым изгибом, треугольным сечением и остроугольным острием (без елмани) 5. Конструктивно сабли состоят из клинка с хвостовиком (череном) и железной «ладьевидной» гарды. Между собой они различаются размерами, особенностями конструкции и системы оформления (рис. 1–3).

Согласно данным сотрудников АОИКМ, сабля 1 (инв. № ГИК 2322/1) поступила в собрание музея в 50–60-х гг. XX в. Она относится к числу случайных находок с территории Северного Казахстана (предположительно из бывшей Кокшетауской области КазССР). К сожалению, в документации АОИКМ отсутствуют сведения об обстоятельствах и точной дате поступления оружия в музей.

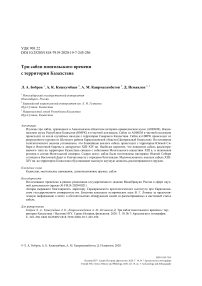

Рис. 1 (фото). Сабля из АОИКМ: 1 , 2 – общий вид; 3 , 4 – эфес (фото Е. Жакупбая; без масштаба) Fig. 1 (photo). Saber from ARMLH: 1 , 2 – general form; 3 , 4 , – hilt (photo by E. Zhakupbai; no scale)

Общая длина сабли (от конца хвостовика до острия) 90,5 см. Общий вес 1 035 г. Длина клинка (от основания лезвия до острия) 82,2 см 6. Ширина / толщина клинка у рукояти 3,5 / 0,6 см, в центральной части 3,4 / 0,5 см, в нижней части 3,0 / 0,26 см. Спуски клинка прямые, его изгиб незначителен. Однако сам факт наличия такого клинка позволяет отнести рассматриваемый образец оружия к саблям, а не к палашам. Лезвие клинка (особенно его нижняя половина) имеет значительные повреждения, в том числе выбоины и сколы (рис. 1, 1 , 2 ). Некоторые повреждения могут быть атрибутированы как последствия рубящих ударов по твердой поверхности. К сожалению, полотно клинка сильно коррозировано, что затрудняет изучение особенностей его конструкции и, в частности, технологию изготовления.

Верхняя часть клинка (у хвостовика) снабжена обоймицей (ширина 3,6 см) с остроугольным «язычком» (длина 9,5 см, ширина 0,7–0,9 см), покрывающим часть лезвия сабли (рис. 1, 3 , 4 ). С левой стороны железный «язычок» украшен полукруглым вырезом и зубчиком (рис. 1, 4 ). Обой-мица с «язычком» предотвращала повреждение устья ножен об острый край лезвия сабли, обеспечивала «плотное, без разбалтывания, пребывание клинка в ножнах» [Горелик, 2004. С. 86] а также усиливало пяту (Ricasso) клинка. Кроме того, сабля с обоймицей и «язычком» на клинке позволяла применять особый хват оружия, при котором указательный палец воина помещался поверх стержня гарды [Там же].

Сабельная полоса снабжена ярко выраженными остроугольными «плечиками». Сходясь почти под прямым углом, они образуют узкий хвостовик удлиненно-трапециевидной формы, отогнутый в сторону лезвия под углом в 82° (см. рис. 1, 3 , 4 ). Общая длина хвостовика 8,3 см, ширина 2,8 см, толщина 0,3–0,5 см. В верхней части хвостовика пробито округлое сквозное отверстие, в которое вставлена заклепка, состоящая из штифта (длина 1,8 см, диаметр около 0,3 см) и шляпки, сохранившейся фрагментарно (см. рис. 1, 3 , 4 ). Наиболее вероятно, что заклепка служила для крепления парных «щечек» сабельной рукояти, выполненных из костяных, роговых или деревянных пластин. Хвостовик сильно коррозирован и истончен, имеет глубокие каверны, места, где заметно расслоение металла.

Гарда сабли имеет удлиненно-ромбическую форму с массивным бортиком по периметру (см. рис. 1, 3, 4). Длина гарды 8,1 см, высота по бортику от 3,5 см (в центральной части гарды) до 2,2 см (по краям), ширина в центральной части 3,3 см. Гарды подобной конструкции иногда именуются в советской и российской историографии «ладьевидными», так как они визуально напоминают средневековое судно с невысокими бортами [Худяков, 1980. С. 36]. Гарда служила упором для кисти и одновременно защищала ее от рубящих ударов оружия противника. В свою очередь, углубление и бортики в верхней части гарды выступали допол- нительным фиксатором органических «щечек» рукояти.

Сабля 2, хранящаяся в НМРК (инв. № КРУМ 802) передана в музейное собрание в 2014 г.

казахстанским археологом, директором Сарыаркинского археологического института при Карагандинском государственном университете им. Букетова кандидатом исторических наук В. Г. Ломаном 7. Согласно данным исследователя, сабля была найдена жителями с. Кызыл-кой (Шетский р-н Карагандинской обл.) в кургане на берегу одноименной реки 8.

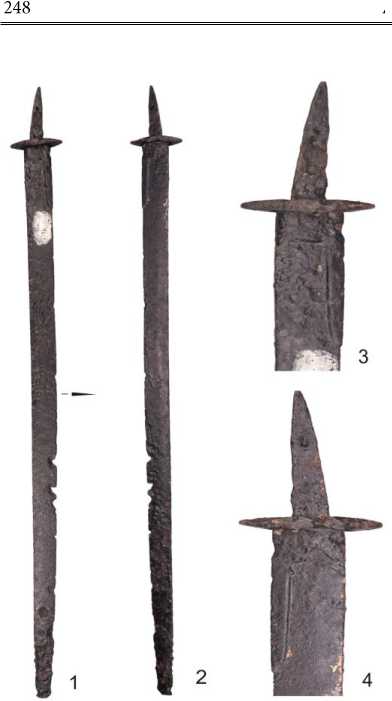

Общая длина сабли (от конца хвостовика до острия) после проведения реставрационных работ 73,0 см 9. Общий вес 567,3 г. Длина клинка (от основания лезвия до острия) 66,3 см 10. Ширина / толщина клинка у рукояти 0,8 / 3,4 см, в центральной части 0,3 / 2,6 см, в нижней части 0,3 / 1,6 см. Плавный изгиб клинка начинается еще в верхней трети сабельной полосы. Лезвие имеет значительные повреждения, в том числе выбоины и сколы (см. рис. 2). Верхняя часть клинка (у хвостовика) снабжена широкой обоймицей (ширина 3,4 см) с длинным массивным остроугольным «язычком» (длина 9,4 см, ширина 0,8 см), покрывающим верхнюю часть лезвия сабли (рис. 2, 3).

Сабельная полоса снабжена ярко выраженными остроугольными «плечиками». Сходясь почти под прямым углом, они образуют узкий хвостовик удлиненно-трапециевидной формы, отогнутый в сторону лезвия (рис. 2, 1–3 ). Общая длина хвостовика 5,7 см, ширина 1,4 см, толщина 0,3 см. В его верхней части пробито округлое сквозное отверстие, в которое вставлена заклепка, вероятно, служившая для крепления парных «щечек» сабельной рукояти.

На основании особенностей конструкции гарда сабли относится к типу «ладьевидных» (подтипу с прямой крестовиной) (см. рис. 2, 3 ). Длина гарды 9,0 см, высота (по бортику) в центральной части 1,0 см, ширина в центральной части 2,1 см.

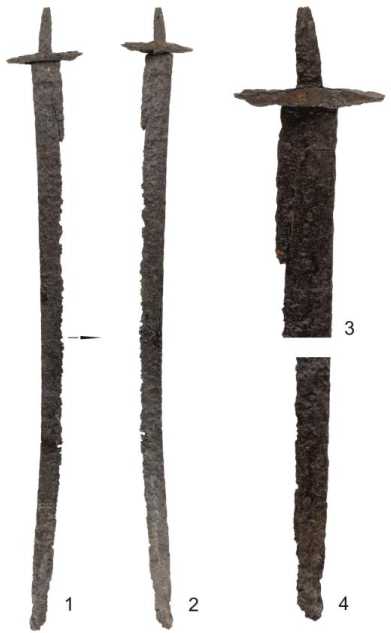

Сабля 3, согласно данным нынешнего владельца предмета, была обнаружена в районе Щу-чинска Акмолинской области (Северный Казахстан). К сожалению, точное место и обстоятельства находки не установлены. В настоящее время указанный образец длинноклинкового оружия хранится в частной коллекции.

Общая длина сабли (от конца хвостовика до острия) 91 см. Длина клинка (от основания лезвия до острия) 82,2 см. Ширина / толщина клинка у рукояти 0,48 / 3,5 см, в центральной части 3,3 / около 0,35 см, в нижней части 0,28 / 2,2 см. Ниж-

Рис. 2 (фото). Сабля из НМРК:

1 , 2 – общий вид; 3 – эфес; 4 – острие (фото А. М. Каирмагамбетова; без масштаба)

Fig. 2 (photo). Saber from NMRK:

1 , 2 – general form; 3 – hilt; 4 – point (photo by A. M. Kairmagambetov; no scale)

няя часть клинка имеет ребро жесткости и двухстороннюю заточку. Считается, что подобный усиленный обоюдоострый конец клинка повышал эффективность нанесения колющих ударов [Кочкаров, 2008. С. 28, 40]. Сохранность оружия достаточно хорошая, что обусловлено наличием сильной окалины на большей части поверхности предмета, образовавшейся, вероятно, из-за длительного пребывания в среде с высокой температурой. Самые заметные следы коррозии выявлены в центральной части клинка. Там же фиксируются и наибольшие повреждения – выбоины и сколы (рис. 3, 1 ). Верхняя часть клинка (у хвостовика) снабжена обой-мицей (ширина 1,5 см) с ярко выраженным «язычком» (длина 9,1 см, ширина 0,5 см). Край обоймицы и «язычка» украшен остроугольными зубчиками (рис. 3, 2 , 3 ).

Узкий хвостовик удлиненно-трапециевидной формы незначительно отогнут в сторону лезвия (общая длина 8,8 см, ширина 1,5 см). В верхней половине хвостовика пробито округлое сквозное отверстие, в которое вставлена заклепка с массивной S-образной шляпкой. На основании особенностей конструкции гарда сабли отнесена к типу «ладьевидных» (подтипу удлиненно-ромбических). По центру «лицевой» стороны гарды пропущено ярко выраженное вертикальное ребро жесткости, выполненное в виде уплощенного валика. Значительно менее заметно продольное горизонтальное ребро жесткости. Длина гарды 12 см, высота (по бортику) в центральной части около 1,5 см.

Рис. 3 (фото). Сабля из частной коллекции: 1 – общий вид; 2 , 3 – эфес (фото Д. Каусылова; без масштаба)

Fig. 3 (photo). Saber from a private collection: 1 – general form; 2 , 3 – hilt (photo by D. Kausylov; no scale)

Сабли из собрания АОИКМ, НМРК и частной коллекции могут быть датированы и атрибутированы на основании типологического анализа.

Сабли со слабоизогнутым остроугольным клинком, снабженные широкой обоймицей с длинным ярко выраженным «язычком» и удлиненно-ромбической гардой «ладьевидной» формы в целом не характерны для длинноклинкового оружия народов Центральной Азии эпохи Древности, раннего и позднего Средневековья, а также Нового времени [Худяков, 1986; Бобров, Пронин, 2012]. Однако они достаточно широко представлены среди материалов, датированных развитым Средневековьем.

Многочисленные кимакские и кипчакские палаши и сабли X–XII вв., найденные в археологических памятниках Казахстана и сопредельных территорий, неоднократно привлекали внимание исследователей [Худяков, 1986. С. 146–149; Горбунов, 2016]. Длинноклинковое оружие кочевников Казахстана XIII–XIV вв. изучено в значительно меньшей степени. Часть находок, датированных данным периодом, до сих пор не введена в научный оборот. Однако в нашем случае в качестве аналогов могут использоваться материалы с территории Южной Сибири и Восточной Европы (см. ниже).

Анализ длинноклинкового оружия кочевников Казахстана кимакского и кипчакского периода показал, что оно генетически близко к рассматриваемым саблям. Так, в частности, многие кимак-ские и кипчакские сабли с территории Казахстана имеют слабоизогнутый остроугольный клинок, оттянутый в сторону лезвия хвостовик, снабженный одинарной заклепкой, а также удлиненно-ромбическую гарду. Однако фиксируются и значительные отличия. Так, для кимакских сабель не характерно наличие на клинке широких обоймиц с длинными ярко выраженными «язычками» [Худяков, 1986. С. 146–149; Горбунов, 2016. С. 131–147].

Значительный интерес представляют результаты сравнительного анализа сабли из АОИКМ, найденной в Северном Казахстане, с образцами длинноклинкового оружия развитого Средневековья с соседних территорий, в частности Горного и Лесостепного Алтая.

Из разрушенной строительными работами насыпи кургана Беш-Озек (Горный Алтай), не содержавшего погребения, происходит слабоизогнутая сабля с удлиненно-ромбической гардой с лопастевидными стержнями крестовины, одной заклепкой на хвостовике, узкой обой-мицей и миниатюрным «язычком» на клинке. По типологическим особенностям данный экземпляр клинкового оружия можно датировать IX–XII вв., а в рамках тюркской культуры – второй половиной IX – первой половиной X в. [Горбунов, 2006. С. 68, 122, 185. Рис. 50, 6 ; 2014. С. 390, 391. Рис. 2, 3 ; С. 392]. Размеры обоймицы и язычка, а также некоторые другие конструктивные особенности позволяют предположить, что данный образец длинноклинкового оружия значительно старше рассматриваемых сабель из Казахстана.

С территории Лесостепного Алтая происходит слабоизогнутая сабля с удлиненно-ромбической гардой, одной заклепкой на отогнутым к лезвию хвостовике, обоймицей и достаточно длинным удлиненно-прямоугольным «язычком» на клинке [Горбунов, 2006. С. 67, 203. Рис. 58, 4 ]. Сабля отнесена автором публикации к оружию сросткинской культуры, т. е. к X–XII вв. [Там же. С. 70]. Не отвергая в принципе такую возможность, отметим, что указанная сабля происходит из числа случайных находок и не привязана к кому-то конкретному надежно датированному археологическому памятнику. В то же время все другие известные сабли, а также мечи и палаши сросткинской культуры не имеют обойм с «язычками» [Там же. С. 197–203, 208]. Это позволяет предположить, что сабля из Лесостепного Алтая может быть датирована несколько более поздним историческим периодом.

Ближайшими аналогами сабель из АОИКМ, НМРК и частной коллекции являются слабоизогнутые сабли и (или) палаши 11 с территории Минусинской котловины, происходящие из кургана 1 памятника Самохвал II, кургана 1 памятника Соян-сее, кургана 12 могильника Черновая. На их клинки наварены широкие обоймицы с длинными «язычками» удлиненнотреугольной формы. Хвостовики снабжены одинарными отверстиями для заклепок. Удлиненно-ромбические гарды имеют характерную «ладьевидную» конструкцию, а нижний конец как минимум двух сабель имеет двустороннюю заточку. Все три образца длинноклинкового оружия из Минусинской котловины датируются XIII–XIV вв. [Худяков, 1997. С. 16, 17, 22, 23; Горелик, 2004. С. 98. Рис. 3, 4 – 6 ].

С территории юга Красноярского края, Хакасии, Кузнецкой котловины, Тывы происходит целая серия близких по конструкции слабоизогнутых сабель и палашей из числа случайных находок, также датируемых преимущественно монгольским временем [Худяков, 1980. С. 37. Табл. V. Рис. 2; Табл. VII. Рис. 1; Ширин, 2003. С. 131–133. Рис. 2, 6 ; Соловьев, 2003. С. 166. Рис. 18; Скобелев, Рюмшин, 2010. С. 146, 148–150].

М. В. Горелик пришел к выводу, что обоймы с «язычками» появились в Центральной Азии и к IX в. были заимствованы хазарами. После падения Хазарского каганата данный конструктивный элемент, по его мнению, быстро исчез из комплекса клинкового оружия западной части Евразии 12. Повторное его появление и распространение на саблях и палашах региона было связано с монгольским завоеванием XIII в. При этом в Южной Сибири, а также в континентальной Восточной Азии традиция изготовления обоймиц с «язычками» не прерывалась. Так, в частности, они присутствуют на длинноклинковом оружии воинов династий Сун, Цзинь, а также саблях и палашах кочевников Южной Сибири [Горелик, 2002. С. 63, 64; 2004; 2008. С. 161]. Весьма вероятно, сабли со слабоизогнутыми клинками, с широкими обоймицами и «язычками», удлиненно-ромбическими «ладьевидными» гардами сформировались на территории Южной Сибири и Центральной Азии еще до монгольской эпохи. Однако их распространение по Евразии в XIII–XIV вв. в значительной степени связано именно с военной экспансией Чингизидов 13.

Еще одним аргументом в пользу датировки сабель из АОИКМ и частной коллекции монгольским временем является наличие на «язычках» их обоймиц остроугольных зубчиков. Подобный декоративный элемент весьма характерен для длинноклинкового оружия народов Великой степи и сопредельных территорий XIII–XIV вв. [Горелик, 2004. С. 98. Рис. 3, 1 , 3 ; The Arts…, 2008. P. 38, 39; Rivkin, Isaac, 2017. P. 74, 76, 77, 84, 86]. Сочетание в одном образце оружия клинка с граненым обоюдоострым острием, удлиненно-ромбической гарды, обой-мицы с длинным «язычком», заклепок щечек рукояти с массивными фигурными (в том числе и S-образными шляпками), также встречается на саблях монгольского времени, происходящих с территории Южной Сибири и Восточной Европы [Скобелев, Рюмшин, 2010. С. 145, 146. Рис. 1; Горелик, Гредунов, 2014. С. 213, 217].

Заключение

Проведенный нами типологический анализ позволяет датировать сабли из АОИКМ, НМРК и частной коллекции монгольским временем, т. е. XIII–XIV вв. Учитывая происхождение подавляющего большинства аналогов длинноклинкового оружия рассматриваемой серии с территории Южной Сибири, можно предположить, что изучаемые сабли являются импортными изделиями. Наиболее вероятно, образцы 1 и 2 были изготовлены мастерами енисейских кыргызов или их соседей. Появление сабель на территории Северного Казахстана могло быть связано с включением Восточного Дашт-и Кипчак в состав Монгольской империи. В то же время нельзя полностью исключать и возможность изготовления таких сабель местными мастерами по популярному образцу длинноклинкового оружия южносибирского производства. Ближайшие аналоги сабли 3 происходят с территории Южной Сибири, Восточной Европы и Северного Кавказа. Наиболее вероятно, что она была ввезена на территорию Северного Казахстана из одного из этих регионов. Судя по состоянию и уровню сохранности гард и клинков, все три сабли могли использоваться на протяжении длительного исторического периода.

Received

18.05.2020

Список литературы Три сабли монгольского времени с территории Казахстана

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Багриков Г. И., Сенигова Т. Н. Открытие гробниц в Западном Казахстане (II-IV и XIV вв.) // Изв. АН КазССР. Серия: Общественные науки. 1968. № 2. С. 71-89.

- Белорыбкин Г. Н. Золоторевское поселение. СПб.; Пенза: Изд-во ПГПУ, 2001. 200 с.

- Бобров Л. А., Пронин А. О. Типология казахских сабель XVI - середины XIX в. // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. СПб.: Изд-во ИИМК РАН; Периферия. 2012. Кн. 2. С. 572-581.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Часть 2. Наступательное вооружение (оружие). 232 с.

- Горбунов В. В. Длинноклинковое оружие тюркской конницы // Война и оружие. Новые исследования и материалы. СПб.: Изд-во ВИМАИВиВС. 2014. Ч. 1. С. 385-401.

- Горбунов В. В. Мечи и сабли кимаков Восточного Казахстана // Война и оружие. Новые исследования и материалы. СПб.: Изд-во ВИМАИВиВС. 2016. Ч. 2. С. 131-147.

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X-XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002. 84 с.

- Горелик М. В. Об одной разновидности евразийских клинков эпохи развитого средневековья // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 1. С. 86-101.

- Горелик М. В. Черкесские воины Золотой Орды (по археологическим данным) // Вестник Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. Нальчик, 2008. Вып. 15. С. 158-189.

- Горелик М. В., Гредунов Е. В. Группа золотоордынских сабель XIV века из частной коллекции в Украине // 1стория зброк Альманах. Киев: Видавець Олег Фшюк, 2014. № 10. С.208-218.

- Кочкаров У. Ю. Вооружение воинов Северо-Западного Предкавказья VIII - XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: ТАУС, 2008. 176 с.

- Матюшко И. В. Захоронение забальзамированного воина XIII-XIV вв. на левобережье Ир-тека // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2008. Т. 6: Золото-ордынское время. С. 141-156.

- Максимова А. Г. Погребение воина XIV в. // Вестник АН КазССР. 1965. № 6 (243). С. 85-91.

- Скобелев С. Г., Рюмшин М. А. Новые материалы по длинноклинковому оружию енисейских кыргызов в развитом и позднем Средневековье // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, № 7: Археология и этнография. С. 144-154.

- Соловьев А. И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение: от каменного века до средневековья. Новосибирск: Инфолио-пресс, 2003. 224 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Военное дело кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. 160 с.

- Ширин Ю. В. Средневековые случайные находки предметов вооружения из Горной Шо-рии // Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. С. 130-134.

- Rivkin K., Isaac B. A Study of the Eastern Sword. Printed in Mankato, 2017, 360 p.

- The Arts of the Muslim Knight. The Furusiyya Art Foundation Collection. Milan, Skira, 2008, 416 p.