Три сарматских кинжала с подножия горы Торатау

Автор: Николаев Сергей Юрьевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Публикуются три сарматских кинжала, найденные при распашке поля у подножия горы Торатау в Южном Приуралье. Дается их подробное описание. Констатируется, что два кинжала несут признаки сложившегося раннесарматского типа клинкового оружия. Они датируются III-I вв. до н.э., их находка подтверждает факт активного заселения сарматами правобережья реки Белой в это время. Третий кинжал несет в себе ряд архаичных черт, имеет близкие аналогии в Прохоровском могильнике и среди случайных находок на левом берегу р. Белой. Он датируется IV-III вв. до н.э. Отмечается, что основной территорией расселения ранних кочевников в Южном Приуралье является левобережье р. Белой. Дается описание топографии места находки кинжалов. Показано, что по своим физико-географическим характеристикам эта территория представляет собой замкнутую долину, ограниченную со всех сторон рекой, горами Торатау и Куштау и пологими хребтами, идущими вдоль реки Белой. Делается вывод о том, что в данном случае был реализован «долинный» вариант расселения ранних кочевников, а также о том, что заселение правобережья реки Белой происходило, по всей видимости, с ее левого берега. Данная территория была естественной периферией расселения кочевников на Южном Приуралье во второй половине - конце I тыс. до н.э.

Южный урал, правобережье реки белой, гора торатау, ранние кочевники, скифо-сарматское время, прохоровская культура, случайные находки, кинжалы, система расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/149139563

IDR: 149139563 | УДК: 903.2(470.57):397 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.2.11

Текст научной статьи Три сарматских кинжала с подножия горы Торатау

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Цитирование. Николаев С. Ю., 2021. Три сарматских кинжала с подножия горы Торатау // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 2. С. 204–213. DOI:

Основной территорией, на которой в Южном Приуралье происходило расселение кочевников скифо-сарматского времени, являлось левобережье реки Белой. Именно там известны как погребальные комплексы (Старые Киишки, Бишунгарово, Леканды и др.), так и массовые, так называемые случайные находки мечей и кинжалов, связанные именно с кочевавшими здесь группами номадов [Археологическая карта Башкирии, 1976, с. 140–161; Исмагилов, 2001; Савельев, Николаев, 2020; Николаев, 2019; 2021а; 2021б; и др.].

На правом берегу реки Белой, в достаточно узкой (не более 25 км) полосе между рекой и Уральскими горами, в настоящее время известно лишь одно погребение, относящееся к ранним кочевникам – впущенное в насыпь кургана 3 Береговского могильника в Мелеузовском районе Башкирии [Горбунов, Иванов, 1992, с. 105]. Какие-либо иные погребальные или поселенческие сарматские памятники на этой территории неизвестны. Зато зафиксировано около десятка опубликованных на настоящий момент случайных находок мечей и кинжалов как савроматского, так и сарматского типа. Иная картина наблюдается на противоположном, левом берегу реки, где известны как многочисленные могильники, так и находки мечей и кинжалов.

В настоящей статье публикуются данные по трем кинжалам, найденным в 1980-е годы на правом берегу реки Белой, на пашне у подножья шихана Торатау возле руин лагеря системы ГУЛАГ, местными жителями при проведении полевых работ. Место находки расположено в 2 км к северу от села Урман-Биш-кадак Ишимбайского района Башкирии и в 8 км к юго-востоку от г. Стерлитамак. Они были переданы в школьный музей села Ур-ман-Бишкадак, где хранятся и поныне. В 2019 г. экспедицией ИИЯЛ УФИЦ РАН в ходе обследования территории проектируемого геопарка «Торатау» эти кинжалы были сфотографированы, зарисованы и описаны.

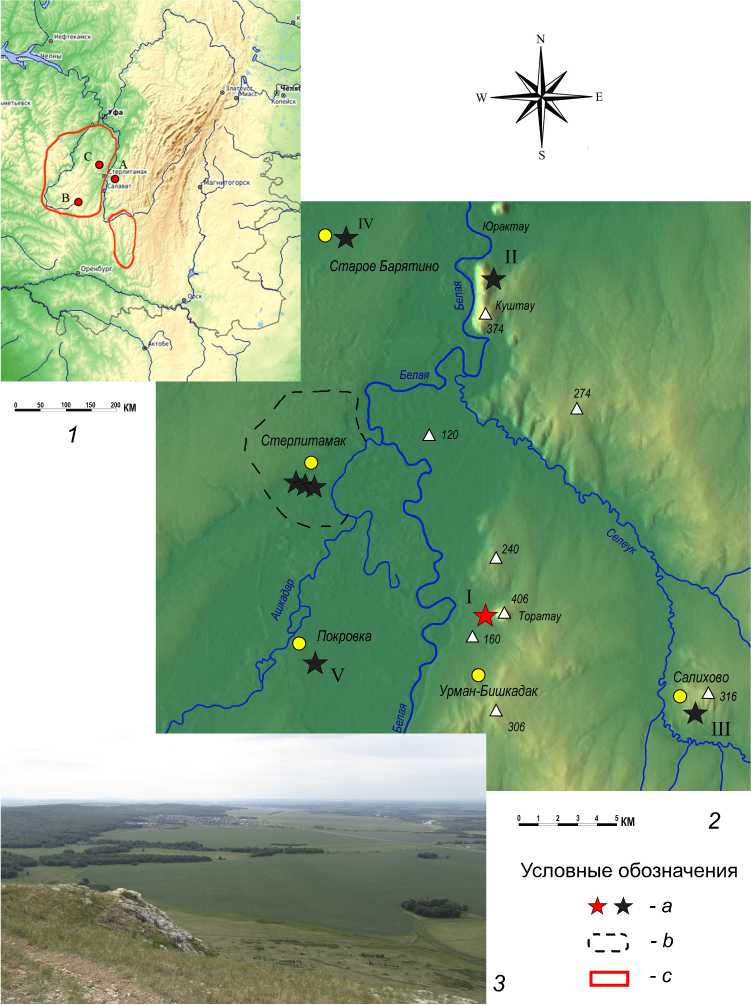

Кинжал 1. Общая длина кинжала 35 см, кончик клинка отсутствует (рис. 2,1). Навер-шие не сохранилось, от него осталась только небольшая (диаметром не более 0,8 см и тол- щиной 1–2 мм) площадка (место сварки?). Рукоять в сечении ромбическая, ее длина 6,2 см, ширина 0,6–1 см, плавно расширяющаяся к перекрестью. В 1 см от места крепления навершия ребро ромба расковано. Перекрестье прямое, его длина 6,8 см, ширина 0,6 см. Оно сдвинуто со своего первоначального места и расположено на 0,7 см ниже места перехода рукояти в клинок. Клинок вытянуто-треугольной формы, ромбовидный в сечении. Сохранившаяся длина клинка 27,7 см (первоначально – не более 30–31 см), ширина возле перекрестья 3,9 см, возле обломанного кончика 1 см, максимальная толщина 0,6 см.

В целом все основные элементы кинжала (без учета отсутствующего навершия) соответствуют классическому прохоровскому типу, наиболее частому среди так называемых случайных находок в Южном Приуралье [Мошкова, 1963, с. 33–35, табл. 18, 19; 1974, с. 11–14, рис. 1, 52–55 , 2, 69–71 ; Горбунов, Исмагилов, 1976, с. 234–235; Исмагилов, 2001, табл. IV–IX; Савельев, Николаев, 2020, рис. 1, 1 , 2 ; Николаев, 2019, рис. 2; 2021б, рис. 2, 3, 1 , 2 , 4, 5, 1 , 4 ].

Кинжал 2. Общая длина кинжала 39 см (рис. 2, 2 ). Навершие кольцевидное (или разомкнутое кольцевидное), частично обломано, длина сохранившейся части 4 см, в сечении овальное, диаметр дрота 0,5 см. Рукоять прямоугольная в сечении, длиной 8 см, шириной 1,3 см, толщиной 0,6 см. Перекрестье брусковидное, слегка изогнуто в сторону клинка, его длина 5,5 см, ширина 0,4 см. Клинок вытянуто-треугольной формы, ромбовидный в сечении. Его длина 30,6 см, толщина в месте сечения 0,7 см. От перекрестья с обеих сторон клинка на длину 13,5 см идут по два дола шириной 4 мм, треугольные в сечении.

Очевидно, что кинжал несет в себе признаки двух типов клинкового оружия – форма перекрестья и клинка, а также его сечение соответствуют сложившемуся прохоровскому типу, в то время как рукоять и навершие более характерны для среднесарматского типа. Ранее уже отмечалось большое количество мечей и кинжалов, сочетающих в себе признаки обоих типов, как среди «случайных»

находок Южного Приуралья, так и в погребальных комплексах [Савельев, Николаев, 2020; Николаев, 2021а; 2021б].

Кинжалы 1 и 2 имеют аналоги в Бишун-гаровских курганах [Пшеничнюк, 1983, табл. X, 8 , XI, 7 , XXII, 8 , XXIII, 14 , 15 ] и в курганах у д. Старые Киишки [Садыкова, 1962а, табл. III, 11 , 13 , IX, 8 , XII, 3 ; Садыкова, 1962б, рис. 2, 12 ]. Оба могильника датируются III– II вв. до н.э. [Пшеничнюк, 1983, с. 77; Садыкова, Васильев, 2001, с. 65–68; Федоров 2011, с. 37; Скрипкин, 2017, с. 65–86]. Позднее – во второй половине II – I в. до н.э. – носители прохоровской культуры практически покидают Южное Приуралье севернее возвышенностей Общего Сырта. Известны только единичные могильники с очень бедным инвентарем (Ново-Калкашевский [Акбулатов, 1998], Набережный могильники). Каких-либо исследований по типологии, позволяющих выделить ранние и поздние признаки из всего массива прохоровских мечей и кинжалов, что вывело бы на построение эволюционной схемы развития прохоровского клинкового оружия, в настоящее время также не проводилось. В связи с этим оба публикуемых кинжала по тенденции могут быть датированы III–II вв. до н.э., однако не исключено их существование в Южном Приуралье и в I в. до н.э., вплоть до рубежа эр и даже несколько позже.

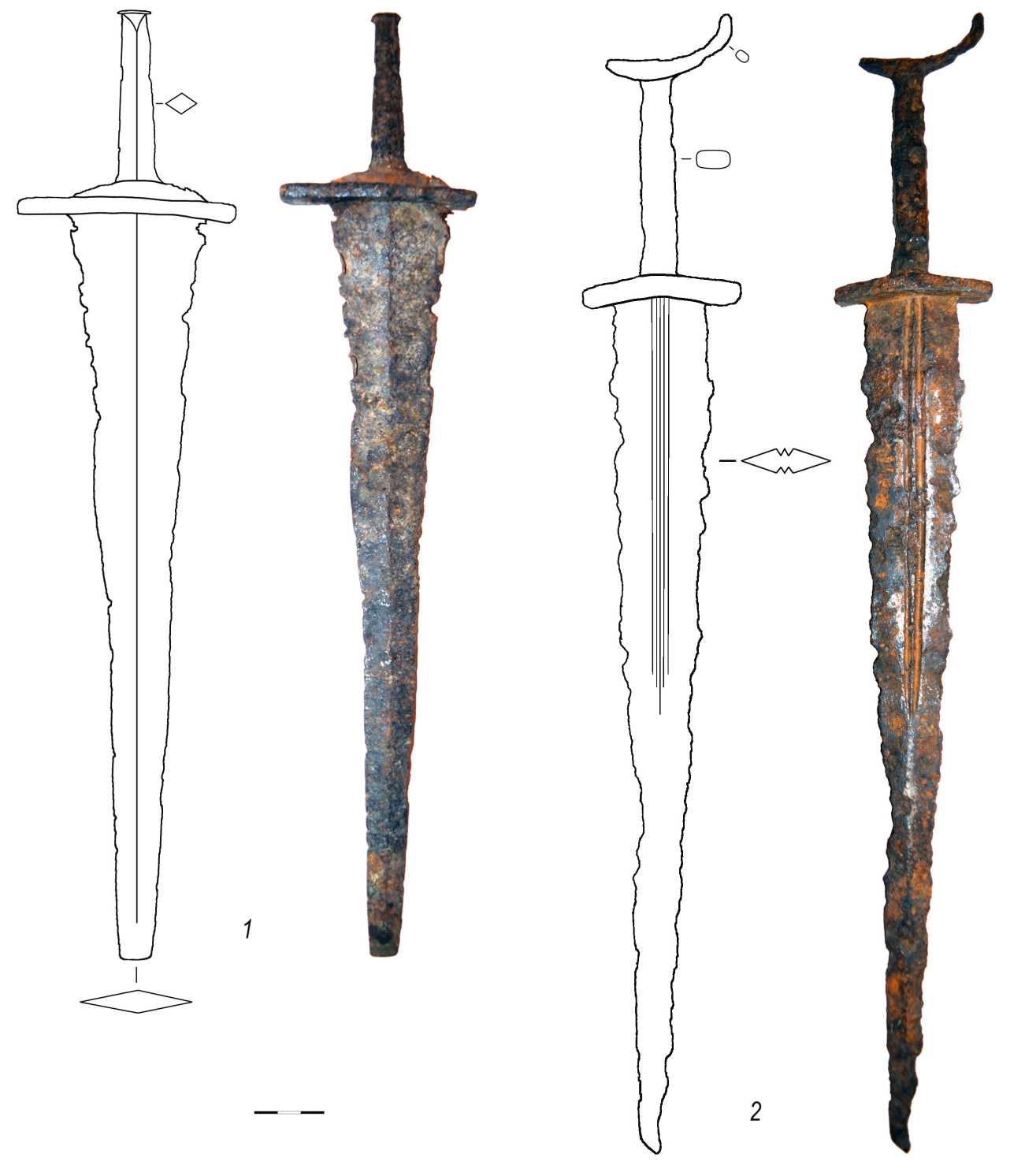

Кинжал 3. Общая длина кинжала 33 см, сохранился полностью (рис. 3, 1 ). Навершие прямое, общая длина 7,3 см, в сечении округлое, диаметр дрота возле рукояти 1 см, сужается к кончикам антенн до 0,5–0,6 см. Рукоять длиной 8 см, шириной 1,8–2 см, двутавровая в сечении. Ее толщина 0,7 см, глубина желобка составляет 3 мм. Перекрестье прямое, брусковидное, длиной 5,1 см, очень широкое (1,3 см) и очень тонкое (0,5 см). Длина клинка 22,5 см, сечение линзовидное, до середины лезвия параллельны, далее форма клинка вытянуто-треугольная. Ширина клинка возле перекрестья 3,5 см, максимальная толщина 0,3 см.

Все элементы кинжала несут в себе достаточно ранние признаки: прямое, массивное навершие и не менее массивное перекрестье, двутавровая рукоять и линзовидный в сечении клинок с параллельными до середины лезвиями. Полная аналогия такому кинжалу об- наруживается в погребении 2 кургана 2 Прохо-ровского могильника, расположенного в 100 км к юго-западу от Торатау (рис. 3,2). Л.Т. Яблонский датировал его IV–III вв. до н.э. [Яблонский, 2010, с. 76, рис. 50,30]. Схожий кинжал известен также и среди случайных находок в пос. Сосновка, на левом берегу р. Белой, в 33 км к северу – северо-западу от Торатау [Исмагилов, 2001, с. 121, табл. III,22]. Несмотря на отличия в сечении клинка, в остальном данный экземпляр несет те же архаичные признаки, что и кинжал из Урман-Бишка-дака (рис. 3,3). Подробный анализ кинжалов с архаичными чертами, в том числе с двутавровой рукоятью, дал В.К. Федоров, проанализировав выборку из двух десятков образцов клинкового оружия, справедливо определив их как финальный этап при смене оружия переходного типа классическим прохоровским и датировав концом IV – III в. до н.э. [Федоров, 2008, с. 74–76].

Место находки кинжалов расположено примерно в 300–400 м к западу – юго-западу от склона горы Торатау, на второй надпойменной террасе правого берега реки Белой (рис. 1). Сама река протекает на 2 км западнее. Долина реки на данном участке с востока ограничена идущим вдоль реки залесенным хребтом высотой около 140 м. В 13 км к северу от места находки кинжалов, возле ныне не существующего шихана Шахтау, долина пересекается впадающим в р. Белую ее правым притоком р. Селеук. Далее долина продолжается вдоль другого хребта высотой до 150 м и через 3 км упирается в расположенный непосредственно возле реки шихан Куштау, где также известна находка кинжала прохоровско-го времени с разомкнутым кольцевидным на-вершием [Исмагилов, 2001, с. 125, табл. X, 96 ]. Таким образом, гора, хребет и река образуют практически замкнутую долину.

Общие размеры рассматриваемого участка долины р. Белой составляют 20 х 8 км (в самом широком ее месте). Широкая (до 4,5–5 км) пойма образует заливные луга. Долина пересечена большим количеством небольших рек и ручьев, впадающих в р. Белую.

Ранее уже отмечались два варианта расселения ранних кочевников Южного Приуралья, зависящие от рельефа местности.

В первом случае кочевники селились в долине относительно крупной реки, ограниченной с внешней стороны возвышенностями, которые являются естественными границами «волостей» [Савельев, 2016; 2018]. Во втором – центром «волости», или «соты», являлась водораздельная возвышенность, а естественными границами становились окружающие ее реки. Второй вариант расселения более свойственен относительно ровному рельефу обживаемой территории и хорошо выделяется на левобережье р. Белой [Николаев, 2019; Савельев, Николаев, 2020]. В рассматриваемом случае налицо именно первый, «долинный» вариант. Два хребта и река Белая образовали естественные границы освоенной территории.

Находка первых двух кинжалов (№ 1 и № 2), с классическими прохоровскими признаками, дополнительно подтверждает факт того, что правобережье реки Белой в его степной части плотно осваивалось ранними кочевниками в III–II вв. до н.э.

Исходя из физико-географических данных, освоение сарматами правобережья р. Белой могло идти двумя путями. Они могли прийти туда с юга, из долины р. Большой Ик, и далее на север вдоль западных склонов Уральских гор. Второй вариант заселения – с запада, с левобережья реки Белой, освоенного ранними кочевниками еще с савроматского времени [Савельев, 2016, с. 244].

Находка третьего кинжала, с архаичными чертами, имеющего прямую аналогию в Прохоровском могильнике и на левом берегу р. Белой, говорит о том, что заселение сарматами правого берега, скорее всего, проходило именного с ее левобережья. Таким образом, предгорное правобережье реки Белой являлось на данной широте естественной периферией расселения кочевников во второй половине – конце I тыс. до н.э.

ПРИЛОЖЕНИЯ

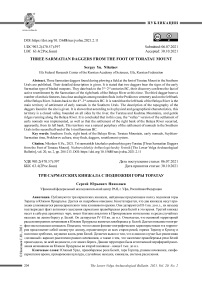

Рис. 1. Находки кочевнического клинкового оружия:

-

1 – общая карта Южного Урала (A – гора Торатау; B – Прохоровские курганы; C – пос. Сосновка);

-

2 – ландшафтная карта долины р. Белая на широте горы Торатау (I – находки кинжалов около г. Торатау;

-

I –V – прочие случайные находки мечей и кинжалов); 3 – вид на место находки кинжалов, долину р. Белая и хребет вдоль нее с вершины г. Торатау.

Условные обозначения: a – места случайных находок мечей и кинжалов; b – границы современной городской застройки; c – ареал распространения случайных находок мечей и кинжалов в Южном Приуралье (по: [Савельев, 2016, с. 242, рис. 1] с дополнениями автора)

-

Fig. 1. Finds of nomadic bladed weapons:

-

1 – general map of the Southern Urals (A – Toratau mountain; B – Prokhorovka kurgans; C – Sosnovka village);

-

2 – landscape map of the Belaya River valley at the latitude of Mount Toratau (I – finds of daggers near Toratau;

I–V – other accidental finds of swords and daggers); 3 – view of the site of the discovery of daggers, the valley of the Belaya River and the ridge along it from the top of Toratau.

Symbols: a – places of accidental finds of swords and daggers; b – the boundaries of modern urban development; c – the area of distribution of accidental finds of swords and daggers in the Southern Urals (after: [Savelev, 2016, p. 242, fig. 1] with additions by the author)

Рис. 2. Гора Торатау. Находки кочевнического клинкового оружия:

1 – кинжал 1; 2 – кинжал 2 (фото М.М. Румянцева, рисунок и компьютерная обработка автора) Fig. 2. Mount Toratau. Finds of nomadic bladed weapons:

1 – dagger 1; 2 – dagger 2 (photo by M.M. Rumyantsev, drawing and computer processing by author)

Рис. 3. Гора Торатау. Находки кочевнического клинкового оружия:

-

1 – кинжал 3 (фото М.М. Румянцева, рисунок и компьютерная обработка автора);

-

2 – кинжал из погребения 2 кургана 2 Прохоровского могильника ( 2а – рисунок автора, 2б – по: [Яблонский, 2010, с. 76, рис. 50, 30 ]); 3 – кинжал из пос. Сосновка (по: [Исмагилов, 2001, с. 121, табл. III, 22 ])

Fig. 3. Mount Toratau. Finds of nomadic bladed weapons:

-

1 – dagger 3 (photo by M.M. Rumyantsev, drawing and computer processing by the author);

-

2 – a dagger from the burial of 2 barrows 2 of the Prokhorovsky kurgan cemetery ( 2а – drawing by the author,

2б – after: [Yablonskiy, 2010, p. 76, fig. 50, 30 ]); 3 – dagger from the village Sosnovka

(after: [Ismagilov, 2001, p. 121, table III, 22 ])

Список литературы Три сарматских кинжала с подножия горы Торатау

- Акбулатов И. М., 1998. Ново-Калкашский II курганный могильник на р. Стерля // Уфимский археологический вестник. Вып. 1. С. 121–137.

- Археологическая карта Башкирии, 1976. М. : Наука. 264 с.

- Горбунов В. С., Исмагилов Р. Б., 1976. Новые находки мечей и кинжалов савромато-сарматского времени в Башкирии // Советская археология. № 3. С. 229–247.

- Горбунов В. С., Иванов В. А., 1992. Новые памятники ранних кочевников в Южном Приуралье // Проблемы хронологии сарматской культуры. Саратов : Изд-во Сарат. гос. ун-та. С. 99–109.

- Исмагилов Р. Б., 2001. Клинковое оружие эпохи ранних кочевников из Южного Приуралья (случайные находки) // Уфимский археологический вестник. Вып. 3. С. 117–147.

- Мошкова М. Г., 1963. Памятники прохоровской культуры. САИ. Вып. Д1-10. М. : Изд-во Акад. наук СССР. 56 с., 32 табл.

- Мошкова М. Г., 1974. Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М. : Наука. 51 с.

- Николаев С. Ю., 2019. Комплекс сарматского клинкового оружия из окрестностей сел Куезбашево и Бишкаин в Южном Приуралье // Уфимский археологический вестник. Вып. 19. С. 69–77. DOI: https://doi.org/10.31833/uav.2019.19.006.

- Николаев С. Ю., 2021а. Мечи и кинжалы с кольцевидным навершием: случайные находки с территории Южного Приуралья // Археология евразийских степей. № 2. С. 170–174. DOI: https://doi.org/10.24852/2587-6112.2021.2.170.174.

- Николаев С.Ю., 2021б. Случайные находки мечей и кинжалов ранних кочевников северо-восточной периферии степей Южного Приуралья (вторая половина I тыс. до н.э. – рубеж эр) // Уфимский археологический вестник. 2021. Т. 21, № 1. С. 128–144. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.012.

- Пшеничнюк А. Х., 1983. Культура ранних кочевников Южного Урала. М. : Наука. 199 с.

- Савельев Н. С., 2016. Мечи и кинжалы в культовой практике кочевников Южного Приуралья скифо-сарматского времени (пространственный анализ «случайных» находок) // Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии : материалы IX Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Оренбург : Изд-во ОГПУ. С. 241–253.

- Савельев Н. С., 2018. Находки мечей и кинжалов скифо-сарматского времени из юго-западных предгорий Южного Урала (к вопросу об освоении территории и особенностях расселения кочевников) // Oriental Studies. Т. 11, № 4. С. 24–31.

- Савельев Н. С., Николаев С. Ю., 2020. Комплекс сарматских кинжалов из окрестностей с. Толбазы в Южном Приуралье // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 1. С. 149–166. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2020.1.8.

- Садыкова М. Х., 1962а. Сарматский курганный могильник у дер. Старые Киишки // Археология и этнография

- Башкирии. Т. 1. Уфа : Башкир. фил. Акад. наук СССР. С. 88–122.

- Садыкова М. Х., 1962б. Сарматские памятники Башкирии // Материалы и исследования по археологии СССР.

- Вып. 115. М. : Изд-во Акад. наук СССР. С. 242–273.

- Садыкова М. Х., Васильев В. Н., 2001. Поздние прохоровцы в Центральной Башкирии // Уфимский археологический вестник. Вып. 3. С. 55–80.

- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 293 с.

- Федоров В. К., 2008. О датировке 1-4 Прохоровских курганов // Уфимский археологический вестник. Вып. 8. С. 69–90.

- Федоров В. К., 2011. Курган 12 могильника Старые Киишки // Уфимский археологический вестник. Вып. 11. С. 28–38.

- Яблонский Л. Т., 2010. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М. : Таус. 384 с.