Трофическая активность педофауны двух садов г. Санкт-Петербурга (опыт использования экспресс-метода Bait-Lamina Test)

Автор: Кузьмина А.А., Пятина Е.В., Жукова Е.А., Горбунова Е.А., Сухачева Е.Ю.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Спецвыпуск по результатам молодежной конференции

Статья в выпуске: S1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Растительный и почвенный покровы городов служат их экологическим каркасом. При этом немаловажную роль в урбоэкосистемах играют почвенные беспозвоночные. Интегральным показателем состояния педофауны является ее трофическая активность. В работе определена трофическая активность макрои мезопедофауны в почвах садов Русского музея (г. Санкт-Петербург) экспресс-методом baitlamina test (BLT). Средние значения степени потребления приманки педобионтов составили 10.9 ± 1.6% для Летнего сада и 8.5 ± 3.5% для Михайловского сада. Установлена вариабельность показателей трофической активности между разными пробными площадями: в Летнем саду она варьирует от 2 ± 6.2% до 21.8 ± 8.4%, а в Михайловском саду - от 2.8 ± 4.5% до 19.3 ± 8.8%. Отмечено различие в трофической активности внутри вегетационного сезона. Наименьшая степень потребления приманки (менее 2%) отмечалась в наиболее сухие и жаркие месяцы в середине вегетационного периода, а наибольшая (в пределах 19-22%) - в начале и конце вегетационного периода при наиболее благоприятных гидротермических условиях.

Трофическая активность, педофауна, урбоэкосистемы, bait-lamina test

Короткий адрес: https://sciup.org/143183578

IDR: 143183578 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-SPYC-105-125

Текст статьи Трофическая активность педофауны двух садов г. Санкт-Петербурга (опыт использования экспресс-метода Bait-Lamina Test)

В настоящее время в связи со стремительной урбанизацией и видоизменением городских ландшафтов возрастает интерес к зеленым насаждениям и почвам урбоэкосистем, которые выполняют роль экологического каркаса города. Урбанизация ведет к образованию искусственных экосистем, характеризующихся нарушенными связями между их различными компонентами и повышенным давлением на почвы (Еремченко и др., 2016). Несмотря на это, городские почвы вносят существенный вклад в функционирование урбоэкосистем за счет выполняемых ими экологических функций (Добровольский, Никитин, 2000). Помимо поддержания биоразнообразия, аккумуляции и трансформации техногенных веществ, обезвреживания патогенной микрофлоры и др., городские почвы отвечают за поддержание состояния зеленых насаждений (Васенев и др., 2018; Новиков и др., 2021). Именно поэтому почвенно-экологический мониторинг играет важную роль при выявлении причин нарушения их состояния. Значимая роль в регуляции экосистемных процессов принадлежит почвенной биоте (Adhikari, Hartemink, 2016). Исследование макропедофауны общепринятым методом ручной разборки почвенных проб приводит к нарушению травянистого покрова. Из-за неизбежной потери эстетического вида газона применить данный метод на территориях садово-парковых комплексов невозможно. Оценить функционирование почвенной биоты можно с помощью интегрального показателя трофической активности (ТА) почвенных сапрофагов (Бергман и др., 2017). Данный показатель отражает функционирование почвенной биоты и хорош тем, что зависит не только от количества почвенных сапрофагов, но и от их физиологического состояния, которое, в свою очередь, определяется химическими и физическими (температура и влажность) свойствами почвы, а также наличием и качеством доступной в верхней части профиля пищевой базы (Савин и др., 2007; Gongalsky et al., 2008; Simpson, 2012; Scheunemann, Russell, 2023;).

Одним из малозатратных, быстрых и не нарушающих городские ландшафты методов почвенно-зоологического мониторинга является метод bait-lamina test (BLT). Метод BLT был предложен в начале 1990-х- годов немецким ученым von Törne (von Törne, 1990) и широко применяется за рубежом в экологических и экотоксикологических исследованиях (Larink, 1993; André et al., 2009; Jänsch et al., 2017). Суть этого метода заключается в оценке скорости потребления за определенное время почвенными сапрофагами помещенной в почву растительной приманки.

Целью работы являлось определение трофической активности почвенных беспозвоночных и особенности ее изменения в течение вегетационного периода на примере садов Русского музея г. Санкт-Петербурга. В ходе работы проверена гипотеза о том, что трофическая активность почвенных беспозвоночных в условиях урбоэкосистем на территориях садов и парков, расположенных в непосредственной близости друг от друга, характеризуется сходными показателями.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Место проведения. Исследование проводилось в Центральном районе Санкт-Петербурга на территории садов Русского музея (рис. 1). В Михайловском саду в летний период осуществляется ежедневный полив газонов, в Летнем саду полив практически не производится. В садах на газоны вносятся органоминеральные удобрения, осуществляется уход за зелеными насаждениями, уборка опавшей листвы и пр.

Почвенный покров Летнего и Михайловского садов представлен преимущественно урбостратоземами (Urbic Technosol) (Субота и др., 2021; Бахматова и др., 2022). В связи с регулярным изъятием напочвенного опада подстилка слабо выражена.

Площадь проективного покрытия и флористический состав исследуемых участков неоднородны. Среди древесных насаждений доминирует липа ( Tilia sp.) – в Летнем саду на ее долю приходится более 60% древостоя, а в Михайловском саду – более 50%. Достаточно разнообразен кустарничковый покров. Доминирующими видами в составе газонов парка являются газонные злаки ( Festuca rubra v. angustifolia , F. pratensis Huds., Poa pratensis L.). Кроме того, в результате воздействия постоянной рекреационной нагрузки на территории газонов Михайловского сада обычны сорно-рудеральные виды, а в Летнем саду отмечено разрастание неморальных видов и мхов ( Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop., Rhythidiadelphus squarrosus Hedw. и др.) (Жукова, Мельников, 2016; Жукова, Петрова, 2019).

Bait-lamina test. В работе определялась ТА представителей групп мезопедофауны, к которой относят почвенных беспозвоночных с размером тела от 0.2 до 2 мм, и макропедофауны, к которой относят беспозвоночных размером более 2 мм (Wallwork, 1970). Для определения ТА в 2023 г. заложены пробные площади размером 1 × 1 м: шесть – в Летнем саду и пять – в Михайловском. Пробные площади расположены в пределах участков, где проводятся многолетние экологические мониторинговые исследования, в том числе для выявления причин возникновения изменений в состоянии растительного покрова (Жукова и др., 2017; Жукова,

Петрова, 2019). Определение производилось с помощью приманочных пластин по методу bait-lamina test (von Törne, 1990). Для этого были использованы стандартные пластины из твердого пластика длиной 12 см с располагающимися через каждые 5 мм 16 отверстиями диаметром 1.5 мм. Отверстия в пластинах заполнялись приманкой из смеси измельченной крапивы и микрокристаллической целлюлозы в соотношении 3 : 7. Доказано, что потребителями приманки выступает весь комплекс сапротрофной мезо- и макропедофауны, однако основной вклад в ее потребление среди макропедофауны вносят представители семейства люмбрицид ( Lumbricidae ), а среди мезопедофауны – представители семейства энхитреид ( Enchytraeidae ) (Kratz, 1998; Helling, 1998; Gardi et al., 2009) (рис. 2).

Рис. 1. Схема расположения садов Русского музея.

Fig. 1. Scheme of the Russian Museum's gardens.

На каждой пробной площади в предварительно сделанные ножом надрезы методом “конверта” устанавливались по 25 пластин так, чтобы их верхние отверстия находились на глубине 0.5 см от поверхности почвы (Воробейчик, Бергман, 2020). При установке пластин избегали приствольных участков.

Длительность экспонирования пластин составляла 7 дней. Степень потребления приманки в каждом отверстии пластин визуально оценивалась в лабораторных условиях. Были подсчитаны средние значения объема потребленной приманки на каждой из площадок. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, где 0 – не тронуто; 0.25 – съедено 25%; 0.5 – 50%; 0.75 – 75%; 1 – перфорировано полностью. Выбор пятибалльной шкалы обусловлен увеличением точности и устойчивости к погрешностям, связанным со случайным повреждением приманки (Бергман и др., 2017). Всего было произведено 21.8 тыс. измерений.

Определение трофической активности проводилось во второй половине каждого месяца с мая по сентябрь. Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков за периоды исследований оценивались по данным Объединенной гидрометеорологической станции г. Санкт-Петербург (ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”).

Химические параметры почв. Для проведения химического анализа в августе 2023 г. на исследуемых участках были отобраны пробы почв. Содержание гумуса определялось по методу Тюрина, величина водного и солевого pH – потенциометрически, гидролитическая кислотность (Нг) и сумма обменных оснований (S) – по методу Каппена (Аринушкина, 1961). На основании полученных параметров рассчитана степень насыщенности основаниями (V).

Статистическая обработка материалов. Обработка результатов проводилась в программах MS Excel и PAST 4.15. Сравнение ТА между садами проводилось по критерию Краскела– Уоллиса при выбранном уровне значимости 0.05. Корреляционный анализ выполнен по коэффициенту раноговой корреляции Спирмена.

Рис. 2. Приманочная пластина с ювенильной особью дождевого червя, поедающего приманку.

Fig. 2. A juvenile earthworm eating the bait from BLT lamina.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средняя степень потребления приманки почвенными сапрофагами за весь период исследования в пределах всех пробных площадей Летнего сада варьировала от 2 ± 6.2% до 21.8 ± 8.4%, Михайловского сада – от 2.8 ± 4.5% до 19.3 ± 8.8%. Среднесуточная степень потребления приманки составила 1.6 ± 1.3% для Летнего сада и 1.2 ± 0.8% – для Михайловского сада. Полученные цифры указывают на то, что продолжительность экспозиции была достаточной и результаты соответствуют литературным данным (Безкоровайная и др., 2017; Klimek, Niklińska, 2020).

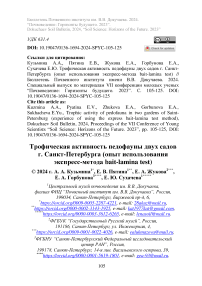

Также были выявлены различия в ТА почвенных беспозвоночных как между пробными площадями, так и в отдельные периоды вегетационного сезона (рис. 3) (Kruskal–Wallis test; H = 24.1;

p < 0.05). Наибольшая ТА была зафиксирована для Летнего сада на пробных площадях ЛС1 и ЛС2, для Михайловского сада – МС1. Наименьшая ТА отмечена на площадях ЛС4–ЛС6 для Летнего сада и МС4 – для Михайловского сада. Наибольшая ТА для обоих садов была отмечена в мае. Для Летнего сада средняя по всем площадкам степень потребления приманки в мае составила 21.8 ± 8.4%, для Михайловского сада – 19.3 ± 8.8%. Наименьшая ТА была отмечена в Летнем саду в июне (степень потребления приманки – 2 ± 6.2%), в Михайловском саду – в июле (степень потребления приманки – 2.8 ± 4.5%).

Почвы Летнего и Михайловского садов характеризуются близкими к нейтральным значениями рН, средней обеспеченностью C орг и высокой степенью насыщенности основаниями (табл. 1). Результаты корреляционного анализа (r ≤ ± 0.5) показали отсутствие статистически значимой связи между трофической активностью и основными химическими свойствами почв (при n = 11 значимый коэффициент корреляции r ≥ 0.6 1 и t r = 2.26).

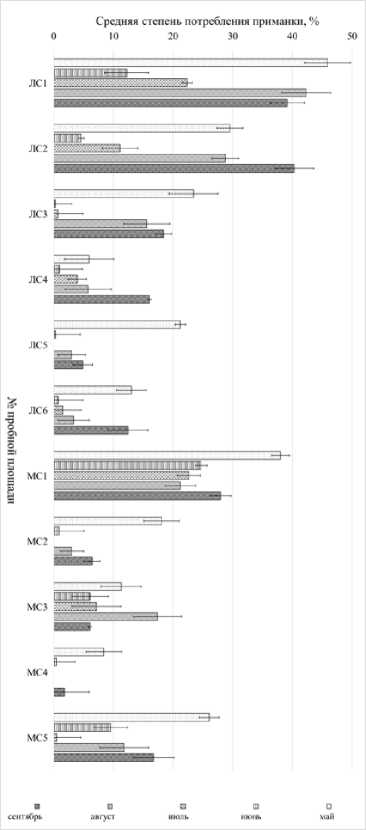

Другой причиной различий в ТА может быть неоднородность гидротермических условий (Scheunemann, Russell, 2023). В июне–июле фиксировалось падение ТА по всем пробным площадям (рис. 3), тогда как в мае, августе и сентябре наблюдалось ее повышение. Это может быть связано с возможным превышением среднесуточной температуры воздуха относительно климатической нормы в период исследования (Климат Санкт-Петербурга…) (рис. 4).

Данное предположение не подтверждается корреляционным анализом, т. к. полученное значение r = -0.9 не достигает уровня статистической значимости (при n = 5 r ≥ 0.94), что может быть обусловлено как небольшой выборкой, так и влиянием более мощного по силе фактора, не учтенного в данном исследовании.

Среднесуточная температура июня в период измерения ТА превышала климатическую норму на 5.5 °C. В июле и августе превышений климатической нормы зафиксировано не было. В мае и сентябре также наблюдалось превышение значений температуры воздуха (на 3.4 °C и 3.7 °C соответственно), однако, ТА в эти месяцы была значительно выше, чем в другие.

Таблица 1. Основные химические свойства почв садов Русского музея

Table 1. Main chemical characteristics of soils in the gardens of the Russian Museum

|

Место отбора |

№ пробной площади |

С орг , % |

рН |

Нг, мг-экв/100 г почвы |

S, мг-экв/100 г почвы |

V, % |

|

|

водн. |

сол. |

||||||

|

Михайловский сад |

М1 |

2.40 |

6.73 |

5.95 |

3.0 |

14.4 |

83.0 |

|

М2 |

4.14 |

7.37 |

7.15 |

0.2 |

41.9 |

99.5 |

|

|

М3 |

3.43 |

6.43 |

5.61 |

3.3 |

16.9 |

83.7 |

|

|

М4 |

4.20 |

7.00 |

6.54 |

1.1 |

29.6 |

96.4 |

|

|

М5 |

3.52 |

7.12 |

6.60 |

0.9 |

24.1 |

96.5 |

|

|

Летний сад |

Л1 |

2.82 |

7.36 |

6.96 |

0.9 |

22.6 |

96.3 |

|

Л2 |

3.29 |

6.97 |

6.40 |

1.8 |

19.9 |

91.9 |

|

|

Л3 |

3.08 |

6.40 |

5.65 |

2.2 |

17.4 |

88.8 |

|

|

Л4 |

2.56 |

6.70 |

5.93 |

2.6 |

14.4 |

84.6 |

|

|

Л5 |

3.36 |

7.70 |

7.48 |

0.4 |

46.4 |

99.1 |

|

|

Л6 |

2.82 |

6.59 |

5.71 |

3.5 |

14.9 |

81.0 |

|

Примечание. Hг – гидролитическая кислотность, S – сумма обменных оснований, V – степень насыщенности основаниями.

Note. Hг – hydrolytic acidity, S – sum of exchangeable bases, V – degree of saturation with bases.

Рис. 3. Степень потребления приманки на пробных площадях садов Русского музея (МС – Михайловский сад, ЛС – Летний сад).

Fig. 3. Degree of bait consumption in experimental areas of the gardens of the Russian Museum (МС – Mikhailovsky Garden, ЛС – Summer Garden).

Рис. 4. Температура воздуха за периоды экспонирования приманочных пластин.

Fig. 4. Air temperature during the periods of exposure of bait lamina.

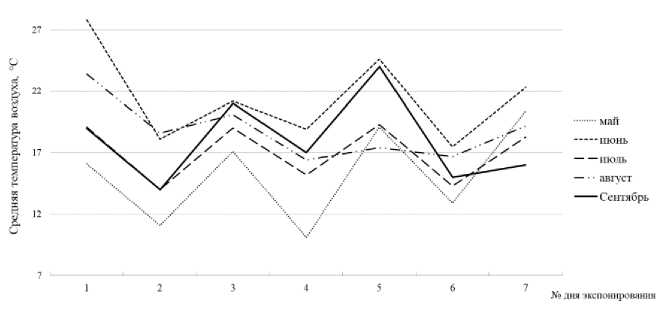

Это может объясняться, во-первых, достаточным увлажнением почвенного профиля в связи с поступлением осадков (рис. 5), и, во-вторых, с наличием кормовой базы в виде прошлогоднего (для мая) и вновь поступившего (для сентября) еще не убранного напочвенного опада (Riutta et al., 2016).

Таким образом, повышение температуры в начале и конце вегетационного периода в совокупности с достаточным количеством осадков благоприятно сказывается на педофауне и приводит к повышению ее ТА, а в середине вегетационного периода вследствие повышения температуры и снижения количества осадков происходит иссушение органопрофиля почв, что приводит к угнетению педобионтов и снижению их ТА.

Существует также тесная взаимосвязь между ТА педобион-тов и кормовой базой, представленной напочвенным и внутрипоч-венным опадом (Стриганова, 1980). Отсутствие подстилки, в свою очередь, приводит к отсутствию подстилочных и почвенноподстилочных форм люмбрицид, что отрицательно сказывается на показателях ТА (Безкоровайная, Егунова, 2013). Признаком, отражающим функционирование почвенных беспозвоночных, может выступать степень проективного покрытия травяного яруса (van

Groenigen et al., 2014; Hullot et al., 2021). Однако взаимосвязь между величинами ТА педобионтов и степенью проективного покрытия была отмечена не на всех пробных площадях. На площадях с самой высокой ТА проективное покрытие варьировало от 90– 100% (для МС1 и ЛС2) до 60–70% (для ЛС1, МС5). Близкие значения наблюдались и на пробных площадях, где была отмечена наименьшая ТА. На площади ЛС4 проективное покрытие было близко к 90%, тогда как на площадях ЛС5–ЛС6 и МС4 проективное покрытие было ниже 60%. Таким образом, на пробных площадях с максимальной ТА наблюдается как максимальное проективное покрытие, так и среднее, и, наоборот, – на пробных площадях с минимальной ТА наблюдается высокая степень проективного покрытия. Отсутствие прямой взаимосвязи между проективным покрытием травяного яруса и ТА на некоторых площадках может объясняться действием невыявленных факторов.

Рис. 5. Сумма осадков за периоды экспонирования приманочных пластин.

Fig. 5. Amount of rainfall for the periods of exposure of bait lamina.

Кроме того, как положительный, так и отрицательный эффект на почвенных беспозвоночных в условиях урбоэкосистем оказывает хозяйственная деятельность человека, такая как внесение минеральных и органических удобрений, дренирование и т. д. (Ермаков, Воробейчик, 2013). Однако провести корреляцию между изменением физико-химических характеристик почв в результате деятельности человека и изменением ТА в пределах городских территорий, в силу отсутствия достаточного количества данных по результатам исследований, представляется преждевременным.

ВЫВОДЫ

Средние значения ТА почвенных беспозвоночных в садах Русского музея, которые могут быть оценены через степень потребления приманки, за период с мая по сентябрь 2023 г. составили 10.9 ± 1.6% для Летнего сада и 8.5 ± 3.5% – для Михайловского сада. ТА различна между разными пробными площадями – в Летнем саду она варьирует от 2 ± 6.2% до 21.8 ± 8.4%, а в Михайловском саду – от 2.8 ± 4.5% до 19.3 ± 8.8%. Также отмечается различие в ТА в течение вегетационного сезона. Наименьшая степень потребления приманки (менее 4%) отмечалась в наиболее сухие и жаркие месяцы в середине вегетационного периода, а наибольшая (в пределах 19–22%) – в начале и конце вегетационного периода при наиболее благоприятных гидротермических условиях и наличии кормовой базы. Проведенные исследования показали отсутствие значимой связи между ТА и исследованными химическими показателями почв, а также между ТА и среденей температурой воздуха.

Исходя из вышесказанного, исходная гипотеза не подтвердилась: между средними значениями ТА садов Русского музея за весь вгегетационный период были выявлены статистически значимые различия (Kruskal–Wallis test; H = 24.1; p <0.05). Однако в силу отсутствия данных о влиянии неучтенных факторов выявить причину различий в настоящее время не представляется возможным.

Список литературы Трофическая активность педофауны двух садов г. Санкт-Петербурга (опыт использования экспресс-метода Bait-Lamina Test)

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Издво МГУ, 1961. 491 с.

- Бахматова К.А., Матинян Н.Н., Шешукова А.А. Антропогенные почвы городских парков (обзор) // Почвоведение. 2022. № 1. С. 77-95.

- Безкоровайная И.Н., Егунова М.Н. Оценка трофической активности микроартропод в лесных культурах с помощью bait-lamina теста // Вестник КрасГАУ. 2013. № 10(85). С. 46-50.

- Безкоровайная И.Н., Егунова М.Н., Таскаева А.А. Почвенные беспозвоночные и их трофическая активность в 40-летних лесных культурах // Сибирский экологический журнал. 2017. Т. 24. № 5. С. 609- 620.

- Бергман И.Е., Воробейчик Е.Л., Ермаков А.И. Влияние условий мегаполиса на трофическую активность почвенных сапрофагов в городских лесах // Почвоведение. 2017. № 1. С. 117-129. https://doi.org/10.7868/S0032180X17010026.

- Васенев В.И., Ауденховен А.П., Ромзайкина О.Н., Гаджиагаева Р.А. Экологические функции и экосистемные сервисы городских и техногенных почв: от теории к практическому применению (обзор) // Почвоведение. 2018. № 10. С. 1177-1191. https://doi.org/10.1134/S0032180X18100131.

- Воробейчик Е.Л., Бергман И.Е. Bait-lamina test в оценке загрязненных почв: выбор длительности экспонирования // Экология. 2020. № 5. С. 354-364. https://doi.org/10.31857/S0367059720050133.

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. М.: МИРОС МАИК Наука/Интерпериодика, 2000. 185 с.

- Еремченко О.З., Шестаков И.Е., Москвина Н.В. Почвы и техногенные поверхностные образования урбанизированных территорий Пермского Прикамья: Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т., 2016. 252 с.

- Ермаков А.И., Воробейчик Е.Л. Почвенная мезофауна лесных экосистем в условиях крупного промышленного города // Евразиатский энтомологический журнал. 2013. Т. 12. № 6. С. 519-528.

- Жукова Е.А., Мельников В.Ю. Современное состояние флоры Летнего сада г. Санкт-Петербурга после реставрации // Материалы VI Международной научной конференции “Биологическое разнообразие. Интродукция растений”, СПб. 2016. С. 129-132.

- Жукова Е.А., Петрова В.С. Роль садов Русского музея в сохранении биоразнообразия в центре Санкт-Петербурга // Сборник XIII Региональной молодежной экологической Школы-конференции, СПб. 2019. С. 44-50.

- Жукова Е.А., Морозова О.В., Волобуев С.В., Брянцева Ю.С. Базидиальные макромицеты и их влияние на состояние зеленых насаждений садов Русского музея (Санкт-Петербург) // Микология и фитопатология. 2017. Т. 51. № 6. С. 328-339.

- Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области: ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”. URL: http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=2.

- Новиков С.Г., Медведева М.В., Пеккоев А.Н., Тимофеева В.В. Диагностика почв, расположенных в градиенте урботехногенного воздействия // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2021. Вып. 108. С. 55-82. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2021-108-55-82.

- Савин Ф.А., Покаржевский А.Д., Гонгальский К.Б. Распределение крупных почвенных беспозвоночных и его связь с некоторыми почвенными параметрами // Почвоведение. 2007. № 1. С. 74-79.

- Сады Русского музея. URL: https://igardens.ru/visitor-information.

- Стриганова Б.Р. Питание почвенных сапрофагов // М.: Наука. 1980. 244 с.

- Субота М.Б., Часовская В.В. Яковлев А.А., Брагин В.Д. Особенности почв Михайловского сада г. Санкт-Петербург // Материалы научнопрактической конференции “Проблемы и состояние почв городских и лесных экосистем”: СПб: СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, 2021. С. 30-32.

- ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”. URL: http://www.meteo.nw.ru.

- Adhikari K., Hartemink A.E. Linking soils to ecosystem services - A global review // Geoderma. 2016. Vol. 262. P. 101-111. https://doi.org/10.1016/J.GEODERMA.2015.08.009.

- André A., Antunes S.C., Gonçalves F., Pereira R. Bait-lamina assay as a tool to assess the effects of metal contamination in the feeding activity of soil invertebrates within a uranium mine area // Environmental Pollution. 2009. Vol. 157. No. 8-9. P. 2368-2377. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2009.03.023.

- Gardi C., Montanarella L., Arrouays D., Bispo A., Lemanceau P., Jolivet C., Mulder C., Ranjard L., Römbke J., Rutgers M., Menta C. Soil biodiversity monitoring in Europe: Ongoing activities and challenges // European Journal of Soil Science. 2009. Vol. 60. P. 807-819. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2009.01177.x.

- Gongalsky K.B., Pokarzhevskii A.D., Filimonova Z.V., Savin F.A. Stratification and dynamics of bait-lamina perforation in three forest soils along a north-south gradient in Russia // Applied Soil Ecology. 2004. Vol. 25. No. 2. P. 111-122. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2003.09.001.

- Helling B., Pfeiff G., Larink O. A comparison of feeding activity of collembolan and enchytraeid in laboratory studies using the bait-lamina test // Applied Soil Ecology. 1998. Vol. 7. No. 3. P. 207-212. https://doi.org/10.1016/S09291393(97)00065-6.

- Hullot O., Lamy I., Tiziani R., Mimmo T., Ciadamidaro L. The effect of earthworms on plant response in metal contaminated soil focusing on belowground-aboveground relationships // Environmental Pollution. 2021. Vol. 274. P. 116499. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116499.

- Jänsch S., Scheffczyk A., Römbke J. The bait-lamina earthworm test: A possible addition to the chronic earthworm toxicity test? // Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration. 2017. Vol. 2. No. 5. P. 1-11. https://doi.org/10.1007/s41207-017-0015-z.

- Klimek B., Niklińska M. Fauna activity on soils developing on dead logs in an ancient inland temperate rainforest of North British Columbia (Canada) // Journal of Soils and Sediments. 2020. Vol 20. P. 2260-2265. https://doi.org/10.1007/s11368-019-02559-1.

- Kratz W. The bait-lamina test // Environmental Science and Pollution Research. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 94-96. https://doi.org/10.1007/BF02986394.

- Larink O. Bait lamina as a tool for testing feeding activity of animals in contaminated soils // Ecotoxicology of Soil Organisms / Donker M.H., Eijsackers H., Heimbach F. (Eds.). Lewis Publishers. 1993. P. 339-345.

- Riutta T., Clack H., Crockatt M. et al. Landscape-Scale Implications of the Edge Effect on Soil Fauna Activity in a Temperate Forest // Ecosystems. 2016. Vol. 19. P. 534-544. https://doi.org/10.1007/s10021-015-9939-9.

- Scheunemann N., Russell D.J. Hydrological regime and forest development have indirect effects on soil fauna feeding activity in Central European hardwood floodplain forests // Nature Conservation. 2023. Vol. 53. P. 257-278. https://doi.org/10.3897/natureconservation.53.106260.

- Simpson J.E., Slade E., Riutta T., Taylor M.E. Factors affecting soil fauna Feeding activity in a fragmented lowland temperate deciduous woodland // PLoS One. 2012. Vol. 7. No. 1. P. e29616. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029616.

- van Groenigen J.V., Lubbers I., Vos H.M., Brown G., De Deyn G.D., van Groenigen K.V. Earthworms increase plant production: a meta-analysis // Scientific Reports. 2014. Vol. 4. P. 6365. https://doi.org/10.1038/srep06365.

- von Törne E. Assessing feeding activities of soil-living animals. I. Baitlamina-tests // Pedobiologia. 1990. Vol. 34. No. 2. P. 89-101.

- Wallwork J.A. Ecology of soil animals // McGraw-Hill. 1970. 283 p.