Трофическая структура зоопланктона малых пойменных озер бассейна р.Вычегда

Автор: Кононова Ольга Николаевна

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В течение вегетационных сезонов 2003-2005 гг. изучена трофическая струк- тура зоопланктона в четырех малых пойменных озерах бассейна среднего те- чения р. Вычегда. Показано, что трофическая сеть в водоемах в период ис- следований была хорошо развита и соответствовала водоемам с высоким уровнем трофности, в трансформации энергии в планктоне принимали уча- стие как низшие раки, так и коловратки. Составлено графическое изображе- ние трофической сети зоопланктона озер.

Пищевые цепи, малые озера, трофность

Короткий адрес: https://sciup.org/14992399

IDR: 14992399 | УДК: 591.524.12:57.012(282.247.133)

Текст научной статьи Трофическая структура зоопланктона малых пойменных озер бассейна р.Вычегда

Планктонные организмы являются значимой частью водных экосистем. Знание об их составе, структуре сообществ дает понимание многих процессов, происходящих в водоемах, в том числе и о механизмах, посредством которых регулируется поток вещества и энергии. Зоопланктон – вторичное звено в трофической цепи водных объектов. Потребляя фито- и бактериопланктон, он сам в свою очередь служит пищей для многих беспозвоночных и рыб. Через трофические связи планктонных сообществ проходит бόльшая часть потока энергии в водных экосистемах [1], поэтому выявление закономерностей их функционирования является основой изучения экологических систем водоемов [2]. По изменениям в пищевой цепи планктонных животных можно судить о состоянии водоема, степени антропогенной нагрузки, вместе с тем такие исследования важны и для выявления закономерностей в зоогеографическом аспекте.

Цель данной работы – изучить трофическую структуру зоопланктона в наиболее распространенных в бассейне среднего течения р. Вычегда малых пойменных озерах. Исследования на данной территории были проведены нами впервые.

Материал и методы

Район исследований расположен в бассейне р. Вычегда, в наиболее густонаселенном участке, в котором сосредоточено большое количество озер (~1800) общей площадью около 90 км2 [3]. Большинство из этих водоемов пойменные, преимуще- ственно длинные и сравнительно узкие, площадь водного зеркала которых менее 0.01 км2 [4]. Сбор материала проводили в 2003 – 2005 гг. на четырех озерах, расположенных в пойме рек Вычегда – оз.Важэжва (июнь-август 2004 г., июнь 2005 г.), Пезмог-ты (июнь-август 2004 г.) и Куа-ты (июнь-август 2004 г. и июнь, июль, сентябрь 2005 г.) и Сы-сола (приток р. Вычегда первого порядка) – оз. Еля-ты (июнь, август, сентябрь 2003 г., июнь-август 2004 г. и июнь-сентябрь 2005 г.). Отбор проб зоопланктона осуществляли ежемесячно, в течение вегетационных периодов на девяти станциях, расположенных в открытой части и в литорали (к лито- рали относили участки водоемов от уреза воды до границы зарослей с глубиной <1 м), принятыми в гидробиологии методами [5]. Сборы фиксировали 4%-ным формалином. Всего было собрано и обработано порядка 200 проб зоопланктона.

Индивидуальный вес организмов зоопланктона рассчитывали по формулам [6, 7]. Экологические и трофические группы зоопланктона выделяли по Ю.С. Чуйкову [2] и А.В. Крылову [8]. Трофическую структуру планктонных сообществ определяли по индексу однообразия пищевой структуры (ИО): ИО = σ i 2/σ2 min , где σ i 2 – величина дисперсии значений биомассы отдельных трофических группировок i-го биоценоза, σ2 min – минимальное значение дисперсии для сравниваемых биоценозов [9].

σ i 2

z [ b -

n

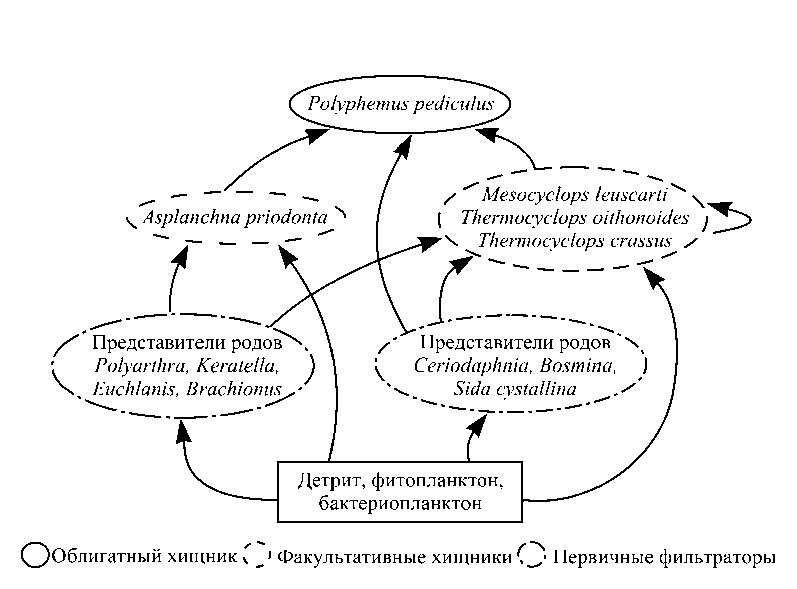

, где b – биомасса трофической группы в процентах от общей биомассы биоценоза; n – число трофических группировок. При построении трофических сетей исследуемых озер спектры питания зоопланктеров были взяты из работы А.В. Монакова [10]. Фитопланктон и бактериопланктон отнесены к первичному звену. В трофическую группу фильтраторов включены все «мирные» коловратки и ракообразные-фильтраторы, в том числе представители подотряда Calanoida. К факультативным хищникам отнесены коловратки родов Asplanchna, Syn-chaeta, Bipalpus и веслоногие раки подотряда Cyclopoida; к облигатным хищникам – Leptodora kindtii (Focke) и Polyphemus pediculus (Linné).

Результаты и обсуждение

Исследованные озера имеют постоянную связь с водотоком посредством проток, частично зарастающих макрофитами во второй половине вегетационного сезона (кроме оз. Куа-ты, которое соединяется посредством протоки с оз. Чудо-пи). Все они имеют небольшие глубины (табл. 1), за исключением оз. Еля-ты, в котором встречаются «ямы» глубиной до 6 м. Высшая водная растительность хорошо развита. В июле-августе макрофиты тянутся полосой шириной около 2, иногда до 5-7 м вдоль берегов. Водоемы имеют смешанное питание с преобладанием снегового. По ионному составу они однотипны, относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. Характеризуются высоким содержанием органических веществ и соединений железа.

тельно сказывающееся на минеральном режиме речных и озерных вод, несколько смягчается благодаря влиянию Тиманских притоков р. Вычегда, несущих воды повышенной минерализации. В условиях же изоляции от реки минеральное питание озер снижается, и биопродуктивность их резко падает [11].

В целом, сообщества планктонных животных озер характеризовались значительным видовым разнообразием и сложной структурой (табл. 2), а высокая насыщенность видами зоопланктоценозов в озерах свидетельствовала об их определенной зрелости и стабильности [12]. Учитывая, что озера неглубокие, выделение в них пелагической зоны весьма условно. Центральная часть их скорее соответствует нижнему поясу литорали крупных водоемов [13]. Практически все выявленные в открытой части озер виды характерны и для прибрежной части, в которой найдено порядка 90-96% всех таксонов. Разделение планктонных беспозвоночных на зоо-, фито- и бактериофагов затруднительно, так как они в большей степени специализированы по отношению к размерам и подвижности пищевых объектов, чем к их систематической принадлежности [14]. Тем не менее, в зоопланктоне различают «мирный» зоопланктон, питающийся преимущественно бактериями, водорослями и детритом, а также планктонных факультативных и облигатных хищников. Многие виды в течение жизненного цикла переходят от одного типа питания к другому, т.е. имеют смешанный тип питания, употребляя расти-

Таблица 1

Морфометрическая характеристика исследованных озер в течение вегетационного сезона

|

Озера 1 |

Площадь, км2 1 |

Глубина, м |

1 Прозрачность, м 1 |

Грунт |

|

Важэжва |

0.6 |

0.4 - 4.0 |

0.2 – 0.9 |

песчаноилистый |

|

Пезмог-ты |

1.18 |

0.5 - 3.5 |

0.3 – 1.0 |

илистый |

|

Еля-ты |

0.28 |

0.5 - 6.0 |

0.4 – 1.5 |

песчаноилистый |

|

Куа-ты |

0.12 |

0.2 - 3.5 |

0.2 – 0.7 |

илистый |

Активная реакция вод – нейтрально-щелочная (рН 7.7 - 8.9). Условия для развития зоопланктона в них весьма благоприятные (умеренное содержание биогенных веществ, развитие высшей водной растительности, вследствие небольших глубин – достаточный прогрев воды и пр.), численность и биомасса планктонных организмов в них достигают значительных величин (табл. 2). Высокие значения развития планктона в пойменных водоемах бассейна, в отличие от таковых других рек республики, отмечала еще О.С. Зверева [11], объясняя это тем, что воздействие болотных водоразделов, отрица-

Макрофиты

Carex sp ., Nuphar lutea (L.) Smith, Equisetum fluviatile L., Sparganium sp., Potamogeton perfoliatus L., P. pectinatus L.

Carex sp. , Equisetum fluviatile , Nuphar lutea , Nym-phaea sp . , Potamogeton perfoliatus , P. natans L., Sparganium sp., Stratiotes aloides L., Lemna minor L., L. trisulca L., Hydrocharis morsus-ranae L., Utricularia sp., Cicuta virosa L., Sagittaria sp., Elodea canadensis Rich.

Carex sp ., Equisetum fluviatile , Sparganium sp., Nuphar lutea , Nymphaea sp., Cicuta virosa L., Pota-mogeton natans, P. alpinus Balb., Hydrocharis morsus-ranae , Menyanthes trifoliata L., Sagittaria sp., Sium latifolium L., Stratiotes aloides , Utricularia sp., Spi-rodela polyrrhiza (L.) Schleid, Lemna minor , Elodea canadensis

Carex sp., Equisetum fluviatile, Comarum palustre L., Sparganium sp., Nuphar lutea, Potamogeton perfolia-tus, P. natans, Sagittaria sp., Cicuta virosa L., Cerato-phyllum demersum L., Polygonum amphibium L.

тельную и животную пищу, как, например, многие веслоногие раки [1].

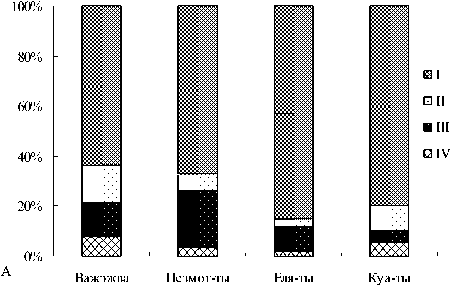

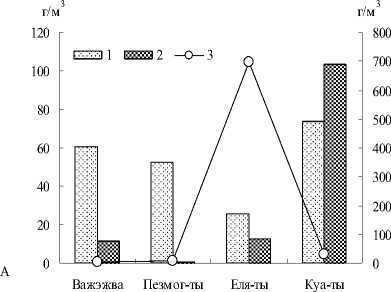

В зоопланктоне исследованных малых пойменных озер как по численности, так и по биомассе превалировали организмы, добывающие пищу в толще воды (рис. 1): фильтраторы, факультативные и облигатные хищники (рис. 2). В группе крупных фильтраторов (представители ветвистоусых и веслоногих раков) доминировали первичные фильтраторы – организмы, добывающие пищу из толщи воды при помощи движения торакальных конечностей, подобно насосу, нагнетающих воду с

Таблица 2

Показатели количественного развития и видового разнообразия зоопланктона исследованных озер в течение вегетационного сезона

|

Озера |

Средняя численность, тыс. экз./м3 |

Средняя биомасса, г/м3 |

Индекс Шеннона, (H В ) |

Индекс Маргалефа, (d Mg ) |

|

Важэжва |

241.5 ± 58.3 |

2.8 ± 0.7 |

1.0 – 4.3 |

1.1 – 3.0 |

|

Пезмог-ты |

421.6 ± 290.5 |

3.0 ± 1.4 |

0.4 – 4.2 |

0.8 – 3.6 |

|

Еля-ты |

196.4 ± 28.3 |

12.3 ± 4.5 |

0.3 – 3.9 |

1.3 – 3.4 |

|

Куа-ты |

403.3 ± 66.4 |

5.2 ± 0.9 |

0.3 – 4.1 |

1.0 – 3.0 |

и Важэжва – род Ceriodaphnia (в основном за счет массового развития Cerio-daphnia pulchella Sars), Sida crystallina (O.F. Müller) и Simocephalus vetulus (O.F. Müller); в оз. Куа-ты и Пезмог-ты – род Bosmina ( B. longirostris (O.F. Müller) и B. longispina Leydig), Sida crystallina и род Ceriodaphnia ( С. pulchella ) (рис. 3). Хорошо представлено звено, образованное коловратками-фильтраторами, которые способны потреблять частицы не более 10-12 мкм [10]. Среди прочих во всех озерах преобладали представители родов Polyarthra, Euchlanis, Brachionus, Ke-

Рис. 1 Относительные биомасса (А) и численность (Б) экологических групп зоопланктона в исследованных озерах: I – организмы, добывающие пищу в толще воды, II – организмы, добывающие пищу с поверхности субстрата, III – организмы, прикрепленные к субстрату и способные к плаванию, IV – организмы, смешанные по способам питания и передвижения.

0 Б тыс. экз./м тыс. экз./м

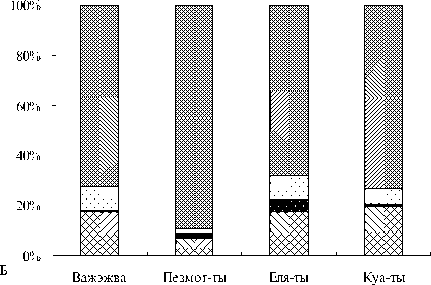

Рис. 2. Биомасса - А и численность - Б планктонных организмов, добывающих пищу в толще воды в исследованных озерах: 1 – плавание/первичная фильтрация (вертикация), 2 – плавание/фильтрация+ захват, 3 – плавание/активный захват. Примечание: по оси ординат слева – показатели 1 и 2 групп, справа – 3 группы.

находящимися в ней частичками к ротовому отверстию. Большая часть этих животных – фитофиль-ные виды, жизнь их тесно связана с высшими водными растениями, в зарослях которых создается благоприятная среда для обитания водных животных: большое количество пищи и естественные укрытия от хищников. Одни из зоопланктеров обитают на самих макрофитах, прикрепляясь к ним при помощи разного рода приспособлений, другие добывают пищу, плавая среди растений. Спектр питания ракообразных-фильтраторов очень широк – фитопланктон, детрит, бактерии и простейшие, размером от 3 до 30 мкм [10]. Среди них основную часть биомассы составляли представители родов Sida, Daphnia, Ceriodaphnia и Bosmina: в оз. Еля-ты ratella и Conochilus, употребляющие в пищу бактерии, детрит и мелкие водоросли. Несмотря на весьма мелкие размеры, значение коловраток-фильт-раторов в самоочищении водоемов велико, они способны отфильтровывать от десятых долей микролитра до нескольких микролитров в час в зависимости от концентрации корма [10].

В озерах отмечены как мелкие (коловратки Bipalpus hudsoni (Imhof) и род Synchaeta ), так и крупные (коловратка Asplanchna priodonta , представители веслоногих раков родов Cyclops , Megacyclops , Mesocyclops , Thermocyclops, Eucyclops ) факультативные хищники (рис. 3). Среди которых самой многочисленной была A. priodonta , способная потреблять как простейших, так и коловраток, а так-

Рис. 3. Структура трофической цепи в исследованных озерах.

сообществах (кроме оз. Еля-ты) проходит через второй трофический уровень. Фильтраторы, перерабатывая значимую часть поступающих в озера биогенных веществ, служат так называемым «биофильтром», способствующим очищению и поддержанию экологического баланса экосистем в целом.

Таким образом, необходимо отметить, что трофическая сеть зоопланктона в исследованных малых пойменных озерах бассейна р. Вычегда хорошо развита (нехищный планктон→факультатив-ные хищники→облигатные хищники) и соответствует водоемам с высоким уровнем трофности. Пищевая цепь в озерах разветвленная, в трансформации энергии в же ракообразных и их молодь [10]. Вместе с тем, в ее рационе часто присутствуют водоросли, особенно во второй половине вегетационного сезона. С потреблением водорослевой пищи в организме происходит накопление α-токоферола (витамин Е), воздействие которого стимулирует коловраток к гамогенезу [15].

Замыкают пищевую цепь в обследованных озерах облигатные хищники – Polyphemus pediculus и Leptodora kindtii (рис. 3). L. kindtii в озерах был редок и малочисленен, P. рediculus, напротив, – широко распространен. Взрослые животные способны потреблять добычу от 4 до 440 мкм простейших, коловраток, мелких ветвистоусых ракообразных, а иногда и личинок хирономид первого возраста [10, 16].

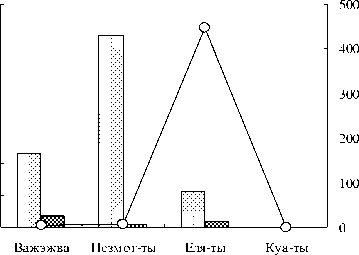

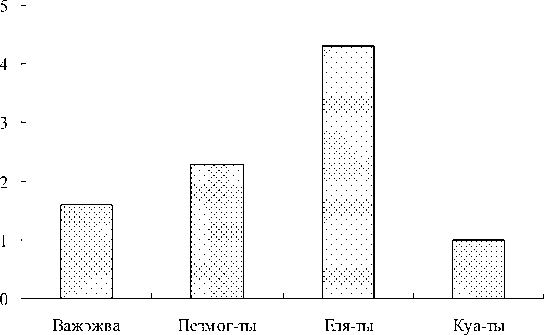

Для количественной оценки трофической структуры зоопланктона был рассчитан индекс однообразия пищевой структуры (рис. 4). Показано, что в оз. Еля-ты, где в течение вегетационного сезона свыше 80% общей биомассы зоопланктеров составляли облигатные хищники, наблюдаются более напряженные пищевые взаимоотношения, в отличие от остальных исследованных водоемов, в которых биомасса в планктонных сообществах была распределена более равномерно между различными трофическими уровнями.

По составу трофической структуры зоопланктона можно судить о состоянии водоема и об изменениях, происходящих на акватории. Планктонные организмы реагируют на антропогенное воздействие быстрее, чем остальное население водоемов: происходит быстрая смена доминантного комплекса за счет видов, толерантных к неблагоприятному фактору, что в свою очередь влечет за собой изменения и в трофической цепи. В последнее время на территории Республики Коми многие водоемы подвержены антропогенному эвтрофированию [17]. Исследованные нами озера – высокотрофные [18], большая часть биогенных веществ попадает в них с водосборных территорий: пастбищ и сельскохозяйственных полей. Выявленная трофическая структура зоопланктона типична для эвтрофных озер [1, 19]: большая часть потока энергии в планктонных зоопланктоценозах принимают учас-

Рис. 4. Индекс однообразия пищевой структуры ( σ i 2/ σ min 2) в исследованных озерах. Примечание: по оси ординат – значения индекса ( σ i 2/ σ min 2) в целом за вегетационный сезон.

тие как низшие раки, так и коловратки. В трофической структуре превалируют организмы, добывающие пищу в толще воды, – первичные фильтрато-ры. Для озер Еля-ты и Куа-ты в течение сезона характерно высокое значение хищничества (≥ 50%) за счет развития облигатного хищника Polyphemus pediculus и факультативных хищников: Asplanchna priodonta , рода Synchaeta и мелких циклопов.

Работа выполнена при поддержке проекта фундаментальных исследований совместно с организациями УрО, СО и ДВО РАН № 09-С-4-1017.

Список литературы Трофическая структура зоопланктона малых пойменных озер бассейна р.Вычегда

- Андроникова И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов. СПб.: Наука, 1996. 189 с.

- Чуйков Ю.С. Методы экологического анализа состава и структуры сообществ водных животных//Экология, 1981. № 3. С. 71-77.

- Производительные силы Коми АССР. Животный мир. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т.3. Ч.2. 243 с.

- Зверева О.С. Особенности биологии главных рек Коми АССР в связи с историей их формирования. Л.: Наука, 1969. 279 с.

- Ривьер И.К. Зоопланктон и нейстон//Методика изучения биоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. С. 138-157.

- Балушкина Е.В., Винберг Г.Г. Зависимость между длиной и массой тела планктонных ракообразных//Экспериментальные и полевые исследования биологических основ продуктивности озер. Л.: Зоологический институт АН СССР, 1979. С. 58-79.

- Ruttner-Kolisko A. Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers//Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. Struttgart, 1977. H.8. P. 71-76.

- Крылов А.В. Зоопланктон равнинных малых рек. М.: Наука, 2005. 263 с.

- Несис К.Н. Некоторые вопросы пищевой структуры морского биоценоза//Океанология, 1965. Т. 5. Вып. 4. С. 701-714.

- Монаков А.В. Питание пресноводных беспозвоночных. М.: Изд-во Россельхозакадемии, 1998. 320 с.

- Зверева О.С. Кормовые ресурсы рыб в водоемах Коми АССР//Вопросы рыбного хозяйства на внутренних водоемах СССР. Л.: ГосНИОРХ. 1964. С. 25-31. (Изв. ГосНИОРХ, Т. 57).

- Зимбалевская Л.Н. Фитофильные беспозвоночные равнинных рек и водохранилищ (экологический очерк). Киев: Наукова думка, 1981. 216 с.

- Лазарева В.И. Особенности экологии ветвистоусых ракообразных в ацидных озерах юга Вологодской области//Современные проблемы изучения ветвистоусых ракообразных. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. С. 100-114.

- Чуйков Ю.С. Анализ трофической структуры планктонного сообщества//Основы изучения пресноводных экосистем. Л.: ЗИН АН СССР, 1981. С. 45-52.

- Лазарева В.И. Сезонный цикл развития и питание хищных коловраток рода Asplanchna в Рыбинском водохранилище//Биология внутренних вод, 2004. №4. С. 59-68.

- Буторина Л.Г. Наблюдения над поведением Polyphemus pediculus и функцией его конечностей в процессе питания//Тр. Ин-та биол. внутр. вод АН СССР, 1965. Вып. 8 (11). С. 44-53.

- Фефилова Е.Б. Фаунистический обзор зоопланктона внутренних вод Европейского Се веро-Востока//Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 2009. №7(141). С. 18-21.

- Фефилова Е.Б., Кононова О.Н. Сезонные изменения зоопланктона в высокотрофных малых водоемах//Известия Самарского научного центра РАН, 2010. Т. 12. № 1 (4). С. 974-979.

- Деревенская О.Ю. Трофическая структура зоопланктона озер Среднего Поволжья//Биология внутренних вод, 2002. № 2. С. 46-50.