Трофические связи птиц с водным транспортом и их происхождение

Автор: Резанов Александр Геннадиевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 627 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152063

IDR: 140152063

Текст статьи Трофические связи птиц с водным транспортом и их происхождение

Для целого ряда видов птиц: буревестникообразные Procellariifor-mes ( Fulmaris , Diomedea , Macronectes и др.); чайковые Laridae; некоторые пеликанообразные Pelecaniformes ( Sula spp. и др.),– характерны стабильные, исторически сложившиеся трофические связи с крупными водными (в основном, морскими) животными: китами, тюленями, акулами и пр. Исторически позже, по-видимому – на базе природных ассоциаций, сформировались трофические связи птиц с водным транспортом.

Трофические связи птиц с водным транспортом, расцениваемые как антропогенные модификации кормового поведения, носят самый различный характер: от простого собирания птицами с воды отбросов рыбного промысла или пищевых отходов, выбрасываемых за борт, до более сложного поведения – использования движущихся судов с целью визуализации добычи.

Данная статья продолжает серию публикаций по антропогенным модификациям кормового поведения у птиц (Резанов 2008а,б, 2010; Резанов, Резанов 2009).

Сопровождение птицами судов с целью получения пищи (в основном, отбросов промысла и пищевых отбросов)

Сопровождение птицами судов, как мобильных источников корма, и, следовательно, источников достаточно нестабильных во времени и пространстве, расценивается как значительно более сложное поведение по сравнению с кормёжкой птиц на помойках, свалках и других стационарных, хорошо прогнозируемых источниках пищи.

Буревестники Procellariidae, альбатросы Diomedeidae, чайки, олуши Sulidae и другие птицы следуют за рыболовецкими и зверобойными судами в ожидании отходов промысла, подбираемых ими с воды (Брем 1866; Холодковский, Силантьев 1901; Campbell 1948; Ferguson-Lees 1948; Whitcombe 1949; Курочкин, Герасимова 1960; Boswall 1960, 1977; Шунтов 1963, 1967, 1972, 1982, 1993; Freeman 1969; Бойко и др. 1970; Hills 1971; Divoky 1976; Ходков 1977; Cramp, Simmons 1983; Buckley,

Buckley 1984; Литвиненко 1988; Юдин, Фирсова 1988; Erikstad et al . 1988; Hudson, Furness 1988, 1989; Нечаев 1991; Berghahn, Rösner 1992; Noordhuis, Spaans 1992; Garthe 1993; Camphuysen 1994; Краснов и др. 1995; Резанов 2000; Raidal, Jaensch 2006; и др.).

Не менее характерно для птиц и сопровождение пассажирских (а также научно-исследовательских и др.) судов в ожидании отходов с камбуза и пищевых подачек, выбрасываемых за борт (Campbell 1948; Ferguson-Lees 1948; Whistler 1949; Бойко и др. 1970; Sanger 1973; Резанов 1986, 1990, 1998; Хроков 2003; и др.). Суда, идущие вблизи берега, могут сопровождать также насекомоядные птицы, в частности, ласточки Hirundinidae (Резанов 2010).

Сопровождение птицами судов – явление общеизвестное, встречающееся на обширном географическом пространстве, но специальных публикаций на эту тему или сообщений в фаунистических сводках не так уж и много. В таблицу 1 включена избранная информация.

|

Таблица 1. Трофические связи птиц с движущимся (и работающим – подъём сетей и пр.) водным транспортом |

||||

|

Виды птиц |

Географический регион |

Дата |

Поведение птиц |

Источник информации |

|

1. |

Добывание промысловых и пищевых отходов |

|||

|

Fulmarus glacialis |

Сев. Атлантика (Европа) |

Не указана |

Следует за китоловными судами, питаясь отходами промысла. |

Холодковский, Силантьев 1901 |

|

Larus hempri-chii , L. leuco-phthalmus |

Красное море |

Не указана |

Сопровождают корабли, используют отходы рыбного промысла |

Archer, Godman 1937; Meinert-zhagen 1954; Cramp, Simmons 1983 |

|

Sula bassana Larus argenta-tus и L. fuscus |

Сев. Атлантика (Великобритания). |

4.05.1933 9.08.1937 |

Следовали за кораблём. Подбирали отбросы. |

Campbell 1948 |

|

Sula bassana |

Внутренние Гебриды (Сев. Атлантика) |

15.09.1945 |

Следовала за кораблём и хватала отбросы. |

Ferguson-Lees 1948 |

|

Rissa tridactyla Larus marinus |

Баренцево море Баренцево море |

Февраль-апрель 1957-1959, (28.0312.04.1957, 7.0330.03.1958, 11.0212.03.1959 |

Сопровождают тральщики (обычно 20-50 птиц, до 600700); кольцевание птиц показало, что они следуют за судном в течение всего рейса. Рыболовецкое судно обычно сопровождает 8-12 птиц; в отличие от моевок, перелетают от одного тральщика к другому |

Курочкин, Герасимова 1960 Курочкин, Герасимова 1960 |

|

Чайки ( Rissa tridactyla и др.), F. glacialis |

Берингово море |

Лето 1959 1960 |

У работающего траулера собираются десятки птиц, а в районе промысла – иногда тысячи. |

Шунтов 1963 |

|

Виды птиц |

Географический регион |

Дата |

Поведение птиц |

Источник информации |

|

Larus marinus , L. argentatus, L. canus |

Баренцево море |

1958-1969 |

Держатся возле судов, стоящих в порту или на рейде. При сигнале на обед чайки подлетают поближе и ждут, когда за борт начнут выбрасывать остатки пищи. |

Бойко и др. 1970 |

|

Larus marinus , L. argentatus |

Баренцево море |

1958-1969 |

Сопровождают суда |

Бойко и др. 1970 |

|

L. canus |

Кольский залив, устья рек |

1958-1969 |

Сопровождают суда |

Бойко и др. 1970 |

|

Sterna caspia |

Побережье Калифорнии, Великие озёра (США) |

Не указана |

Подбирает с воды мусор от кораблей. |

Fergusson-Lees 1971 |

|

Морские птицы (21 вид): R. tri-dactyla , L. ar-gentatus , L. marinus , F. glaci-alis , Sula bas-sana , Puffinus spp. и др. |

Ирландское море |

1960-е |

Следовали за судами, используя отбросы рыбы |

Hillis 1971 |

|

L. argentatus |

Оз. Чаны (Зап. Сибирь) |

1971-1976 |

Сопровождают рыбацкие катера, растаскивая рыбу с транспортируемых баркасов |

Ходков 1977 |

|

F. glacialis , Stercorarius skua , S. parasiticus , L. marinus , L. fuscus |

Сев. Атлантика у берегов Исландии |

25.06.1974 |

Кормились в 2 м от судна. Сейчас такое поведение более обычно в Южном полушарии, которое более интенсивно эксплуатируется человеком. |

Boswall 1977 |

|

L. ridibundus , L. |

Реки Ока, Волга |

Август 1985- |

Следовали за пассажир- |

Резанов 1986, |

|

canus |

(европейская часть России) |

1987 |

ским теплоходом и подбирали с воды пищевые отходы, выбрасываемые с камбуза. |

1990, 1998 |

|

Морские птицы |

С.-В. Атлантика |

Август- |

Потребление отходов |

Dändliker, |

|

( F. glacialis , Larus spp.) |

(Оркнейские и Шетландские о-ва) |

сентябрь 1981, 1984 |

промыслового лова рыбы |

Mülhauser 1988 |

|

L. ridibundus , L. canus , L. argen-tatus |

Германия, Северное море. |

1990 |

Поедали сбрасываемую с корабля мелкую снулую рыбу. Потребляют 68-90% попавших с корабля в воду отбросов |

Berghahn, Rösner 1992 |

|

Morus(Sula) capensis |

Прибрежные воды Южной Африки |

1977-1978, 1989 |

Добывали хека возле рыболовецких траулеров на глубокой воде. Возможно, не хватало основной пищи – сардин, анчоусов. |

Berruti et al . 1993 |

|

Ceryle rudis , Milvus migrans , Scopus umbretta |

Оз. Виктория (Африка) |

1990-е |

Зимородки и коршуны кормились мелкой рыбой, выбрасываемой за борт. Молотоглавы выбирали рыбу из сетей. |

Goudsward, Wanink 1993 |

|

Виды птиц |

Географический регион |

Дата |

Поведение птиц |

Источник информации |

|

L. argentatus , L. |

Северное море |

Июнь-август |

Потребляли до 1/3 всех |

Camphuysen |

|

fuscus |

(Нидерланды) |

1993 |

отбросов траулера. |

1994 |

|

F. glacialis , Diomedea immutabilis , D. albatrus , L. schistisagus |

Курильские о-ва, Камчатка (Тихий океан) |

Июнь-июль 1997 |

За судном во время выборки сетей следовало 200 глупышей, по десятку темноспинных альбатросов и тихоокеанских чаек. Подбирали отходы. Отмечен 1 белоспинный альбатрос |

Артюхин 1997 |

|

L. cachinnans , L. ichthyaetus , L. canus , L. ridibundus , редко – L. heuglini |

Каспийское море |

Октябрь-ноябрь 2002 |

Следовали за научноисследовательским судном в надежде на поживу |

Хроков 2003 |

|

Larus leucophthalmus |

Красное море (Египет) |

Август 2009 |

Следовали за прогулочной яхтой и схватывали налету или с воды бросаемые им кусочки белого хлеба |

Резанов, Резанов (в печати) |

|

Larus canus , L. |

Оз. Среднее Куйто |

30 августа |

Катер сопровождали 2 си- |

Неопубликован- |

|

fuscus |

(сев. Карелия) |

1984 |

зые чайки. При подкормке собралось 20 сизых чаек и 4-6 клуш. |

ные данные А.Г.Резанова |

|

2. И |

спользование |

локального пищевого апвелл |

инга |

|

|

Puffinus puffinus |

Эгейское море (Греция) |

Сентябрь 1968 |

Следовал за кораблем и схватывал мелкую рыбу, приносимую к поверхности кильватерной струёй |

Freeman 1969 |

|

L. ridibundus , |

Река Ока |

Август 1985- |

Сопровождали теплоход, |

Резанов 1986, |

|

L. canus , L. minutus |

(европейская часть России) |

1987 |

идущий у берега и пикировали в кильватер |

1990, 1998 |

|

L. canus , L. cachinnans |

Босфор (Турция) |

Июнь 1996 1999 |

Сопровождали суда, идущие вблизи от берега и кормились всплывающими рыбьими отбросами. |

Резанов 2000 |

|

3. Исполь |

зование движущихся судов для визуал изац |

ии добычи |

||

|

Haliaetus albicilla |

Волга в районе Жигулей |

15.10.1987 |

Пикирование (неудачное) молодого белохвоста на рыбу, уходящую от корабля |

Резанов 1998 |

|

Sula leucogaster |

Юго-Западная часть Тихого океана (р-ны о-в Маркус – Каролинские и Маршал-ловые о-ва) |

20-24.05. 1980 |

Охотились на летучих рыб, вспугиваемых идущим судном: птицы схватывали добычу клювом налету. |

Степанян 1998 |

|

4. Ожидание прохождения по ме |

лководью корабель |

ных волн |

||

|

Corvus cornix , |

Река Ока |

Август 1985- |

Птицы стояли на мелково- |

Резанов 1986, |

|

Ardea cinerea |

(европейская часть России) |

1986 |

дье. После появления волн от теплохода начинали охотится на мелких рыб |

1998 |

|

Egretta garzetta |

Нил (Египет) |

Август 2009 |

Стояла на мелководье. При прохождении «корабельных волн» сделала несколько бросков за рыбой. |

Резанов, Резанов 2011 |

Между европейскими «речными (озёрными)» и «морскими» чайками существует определённое «разделение» в выборе судов для сопровождения, который определяется основными местообитаниями птиц. Так, озёрные Larus ridibundus и сизые L. canus чайки обычно сопровождают суда, идущие по рекам и озёрам (Бойко и др. 1970; Резанов 1986, 1990, 1998), а морские L. marinus и серебристые L. argentatus – морские суда (Бойко и др. 1970). Вероятно, есть и какие-то географические вариации в этом явлении. Удивительно, что в отличие от европейских рек, во время поездки по Нилу (Египет, август 2009 года) на теплоходе по маршруту «Асуан – Луксор» наше судно никто из птиц не сопровождал. И вообще, за всё время экскурсии по Нилу (3 дня) нам периодически попадались лишь одиночные чайконосые крачки Gelo-chelidon nilotica; встречи других видов крачек были разовыми. В то же время на Красном море во время морской экскурсии из Хургады в Эль-Гуну прогулочную яхту сопровождали (пока их подкармливали) десятки белоглазых чаек Larus leucophthalmus .

J.P.Hillis (1971) за 11 лет наблюдений в Ирландском море наблюдал 21 вид птиц, следующих за рыболовецкими судами. Особенно многочисленны были 5 видов: моевка Rissa tridactyla , серебристая чайка, морская чайка, олуша Sula bassana и глупыш Fulmarus glacialis . Бакланы Phalacrocorax carbo и Ph. aristotelis держались вблизи берегов и избегали подлетать к судам. Речные Sterna hirundo и полярные S. pa-radisaea крачки и гагарки Alca torda практически не кормились отходами с судов.

Представляет определённый теоретический интерес вопрос о том, насколько продолжительным может быть сопровождение птицами судов. Е.Н.Курочкин и Т.Д.Герасимова (1960) отмечают, что моевки в Баренцевом море следуют за тральщиками в течение всего рейса (это, судя по датам проведения работ, 23-30 дней).

Интересный эпизод мне пришлось наблюдать вечером 23 августа 1986 на Волге (Угличское водохранилище). Наш туристический теплоход сопровождало 30-40 сизых чаек. Когда навстречу рядом с нами прошёл другой теплоход, который также сопровождали чайки, птицы полетели навстречу друг другу, перемешались в воздухе в общую стаю, а затем вновь (в том же или изменённом составе?) распределились по теплоходам. Однако создаётся впечатление, что у чаек, всё же, существует определённый отрезок акватории реки, которого они придерживаются, а затем «переключаются» (обмениваясь с аналогичной группой) на сопровождение судна, идущего противоположным курсом.

Следует также отметить, что на сопровождении кораблей специализируются далеко не все птицы местных популяций. Так, 23 августа 1986 теплоход сопровождали всего 30-40 сизых чаек, в то время как на речном плёсе отдыхало 3 тыс., а на берегу (на поле) – 1 тыс. чаек.

18 июня 1987 наш теплоход, идущий по Волге, сначала сопровождали только озёрные чайки, а после Углича – и сизые. Всего собиралось до 100 птиц. После ужина из ресторана 2 раза выбрасывали пищевые отходы. В местах их сброса концентрировалась вся масса сопровождающих теплоход чаек. Вероятно, они изучили режим работы ресторана и перед вторым сбросом пищевых отходов заранее летели к идущему теплоходу из района первого сброса; возможно, птицы оценили какие-то предварительные действия команды камбуза. Кстати, на брошенный кем-то за борт окурок чайки не реагировали, явно полагаясь на опыт зрительной идентификации объекта. Чайки сопровождали теплоход до полной темноты (23 ч 40 мин), потом отстали.

Чайки, сопровождающие океанические суда, нередко пересекают моря и океаны, залетая за пределы своих видовых ареалов (McGill, Arncliffe 1943; Yocom 1947; Sanger 1970, 1973; Woodcock 1973; Dinets 2010; Oxley 2010). В частности, A.R.McGill и N.S.W.Arncliffe (1943) указывали, что в последние годы (речь идёт о 1930-40-хх – А.Р .) моевки стали следовать за кораблями через Атлантику, серокрылые чайки La-rus glaucescens – из Сан-Франциско в Гавайи, а доминиканские чайки L. dominicanus – из Новой Зеландии в Южную Австралию (первые регистрации вида в Новом Южном Уэльсе отмечены в 1914-1918 годах). В 1940-1943 годах за судами через Атлантику следовали серебристые чайки (Woodcock 1975). У Южной Африки доминиканские чайки, следуя за рыболовецкими судами, могут удаляться до 200 км от берега (Oxley 2010). В то же время, пересекая на пароходе Средиземное море в 1847 году, А.Э.Брем отмечал, что когда на третий день плавания не стало видно земли, «наши вчерашние спутники, крикливые чайки (к сожалению, вид не указан – А.Р .), исчезли» (Брем 1958; с. 39).

Использование локального «пищевого апвеллинга», создаваемого движущимися судами

При движении судов по мелководью возникает т.н. «локальный пищевой апвеллинг». В результате апвеллинга к поверхности воды увлекаются придонные слои, а с ними и пищевые объекты, привлекающие большое количество птиц, например, чаек. Сопровождение птицами водного транспорта, создающего апвеллинг, к сожалению, не нашло столь полного отражения в специальной литературе (Freeman 1969; Резанов 1986, 1990, 1998, 2000), как сопровождение судов с целью получения отходов промысла.

Некоторые наблюдения за этим интересным явлением автор провёл на водных маршрутах «Москва – Ростов-на-Дону – Москва» (1967, 1987 годы) и «Москва – Нижний Новгород – Москва» (по Оке; 19851987). Раньше, до создания на Волге Чебоксарского водохранилища, озёрные и сизые чайки сопровождали теплоходы, идущие из Москвы, как правило, до Нижнего Новгорода, а затем, после прохождения Горьковского водохранилища, где теплоходы шли в километрах от берега, на Чебоксарском участке (судно шло вблизи берега) чайки вновь появлялись возле теплохода (наблюдения автора летом 1967). Теплоходы, идущие вблизи от берега, создавали локальный пищевой апвеллинг и тем самым привлекали чаек. После создания Чебоксарского водохранилища (вошедшего в систему Волжских водохранилищ) и здесь суда стали проходить далеко от берега, и массового сопровождения теплоходов чайками на этом участке Волги уже не наблюдалось (наблюдения летом 1987). В августе 1985-1987 годов на реке Оке при прохождении теплохода вблизи берега возникал мощный локальный пищевой апвеллинг. Это привлекало десятки озёрных и малых чаек, которые летели в кильватере, периодически ныряя (т.н. «ударное ныряние» с частичным погружением в воду) (Резанов 1998).

Во время экскурсий по Босфору (Турция; июнь 1996-1999) я неоднократно наблюдал сизых чаек и хохотуний Larus cachinnans , сопровождавших суда. Чаще всего они сопровождали суда, проходившие у берега (особенно вблизи причалов, где проходила активная торговля рыбой и в воду часто попадали объедки или пищевые отбросы) и создающие локальный пищевой апвеллинг. Всплывающие пищевые отбросы чайки подбирали клювом – с посадкой и без посадки на воду. Если отбросов поднималось много, то чайки иногда довольно продолжительно охотились на плаву (Резанов 2000). По-видимому, сопровождение чайками судов, идущих по мелководью, обусловлено именно явлением локального пищевого апвеллинга.

Использование птицами движущегося судна для визуализации добычи

Движущийся водный транспорт вспугивает рыб, тем самым облегчая охоту (на стадии разыскивания объекта) для птиц-ихтиофагов. Хотя подобное поведение птиц в ассоциации с хищными рыбами и морскими млекопитающими (см. ниже) описано для десятков видов птиц, публикаций по вопросу кормовых ассоциаций птиц с кораблями, как ни странно, немного (табл. 1).

Такие ассоциации могут носить как одномоментный, так и продолжительный характер. Например, 15 октября 1987 (Волга в районе Жигулей), находясь на борту экскурсионного теплохода, я наблюдал неудачное пикирование молодого орлана-белохвоста Haliaeetus albi-cilla на крупную рыбу, уходящую от носа корабля (Резанов 1998). В остальное время орлан поблизости от теплохода не держался.

Л.С.Степанян (1998) описал продолжительную кормовую ассоциацию бурой олуши Sula leucogaster с кораблём в юго-западной части Тихого океана: «Птица поднималась в воздух (с мачты судна – А.Р.) и летела над кораблём, придерживаясь одного из бортов, со скоростью, равной ходу судна. Из-под носа корабля время от времени взлетали вспугнутые летучие рыбы – одиночки или небольшие стайки – и летели низко над водой в сторону от курса, иногда на сотни метров. Увидев взлетевших рыб, птица резко бросалась вниз и настигала их в угон в воздухе, где и хватала клювом». За 4-5 бросков олуше удавалось поймать 1 рыбу. После 3-4 поимок рыб птица возвращалась на мачту судна и отдыхала. За световой день олуша охотилась так до 4-5 раз.

В основе данной антропогенной модификации кормового поведения лежат нативные кормовые ассоциации птиц (в основном, морских) с хищными рыбами и водными млекопитающими (см. ниже).

Ожидание птицами прохождения по мелководью корабельных волн

По наблюдениям с борта теплохода (Ока, Волга, 1985-1987), волны, идущие от проходящих судов, создают на прибрежных мелководьях турбулентные течения (своего рода локальный пищевой апвеллинг), вероятно, поднимающие со дна различных беспозвоночных и вспугивающие отдыхающих рыб, которыми кормятся озёрные и сизые чайки, серые вороны Corvus cornix и серые цапли Ardea cinerea (Резанов 1998). Это выглядит следующим образом. Птицы стоят на мелководье у самого берега. Как только через мелководье начинают проходить волны от судна, вороны, чайки или цапли начинают бегать по воде и, делая резкие выпады, что-то схватывать клювом.

В одном случае подобное поведение мы наблюдали у малой белой цапли Egretta garzetta (Нил, Египет, август 2009), которая выжидала корабельные волны, находясь на мелководье вблизи берега. За минуту такой охоты цапля сделала 2 броска с погружением по грудь в воду. Малые белые цапли также подкарауливали рыб, собирающихся во время жары (до +45°С и выше) в тени корабля, стоящего у причала в Асуане (Резанов, Резанов 2010).

9 августа 1983 и 8 апреля 1986 я наблюдал крякв Anas platy-rhynchos (6-7 и 3 птицы, соответственно) у гранитной набережной Мо-сквы-реки в районе Крымского моста. После прохождения судов на подводных крыльях («Ракет»), когда к берегу подходили волны, утки начинали кормится более интенсивно. Корабельные волны, по-види-мому, вызывали локальный пищевой апвеллинг. В 1986 году на заливаемых водой ступенях набережной после прохождения волн от идущих речных судов кормились 2 озёрные чайки и 1 серая ворона, что-то выклёвывая из образовавшихся здесь луж (Резанов 2007).

Природным аналогом данной антропогенной модификации кормового поведения можно считать использование птицами для кормёжки аналогичных ситуаций, возникающих при прохождении через мелко- водье ветровых волн и волн зыби. Для чаек это хорошо известно (Divoky 1976; Cramp, Simmons 1983; Резанов 1990). Diviky (1976) описал добывание белыми чайками Pagophila eburnea рыбы, выбрасываемой на лёд при прохождении волн от корабля. Автор неоднократно наблюдал, как серые вороны и различные виды чаек подобным образом кормятся по берегам крупных рек (Волга, Москва, Ока, Нева и др.), озёр (Онежское около Петрозаводска), морей (северный берег Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга, Чёрное море в районе Поти, Анапы, западное побережье Каспийского моря, Мраморное море около Стамбула и др.). По-видимому, метод выжидания волн характерен для указанных видов на всём пространстве их ареала. Активно используется метод выжидания волн и таким казалось бы сухопутным видом, как сизый голубь Columba livia var. domestica (Онежское озеро, Мраморное море). По наблюдениям в июне 1997 года на Мраморном море интенсивность кормёжки у голубя была выше (2065 клевков в минуту), чем у других видов птиц (галка Corvus mone-dula – 16-52, серая ворона – 6-16, чайка-хохотунья – 6-12), использующих тот же метод и в тех же условиях. Птицы обычно стояли на урезе воды, редко заходя на глубину ног. Поблизости от этого места находилась сточная канава и, вероятнее всего, птицы выхватывали из воды приносимые к берегу пищевые отбросы. На прибрежных мелководьях во время прибоя активно кормятся поганки Podiceps spp, речные (Anas spp.) и нырковые (Aythya ferina, A. fuligula, Netta rufina) утки, лысухи Fulica atra (наблюдения в январе 1996 года на Чёрном море в Анапе). Кряквы, зимующие на Москве-реке в Коломенском, регулярно кормятся на мелководье у берега и стоя на урезе воды. У берега в результате ветровых и корабельных волн постоянно наблюдаются перемешивание придонных и поверхностных водных слоёв, а также нагонные явления, создающие в этой своеобразной экотонной зоне повышенную концентрацию пищевых объектов. Кормящиеся здесь утки используют различные кормовые методы: от щелокчения и погружения клюва в набегающую волну до перевёртывания («up-ending») на мелководье.

Ночная кормёжка птиц у судов

Ночное освещение судов также привлекает птиц, обеспечивая им возможность кормёжки в тёмное время суток (табл. 2). По моим наблюдениям летом 1998 года на Мраморном море в районе Атакёя (Турция, новый район Стамбула), чайки-хохотуньи (и отдельные сизые чайки) кормились возле рыбацких лодок не только днём, но и во время ночного лова хамсы на свет. Около некоторых лодок держалось до 2030 птиц. Рыбацкие лодки обычно базировались в 300-600 м от берега. При выборке сетей чайки пикировали в воду с лёту и с приса

Таблица 2. Ночная кормёжка водных птиц у рыболовецких и пассажирских судов

Сопровождение кораблей насекомоядными птицами

Вероятно, по причине того, что ласточки являются типичными птицами наземных местообитаний, их ассоциациям с водным транс- портом не уделено должного внимания; по крайней мере, в просмотренной мною литературе таких сведений не было обнаружено (Резанов 2010). В то же время такие ассоциации достаточно обычны. Это и охота ласточек за насекомыми над нагретыми металлическими поверхностями судов, сопровождение кораблей, идущих вблизи берега, и охота на насекомых, увлекаемых воздушным потоком (табл. 3).

Таблица 3. Ассоциации ласточек с водным транспортом

|

Виды ласточек |

Число особей |

Дата |

Время и место наблюдений |

Погодные условия |

Поведение птиц |

|

Hirundo rustica, Delichon urbica |

Десятки |

27.06. 1987 |

11.00-11.15, Дон у станицы Старочекркасская |

Солнечно, жарко (> +25°С). |

Охотились у теплохода, стоящего на рейде |

|

Riparia riparia |

10-15 |

21.06. 1988 |

13.00-13.40, река Великая около Пскова |

Солнечно, тепло |

Подолгу следовали за теплоходом (тип «Заря») параллельным курсом |

|

Hirundo rustica savignii (5-7), H. daurica (1) |

6-8 |

17.08. 2009 |

13.15-15.25, Нил в районе Луксора (Египет) |

Безоблачно, > +40°С |

Охотились за насекомыми, летая вдоль верхней палубы теплохода, стоящего у причала |

Ассоциация ласточек со стоящими у причала кораблями объясняется большим количеством мух, отдыхающих на нагретых поверхностях судна. Летая вдоль бортов и палуб корабля, ласточки вспугивают насекомых и схватывают их в воздухе. Ласточки, сопровождающие судно, идущее около берега, охотятся на насекомых, увлекаемых воздушным потоком.

Использование птицами работы гидросооружений

30 июля 1985 озёрные и сизые чайки кормились рыбой на ступенях Волжских шлюзов при спуске воды (Резанов 1986, 1990, 1998). В частности, это явление я наблюдал при прохождении нашего теплохода через шлюзы на Волге в районе Городца – Заволжья. Ходу между ними 1.5 ч. Чайки, сидя на постройках шлюза, поджидали момента спуска воды, когда на обнажившейся ступени можно будет легко охотиться за рыбой. На первом шлюзе кормилось 15 сизых и 15 озёрных чаек, на втором – 2-3 сизые чайки, 13 озёрных чаек и 1 речная крачка. Правда, крачка не охотилась, а только кружила над чайками. Когда уровень воды в первом шлюзе снизился настолько, что обнажилась ступень (4×25 м), на мелководье с криками слетелись чайки. Видел, как были выловлены 2 рыбки, из-за которых между птицами тут же возникали драки. Мелководье просто «кипело» от бегающих чаек. На втором шлюзе картина повторилась. Чайки схватывали мелкую рыбу и ещё какие-то пищевые объекты (определить не удалось). Замеченную рыбку чайки преследовали бегом. Мелководье полностью облав- ливалось почти за 5 мин. На других шлюзах (видимо, иной конструкции) подобной картины уже не наблюдалось – там при спуске воды каменная ступень не обнажалась.

По-видимому, природный аналог рассматриваемой антропогенной модификации поведения – обследование и добывание пищи на изолированных мелководьях, образовавшихся на берегу в результате запле-ска и приливно-отливных явлений.

Сопровождение лодок с учётчиками в колониях водно-болотных птиц

Описания сопровождения серыми воронами лодок с учётчиками в колониях водно-болотных птиц (цапель, бакланов) и грачей Corvus frugilegus , располагающихся в ивовых рощах по берегам многочисленных проток дельты Волги, давно уже стали хрестоматийными. Впервые подробно ассоциации серых с учётчиками описаны как необычные В.М.Модестовым (1967), который наблюдал описываемый феномен в апреле-июне 1940 года на Дамчикском участке Астраханского заповедника. В.М.Модестов писал об одном из участков абсолютного заповедования: «Я почти не видел там ворон и единственные случаи их появления были всегда связаны с моим приездом. Как только я сворачивал в эти колонии, несколько штук «сметливых» хищников сейчас же направлялись за мной и, опередив меня, усаживались на деревьях. В двух случаях я был вынужден возвращаться обратно, так как при первой же панике в колонии в клювах ворон появлялись голубые яйца цапель» (Там же, с 124-125).

Эколого-исторический анализ явления следования птиц за кораблём

Кормовые ассоциации птиц с крупными морскими животными

У птиц, «следующих за кораблём», существует определённый набор природных кормовых методов, связанных с движущимися водными животными, которые своей трофической деятельностью обеспечивают многим птицам облегчение в разыскивании и добывании корма.

Многие виды морских птиц вступают в кормовые ассоциации с крупными водными животными, которые при движении по мелководью, при всплытии, при движении кругами создают локальный пищевой апвеллинг (Судиловская 1951; Bruce 1952; Angles 1966; Divoky 1976; Harrison 1979; Cramp, Simmons 1983; и др.). В частности, в случае ассоциации птиц с планктоноядными гигантскими акулами Ceto-rhinus maximus , огромные рыбы, плавая кругами, создавали концентрацию планктона, который, в свою очередь, привлекал мелкую рыбу.

На рыб охотились морские птицы: олуши Sula bassana (Bruce 1952; Angles 1966), серебристые чайки, морская чайка, хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis , тонкоклювая кайра Uria aalge , гагарка Alca torda (Angles 1966). Возможны ассоциации не ныряющих птиц с ныряющими птицами. Так, на остовах Прибылова кайры ныряют за эв-фаузидами, а наверху их встречают моевки и плавунчики Phalaropus , не умеющие глубоко нырять (Шунтов 1993).

Широко распространены кормовые ассоциации морских птиц с хищными рыбами, китообразными и ластоногими, которые пригоняют косяки мелких рыб к поверхности и тем самым делают их доступными для птиц (Bent 1921; Salomonsen, Gitz-Johansen 1944 – цит. по: Юдин, Фирсова 1988; Ashmole 1963; Ashmole, Ashmole 1967; Nelson 1970; Dunn 1972; Feare 1981; Bayer 1983; Martin 1986; Резанов 1996; Balance, Pitman 1998; Bräger 1998; Larson, Martinez-Leyva 2007; и др.). В случае с ассоциациями птиц с дельфинами (Martin 1986; Резанов 1996) первые получают также кусочки рыб, оставшиеся после прохождения дельфинов через косяк. Следует также отметить, что указанная кормовая повадка для ряда видов птиц носит, по-видимому, исключительно сезонный характер, например, проявляется во время зимовки в тропических водах. Например, 19 января 2007 в 1 км от берега (штат Герреро, Мексика) более 3 тыс. чёрных крачек Chlidonias niger кормились среди сотен гигантских мант Manta birostris . Скаты находились у поверхности океана, растянувшись на 2-3 км (Larson, Martinez-Leyva 2007).

По наблюдениям Н.С.Бойко с коллегами (1970), серые тюлени Ha-lichoerus grypus , кормящиеся у островов Мурмана, привлекают чаек ( Larus marinus , L. argentatus и др.). Чайки вьются над головой тюленя, поедающего рыбу, и хватают теряемые им куски добычи.

Голубоногие олуши Sula neboxii образуют ассоциации с хищными рыбами и ловят выпрыгивающих из воды летучих рыб (Harris 1975). У 91 вида морских тропических птиц обнаружена стойкая кормовая ассоциация с охотящимися в поверхностных водах тунцами Thunnus albacares (Balance, Pitman 1998).

В Турции, в створе пролива Босфор со стороны Мраморного моря, в июне 1996 года я наблюдал, по-видимому, комменсальную кормовую ассоциацию 20-30 чаек-хохотуний и сизых с 2 дельфинами-белобочками Delphinus delphis pontica (Резанов 1996). При появлении дельфинов на поверхности (за несколько секунд до этого птицы могли видеть их с воздуха), чайки тут же пикировали в воду рядом с ними, поднимая каскады брызг. Выход дельфинов на поверхность сопровождался поднятием мелких рыб (в этот период шла хамса Engraulis encrosi-cholus ) к поверхности, что и привлекало сюда чаек, использующих для поимки рыбёшек «ударное ныряние».

Птицы, сопровождающие акул, хищных китообразных и других морских хищников, могут также использовать остатки их трапезы.

«Переключение» птиц на ассоциации с водным транспортом

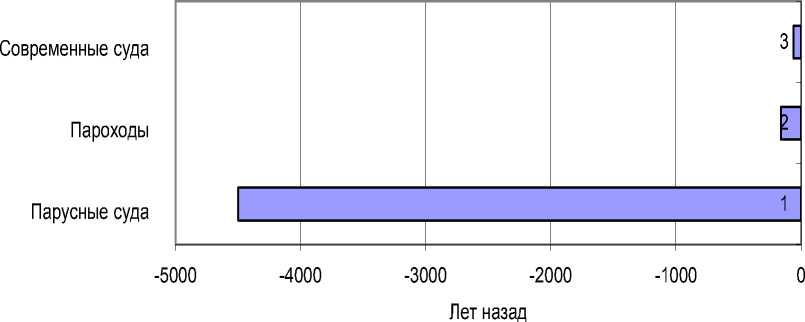

Вероятно, природные кормовые ассоциации птиц с крупными водными животными послужили своеобразной основой для возникновения антропогенных модификаций поведения: сначала с кораблями парусного флота, а затем – с пароходами, теплоходами и прочим современным водным транспортом (рис. 1).

Рис. 1. Время существования кормовых ассоциаций птиц с парусными судами (1), пароходами (2) и современным флотом (3).

Корни повадки птиц следовать за кораблём следует искать в далеком прошлом. Известно, что египтяне уже во времена IV Династии (третье тысячелетие до н.э.) строили суда длиной в 52 м и совершали длительные путешествия по Нилу, а в конце VII века до н.э. финикийцы совершили путешествие вокруг Африки из Египта (Всемирная история… 1956). Вполне вероятно, что за древними парусниками следовали птицы, привлечённые выбрасываемыми за борт остатками пищи или локальным пищевым апвеллингом.

Из более близкого нам времени есть конкретные свидетельства такого сопровождения. Так, 30 декабря 1776 Джеймс Кук сделал в своем дневнике запись: «Пока мы шли вдоль берега, океанические птицы летели за кораблём» (Кук 1971). Корабль шел под всеми парусами вдоль песчаного берега острова Кергелен и, возможно, создавал локальный пищевой апвеллинг, привлекающий птиц. Кроме того, птицы могли получать различные пищевые отходы.

Сопровождение парусников для птиц было несравненно выгоднее, чем сопровождение крупных морских животных. Например, крупные «чайные» клиперы XIX века (изначально специализировались на перевозке чая в Европу и Америку), такие как знаменитые «Катти Сарк»

и «Фермопилы», идущие в прибрежных мелководьях, создавали куда более мощный и длительный локальный пищевой апвеллинг, чем даже самые крупные киты. Более того, парусники, в отличие от водных животных, всё время шли в надводном положении и легко могли быть использованы птицами в качестве присады, а не только в определённые моменты, как, например, всплывающие киты. Увеличение размеров парусников сопровождалось увеличением численности их команд, а, следовательно, и бóльшим количеством регулярно выбрасываемых за борт пищевых отходов; последний факт уже сам по себе гарантировал птицам обильную и гарантированную кормовую базу. Таким образом, выгоды от такого «переключения» для птиц очевидны (табл. 4).

Таблица 4. Сопровождение морских животных и «следование за кораблём;: анализ получаемых птицами выгод

|

Что привлекает птиц |

Ассоциации с крупными водными хищниками |

Ассоциации с крупными планктоннофагами |

Следование за парусными судами |

Следование за пароходами, теплоходами |

|

Локальный пищевой апвеллинг |

+ |

+ |

+ |

++ |

|

Вспугнутая рыба |

+ |

— |

+ |

+ |

|

Оглушённая (обездвиженная) рыба |

+ (1) |

— |

— |

++ (2) |

|

Остатки трапезы, пищевые отходы |

+ |

— |

++ |

++ |

|

Аэродинамические выгоды |

+ (3) |

+ (3) |

++ |

++ |

|

Использование животных и кораблей в качестве присады |

— |

+ (4) |

++ |

++ |

|

Искусственное освещение в тёмное время суток |

— |

— |

+ |

++ |

Условные обозначения : +, ++ - отражение степени выгоды; (1) - при ассоциации морских птиц с рыбами-пилами и гигантскими мантами, охотящимися на мелкую рыбу;

(2) - особенно при следовании за быстроходными судами; (3) - при ассоциации с очень крупными и быстро плывущими водными животными (крупными китами, акулами, тюленями и др.), плывущими в надводном положении; (4) - отдых на всплывших китах.

Известный английский путешественник Фрэнсис Чичестер, в одиночку совершивший кругосветное плавание на яхте «Джипси Мот» в 1967 году, как-то записал в судовой журнал: «Сотни качурок носились взад и вперёд около судна, пока я сидел за ленчем, а когда объедки полетели из ведра за борт, все птицы камнем бросились вниз, чтобы выбрать себе что-нибудь получше». Поживиться чем-нибудь съестным к яхте прилетали также альбатросы (Чичестер 1969).

Когда на смену парусному флоту пришли пароходы и теплоходы, птицы, следующие за кораблями, получили дополнительные преимущества (табл. 3.), поскольку такие суда создавали ещё более мощный апвеллинг, а увеличение команды, особенно на океанских пассажир- ских лайнерах, обеспечивало сопровождающим птицам постоянную кормовую базу за счёт пищевых отбросов, выбрасываемых за борт. По-видимому, это и послужила причиной, в частности, трансатлантических сопровождений судов морскими птицами (см. выше).

Интенсивное искусственное освещение кораблей (табл. 2) и окружающего их пространства в тёмное время суток может привлекать чаек и других птиц, охотящихся за мелкой рыбой (килькой, хамсой и пр.), также привлечённой светом. Это кажется ещё более очевидным при ночном промысле рыбы и головоногих моллюсков с использованием мощного искусственного освещения.

Следует отметить, что «переключение» птиц с сопровождения крупных водных животных на сопровождение сначала парусных судов, а затем и современных, использующих паровые, дизельные, газотурбинные и атомные двигатели, отнюдь не означали исключения старых привычек из репертуара видовых кормовых методов. Очевидно, здесь мы имеем дело с явным расширением кормовой экологической ниши видов (популяций) благодаря сохранению «старых» и освоению «новых» (инновационных) кормовых методов.

С водным транспортом связана и такая антропогенная модификация кормового поведения, как «ожидание корабельной волны». На реках Европейской России эта кормовая повадка, по-видимому, стала широко использоваться птицами с 1840-1850 годов в период возникновения на Волге целого ряда пароходных обществ (Масляков 1975). Не менее интенсивно продолжает эксплуатироваться птицами природный аналог рассматриваемой антропогенной модификации – ожидание ветровых волн, на базе которого, очевидно, и произошло данное «переключение».

О перспективах кормовых ассоциаций птиц с водным транспортом

Развитие водного транспорта и в дальнейшем, по-видимому, будет способствовать сохранению прочных трофических связей птиц с промысловыми, пассажирскими и другими судами. В будущем можно ожидать и новые проявления кормового поведения птиц, вступающих в прочные связи с водным транспортом, а также вовлечение в эти связи новых видов птиц. Всего может быть задействовано порядка 200 видов птиц (в основном, морских), в основном, из 3 отрядов: Procellarii-formes, Pelecaniformes, Charadriiformes (Laridae, Stercorariidae).

Для буревестникообразных и пеликанообразных (Fregatidae, Phae-thontidae, в значительной степени Sulidae), а теперь, как известно, и для Laridae, масштабы сопровождения судов не ограничены только прибрежными водами. Особенно характерными такие ассоциации, как и в настоящее время, будут для мест наиболее интенсивного про- мысла, т.е. в водах Южного полушария. Возможно, также ожидать и повышение разнообразия используемых птицами антропогенных модификаций кормового поведения, связанных с различными видами водного транспорта. Наряду с этим в арсенале кормовых методов птиц сохранятся и т.н. нативные кормовые методы, являющиеся исходным базисом многих (если не всех) антропогенных модификаций кормового поведения.