Трофический статус Камского водохранилища по фитопланктону в летний период

Автор: Беляева Полина Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В августе 2013 г. проведены исследования фитопланктона Камского водохранилища в результате которых было установлено, что наибольшим числом таксонов водорослей, рангом ниже рода зарегистрировано в отделе зеленых водорослей. По биомассе преобладают диатомовые водоросли, по численности - синезеленые. По концентрации хлорофилла а, численности, биомассе фитопланктона, содержанию общего фосфора и прозрачности воды Камское водохранилище можно отнести к категории мезотрофно-эвторфных.

Фитопланктон, трофический статус, фотосинтетические пигменты, водохранилища

Короткий адрес: https://sciup.org/148203303

IDR: 148203303 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Трофический статус Камского водохранилища по фитопланктону в летний период

Для изучения закономерностей функционирования экосистем водохранилищ и мониторинге водоемов большое внимание уделяется фитопланктону как основному продуценту первичного органического вещества. При исследовании трофического статуса и качества воды водоемов часто используются характеристики фитопланктона: состав, структура, численность, биомасса, содержание Хл а , соотношение других пигментов и пигментных индексов, которые косвенно характеризуют продукционно-деструкционные процессы в сообществе планктона [2; 20]. Отнести природные воды к трофическому типу можно и на основе прозрачности воды [7], концентрации биогенных элементов. Предпочтение при этом отдается не потенциальной (содержание биогенов), а реализованной биомассе фитопланктона [17]. Однако, точная оценка трофического уровня конкретного водоема остается весьма серьезной проблемой.

Цель работы – оценить трофность вод Камского водохранилища на основе пигментных характеристик, биомассы, численности фитопланктона, прозрачности воды и содержанию общего фосфора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основные характеристики Камского водохранилища и стандартные станции наблюдений приведены ранее [1; 4]. Пробы воды (объемом 1 л) для определения содержания пигментов отбирали в центральном плесе Камского водохранилища в августе 2013 г., одновременно с количественными пробами фитопланктона. Отбор и обработку проб фитопланктона проводили по стандартным методикам [10]. Доминантными считали виды с численностью и/или биомассой более 10%.

Определение содержания хлорофиллов а, в и с (Хл a, b, c ), каротиноидов (К) и пигментных индексов ПИ (К/Хл а , E 430 /E 665 , E 480 /E 664 ) в планктоне Камского водохранилища проводилось впер-

вые. Содержание пигментов определяли стандартным спектрофотометрическим методом в смешанном 90% ацетоновом экстракте [24]. Концентрации хлорофиллов a, b, c и каротиноидов рассчитывали по соответствующим формулам [22; 23]. Кроме этого, рассчитывали относительное содержание пигментов, а также соотношение каротиноидов и Хл а и значения ПИ Е 480 /Е 664 и Е 430 /Е 665 .

Расчет валовой продукция фитопланктона, г C/м2 за сезон был проведен косвенным методом по формуле:

PrimAss =

(IF(Lat>70)THEN(10*Chl)ELSE(30*Chl))*Sec*GS/ 1000; где

Lat – географическая широта; Chl – концентрация хлорофилла «а», мг/м3; Sec – прозрачность воды по диску Секки, м; GS – длительность вегетационного сезона, дни [3].

Содержание общего фосфора (Р общ ) в пробах определяли по стандартным методикам [15]. Прозрачность воды измеряли по диску Секки.

Для оценки трофического статуса водохранилища использовали содержание Хл а , общего фосфора, прозрачность воды [21], валовую продукцию фитопланктона за год, г С/м2 [3], биомассу фитопланктона [7], численность фитопланктона [5].

В статье использованы собственные данные по прозрачности воды, содержанию общего фосфора, численности и биомассы фитопланктона за 2008–2009 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В фитопланктоне Камского водохранилища в августе 2013 г. отмечено 104 таксона водорослей рангом ниже рода. Наибольшим числом видовых и внутривидовых таксонов отличался отдел зеленых водорослей, в котором было сосредоточено 49,5% от общего числа видов, разновидностей и форм водорослей. Наиболее часто встречаются виды родов Desmodesmus (R. Chodat), Monoraphi-dium Komárková-Legnerová, Dictyosphaerium Näg, Tetrastrum Chod, Pediastrum Meyen, Staurastrum Meyen ex Ralfs. Наибольшего развития (числен- ность 20–40% от общей) они получают в верхнем и центральном районе водохранилища, особенно в мелководных зонах.

Диатомовые водоросли в фитопланктоне (35,6% общего числа видов) представлены как центрическими (виды рода Aulacosira : A. granulata (Ehr.) Sim. , A. ambiqua (Grun.) Sim. , A. subarctica (O. Müll.) Haworh.) и Actinocyclus normanii (W. Greg.) Hust.), так и пеннатными видами ( Asterionella formosa Hass., виды рода Fragilaria : F. capuchina Desm. , F. pinnata Ehr., F. crotonensis Kitt.). Некоторые из этих видов входили в число доминантных, по биомассе (табл. 1).

Водоросли из отдела Cyanophyta (10,5% общего числа видов) на отдельных станциях центрального района водохранилища составляли до 80% общей численности, но в формирование биомассы большого вклада не вносили, до 10%. Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (до 100 млн. кл./л) и сопутствующие ему виды Aphanocapsa Näg. и Anabaena Bory S.V. ex Born. Flahault в центральном и приплотинном районах на некоторых станциях вызывали «цветение воды».

Таблица 1. Численность (N), биомасса (B) и доминантные виды фитопланктона Камского водохранилища в августе 2013 г.

|

Районы водо-хранилища |

B, мг/л |

N, млн. кл./л |

Доминантные виды |

|

I |

8.3 |

20.6 |

Aulacoseira spp. (N, B), Fragilaria pinnata (N, B) , F. crotonensis (N, B) , Ceratiun hirundinella (B) , Actinocyclus normanii (B), Anabaena sp. (N) |

|

II |

5.7 |

17.8 |

Actinocyclus normanii (B), Aphanocapsa spp. (N), Aulacoseira spp. (N, B), Aphanizomenon flos-aqua (N, B) |

|

III |

7.9 |

15.2 |

Actinocyclus normanii (N, B) , Aulacoseira spp . (N, B), Aphanocapsa spp. (N), Aphanizomenon flos-aqua (N) |

|

Среднее для водоема |

7.3 |

17.9 |

Actinocyclus normanii, Aulacoseira spp., Aphanocapsa spp. |

Примечание: I – верхний, II – средний, III – приплотинный районы водохранилища

Следует отметить в 2013 г. увеличение доли динофитовых водорослей, особенно Ceratiun hi-rundinella (O.F.M.) Bergh., который на ряде станций верхнего района достигал 20% общей биомассы фитопланктона.

В настоящее время более половины обнаруженных водорослей (64,2%) являются показателями сапробности воды, среди них преобладают индикаторы β -мезосапробной (17,7%) и β - о -мезосапробной (14,4%) степени загрязнения. Индекс сапробности по Пантле-Букку (1,8–2,20) не выходит за пределы β -мезосапробной зоны.

Численность и биомасса фитопланктона в разных районах Камского водохранилища изменялась незначительно (табл. 1). В 2013 г. по численности преобладали синезеленые водоросли (более 50%), а по биомассе – диатомовые (56%). Наибольшие численность и биомасса фитопланктона наблюдались в верхнем районе водохранилища.

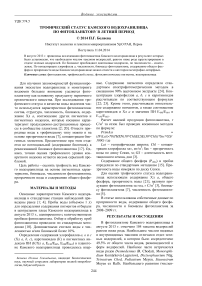

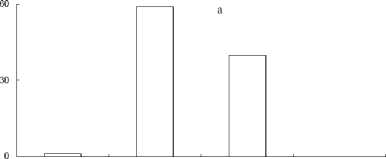

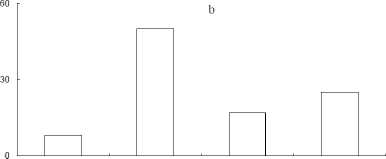

Содержание основного фотосинтетического пигмента (Хл а) в Камском водохранилище было представлено диапазоном величин, типичных для соответствующего периода сезонного цикла фитопланктона и изменялось от 7,07 до 27,2 мкг/л. Диапазон наиболее часто встречаемых величин составлял 10–15 мкг/л (51% числа наблюдений) (Рисунок). Наибольшее содержание пигмента зарегистрировано в районе сброса теплых вод ГРЭС г. Добрянка (до 48,5 мкг/л). В целом, концентрации Хл а были близки на различных участках центрального плеса. На правобережных мелководьях они незначительно (в 1,2–1,6 раза, р≥0,05, n=32) превышали таковые в русле. Аналогичные изменения отмечены для Углического водохранилища [8; 9]. Средние, максимальные и наиболее часто встречаемые концентрации Хл а планктонных альгоценозов близки к наблюдаемым в водохранилищах Волги [8; 11].

Вклад Хл а в фонд зеленых пигментов варьировал от 78% в центральном районе, принимающем основные притоки водохранилища, до 91% в верхнем речном районе, и составлял 85% в при-плотинном районе. Среднее содержание дополнительных хлорофиллов в фонде зеленых пигментов колебалось от 0,6 до 9,2% для Хл b и от 5,6 до 19,4% для Хл с при максимальных величинах в верхнем районе водохранилища. Концентрация суммарного хлорофилла ( а + в + с ) в планктоне варьировала от 8,7 до 30,3 мкг/л, в зоне сброса подогретых вод – 50,3–53,1 мкг/л (табл. 2).

Удельное содержание Хл а в сырой биомассе фитопланктона (Хл а /В) в августе 2013 г. изменялось от 0,10 до 0,49% и укладывалось в пределы (0,08–9,7) известных значений для других водоемов [18] и водохранилищ Волги [6; 13; 19].

Рис. Частота встречаемости концентраций хлорофилла а в верхнем (а), среднем (b) и приплотинном (с) районах Камского водохранилища в 2013 г. (% от общего числа наблюдений).

Полученные соотношения пигментов, а именно превышение значений отношения хлорофилла с к хлорофиллу а (с/а) над величинами соотношения хлорофилла b к хлорофиллу а (b/а) в среднем в 2,5 раза свидетельствует о том, что ведущее по- ложение здесь занимают диатомовые и динофи-товые водоросли [12; 16].

Количественное отношение желтых и зеленых пигментов, выраженное через отношение концентраций каротиноидов и (К/Хл а ) или ПО Е480/Е664 отражают физиологическое состояние сообществ. Суммарное содержание каротиноидов в Камском водохранилище уступает Хл а , что свидетельствует о физиологическом благополучии фитопланктона. Высокие коэффициенты корреляции между содержанием Хл а и К (r=0,94, при р≥0,05; n=32) получены для всех участков водохранилища.

По К/Хл а воды Камского водохранилища относятся в августе к «хлорофильному» типу (К/Хл а<1), что характерно для эвтрофных вод, а в июне (собственные единичные данные) в верхнем районе ПО Е480/Е664 превышает единицу (1,0–1,2), характеризуя воды как мезотрофные и относящиеся к каротиноидному (К/Хл а >1) типу. Это соответствует отрицательной в первом случае и положительной, во втором направленности биотического баланса в экосистеме [14].

Пигментный индекс Е430/Е664 (индекс Маргалефа) физиологического состояния фитопланктона, работающий маркером отношения гетеротрофного метаболизма в сообществе к автотрофному, составил среднем 2–2,5, что свидетельствует о равновесии процессов гетеротрофного и автотрофного метаболизмов фитопланктонного сообщества. Это отношение понижалось до 1,7–1,9 в районе ГРЭС и свидетельствовало о чрезмерном развитии водорослей, процессе «цветения» [14].

Таблица 2. Содержание пигментов и их соотношение в фитопланктоне Камского водохранилища, август 2013 г.

|

Районы водохранилища |

Chl a |

Σ Chl |

% Chl а |

% Chl b |

% Chl c |

carotinoids |

E 430 /E 665 |

E 480 /E 664 |

Хл/В |

|

Верхний |

11.2– 19.8 15.0±2.1 |

13.0– 25.2 17.4±3.0 |

79.0– 91.3 86.6±2.7 |

1.2–9.2 3.9±2.1 |

7.0–19.4 9.6±2.5 |

8.5–12.9 10.7±1.2 |

2.26±0.01 |

0.85±0.02 |

0.19 |

|

Средний |

9.2–27.6 14.7±2.5 |

10.4– 30.2 17.1±4.4 |

83.9– 91.7 86.7±2.7 |

0.6– 16.5 3.8±1.5 |

5.6–15.0 9.9±2.3 |

5.3–13.1 8.1±2.2 |

2.13±0.02 |

0.73±0.02 |

0.25 |

|

ГРЭС г. Добрянка |

44.2– 48.5 |

50.1– 53.4 |

87.8– 91.7 |

0.6–3.2 |

5.7–11.7 |

4.6–9.4 |

1.7–1.9 |

0.5–0.9 |

– |

|

Приплотинный |

7.1–12.3 9.6±1.1 |

8.7–13.5 11.3±1.2 |

80.0– 91.3 85.4±2.9 |

1.2–6.7 4.7±1.7 |

7.1–12.9 9.7±1.3 |

4.9–9.2 6.4±0.8 |

2.33±0.02 |

0.77±0.04 |

0.12 |

|

Среднее по водохранилищу |

13.3±3.3 |

15.8±4.0 |

84.8±4.7 |

4.9±1.2 |

10.4±3.2 |

8.6±2.1 |

2.3±0.1 |

0.8±0.1 |

0.17 |

Первичная продукция планктона для Камского водохранилища составила 0,05– 1,20 г C/м2 сут. или 1,40–3,64 г О 2 /м2 сут. Валовая продукция фитопланктона составила от 80 до 190 г C/м2 за сезон, в районе сброса теплых вод эти значения продукции значительно увеличивались (280 г C/м2 за сезон).

Величины индекса Карлсона (TSI), рассчитанные по данным о прозрачности воды (TSIh) и хлорофилла а (TSIChl) на всех станциях изменялись незначительно (табл. 3). Несмотря на близкие величины TSI во всех районах водохранилища, они различались на мелководных (57,2–66,7) и русловых (53,8–62,9) станциях, еще более существен- ное отличие имеют значения, полученные на ст. ниже ГРЭС г. Добрянка (63,2–73,2). В период с 2008 по 2013 гг. величины TSIh обнаруживают тенденцию к уменьшению.

На основании величин концентрации Хл а, биомассы, численности фитопланктона, содержания общего фосфора (табл. 3) были определены частоты встречаемости мезотрофной, мезотроф-но-эвтрофной и эфтрофной категорий при оценке Камского водохранилища. По величине численности фитопланктона (4,7–42,0 млн.кл./л) Камское водохранилище относится к мезотрофному типу (67%), по биомассе фитопланктона (2,6–8,9 мг/л) – к мезотрофно-эвтрофному типу (84%). Исходя из средних и наиболее часто встречаемых величин Хл а (10–15 мкг/л) трофический статус Камского водохранилища в большинстве случаев (83%) был ограничен мезотрофно-эвтрофной зоной. По значениям Хл а/В воды Камского водохранилища соответствуют мезотрофно-эвтрофным (79%). По величине продукции фитопланктона водохранилище также характеризуется как мезотрофно-эвтрофное. По концентрации общего фосфора – мезотрофно-эвтрофному (57%), эвторофному (39%) типу. По-видимому, повышенное содержание фосфора и более низкие значения трофности воды по характеристикам фитопланктона свидетельствуют о несоответствии потенциального и реализованного уровня продуктивности в водохранилища.

Таблица 3. Трофический статус Камского водохранилища по разным показателям (Carlson, 1977; Китаев, 1984; Дмитриев и др., 1997) в период 2008–2013 гг.

|

Год |

Район |

TSI h |

Хл а |

TSI хл |

Р общ. |

Н |

N |

B |

|

2008 |

I |

62.6 |

– |

– |

– |

2.2 |

4.7 |

2.7 |

|

II |

62.8 |

– |

– |

– |

1.2 |

7.4 |

3.5 |

|

|

III |

59.8 |

– |

– |

– |

1.0 |

5.1 |

4.1 |

|

|

2009 |

I |

60.6 |

– |

– |

79.0 |

1.1 |

9.7 |

2.8 |

|

II |

60.8 |

– |

– |

56.5 |

1.0 |

5.8 |

2.6 |

|

|

III |

60.8 |

– |

– |

32.2 |

1.2 |

42.0 |

8.9 |

|

|

2013 |

I |

54.5 |

15.3 |

57.8 |

– |

1.6 |

20.6 |

8.3 |

|

II |

54.3 |

14.6 |

57.0 |

– |

1.1 |

17.8 |

5.7 |

|

|

III |

56.0 |

13.2 |

55.6 |

– |

1.4 |

15.2 |

7.9 |

|

|

Трофический статус |

М–Э |

М–Э |

М–Э |

М–Э, Э |

М–Э |

М |

М–Э |

|

Примечание: TSIh – индекс Карлсона по прозрачности воды, Хл а – содержание хлорофилла а , мкг/л; TSIхл индекс Карлсона по содержанию Хл а ; Робщ. фосфор общий, мкг/л; H – прозрачность воды, м; N – численность фитопланктона, млн. кл./л; B – биомасса фитопланкона, мг/л; «–» данные отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фитопланктон Камского водохранилища сформирован в основном зелеными, диатомовыми и синезелеными водорослями. В период исследований наибольший вклад в общую численность фитопланктона вносили мелкоразмерные представители синезеленых водорослей. Биомассу создавали диатомовые водоросли родов Aulacoseira , Fragilaria , Actinocyclus и Stephanodiscus . Содержание фотосинтетических пигментов представлено типичным диапазоном величин. Вклад Хл а в фонд зеленых пигментов варьировал от 78 до 91%. Соотношения фотосинтетических пигментов свидетельствуют о ведущем положении диатомовых водорослей. Значения пигментных индексов Е430/Е665 и Е480/Е664 указывают на достаточно высокую фотосинтетическую активность фитопланктона. Относительное содержание хлорофилла в сырой биомассе фитопланктона изменялось от 0,1 до 0,5%.

По уровню развития фитопланктона наиболее продуктивен участок среднего района водохранилища, находящийся в зоне теплового загрязнения, под влиянием подогретых вод ГРЭС г. Добрянки.

Трофический статус вод Камского водохранилища по показателям фитопланктона соответствует мезотрофно-эвтрофному типу, по прозрачно- сти воды и содержанию фосфора изменяется от мезотрофно-эвтрофного до эвтрофного.

Список литературы Трофический статус Камского водохранилища по фитопланктону в летний период

- Беляева П.Г. К вопросу о распространении Actinocyclus normanii (Greg.) Hust.(Bacillariophyta) в Камском и Воткинском водохранилищах//Современные проблемы водохранилищ и их водосборов. Том IV. Водная экология. Пермь: Пермский государственный университет, 2011. С. 19-23

- Бульон В.В. Закономерности первичной продукции планктона и их значение для контроля и прогнозирования трофического состояния водных экосистем//Биология внутр. вод. 1997. № 1. С. 13-22.

- Бульон В.В. Первичная продукция и рыбопродуктивность водоемов: моделирование и прогноз//Биология внутр. вод. 2006. № 1. С. 48-56.

- Генкал С.И., Беляева П.Г. Диатомовые водоросли (Centrophyceae) Камского водохранилища (Россия)//«Альгология», 2011. T. 21. № 3. С. 312-324.

- Дмитриев В.В. Мякишева Н.В., Третьяков В.Ю., Хованов Н.В. Многокритериальная оценка экологического состояния и устойчивости геосистем на основе метода сводных показателей. II. Трофический статус водных экосистем//Вестник СПбГУ. 1997. Сер. 7. Вып. 1. № 7. С. 51-67.

- Елизарова В.А. Содержание фотосинтетических пигментов в единице биомассы фитопланктона Рыбинского водохранилища//Флора, фауна и микроорганизмы Волги. Рыбинск: ИБВВ АН СССР, 1974. С. 44-46.

- Китаев С.П. Экологические основы биопродуктивности озер разных природных зон. М.: Наука. 1984. 207 с.

- Ляшенко О.А. Сезонная динамика и многолетние изменения фитопланктона и содержания хлорофилла в Угличском водохранилище//Биология внутр. вод. 2000. № 3. С. 52-61.

- Метелева Н.Ю. Содержание пигментов фитопланктона в Угличском водохранилище//Биология внутр. вод: Информ. бюл. Л. 1990. № 88. С. 8-13.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М. 1975. 239 с.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука. 2004. 156 с.

- Минеева Н.М., Щур Л.А. Содержание хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона (обзор)//Альгология. 2012. Т. 22. №. 4. С. 441-456.

- Михеева Т.М., Бусько С.А. К изучению фитопланктона Волги и его продукционных особенностей//Вод. ресурсы. 1975. № 1. С. 101-109.

- Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир. 1975. 740 с.

- Саралов А.И., Чикин С.М., Банникова О.М., Козлова Г.А., Соломенный А.П. Распространение фосфатаккумулирующих бактерий в фосфоритоносных породах поверхностных и подземных водах Западного Приуралья//Микробиология. 1999. Т. 68. № 3. С. 407-417.

- Сиделев С.И., Бабаназарова О.В. Анализ связей пигментных и структурных характеристик фитопланктона высокоэвтрофного озера//Журн. Сибир. федерал. ун-та. Сер. Биол. 2008. Т. 1. № 2. С. 162-177.

- Трифонова И.С. Оценка трофического статуса водоемов по содержанию хлорофилла а в планктоне//Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. СПб.: Гидрометеиздат. 1993. С. 158-166.

- Трифонова И.С., Десортова Б. Хлорофилл как мера биомассы фитопланктона в водоемах разного типа//Гидробиологические процессы в водоемах. Л.: Наука. 1983. С. 58-80.

- Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Л.: Наука. 1989. 304 с.

- Яценко-Степанова Т.Н., Немцева Н.В., Игнатенко М.Е. Основные подходы к определению трофности природных водоемов//Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал). 2014. № 1. С. 1-7.

- Carlson R.E. A trophic state index for lakes//Limnol. Oceanogr. 1977. V. 22. № 2. P. 361-369.

- Jeffrey S.W., Humphrey G.F. New spectrophotometric equations for determing chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants algae and natural phytoplankton//Biochem. Physiol. Pflanz. 1975. Vol. 167. Р. 191-194.

- Parsons T.R., Strickland J.D.H. Discussion on spectrophotometric determination of marine plant pigments with revised equations for ascertaining chlorophylls and carotenoids. J. Marine Res. 1963. 3: 155-163.

- SCOR-UNESCO Working Group № 17. Determination of photosynthetic pigments in sea water//Monographs on Oceanographic Methodology. Paris: UNESCO, 1966. Р. 9-18.