Трофическое состояние соленых рек бассейна озера Эльтон

Автор: Номоконова Валентина Ивановна, Зинченко Татьяна Дмитриевна, Попченко Тимур Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты исследования трофического состояния рек (по содержанию хлорофилла «а», общего фосфора, скорости фотосинтеза, первичной продукции фитопланктона) и условий ее формирования (глубина, температура, прозрачность, химический состав вод) в притоках оз. Эльтон.

Хлорофилл "а", скорость фотосинтеза водорослей, первичная продукция, деструкция органического вещества, притоки оз. эльтон

Короткий адрес: https://sciup.org/148201802

IDR: 148201802 | УДК: 574.55

Текст научной статьи Трофическое состояние соленых рек бассейна озера Эльтон

О з. Эльтон и реки, его питающие, входят в состав Прикаспийского бессточного бассейна и являются частью природного парка «Эльтонский». Это реликт морских условий, когда-то существовавших на Прикаспийской низменности, и одно из крупнейших соляных озер Европы [1]. В озеро впадает 7 соленых рек. По периферии оно имеет обнаженные от рапы полосы соленой грязи, расположенные преимущественно в устьях рек. Минеральные богатства озера востребованы с середины XVI века, когда в озере интенсивно начали добывать соль. С 1747 по 1882 г. добыча соли велась государственными монополиями. Соленая минеральная грязь издавна считалась целебной и в 1910 г. на восточном берегу озера была открыта грязелечебница. Минеральные источники также обладают лечебными свойствами. Так, в некоторых реках обнаружено высокое содержание брома [2]. Огромная хозяйственная роль оз. Эльтон и уникальность природы его окрестностей положили начало изучению этого региона еще во второй половине XVIII в.

В настоящее время, начиная с 2006 г., сотрудниками лаборатории экологии малых рек ИЭВБ РАН ведутся комплексные исследования экологического состояния высокоминерализованных рек с акцентом на исследование биоразнообразия рек Приэльтонья [3, 4, 5 и др.]. Подробной оценки трофического и гидрохимического состояния рек не проводилось. Целью данного исследования является определение продуктивности фитопланктона и установление трофического состояния рек, впадающих в оз. Эльтон в условиях градиента уровня минерализации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Трофическое состояние исследуемых рек оценивали по величине первичной продукции фитопланктона, содержания хлорофилла «а» (Chl a ) и

общего фосфора (Р общ .) в соответствии с классификациями Г.Г. Винберга [6] и R.A. Vollenweider, J. Kerekes [7].

Наблюдения проводили в 2008 г. (12-14.08; 2526.09), в 2010 г. (19-21.08), в 2011 г. (24-27.05) и в 2012 гг. (17-21.05; 13-16.08). Было исследовано 6 рек: Хара, Ланцуг, Чернавка, Солянка, Малая и Большая Саморода. Пробы отбирали на двух участках: в нижнем приустьевом (в 1000-2000 м от впадения в озеро) и в районе среднего течения рек (средний участок). В реках Хара, Большая Саморода и Солянка – пробы отбирались в отдельные даты и в верхнем течении. В течение всего периода исследований определяли содержание Chl а, Р общ и РО 4 3-, в 2012 г. – определяли первичную продукцию и деструкцию органического вещества (в приустьевых участках рек Хара, Чернавка и Ланцуг), фотосинтетические пигменты в донных отложениях и химический состав вод всех рек.

Пробы воды отбирали в основном в медиали рек пластиковой емкостью или 2-х литровым батометром Руттнера. Для определения фотосинтетических пигментов в сестоне воду (объемом до 250 мл) концентрировали путем фильтрации через мембранные фильтры (марки Владипор № 10 диаметром пор 1 мкм). Фильтры с осадком, высушенные на воздухе в темном месте, до анализа хранились в холодильнике.

Для определения фотосинтетических пигментов в донных отложениях пробы из верхнего 0-2 см слоя отбирали в пластиковые или алюминиевые контейнеры объемом до 30 мл. Отбор проб осуществляли в местах донных отложений, типичных для данного участка реки (исключая обрастания водорослей и маты). Для анализа бралась навеска грунта массой 1-3 г. Одновременно определялась масса сухого осадка [8]. До проведения анализа все пробы хранились в морозильной камере.

Определение Chl a в сестоне и в донных отложениях проводили спектрофотометрическим методом, измеряя на спектрофотометре СФ-46 оптическую плотность ацетоновых экстрактов.

Концентрацию Chl a рассчитывали по формулам [9], для донных отложений – с пересчетом на массу сухого осадка. Относительное содержание феопигментов (% от суммы с содержанием Chl a) определяли по методике [10].

Скорость фотосинтеза, первичную продукцию фитопланктона и деструкцию органического вещества измеряли методом Г.Г. Винберга [11] в кислородной модификации. Пробы отбирали в мае и августе в реках Хара (на глубине 0,5 м) и Чернавка (0,15 м) из поверхностного слоя воды, в р. Ланцуг (1,5 м) – в мае с горизонтов: 0; 0,3-0,5; 0,6; 1,0 и 1,5 м; в августе – 0; 0,3; 0,6; 1,0; 1,2 м. По две светлых и темных склянки экспонировали в течение суток в месте их отбора.

Содержание химических показателей определяли в соответствии с методами, принятыми в гидрохимических исследованиях [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Развитие фитопланктона и его продукция определяются доступностью солнечного света, питательных веществ, температурой воды, скоростью течения, перемешиванием водных масс и морфологическими особенностями водных экоси- стем. Оз. Эльтон и реки, его питающие, расположены в ландшафте опустыненных степей с сухим континентальным климатом, относительно суровой и малоснежной зимой, жарким летом и малым количеством осадков. Реки небольшие, максимальная длина 40 км (в засушливый период в верхнем течении пересыхают); глубина в месте отбора проб в весенний период составляла 40-80 см, снижалась до 10 см – в летнюю межень (табл. 1). На основном протяжении они неширокие, местами разливаются с образованием небольших плесов. По берегам интенсивно развита высшая водная растительность.

Термический режим рек определяется климатическими особенностями региона, их небольшими глубинами, подтоком грунтовых вод и соленостью воды. В мае 2011 и 2012 гг. среднесуточная температура приземного слоя воздуха составляла 19,1 и 21,6оС (среднемесячная) и 24,1-27,6 и 20,3-23,1оС (в даты наблюдений) [13]. При этом температура воды, зарегистрированная в даты отбора проб варьировала в широких пределах: от 15 до 27,3оС (табл. 1).

Таблица 1. Краткая гидрологическая и гидрофизическая характеристика участков соленых рек (места отбора проб)

|

Показатель |

Участок |

Река |

|||||

|

реки |

Чернавка |

Солянка |

Хара |

Ланцуг |

Б. Саморода |

М. Саморода |

|

|

Длина реки, км |

- |

2,0 |

5,0 |

40 |

14 |

13,5 |

- |

|

Ширина реки в |

верхний |

- |

1,0-5,0 |

3,0 |

- |

- |

- |

|

месте отбора |

средний |

1,7-2,0 |

3,0 |

80 |

5-10 |

5-7 |

7-20 |

|

проб, м |

нижний |

1,1-2,0 |

2,0-5,0 |

20-50, (4) |

15-30 |

6-30 |

20-100 |

|

Характеристика станций в даты наблюдений |

|||||||

|

Глубина, |

верхний |

- |

10-15 |

5-10 |

- |

10 |

- |

|

см |

средний |

10-15 |

10-80 |

270 |

30-60 |

45-70 |

25-50 |

|

нижний |

10-25 |

10-50 |

10-50 (40-70) |

10-40 |

10-60 |

10-15 |

|

|

Скорость тече- |

средний |

0,2 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

- |

- |

|

ния*, |

нижний |

0,4 |

0,4 |

0,3 (2,0) |

0,2 |

0,2 |

- |

|

м/с |

|||||||

|

Прозрач -ность, см |

верхний средний |

- до дна |

до дна до дна |

до дна - |

- до дна |

- до дна |

- - |

|

нижний |

до дна |

до дна |

до дна |

до дна |

до дна |

до дна |

|

|

Т, оС |

верхний |

- |

25,3 |

19,8 |

- |

12,4 |

- |

|

май 2011, 2012 |

средний |

- |

- |

16,6 |

21,6 |

19,2-19,3 |

26,5 |

|

гг. |

нижний |

22,5-26,9 |

27,3 |

15-26,3 |

16,0-22,6 |

21,0 |

24,3 |

|

Т, оС август. 2008, 2010, 2012 гг. |

верхний |

- |

30,2 |

21,6-32,0 |

- |

16,5 |

- |

|

средний нижний |

18,5-23,0 21,8-31,5 |

20,0-23,7 21,2-28,3 |

22,8-24,0 22,5-33,0 |

19,2-21,2 21,0-23,9 |

18,6-25,6 22,3-26,5 |

25,8 24,6 |

|

|

(16,0) |

|||||||

|

Т, оС |

верхний |

- |

15,8 |

17,8 |

- |

- |

- |

|

сентябрь |

средний |

15,2 |

14,7 |

12,7 |

12,1 |

10,7 |

- |

|

2008 г. |

нижний |

12,5 |

15,1 |

15,5 |

12,7 |

12,3 |

- |

Примечание. Здесь и в аналогичных таблицах прочерк – отсутствие данных; в скобках - характеристика дополнительной станции в нижнем районе р. Хара (в 4 км от устья); * - по [3].

В августе исследованных лет среднемесячная температура воздуха изменялась от 25,3оС (2008, 2012 гг.) до 28,8оС (2010 г.). В период наблюдений она равнялась 26,5-30,7оС (12-14 августа 2008 г.), 29,4-17,3оС (19-21 августа 2010 г.) и 26,1-32,5оС (13-16 августа 2012 г.). Температура воды при отборе проб так же варьировала в широких пределах: от 16,0 до 33,0оС (табл. 1). Максимальные величины регистрировали в устьевых участках рек. В местах, где приток грунтовых вод значительный, температура воды снижается до 16оС (в р. Хара на расстоянии 4 км от устья). В относи- тельно глубоких участках рек отмечена термическая стратификация. Так, в приустьевом участке р. Ланцуг при глубине 1,9 м 14 августа 2012 г. температура воды у поверхности равнялась 22,1оС, на глубине 0,5 м – 17,9 оС, на глубине 1,5 м – 15,5оС.

В сентябре при снижении температуры воздуха (среднемесячная температура в 2008 г. была 15,7 оС) наблюдается охлаждение водных масс. В период наших исследований температура воды была 10,7-17,8оС.

Химический состав вод формируется в основном в результате их взаимодействия с почвами и породами окружающего ландшафта, климатическими условиями и жизнедеятельностью гидробионтов. Максимальный объем водных масс наблюдается в период весеннего половодья (март). В это время происходит и основное поступление различных веществ с водосборной площади. Летом в результате малого количества осадков уровень воды в реках в отдельные годы снижается, и в формировании химического состава воды возрастает роль грунтового питания.

На формирование химического состава устьевых участков отдельных рек оказывает влияние и нагон рапы из озера, который может простираться на несколько километров от устья. И.Б. Фейгельсон с соавторами описывал это явление так [2]: «загон облегчается особенно в случае речек, впадающих в озеро открытым прямым рукавом, наоборот, Чернавка, русло которой извили- стое, как в грязевой полосе, так и в коренных берегах, этого явления не показывает» (стр. 41). Сгонно-нагонные явления с заносом рапы озера в устья рек наблюдались в мае 2012 г. В результате содержание растворенных солей (по сухому остатку) в рапе озера было 300 г/л, в устьевых участках рек: Большая Саморода 135 г/л (в среднем течении 8,8 г/л), Хара – 218 г/л. В р. Ланцуг отмечено расслоение водных масс по минерализации: при глубине 1,5 м в поверхностном слое воды она равнялась 230 г/л, на глубине 0,5 м – 365 г/л, 1,0 м – 383 г/л, у дна – 399 г/л. То есть в этот период устьевые участки рек являются гипергалин-ными. По содержанию солей в августе - 9,8-20 г/л реки Ланцуг, Большая Саморода и Хара относятся к мезогалинным.

В августе 2012 г. отмечено увеличение минерализации от истока (2 г/л) к устью (10 г/л) в р. Большая Саморода, в р. Ланцуг - от 2,4 г/л (в источнике среднего участка реки) до 6,6 г/л в самой реке и 13 г/л в устье. В реках Чернавка и Солянка, количество растворенных солей изменяется от 29 г/л до 31 г/л и соответствует полигалинным водам. Особое положение занимает Малая Само-рода, где нет четкой границы между рапой озера и ее водами [3]. Так, содержание солей (по сухому остатку) в мае 2012 г. было в среднем течении 321 г/л, в устье – 335 г/л, в августе, соответственно, 77 и 230 г/л. По их содержанию вода является гипергалинной.

Таблица 2. Характеристика химического состава воды притоков оз. Эльтон в мае и августе 2012 г.

|

Показатель / месяц |

Участок реки |

Река |

|||||

|

Чернавка |

Солянка |

Хара |

Ланцуг |

Большая Саморода |

Малая Саморода |

||

|

О 2 , мг/л август |

средний |

8,4 |

19,0 |

4,9 |

5,3 |

11,1 |

0,63 |

|

нижний |

18,2 |

26,6 |

22,1 |

7,7 |

7,3 |

5,1 |

|

|

СО 2 , мг/л август |

средний |

48,4 |

52,8 |

68 |

13,2 |

- |

нет |

|

нижний |

нет |

нет |

нет |

6,6 |

нет |

нет |

|

|

Минерализция, г/л |

средний |

29-31 |

28 |

12 |

12 |

9 |

- |

|

нижний |

30 |

29 |

14-19 |

17 |

10 |

- |

|

|

Сухой остаток, г/л , август |

средний |

29 |

40 |

13 |

6,6 |

9 |

77 |

|

нижний |

30 |

30 |

20 |

13 |

10 |

231 |

|

|

Тип По: [12] |

средний |

Cl Mg,Na |

Cl Na,Mg |

Cl,S Mg,Na |

S,ClNa |

Cl,S Na,Mg |

Cl Mg |

|

нижний |

Cl Mg,Na |

ClMg |

Cl,SMg |

Cl,S Na,Mg |

Cl,S Na,Mg |

ClMg |

|

|

Si, мг/л, май |

средний |

1,3 |

0,4 |

1,6 |

3,4 |

3,9 |

2,3 |

|

нижний |

0,6 |

0,5 |

5,5 |

2,6 |

4,5 |

2,6 |

|

|

Si, мг/л, август |

средний |

8,8 |

6,1 |

11,9 |

7,8 |

7,9 |

4,6 |

|

нижний |

4,2 |

3,4 |

4,0 |

7,1 |

5,5 |

3,0 |

|

|

Nмин, мг/л, май |

средний |

39,5 |

53,1 |

0,13 |

0,71 |

1,13 |

4,79 |

|

нижний |

34,3 |

- |

12,3 |

7,34 |

1,60 |

3,15 |

|

|

Nмин, мг/л август |

средний |

42,9 |

46,5 |

12,5 |

- |

3,49 |

2,28 |

|

нижний |

39,6 |

34,6 |

11,6 |

10,5 |

1,88 |

- |

|

|

NН 4 +, мгN/л май |

средний |

35,9 |

49,2 |

0,11 |

0,53 |

1,06 |

4,66 |

|

нижний |

30,8 |

13,1 |

9,8 |

6,0 |

1,48 |

2,97 |

|

|

NН 4 +, мгN/л август |

средний |

42,4 |

45,3 |

11,4 |

3,2 |

2,33 |

2,28 |

|

нижний |

38,7 |

22,8 |

10,1 |

9,5 |

1,80 |

- |

|

Можно констатировать, что в результате родникового питания, вымывания солей из почв, сгонно-нагонных ветровых переносов рапы из озера происходит увеличение содержания солей в реках по мере продвижения водных масс к устью.

Преобладающими анионами в воде рек Чернавка, Солянка, Малая Саморода являются ионы хлора, рек Хара, Ланцуг и Большая Саморода – ионы хлора и сульфатные ионы (табл. 2). Во второй группе рек от истока к устью увеличивается доля хлоридных ионов, и наблюдается смена класса вод. Так, в р. Большая Саморода вода в истоке сульфатно-карбонатная, к среднему участку и устью становится хлоридно-сульфатной. Вода в источнике среднего участка р. Ланцуг – сульфатного класса, в самой реке – сульфатно-хлоридного, а в устье - хлоридно-сульфатная. По преобладающим катионам вода в реках относится к натриевой, нарий-магниевой или магниевой группе (табл. 2).

Представляет интерес распределение наиболее важных для развития фитопланктона минеральных соединений кремния, азота и фосфора. Содержание кремния в реках изменялось от 0,5 до 11,9 мг/л (табл. 2) и является типичным для поверхностных вод Волжского бассейна. Динамика его концентрации в пространстве и в отдельные месяцы может быть обусловлена разной ролью грунтовых вод в питании рек и развитием диатомовых водорослей.

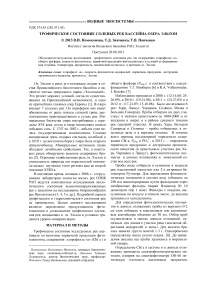

Рисунок 1. Соотношение содержания средних величин общего фосфора (Р обш., мг Р/л) и фосфатов (РО 43- , мг Р/л) с минерализацией воды (М, г/л).

(август 2008, 2010 и 2012 гг.)

Воды рек отличаются высоким содержанием фосфора и минерального азота (табл. 2, 3). Содержание минерального азота в полигалинных водах рек Чернавка и Солянка было в пределах 43,3-53,1 мг N/л, фосфора общего 0,03-0,42 мг Р/л, фосфатов 0,002-0,247мг Р/л. В мезогалинных реках Большая Саморода, Хара и Ланцуг значения минерального азота равнялись 7,3-12,5 мг N/л, общего фосфора в основном 0,5-2,5 мг Р/л, фосфатов 0,002-1,55 мг Р/л. В гипергалинной р. Малая Саморода эти показатели колебались в пределах 1,13-4,79 мг N/л, 1,17-3,0 мг Р/л и 0,071,72. В сравнении с количеством азота и фосфора в поверхностных водах различных географических зон, где характерно содержание минераль- ного азота до 1 мг N/л, фосфора общего до 0,5 мг Р/л [14], соленые реки Приэльтонья по среднему содержанию общего фосфора и минерального азота [15] являются гипертрофными (табл. 3). Содержание общего фосфора в реках находится в обратной зависимости от уровня минерализации (рис. 1). Различие в содержании фосфора в реках по всей вероятности объясняется разным генезисом подземных вод, питающих исследованные водотоки.

При низкой антропогенной нагрузке высокое содержание фосфора и минерального азота может быть обусловлено поступлением их из донных отложений и с грунтовыми водами, которые ими обогащаются в результате деятельности бактерий при разложении органического вещества и физико-химических процессов, протекающих в толще осадочных пород. На это указывают и результаты определения фосфора (август 2012 г.) в р. Большая Саморода на разных участках от истока (родника) к устью и в источнике Сморогдинский (август 2008 г.):

|

исток |

верх- |

сред- |

уст- |

Источ- |

|

(род- |

ний |

ний |

ье |

ник |

|

ник) |

Сморог- |

|||

|

динский |

||||

|

Р общ , мг 1,54 |

2,01 |

1,53 |

1,43 |

1,85 |

|

Р/л |

||||

|

РО 4 3-, мг 1,33 |

1,55 |

1,30 |

1,33 |

- |

Р/л

Пространственное распределение Р общ и РО 4 3-в мезогалинной р. Б. Саморода свидетельствует о незначительных изменениях биогенных элементов в диапазоне солености от 2 до 10 г/л. Близкие величины фосфора обнаружены в августе 2012 г. и в источнике р. Ланцуг (Р общ - 1,18 мг Р/л, РО 4 3-- 1,17 мг Р/л). Можно констатировать, что в оз. Эльтон, кроме накопления хлоридных и сульфатных солей натрия и магния, происходит аккумуляция фосфора, приносимого водами рек, особенно р. Большая Саморода. Так, в мае и августе 2012 г. концентрация общего фосфора в рапе оз. Эльтон была 2,27 и 1,29 мг Р/л.

Относительная доля минерального фосфора, как и азота (преимущественно аммонийного), необходимого для развития фитопланктона, за редким исключением оставалась высокой (табл. 3). Таким образом, притоки оз. Эльтон отличаются высоким биогенным потенциалом, который по-разному реализуется в их продуктивности.

Содержание Chl a - одного из показателей продуктивности водных экосистем и основного, в оценке их трофического состояния, изменялось в широких пределах - от 2,8 до 341 мг/м3 в различных реках и их участках (табл. 3). Концентрацию Chl a в сестоне, соответствующую уровню гипер-трофных водоемов (>100 мг/м3), регистрировали во всех реках, кроме р. Большая Саморода.

В мае максимальное содержание Chl a наблюдали в р. Малая Саморода (375 мг/м3) и приустьевом участке р. Ланцуг (162 мг/м3). В период на- блюдений в других реках его концентрация варьировала от 7 до 18 мг/м3 (табл. 3).

В августе значительное содержание Chl a - от 185 до 535 мг/м3 регистрировали при наибольшем прогреве водных масс в приустьевом участке всех рек, за исключением р. Большая Саморода. Выше по течению его величина не превышала 20 - 50 мг/м3. В р. Большая Саморода содержание Chl a было в пределах 4,5-17 мг/м3. Морфологические и гидрологические особенности отдельных участков рек отражались на их продуктивности. Например, вблизи плотины среднего участка р. Хара содержание Chl a в поверхностном слое равнялось 341 мг/м3 (август 2008 г.), тогда как в 4 км от устья, где отмечены выходы грунтовых вод и скорость течения составляла 2 м/с - содержание Chl a не превышало 7,4 мг/м3.

Таблица 3. Содержание хлорофилла «а» (Chl a ), фосфора общего (Р общ ,) и фосфатов (РО 43- ) в разные месяцы 2008-2012 гг.

|

Показатель |

Участок |

Река |

|||||

|

Чернавка |

Солянка |

Хара |

Ланцуг |

Большая Саморода |

Малая Саморода |

||

|

май (2011, 2012 гг.) |

|||||||

|

Chl a, мг/м3 |

верхний средний нижний |

- 13,0 31,8 |

13,0-13,2 7,0 8,9-18,1 |

3,1-13,2 5,1 9,3-12,1 |

- 15,4-40,3 47,6-162 |

2,8 7,1 18,4 |

- 29,6-274 3,7-375 |

|

август (2008, 2010, 2012 гг.) |

|||||||

|

верхний средний нижний |

- 20,0-34,9 62,0-221 |

50,7 4,7 25,8-341 |

23,4-55,6 341 16,1-185 |

- 10,5-20,0 13,6-220 |

49,8 9,0-17,0 4,5-9,6 |

- 73,8 535 |

|

|

сентябрь (2008 г.) |

|||||||

|

верхний средний нижний |

- 9,5 36,4 |

12,9 27,2 38,5 |

10,0 19,9 |

- 5,3 7,0 |

- 19,1 10,2 |

- - - |

|

|

май-сентябрь |

|||||||

|

среднее |

41,3±21,5 |

41,8±20,6 |

81,9±38,6 |

34,8±13,9 |

12,3±5,3 1 |

- |

|

|

Р общ, мгР/л |

май (2011, 2012 гг.) |

||||||

|

верхний средний нижний |

- 0,08-0,09 0,14-0,23 |

0,09 0,03 0,11-0,13 |

0,02-0,11 0,61-0,68 0,11-0,67 |

- 1,52-2,00 0,54-2,36 |

1,15 3,18 0,93-2,025 |

- 1,80-2,36 1,81-2,38 |

|

|

август (2008, 2010, 2012 гг.) |

|||||||

|

верхний средний нижний |

- 0,09-0,25 0,16-0,25 |

0,34 0,16-0,37 0,19-0,42 |

1,64-2,41 1,93 0,12-0,40 |

- 1,29-1,86 0,14-0,28 |

2,01 1,10-1,69 1,06-1,43 |

- 1,17-1,76 3,0 |

|

|

сентябрь (2008 г.) |

|||||||

|

верхний средний нижний |

- 0,13 0,08 |

0,19 0,22 0,11 |

2,97 1,99 0,10 |

- 1,75 0,13 |

- 1,53 1,57 |

- - - |

|

|

май-сентябрь |

|||||||

|

среднее |

0,14±0,03 |

0,19±0,03 |

0,93±0,33 |

1,00±0,27 |

1,65±0,14 1 |

- |

|

|

РО 4 3-, % от Р общ |

май (2011, 2012 гг.) |

||||||

|

верхний |

- |

53 |

18-66 |

- |

99 |

- |

|

|

средний |

32-74 |

41 |

52 |

77-94 |

60 |

- |

|

|

нижний |

60-74 |

68-87 |

50-85 |

36-47 |

52-98 |

- |

|

|

август (2008, 2010, 2012 гг.) |

|||||||

|

верхний |

- |

2.0 |

70-81 |

- |

77 |

- |

|

|

средний |

2-47 |

3-66 |

1 |

66-79 |

85-87 |

84 |

|

|

нижний |

0-21 |

5-40 |

10-30 |

0-13 |

89-99 |

58 |

|

|

сентябрь (2008 г.) |

|||||||

|

верхний |

- |

25 |

57 |

- |

- |

- |

|

|

средний |

57 |

31 |

71 |

76 |

99 |

- |

|

|

нижний |

14 |

18 |

51 |

2 |

95 |

- |

|

В сентябре при понижении температуры воды содержание Chl во всех реках снижалось до 5,338,5 мг/м3 (в р. Малая Саморода наблюдения не проводились). Наибольшие величины, так же как и в августе, регистрировали в приустьевых участках рек Чернавка, Солянка, Хара.

Содержание Chl a в среднем за период (май-сентябрь) в притоках оз. Эльтон соответствует уровню эвтрофных водотоков, в р. Большая Са-морода – ближе к границе мезотрофно-евтрофных водных масс (табл. 3). Одной из причин меньшей продуктивности фитопланктона р. Большая Са-морода (12,3 мг/м3), по-видимому, может быть большое содержание фосфора (1,74 мг Робщ/л), при котором, по наблюдениям М.С. Голубкова, в соленых озерах скорость фотосинтеза снижается [16].

Полученные нами данные высокой продуктивности (по содержанию Chl a) в р. Малая Само-рода, вероятно, связаны с развитием водорослей из отдела Chlorophyta, в том числе представителей рода Dunaliella. Например, известно, что ин- тенсивное развитие Dunaliella salina наблюдается в озерах с экстремальной соленостью и высокой температурой воды [17]. Было установлено, что концентрация β каротина, играющего защитную функцию водорослей в экстремальных условиях, повышается, маскируя тем самым зеленый хлорофилл, и окрашивая водоросль в красный цвет [18, 19]. Наши предположения пока не подтверждены достоверными данными и нуждаются в дальнейших альгологических исследованиях.

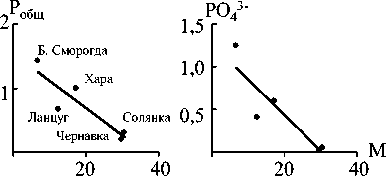

Скорость фотосинтеза и первичная продукция определялись в 3 реках: Хара, Чернавка и Ланцуг. Их показатели варьировали от уровня евтрофных до гипертрофных и соответствовали содержанию Chl a в приустьевых участках (табл. 4). Отмечена положительная связь между скоростью фотосинтеза и количеством Chl a (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость скорости фотосинтеза (П, мг О 2 / л∙сут) от содержания Chl a (мг/м 3 ) в поверхностном слое воды устьевых участков рек Хара, Ланцуг и Чернавка.

Таблица 4. Первичная продукция (П), деструкция органического вещества (Д) и содержание хлорофилла «а» (Chl a) в устьевых участках рек Ланцуг, Хара, Чернавка (май, август 2012 г.)

|

Показатель |

р. Ланцуг |

р. Хара |

р. Чернавка |

|||||

|

17-18 мая |

19-20 мая |

14-15 августа |

17-18 мая |

19-20 мая |

14-15 августа |

20-21 мая |

14-15 августа |

|

|

П, мг О 2 /л · сут. |

14,2 |

1,95 |

3,64 |

2,18 |

3,20 |

24,96 |

8,81 |

36,2 |

|

П, г С/м3· сут. |

4,26 |

0,58 |

1,09 |

0,65 |

0,96 |

7,48 |

2,64 |

10,9 |

|

П, г С/м2 · сут. |

1,45 |

0,38 |

1,15 |

0,46 |

0,67 |

2,99 |

0,53 |

3,27 |

|

Д , мг О 2 /л · сут. |

0,79 |

0,93 |

1,39 |

1,16 |

1,61 |

5,23 |

1,78 |

6,14 |

|

Д , г С/м2 · сут. |

0,19 |

0,25 |

0,72 |

0,24 |

0,34 |

0,63 |

0,11 |

0,55 |

|

П/Д (по 1м2) |

7,8 |

1,5 |

1,6 |

1,9 |

2,0 |

4,8 |

4,9 |

5,9 |

|

Chl a , мг/м3 |

52,4 |

24,8 |

17,4 |

12,1 |

13,2 |

185,0 |

32,2 |

103,0 |

|

Chl a , мг/м2 |

40,7 |

21,9 |

102 |

8,5 |

9,2 |

74 |

6,4 |

30,9 |

|

Глубина, м |

1,5 |

1,5 |

1,9 |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

0,3 |

|

Т, оС у поверхности |

15,4 |

16-21 |

22,2 |

16-21 |

16-21 |

33,0 |

21 |

31,5 |

|

Прозрачность, м |

0,5 |

0,3 |

0,6 |

до дна |

до дна |

до дна |

до дна |

до дна |

|

О 2 , мг/л у поверхности |

4,9 |

2,3 |

7,7 |

5,6 |

5,6 |

22,1 |

8,6 |

18,2 |

|

Сухой остаток, г/л |

230 |

13,4 |

218 |

19,6 |

- |

30,0 |

||

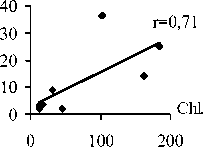

Рисунок 3. Вертикальное изменение содержания Chl a (А - Chl a, мг/м 3 ), первичной продукции (П), деструкции органического вещества (Д) (Б, - 1 - П; 2 - Д, мг О 2 /л · сут.), кислорода (В - О 2 , мг/л) в р. Ланцуг в 2012 г. I - 17-18 мая, II - 19-20 мая, III - 14-15 августа.

Ниже приводятся данные вертикального распределения скорости фотосинтеза, деструкции органического вещества и содержания хлорофилла в р. Ланцуг (рис. 3). Установлено, что при глубине 1,5-1,9 м и прозрачности воды от 0,3 до 0,6 м основной фотосинтез наблюдается до глубины, равной 1-2 прозрачности воды (рис. 3). Интен- сивный фотосинтез в реках сопровождался полным поглощением СО2 и обогащением воды О2 (см. табл. 2, 4).

Сравнительный анализ скорости фотосинтеза в исследованных нами реках (табл. 4) и в соленых озерах, изученных другими авторами в разных географических районах (табл. 5), свидетельст- вует о близких пределах изменения полученных величин. В притоках оз. Эльтон интенсивность фотосинтеза варьировала от 0,58 до 10,9 г С/м3· сут., в озерах – от 0,09 до 11,3 г С/м3 · сут. Выде- ляются только континентальные водоемы, где интенсивность фотосинтеза достигала 67,1 г С/м3∙сут. [20].

Таблица 5. Первичная продукция (П) и содержание хлорофилла «а» (Chl a ) в озерах разной солености

|

Местоположение, название водоема |

Минерализация, г/л |

П, г С/м3 ·сут |

Chl, мг/м3 |

Источник |

|

|

Крым |

Прибрежные |

100 и более |

0,31-6,87 |

0,3-4,59 |

[20] |

|

Континентальные |

до 100 |

3,45-67,1 |

6,68-301 |

||

|

Сакское |

58-140 |

0,22-10,9 |

- |

[21] |

|

|

Сасык |

77-203 |

0,12-3,32 |

- |

||

|

Западный Севаш |

200-228 |

0,94-1,87 |

- |

||

|

Чокракское |

228-259 |

4,89-5,49 |

- |

||

|

Алтайский край |

Пресное |

25,4 |

- |

3,8-8,6 |

[22] |

|

Без названия |

89,3 |

- |

33,1-33,9 |

||

|

Кулундинское |

122-140 |

- |

4,8-31,0 |

||

|

Река Солоновка |

2,7 |

- |

145-168 |

||

|

Забайкалье |

Верхнее Белое |

9,4 |

0,57-1,02 |

3,6-7,4 |

[23] |

|

Белый ключ |

2,1 |

0,15-0,69 |

4,8-5,9 |

||

|

Сульфатное |

5,6 |

0,27-3,0 |

0,5-3,2 |

||

|

Хилганта |

47-170 |

0,91 |

14,7 |

||

|

Доронинское |

0,18 |

10,7-40,5 |

|||

|

Северная Америка – Канада |

Humboldt |

4,5* |

11,13 |

116 |

[24] |

|

Little Maniton |

10,4* |

0,47 |

14,1 |

||

|

Manito |

74,5* |

1,64 |

- |

||

|

Waldsen |

9,0* |

0,09 |

2,1 |

||

* - жесткость в мг-экв/л

Таблица 6. Содержание хлорофилла «а» (мкг/г с.о.) и феопигментов (за чертой, % ) в 0-2 см слое донных отложений в притоках оз. Эльтон

|

Средний |

692 / 76 |

405 / 45 |

- |

8,3 / 48 |

26,5 / 6 |

15,0 / 30 |

25,4 / 46 |

|

Нижний |

85,6 / 62 |

30,5 / 48 |

64,1 / 60 |

40,8 / 64 |

121 / 47 |

15,9 / 17 |

|

|

август 2012 г. |

|||||||

|

Средний |

554 / 44 |

192 / 85 |

134 / - |

22,5 / 48 |

- |

32 / 46 |

10,4 / 58 |

|

Нижний |

188 / 50 |

123 / 74 |

- |

708 / 24 |

252 / 42 |

32 / 30 |

|

В дополнение к вышесказанному, особое внимание следует обратить на полученные данные по соотношению величин первичной продукции и деструкции (см. табл. 4). Было установлено, что в воде рек первичная продукция органического вещества в 1,5-7,8 раз превышает деструкцию, т.е. основная масса синтезированного органического вещества поступает в донные отложения. В верхнем слое донных отложений содержание Chl a изменялось в мае и августе 2012 года от 8,3 мкг/г с.о. до 708 мкг/г с.о. (табл. 6), тогда как относительное содержание феопигментов, продуктов распада Chl a, не достигало 76 мкг/г с.о., что говорит о том, что значительная часть Chl a находится в фотосинтетически активном состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованиями, проведенными в 2008, 2010, 2011, 2012 гг., установлено, что в соленых реках, с минерализацией воды от мезо- до гипергалин-ной (Хара, Чернавка, Ланцуг, Солянка, Большая и Малая Саморода) содержание общего фосфора и минерального азота соответствует уровню гипер-трофных водоемов.

Содержание общего фосфора в соленых реках Приэльтонья находится в обратной зависимости от уровня минерализации.

Продуктивность фитопланктона по содержанию хлорофилла «а» изменяется от мезотрофного до гипертрофного состояния (2,8-535 мг/м3). В пространственной длинамике отмечается увеличение содержания Chl a в устьевых участках рек. Среднее его содержание в реках Хара, Чернавка, Ланцуг, Солянка и Малая Саморода соответствует уровню эвтрофных водоемов (41,3-81,9 мг/м3), в р. Большая Саморода - ближе к границе мезо-трофно-эвтрофных (12,3 мг/м3).

Интенсивность фотосинтеза и первичная продукция, определенные в приустьевых участках рек Хара, Чернавка и Ланцуг в 2012 г., так же как и содержание Chl a, варьируют от уровня эвтрофных (0,38-0,67 г С/м2∙сут) до гипертрофных (1,15-3,27 г С/м2∙сут). Наблюдается положительная связь между скоростью фотосинтеза и содержанием Chl a.

Установлено, что в устьевых участках рек Хара, Ланцуг, Чернавка первичная продукция в воде превышает деструкцию. Основное разложение синтезированного органического вещества происходит в донных отложениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 13-04-10119К; № 13-04-00740А.

Список литературы Трофическое состояние соленых рек бассейна озера Эльтон

- Borowitzka L.J. The microflora. Adaptations to life in extremely saline lakes//Hydrobiologia. 1981. Vol. 81/82. P. 33-46.

- Determination of photosynthetic pigments in sea water//Monographs on oceanographic methodology. Paris. UNESCO, 1966. P. 9-18.

- Hammer U.T. Production in Saline Lakes: A Review//Hydrobiologia. 1981. Vol. 81/82. P. 47-57.

- Lorenzen G.J. Determination of chlorophyll and pheopigments: specrophotometric equation//Limnol. Oceanogr. 1967. Vol. 12, N 2. P. 343-346.

- Vollenweider R.A., Kerekes J. The louding concept as basis for controlling eutrophication philosophy and preliminary results of the OECD programme on eutrophication//Progr. Water Technol. 1980. Vol. 12. N 2. P. 3-38.

- Алекин О.А. Гидрохимические основы. Л.: Гидрометеоролог. Изд-во, 1970. 444 с.

- Алекин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по химическому анализу вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Изд-во Московского университета, 1961. 491 с.

- Винберг Г.Г. Опыт изучения фотосинтеза и дыхания в водной массе озера. К вопросу о балансе органического вещества (Сообщение I)//Труды лимнологической станции в Косине. М., 1934. № 18. С. 5-22.

- Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск: Изд-во СН БССР, 1960. 329 с.

- Голубков М.С. Первичная продукция планктона вдоль градиента солености. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Санкт-Петербург, 2010. 25 с.

- Голубков М.С. Первичная продукция планктона и деструкция органического вещества в соленых озерах Крымского полуострова//Биология внутренних вод. 2012, № 4. С. 31-37.

- Данные Росгидромета по температуре воздуха http:/meteo.ru/tech/aisori.php

- Добрынин Э.Г. Характеристика круговорота органического вещества в гипергалинных водоемах Крыма//Тр. ИБВВ РАН. Вып. 37 (40). Микробиологические и химические процессы деструкции органического вещества в водоемах. Л.: Наука, 1979. С. 60-74.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Макрозообентос высокоминерализованных рек аридной зоны юга России (Приэльтонье)//Экология водных беспозвоночных. Сб. материалов Международной конференции, посвященной 100-ю со дня рожд. Ф.Д. Мордухай-Болтовского. Борок, ИЭВВ РАН, 30 октября -2 ноября 2010. С. 108-111.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Абросимова Э.В. Экологическая характеристика Cricotopus salinophilus (Diptera, Chironomiddae) из соленых рек бассейна оз. Эльтон//Изв. СамНЦ РАН, 2010. Т. 12, №1. С. 196-200.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Выхристюк Л.А., Шитиков В.К. Разнообразие и структура сообществ макрозообентоса высокоминерализованной р. Хара (Приэльтонье)//Поволжский экологический журнал. 2010. №1. С. 14-30.

- Исаченко Б.Л. Несколько наблюдений над Dunaliella salina и над розовой солью//Б.Л. Исаченко. Избранные труды. М-Л: АН СССР, 1957. С. 86-89.

- Исаченко Б.Л. О получении искусственной лечебной грязи//Избранные труды. М-Л: АН СССР, 1957. С. 258-260.

- Кириллов В.В., Безматерных Д.М., Зарубина Е.Ю. и др. Состав и структура экосистем степных озер Алтайского края в 2008 г.//Наука -Алтайскому краю. 2008 год/Сборник научных статей по результатам НИР, выполненных за счет средств краевого бюджета. Выпуск 2. Барнаул: Азбука, 2008. С. 237-254.

- Китаев С.П. Экологические основы для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 395 с.

- Монников С.Н, Судаков А.В. Историко-географическая уникальность озера Эльтон//Псковский регионологический журнал. Псков, 2011. С. 113-126.

- Работнова И.Л., Милько Е.С. Влияние условий культивирования на образование каротина водорослью Dunaliella salina//Труды Московского общества испытателей природы. Том. XXIV. 1966. С. 115-122.

- Солоноватые и соленые озера Забайкалья: гидрохимия, биология/отв. Ред. Б.Б. Намсараев. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2009. 340 с.

- Фейгельсон И. Б., Бефорт Е.И., Ларина А.П. Характеристика фильтрационной способности Эльтонских соляных грязей, расположенных в устьях рек//Проблемы озера Эльтон. Сталинград: Сталинградское краевое книгоиздательство. 1936. С. 64-81.

- Фейгельсон И.Б., Шлезингер Н.А., Ларина А.П. О составе воды рек, питающих Эльтон и их опресняющем влиянии на озеро//Проблемы озера Эльтон. Сталинград: Сталинградское краевое книгоиздательство. 1936. С. 30-43.