Тройной сосуд конца XVI - первой половины XVII в. из Новодевичьего монастыря

Автор: Глазунова О. Н., Максимова А. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается необычный сосуд, найденный в Новодевичьем монастыре и состоящий из трех отдельных горшочков, соединенных вместе. Приводятся возможно близкие аналоги. Сделано предположение о возможном предназначении изделия, скорее всего, использовавшегося для подачи на стол приправ.

Судок, новодевичий монастырь, коломенский горшок, посуда для приправ

Короткий адрес: https://sciup.org/143171193

IDR: 143171193

Текст научной статьи Тройной сосуд конца XVI - первой половины XVII в. из Новодевичьего монастыря

Развал лежал в линзе серой супеси с включениями кирпичной крошки и извести к западу от основной жилой постройки комплекса и был окружен зольными и угольными пятнами – следами пожара. Здесь были найдены две серебряные копейки ручной чеканки, выпущенные в правление Ивана IV: первая с отверстием датируется 1547 г., а вторая – 1550-ми гг. Данную линзу

* Статья выполнена по плановой теме ИА РАН АААА-А18-118021690056-7 «Динамика исторической жизни и культурная идентичность в Восточной Европе от эпохи Великого переселения народов до Московской Руси – археологическое измерение».

перекрывал слой серой супеси с желтым песком, кирпичным боем, углем и известью, представляющий собой послепожарную засыпку сгоревшего двора, в котором была найдена серебряная копейка ручной чеканки, выпущенная в правление Михаила Федоровича 1624–1625 гг. Выше послепожарной засыпки лежал уже слой I второй половины XVIII в., т. е. после пожара место долгое время не использовалось ни как хозяйственное, ни как жилое. Комплекс двора был выстроен непосредственно на материке у восточной стены первоначальной ограды монастырской территории. Вместе с развалом в линзе найдены еще два разбитых белоглиняных гладких горшка с многорядным спиральным орнаментом по венчику, только большего размера, и чернолощеный кувшин из красножгущейся глины, классического московского облика с небольшим поддоном, плавно расширяющимся округлым туловом, высокой прямой шейкой и довольно широким горлом.

Сосуд образуют три вполне обыкновенных и практически одинаковых горшочка, связанных ручками. Форма, тесто и декор типичны для рубежа XVI– XVII вв. – это белоглиняные гладкие маленькие горшки, украшенные обычно многорядным спиральным орнаментом по венчику, выполненным тонкой палочкой по сырой глине (дополнительный элемент – косая волна по плечику). Их изначально делали в окрестностях Коломны и начали называть «коломенскими», и, хотя в конце XVI в. Москва тоже наладила их производство, название сохранилось: при переписях указывали, что мастер может делать «горшки коломенские»1. Следует сказать, что сосудов, изготовленных в московских мастерских, встречается значительно меньше, нежели «родных», коломенских. Основное отличие московского товара – несколько иной состав глиняного теста. Москвичи использовали беложгущуюся глину с примесью мелкого песка. На горшках, изготовленных в Коломне, заметить такую примесь невозможно.

Изготовлены горшочки методом ленточного налепа из беложгущейся глины со значительной примесью мелкого песка (не более 0,02 см), т. е., скорее всего, в московской мастерской, что логично для такого особого заказа. На донце нет ни следов подсыпки, ни следов среза. Размеры если не одинаковы, то чрезвычайно близки: высота – 5,2 см, немного разнятся диаметры венчиков (9,5 см, 9,7 см и 10,0 см) и донец (5,5 см, 6,0 см и 6,5 см), хотя визуально различия не читаются (небольшие колебания в размерах вполне допустимы при ручном производстве даже в рамках одной партии). В том же помещении найдено еще несколько подобных горшков, но без дополнительного волнистого орнамента по плечику. Такие маленькие сосудики вряд ли использовали на кухне как варочные, их функцию обычно воспринимают как аналогичную глубоким тарелкам или мискам.

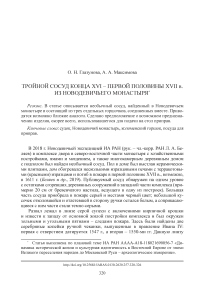

Наш случай иной. Сосуд образуют три горшочка, соединенные на уровне перегиба плечика горизонтальными лепными ручками-петельками (рис. 1). Каплевидно расширяющиеся ручки расположены трилистником между горшками в местах, где плечики отходят друг от друга, и при взгляде сверху образуется трилистник с незаполненным треугольником в центре. Глиняная «лента»,

Рис. 1. Тройной сосуд

1 – фотография (вид сбоку); 2 – рисунок-реконструкция (выполнена С. В. Борзовой)

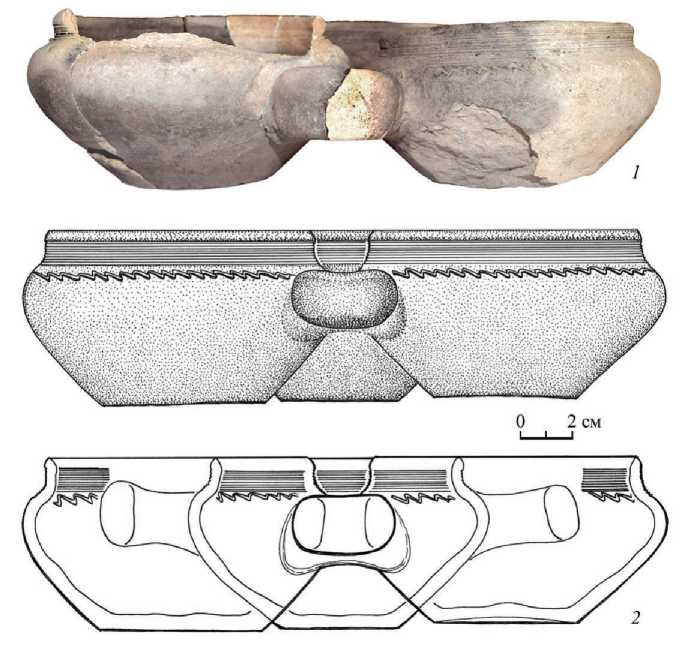

из которой сделаны ручки, заходит внутрь трилистника и скрепляет горшки между собой. Следовательно, три горшочка сделали отдельно, хорошо просушили (по крайней мере), а затем скрепили глиняной лентой, из которой сформовали ручки-петельки (рис. 2) На сколах хорошо видно, что ручки слепили отдельно, они не образуют со стенкой горшков единого целого. Но обжигалось изделие целиком: «корочка» внешней поверхности везде единая; вжатая в стенки горшка, как бы «обнимающая» плечики лента откалывалась вместе с куском стенки (хотя и неглубоким).

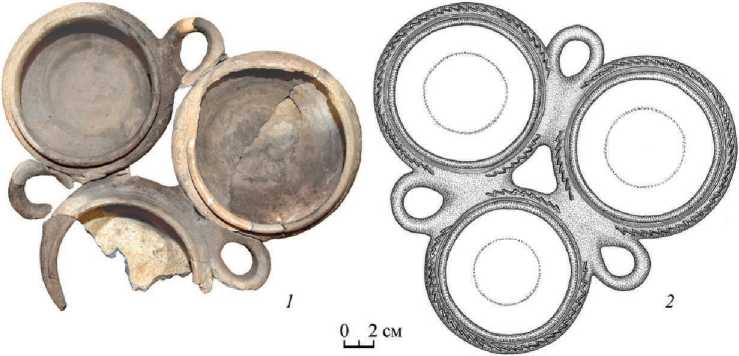

Типологически такие формы известны этнографам, их называют «двойня-та», «спарыши» или «щанки». Эти сосуды также состоят из двух или трех горшков, соединенных ручками; их используют как переносные судки для пищи, в основном во время полевых работ. Однако сами горшки значительно крупнее, выше, с более узким и высоким горлом. Ручки не только скрепляют систему с боков, но имеются и сверху, чтобы сосуд можно было нести в руках. Высота горшков из коллекции Вяземского историко-краеведческого музея (СМЗ/В-5086

Рис. 2. Тройной сосуд

1 – фотография (вид сверху); 2 – рисунок-реконструкция (выполнена С. В. Борзовой)

и ВИКМ-5247/1)2 – 12,0 и 14,5 см (без учета верхней ручки), притом что диаметр горлышка составляет 9,0 и 11,0 см, а диаметр дна – 8,1 и 8, 2 см. Подобный горшок XVII в. найден в Моравии и при раскопках (Renesanční…, 1998. P. 91). Однако в связке горшочков из Новодевичьего монастыря перенести пищу на более или менее дальнее расстояние невозможно.

Другой известный вариант соединенных вместе сосудов – старинные сковородки для яиц. В России они известны только из металла, в Западной Европе встречаются и глиняные сковородочки на ножках, соединенные по две, с единой ручкой. Однако и на них наш сосуд мало похож: сковорода – открытый сосуд, часто с довольно длинной ручкой, чтобы удобнее ставить на огонь.

Маленькие горшочки до сих пор используют в северных деревнях для масла, уксуса и других приправ3. Возможно, и сосудик из Новодевичьего монастыря служил для подачи на стол неких приправ одновременно. Каких именно, можно только гадать, но вряд ли это соль, перец или другие сыпучие продукты – горшочки слишком крупные. Скорее, действительно, масло, уксус, горчица, сметана, какие-то жидкие соусы.

В письменных источниках того времени сведения о посуде для приправ крайне немногочисленны. Есть запись в Домострое о столовых сосудах, где в числе прочего названы: «уксусници, перечники, росолници, солоници» (Домострой, 1994. С. 14). В росписи царских кушаний 1610–1613 гг. имелись уксусница, перечница, солоница, горчичник (Роспись…, 1841. С. 426–438). И. Е. Забелин добавляет к этому хреноватик (Забелин, 2014. С. 428). Если такие предметы были собраны вместе, их, возможно, называли судками. В описи имущества вологодского архиепископа 1663 г. (Опись… Л. 6) упомянуты «Судки столовые четвертные, серебряные, резные, золочены местами: солоница да перешница, да два уксусника»; есть судки и в «Записке о царском дворе, церковном чиноначалии, придворных чинах, приказах, войсках, городах и прочее» (Записка…, 1841. С. 423). Примерно таких размеров и форм, как у любого из составляющих сосуд горшочков, были сосуды для горчицы, распространенные в Западной Европе. Подобный сосуд имеется, например, в коллекции музея Museum Baymans-van Beuningen в Роттердаме, инвентарный номер F 5722 (Pre-industrial… P. 180).

Важно отметить, что в целом состав найденной при раскопках двора посуды неординарен. Посуда московского облика, типичная для городского слоя этого времени, включает белоглиняную грубую (крупные тарные кувшины с рельефным пояском и украшенными нарезкой ручками), белоглиняную гладкую (горшки со спиральным орнаментом по венчику, разных размеров и назначений, от небольших, аналогичных по размеру вышеописанным, до крупных тарных и варочных), ангобированную и чернолощеную (миски, горшки, кувшины, фляги, кубышки).

Предметы немосковского облика имеют разное происхождение. Несколько поливных сковородок-триподов, кружек и столовых горшочков, с рельефными узорами под зеленой и коричневой поливой – западноевропейского облика. Три небольшие китайские фарфоровые чашечки (или пиалы). Краснолощеная кубышка с высокой тонкой шейкой, какие встречаются преимущественно в западных районах Московского государства. Маслобойки с двумя характерными ручками-ушками – с южных территорий (Рязанская и Тульская земли). Найдены также не менее двух изысканных поливных белоглиняных кумганов, декорированных разнообразной штамповкой под золотистой (желто-коричневой) поливой и с мембраной на горлышке. Такое разнообразие нетипично для двора обычного горожанина, но оно образует отличный контекст для нашего сосуда.

Видимо, этот керамический набор не случаен. В основном это столовая, нарядная и, видимо, сравнительно дорогая посуда. Ее закупали или заказывали в соответствии со вкусами будущего владельца, и выборка определена его предпочтениями. Наш сосуд, возможно, специально заказали местному гончару с целью заменить отсутствующую или, что вероятнее, разбитую, но привычную для владельца часть столового набора. Мастер выполнил заказ, используя имеющиеся средства и приспособив к изготовлению предмета привычные ему в производстве «коломенские» горшочки, дополнив необходимыми элементами крепления.

Список литературы Тройной сосуд конца XVI - первой половины XVII в. из Новодевичьего монастыря

- Беляев Л. А., Глазунова О. Н., Григорян С. Б., Елкина И. И., Шуляев С. Г., 2019. Археология Московского Новодевичьего монастыря: первые итоги // РА. № 4. С. 177-192.

- Домострой. СПб.: Наука, 1994. 400 с.

- Забелин И. Е., 2014. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: Ин-т русской цивилизации. 1047 с.

- Записка о царском дворе, церковном чиноначалии, придворных чинах, приказах, войсках, городах и пр. // Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 2. СПб., 1841. С. 422-425.

- Опись имущества архиерейского дома за 1663 год // Государственный архив Вологодской области. Ф. 883. Оп. 1. Д. 37.

- Роспись царским кушаньям (1610-1613) // Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 2. СПб., 1841. С. 426-438.

- Шмидт Е., 1914. Гончарное искусство в древней Руси // Баян. № 2. С. 64

- Pre-industrial utensils, 1150-1800 by Museum Boijmans-van Beuningen. Published January 1st 1993 by Univ. of Washington Pr, 304 p.

- Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973-1996: Katalog výstavy (1998) / H. Sedlackova. Olomouc: Památkový ústav v Olomouci, 1998. 111 s.