Тромбоз артерио-венозной фистулы: тромбэктомия или реконструкция?

Автор: Калинин Р.Е., Сучков И.А., Егоров А.А., Климентова Э.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Программный гемодиализ, на сегодняшний день, является основным методом в лечении пациентов с терминальной хронической болезнью почек. Для проведения адекватного гемодиализа необходимо формирование постоянного сосудистого доступа (как правило, это артерио-венозная фистула). Одной из основных причин прекращения его функционирования является тромбоз. Цель исследования: выявление причин тромбоза артерио-венозных фистул и выбор оптимального способа диагностики и хирургической коррекции. Материалы и методы. В данное исследование включено 70 пациентов, с тромбозом нативных артерио-венозных фистул. Всем пациентам в качестве диагностики выполнялось ультразвуковое дуплексное сканирование, ангиография по показаниям. Проводилось гистологическое исследование стенозов фистульных вен и анастомозов. Все пациенты подвергались хирургическому лечению в объеме тромбэктомии, реконструкции артерио-венозные фистулы, либо формирования нового доступа. Результаты. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от вероятной причины тромбоза и вида операции: тромбоз на неизмененных сосудах - 5 пациентов (7%); тромбоз, вследствие гиперплазии неоинтимы, в местах пункций фистульной вены - 25 пациентов (43%); тромбоз, вследствие гиперплазии неоинтимы артериовенозного анастомоза - 35 пациентов (50%)...

Постоянный сосудистый доступ, артерио-венозная фистула, гемодиализ, неоинтима, тромбоз

Короткий адрес: https://sciup.org/140249359

IDR: 140249359 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.18.38.005

Текст научной статьи Тромбоз артерио-венозной фистулы: тромбэктомия или реконструкция?

Проблема сохранения постоянного сосудистого доступа (ПСД) у пациентов на гемодиализе остается самой актуальной с которой приходится сталкиваться медицинскому персоналу, занимающемуся данной патологией [1]. Отсутствие ПСД приводит к серьезным проблемам для проведения сеансов заместительной почечной терапии. Временный сосудистый доступ в виде центрального венозного катетера (ЦВК) далеко не всегда способен решить данную проблему особенно на длительное время [2]. Перманентные катетеры, на которые изначально возлагались большие надежды, также не оказались панацеей в связи с ранними и достаточно частыми осложнениями (тромбоз, катетерный сепсис) [3]. Основной причиной прекращения функционирования ПСД является его тромбоз [4–8]. Предпосылками его развития являются: стеноз анастомоза за счет гиперплазии неоинтимы, механические повреждения ПСД, нарушение свертывающей системы

(коагулопатии), гипертермия, инфекции, гипотония, дегидратация и многие другие. В большинстве из этих случаев имеет место местная воспалительная реакция тканей, которая клинически выражается в гипертермии, гиперемии и болевом синдроме [9–11].

Цель исследования : определение основных причин возникновения тромбоза артерио-венозной фистулы (АВФ), оптимальной тактики оперативного лечения, гистологических особенностей тромбированных артерио-венозных фистул.

Материалы и методы

В исследование включено 70 пациентов с острым тромбозом ПСД. Возраст пациентов составил от 23 до 72 лет. Срок функционирования АВФ составлял от 3 недель до 5 лет, с различными заболеваниями, приведшими к терминальной стадии хронической болезни почек

— гломерулонефрит, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, поликистоз. Всем пациентам с тромбозом АВФ при поступлении были проведены предоперационные методы обследования, ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) и периферическая ангиография по показаниям. Тромбированные анастомозы и фистульные вены резецировались интраоперационно и отправлялись на гистологическое исследование.

Результаты

Все пациенты были разделены на три основные группы, в зависимости от причин тромбоза.

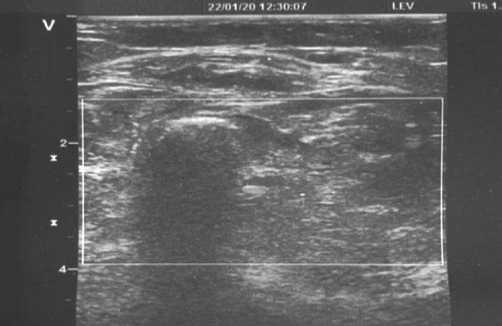

Первая группа оказалась самая малочисленная и составила 5 пациентов (7%). Основными причинами тромбоза в данной группе были травма, дегидратация, тромбофилия, гипертермия, гипотония. При УЗДС диагностике не было выявлено разрастание неоинтимы и всем этим пациентам проводилось оперативное вмешательство в объеме тромбэктомии (Рис. 1).

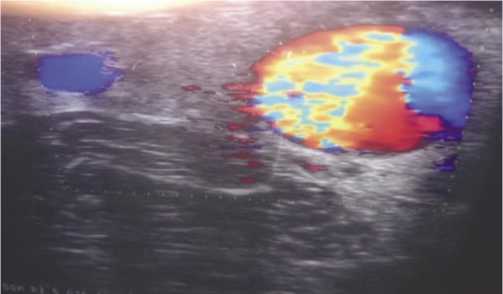

В 4 случаях удалось восстановить ПСД (Рис. 2), а в 5 случае было произведено 3 тромбэктомии подряд, в связи с наличием тромбофилиии и пациент был переведен на перитониальный диализ.

Во вторую группу вошли 30 пациентов (43%), причиной тромбоза у которых было разрастание неоинтимы в местах пункций фистульной вены. Артерио-венозный анастомоз по данным УЗДС был, как правило, тромбирован, но не имел признаков разрастания неоинтимы (Рис. 3).

Данной группе пациентов проводились следующие оперативные вмешательства: различные реконструкции ПСД (12 пациентов); формирование нового ПСД на контралатеральной верхней конечности (18 пациентов).

Третья группа пациентов была самая многочисленная и составила 35 пациентов (50%). Причиной тромбоза в данной группе оказалось разрастание неоинтимы непосредственно в артерио-венозном анастомозе. Фистульные вены хоть и были тромбированы, но не имели гемодинамически значимых стенозов за счет гиперплазии неоинтимы (Рис. 4).

Объем оперативных вмешательств у этих пациентов составил тромбэктомию из фистульных вен с формированием нового артерио- венозного анастомоза, как правило, выше предыдущего на 2–5 см. Всем пациентам удалось сохранить ПСД, который функционировал ранее и 27 пациентам удалось избежать имплантации временного центрального венозного катетера, так как проведение процедуры гемодиализа было возможно уже на следующий день на «старой» фистульной вене.

Рис. 1. Ультразвуковая картина частично тромбированной интактной фистульной вены с сохраненным кровотоком.

Рис. 4. Ультразвуковая картина тромбированого артерио-венозного анастомоза с участками гиперплазии неоинтимы.

Рис. 2. Ультразвуковая картина вновь сформированного анастомоза между лучевой артерией и фистульной веной.

Рис. 3. Ультразвуковая картина тромбированной фистульной вены с участками гиперплазии неоинтимы.

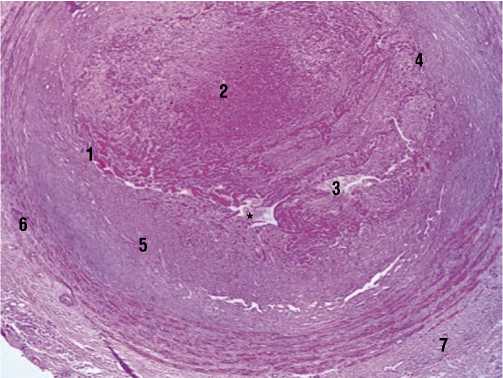

Рис. 5. Артерио-венозная фистула, срок функционирования 14 месяцев. Поперечный срез: * — сохранившийся просвет, лишенный эндотелиальной выстилки; 1 — фибриновые массы; 2 — гемолизированные эритроциты; 3 — эритроциты в просвете; 4, 5 — уплотненная волокнистая соединительная ткань в t. intima; 6 — слой циркулярно расположенных разобщенных гладкомышечных клеток;

7 — t. externa. Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение х 40.

Изучение гистологических срезов участков вен и анастомозов (Рис. 5) показало, что у всех пациентов были выявлены практически одинаковые изменения, которые заключались в разрастании соединительной ткани в стенке интимы, что послужило причиной тромбоза артериовенозного анастомоза (гиперплазия неоинтимы).

Данная морфологическая картина характерна для всех пациентов, не зависимо от заболевания, которое послужило причиной развития хронической почечной недостаточности.

В некоторых препаратах обнаружены кальцинаты в мышечном слое артерий (медиакальциноз), которые существуют независимо от формирования неоинтимы. Это обусловлено наличием сахарного диабета, либо свидетельствовало о нарушении фосфорно-кальциевого обмена, который наблюдается почти у всех диализных пациентов и является следствием основного заболевания.

Заключение

В ходе проведенного исследования клинически и гистологически было подтверждено, что основной причиной тромбоза нативной артерио-венозной фистулы является гиперплазия неоинтимы анастомоза, либо фистульной вены, которая требует обязательного хирургического вмешательства.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Doi: 10.1046/j.1525-139x.2000.00106.x.

Список литературы Тромбоз артерио-венозной фистулы: тромбэктомия или реконструкция?

- Калинин Р.Е., Сучков И.А., Егоров А.А. Возможности рентгенэндоваскулярной и гибридной коррекции постоянного сосудистого доступа у диализных пациентов // Наука молодых (Eruditio Juvenium). - 2018. - Т.6. - №4 - С. 561-568.

- Kalinin RE, Suchkov IA, Egorov AA. Possibilities of roentgen-endovascular and hybrid correction of permanent vascular access in dialysis-dependent patients. Science of the young (Eruditio Juvenium). 2018;6(4):561-568. (In Russ).

- DOI: 10.23888/HMJ201864561-568

- Gottmann U, Sadick M, Kleinhuber K. Central vein stenosis in a dialysis patient: a case report. J Med Case Rep. 2012;6:189. DOI: 10.1186/1752-1947-6-189

- Leivaditis K, Panagoutsos S, Roumeliotis A, et al. Vascular access for hemodialysis: postoperative evaluation and function monitoring. Int Urol Nephrol.2014;46(2):403-409. DOI: 10.1007/s11255-013-0564-2

- Oleśkowska-Florek W, Połubinska A, Baum E, et al. Hemodialysis-induced changes in the blood composition affect function of the endothelium. Hemodial Int.2014;18(3):650-656. DOI: 10.1111/hdi.12148

- Arnold WP. Improvement in hemodialysis vascular access outcomes in a dedicated access center. Semin Dial. 2000;13(6):359-363. DOI: 10.1046/j.1525-139x.2000.00106.x

- Higuchi T, Okuda N, Aoki K. Intravascular ultrasound imaging before and after angioplasty for stenosis of arteriovenous fistula in hemodialysis is patients. Nephrol Dial Transplant. 2001;16(1):151-155.

- DOI: 10.1093/ndt/16.1.151

- Paun M, Beach K, Ahmad S, et al. New ultrasound approaches to dialysis access monitoring. Am J Kidney Dis. 2000;35(3):477-481.

- DOI: 10.1016/s0272-6386(00)70201-0

- Rodriguez JA, Armadans L, Ferer E, et al. The function of permanent vascular access. Nephrol Dial Transplant. 2000;15(3):402-408.

- DOI: 10.1093/ndt/15.3.402

- Roy-Chaudhury P, Kelly BS, Miller MA, et al. Venous neointimal hyperplasia in polytetrafluoroethylene dialysis grafts. Kidney Int. 2001;59(6):2325-2334.

- DOI: 10.1046/j.1523-1755.2001.00750.x

- Heikkinen M, Salenius JP, Auvmen O. Projected workload for a vascular service in 2020. Fur J Vase Endovasc Surg. 2000;19(4):351-355.

- DOI: 10.1053/ejvs.2000.1074

- Stehman-Breen CO, Sherrard DJ, Gillen D, Caps M. Determinants of type and timing of initial permanent hemodialysis vascular access. Kidney Int.2000;57(2):639-645.

- DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00885.x